魚沼行きその2、あこがれの 雲洞庵。

昨日は魚沼行き初日、土曜日午後を記載させて頂いた。

ホテル「ダ・フェールイン六日町」ではぐっすり休み、朝

食バイキングを摂ってこの度の目玉である 雲洞庵を目指し

た。

出てすぐ快晴の魚野川を渡る。ホテルはもともと川沿いの

旅館を改装したばかりだったという。

さっそく沿道に現れた二十三夜塔。大抵庚申塚などと共に

置かれている。開発で元の場所から移動してきたものもよ

くあるようだ。

この春替えた車のナビが優れていて無駄なく目的地に着く。

美しく刷け目が施された大きな香炉(常香炉じょうこうろ)

に蝋燭とお線香を上げた。

少し誇張すれば、夢にまで見た火頭窓が眼前にずらりと10

窓も並ぶ。窓はそろって半開され誠に爽やかだ。

どういう訳か建物の細部に目が行ってしまう。

禅寺らしく簡素な欄間。最初の釘隠しに似通っている。

木瓜紋(もっこうもん)をデザイン化したものか。

回廊の火頭窓。本堂と異なり幅広く嵌め殺しになっていて

とても明るい。※後日記:櫛形窓(くしがたまど)の呼び

名がある模様。

位牌堂の先に開山堂。鏡の如くピカピカに磨かれている。

江戸時代の普請であるのに傷、塵ひとつ無い。どうすれば

こんなに綺麗に維持出来るのだろう、不思議なほどである。

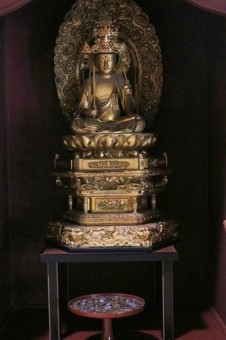

曹洞宗では一仏両祖と言われるらしい。本像はその二祖で

ある道元と瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)の像。

手入れの良い各堂を巡っているうち、もてなしの心が伝わ

り、いつしか心癒やされ何かと有り難くなってくる。それ

で仏像や偈頌に手を合わせたくなる。

禅寺特有の魚板(あるいは魚鼓)。叩くと口から邪気を吐き

出すといい、木魚の原型。修業僧への食事などの合図に叩か

れる。

最後の宝物館は開祖師にまつわる品、あるいは歴史上の人

物(特に戦国武将)たちの書簡や身辺を彷彿とさせる道具類

が展示されている。

上杉憲実愛用の茶釜。その後の名物に比較して地味な印象

を受ける。

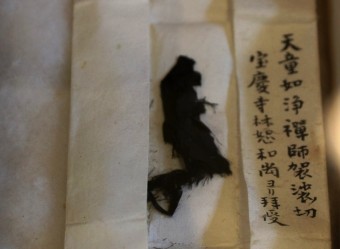

13世紀の中国の禅僧・天童如浄禅師の袈裟の端切れ布。

ぼろぼろになっているが大変に貴重な品であろう。

禅師は渡宋した道元の中国に於ける心からの導師。道元は

天童如浄から印可を受け、帰国して永平寺を開山、曹洞宗

の開祖となった。切れは二度と会えない恩人の形見だった

に違い無い。

帰りぎわの香炉にはその後の参拝客が上げたお線香が香って

いた。香炉にも鮮やかな菊水の紋章が見られた。

私のように教義に疎い者にとって、それが実践されている環

境に込められている丹精とその美しさに触れると、自ずと心

鎮まり癒やしに包まれる。

そもそも当寺院の縁起には藤原不比等の子の妻にまつわる物

語があり、庵寺(尼寺)の趣きなのである。優美な窓の曲線な

どはその事に深く関係しているのか。

現在の本堂は、江戸時代に出雲崎の大工の棟梁・小黒甚内に

よって再建されたものだというが、全く素晴らしい出来映え

だと思う。

さて、そのような訳でこの度は塔頭内の端っこばかり見てい

た。

“神は細部に宿る”という言葉があります。

明るく美しい火頭窓や廊下そして釘隠しや庭掃除。雲洞庵は

隅々へ意識が行き渡り、全体として私たちまで有り難くなって

いることに気づかされました。

樹下美術館もそんな風な心がけを少しでも実践して行ければ、

と願った次第です。

まだ幾つかの見聞がありますので、再々度記載させて下さい。

わずか2時間ほどの拝観でしたが随分長くなってしまいました。

魚沼行きその1、清津峡トンネル、六日町の夕べ。

昨日土曜日午後から魚沼地方へ出かけた。

目的の一つは今夏大地の芸術祭行きで時間切れとなった

清津峡峡谷トンネルを見ること。

二つ目は魚沼地方の寺院の火頭窓や路傍にもあるという

二十三夜塔に出合うこと。

さらに誠に遅ればせながら未だ見ぬ石川雲蝶の彫刻を見る

ことなど主に三つの要件があった。

まず樹下美術館近隣(上越市浦川原区)の顕聖寺境内へ。

この度の魚沼行きを前に、あらためて火頭窓を見たいとい

う妻を案内した。雨上がりの静かな寺で窓が鮮やかだった。

清津峡はかって20数年前に訪ねた時よりもずっと近い印

象を受けた。

雨上がりのトンネル駐車場。紅葉シーズンのせいか大地の芸

術祭が終わっても大変な人気。

清津峡の見事な柱状節理構造。柱状節理は高校時代に山崎

静雄先生から地理の授業で習った。魚沼地方の河岸段丘も

この先生から教わった。ぼんやりしていた高校時代だが先

生の地理は面白く、渡辺文先生の英語とともに部分として

記憶に残っている。

いずれも最後のパノラマステーション。逆光と薄く張った水

の鏡面効果が山峡の荒々しい景観と相俟って爽快な視覚体

験が出来る。

当日は六日町に出来たばかりのホテルに宿泊した。

近隣に食事処が多くあるのでそちらで夕食を摂るという大変

合理的なホテル。

直近で鰻重を食べた。うなぎは久し振りであり質量とも上等

だったが、さすがに少々残した。

食後に六日町の通りを歩いた。7時少し前ながら明かりが灯

った店がかなりあり、通りを楽しんだ。

所変われば村も街も変わる。普段家まわりを車で走る程度の

ため、山などを越えて見ず知らずの土地に来るとあたかも外

国を訪ねたようなエキゾチズムに襲われる。

本日長くなりましたが、あこがれの雲洞庵を始め二三の美術

館といくつかの火頭窓や二十三夜塔などを今後掲載してみる

つもりです。

大昔子供たちと行った五十沢以外、恥ずかしながらほとんど

知らない魚沼地方を駆け足で興味深く巡りました。残りのこ

とは後に掲載させてください。

大池の森・秋の植物 岩の原葡萄園から神田氏 サブリーユ。

爽やかに晴れた木曜日、定期休診の午後は近隣の大池い

こいの森公園を小一時間歩いた。

上を見たり下を見たり植物を探索しながら誠にゆっくり歩

いた。

早速のオヤマボクチ。先日訪問の際は殆どが手前のように緑

色の蕾だった。

垂れ下がるほど沢山の花。この花はどこか近未来的な形

をしている。

ちなみに二週間前にはみなこのような蕾でした。

ツクバネ。変わった実であるが、カエデと同じように、羽状

の部分がプロペラになって落ちて行くのだろうか。

食用の可否に拘わらずキノコは見て楽しい。ウォル・トデ

ィズニーのアニメに愛すべきキャラクターとしてよく登場

し、格好のアールヌーボーモチーフとしてガレのランプに

もよく見られている。

リンドウ。ここで咲く花はキズや傷みが少なく、とても良い。

風と虫は慎ましく遠慮しているようだ。

幸せな景観。パチパチと乾いたどんぐりを踏みながら歩く。

時たま高い所からピシーッと音を立ててどんぐりが落ちてく

る。

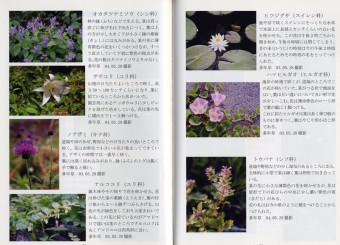

帰りがけにビジターセンターで同園に見られる植物の冊子を

求めた。

「里山・四季の花 頸城区実践センターとその周辺」48ペ

ージ、130種の草花が収載されている。巻末に植物用語の解

説があり親切が伝わる。

月ごとに見られる花がしっかり網羅されていてとても為にな

りそう。まだ見ぬものも沢山掲載されていて楽しみだ。

さて午後2時少々過ぎて美術館に戻った。すでに友人が集ま

っていてSPレコードを回して頂いた。

プリムローズ、ハイフェッツ、リパッティ、エルマンそして

カザルスなどを聞いた。

良い蓄音機で奏でられるSPレコードの再現性は優れている。

曲調は心と秋陽の庭に麗しくしみ込む。

1920~4,50年代は、演奏家は勿論、当時の聴衆、さらに社

会全体が技術を越えて深い陰影と優れた感受性を有していた

のでは、と思わずにはいられなかった。

夕刻に岩の原葡萄園の神田氏が来館された。サントリーの方

だけあって、熱心に齋藤三郎、倉石隆をご覧頂いた。

日が暮れて近所の野菜フレンチ「サブリーユ」で皆で食事を

した。料理、器、同席者、話題、みな楽しかった。

ここのオーナーシェフは数学を学んだ人で絵画も上手い。

優しい人柄と、数学、絵画のエッセンスが一体となり、一貫し

たオリジナリティが料理に込められていた。

保育園の健診、幼いリンドウ ホットサンドイッチ。

日中暖かい陽が射した本日午後、近くにある上越市は

大潟区の保育園で秋の健診があった。

0~5才児までおよそ80人のお子たちを診た。一才刻

みで表情や仕草が異なり、アニメを見ているようでみ

な可愛い。

ことに移動寝台で無心に眠っている0才児の長い睫毛

やクルクルした髪を見ると、天使と見まごうばかりの

愛らしさだった。

4才にもなると黙っていても一人が終わると皆で順番を

詰め状況に対応し、行動が大人びてくるのが分かる。

昭和50年から出向いているのでもう40年以上も携わ

り、かってそこで診た長男は今やオジサンの域に達して

いる。いわんや私などは、生きている事が不思議という

話になってきた。

玄関ホールに出ていた園児達がこしらえたハローウインの

飾り。もとはオバケなので泣き出すお子さんもいたらしい。

終えて美術館で昼食を摂った。

庭では、今みてきた園児のように幼いリンドウがけなげだ

った。

遅い昼食はいつものようにホットサンドイッチに牛乳と珈琲。

(サンドは普通4枚のところを2枚にしています)

向こうは妻が造った煮物(レンコン、ゴボウ、コンニャク、

牛肉)です。

齋藤三郎(陶齋)の二つの菓子器その2、壽山窯作品との出会い。

前回記述しましたように、若き齋藤三郎は近藤悠三の

後富本憲吉へと師事した後、昭和12~13年に京都

で独自に制作します。

その京都時代の昭和13年のある時期に、乞われて兵

庫県は宝塚市の雲雀丘(ひばりがおか)にある壽山窯

(じゅざんがま)に招かれました。

壽山窯はサントリーの創業者・鳥井信次郎氏が自邸庭

に所有した製陶所でした。当時サントリーは壽屋酒造

の時代であり、信次郎自身、壽山と号していたといい

ます。

鳥井信次郎は2014年9月からの連続テレビドラマ「マ

ッサン」で“大将”と称され親しまれた鴨居欣次郎役の

モデルでもあります。

壽山窯には齋藤三郎の師であった近藤悠三はじめ何人

かの陶芸家が所属し、ほかに画家や書家も加わり全体

は壽山荘と称し、一種文化村の趣きを有していたようで

す。

さて前置きはこのくらいにして、樹下美術館の開館に

あたり齋藤三郎の壽山窯時代の作品と出合いたい、と

長く念願していました。

実は上越の陶齋コレクターから壽山窯の色絵作品を譲

り受けていました。壽山窯のサインは陶齋風と言えな

くもなかったのですが、図柄が中国風であり、作家サ

インや印影もなく、後に違う作者と判明しました。

こうなるとますまず同所の齋藤作品への思いがつの

ります。

ところがある日のネット検索で染附の壽山窯作品が現

れました。

サイトには染附竹林菓子器とあり、鶴の文様が描かれ

ていると説明されていました。

しかし壽山窯にはほかに陶芸家が居ますので、齋藤

作品の可否は判りません。三郎はかっての師たちの

影響を忠実に受けています。しかも同窯には師の一人

後に人間国宝となる染附の人・近藤悠三がいました。

制作者は近藤悠三なのだろうか?

価格は5000円という廉価でした。いずれにしても手に

取ってみたいと思い、早々に購入手続きを行いました。

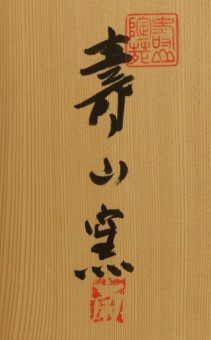

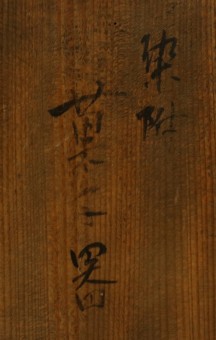

届いた器の箱。手垢、汚れなどは無く、文字も書いたばか

りのように歴々としていました。長く仕舞われたままだっ

たのでしょうか。

表書きの文字は三郎を思わせますが、それだけでは本人作

とはいえません。

箱の裏書き末尾に壽山窯。そこに「斉」の印影があるでは

ありませんか!前回の染附菓子器にあったものと同じです。

齋藤三郎は壽山窯の制作でも自らの印影を残し、我が作と

して伝えようとしていたのです。

出て来た染附 竹林菓子器。底と口に呉須(藍色顔料)で輪

を描いています。出品者が言うように確かに鶴が飛翔してい

るように見えなくもありませんが、“雪持ち笹”が一層強調さ

れていました。

裏面の記銘は壽山窯。全体のあしらいは前回の菓子器と似

ています。

5000円の価格から数物(かずもの)として多く制作された

品の一つだったかも知れません。はたして売り主は鳥井信次

郎と壽山窯のことを承知していたのでしょうか。

いずれにしましても、この器は樹下美術館に於いて唯一齋藤

三郎の壽山窯作品になりました。

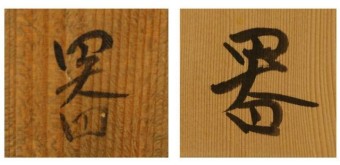

ちなみに、以下に昨日ご紹介した器の箱に記載された文字

を比べてみました。

「菓子器」の「器」は双方非常に似通っています。

左:前記した昭和12~13年、独立時代の「染附菓子器」。

右:昭和13~15年、壽山窯時代の「染附 竹林菓子器」の

もの。

二つの菓子器を並べました(サイズは共に21㎝)。京都と

宝塚市、制作場所と状況が異なる20才代半ばの三郎作品が

、70年近く経って樹下美術館で出合う。

出来事は単なる蒐集者の満悦ではなく、作品を介して若き齋

藤三郎その人、あるいはその命と出合えた喜びが大きいので

す。

ある人の作品を蒐集する事は、作品とともに作者を“愛する”

ことにほかなりません。

さすればその若き日の作品を見たいと熱望することも世間の

通念と同じではないでしょうか。

現在二つの器は「齋藤三郎の染め付け」として展示中ですので、

どうかご覧下さい。

この先も展示物のエピソードなどをご紹介してみます。

このたび二つの菓子器はとても長くなりました。

齋藤三郎(陶齋)の二つの菓子器その1、最も古い作品との出会い。

10月は半ばを過ぎようとしており樹下美術館ことしの

開館は残すところニケ月余となりました。

そこでおさらいではありませんが、展示中の作品につい

てあらためて若干のエピソードなどを記してみたいと思

います。

このたびは現在展示中の齋藤三郎の染附作品から菓子

器(鉢)2点を取り上げました。

いずれも染附(そめつけ:藍色の器)でやや不思議な図

柄が描かれ、初めて観た時は何の模様(文)か分かりま

せんでした。

本日は一点目をご紹介致します。

↑2007年6月樹下美術館開館のほぼ半年前,、とある美術店

で出合った菓子器が入った箱の外観。

真田紐は十字に交わる四方結びが普通だが、横一文字の結

びは如何にも簡素。

↑箱の表に書かれた染附菓子器の記銘。

箱はやや古色が付き、書き付けも薄くなっていました。

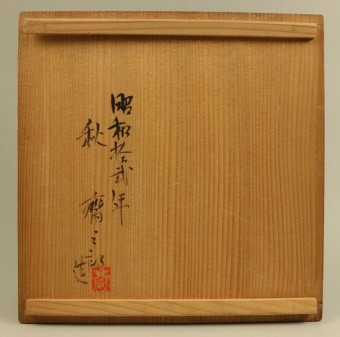

↑箱の蓋裏。昭和拾弐年(12年)秋 齋三郎 造 斎の印影。

思ってもみなかった昭和12年!それは三郎が京都の近藤

悠三に、さらに東京時代の富本憲吉にと足かけ5年の師事

の後、京都で独自に制作した貴重な年代に相当していまし

た。

(上記二人の師は後に人間国宝となります)

店の主は“たつけも無い(普通の)”染附と思っていたようで

した。ならばと私は必死に平静を装い、懐具合を考えて値切

りを持ちかけ、言い値をさらに安くしてもらいました。

↑箱の中は焼き上がりが素晴らしい爽やかな染附鉢。

青みを放つほどの白い地に、青と鉄の釉薬でフチ取りして

祥瑞(しょんずい)風に仕立て、格を上げていました。

この不可思議な文様は何なのでしょう。すぐに齋藤尚明氏

(二代陶齋)を訪ね、“雪持ち笹”と教えて頂きました。

笹の上に雪が乗っている意匠だったのです。

↑器の裏面。高台内に斉の署名、胴には雪持ち笹があしら

われている。散らしてあるのは雪でしょうか。

この慎ましくも美しい器の全体をあらためて観ますと、栃

尾町(現長岡市)出身の若き陶齋が京都に於ける独立制作

で、文様に込めた雪国の故郷に対する思いが蘇り、胸が熱

くなりました。

それまで当方で最も古い作品は昭和13年作の四角い染附

香合でしたので、この鉢はさらに古い時代の(24才の若き

日の)記念碑的な品になりました。

突然の貴重な作品との出合は、樹下美術館開館を半年後の

6月に控え、作品は探せばまだある、という思いを強くし、

寒さの中を新潟や長岡、糸魚川などへも足を運び探索を行

いました。

幾つかの優品と出合う一方、インターネットで思いがけない

染附と遭遇する事になります。

今後また続きを記載させて頂きます。

秋晴れの土底浜 茶室でお茶をされたお客様。

暖かな陽光が注いだ本日、土底浜からの海は凪いで誠に

穏やかだった。海面には佐渡ケ島に掛かった雲が写り、素

晴らしい眺めだった。

海岸沿いにある古屋敷跡に白い菊が美しかった。かっての

屋敷にあった花が半ば野生化しているのであろうか。

本日はこの浜にとって、厳しい季節風に吹かれる前の貴重

な晴れ間だった。

さて午前にある方達が拙茶室で薄茶を点てて楽しまれた。

お茶の後は近くの野菜フレンチ「サブリーユ」で食事をさ

れたとお聞きした。

床の宗全籠には庭からリュウノウギク、リンドウ、ツワブ

キ、ホトトギス、イトススキが生けられている(妻の携帯

から)。

何かとお忙しい女性の皆様は良いお仲間がおられ、お茶や

おしゃべりで上手く楽しまれ、しばしば一人が良い、と言

う男性たちとは時間の使い方がやや異なる。

しかるにある退職者の男の患者さんは、同じような男性を

集めて「メンズの会」なる集いを楽しく続けている、と仰

った。

私たちの周囲には案外埋めて楽しむ隙間があるのかもしれ

ない。

鳥たちが群を作っている。

35度を越えるまさかの日があった10月は、そんな事は忘

れたと言って肌寒くなり、すでに半ばになった。

今夕、日没後の暗い空に賑やかな雁の音が聞こえ、朝日池

に近い患者さんから雁が来ていると聞いた。

かように秋は更け、あたりにも鳥たちの姿が目に付くよう

になった。

夏、若鳥を中心に個々に過ごしていた鳥は、厳しい冬に備

えいつしか群になっている。

およそつがいで過ごしていたハクセキレイも7羽、10羽と

群になっている(この鳥はつがいのまま集まっているよう

にも見える)。

この先には冬。

季節の移ろいを早すぎると嘆きながら、長い冬だけはご免と

願う時候になった。

リンドウづくし。

およそ週末というと崩れていた天気が本日珍しく気持ち

良く晴れた。

ベンチで昼食を摂ろうとしたが風が冷たくて、最後は館

内に逃げ込んだ。

するとKご夫婦が見えて2時間近く話をしただろうか、こ

の方たちとは半分親戚のようになっている。

そうこうしていると、かってスタッフだった若い女性が可

愛い赤ちゃんを抱っこして顔を出してくれた。

7ヶ月ということ、ニコニコして今日の日射しが移ってい

るようだった。

過酷だった夏を越えて頑張った高貴な花・リンドウがいよ

いよ開花した。本日は大小様々な花を掲げてみました。

始まったばかりのリンドウですが、園内所々の足許に顔を出

していますのでどうかご覧下さい。

ところで学生時代(50年以上も前)のこと、妙高高原の田

口駅だったかに停車すると、リンドウ(長い茎にずらりと花

が並ぶエゾリンドウ)を抱えカスリを着た娘さんたちが降り

たった乗客に花を手渡していたことがあった。今では夢のよ

うな光景としてぼんやり浮かぶ。

北海道から団体さんにお寄り頂きました。

終日少々肌寒く雨模様の金曜日。

午前10時に予定通り北海道から美術館協力会の皆様が来

館されました。

空路で新潟空港へ、そこから陸路に入られたということ。

文字通り遠方からご来館頂いた皆様に、熱いお番茶と翁飴

をお出ししてお迎えした40分でした。

熱心に作品をご覧頂き、またシーグラスペンダントやポス

トカードなどのグッズも沢山お求め頂きました。

新潟富山両県の美術館巡りとお聞きしました。どうかこの

先も心ゆくまでお楽しみ下さい、誠に有り難うございました。

弱小の個人施設ですが、夏から長野市、金沢市に続き、この

たび北海道から団体さんをお迎えするとは。

このような事は考えてもみなかったことで、本当に嬉しく思

いました。

当館はホームページでお知りなったということ。

ホームページのほかは口コミが頼みの江戸時代のような樹下

美術館ですが、少しでも皆様に認知されますようさらに精進

を重ねたいと思いました。

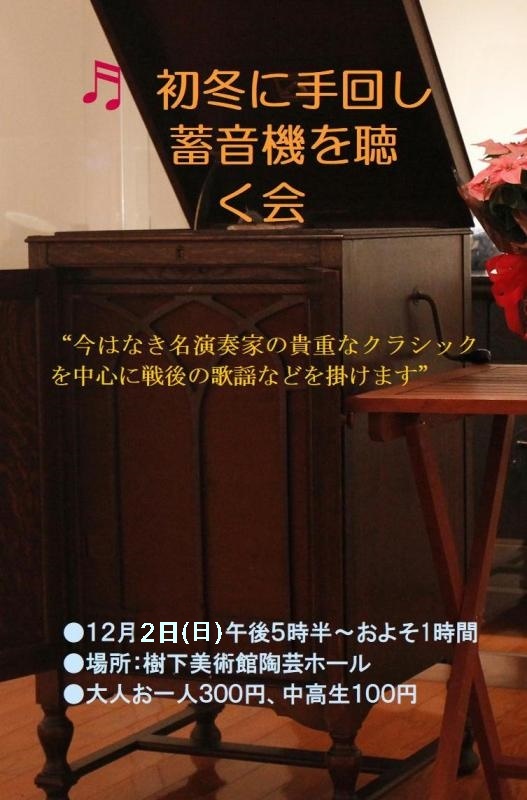

SPレコード鑑賞会のお知らせ。

秋はいよいよ深まりいつしか夜は長くなりました。

少し先のことになりますが、今年のSPレコード鑑賞会を

以下のように行いたいと思います。

※SPレコード:手回し蓄音機による78回転レコード

参加ご希望の方は樹下美術館の受付か以下のお電話を

ご利用のうえお問い合わせ下さい。

どうかお気軽においで下さい。

☎ 025-530-4155

今朝は海を歩いた。

恥ずかしながら多少の早寝早起きを実行している昨今。

普段2,30分は早く起き、昼まで寝ていることもまれで

は無かった休日は開館前に庭仕事をするなど、幾分馴

染んできた。

振替休日でお休みの本日月曜日は6時に起きて柿崎海岸

を歩いた。

1時間15分の海岸は海、空、波音とも爽やか。良い時間

だった。

アケビを食べて大池憩いの森を歩いた。

日曜日の本日、ご近所の方がアケビを沢山下さった。

館内に飾ったり、食べたりした。

口が開いているものの実を食べた。甘い粥のような味だ

が、黒光りする種も美しい。

このように魅力的なアケビを見ると再び絵を描いてみたく

なります。

あけびを食べたところどうした訳か野を歩きたくなり、近

くの新潟県立大池憩いの森公園に出かけた。樹下美術館か

ら車で15分もあれば着く。

小雨が降ったり止んだりの空の下、コウモリを持って遊歩

道を歩いた。

広大で複雑な形をした池は夏の渇水のせいか水が少ない。

対岸の雑木林へと橋を渡る。

以前もここで見たツクバネの実と出合う。この実を見ると

なぜか心温まる。

暗がりで目を引くスギヒラタケ。食べてはいけない事になっ

ている。

イワカガミの実?赤いのが普通だと思われるがこんな色も

あるのか?

葉が大きいけれど蕾はリンドウを思わせた。一体何の花だろう。

如何にも品の良い花を咲かせそうな雰囲気を漂わせていた。

懐かしいアキノキリンソウ。お茶の稽古に通っていた30年

も前、茶室にこの花が出ていた。そそとして良いなあと思

った。

至る所で見たオヤマボクチ。変わった形の蕾の口のような

所から間もなくアザミに似た花が吹き出してくるはず。

小雨の野も悪くない。この先オヤマボクチやリンドウに似た

花は1週間から10日も経てば咲くことだろう、その頃にま

た来てみたい。

同じ県立自然公園でも生まれ育った大潟区の水と森公園のこ

とばかり書いてきた。本日の大池は樹下美術館がある頸城区

の公園。3,40分だったが植生が幾分異なり大変興味深く

歩いた。

長くなりました。

異常な暑さ、異常な数の赤とんぼと倒立 ウルトラマラソンは無事行われて欲しい。

週末毎に飽きもせずやって来る台風。25号という数字

も多すぎるように思われる。

中心は日本海のかなり沖合を通過中、あるいは今夜半か

ら明朝にかけて通過などと伝えられている。

しかしその影響は異常な高温として現れていて、本日当上

越市大潟区の気温は実に35 ,7度を記録。同じく新潟県三

条市では36,0度、いずれも10月としては史上最高だったと

いう。

毎年、今年の天気はおかしい、と話題に上るが、本当にど

うかしている。夕刻4時頃の車外気温は34,0度だった。

暑さと風を反映してふちが異常に白い扁平な雲(13:00頃)。

強い風に向かって止まり、四枚の羽を上下させて安定を

得ている。

しばらくすると風が一段と強まり、トクサのトンボは少

なくなった。見て回ったところ風当たりの弱い物陰や低

地に多く移動していた。

そして夕刻16時すぎ、倒立する赤とんぼが目に付いた。

向こうのトンボはすでに倒立している。手前のは着地した

ばかり(16;10頃)。

倒立は上方の太陽に向かって体を立てて、光を浴びる面積を

減らすことで上昇した体温を冷やしている、と多く記載され

ている。

だが本日目にした倒立は気温が下がり始めた夕刻に見られ、

むしろ傾いた陽に向かってお腹を向けて体を温めているよう

に見えた。

体温を冷やすための倒立なら、陽は真上にあるべきだが、、、

どうなのだろう。

また、体温を下げるためならば、日陰に移ればいいだけであ

る。何かほかに訳があるのだろうか?

残酷にも女郎蜘蛛の巣にかかった個体。

強く羽ばたけば逃れられそうだが、羽ばたくほど糸が絡ん

でしまうのか。

盛夏は暑さを避けて何十キロも離れた高地で過ごし、涼し

くなると赤く変色して平地に戻ると言われる赤とんぼ。

だが本日記録的な暑さは盛夏以上のものとなった。彼らは

降りてくる日を間違えたのではないだろうか。

そして明日は二年に一度の当地大イベント「えちご・くびき

野100kmマラソン」がある。

台風による風と暑さ、いずれも条件としては厳しい。しかし

中心が遠ざるほどそれらは緩和され得る。

過去最高の申し込み数となったというウルトラ競技、どうか

無事に行われてほしい。

追加記載:午後11時半近く、100キロマラソンについて念の

ため事務局のホームページを見たところ、中止の告知が出

ていた、上下浜で応援予定だったので驚きかつ残念だった。

連休の7日、8日に競技が行われる予定のマラソン大会は

多数あり、4日時点で中止、あるいは急遽距離の短縮で決

行、さらに予定通りなど地域地方によって対応が別れてい

る模様。

人気のイベントだけに主催者も難しい対応を迫られていたに

違い無い。

ニュージーランドから嬉しい顔。

本日気温が上がり暑さを感じる日和だった。

そんな日にニュージーランドから懐かしいJ・M氏と奥

様がいらした。

氏は高校時代柿崎に1年間交換留学生として来日し、

吉川高校へ通った。私たちもホストファミリーS氏のお

手伝いをして、ちょうど今ごろから3ヶ月間一緒に暮ら

した。

お父さん、お母さんと馴染んでくれて家族同様に過ご

した生活はとても楽しかった。

それが当地を気に入り、帰国後も度々柿崎や大潟を訪

ねて来てくれる。

母国では日本語翻訳を仕事とし、美しいフランス語教師

の女性と結婚され、この度の来日となった。

ニュージーランドのワインや地勢と観光、国旗変更問

題や、予め2時間かけて砂浜にWill You Marry Me? ♡

と大書し、高い山の上からそれを見せたプロポーズのこ

となど話尽きなかった。

小規模なロータリークラブに於いて熱心に交換留学と取

り組まれたS氏のご努力に、今更ながら敬意を禁じ得な

い。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月