東西遠方からの人。

本日村上市の帰路と仰る大阪の女性がお見えになった。

小山作之助に興味を持たれている方で、このたび二度

目の来越だった。

当地でコーラスをされるSさんが案内された。

拙家は作之助の母の実家にあたる。

診療が終わる時間、お寄りになり昼休みに作之助の墓

をご一緒した。

その後直近の大潟町中学校に併設された作之助の胸像

とそこの庭をご覧になり校内の記念室に伺った。

音大のご出身で、こどもの音楽に携わられるなか、唱

歌運動の礎である作之助に興味をお持ちになっている。

越後から徒歩で上京した作之助の志への共感を口にさ

れた。

資料室では明治前半の音楽指導書に目を止められた。

古来の日本音階から西洋音階へ、子ども達がどのよう

に教えられていたのか、確かに興味深いことだ。

時間が来て、大阪への帰路を急がれるのを見送った。

すらりとした人だった。

そしてその後、東京都町田市からY氏が来館された。

今春開催した塩﨑貞夫展の際お見えになった方だ。

生前、塩﨑画伯はある時期に焼き物もされ、作品集

で拝見したことがあった。

塩﨑氏と親しかったY氏は絵画とともに焼き物作品も

所有されている。

このたびは抹茶茶碗を持参してのご来訪だった。

拝見したお茶碗の実物は素晴らしかった。

鉄釉茶碗。

黒に焦げ茶がほんのり混じり、上品な古色の風合いが漂う。

薄手な作行きが何とも言えずお洒落だった。

灰釉茶碗。この碗も薄さ加減が良い。うっすらと釉薬の垂

れが景色になっている。口縁のゆっくりした山道も穏やか

だ。

灰釉であろうか、上掲のものと異なる鉄混じりの灰ぐすり

が掛かっている。

正面の素朴な絵は山か、向こうの見込みが同じ鉄色を帯

びている。茶碗が置かれているふくさは、パッチワーカ

ーが古い着物をほどいて、こしらえたものだと仰った。

茶碗はいずれも腰から高台にかかる部分が潔く削がれ、真

横からの眺めも気持ちが良い。

こんな茶碗を画家が作るとは全く驚きである。己の審美眼

に任せ何度も試行錯誤されたに違いない。

一つに秀でる人は何を作っても味わいを外さない。

シャイで多弁だったという塩﨑氏。その人に見込まれ可愛

がられたY氏は、ごく一般的なサラリーマンだったという。

魚心あれば水ごころ、、、。

人の道も芸樹のそれも、お金だけでつながるものではない

ことが、ちゃんと具現されていて何とも頼もしかった。

そしてお菓子を食べる時に取り出された菓子楊枝がまた素

晴らしい。

根本曠子(ねもとひろこ)さんの楊枝だ。

根本さんは芸大出の漆芸家で切貝の優品を作られる。

同じ茶や菓子でも、どんな人とどんな器で、どんな風に飲

食するかで美味しさや有り難みが異なる。

余計な出費を切り詰めれば、自分なりに満足のいく美的

生活を創り出すことができることをY氏が現している。

もしかしたら金にあかせるより、楽しい世界かも知れない。

美味しい茶菓子を持参され、居あわせたお客様達と頂き、

それぞれの茶碗で晩秋の庭を見やりながら茶を服した。

新幹線→在来線「さいがた」駅下車の道中でこられた。

大阪と東京の人。

お二人ともまた来たいと仰った。

有り難うございます、心待ち致します。

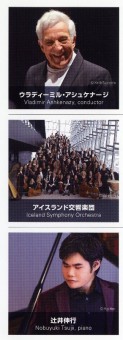

昨日ウラディミール・アシュケナージ指揮アイスランド交響楽団、そして辻井伸行さんを聴いた。

昨日夕刻は長岡市立劇場でアイスランド交響楽団の演

奏会があった。

指揮のアシュケナージ、ショパンのピアノコンチェル

トの辻井伸行さんとビッグネームが揃い、大きなホー

ルは満席だった。

同公演は川崎をスタートし、東京、福岡、岡山など12

会場を回るツアーで、長岡市はファイナルだった。

以下は当日のプログラム。

1曲目:シベリウス〈カレリア〉組曲 作品11

2曲目:ショパン ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 作品21

3曲目:シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ショパン、シベリウス、アイスランド、、、。

ヨーロッパの東と北、、、。

風土は厳しくも美しい国々であろう。

そして人は我慢強くまた暖かではないのかと、演奏

中ふと雪国の自分たちのことが重なる瞬間があった。

辻井氏のピアノを聴くのは三回目、特にこの度のショ

パンは堂々たるものだった。

氏のアンコール別れの曲は大切な時間を愛おしむよう

に丁寧に、一種決意を告げる如くゆるぎなく演奏され、

不覚にもまた泣かされた。

オーケストラによるシベリウスの二曲は初めて耳にした。

時に囁き、時に唸る、変化に富んだリズムがまず心地良

い。

それは作曲者と指揮者、演奏者の郷里に吹いている風

であり、海や川辺の波や人々の踊りなのか。

そこに軽やかなメロディがロマンティックに重ねられ、

時に強烈な光と影が投入される。

100人のフルオーケストラの知性と情熱の音楽は晩秋の

ホールを澄みわたらせ、懐かしげに振るわせた。

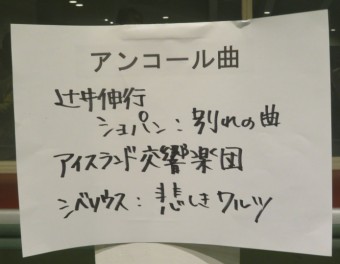

オーケストラのアンコール曲はシベリウス〈悲しみのワル

ツ〉、と終了後のホワイエに掲示された。とても良い曲で、

ゆっくり膨らんだ情感は霧のような静寂で終わった。

終了後のステージで団員たちは握手し合い、ハグし、接

吻し、とても良いファイナルの光景だった。

オーケストラの母国アイスランドの人口は33万余だと

いう。上越地方三市に柏崎市を加えたくらいの国という

ことか。

それがとても上質なオーケストラを有していることに驚

きを禁じ得なかった。

ちなみにアシュケナージは夫人の故国であるアイスラン

ド国籍を得ていると聞いた。

会場で燕市の後輩、糸魚川市の同業ご夫婦と出合った。

大きな会場の小さな出来事だった。

庚申塔その4、柿崎区は猿毛の庚申塔、すずきせいこさんと出合う。

6月からの石塔マイブームはまだまだ終わりそうもない。

二十三夜塔と庚申塔では、浦川原は顕聖寺(けんしょう

じ)、柿崎は楞巌寺(りょうごんじ)の各門前、そして三

和区のとある神社を訪ね、それらを当ページで紹介させて

もらった。

以後板倉区福王寺や山寺および柿崎区は小村峠と猿毛集

落も訪ねた。

本日は小村峠と猿毛で見聞した石塔を記してみたい。

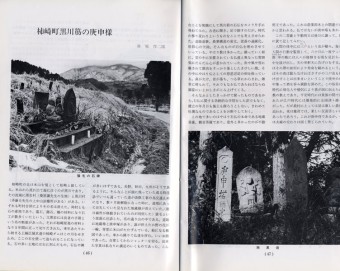

一帯の庚申塔について、今はなき大先輩である笹原作二

郎医師が「柿崎町黒川筋の庚申塔」という一文を当地の

医師会報に書いておられた。

昭和59年のその会報は手許になく、医師会から取り寄

せると4ページに亘る紹介文と6葉の写真が載っていた。

先生は写真に優れ、県展で特選されたこともあった。

昭和59当時の庚申塔が載った医師会報記事から冒頭の

2ページ。

モノクロ写真はドキュメント性を引き立て、石塔は魅力的

であり、在りし日の先生を思い出して胸熱くなった。

すぐにでもこの写真のところへ行きたい。

まずは去る木曜、午後休診日に猿毛と小村峠へ向かった。

峠からの眺め。眼下に柏崎市西部の集落が。

↑峠の高台にあった二十三夜塔。幅2メートル近くあろう

という巨大な石塔(もはや岩石)だった。

30年ほど前、ここにあった5,6軒の家はおよそ10年で

半分ずつ減って、いま全戸が無くなっていた。

残った大きな石塔は、二十三夜の下弦月の晩に女性達

が集い語り合った夜があっことを、なにより誠実な住民の

暮らしがあったことを如実に物語っている。

それは石塔が果たしている重い役割であるが、江戸期に

置かれた石は、“まさか自分一人になろうとは”と呟いて

いるのではなかろうか。

その日の帰路、猿毛(さるげ)に寄った。

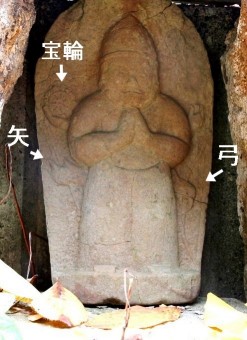

道沿いで見た庚申塔。力強い青面金剛(しょうめんこん

ごう)は六臂(ろっぴ;六本の腕)。

お猿さんは中央に一匹、耳を押さえているのか、左右に

もいるようだが、はっきりしない。

そして本日、先掲の医師会報を持参して再度猿毛を訪ね

た。

先回は東側から入り、この度は西から入ってみた。

この辺りで60才くらいの方にお会いし、会報の写真を見

て頂きながらて話を聞いた。

男性は軽トラに積んだネギを納屋に降ろしているところだ

った。

会報の写真を見ると、“道路補修によって今ここには無い

がすぐ近くに移してあるよ”と仰った。

有り難い。

今年のネギはどうでしたか、と訪ねると「良かったかな」と

笑顔で仰った。

石塔は本当に近くの良い所にあった。

きれいに並んだ石塔群。手前は大きな二十三夜塔!二番

目に庚申塔。

記念碑を手入れ良く保存することは、それを残したかって

の住人の願いを大切にすることであり、山間の人びとの愛

郷心とその篤さが心打つ。

行政は各地域を総括する親あるいは子孫の代表機構であり、

他に代えがたい存在意義がある。

文化都市を謳うなら、先人を尊ぶ事業の一環として各地の

民の生活史である石塔や諸石仏を文化として手厚く保護し

紹介する義務を負っているのは論を待たない。

先輩医師が撮ったものと思われる青面金剛の庚申塔。

金剛の六臂と三猿がかなりしっかり浮き出ている。

十像十色、それぞれに特徴があって面白い。

猿毛から樹下美術館に戻ると女性がお茶を飲んでおら

れた。

糸魚川市からこのたび開催された上越市の名家巡りに

来られたという方。最後の頸城区森本の白田邸の帰り

に寄った、と仰る。

お話するうち、小生がよく見るブログの筆者すずきせ

いこさんだと分かった。

まさかである!

とても知的な方だ。

以前にも当館のことをお書き下さっている。

クラウドの人が眼前にいる不思議さと嬉しさで胸弾

んだ。

沢山お話したかったが、長岡市のコンサートに出かけ

る時間が迫った。

アシュケナージ指揮アイスランド交響楽団と辻井伸行

さんのピアノが聴けるコンサートだった。

忙しい午後は長生きして良かった日になった。

コンサートのことは明日の予定にしてみます。

ついつい長くなってしまいます。

ツグミがやってきた。

曇の多い空から陽が射しあるいは雨が降り、お天気は忙

しい。少し寒かったが、風が吹かなかったので一先ず穏や

かだった土曜日。

庭で冬の使者ツグミを見た。

ツグミはお風呂が好きだ。

美しく鳴けないツグミはおっとりしている。

スッスと歩いては立ち止まるを繰り返す。

一人でダルマさんが転んだをしているの?

場慣れしている君は去年もここへ来た鳥?

この鳥の昔は大変で、1,2を争うほど焼き鳥にされたら

しい。

庚申塔その3、間近にあった愛らしい庚申塔と石祠。

毎回の庚申塔で申し分けありません。

樹下美術館の近くはどうかと考え、昼休みに近隣を走

ってみた。

山の気配を背にした社寺の門前が要点ではと思って見

て回った。

すると三和区に入って間もなく社があり、傍らの道路に

面して小さな塚と石祠(せきし)が見えた。

右に庚申の文字塔、左に祠。明るい場所でほがらかな感じ。

※後日の調べでは青野池の近く三和区腰柳集落のようです。

(樹下美術館からおよそ15分ほど)

塔の高さは60㎝ほどであろうか、小さくて丸く愛らしい。

右上辺に月・日と文字が刻んであり、様式の一つが簡素に

表現されていた。

現場では分かりにくかったが、写真を見ると六臂が彫り出

されており、青面金剛像だと分かる。合掌以外の手(臂)

に宝輪と弓矢を持っている。上方の左手は何を持っている

のか判然としない。猿とニワトリの姿はないが素朴でとて

も良かった。

過日板倉区の福王子を訪ねた際にも石洞の庚申塔に

出合った。中が暗く像は小さいが心暖まる。

そばの社は端整に手入れされていた。額が見当たらず、そ

の名が分からない。見逃したのかも知れない。

車で10分ほどの場所であり、今の所樹下美術館から最も

近い庚申塔とその祠(ほこら)だった。

元からあったものか、移されたのか、暖かな陽光に包まれ

てとても慎ましい。

昔人の祈りがほのぼのと伝わるのを感じた。

庚申塔その2 近隣の庚申塔(浦川原と柿崎)。

一昨日、庚申塔その1を書かせて頂き、火頭窓→二十三

夜塔→庚申塔へ関心が広がったことを書かせて頂いた。

さる11日日曜日は最初に二十三夜塔を見た浦川原顕聖寺

へ出向いた。ほかに石塔があったやに思ったからだった。

当日の門前。三基の石塔があり、手前に二十三夜塔、左に庚

申塔があった。

魚沼でもそうだったが、二十三夜塔と庚申塔はおよそ一緒

にあることが多いのではないかと思われる。

ここの二十三夜塔とも字が上手い(彫るのも上手い)と思

った。

その脚で亡き先輩の話を思い出し柿崎区は楞巌寺(りょう

ごんじ)へ行ってみた。

背後の山は広大な墓地。この先に柿崎影家の墓と上杉謙信

を教育し支えた天室光育の墓があり、深い静寂に包まれて

いた。

さて門前に幾つかの石塔が置かれ期待通りに庚申塔があっ

た。

やはり二十三夜塔もある。

少し向こうには仏像(青面金剛)が彫られた庚申塔がもう

一基。

魚沼の彫像は6本の腕(六臂:ろっぴ)だったが、この像は

合掌を入れてかろうじて四臂が覗える。

上方の左右に月と日を表す形象が認められ、下方に二匹の

猿が彫られているようだった。

一般に見ざる、聞かざる、言わざる、の三猿が標準らしい

が、ここでは二匹。左の猿は片手で口を抑え、片方で目を

押さえているようにも見えるけれども、そんなことがある

のだろうか。

いずれにしても近隣で彫像の庚申塔に出合う事が出来、大

変に嬉しかった。

知らぬは自分ばかり、やはり身近な所にも探し物はあるも

のだ。

本業、美術館、二十三夜塔、庚申塔、火頭窓、催事、、、。

なぜこの年になってこんなに忙しくなったのだろう。

残りの人生が見えてくるとこうなるのか。

今までがあまりに無為だっただけなのか。

いずれ庚申信仰の内容、あるいは本尊の青面金剛や登

場する猿あるいはニワトリなどの意味について記してみ

たいと思います。

以下に彫像庚申塔の一つのパターンを描いてみました。

庚申塔(こうしんとう)その1。

今年6月、黒井の大慈院でありありとした火頭窓を見た。

ふと目にしただけだったが、何故か晴れやかな気持ちが

して、以来その窓に興味を持つようになった。

その後何度か近隣の寺を見て回り、髙田寺町の久晶寺

や浦川原の顕聖寺(けんしょうじ)あるいは柏崎の妙満

寺でなど立派な窓を見た。

その寺巡りの中で顕聖寺を訪ねた際、門前で二十三夜の

石塔(二十三夜塔)を初めて目にした。

不思議な名の塔(塚)は古い女性たちが月を仏に見立て

て行った行事の記念として建てられたものだと知った。

石塔の時代離れしたいわれに心惹かれ、以来火頭窓と共

に二十三夜塔は好奇心の対象になった。

その後10月下旬の魚沼行きでは 雲洞庵始め道中の寺院

で幾つもの火頭窓を目にし、随所に二十三夜塔とも出会う

ことが出来、とても満足だった。

ところがその魚沼で、また一つ「庚申塚(こうしんづか)」

あるいは「庚申塔」が新たな興味の対象として加わった。

魚沼の最後に訪れた毘沙門堂には二十三夜塔と共に庚申塔

があり、そこで出合った女性が「二十三夜塔のことは知ら

ないが、庚申塔なら知っている」と仰った。

実は庚申塔については、今は亡き大先輩医師がかって当地

の医師会報に一文を書かれたことがあった。

若かりし私は“古めかしいな”と感じただけで、目を通さず

に終わっていた。

今思えば残念だが、このたび毘沙門堂の女性の話から興味

を覚えるに至った。

二十三夜の月待ち行事は女性のものだが、庚申講の行事

(庚申待ち、庚申様)は男たちのものだった。

二つの行事はいにしえの男女の立場や生活感の違いが現れ

ていて興味深かった。

↑魚沼の初日の朝、六日町の街角で早々に出合った二十

三夜塔。

この時以下のように反対側からも写していました。

手前から二つまで庚申と読める文字。四番目に二十三夜塔。

この時は庚申塔をほとんど気に留めていなかった。

以下は291号線を北上中に見た石塔群。

そして左の石仏。後にこれも庚申塔であることが分かった。

合掌する手を含めて六つの腕を持つ青面金剛(せいめんこ

んごう)が大きく彫られ、下方の両脇に見ざる聞かざるの

動作をした猿がみられる。

これらは庚申講で崇められる仏とその使者であり、庚申塔

の一つの典型だと知った。

さて毘沙門堂で出合った同地の女性は、“庚申講の夜、体

内の虫がえんま様にその人の悪事を告げ口に行く、という

いわれがある。それをさせないために、宵から経を唱え、

夜通し飲食を行い、話に花を咲かせて寝ずに過ごした“”と

仰った。

講は60日に一回の庚申の夜に集落内で持ち回りされ、必要

な掛け軸や食器などは共同で所有。

集まるのは男性で、女性は仕度や後かたずけに回り、子供

が食べ物などをお相伴する事もあり、楽しかったという。

この女性の子供時代まで行われていたというので、戦後し

ばらくは続いていた模様だ。

少々長くなりました。

魚沼の後、浦川原、柿崎、板倉など当地でも庚申塔を目に

し、上掲しました青面金剛が彫られた石塔にも出会いまし

たので、後日書かせて下さい。

可愛い猿も彫られていました。

展示中の齋藤三郎作品から竹の三作品。

樹下美術館今年の展示はあと一ヶ月半を残すばかり

となりました。

今年の展示を振り返りながらあらためて眺めてみた

いと思います。

今年の齋藤三郎(陶齋)展示は染附(そめつけ)で

す。

染附ですから作品は全て青(藍)で描かれています。

藍はコバルトを主成分とする呉須(ごす)という顔

料が用いられます。

焼きの温度、時間、送風などの条件によって風合い

が異なることも一つの見所ではないでしょうか。

齋藤三郎(陶齋)は中国産の唐呉須で描いたと聞き

ました。

去る日は齋藤三郎のごく初期作品である昭和12~

13年当時の二つの菓子器について以下のように記

しました。

齋藤三郎(陶齋)の二つの菓子器その1

齋藤三郎(陶齋)の二つの菓子器その2

二作品とも竹林文様でしたが、この度その続きとし

て以下いずれも竹に関する染附作品を記します。

染附(そめつけ)竹文徳利。(上越市髙田における

比較的日が浅い時期の作品。笹を大きくややラフに

描き、くつろいだ気配が感じられます。

↑染附竹文水指(そめつけたけもんみずさし)。

昭和30年代作。竹と笹の輪郭を最初に描き、余白を

くまなく塗りつぶしています。

陶芸では輪郭を描くことを骨書(こつがき)、その中

また周囲の地を塗りつぶすのをダミと言います。

この器は丁寧に描かれた笹と竹の幹を余白として残し、

空間(地)をダミとしてあまねく塗っています。

一般に骨描きは細く固い筆を、ダミは太く柔らかい筆が

用いられました。

当作品は骨書きダミともスピード感があり、筆跡(タッ

チ)が味として読み取れ、それは作品の動きや竹林の

風を感じさせています。

染附の藍が十分に生かされた上品な力作ではないでしょ

うか。

昨年2月に美術屋さんから来た作品でした。

没後36年、いまだに見た事もないような優れた作品と出

合えるとはつくづく驚かされます。

4㎝四方の染附香合。共箱に昭和13年橡三郎作とありまし

た。文様は恩師・富本憲吉の代表的な図柄の一つである

「竹林月夜」を用いています。

三郎の生家、新潟県栃尾(現長岡市)は当時橡(とち)尾

と記していたようです。それで橡三郎と号したのでしょう。

昨年4月、新潟市に於ける裏千家お家元の茶席でこの香合

を使いました折、お褒め頂きました。

さて先回から続いた作品はいずれも竹で、比較的若い時代

の作品によく見られるようでした。

これには多くの笹や竹林を描いた師の影響が濃く現れてい

るものと想像されます。

中国に於ける歳寒三友(松、竹、梅)、四君子(竹、梅、蘭、

菊)と古来から尊ばれ、寒さに負けず初々しく、強くしなや

かな竹そして竹林。

それはまた若き陶齋を鼓舞した大切なモチーフの一つだった

にちがいありません。

暖かな木曜日テッポウユリを植え終えた。

3週間ほど前からテッポウユリを3回に亘って植えてきた。

球根なので植えると言うより埋める感じだった。

出来るだけ前年と同じ場所を避け、土を彫り上げ有機肥料

を混ぜた土を加えて20㎝は掘って球根を置いた。

来年の6月を楽しみに十分に土をかける。黄白色のものは

球根を包んでいたオガクズ。

今期50個ちかく植え終えた。

このところ暖かい日があり、最初に植えた球根から芽を出

し始めたものがある。これからの雪で傷まないよう、さら

に土をかけて保護しないといけない。

種や実が有している一途な成長のポテンシャルには驚かさ

れる。

昼過ぎ牧区から縁者のご夫婦が来られた。海辺に住んでいる

者には山間の話をお聞きするのは興味深く楽しい。

傷んできた駐車場のアプローチ。

樹下美術館の設計は建物ばかりではなく、駐車場も美しく

と鉄平石を敷いてデザインされました。

2007年、開館約一ヶ月後。やや赤味を帯びた石が混じった

仕上がり。車を駐める楽しさ、歩く楽しさともに配慮されまし

た。

ところが数年前から石面の一部が割れたり剥がれたりし始

めました。

スタッフが数カ所をセメントで補修をした一昨年のアプロ

ーチ。

しかし今年に入ると傷みが目立つようになり、最近では車

の通過に際してドンと感じる異常を生じるようになりました。

昨年からお客様が増加したことと、今年は大型バスが何度か

入場したことなどで入り口付近を中心に急に傷みが進んだよ

うでした。

休館日一日の補修では済まないようであり、冬期休館を利用

して直すことに致しました。

それまで皆様にはご不快とご迷惑をお掛けして大変申し分け

なく存じます、どうか宜しくお願い申し上げます。

ちなみに以下は開館二ヶ月前、2007年4月、外構工事中の様

子です。

出来るだけ当初のフレッシュさを維持したいと思っています

が、12年目となり経年のダメージを免れません。

昨年はカフェの窓枠を全て替えました。

一方、庭は待て待てというほど育ちますから自然はさすがで

す。

髙田から大潟水と森公園を目指され、雨で断念された皆様に

雨上がりを見て近くの大池いこいの森公園をご紹介してみま

した。

如何でしょうか、無事に着かれましたでしょうか。

茨城の栗で渋皮煮を作る。

今ごろになると妻の友人が茨城県は笠間の栗を送ってく

ださる。

この度妻が以下の様に渋皮煮をこしらえた。

過去何度か作っているが、今回は量が多く二日がかりと

なった。

沸騰した湯につけ、冷めたら上げて皮(鬼皮)をむく。

この時皮を傷つけると煮る段階で破れてしまう。

むいた栗を重曹を加えた湯で吹きこぼすまで三回煮立てて

あく取りする。

あく取りした後ブラシを掛け、また固い筋を楊枝で取り去り、

その後水が澄むまで数回水洗いしてきれいにする。

栗はミネラルが豊富で糖質度が高い。そのため砂糖の無い時

代から甘味として珍重されていたという。

エネルギーはむき身100グラム(5~7個)で165キロカロリ

ー、このたびザラメ糖が加わり200キロカロリーにはなろう。

案外おなかが膨らむので美味しくとも2個で十分だ。

渋皮煮は、近く行われるお茶事でお菓子として用いる予定と

聞いた。

ゆで栗は食べるときに手間を感じるが、渋皮煮は先に手間を

掛けた分、後で楽に食べられ、日本版マロングラッセといえ

るかも。また比較的保存が効くという利点がある。

スズメが水溜まりで水浴び。

昼食後、樹下美術館近隣の道路でスズメが水浴びをして

いた。

水溜まりとガードレールや樹を行ったり来たり。厳しい冬

を前に我が世の秋を楽しむ風。このほかに沢山いて、大き

な群だった。

スズメの色と柄はシックで、頭はまん丸。とても可愛い。

セイロン紅茶のブック缶に秋の実。

昔描いていた植物画をポストカードにしてささ

やかなショップでお出ししている。

過日そのうちのノブドウのことでお客様とお話

した。

野の宝石、変色するものしないもの、それらの

違いなど楽しくノブドウのお話をした。

すると本日その方が可愛いブリキの紅茶箱を持

参され、どうぞと仰った。

クリスマスのイメージがあったブック型の紅茶箱。

セイロン紅茶のブランド「バシラー」とお聞きした。

丁寧な製法とおしゃれなパッケージで知られて

いるらしい。

うちでも面白いデザインのを取り寄せてみたい。

中に色づいたノブドウと鮮やかなコムラサキの実が入ってい

た。

以前愛らしい鳥「エナガ」の貴重な写真集を頂いた。

開館当初からのお客様、誠に有り難うございました。

樹下美術館でこの鳥に会えれば最高ですね。

魚沼行きその4 雪囲い開山堂の雲蝶、お土産。

10月最後の本日は、風強く驟雨に見舞われ気温は下が

った。

二件の在宅回りでは一瞬パチパチとアラレ風なものが降

った。

在宅回りの空。

さて三回も続いた魚沼行きの記載は本日最終回。このたび

ちゃんとまとまるのか心配だ。

前回は毘沙門堂でこの方に庚申講を聴く所で終わった。

明晰な人で、妻は電話番号などを渡し、是非樹下美術館へ

遊びに来てと言った。

昔から昭和10年代まで長く行われていたらしい庚申講の習

わしは、二十三夜の月待ちに劣らず興味深く、後に触れる

ことが出来ればと思います。

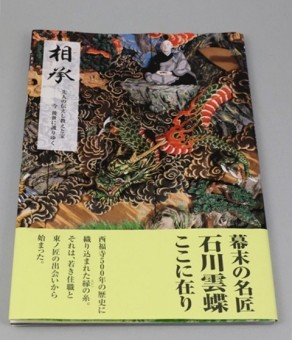

少々時間をオーバーした後、石川雲蝶彫刻の西福寺へ向か

った。

魚沼見物は上手い具合に目的地が連なり、何十分も車を走

らせる事なくほどほどで到着する。

開山堂は豪雪への雪除けとしてこのようなしつらえに

してある。

決定まで曲折があったに違い無いが、歴史的建造物を

守るのに正解だったのではないだろうか。屋根の守備

が最大の課題だったという。

開山堂の雲蝶は彫り色彩とも息を飲むばかりの迫力だ

った。今様にいえばクレージー、彫って彫って彫りまく

る凄まじさである。

9月掘川紀夫さんに連れ行ってもらった奴名川に於け

る削りと彫りの作品は雲蝶からのインスピレーション

ではないのかと、ふと思った。

彫刻作品は当寺院の貴重な財産。撮影不可は仕方無い。

ショップで写真集を求めた。

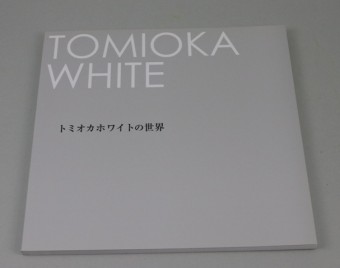

雲蝶の本。トミオカホワイト美術館のものと樹下美術館書

棚に並べました。

さて火頭窓の寺院と路傍の二十三夜塔への寄り道などで時

間が無くなった。

最後の予定地である堀之内の永林寺はこの度省略して帰路

に就いた。

西福寺から小出インターは近く、高速道路で帰った。

思えばこまごまとして忙しい魚沼行だった。

気がつくとこの日昼食を食べてなかった。

夕食は大潟区のピザ屋さん「ココビーンズ」に寄った。

サラダとビザをことのほか美味しく食べた。

以下はお土産です。

西福寺の鈴のストラップ。かすかにシャリリリ(捨利利利?)

と鳴る。

ようやく魚沼のことが終った。見聞は同地のごくごくわずか。

ただ名刹と観光トンネル、それにロープウエイは観光バスと

マイカーでごったがえしていた。

八海山ロープウエイを予定していたが、行列をみて即止めた。

終わりに、一帯の風土に深々と漂う信仰の空気は得に言われ

ぬものがあり、身を置くだけで心地良い浄化を感じた。

道中で見聞した庚申講のことは後に触れてみたいと思ってい

ます。

お読み下さった方に感謝致します。

る魚沼行きその3、トミオカホワイト美術館、花頭窓、二十三夜塔。

一泊二日の魚沼行き。ノートに連ねて三回目になった。

駆け足ぶりが如実に現れ、少々恥ずかしいが本日その

3とさせていただいた。

日曜午前は雲洞庵で過ごし、その後トミオカホワイト美

術館を目指した。

魚野川の右岸国道291号を走ると道すがら寺院が目に留

まり、しばしば火頭窓の設えが見られて満足だった。

さて丁度正午ころトミオカホワイト美術館に着いた。

有名な美術館だが不勉強がたたり、この度が初入館だった。

かつて昭和50年代の半ばに富岡惣一郎氏の作品展が地元

大和デパートで催され、見たことがあった。小品をと思っ

たが高価で全く手が出なかった。

求道者のイメージで描き続けた氏の作品は今どきの賑や

かな絵画を見慣れてしまうと、深閑としてハッとするほど

懐かしく、かつ不思議と新鮮だった。

目的地、浦佐の毘沙門堂に向かって再び国道を北上する。

以下いずれも走行中目にして撮影しました。

以後、道中こんなにあるのかと驚いたほど次々に二十三

夜塔と出合う。

塔や塚は地域の整備事業や廃寺を機に沿道にまとめられ

たものも少なくないと聞いた。上越市で見た幾つかのも

のに比べて皆大きく立派だった。

午後二時半過ぎに浦佐は普光寺・毘沙門堂に着いた。

毎年正月3日の「裸押合大祭」で知られている。

一帯では神仏の催事が多く伝えられ独特の風土イメ

ージがある。

まず仰ぎ見る重厚な山門はじめ幾つかのお堂が配置され、

見事なケヤキの巨木が随所に見られる。

毘沙門堂は古く、9世紀初頭に坂上田村麻呂によって創建

されたという。寺院の普光寺は江戸初期に建てられ、諸堂

と回廊で結ばれている。

山門の天上に谷文晁筆による二面の龍図が描かれている。

古山門(太子堂)にひっそりとあった花頭窓。境内にある

お堂の中で最も古いものという。説明書きによると、江戸

初期に髙田城主松平越後守が修繕したとあった。

普光寺境内から西(左)の眺め、正面に千手院が見える。二

つの流れが落ち合い、苔むして如何にも古い景観。石段は

洗い場に続いていたものか。

神仏とともにある悠久を感じさせる一帯に生まれ育った人を

羨ましいと思った。

片隅に庚申塚などと共に大小二基の二十三夜塔があった。

二つ並ぶのは珍しいかもしれない。

この日、境内で盛大な菊祭が行われており、年配の女性が案

内役をしていた。

その方に塔や塚について尋ねたところ、二十三夜の月待ちは

知らないが、庚申待ちは知っていると仰った。

女性の話をメモしている妻。庚申講の食事について聴いて

いる。

さてここまで記載してきたが随分時間を費やしました。

たかだか県内の一泊ドライブ。皆さまご存知の場所を斯くの

んべんだらりと書き連ねてしまい恥ずかしく思います。

申し分けありません、魚沼のことは後一回書いてお終いにし

たいと思います。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月