来年は古い女になるからイヤ そして憲法。

過日のインフルエンザワクチン接種で来られた女性は

平成元年生まれの方だった。

知っている人で、新しい元号の話になった。

すると、「ああ、やだなー」と言う。

聞いてみると、

「平成は自分の時代で、まだ若いと思ってるのに、そ

れが終わったとたん、古い女になっちゃう」

と仰った。

なるほど、今度は私の番である。

「それなら昭和二桁の私なんかどんなになるんだろう

」と言うと、「アハハハ」と笑われた。

仮に昭和48年、彼女と同じ30才に戻って自分の生誕年

を振り返れば、太平洋戦争を始めて間もない頃となり、

劇的に相違する。

一方彼女の生誕年、平成元年を見るとゲームボーイが

発売され、NHKの衛星第一、第二衛星放送が始まり、

セルシオの販売開始が見られる。

すでにパソコンの時代となり、工場にはロボットが唸り、

眺めは今とそう変わりない。

ちなみに自分が小学校5年生の頃、回りに居た70半ば

のお年寄りの誕生はおよそ鹿鳴館時代(1883年~)に

相当し、ルノアールが精力的に制作していた。

慌てて作った鹿鳴館は4年で無くなった(1883~1887年

明治16~20年)。

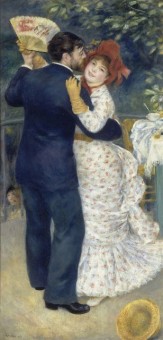

1883年、ルノアール。ダンス三部作から「田舎のダン

ス」。魂の入った芸術は今も色褪せない。

先の彼女が来年の今ごろ再び来られても、ちっとも古

くなく元気のままだろう。

ところで私の30年に残酷な大戦の天地攪乱があった。

当時の人生はいまよりずっと短い。

国際競争の中で人間はあせり、みな短気になっていた

のかもしれない。

何百万人の命が失われたこの国で戦後に憲法が変わっ

たのは自然なことだった。

比べれば前述の女性の30年は穏便で、最大の攪乱は

は東北大震災だった。一方国際間では、苦手とした賢

く根気のいる外交の堅持こそ求められたが、言われる

憲法の変更まで要する案件など本当にあったのだろう

か。

憲法の理念はなにがしかの私の価値観と良心の鏡とし

て子供時代から心に染み込み、もう一人の親のような

ものになっている。

だからそれに触れられそうになるとぞっとする。

人生は80年、90年と伸び、人の先は長くなった。

今憑かれたように憲法に手を掛け、折角の安寧を揺さ

ぶろうとするのは、一体何のためなのだろう。

上越地方の雪 5人と1葉のお客様。

昨日景虎のオペラへは新井柿崎線で行き、帰りは道の駅

→8号線バイパスを走った。

ホール到着時の雪はさほどではなかったが、北陸新幹線

が停電し、一部関係者の到着が遅れたため30分開演が遅

延した。

少々心配したが、何ら支障を来すことなく舞台が進行し

て良かった。

しかし終了した17時ころの帰路はしんしんと降り、大雪

の様相となった。

女性を二人乗せた車のタイヤが新雪でギュッギュッと鳴る。

いつもすんなり出れないバイパスだったが、同乗者の助言

で簡単に入る事が出来てほっとした。

明日日中は晴れの予報。

上越一帯に降った新雪は一旦消えるのでは、と思われ

る。

ところで冷たい雨風の本日、樹下美術館の来館者さんは5

名で静かだった。

美術館で昼食のホットサンドと熱いミルクを飲んで車に戻

ると、車窓に明るい黄色のモミジが一葉貼り付いて中を覗

いていた。

結局この方を入れて本日お客様は6人ということになった。

現在樹下美術館一帯に積雪はみられていません。

妙高市のオペラ景虎。

本日妙高市文化ホールで午後2:30開演のオペ

ラ景虎を観てきた。

戦国時代の人質、養子同士の跡目争い、逃避行、

自害、、、上杉三郎景虎の短い人生は悲劇的だ。

2009年、大河ドラマ天地人ではすっかり景虎に

思い入れてしまい、景虎最後の放送日の昼間、自

害の鮫ケ尾城へ行った。

山城の鮫ケ尾城跡本丸辺りは、谷を背にかなり急

峻で、ここに追い詰められたら後が無い、という

地形だった。

本日のオペラも景虎の人生の悲しみと幸福が、時

に残酷に、時に美しく歌われ演じられた。

座席は二階のかなり奥だったが、男性ソリストは

広い場内をそのまま歌声に変えるほど迫力があり、

女性が訴えた悲しみと気概に心打たれた。

狂言回しというのか遠山家光の設定も良く、複雑

な歴史物語を上手く繋ぎ、かつ今日へと橋渡した。

動きの多い芝居の中で最も印象的だったのは、白

装束の子ども達が群舞する場面だった。

幼い三郎が白帆の舟のオモチャを掲げて幸せそう

に舞台を駆け回る。

その三郎に大勢の子どもたちが白波のごとく動い

て続いた。

この劇には“海に消えし夢”のサブタイトルがある。

誠に個人的な解釈だが、

越後の厳しい冬の海から故郷小田原の陽光の海

へ。

憧れるように逃避を試みる景虎の運命と対比され

る象徴的で秀逸な場面ではないかと思い、こみ上

げるものがあった。

今夜、だれよりも天の景虎と華姫、そして道満丸

が幸福だったに違いない。

プロと一緒、地元70余人の合唱団の皆様の熱演も

素晴らしかった。

厳しかったであろう練習の成果が見事に実ってい

ました。

台本、作曲、演出、監督、美術、照明、衣装・メイ

ク、合唱指導、景虎メモリアルオーケストラ、役者

さん。

皆様ご立派でした。

満員の千余席から沢山のブラボー、本当にお目出度

うございます。

大潟海岸に霧 忘年会。

上越市髙田で最低気温0,5℃となり、今冬一番の冷え。

ミゾレが降っては止みを繰り返し、季節風も吹いた。

午後の大潟海岸で海面から霧が立ち上り、消長し、移動

するのを見た。

夕刻は美術館と診療所合同の忘年会。

スタッフのほか、いつもお世話になっている方を招き、合

同といっても13人の会。

もう年なのでカラオケは無しにと挨拶したが、誰かが口火

を切るとやはりいつものようになった。

和気あいあいが私たちの良いところなのか、、、。

庚申塔その9を書く予定でしたが、後にさせて下さい。

庚申塔その8、庚申待ち(庚申さまetc)の前編。

今秋になって火頭窓と二十三夜塔および庚申塔につい

てしばしば書くようになり、カテゴリーも新設した。

わけても二十三夜塔と庚申塔に出合う事は、昔の人々

の純朴な生活感に触れることであり、かっての時代へ

の旅情も去来して心はずんだ。

これまで二十三夜の月待ちについては以前にわずか言

及したことがあった。一方庚申塔は写真を載せるばか

りで、行事内容について殆ど書いていなかった。

本日にわか調べを禁じ得ませんが、庚申塔にまつわる

ことがらを少々書かせていただきました。

●庚申とは

旧歴は月の満ち欠けを12ヶ月の暦に応用している。

さらに各日は、中国古来の陰陽五行説などに則り「甲

乙丙丁、、庚、、」の10干(かん)と「子丑虎巳、、

申、、」の十二支の組み合わせで表されている(十干

十二支:じゅっかんじゅうにし、あるいは干支:えと

、と言われる)。

干は10日に1度、支は12日に1度巡るため、例えば庚申

(かのえさる)の日は10と12の最小公倍数である60日

に一度巡ってくる。

※年も十干十二支で表し、各組み合わせは60年に一

度巡る(例:還暦は誕生年が60年を経て巡る年)。

●庚申の日と三尸(さんし)。

そもそも人間の体内には災いや病を司る尸(し)と呼ば

れる三匹の虫が住みついているとされた。

この考えは中国の道教から始まり、古くから日本に伝え

られた。

尸は頭、胴、下肢にそれぞれ一匹ずつ住み、絶えずその

人を監視し、災禍をもたらす元凶とされた。

尸は60日ごとに巡ってくる庚申の日の夜中、人が眠って

いる間に体を抜け出して天に昇り、天帝にその人が犯し

た悪事の告げ口をするという。

それを聞いた天帝はその内容によって寿命を短くしたり、

死後の行先も決めるといわれた。

※現在、“虫の知らせ”、“腹の虫が治まらない”、“虫がい

い”、“虫の居所が悪い”、“虫が好かない”などと用いられ

ているのは、古来の三尸の名残でしょうか。

●庚申待ちの行事へ

かく庚申の夜の三尸の行動は忌み嫌うべきものであり、

それを回避するための行事が生まれた。

つまり庚申の夜、尸が天に行かないよう、大勢が集い眠

らずに夜を過ごすことが始まった。

集まる仲間・組織を講、その行事を庚申待ち、あるいは

庚申さま、講を組んでいる人々を講中と呼んだ。

庚申の夜の行事は平安時代の貴族や僧侶のあいだで詠歌

、酒宴の楽しみごととして始まり、江戸時代中・後期に

は農山村を中心に庶民のあいだに急拡大したようだ。

本日はここまでで終わり、後日庚申待ちの具体的内容、さ

らに庚申塔について書いてみたいと思います。

以下は参考にしている資料です。

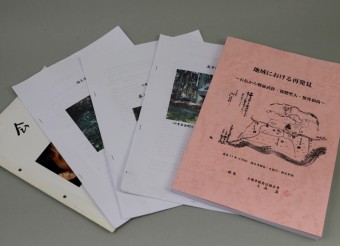

板倉区の上石孟さんから頂いた資料(右三冊)と上越「医

師会報」(昭和59年5月号)。

右から上石孟編「庚申塔」(平成28年6月編)、「平塚神

社分霊碑」(平成26年編)、「福王寺石仏往来」(平成26

年再編)。

書籍。右「頸城新風土記」(石田耕吾著 図書刊行会 昭和5

7年12月15日発行。左「越後の庚申信仰」(尾身榮一、大

竹信雄共著 庚申懇話會 昭和41年10月28日発行)。

横山玄太郎さんのお茶碗。

今年春から購読している月刊美術の6月号は「用の美」

×超・工芸だった。

掲載された横山玄太郎さんの抹茶茶碗《TEA碗BOWL》

が魅力的だった。数ヶ月経ったが迷った末先月上旬に

注文してみた。

月刊美術は読者と作者をつなげてくれる。

かなり締め切りを過ぎていたものの運良く品があり、昨

日無事届いた。

紙蓋を取ると、何と英語で「TEA FOR YOU」と

きれいなブルーで書かれている。

取り出した茶碗。変化させた7角形にモノトーンのストラ

イプが絶妙の方向と並びであしらわれている。

蓋の裏に白でgentaroのサイン。誠にお洒落で、早く一服

飲んでみたい。

京都は和久傳のお菓子「西湖」をお伴に茶を服した。

風味良く誠に滑らかなお茶を味わえた。

作者は“日常を楽しみながら必死で制作”、と仰っている。

作品は自由に見えるが緻密なデザインと綿密な作業が窺わ

れる。

茶碗の正面を低くくして、その向こうに茶が良く見えるよ

うにあしらわれている。

ストライプはどうやって線を引いたのだろう。

お茶碗の形と文様は従来の概念を見事に離れ、斬新でシン

プル、箱の様子や署名も楽しさあふれていた。

茶を服することは作者の人柄を服すことでもあり、玄太郎

さんの器の茶はことのほか美味しかった。

ちなみにこれだけ優れた出来映えで価格は4,2000円。

この世界では大変リーズナブルであり、ファンを大切にさ

れる姿勢が伝わって嬉しい。

来年のいつかこのお茶碗で皆様にお茶を点てて差し上げた

い。

暖かかった日の冬の色。

本日暖かく、上越市大潟区で23,5℃は同所の記録的な

暖かさ(暑さ?)となった。

微風ながら南風が吹き、日中セーターでいると汗ばんだ。

これが12月?これが冬?この先は?

夏以後、誠に奇妙な気象が続いたのでどうなるのか、や

はり心配になる。

先日迷走した山(尾神岳の山裾)は雪が見られなくなって

いる。

クリスマスが近づき樹下美術館もそれらしくなった。

陶芸室のテーブルにクリスタルガラスの熊さんと可愛いツ

リー。

そして本日は8人の女性が拙宅に集まり、リースを作った。

昨年まで当館を手伝って下さったた女性が講師をされた。

とても良く出来ている(妻のケータイから)。

カフェの山本信さん制作の少女像と庭の落ち葉。

微風の日の落葉はうまく散らばり、見頃となっていた。

本日横山玄太郎さんの抹茶茶碗が届いた。

モダンでとても良いので、明日掲載させてください。

楽しかった週末。

それなりに仕事をし、それなりに生きている人生。

そんな日頃にあって今週末を楽しませてもらった。

昨日土曜日は懐かしい先輩旧友5人と偶々新潟に集ま

った。

むかし話、亡き人のこと、越後の食と酒、1960年代の

ジャズとウッドベース、抱えた身体のこと等々話した。

まれなこととて柳都の芸妓さんにも来てもらった。

若く感じよいこの人は姐さまの三味線で新潟小唄、十日町

小唄、そして髙田の四季まで舞ってくれた。

急な幹事をして頂いたIさんには大変お世話になりました。

そして本日昼、昨日の遠くの先輩旧友が樹下美術館まで来

てくれた。

しかも、来年また来るという、何という友情.。

展示や庭を観てもらい、カフェで食事の後、北陸新幹線は

我が「上越妙高」駅まで送って別れた。

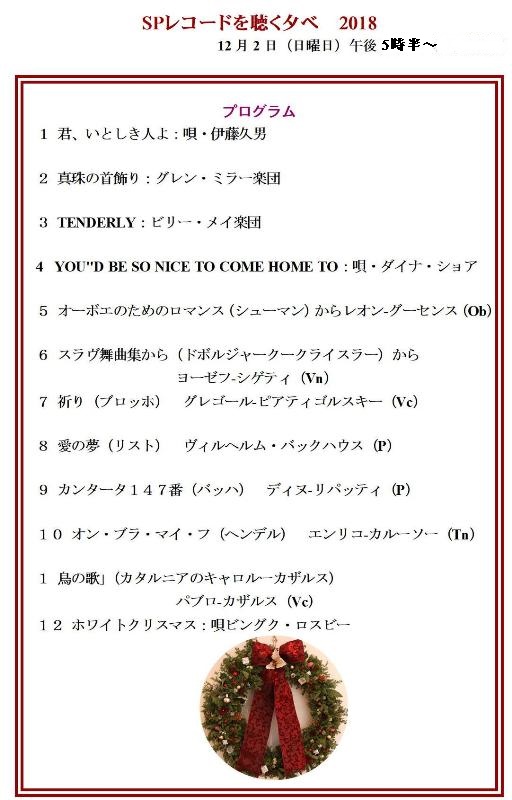

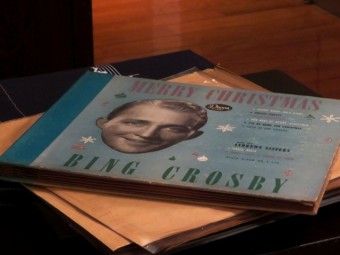

夕刻はSPレコードを聴く会だった。

私は伊藤久男とダイナショアの歌、それにグレンミラーを

掛け、S氏がリパッティとバックハウスのピアノ、カザル

スの「鳥」などを掛けた。

最後は氏持参、ビングクロスビーのホワイトクリスマスの

正味一時間、皆様と楽しく過ごした、

鬼が笑うけれど、来年のSPレコードの会はシャンソンでい

きましょう、という事になった(あくまで予定です)。

“K先生、お誕生日おめでとうございます”

“スタッフの皆様、有り難うございました”

11月末日の診療 頂き物の食卓。

冷え込んだ日、インフルエンザのワクチン接種のピー

クでもあり忙しかった。

本日は一日の診療概要に触れてみました。

午前の外来中、高齢者さんの心不全兆候が知らされて

往診した。早い段階の連絡のため注射と薬の調整で済

み、まずは入院を免れた。

帰路、寒くて動けないという電話があった高齢者のお

宅に寄った。こちらは診察の結果、医療より福祉要件

と判断してケアマネさんに委ねることにした。

午後は障がいのある方と寝たきり高齢者さんのワクチン

に回った。

ほかに福祉施設から痔核と脱肛の報告があった高齢者

の方を往診したが、薬剤の処方で済んだ。

最後は衰弱が見られている超高齢者の方に点滴のほか

定期で訪問しているお宅に寄って外回りを終了した。

夕刻は診療のほか子供さんたちはじめ10数名の方にワ

クチン接種の要件があった。

4,5年前に、ちょっとした工夫によって痛みの少ない注

射法を思いつき、以来実施している。

お子さん達の火が点くような泣きわめきが緩和され、幾

分楽になった。

年令を考えれば本業を減らしたいところだが、簡単には

いかない。

時々患者さんから「先生もお大事に」と言われる。

有り難い言葉だと思っている。

本日牧区の親戚から届いた野菜。お餅も入っていた。

美味しい野菜とお米などいつも有り難うございます。

親戚、患者さん、美術館のお客様、色々と食べ物を頂戴す

る。

家族に止めろといわれ、見つかると叱られるので暗くなっ

てからそーと野菜を届けにこられるおばあさん、、、いつ

も本当に有り難う。

それらを妻が美味しく作るので喜んでいます。

皆様、本当にご馳走様です。

12月2日開催手回し蓄音機で「SPレコードを聴く夕べ」のプログラム。

11月もあとわずか。

負け惜しみで“まだまだ一日ある”と言いたいところ。

樹下美術館の催し以下の「手回し蓄音機でSPレコー

ドを聴く会」もいつしか迫りました。

暖かな会になればと思っています。

以下に当日のプログラムを掲載致しました。

前半4曲は戦後歌謡とスイングジャズ。

後半は名演奏家の心に沁みるクラシックの演奏です。

あたかも演奏者が現れるような不思議なリアリティ。

今からでも構いませんので、参加ご希望の方はお電

話下さい。

庚申塔その7、ああ我が町にもあった!

近隣の庚申塔を探訪しながら、我が上越市大潟区に

は無いかもしれない、と思っていた。

それらはおよそ山間か、山を背にした農村集落にあ

ったため、沿岸で砂丘地の当地を諦めていた。

45年近く、知らない所は無いほど区内を往診して回

ったが、それらしいものを目にしたことはなかった。

だが諦めきれない。

この方が見えたら、庚申塔(こうしんとう)の有無

を尋ねようと思っていると、昨日その人が来られた。

それとなく訊いてみると、「確か内雁子にひとつあ

りますよ」と仰った。

何と嬉しいお返事!一つというのも如何にも貴重だ。

内雁子は区内の東端で田に面して小高く、清水も出

ている、確かにあるかも知れない。

教えて頂いた場所の見当はつくので、さっそく午後

行ってみた。

集落の東、何度も通っていた場所に石段。その上

に石塔らしきものがちらっと見える。

確かにありました、しかも文字塔ではなく、光背が

ある石仏塔です!薬師のある米山を向いて合掌して

いるではありませんか。

ああ、知らずにいて申し分けありません。

ずっとここにいたのですか、お会い出来て嬉しいで

す!どこかで見た事があるような素朴なお顔ですね。

風雪に耐えて矢と宝輪をしっかり持しておられます

ね。

正面が見ざる、右が聞かざる、左ははっきりしませ

んが、言わざるなのでしょう、人間のようで、とて

も良いです。

三つに割れているのが痛ましいのですが、直してもら

っていますね。

この町は文字度どおりの半農半漁、それほど豊かでは

ありませんでした。

それでもあなたをこしらえた昔の人は庚申講を守り楽

しんだのですね、本当に嬉しいです、とても感激しまし

た。

運もあるが長生きはするものだと思った。

大潟区は風は強いが災害は少なく雪も少ない。

この石塔と昔人(せきじん)のお陰かもしれない。

診療所から3,8キロ、美術館から7,3キロは最も近い

庚申塔となった。

去る日曜日の美術館巡り。

先週末土曜日に会食した旧友夫婦4人と、翌日日曜は美

術館を二つ回った。年一度の美術館散歩のような慣行に

なっている。

学生時代の友人夫婦と始まった一泊の会合は二十年近く

続いた。

さて今期東京の美術館といえば、フェルメール展とムンク

展だが、以前両者の展覧会を観ているのと、混雑が予想

されるためそれを外した。

替わりに今年初めて丸の内の三菱一号館美術館と上野の

東京国立博物館に決めた。

三菱一号館は、フィリップスコレクションだった。

アングル、コロー、ドラクロワ等19世紀の巨匠から、ク

ールベ、近代絵画の父マネ、印象派のドガ、モネ、印象

派以降の絵画を牽引したセザンヌ、ゴーガン、クレー、

ピカソ、ブラックの、絵画ほかムーアやジャコメッティら

の彫刻を含めて秀作75点が展覧されている。

三菱一号館美術館、外観の一部。

展覧会は作家に偏りがなく、教科書を観ている如く観やす

く親しめた。

ニッサンショールーム「NISSAN CROSSING」(ニッサン

クロッシング)で。マット調の塗装が非常にユニークな車。

独創的なコンセプトを描いたニッサンが大変なことになっ

ていて誠に残念だ。

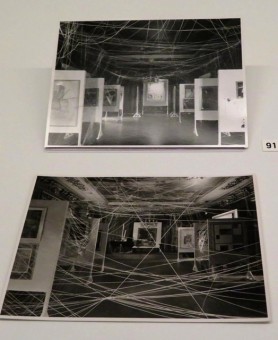

昼食の後、マルセル・デュシャン展の東京国立博物館(ト

ーハク)へ行った。

トーハク内に入る。高層ビルが無く歴史と教育・文化施設、

そして公園の上野は特別な場所。

現代美術が語られる時にまずその名が出るマルセル・デュ

シャン。

デュシャンは、今夏の樹下美術館を飾った掘川紀夫展で、し

ばしば同氏が話題にした現代美術の先駆的芸術家だ。

そのデュシャンで必ず語られる作品〈泉〉。

便器を前後逆ににして寝かせて置いただけのもの。

たしかに苦悩の痕跡もなく、あっけらかんとしていて、し

かも不思議とチャーミングだ。

同じくデュシャンと言えばこれ〈自転車の車輪〉。

白椅子に逆さまに設置されている。

二つの作品はレディーメードと範疇され、既製工業製品を

芸術視点で転用的に見立てるアートの先駆けとなった。

大量生産品の画一性とその完成度および認知度などがアイ

ディアの源だったのか。

会場への否定か何らかの付加価値か。このような試みも今

日へとつながっていよう。

色彩形象とも上手いなあと思わせ、欲しくなるものが何点

もあった。

いたずら、茶目っ気、ユーモア、エスプリ、、、。

いずれにしても作品は、抜群の探求と発想そして美的セン

スのたまものであろう。

成功は即座に到達できるものではないことを思った。

ところでデュシャン展第二部は“デュシャンの向こうに日本

がみえる”だった。

迂闊な私は企画の意味を知らずに進み、普段絶対に接する

ことができない歴史的な利休の茶道具に見入った。

企画の意図は“ありきたりのものを見立てみる”を共通項と

して利休を観てもらうつもりだったようだ。

後でそれを知ったが、“利休は利休”、それで良いのではと思

った。

それにしても撮影を許可しているこの美術館の太っ腹につ

くづく感心させられる。

しかしそのことがSNSなど介して大きな宣伝効果を生んでい

るのは間違い無い。

多くの若い人をはじめ想像以上の来場者に驚いた。

最後に東京国立博物館にある洋画黎明の偉人黒田清輝の記

念館に入った。

習作と小品はみな良く、熱心な研究の足跡に接し感動した。

〈雲〉。雲が好きな自分にとって、黒田清輝がそれを描い

ていたのはとても嬉しい。みな研究の一環だったのだろう。

予定の会場を全て観た後みなと別れた。

無事であればまた来年だ。

再び銀座に出て、若い作家のモダンな抹茶茶碗はないかと、

黒田陶苑へ寄った。

目指したものは無かったが、二階で古屋和也展を観た。

信楽の若い作家さんは伝統を理解し工夫し、センス良く器

を作っていた。

気に入った花入れがあったので求めた。

去る日曜日の夕暮れの銀座。

日が暮れると“小さいが田舎の樹下美術館は気が効いていて

どこにも負けてない”と思った。

黒田陶苑で求めた花入れに、本日マユミの枝と椿の蕾を

入れて茶室に掛けてみた。とても良い。

長々となりました。

週末の上京、目黒区の庚申塔(庚申塔その6)と旧友との会食。

一昨日は雪山の一件などあったが石塔探訪は続いてい

る。

庚申塔をググると東京都は目黒区に彫像された石塔が

沢山あることが分かた。

昨日土曜日、二組の旧友夫婦と食事をするために上京

した際、先に目黒の庚申塔を見るべく午後は早めに出

かけた。

目黒区内には21カ所(約70基ほど)の庚申塔がある

という。

時間に余裕が無く、かつタクシーを利用するため互い

の距離が近そうな5カ所を選んで臨んだ。

山手線目黒駅下車、駅前でタクシーを呼び止めて、区

内に詳しい運転手さんの車を選んだ。

ある方が熱心に話を聴いてくれ、“それらしいものなら

見た事がある”と仰り、ナビをあやつりながら走ってく

れた。

地図で見るのと実際は大違い。一方通行や狭い路地、あ

まつさえ行き止まりがあり苦労もするが、“多分ここ”と

運転手さんが停車すると、目指す石塔があった。

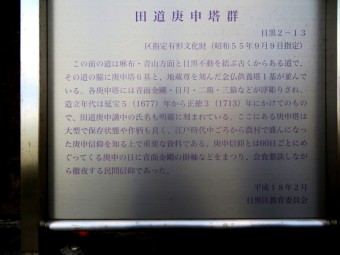

田道(でんどう)庚申塔群。

最も憧れていた場所へまず着いた。

くっきりと掘り出された仏像塔がずらり、感激だった。

瓦屋根の下で整然と立つ青面金剛の庚申塔は本尊の表情と

三猿、日月の文様も鮮やかで、鶏が見えるものもあった。

閑静な宅地に堂々の存在感。

真新しい花が塔ごとに添えてあり、私たちを待っていたか

の如くだった。

後方に今年3月に新調された青い幕が掛かっている。

新潟からお上りさんの夫婦二人、想像以上の素晴らしさに

傍目も気にせず喜んだ。

教育委員会が設置した説明プレート。平成18年2月とあっ

た。

経年の劣化も見えず鮮やかで、しっかり判読出来る。

ともするとこのようなものはは板に白ペンキで書かれ、た

ちまちボロボロとなり読めなくなる。しかるにアルミ板に

よる設えは手入れも良く非常に有益だった。

次が「さわら庚申」。運転手さんが「あそこでしょう」と

ハンドルを切って到着した。

↑交通量の多い場所に建つさわら庚申塔。

立派な屋根が付き、欄間などに木彫が施されている。

右の板碑型(文字だけの塔)をいれて三体が肩を寄せ合っ

ている。

↑中央が舟形、左が駒形と形状の分類が書かれていた。

右端は文字による道標であり、それぞれ港区方面、大田

区方面、五本木から先世田谷方面?に分けられ、詳しい

地名が標されているようだった。

お堂の欄間などに彫刻が見られ、三猿や獅子が見事だった。

こんな立派な庚申塔など他にあるのだろうか。

猿は神様の使いとして神性を帯びる一方、見ざる聞かざる

言わざるの3要素は、庚申の夜に天に昇って人の悪口を天

帝に告げ口しようとする身中の虫を制するものとして重要

な意味があったらしい(もう少ししらべてみます)。

三つ目は「天祖(てんそ)神社の庚申塔」

↑二体の庚申塔。右の塔は道標を兼ねており、九品仏(くほ

んぶつ)、世田谷、目黒不動への道が示されているという。

次第に食事会の集合時間が迫る中、まだ二つ残っている。

「宿山(しゅくやま)の庚申塔」に着いた。宿山はかって

のあざ名。

正面と両側面にそれぞれ一体ずつ猿が彫り出されている。

ここも片側が賑やかな通りに面していた。花は鉢植えだっ

た。

いよいよ最後、「五本木庚申塔群」となった。

路地のような道は、その昔鎌倉道と呼ばれた要路だったと

区の説明板に書かれていた。

最初と最後に群が付く立派な石塔の列を見ることが出来た。

庚申塔5基のほか地蔵尊と念仏塔が祀られている。

ここの石塔は建てられた場所に残っていることが想定され、

保存状態とともに貴重だと説明されていた。

さて

・見学した庚申塔の多くは青面金剛を本尊としていた。

・猿は金剛に匹敵するほど明瞭に掘り出されていた。

・鶏はあっても比較的平板で、よく見ないと見逃されそう

なものも多かった。

・多くの塔の頭部の左右に丸い日と半月が雲の紋様とと

もに彫られていた。

・金剛は合掌するほか、弓矢、宝剣、宝輪を手にしていた。

輪を左手に持っているものがあったが、それが何か分から

なかった(羂索:けんさく、でした)。

ところで学生時代に住んだ場所が目蒲線の大岡山で、山

手線を目黒で乗り換える。また叔母が住んでいたため大

変馴染み深かった。

本当に久し振りに降り立った目黒はすっかり様変わりして

いた.。ただ周辺の坂道だけが懐かしく映った。

何十年も経て、いま夢中の庚申塔がかくも多数あったとは。

落語「目黒のさんま」に登場するように、大都市江戸の麗し

い山村だった目黒。

庚申塔として歴然と残ったかっての庶民信仰の足跡は、

それを後世に伝え続けた住民の、先人に対する畏敬と

親しみを明瞭に現わすものだった。

当日それぞれの場所に供えられていた新鮮な花のなんと清

々しかったことか。

庚申塔の保存場所には掃除道具が備えられているのを度々

見た。

住民の方々が清掃を続けているのだろう。

区教育委員会による説明プレートも誠に有益だった。

区を上げて石塔を維持伝達しようとする熱意は、他所から

ら訪ねた私たちにもひしひしと伝わった。

案内して頂いた運転手さんも熱心に対応して下さった。

見聞しながら目黒区の庚申塔は今も生きていると思った。

目黒をお終いにすると、年一度三組の同級生夫婦が集う食

事会の時間となった。

昨年と同じ店が予約されていた。

ひと皿ずつの分量が少なくて私たちには嬉しい。

蒸しウニや海老が入ったパイ包み。

(近づいて大きく見えますが、実際は小ぶりでお腹に優し

い)近況、級友のこと、どういうわけか小保方さんの事、

実家の宗教、身体の具合などを話しあった。

年に一度の会食は名残惜しい。

場所を移してカクテルを賞味し、例によって年1度の葉巻

を味わった。

翌日曜日のことは後で書こうと思います。

庚申塔その5、ヒヤリとした雪の山道、光明真言。

今冬一番の冷えだったと思われる日。

三条市から折々来館されるご夫婦が午後お見えになっ

た。

舞子高原から山越えで十日町、松代経由で上越に出た

と仰った。

先般、私たちが魚沼行きで走った同じルートをこられた

ようだ。

途中の山越えは雪道で、怖い思いをして抜けて来たと

仰った。

スタッドレスタイヤにしたばかりで助かった、とも。

ご夫婦とご一緒の後、吉川区は尾神集落まで行き、源

地区などを回って帰るつもりで車を走らせた。

午後3時半近くの雨まじる中、道すがら庚申塔に出逢え

れば、晴れた機会に写真を撮ろうという目論見だった。

しかし目星を付けた場所に目指す石塔が無く、尾神集

落を右折し、村屋→国田を回って帰ることにした。

平場と違い、目指した場所は雪が積もっている。

集落に初冬の風情を見る余裕があった。

帰路、普通なら川谷、石谷、名木山、などと通過するはず

だった。

それがどうしたことか、いきなり大賀(おおが)への標識

が出てきた。

大賀?ここ出身の方と昔お合いしたことがあった、と思い

ながら進むと、名木山に出た。

名木山はこんなに近かったか?

何かおかしい、疑問がよぎったが石谷→川谷と現れる。

知っている方ならお分かりだと思うが、村屋の手前の直進

すべき三叉路を、下りに導かれて左折し、帰路ではなく山

に入って行く状況が生じていたのだった(後で分かったこ

とです)。

細い山道に入ってマイクロバスと出合う。おっかなびっく

りバックしてすれ違ったものの、かなり怖かった。それが

最後の対向車となった。

誰も来ない道が続く。ナビから集落らしきマークは消え、

道は一本だけになっている。何度か引き返そうとしたが、

自宅へのナビはそれと違う方向を示すようになった。

下るはずの道は上りが続き、いつしかかなり高い山道に入

り込んでいた。

スリップが怖くじわじわと極めてゆっくり走ったが、時折

後輪が振られる。

日は暮れ、見当が付かない雪の山中に一人取り残されたよ

うだ。

そろりそろりと走る道は盛んにくねって心細い。転落、遭難、

不安がよぎる。

ハンドルの手に力が入り、動悸が止まらない。

“南無大師遍照金剛 (なむだいしへんじょうこんごう)“

弘法大師空海への帰依が口をついた。

唱えは35年前父の葬儀で繰り返された文言だった。

“おん、あぼきゃ、べいろしゃのう、まかぼだら、まに、は

んどま、じんばらはらばりたや、うん”

一人の車中、どうかしていると思ったが繰り返した。

これも父の時に覚えた光明真言で、何とか言えた。

間もなくナビが“8キロ先は雪のため通行止めです”と告げ、

画面を動かすとずっと遠くに柏崎市の集落が出る。

家とは真反対、尾神岳の西を迂回して高い峠道を走ってい

るらしい。

遅きに失したが引き返す決心がついた。

自分のわだちを辿りながら、おっかなびっくり下っていく。

雪の山中45分の迷走、ようやく巡り会った民家。窓明かり

が嬉しい。

振り返れば、

下りを見つけようとしながらどこまでも上ってしまう。

間違っていると思いながらナビに沿ってしまう。

引き返そうとしながら進む。

夜間新雪の山道を老人一人、危うく事故になりかねない状

況ではなかったのか。

午後お会いした三条の方たちも怖かったと仰った。

日が暮れていたのでこの度はそれ以上に危なかったかも知

れない。

私も昨日冬タイヤに替えたばかりだったのだが,,,。

“平地は雨、山沿いは雪”の予報とはこういうことだった。

齋藤尚明さんが仕事場展示室で作品展 孫のお土産、修学旅行。

一昨日ご自宅で催されている齋藤尚明さん(二代陶齋)

の作品展に伺った。

自宅といっても隣接する仕事場。そこに設えられている

展示室が会場だった。

最終日だが期間中随分賑わったとお聞きし嬉しかった。

白磁、青磁、色絵、唐津など多彩な作品がくまなく展示

されている。

先代がこしらえたその建物は非常に趣味の良い民芸風

な設えで、誠に良い具合に作品を引き立てている。

何度ここへ伺ったか数え切れない。いつも長話をして

気がつけば深夜になっていた。

麗しいこの場所での作品展は誠に良いアイディアだった。

色々迷ったすえ向こう正面の青磁面取り水指を選んだ。

折々の茶席を穏やかで澄んだ雰囲気にしてくれそうな頼

もしい作品だった。

ところで孫の一人が学業のことで上京し、お土産とて本日

マカロンが届いた。

クリスマス向けのパッケージだ。

Sちゃん、楽しく美味しいお菓子をありがとう。

どうかこれかれも一生懸命頑張って下さい。

そして過日は京都へ修学旅行に行った別の家の孫から八

ッ橋を頂戴した。

ここの家は次々と関西へ修学旅行へ旅立ち、決まって八

ッ橋が送られてくる。

1951年という大昔の中学時代、自分も修学旅行で京都へ

行った。

その折に八ッ橋を食べて大好物になった。今でもニッキ

の香りがするこの固い板の方を喜んでいる。

私ごとで恐縮だが、自分の修学旅行も関西で、京都の宿

で鑑賞した舞妓さんの祇園小唄の踊りと唄が忘れられな

い。三味線と唄に耳を済ませ穴が空くほど舞妓さんを見

た。

舞妓さんは髪飾りが印象的だったが、全体の装いは地味

だったような気がする。

宿は髙田旅館で、東本願寺のすぐそばだった。

当時はお米持参の修学旅行だった。

旅行のしおりには、法隆寺の要点として各塔頭の「卍崩

し組子入勾欄」を見ることなど、全くもって専門的な細

部が図入りで書かれていた。

レポートもこのような事を入れなければならず、とても

苦労した覚えがある。

中学生の修学旅行で舞妓さんを呼んだ事といい、新潟大

学教育学部附属髙田中学校という、長い名の学校は何事

もユニークだったと思う。

もうひとつ修学旅行といえば、お土産がある。

京都は清水焼が有名だと、前もって聴かされていた。

是非とも良い湯飲みを買って帰り、父を喜ばせたいと張

り切って土産屋に行った。

店にはあふれるほど器があったが、どれもこれも違う。

慣れ親しんだ齋藤三郎さんのような品は皆無だった(当然

ですが)。

それでも父に褒められたくて、なんとか一つ選んだ。

どんなものだったか忘れたが、遠くにお寺が描いてあった

のか。

帰宅すると父は笑い、自分で使ったような気がする。

ついつい長くなりました。

R君ありがとう、とても美味しく頂きました。

R君もどうか頑張って下さい。

若者たちには希望とともに試練が待っている。

課題に対する興味と集中心を願ってやまない。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月