今年の樹下美術館が始まった。

本日の開館に合わせたように日中晴れた日、今年の樹下美術館が始まった。

待ちかねた常連さんはじめ、鵜の浜温泉に泊まられた方達などをお迎えて今年のスタートとなりました。

12月までの期間、健やかな年でありますことを願ってやみません。

2019年3月14日、仕度整った日。

樹下美術館が80日の冬期休館を終えて、明日13年目の開館日を迎える。小規模な個人施設なので華やかなことは無理だが、今年は上越市立小林古径記念美術館のご協力を得て同館が収蔵する倉石隆の油彩を特別展「倉石隆 油彩&挿絵小品」としてご供覧出来る幸運に恵まれた。

もとより狭小なスペースのため、油彩は二ヶ月毎に三回展示替えを行い、計8点を架けることになった。公私の施設が協力し合い、互いの作品を活かすことは地域にとって意義深いことであり、古径記念美術館には感謝を禁じ得ない。機会に恵まれた折には、是非とも当館収蔵品の貸し出しに協力したい。

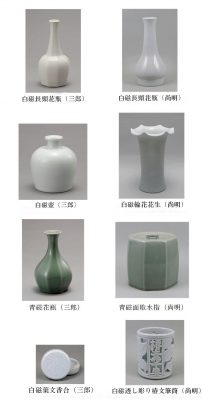

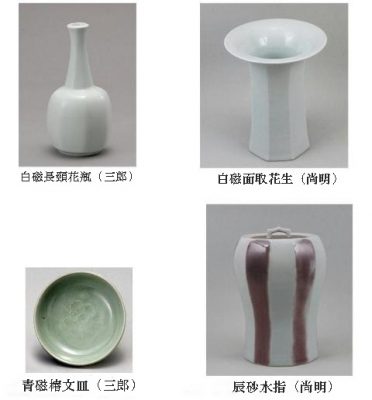

また今夏には二代陶齋、齋藤尚明氏のご協力で、約一ヶ月半の「陶齋親子展」が開催の運びとなった。白磁、青磁メインの涼やかな展示が期待される。

本日絵画および陶芸ホールは以下のように仕度が出来ました。

絵画ホールの「倉石隆の油彩&挿絵小品」。正面の三点が小林古径記念美術館収蔵作品。

絵画ホールの「倉石隆の油彩&挿絵小品」。正面の三点が小林古径記念美術館収蔵作品。

以下にその三点を大きくしました。

スペースの関係で肩を寄せ合うように架けさせて頂いてます。いずれも倉石隆の各年代を代表する力作。

スペースの関係で肩を寄せ合うように架けさせて頂いてます。いずれも倉石隆の各年代を代表する力作。

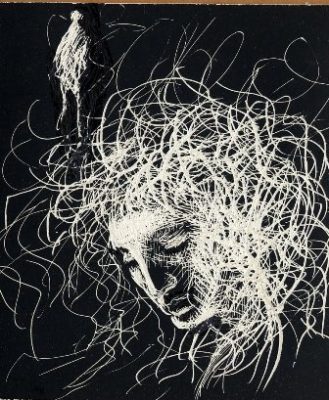

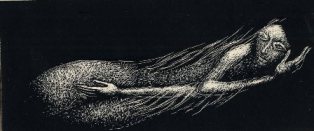

これらを囲むように同氏によるスクラッチボードの小さな挿絵原画6点を架けました。

陶芸ホールは「陶齋の辰砂」です。

陶芸ホールは「陶齋の辰砂」です。

入ってすぐ正面のケースに「辰砂掻き落とし牡丹文大皿」を展示しました。

幅37センチの大皿。昭和50年陶齋は二回目の登り窯を築きましたが、その時の初窯作品です、

正面のテーブルは暖かな色調の鎬(しのぎ)文水指と壺(むこう)。

正面のテーブルは暖かな色調の鎬(しのぎ)文水指と壺(むこう)。

ほの赤く、磨かれた形の水指。

ほの赤く、磨かれた形の水指。

樹下美術館収蔵の作品から辰砂を18作品、29ピースを展示しました。

以下は入館者様にお出しする予定の展示案内です。

三月になって続いた暖かかった陽気が一転、この数日非常に強い寒さが戻りました。昨日などは猛烈な風とともにみぞれが降りました。

本日夕刻はさすがに風が止み、きれいな夕焼け雲がみられ、明日は晴れる予報です。

今年も皆様には年末までお世話になりますが、どうか宜しくお願い申し上げます。

このように開館できますことを一同喜び、この先を励みたいと思います。

修理なったアプローチ、皆様を待つクリスマスローズ。

珍しいほど暖冬の休館を終え、15日に樹下美術館は今年の開館となります。

連日今年の予定などをお知らせしてきましたが、本日は駐車場のアプローチのことです。

昨年11月6日のノートで、以下の様に駐車場を通るアプローチの傷みが進んでいる事を記しました。

一、二カ所数カ所で始まった傷みは、連鎖反応を起こしたように飛び火をはじめました。

一、二カ所数カ所で始まった傷みは、連鎖反応を起こしたように飛び火をはじめました。

そこで今冬、左官の親方にお願いして修理を施してもらいました。親方は2007年の建設工事でお世話になった方で、去る3月初めから取りかかって頂き、美しく頑丈に仕上げてもらいました。

本日のアプローチ。竣工した時のようなさわやかさが蘇りました。

本日のアプローチ。竣工した時のようなさわやかさが蘇りました。

次は本日の午後の庭です。数日かけて分厚い落ち葉や雑草を大方片付けると、クリスマスローズがしゃんとして現れました。

辺りの広葉樹はまだ眠っているようですが、二十日もすればもう桜が咲き始めることでしょう。

15日金曜日開館、良い樹下美術館であればと願っています、どうか今年も宜しくお願い申し上げます。

あれから8年 何故か今懐かしいノンちゃん。

東北の大震災から8年経った日、終日寒い風雨に見舞われた。8年前の現地も時間とともに雪が降り始めていた。その日、夜間に南三陸町が津波によって壊滅、というニュースが流れた。そこは弟一家が住む町だった。

音信が無いまま数日経過し、弟の友人から四日経った日に無事の知らせを受けた。一家は山間に入った場所に住んでいたため難を逃れ、子どもたちが通っていた学校は高台にあったので無事だったという。

安否は友人のネットワーク、および衛星携帯電話、Twitter、Google Person Finderなどメディアを経由して確認された。この間、一家は被災された家族の世話などに忙殺されていたといい、繋がった電話所の元気な声に胸をなで下ろした。高台の校舎から、波に呑まれていく町を見ていた生徒が気を失って倒れた、という姪の話はとてもショッキングだった。被災地は弟、子供、義弟などの家族が住んでいて暗澹たる思いだった。

ところで原発被災者とそのふる里の現状も辛い。今夜、新たな公共施設など現地のシンボリックな場所をきれいに拾って映し、それで良しとしたテレビ局があった。しかしいまだ多くの人が不安定な身分のまま、解決されないストレスを抱えて転々とせざるを得ない状況がある。

この現実に対して、交通事故に比べれば、原発災害は死亡が少なく些細という言説が見られ、本当に悲しくなる。

仮に一家に一台原子力炊飯器などがあり、それが事故を起こしたのなら、無理してでも交通事故と比較すればいい。交通事故は深刻だが、それによって何の非も無い10数万人の地域住民が、一夜にして転校、転職、転院、離郷を強いられることが普通に起こるだろうか。未経験、異質の大事態に対して、奇妙な比喩を持ち出し、二分して切り捨てようとする。苦しむ同胞に対する何という冷酷さ。かってない無謀な論調は、二分法が基礎であるコンピュータが社会にもたらした悪しき水脈の現れなのか、本当に情けなくて悲しい。

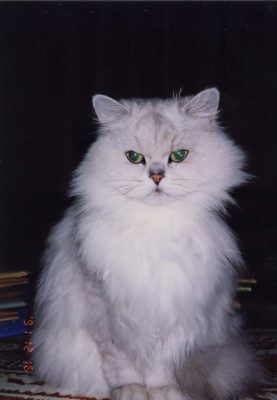

話変わって亡き仙台の妹は、30年ほど前、当地でノンちゃんというペルシャ猫を飼っていた。

ある日、旅行に行くので預かってといって猫が家に来た。気が強く、人を寄せ付けないといわれていたノンちゃんは当然私に懐かない。触ろうとするとフゥーッ!と爪を立て、近づくこともままならなかった。

折角の美形が台無しだった。

何とかしてみたいと思い、毎日の食事時間ごと、容器をわずかずつ自分に近づけ、寝転がりながら「ノンちゃん、ノンちゃん」と精一杯優しく呼んでみた。何日かすると、私のすぐそばで食べるようになり、ある日そっと触った。触る場所によっては厭がる素振りもあったが、そのうち頭や背中などを撫でると喉を鳴らすまでになった。

一週間はかかったか、ついに膝に乗るようになった。帰ってきた妹が見て、エッと言って絶句した。

一週間はかかったか、ついに膝に乗るようになった。帰ってきた妹が見て、エッと言って絶句した。

あまり厳しくしないでね、と妹に告げ、以来仲良く暮らした。

ちなみにノンちゃんはある女優さんの所から姉を経て妹の許へ来たということでした。

早春の大潟水と森公園 夕刻に旧潟町村小学校分校同級会。

上越市髙田で12度になろうという暖かな土曜日、午前の仕事の後大潟水と森公園を歩いた。

お目当ては数日前の地域の新聞に載ったミズバショウを見ることだった。数本の花が遠慮がちに開花しいるだけで、多くはまだ苞を閉じていた。

場所は小高い森に囲まれている場所は清水が湧いている。水は冷たそうだが、澄んだ色合いが気持ちが良かった。

公園の後、ホームセンターで買い物を少々。その後美術館で芝生に施肥。施肥はあと三分の一でこの度の終了の予定。次回は桜が咲くころにしてみたい。

午後6時から地元鵜の浜温泉で、小学1~3年生まで通った旧潟町村小学校分校の同級会に参加。

昭和24年、分校における小学二年生時の写真。

一学年一クラスで、数えてみると61人がいた。

後ろの校舎は立派でこれが分校とはピンと来ない。

実は私たちの旧潟町村には戦前小学校が二つあった。戦後、それが一つに合併され、もう一つは新生中学校の校舎になった。当然小学校に全生徒は入れない。そこで三学年しかない中学校の余った教室が分校として用いられた。分校へ3年間通うと4年生から本校へ通うわけだが、そのため分校とはいえ、立派な校舎(中学校)で写真を撮っている。

この変則は本校が分校の3クラスを吸収できるまでかなりの間、続いていたと思う。

さて本日の集まりは地元民ばかりが10人。みな認知症もなく、アクは抜け切って、ミズバショウが咲いていた清水のように澄んでいる。何の利害もなければただただ安心で、親戚でもなし、独特の気楽さを覚える。

出席している一人の男の話が出た。彼は母親に大変可愛がられ、入学式はおろか6年生まで遠足に母が付いてきたという。皆にはやされたが、私は初耳であり、貧しかった時代にそんな同級生がいたことにとても驚いた。立派な仕事を営む明るい人柄の同級生の話だった。

女子は、えこひいきをする担任がいて、いやだったと話した。自分のことで精一杯だった私は、いずれの話も全く知らなかった。

あっという間の二時間を終えてあっさり解散。この先も続けるか、話題になったが、参加者が8人になったら考えようという事になった模様。

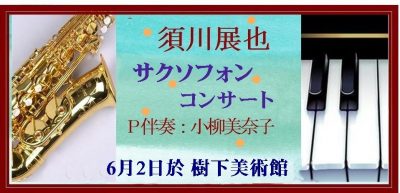

6月2日、須川展也 サクスフォンコンサートのお知らせ。

本年6月2日(日曜日)に樹下美術館で催されます「須川展也 サクスフォンコンサート」のお知らせです。

樹下美術館陶芸ホールで14時開場、14時30分開演。

入場料大人お一人3000円、中高生は1500円です。

定員50名様を予定しています。

お申し込みは樹下美術館窓口、またお電話で樹下美術館025-530-4155へ

(受付開始は開館の3月15日からとなりますのでどうか宜しくお願い致します)

以下はお二人のプロフィールです。輝かしい音楽歴からかいつまみました。

●サクソフォン・須川展也:日本が世界に誇るサクソフォン奏者。

ハイレベルな演奏とオリジナルレパートリーが世界で熱狂的な支持を集めている。東京藝術大学卒業。第51回日本音楽コンクールなど主要コンクール最高位受賞。NHK連続テレビ小説「さくら」のテーマ演奏はじめメディア関与も多い。また坂本龍一、チック・コリアなど意欲的な作品委嘱を実現。内外の主要なオーケストラと多数の共演があり、表情豊かな演奏は他の追従を許さない。東京藝術大学招聘教授ほか多くの指導的役割にも応えて活躍。

●ピアノ(クラビノーバ)伴奏・小柳美奈子:上越市出身、東京藝術大学卒業のアンサンブル・ピアニスト。

伴奏者として感受性に優れ、しなやかな演奏によって豊かなアンサンブルを創造する。20カ国におよぶ海外演奏、ほか数多くのリサイタル、レコーディングで高い評価を得ている。須川展也、ドルヴェール・クヮルテットの準ソリストとしてのキャリアも長く多くの録音に参加。安川加寿子、梅谷進、秦はるひ、今井正代、長谷川玲子、本村久子の各氏に師事。

聴く者の感性のすみずみに響く魔法のようなお二人の演奏。緑美しい季節のコンサートが楽しみです。

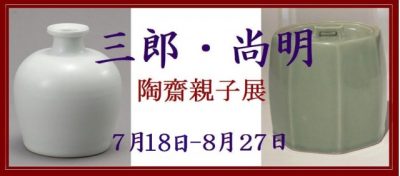

今夏の陶芸特別展は「三郎・尚明 陶齋親子展」

今年7月18日(木曜日)~8月27日(火曜日)は陶芸特別展で、齋藤三郎と齋藤尚明の陶齋親子展を開催致します。

※開始日が一週間早まり7月18日になりました。絵画の搬出搬入と重なるため、変更いたしました。

樹下美術館初めての親子展は白磁をメインに青磁をを交えて展示致します。

先代陶齋(齋藤三郎)は絵付けの人のイメージがありますが、白磁と青磁にも優れた作品を残されました。さらに尚明氏(二代陶齋)は長年それらと熱心に取り組まれています。鉄釉の高温還元焼成は決して容易な技ではありません。どうか親子ともどもの懸命かつ爽やかな作品をご高覧下さい。

以下は展示予定の一部です。お二人併せて25~30点ほどになろうと考えています。

夏の陶芸ホールは、きっと涼やかな眺めになることでしょう。

親子お二人の作品を二つ一緒に並べるケースも用意する予定です。

髙田公園、春の庚申塔(庚申塔その18)、根上がり松。

今冬あこがれていた髙田公園内の庚申塔を見たのは1月下旬だった。

小林古径美術館の宮崎館長にお聞きしたその石塔は、意外にも良い場所にあった。新雪があった日で、場所を聞いた髙田育ちの妻が果敢に先導した。

雪の日の庚申塚(塔)参り。池にかかった橋を渡った後小高い場所へと向かう。

雪の日の庚申塚(塔)参り。池にかかった橋を渡った後小高い場所へと向かう。

それから一ヶ月少々の本日、所用で通りがかり気になって寄ってみた。公園は雪も消え、春陽のもと大勢の人が思い思いに憩っていた。

蓮弁風の台座、三猿。合掌する青面金剛は残りの4臂で弓矢、斧、剣を握っている。

蓮弁風の台座、三猿。合掌する青面金剛は残りの4臂で弓矢、斧、剣を握っている。

上方左右に日月紋様が彫り出され、なかなかの格調。

たまたま下を二人の女性が通りかかり、上がってこられた。これは何ですか、と訊かれ、簡単にお話すると、知らなかった、面白いですね、と仰った。

ところで、むかし猿の檻があった場所の背後に築山がある。通ると、かなり見事な根上がり松が見えたので近づいてみた。

根上がり松は土が自然に流出して根が現れるものと、庭園で意図的に土を盛って育て、順次土を除きながら仕立てる二通りがある。

果たしてこの松はどちらだろう。山のテッペンにあり、かなり傾斜が急なので自然に現れた印象を受けた。幹が微妙に反り、バランスを取っているようも見える。

本日公園の帰りに、芝生の肥料を50キロも買い美術館の庭に撒いた。例年晩秋に行っていたのを、今年は春先に試みている。まだ半分ほど撒いたところだが、今年は回数を増やし、よりきれいな芝生になるよう関わってみたい。

今年の絵画展示は「倉石隆 油彩と挿絵小品」。

2019年の絵画展示「倉石隆 油彩&挿絵小品」のご紹介です。

油彩は上越市立小林古径記念美術館のご協力によって、同館が収蔵する倉石隆の貴重な作品の展示が実現しました。

展示期間:3月15日~9月10日。

展示期間:3月15日~9月10日。

この間数点の油彩を二ヶ月毎に入れ替えます。

1回目の期間は3月15日~5月14日。

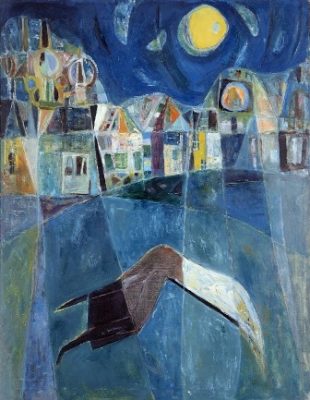

小林古径記念美術館の「月の光」「粉雪が舞う」「人間の風景」の三点を絵画ホール中央に、その左右に樹下美術館収蔵の挿絵原画作品を展示します。

以下は第1回目の油彩三点です。

「月の光」 115,0×90,9㎝ 1950年

「月の光」 115,0×90,9㎝ 1950年

©上越市立小林古径記念美術館

「粉雪が舞う」 146,5×98,6㎝(縦×横) 1985年

「粉雪が舞う」 146,5×98,6㎝(縦×横) 1985年

©上越市立小林古径記念美術館

「人間の風景」 162,1×130,3㎝ 1988年

「人間の風景」 162,1×130,3㎝ 1988年

©上越市立小林古径記念美術館

倉石隆(1916年ー1998年 上越市本町生まれ)は1943年に自由美術協会に入会、1964年に主体美術協会の設立に参加し生涯その会員でした。

この度の油彩3点は自由美術協会時代の「月の光」および主体美術時代の「粉雪が舞う」、そして1987年に脳梗塞で倒れた後左手で描いた「人間の風景」で、主要な時代を代表する作風がご覧になれます。

次は樹下美術館の収蔵品から、かって新潟日報新聞に連載された文芸欄「コント」に添えられた倉石隆の挿絵原画です。展示予定の6点から一部を掲載しました。今後9月10日まで3回に分けて、各6,7点ずつの展示を予定しています。

いずれもスクラッチボードに刻まれ、長辺が最大で10㎝の小さな作品です。

込められたこまやかな感情や表情、あるいはファンタジーをお楽しみ下さい。

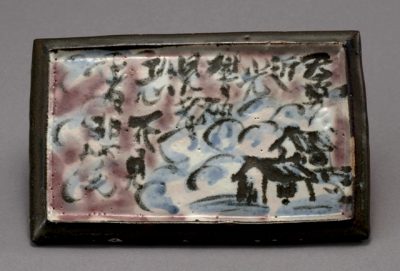

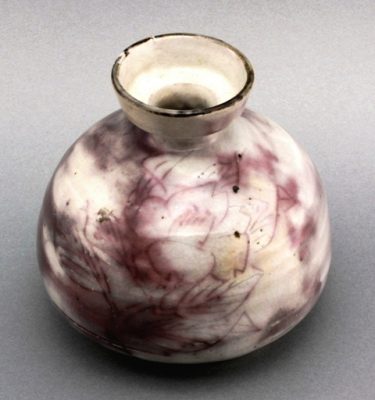

今年の陶芸展示は「陶齋の辰砂(しんしゃ)」。

今年の陶芸「陶齋の辰砂」のご紹介です。

辰砂は銅を主原料にした釉薬(うわぐすり)で赤色系の発色をします。但し焼く温度や窯の酸素の管理で容易に黒色や緑色に変化し、あるいは飛んで行ってしまうなど、大変難しい技法といわれています。

一般的に濃厚な色として用いられていますが、陶齋の辰砂はやや淡く、時には濃淡があり、穏やかな表情をしています。

辰砂に限った展示は今回が初めてで、作品数が足りるようになりましたので、今年は常設展示として取り上げました。

以下その一部をご紹介致します。

辰砂陶板額(しんしゃとうばんがく)。亡き父が残しました。

辰砂陶板額(しんしゃとうばんがく)。亡き父が残しました。

雲が湧く空に詩文が書かれていますが、いまだに読めません。

辰砂彫椿文花瓶(しんしゃほりぼたんもんつぼ)。

辰砂彫椿文花瓶(しんしゃほりぼたんもんつぼ)。

妹の形見です。

辰砂窓絵椿文壺(しんしゃまどえつばきもんつぼ)。

辰砂窓絵椿文壺(しんしゃまどえつばきもんつぼ)。

美術館に来て三年目ほど。思い切った窓にゆったりと雪椿です。

地模様にも力がこもった大らかな作品です。

明るく上がった辰砂の水指。左が牡丹文で、右は山帰来(さんきらい:さるとりいばら)文です。

明るく上がった辰砂の水指。左が牡丹文で、右は山帰来(さんきらい:さるとりいばら)文です。

明るくおっとりした形が親しめます。

食器などを含め20点の合計30ピースの展示を予定しています、どうかお楽しみください。

陶齋(齋藤三郎)は髙田開窯の当初、辰砂は難しいと漏らしていたといいます。そのため当時のお弟子だった志賀茂重氏を京都の河合寛次郎の許へ派遣し、研究の緒に就きました。志賀氏の旅費、滞在費は棟方志功の支援を頼んだと聞きました。

1958年(昭和33年)の小野喬選手を囲む写真 上越市の体操。

小生の地元、上越市大潟区九戸浜に来年3月開場を目指して上越市体操アリーナ(仮称)の建設が進行しています。

国内最高レベルの規模を有し、来る五輪ではドイツチームの事前合宿の練習場になる予定です。

大潟区は体操競技が盛んで、中学校体操部は着実な歴史を刻み、上越市大潟体操アリーナを練習拠点に活動する体操クラブが充実。レインボージムナスティックス大潟は周辺から多くの人を集めるようになりました。

ところでわが家にオリンピックで活躍した体操の小野喬選手を囲む写真があります。

小野選手は1956年メルボルンオリンピックの鉄棒競技で、初めて日本人として金メダリストとなり、次のローマオリンピックでは初の団体総合優勝に貢献しました。

1964年の東京オリンピックは日本選手団主将として選手宣誓を務め、オリンピック選手として4大会連続で代表に選ばれました。そして全ての大会でメダルを獲得、4大会連続メダルは男子として日本人最多の記録として残っています。

さてその写真です。

1958年(昭和33年)10月8日、大潟町中学校の体育館が新装なり、お披露目に新潟大学髙田分校の選手とともに小野喬選手と後輩2選手が招待演技をしました。

選手招待時、旧大潟町「池之端」に於ける記念写真。

中央に品川監督と小野選手、同日ともに演技した慶応大学体操部の2選手が写る。

前列右から二番目に元県議会議長、当時町長の藤縄清二氏、左から二番目に父。

小野選手と同窓の父は、選手招待の一助になれたことを喜んでいました。

体育館の新装と小野選手一行の模範演技を機に、地域は指導者にも恵まれ、その後体操が盛んになりました。またそれ以前から上越地方の男子体操で高田高校、女子は直江津中学校、直江津高校による目覚ましい活躍があり、広くその基礎が築かれていました。

平成20年の上越市大潟体操アリーナを経て、来年3月の上越市体操アリーナの完成へ。

上越市が体操の盛んな町として、今後五輪におけるドイツとの交流ほか体操界への寄与。さらにトレーニングおよび健康づくりへと、有益な場所となることを心から願っています。

関係者の長年のご努力に敬意を表し、来る施設の発展を祈っています。

辺りに早春の兆し。

気温は10度を維持し晴れ間の午後、柿崎海岸へ行った。帰路は大潟水と森公園の一角を歩いた。マフラーは車中に置いた。

大潟水と森公園。

枯れ葦のグラデーションが優しい。水上回廊の修理で入れない場所があった。

ミズバショウが膨らんできているので、花の見頃には通れるようになるのではないだろうか。

この後も数日晴れるらしい。これで済めばこんなに楽な冬はない。樹下美術館も開館に向けて慌ただしくなってきた。お知らせなどはもう少々お待ち下さい。

今春は本を沢山購入し、半分ほど入れ替えをする予定です。

春待つ樹下美術館

当地の本日は概ね晴れて少し気温も上がった。

向こう一週間のお天気は4勝2負1分けのイメージで、今どき有り難い予報になっている。

すでに2月は下旬、樹下美術館は開館まで22日と迫り、やはり早い。

あれもこれもと今年の予定を考えたものの、どれだけ実現できるか。とにかく開館までの残りを一生懸命頑張り、気分も新た今年の開館を迎えたい。

以下は本日の樹下美術館です。

雪は大方消え、所どころ気の早いクリスマスローズーが開花していました。

今夕ある集まりがあり、良い時間を過ごしてきた。

奈良国立博物館仏教美術資料研究センターは我が上越市の大先輩による設計だった。

前回2月18日の記事の最期に旧奈良県物産陳列所、現奈良国立博物館仏教美術資料研究センターを載せました。

ウィキペディアに関野貞(せきのただし)の設計と出ています。

帰ってから妻が関野貞を調べて、この方髙田の人だ、と言ったのです。確かに越後国中頸城郡高田町(現上越市)と記されていました。

髙田藩士の子息で「慶応3年12月15日(1868年1月9日) – 昭和10年(1935年)7月29日[1])は、日本の建築史学者、東大教授。文化財の保存に努めたことで知られる」とありました。

窓が特に印象的だった建物は明治35年(1902)に年に竣工。後に国指定重要文化財になっている。

窓が特に印象的だった建物は明治35年(1902)に年に竣工。後に国指定重要文化財になっている。

写真では分かりませんが、両翼を広げるようなデザインは、氏の卒業論文である宇治平等院、鳳凰堂のイメージだということでした。

その以前に建てられた奈良国立博物館が洋風のため不評を買い、関野氏によってこのような形になった経緯があるようです。和を知り尽くした上で、それだけに留まらずイスラムの意匠へも広げた、若き日の心意気を感じます。

東京大学を卒業後辰野金吾および伊東忠太氏の指導を受け奈良県技師となった関野貞。奈良の古建築の調査研究と取り組み、1889年には平城宮址発見という偉業を達成されていました。

後に朝鮮半島を中心に、東アジアの史跡調査と文化財保護に尽力、フランス学士院の賞を受けておられます。

このような事を知り、私の不明を恥じている次第です。

訪れた当日は公開日ではありませんでしたが、興福寺から東大寺へ向かう通りで降り、外観の一部を眺めて、写真を撮りました。

師である辰野金吾の設計になる奈良ホテルが近くにあり、建築物を通して結ばれている師弟の絆を思っています。

●近代文化遺産見学案内所のホームページの以下に大変詳しい写真がありました。

https://bunkaisan.exblog.jp/16960158/

想像以上のダイナミックさに驚かされます。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その4(庚申塔その18)奈良。

去る2月9日に上越妙高を発って出かけた京都、奈良行を三回に亘って記載させて頂いた。

疾風のごとく回った京都では曲がりなりにも社寺を訪ね、窓を眺め、二つの庚申堂を訪ねた。

2月11日、最終日の奈良は予め訪問先のメモをホテルのフロントに渡し、観光タクシーさんに予約してもらった。

9時出発の当日、最初は昨夜の奈良町庚申堂へ。前夜暗がりで見た屋上のお猿さんを確認して撮るためだった。

空を見ていた猿は二匹の小猿を抱いていた。てっぺんの三猿が可愛い。

貴重な仏を訪ねる前にお猿さん、運転手さんが笑っていた。

私よりも少々若そうなその方は生粋の奈良っ子。腕白時代は東大寺や興福寺の境内を遊び場とし、大抵の池で釣りをしたという。

才媛を奥さんに、どこか火野正平に似た雰囲気。訪問先の寺院と時代の裏表を知り尽くしている風にお見受けし、終始楽しませて頂いた。

興福寺へ。

東金堂で薬師如来と脇侍の日光月光の菩薩を拝観。菩薩のモダンな表情が印象的だった。

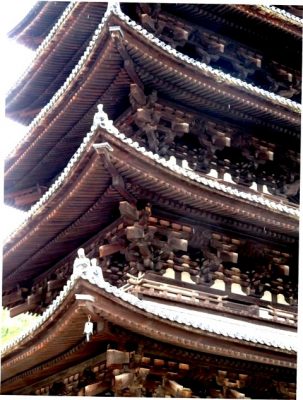

近くで見る五重塔。

遠目の優美さと違い、軒先まで吹き出すように組まれている斗栱(ときょう)が凄まじい。内陣に穏やかな釈迦三尊が安置されているという。

幾度となく焼失復興を繰り返し昨年再建なった中金堂へ、妻と運転手さんが歩く。堂内に本尊と釈迦如来、薬上と薬王の両菩薩が脇侍し、さらに四天王が固めている。元々は藤原鎌足が蘇我入鹿の打倒を祈念して安置したという如来。厳しい表情をしている。

興福寺は藤原氏の絶大な権勢をそのまま表すものというが、運転手さんは説明で藤原不比等を何度も口にした。どこか江戸っ子のような氏は「不死人」と発音しているように聞こえた。

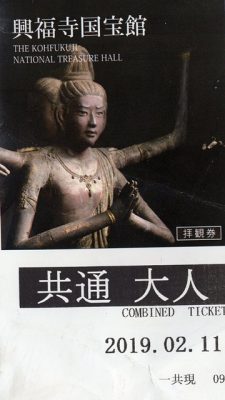

国宝館の入場券。

圧倒的な千手観音菩薩に迎えられ、遠い存在だった阿修羅、沙羯羅(さから)、須菩提(しゅぼだい)の前に立てた。

眉が感情を目は意思を、唇が両方のバランスを取っている。ある意味みな私などよりも遙かに生き生きとしていて、話し掛けたい衝動に駆られる。技法といい、古代の人はかく微妙な像を良くも造ったものだ、とため息が出る。

東大寺へ向かった。

私たちの予定にゆとりがあったのか、間もなくお水取りという二月堂を丁寧に案内してもらった。

当日の松明となる竹が用意されていて、緊張感が漂っている。

竹は根を付けてバランスにするという。

大仏殿へ。これでも創建の三分の二という。いったい材の切り出し、運搬、削り、、、クレーンも無い時代、どのような足場を組み、如何なる滑車やロープを用いたものか。

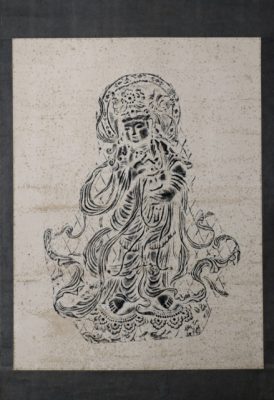

大仏殿前の八角灯篭のうち、銅鈸子(どうばっし)の音聲菩薩(おんじょうぼさつ)。

齋藤三郎さんから頂いたらしい樹下美術館が収蔵する拓本の掛け軸。

大変丁寧に採られていて、こちらの方がすっきり美しく見える。

秋篠寺へ。

本堂。お目当ての芸妓天は力みが無く、恥じらいとも取れる表情が見えて親しみを覚える。

一時は大ブームとなりにぎわったという。

一面苔むす庭が美しい。随所に万両が赤い実をつけている。苔が欠けている所は万両が採られた跡だと、運転手さんが嘆いた。

続いて初めて伺う唐招提寺へ。

鑑真和上の命がけの渡来の物語は今日も心を打つ。

境内を和上の墓所へと向かう。簡素な泥煉瓦の塀が何故か懐かしい。

霊廟には中国の要人も訪れていて、日中の長い絆に触れることになる。想像以上に広い伽藍を歩いていると、天平の修行僧たちの明るい歓声が聞こてくるような気持ちがよぎる。

続いて最期の訪問場所、薬師寺へ。

昭和56年再興の西塔。

伽藍はただ美しいとしか言いようがなく、冬であることを忘れた。

休憩所に薬師如来の台座のレプリカが展示されていた(人物はレプリカではありません)。

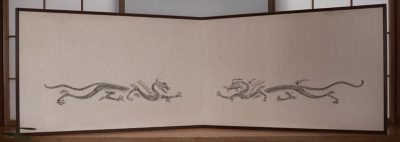

裏側に回ると力神の下に白虎と青龍が浮き彫りされている。

この彫刻を拓本に採った風炉先屏風が樹下美術館にこれまたある。

長く実物を見たいと思っていたが、この度レプリカで見ることが出来た(金堂のこの二面は裏側にあるため上手く観察出来ない)。

昭和50年代後半だったか、新潟三越で薬師寺展があった。その時売り出されていた風炉先屏風(ふろさきびょうぶ)。売り上げは多分薬師寺復興に資されたはず。今まで自信がなかったが、ようやくこの目で台座を確認し、晴れて説明できるようになった。

最期に北のはずれ、通りに面した所で何本もの梅を見た。

この度の旅行で最も良い開花に出合った。

午後3時半ころに近鉄奈良駅でタクシーさんとお別れした。何事においても含蓄ある話をされる方で、とても楽しませて頂いた。

近鉄特急で京都駅へ。中学時代の修学旅行以来3度目の奈良行きが終わった。

到着した京都で1時間近く時間があり、駅ビルを楽しんだ。

昨年の九州旅行で初めて見てすっかり好きになった駅ビル。

前は西の高い所へ行き、このたびは東側へと上ってみた。

京都に続き、ようやく奈良を終了しました。わずか二泊三日の旅行でしたが、長々と連ねて恐縮しています。

このたび奈良では色々考えさせられましたが、薬師信仰の厚さから、病が如何に恐れられていたかを思いしらされました。

帰り来て遠き仏をおぼゆれば み影にそひし薬師白梅

また当時庶民はこの壮大な寺仏を参詣し拝観できたのでしょうか、と興福寺で運転手さんに尋ねてみた。

「とんでもない。不比等の権勢」と返された。

およそ文化は時間を掛けて上から下へと流れて広がる。

では今日我々は上にどんな文化を戴いているのだろう。

後からでないと分からないものなら、今見えないのも事実のうちか。

それとも超情報化時代、今見えなければ本当に何もないのか。

翌日追加:興福寺から東大寺への道すがら、変わった窓の建物がありました。

旧奈良県物産陳列所(奈良国立博物館仏教美術資料研究センター)。

明治後期、関野貞による設計で、国の重要文化財にも指定されているということです。斗栱を用い、瓦を葺き、蛙股(かえるまた)や高欄などの和の様式にイスラム風の窓をあしらうなど、大変凝った建物でした。

ここのことは予め調べていましたが、京都の本願寺伝導院の窓とともに目の当たりに出来て幸運な事でした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 貴重な人 窓辺のラベンダー。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月