夏のゴルフで1,5リットルの水分補給 年と共にシンプルな食事。

本日午前7:25スタートでゴルフをした。

場所は車ですぐの米山水源ゴルフ場。スタート時間が早いため涼しく、10時過ぎには半分回ってしまった。

美術館の庭を手伝ってくれる男性スタッフと二人のラウンド。まだ上手くなりたいので熱心に回った。

最高気温が35度近くはあった日、結局水やスポーツドリンクを1,5リットル飲み、それでも足りないと感じた。

時折吹く風が額を冷やし、本当に気持ち良かった。

さて突然何か言い出して妻を困らせるが、数日前「夕食のご飯は玄米、おかずはメザシと野菜炒めにして」とお願いした。

昨日からそのようになり、今夕2日目の食卓は以下のようだった。

私の昼間の食事は朝昼兼用でヨーグルトと果物にビスケット数枚を食べるだけ。

その分夕食はかなりヘビーになっていた。ほかに、夏場、果物を頂くことが増えているので、どこかで調節しなければと思っていたのを実行させてもらった。

年取るに従い、食事は増えるよりも、減ることで体が喜ぶのを自覚する。

何時まで続くか分からないこの食事は、まだ減らすことはあっても増やすことは無いように思われる。

そしてこの食事を食べられる事に感謝して行きたい。

本日ふと気がついた。

目刺し、野菜炒め、漬け物、味噌汁、、、これは学生時代、食堂や家で毎日のように食べた献立ではないのか、と。

器官の能力が低下する老人の体は、多すぎる種類と量の食事処理は明らかに限界を生じる。

そもそも我々の体は、なんでも受け付けるほど強靱ではない。

今後の健康維持には、残存機能を長続きさせること、その一点に絞られる。

浮いた能力で、出来れば続けなければならない仕事や、趣味を維持できれば、と願っているところです。

鵜の池のキアゲハとチョウトンボ 盆花と盆下駄。

数日の暑さ続きに比べやや涼しかった盆の入りの本日、当家の墓と隣にある小山作之助の墓を参った。

先祖の霊を迎えるお盆。

やって来る霊は明治や江戸時代くらいからか、平安時代あるいは奈良時代、いっそ縄文時代からの先祖からだろうか、と子供のような事を考えた。

いずれにしても、広い西念寺の墓地は霊でいっぱいになるのであろう。

日中チョウトンボがいればと、鵜の池に出かけた。県立大潟水と森公園の対岸、大潟区長崎新田側だ。

湖畔の船着き場跡。右側の道を池に沿って行く。

湖畔の船着き場跡。右側の道を池に沿って行く。

ずっと向こうに池が広がっている。

ここに菱を採ったり牛馬の餌となる草を刈るための舟を繋いだらしい。

かって盆花は当地の市に出ていたり、農家の人が売り歩いたりした。

あるいは私は見た事がないが、盆下駄というものもあったらしい。

頸城区の下駄屋さんでは、お盆になると綺麗な下駄をこしらえ、リアカーで売り歩くことも行われていたという。

お盆が近づくころ旦那さんの家に行くと、床の間に上等が盆下駄がずらりと並び、とても良い漆の匂いがしていた、とお年寄りから最近聞いた。

以下は湖畔で見たチョウトンボです。

過日の長峰池よりも接近して撮れました。

「にごりえ」の「残飯」。

たびたび登場する書物「銀の匙」の明治時代の子供達は、遊びに学校に無心に明け暮れていた。

一方で凶作や差別、さらに借金に苦しむ農村の困難も少しは分かっているつもりだった。

「おしん」の辛酸は典型かもしれない。

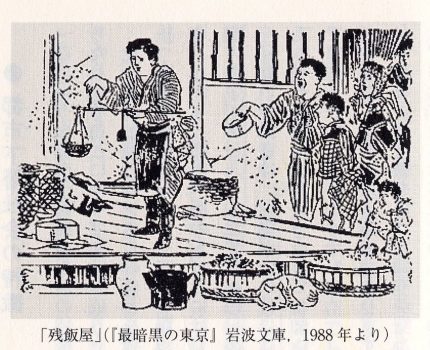

そして書物「生きずらい明治時代」には、都会の底辺事情も詳しかった。稼いだ日銭で布団を借り、残飯屋から残り物を買って食べる人々が居たことを知った。

このたび残飯屋について、偶々求めたDVDでありありとしたシーンが見られたので、とても驚いた。

松沢裕作著 岩波書店 2018年12月5日第3刷発行。

松沢裕作著 岩波書店 2018年12月5日第3刷発行。

「生きづらい明治社会」 不安と競争の時代の図版より。

以下DVD「にごりえ」のシーン。

立っている男は秤をを手に残飯を計量している。

立っている男は秤をを手に残飯を計量している。

座っている男は杓を扱っている。

秤に掛けられた残飯がすくい取られたり足されたりするたび、待っている人の一喜一憂が伝わる。

秤に掛けられた残飯がすくい取られたり足されたりするたび、待っている人の一喜一憂が伝わる。

女の子(ヒロインの幼少時代)の番が回ってくる。

女の子(ヒロインの幼少時代)の番が回ってくる。

帰りを急いだこの子はどぶ板の道で転び、泥に混じった残飯を泣きながら集める。

なけなしのお金を出して他人が残したものを食べる。

限界生活でも、食べられればなんとか生きて行ける。

だがそれも子供のころまでで、「にごりえ」では食べるだけでは生きて行けない人生が描かれる。

密かに運命に苦しむ色街一の美形、お力(淡島千景)は、かっての恋人により、最後は無理心中の犠牲になって終わる。

嬌声絶え間ない街の裏で行き詰まっていく生活、捨てられない業と自我、、、。

一葉作品は文語体で書かれている。

30年以上前に泉鏡花の「高野聖・歌行灯」とともに、円地ふみ子・田中澄江が訳した樋口一葉の函入り本を買った。

当初ちらりと見て、仕舞うばかりたったのを、このたび取り出した。

明治の古典3「樋口一葉 たけくらべ」「にごりえ」

明治の古典3「樋口一葉 たけくらべ」「にごりえ」

1982年9月16日 学研発行

一部の原文とともに解説が詳しい。

24才で亡くなった樋口一葉の凄さにただ驚嘆するばかり。

ところで私自身、残飯を食べたかもしれない経験が一つある。

満州からの引き揚げで、逃避行の列車を降りて山東半島の青東(親は「ちんたお」と言ってた)港に終結した。

外は水溜まりのテント生活の中、夕食時「めしあげー!」の大声でテントから人が出て食事をもらいに行った。

ある日、姉と私で入れ物を持って、男が運ぶ大きな桶からご飯や汁などを貰った。

なぜか楽しくなり、二人で「めしあげー!」と叫びながらテントに帰った。

あれはそれこそ、どこかの軍か病院、あるいは街中から出た残飯だったかもしれない、とこのたび思った。

申し分けありません、今度は「十三夜」の車夫のことを記してみます。

長峰池のチョウトンボ。

正午過ぎに、上越市髙田の最高気温が36,7度だったという。

その午後に吉川区の長峰池にトンボを観に行った。あわよくば、まっ赤なショウジョウトンボに出会えるかと期待したが、叶わなかった。

大潟水と森公園の鵜の池にもいないということであり、消えてしまったのだろうか。

今夏、諦めずに池を巡りたい。

本日は、水草に止まり、風に対して器用に羽根を動かしてバランスを取るチョウトンボを載せました。

黒を基調にメタリックのブルーが混じるチョウトンボ。

黒を基調にメタリックのブルーが混じるチョウトンボ。

さまざまに羽根を動かし、角度でブルーが変わり、撮っていて飽きない。

水辺とはいえ、火に囲まれているような暑さだった。

美術館で十分水を補給して出かけたので、倒れずに済んだ。

ところで美術館から高速道路が見える。例年今ごろは自家用車で混むのが分かるが、今年は普段とそう変わりなく見える。

コロナの「うーん」、二つの態度、スパコンなら何と答える、男性的?母性的?。

新型コロナウイルスの今後を占う夏休み、わけてもお盆に入る。

近時、「うーん」と唸らされる話が多い。

①「夫の三回忌で神奈川の家族が来る。帰った後、二週間は家に籠もります」と泣ききそうな表情で話をされたおばあさん。

②「うがい薬を下さい」と、切なそうに言った若い男性。

③「公園に月1回元気な高齢者が20人ほど集まり2,3曲歌も歌う。その場合マスクは必要ですか」というボランティアの責任者。

①は今更止められないということで、うーん、しかなかった。

②薬局から電話があり、品物が無いと言うことで決着した。

③「人数が多いので、念のためマスクをしては」と伝え、「後々の思い出にしましょう」と付け加えた。

強気と慎重。当初から新型コロナウイルスには二通りの態度がある。

強気の代表は政府であり、医療関係者はおしなべて後者になる。

後者については、「様子を見ることで手遅れになる」ことを避けようとする職業上の態度のため、良く理解出来る。

だが今まだ「様子をみる」ことを軸足とする政府が良く分からない。

最近になって、もしかしたら政府はスーパーコンピュータ「富岳」を駆使し、判断しているのか?とも考えるようになった。

自粛と緩和、検査と結果、年令、症度、地域性、季節要因、基礎疾患、体格、ウイルスの諸要素、業種、就業形態、地域性、対応と結果、経済諸指標、税収、予算、国外データ、そのほか考えられる全ての要素を富岳に掛け、コロナ対策の費用対効果を探っているのだろうか。

未経験な出来事が始まって半年余、毎秒100京を演算する富岳は、コロナについてどんな応答が可能なのだろう。

いずれにしても2,3週間すれば、現在の動静に対して最初の答えが出始める。

最近こんなことも考えた。

〝強気の人は男性的であろうとし、慎重な人は母性に立とうとする〟

と。

明治時代の「銀の匙」のこどもと家庭、同時代の貧困家庭の暮らし、今井正監督による樋口一葉の原作作品に見る暮らし。

昨年12月から繰り返し読んでいる「銀の匙」。

明治時代の幼少から青春へ、私小説風に書かれた一冊を興味深く何度も読んだ。

たびたびの小学館版「銀の匙」。

たびたびの小学館版「銀の匙」。

中勘助著 橋本武案内 2015年7月21日第5刷発行。

以下は人見知り激しいの主人公(私)が、小学校へ上がる前に友達になったお国さんを形容した部分です。

お国さんの櫛(くし)は赤く塗って菊の花の蒔絵がしてあった。緋と水色の縮緬(ちりめん)でこしらえた薬玉(くすだま)の簪(かんざし)ももっていた。お国さんはなんか新しいものを買ってもらうと自慢してみせておきながらよく見ようとすれば袂(たもと)へかくしたりして人を焦らせる。私はそんなものを見るたんびに自分が女に生まれなかったことをくやみ、また男はなぜ女みたいに綺麗にしないのだろうとおもった。

かくれんぼでは、あそこに一つ目小僧がいたと、脅かすお国さん。それに怯える主人公。

かと思えば月の夕刻、二の腕を見せ合いながら、互いの肌の美しさにうっとりする。

あるいはヒナ飾りでは、お国さんの家の立派なのに驚く主人公は、雛たちが生きていると思い、丁寧にお辞儀をして笑われるのである。

読む度に、このようにくったくない二人は、どんな家の子なのだろう、としばしば思った。

明確にどこのなになに、とは書かれず、男の子は上京した下級士族の子、お国さんはかなり上級の官吏の娘さんらしかった。

ところで初めて読了したころ、「生きづらい明治社会」という、意外なタイトルの本に出合った。

「生きづらい明治社会」 不安と競争の時代

「生きづらい明治社会」 不安と競争の時代

松沢裕作著 岩波書店 2018年12月5日第3刷発行。

江戸時代から明治時代へ、没落し困窮する下級武士たちのことは学校で習った。ほか明治といえば、おおかた文明開化、富国強兵、自由民権運動くらいしか浮かばない。

生きづらいとは、どんなことだろうと思いながら読んでみると、知らないことばかりだった。

明治は厳しい時代だったと書かれている。

教科書には長屋で喘ぐように暮らす人々の事は無かったと思う。

下層と言うべき貧困家庭では、その日稼いだわずかな現金で「損料屋」から布団や枕を借りて寝ていたという。

あるいは、食事に不自由すると、兵舎や学校から出る残飯を商う業者の量り売りを買って食べたとあった。

このような暮らしを余儀なくされたのは、日雇い労働者、人力車夫、廃品回収者、大道芸人、あるいは鍋釜修理、露天商い、傘や道具の修理などを生業にしていた人々だったらしい。

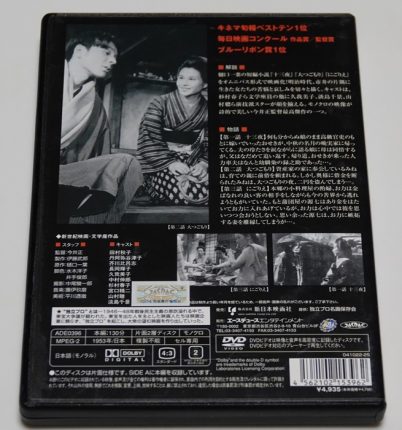

これらをまさかと思っていたところ、最近、今井正監督による樋口一葉原作「十三夜」「大つごもり」「にごりえ」の三部作が収められた「にごりえ」というDVDを求めた。

過日の月を見て、かってテレビで観た「十三夜」がとても良かったのを思い出して買った。

今井正 監督作品 樋口一葉原作「にごりえ」。1953年制作

今井正 監督作品 樋口一葉原作「にごりえ」。1953年制作

「十三夜」「大つごもり」「にごりえ」の順で三話が連続して収められている。

提供:独立プロ名画保存会、新日本映画社 2004年10月22日発売。

キネマ旬報1位、ブルーリボン賞1位、毎日映画コンクール作品賞/監督賞作品。

驚いた事に「にごりえ」には、ヒロインの子ども時代の回想で、残飯を買うシーンがあった。

また「十三夜」で、車夫であることを恥じる幼なじみとの場面があり、ああこれなのかと思った。

このようなことについて後ほど続きを記載したいと考えているところです。

ベン・シャーンで一部盛り上がっていました。

6月16日~7月29日まで新潟市美術館で開催された「ベン・シャーン展」。

貴重な展覧会は、診療を休んでもと考えたが、どうしても行けなかった。

幸い親しいT氏は2回もご覧になり、後日図録を下さり、素晴らしさをお聴きした。

7才でリトアニアから父とともに米国へ移民したシャーンの作品には、一種民族の香りがするヒューマニティあふれるのを感じた。

絵画とともに多くのポスター、イラストなどのグラフィックアートが載っている。目を引くのは多様な表情をした線で、鮮やかにモチーフの「らしさ」が簡潔かつ十分に描かれる。

人の何倍もトレーニングを積み、自在な表現を可能にしたにちがいない。

政治や社会の残酷な側面を告発し、一方街中や著名な人物、風景、静物に暖かな眼差しを送っている。色彩画にみられる美しく澄んだ色も素晴らしかった。

出品は丸沼芸術の森からということ、所有者の幸福を想い、社会への貢献に深く敬意を覚えた。

さて、小学校を卒業するころの1954年3月1日、北太平洋マーシャル群島で米国の水爆実験が行われた。いわゆる「ビキニ水爆実験」である。危険水域外でマグロ漁船が空から降る濃厚な放射性物質、死の灰を浴び、23人の乗組員は早くから被爆障害を発症した。

船は「第五福竜丸」。

懸命な治療の甲斐無く亡くなられたのは通信長・久保山愛吉さんだった。

入学したばかりの中学校でも第五福竜丸事件と久保山さんらの容態は、逐一話題になった。原爆よりはるかに強力な水爆というものが登場したこと。被爆すると間もなく食事が食べられなくなり、吐き気下痢を生じ、皮膚のただれが起こり、衰弱感とともに次第に髪の毛が抜け落ちる放射線障害の恐ろしさを知った。

帰国後、国を挙げての治療は困難を極め、逐一ニュースとなり、ご家族のことも報じられ、中学生になったばかりの私たちははらはらした。

久保山さんは半年後に亡くなり、伝えられる氏の言葉「原水爆の犠牲者は、わたしを最後にしてほしい」には大きな無念がこもっている。

第五福竜丸事件を書いた絵本「ここが家だ」

第五福竜丸事件を書いた絵本「ここが家だ」

絵:ベン・シャーン 構成・文アーサー・ビナード

文中から

「久保山さんのことを、わすれない」と

ひとびとは いった。

けれと わすれるのを じっと

まっている ひとたちもいる。

ひとびとは 原水爆を

なくそうと 動き出した。

けれど あたらしい 原水爆を

つくって いつかつかおうと

かんがえる ひとたちもいる。

実験は その後 千回も

2千回も くりかえされている。

話変わって、熱心な地域活動をされ、時折樹下美術館を訪ねて来られる方が、

昨年春、〝私はベン・シャーンが好きです。彼の展覧会で「ラッキー・ドラゴン(第五福竜丸)の作品を観てショックを受け、以来美術に興味を持ちました〟と仰った。

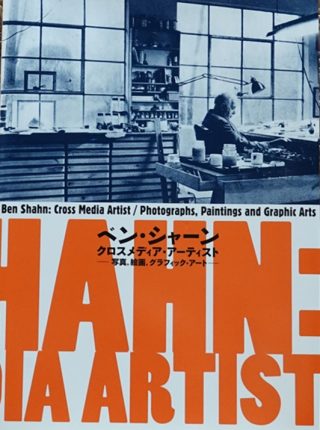

樹下美術館の図書にベン・シャーンは無く、今冬上掲の本と、以下の2011年12月~2013年7月まで全国4カ所を巡回した展覧会図録を購入した。

261ページの図録

261ページの図録

「ベンシャーン クロスメディア・アーティスト」

-写真、絵画、グラフィック・アート-

新鮮で明解、明晰なベン・シャーンは多くの芸術家に影響を与えました。

氏の絵は見やすく簡潔でとても親しめます。

上記三冊ともカフェの図書に置きたいところですが、コロナを恐れ、図書閲覧を中断していますので、とても残念です。

図書閲覧が危険とは、コロナウイルスの残酷な一面ですね。

本日は降ったり止んだり、気温も下がり梅雨に戻ったような一日でした。

そんな日にご来館された皆様、有り難うございました。

仕事休みの暑い午後、再び一人でハーフを回った。

本日日中の気温は上昇し、上越市髙田の最高気温は13:47に34,7度ということだった。

空さえ問題なければ、夏は暑ければ暑いほど外へ出たくなる性分。

本日午後は仕事休みなので、近くの米山水源ゴルフ場へ行き、1時15分ころからカートを使ってハーフを回った。

くれぐれも暑さに気を付けて、と言ってゴルフ場から500ミリリットルの冷たいボトルが出た。

二年前から問題を起こしていた左手親指の付け根の痛みが和らいできたので、本来のグリップに戻すと幾分打球が安定してきた。

4番ショートホールの木陰で、頂いた「熊野古道水」を飲んだ。

4番ショートホールの木陰で、頂いた「熊野古道水」を飲んだ。

当地ではこの頃が最高気温だったらしい。

途中の販売機でスポーツドリンクを買い、1時間40分のラウンド中1000ミリリットル飲んだ。

6月25日に次いで二回目の一人ハーフ。暑さでコースは空いていて、とてもリフレッシュ出来た。

費用はトータル4650円だった。

昼のジンジャエール 今夕のキジバト。

本日昼34度もあり、暑かった。

昼に美術館に寄った。玄関とカフェの扉や窓、および天井の二カ所の排煙孔が開かれ、館内に気持ち良く風が流れている。

カフェでは小さい頃に診ていた方が、ご主人と二人の小学生のお子さんと一緒に座っていた。

私の誕生日、と仰って、皆さんホットサンドとケーキを食べていた。

子供のころに診ていた人の、今日の幸せを目にすると私自身幸せを感じる。

ジンジャエールがあるというので飲んだ。

ジンジャエールがあるというので飲んだ。

ひさしぶりのウイルキンソンは、結構辛かった。

夕刻仕事を終えて芝生に行ってゴルフボールをコツコツやっていると本日も鳩が来た。

食べ終えたらしく、水盤に向かって行く。

食べ終えたらしく、水盤に向かって行く。

私のことを何と思っているのだろう、挨拶もなしに去って行く。

この後飛び立った。餌を食べている時にはノソノソとしているキジバトだが、一旦飛び立つと素早く直線的に飛翔する。

いつか差し出した手から餌をついばむようになるだろうか。

「Luna Rossa・赤い月」、「The Moon Was Yellow」 人間だけが忙しく変わる。

偶々窓を開けると、溶け出しそうな赤い月が見えた。明日が満月というが今夕すでにまん丸に見えた。

カメラ、カメラと、もたついている間に次第に黄色になってきた。

コロナの夏から秋へ、せめて良い月に恵まれますように。

ピントが合っていないのか、月が赤すぎるのか、よく分かりませんでした。

ピントが合っていないのか、月が赤すぎるのか、よく分かりませんでした。

リュシェンヌ・ドリールのシャンソン「ルナ・ロッサ」

赤い月を夜の女王と呼び、その夜の出来事を歌う。

かってここで取り上げたエセル・エニスの「The Moon Was Yellow」

黄色の月の夜に、始まったばかりの恋の行方を歌っている。

お月さんの年を尋ねて歌っていたあどけない子どもが、10年経つと月夜の恋を歌う。

その間、月は一向に変わらない。

月にしてみれば〝人間はなんて忙しいんだ〟と思っていることだろう。

午後遅く、ほんのいっとき車の窓を雨が塗らした。空のどこかで梅雨の「つ」の字が未練を残しているらしい。

信州でゴルフ 大人でも何か言ってみたくなる月。

本日は少々遠距離だが、信州は飯縄高原でゴルフをしてきた。

54-54は調子の良し悪しではなく、年と実力通りのスコアであり、楽しく回ってきた。

帰路の黒姫山。

帰路の黒姫山。

梅雨が開けたからと言って、すぐに顕わにならないところが奥ゆかしい。

今夕の頸城野の月。月齢12,8ということで、満月まであと二日らしい。

長くご無沙汰していた月をみることができるようになった。

♪お月様いくつ 十三七つ まだ年あ若い♪

「銀の匙」で子供達が歌う歌だが、私も子供の頃に姉の真似して歌ったように思う。

板原白秋によれば、この歌は形を変えて各地で歌われ、東京では、

お月さまいくつ。

十三七つ。

まだ年や若いな。

あの子を産んで、

この子を産んで、

だアれに抱かしよ。

お万に抱かしよ。

と歌った後、お万が油を買いに行ってこぼし、それを犬が舐め、犬は太鼓の皮に張られ、どんどこどんと鳴らされている、とある。

同じ節で越後のものとされるものは短くて、以下のように歌われる。

♪ののさまどつち。

いばらのかげで、

ねんねを抱いて、

花つんでござれ♪

ちょっと気の毒な感じ。

本日出かけた信州では、

♪お月様。

観音堂下りて、

飯上がれ。

飯はいやいや。

あんもなら三つくりよ♪

食べ物をからめて歌われたらしい。

各地では、服、食べ物、色、お金、願い事など、さまざまに問いかけ、歌っている。

確かに丸くなったり、細くなったり、赤くなったり黄色になったり、雲に隠れたり現れたり、昼にも出る月。

そのうえいつも黙っている。

月を見ると、大人でも何か言ってみたくなる。

7月が終わる日 電車、水田、浜の花、キジバト 鳩は今でも平和のシンボル 陶芸展示は一ヶ月延長。

コロナのお蔭で3月15日の開館を6月1日に伸ばし、午前中だけ開館、お茶とお菓子でで始めた。

7月から通常にして、大丈夫と不安が入り交じった一ヶ月の開館が、今日で終わる。

本日空はおおむね晴れ、昼休みと仕事終わりの2回外出し、眺めた種々(くさぐさ)を載せました。

ほくほく線犀潟駅を出た電車が高架でくびき駅へ向かう。

ほくほく線犀潟駅を出た電車が高架でくびき駅へ向かう。

空に夏の雲。

気持ち良さそうにひるがえる鳥追いのカイト。毎年ここのカンナは楽しみ。

気持ち良さそうにひるがえる鳥追いのカイト。毎年ここのカンナは楽しみ。

夕刻は渋柿浜へ寄った。

浜にオニユリがまとまって咲いている所を時々みかける。

浜にオニユリがまとまって咲いている所を時々みかける。

本日渋柿浜のを初めて見た。咲き始めの花はとても良かった。

さて夕刻の美術館の庭。

芝生でコツコツとゴルフボール打っていると、キジバトがやって来た。

このところ撒いている餌にトウモロコシが入っているので、それがお目当てで現れる。

こんなことを何回か繰り返したあと、茂みへと去って行った。

今後どれだけ近づけるか、続けてみたい。

キジバトはあたふたせず、動作はおよそ静かだ。地味ながら色合いが洗練されていて好感が持てる。

過日つがいで水盤に来た個体。

過日つがいで水盤に来た個体。

鳩は水にクチバシを入れたまま吸水できる。

およそほかの鳥は飲み込む時に、そのつど頭を上げる。

争いを好まず、夫婦仲が良く、賢そうであり、高尚な機能を有し、過度に人を怖れない。

鳩が平和のシンボルと呼ばれていたのも頷ける。

オリンピックなどでもそうだったが、昔は大きなイベントがあると開会式でよく鳩を飛ばした。

もうこのような事をしなくなり、今や「友好」や「平和」という言葉を嫌う人まで見受けられるようになった。

世界がコロナに襲われているのはそんな風潮への戒めであろう。

自然や災害は人を選ばず団体責任として襲ってくるので、余計に怖い。

最後にお知らせです。

7月いっぱいで齋藤三郎・陶齋の展示替えを予定していましたが、開館がずれましたので8月いっぱい現在の展示を続けます。

新たな「ざくろと秋草 展」は9月1日からです。どうか宜しくお願い申し上げます。

雨上がりの山と海 夏眠するウイルス、秋の目ざめが怖い 挑戦的な感染症。

昨日から本日へ、雨は佐渡や山形県に甚大な水害をもたらした。

このたび当地に水害はなかったものの、梅雨には長々とよく降られた。ぱらりぱらりと小雨の本日、夕刻には降り止んだ。

仕事を終えて急な用事があり、帰りに水田を回った。

雨上がりの米山と尾神岳はどこかこざっぱりした表情をしていた。

四ツ屋浜に出てみた。

北の沖に雲の塊が連なっていた場所は佐渡島であろう。

北の沖に雲の塊が連なっていた場所は佐渡島であろう。

まだ厚い雲が夕陽を映していた。

長い長い梅雨が終わろうとしているように感じる。

一方終わるどころか、拡大に転じている新型コロナウイルス禍。

新潟県も新潟市ばかりではなく、上越市でも報告が重なるようになった。もはや検査拡大の反映ではなく、絶対数の増加を想起させる勢いである。

都内の大学に籍を置いたまま、当地で受けているリモート授業の不満や、借りているだけの部屋への心配を学生さんから聞いた。帰るに帰れない神奈川県の大学生の話。初盆を迎えて客への対応に困惑する方、、、。

隅々まで問題が行き渡るなかで、全く先が見えない大学生は深刻だ。退学を余儀なくされた人が出はじめ、個人として独自の方向を模索する動きも生まれているようだ。

経済を回すとは言うものの、医療、教育、芸術文化は、本質として個別の問題であろう。

いまだに会見するのが経済再生担当大臣、というのは本当におかしい。

少なくとも厚労省および文科省も会見し、分析と見通しについて率先して語るべきだ。

話戻して、重症者と死亡者は少ない、という楽観をよそにその実数がじわじわ増えはじめた。

それについて、当初ウイルスが弱毒化に向かっているから、という意見が見られた。

だが本当は、苦手な夏だから彼らは優しくしているだけでは、と考えている。

ノロノロと夏眠中のウイルスに、人間の方から大挙して近づき、感染しているのが実状ではないのだろうか。

感染者が増えれば当然重症者は増える。それが問題であり、弱毒だから構わないというのでは駄目なのである。

梅雨から夏休みへ、満遍なく全国にばらまかれるウイルス。

秋、彼らが一斉に目ざめ凶暴さを発揮しだしたら、どうなるだろう。

かって期待したが、そもそも本当に共生など可能だろうか。

最後に唾液抗原検査の再現性が良いことから、感染者唾液の濃厚なウイルスが推測される。

咳、くしゃみに限らず、会話、なかんずく高いテンションの会話が、マスクに関係無く如何にリスキーかを窺わせる。

その点でこの感染症は、ある種幸福が媒介し拡大するまことに挑戦的で、哲学的な疾病に見える。

長いコロナの梅雨にシャングリ・ラ(Shangri-La)。

長い梅雨、全国を支配するウイルス感染症で、明るかるべき夏がまったく冴えない。

こんな日にシャングリ・ラ:Shangri-LaをYouTubeから曳いてみました。

ザ・レターメンによる「Shangri-La(シャングリラ)」1969年。

貴方との時間は一瞬一瞬がシャングリラ、と歌われる。

ウィキペディによれば、Shangri-Laはイギリスの作家が1933年に出版した小説『失われた地平線』に登場するチベット奥地の理想郷だという。転じて、一般的に桃源郷やユートピアとしても扱われている。

Shangri-La 1963年。

テレビに一瞬出た拙写真 本日午後の呈茶。

昨日のテレビ放映「天才 志村どうぶつ園」で一瞬でしたが、私がかって撮った桜の幹の写真が使われました。

子ぐまたちの散歩シーン中の木登りに関した話題でした。たまたま昔のブログに出ていた写真がADさんの目に留まった、ということでした。

お届けした写真。

お届けした写真。

銀色の幹が気に入って撮った大潟区の新堀川公園の桜です。

放映で樹下美術館のクレジットまで付けて頂き、感謝しています。

さて4連休はあっという間に過ぎ、本日7月26日日曜日午後、樹下美術館は二席の呈茶を致しました。

二席で八名のお客様。三方の窓や戸を開け放ち、マスクを付けての点前でした。

梅雨の空の下で明るく振る舞った前田正博氏の色茶碗。

梅雨の空の下で明るく振る舞った前田正博氏の色茶碗。

右に輪島は若島孝雄氏の千鳥大棗。

棗には万葉集から、柿本人麻呂の和歌「近江の海云々」がしたためられている。

向こうの初代陶齋(齋藤三郎)の染め付け竹水指と良く調和していた、と思う。

最後はお目汚しの一枚。直前の拙おさらいです。

予定通りでしたら8月は23日日曜日の午後1時および2時半開始で始めます。

一席5名様まで、二席の予定です。

本日薄茶を服して頂いた皆様、有り難うございました。

十分な配慮を致してますが、やはり拡大を続けるコロナウイルスが気になります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月