雪のなか小林古径記念美術館の後期展示を観た 本日は誕生日。

昨日日曜日は南掘で白鳥を見た後小林古径記念美術館を訪ねた。

昨年10月新規開館して始まった企画展「上越 美術のチカラ 展」は今年になって後期展示が始まっている。

駐車場は広くあいている。

駐車場は広くあいている。

だが先の豪雪の凄まさを窺うことが出来る。

ちょうど宮崎館長さんが顔を出され、ご親切にも案内してくださった。

疲れずに観られる丁度良い作品数。全て力作であり、必ずどこかに見所があってみな楽しめる。各展示場所の明暗も面白いとあらためて感じた。

以下展示のごく一部です。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

髪の毛の何分の一という繊細な線は一種凄味でもあろう。

激しい表情が多い歴史画で、人物達の品の良い顔立ちに作者の骨頂。

藩主康政が織田家を裏切った秀吉を非難する檄文を書く有名な場面だという。

春香という雅号が見えたが、古径以前の号であり、貴重な初期作品。

古径「柿」

古径「柿」

穏やかな柿が二つ。安定感のある輪郭線が魅力的だった。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

饗宴の廃墟にかすむように消える階段。

繁栄の中に伝えるべき実相を見つけるのは難しい課題。

が、希望が無いわけではない、と述べているようでもあった。

重いテーマだが、緻密で美しく感じた。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

朽ちた小屋を新雪が優しく覆う。去った時代と人への鎮魂であろう。

小屋の壁の赤い色に、かって燃やされた命が表象されているようだ。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪によって斎藤真一の瞽女やガレ作品がしみじみと冴える。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

三角に組まれた入り口の雪除けが効いている。

豪雪のただ中は本当に大変なことだったと思う。

画室玄関に生けられた春の花。

画室玄関に生けられた春の花。

青磁の器も素晴らしく、春の息吹を感じさせるもてなしが嬉しい。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

過去の貴重な作家の認知は公的美術館の大切な仕事。

江戸末~明治・大正・昭和の越陳人や深林人、仙堂などの山水画は郷土作家ならではのシンパシーを感じ、穏やかでほっとさせられる。

雪中の古径邸。

雪中の古径邸。

緩やかにカーブがついたむくりの屋根にあらためて眼が行った。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

市街地の雁木に共通する意義と眺め。

新規開館後の最初の冬をけた外れの豪雪に見舞われた美術館。十分に対策されていたと思われるが、厳しく試されたにちがいない。館長、スタッフの心配と除雪の苦労は想像するに余りあるが、乗り越えられほっとされたことだろう。

上越ゆかりの作家達の展示。

ここに生まれ育った人、やって来た人、それぞれの作品が大雪の中でチカラをみなぎらせている。忍耐強く穏やかな人柄の底に秘められる情熱。厳冬に見た郷土の芸術家の作品は、ややもすると沈みがちな冬に力と明るさをもたらすものとして心に深く収まった。

雪国の美術館とその作品を雪の季節に観るといっそう愛着を覚える。駐車場はきれいになっていて、多くの方に観て頂きたいなあと思った。

さて本日は誕生日。同じ誕生日の父の年を越えたことになり、過ぎた1年の無事に感謝し、父には申しわけ無い気持がよぎった。いつもながら親子して寒い日に生まれたものだと、思った。

バースデーケーキ。

バースデーケーキ。

カップに入ったシフォンケーキを美味しく食べた。

可愛い器はイギリスのミッド・ウインター社製のアンティークです。

同社の以下ザンベジは樹下美術館のカフェでお出ししています。

今年の初外出その1髙田城址公園の白鳥。

数日来髙田のお濠に沢山白鳥がいることが知らされていた。

是非とも見たいと考えていたろころ、今朝身内からメールで画像が送られてきた。

早くとばかり、昼食後すぐ出かけた。

今年初めての髙田はすっかり除雪されていた。但し駐車場などに積み上がられた雪山から一時の凄さが想像された。

目指す南掘は細かな雪が降り、眼前にかなりの数のコハクチョウが居た。そこは河川からの流水があるらしく、広く水面が現れ、鳥たちには誠に幸運だったにちがいない。

それにしても人を恐れず道路近くに集まっているのが不思議だった。普段からいるカモたちに習って安心しているのだろうか。

元気そうな昨年生まれたコハクチョウの若鳥。

元気そうな昨年生まれたコハクチョウの若鳥。

枯れた蓮の茎が楽しい。

底にどんな食べ物があるのやら、長い首はこんな時こそ役立っていることだろう。

底にどんな食べ物があるのやら、長い首はこんな時こそ役立っていることだろう。

レンコンでも突っつくのだろうか。

もとからいるものか、近隣から避難したものか色々な鳥で一種楽園の眺めだった。ちゃんと餌が獲れていれば言うことなしだが、どうか頑張ってもらいたい。

帰りに小林古径美術館を訪ねた。二度目の美術館は展示替えがされていて、雪中楽しんだ。後日そのことを記載させて下さい。

思えば雪とコロナに閉じ込められ、初詣も無しに1月が本日で終わる。そして初外出は近くて遠かった髙田になった。驚きの2021年であるが、お蔭様で十分にリフレッシュ出来た。

次の外出は、本日古径美術館・宮崎館長さんからお聞きした直江津はエルマールの無印良品で開催中の「民藝 MINGEI 生活美のかたち展」の予定。お店のコンセプトにドンピシャで、心待ちしたい。

風の大潟区、夕刻の風のニュースに小学校同級生のインタビュー。

昨晩遅くから予報通りに強風が吹き出した。

海沿いの上越市大潟区は風が強く、特に冬期間は猛烈だ。雪は風に飛ばされ、また海に近いため僅に気温が高いこともあり、積雪は内陸部より少なめに推移する。

今冬の豪雪で多くの地域で積雪が2メートルを越え、所によって3メートルにも達したが、大潟区は177センチにとどまっていた。

本日夕刻のローカルニュースは冬型の嵐による風を取り上げる局があった。大潟区の国道8号線にレポーターが立ち強風を伝えた。画面がインタビューに変わると、ある男性が映った。スタンドと車輌工場を営む小学時代の同級生Y君だった。とても元気にしっかりと応えた。

参加していた小学時代の分校同級会は3年前を最後に開かれていない。

風と寒さの中、防寒服を着て話す画面いっぱいのY君の顔をみて、嬉しく励みになった。

鵜の池にもいた鳥たち 主食の無い昼食。

午後休診の木曜日。

猛烈だった正月寒波の後は降りもせず解ける一方で雪は随分減った。マガンと白鳥がいた蜘蛛ケ池が気になり、出かけてみたところカモばかりだった。

運動不足解消に大潟水と森公園を訪ねた。東口と西口の駐車場は閉鎖されているが、北口は開いている。園内は一人が歩ける幅の除雪がされていて、噴水回廊の裏手から入った。

きっちりした除雪は誠に有り難く、積雪は6,70センチかと思われた。

芝生広場の手前、トイレ棟までで道が途切れる。

芝生広場の手前、トイレ棟までで道が途切れる。

向っていると、遠くから白鳥の鳴き声が聞こえた。

コウコウ、コウコウと、何とも懐かしい声だ。

公園を取り巻く鵜の池。

公園を取り巻く鵜の池。

その東の部分で僅かに水面が現れ、白鳥と雁の群が見える。

遠すぎて300㎜のズームでやっとこの程度。

公園の東口方面へ回ってみた。

樹木が多くはっきりしないが、沢山のマガンであろう、白鳥も多くいる。

樹木が多くはっきりしないが、沢山のマガンであろう、白鳥も多くいる。

隣の朝日池は見た所一面深い雪に覆われている。そこをねぐらにしていた白鳥とガンは何処へ消えたのかと案じていたが、隣県に逃れていることを知った。

その後、当地の蜘蛛ケ池で少数認められ、豪雪のなか残ったものがいたことに驚かされた。

そして本日、大潟水と森公園公園の鵜の池でかなり多くの白鳥とガンを見た。大部分が出たにせよ、一定数とどまったことが嬉しかった。

それにしても誰が飛び、誰が残ったのか。

環境の厳しさに追い詰められた場合、野生動物には、グループに分かれてリスクを分散させ、生存を図ろうとする本能があるという。このたびの動向ははそれに沿ったものか、傍目に知るよしも無い。ただこんなに降り込められて、今冬は生き物たちにとって特別過酷であることに違いない。

普通なら朝から晩まで田に出て食餌をする白鳥とガン。どうかこの先生き延びて、田が現れたら思う存分お腹を満たしてもらいたい。

16k㎡の小さな大潟区にある7つの湖沼。

16k㎡の小さな大潟区にある7つの湖沼。

探鳥した右上(東側)から①朝日池、②鵜の池、③蜘蛛ケ池です。

発達した低気圧によって明日は大いに荒れるらしい。但しさほど降雪は無い模様。

本日昼に食べた野菜中心食です。

色がきれいなので撮ってみました。

色がきれいなので撮ってみました。

私の朝食はサラダとヨーグルト。

正月以r来妻ともども昼も主食無しになりました。代わりに午後か夕食後にお抹茶を飲みお菓子を食べています。

美しく美味しい長崎の桃カステラ 良い思い出の価値。

この度の豪雪をもたらした寒波以来、空は10数日小康となり雪の日を見ずに過ぎている。

全国ニュースで連日「上越市の雪」と報じられたので雪見舞いの電話や手紙をいくつも頂いた。

このたびは長崎市の方から「桃カステラ」というお菓子が送られてきた。桃は古来中国の果物の王様?であろう。本日午後それを頂いた。

今日は四分の一食べました。

今日は四分の一食べました。

しっとりとした長崎名物のカステラに砂糖菓子の桃が芸術の域で美しく盛られている。国際都市である南国長崎に相応しいお菓子をミルク紅茶で頂き、しばし心が和み、かっての長崎旅行を思い出した。

・2018年5月における一日目の長崎 2日目の長崎。

過日、ある作家が悩み相談で、コロナ鬱などに対して昔の事を思い出してはと、応えていた。

どんな人にも良い思い出はある。こんな時こそそれらを思い出しその時の場面や気分を蘇らせるのは、心の安らぎをもたらすはずと述べられた。

確かにいっときでも良い、悲観的な観念から脱する方法として頷ける。場合によっては繰り返せば良いかも知れない。

私自身、ややもすると高齢やコロナの鬱を感じる事があり、ふと昔の事を思い出すこともまたある。

年令のこと一つとっても、このような傾向を生じるのは、加齢に沿った自然な摂理かもしれない、と作家の言葉を噛みしめてみた次第です。

良い思い出を持っている、あるいはそれを作る。現実と将来ともに大切なことなのですね。

蜘蛛ケ池に今度はコハクチョウ。

本日明るく陽が射した。

蜘蛛ケ池のマガンの様子を見るべく行ってみたところ、姿が無かった。池に並ぶカモにカメラを向けていると、鳴き声とともに突然4羽の白鳥が飛来した。

彼らのねぐら朝日池は、今完全に雪に閉ざされている。

雪に閉ざされている朝日池の近影。見る限り水面が出ている所が無い。

雪に閉ざされている朝日池の近影。見る限り水面が出ている所が無い。

どこから来たのだろう。

どこから来たのだろう。

潜るものがいたが、水草の根などを探しているのだろうか。

四羽とはいえ久々の白鳥だった。

四羽とはいえ久々の白鳥だった。

首が細く顔は尖って見え、空腹が窺える。

多くは越県したようだがこのようにとどまっているものもいるとは。何を食べているやら、まだ冬なかばである。

僅かに露出した水面をねぐらに餌を探し、生き延びている白鳥たち。今までため込んだ栄養を上手く使い、どうか頑張って欲しい。本日飛翔してきたところを見ると、まだ余力があるのだろうか。

気を揉むばかりだが、私達の知らない野性を振り絞って生きているのかも知れない。

DVD「婦(おんな)系図湯島の白梅」 蜘蛛ケ池にマガンがいて驚いた このところの濃茶。

あたふたしているうちに1月は半ばを過ぎて月末に入っている。

やり残している事ばかりで、春よ来いどころか、まだ来ないで、という気さえして焦る。

いつか書いたように思うが、厳しい冬にあって春を待つばかりでは時は徒に過ぎかねない。年取ったなら、用心しないと歳月はとんでもない早さで滑るように過ぎてしまう。

さて本日日曜日、宿題だった事業所の100名近い健診評価を個々にチェックした。後、妻が観ようとしていた衣笠貞之助監督の映画DVD「婦(おんな)系図湯島の白梅」を相伴して観た。

泉鏡花の原作で明治時代の悲恋物語だった。

“こういう話は絶世の美女でなければだめ”と妻が言う通り、山本富士子の美しさは際立っている。杉村春子、沢村貞子、加藤大介の役者が渋く脇を固めているので一段と「芝居」としての見応えがあった。時間があれば明治ものというのか文芸ものと言えばいいのか、昔の映画をもっと観てみたい。

叫んだり怒鳴ったりが控えめな映画は安心して鑑賞できる。

午後遅くなってわずかに霧がかかったので景色を見るべく車を走らせた。

蜘蛛ケ池で折り返すと、湖畔に大型の鳥の一群がいた。よく見ればマガンではないか。普段朝日池にいる彼らは豪雪ですみかを失い、こんな所に避難したらしい。

本来ここはカモかカイツブリの小さめな水鳥をパラパラと見るだけだが、まさかマガンとは。

近隣の丘陵地から出た流れが池に注ぐ場所。

近隣の丘陵地から出た流れが池に注ぐ場所。

そのため湖上の一部が積雪せずに池面が現れている。

それをねぐらにしたらしい。右手の林にマガンがいる。

「池」か「田」か「空」の三カ所しか居場所がないマガン。

「池」か「田」か「空」の三カ所しか居場所がないマガン。

それが林にいるとは。 居心地悪そうに佇み、まことに哀れに見えた。

池の主であるカモやカイツブリから追い出されているのだろうか。

何を食べているのだろう、痩せて尾羽根が乱れ弱りが窺える。

何百もしくわ千といたはずの他のマガンは白鳥同様、隣県に移動したものか。

さて本日、卓上で濃茶を点てて服した。

このところ抹茶は濃茶一筋になった。薄茶よりも倍くらい茶を使うので費用が掛かる。但し美味しさは格別だ。

茶と湯はこの程度の塩梅で練った。

茶と湯はこの程度の塩梅で練った。

茶碗は田原陶兵衛の萩茶碗で、渋く明るく気に入っています。

(ヤフオクで思ったより随分安価に買えました)

後日、湯島の白梅を書ければと思っています。

いつか訪ねたい春の由利の鳥海山。

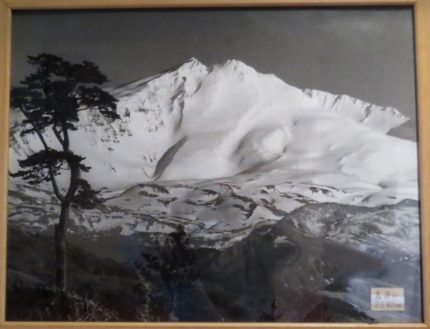

現在通っているお宅の玄関に鳥海山の大きなモノクロ写真が掛かっている。

真っ白な雪を頂いた大らかな山容は見事で、近景の松が空間の大きさを際立たせ、風景に祝福を与えている。構図、露出、ピント、みな素晴らしく、知り合いの素人の撮影と仰ったがとてもそうとは思われない。

お宅の主は若い時まで秋田県は旧由利郡(現由利本庄市)におられ、この風景を身近にされたという。崇高な霊山の写真は長く家の守り神になっているのではないだろうか。

お宅を訪問するたびに写真を眺めるが、いくら見ても飽きることがない。それどころかこの場所を訪ねたいと思うようになった。

サイトで見る鳥海山の中でも特にこの眺めは素晴らしく、コロナさえなければ今春など訪問が実現していたかもしれない。

開業以来45年の間に海外旅行は未経験、国内もごく僅かしかなかった。ようやくこの数年で九州と奈良・京都、そして一昨年は鎌倉を妻とともに訪ねることが出来た。だが少しずつ旅を楽しみたいと考えていたところコロナになった。

いま前線でコロナと戦っている医療者を思えば誠に身が縮む思いであり、旅どころではない。

いつかコロナが晴れて前線が解放され、国内が明るくなったら由利を訪ねて鳥海山を見たいと思う。

山の名は鳥と海。

いずれも私が好きなもので、とても良い名前だ。

純血と優越の果てに到達した暴力 オスカー・ピーターソン・トリオ「自由への讃歌」。

アメリカの大統領が代わった。あの人がどうだったか以前に、出来事は何だったか、が案じられる。

純血と優越の果ての暴力。

暗いトレンドだったが、これは点火すれば何時どこででも暴発し、だれかがしっかり止めないといくらでも繰り返す。今回は止まって良かったと思うと同時に、止まったままでと願っている。

オスカー・ピーターソン・トリオの「Hymn To Freedom」

自由への讃歌は1964年デンマークに於ける演奏。

時空を埋め尽くそうとする演奏にいつも魅了された。

何度も来日したオスカーピーターソン。幸運にも1960年代に二度聴いた。

(そのうちの一回が以前掲載しました有楽町ビデオホールの演奏会でした)

カナダ出身の彼も陰ひなたに屈辱の差別を受けたという。日本人は喜んで迎えてくれると言って、黒人のジャズ・ミュージシャンたちはよく来日した。

一度だけの人生なのだから、出来れば寛容に生きたい。

白鳥たちは豪雪を避けて群馬県や長野県に避難したらしい。

今年は近隣で多くの白鳥(コハクチョウ)の群を見ることが出来て喜んでいた。

しかしそれもつかの間、7、8日ころからの寒波と豪雪によって一帯は深い雪に覆われ、ついに田を餌場にする白鳥たちの姿が消えた。

この間、行き詰まった鳥は小さな群となり、私達が除雪に励む空を迷いながら飛んでいる風だった。

彼彼女らが飛来する朝日池付近の方たちから、白鳥の姿が見えなくなった、道路を歩いていた、などという話を聞いた。

案じたすえ、白鳥たちは信越国境を越え他県を目指したのか、と先日書いた。

いま鳥たちは何処にいるのか、まさか倒れてしまった訳ではなかろう、と考え「2021年 白鳥飛来 豪雪」をキーワードに、試しに群馬県と長野県を入れて検索してみた。

すると長野県や群馬県双方の湖沼や川で急に白鳥が増え、東北北陸から豪雪を避けて飛来したのではないか、という記事があった。

鳥はどんな方法で目的地を探し、また到達したものか。少なからぬ犠牲を伴ったと想像されるが、野性の対応力に驚かされた。

以下今冬豪雪前の上越市大潟区や柿崎区で見ていた白鳥です。

白鳥だけではなく、雁や雀ほか小型中型の野鳥もみな餌が乏しくて難渋していることだろう。

気のせいかカラスの姿も少ないように感じられる。

昨年の無雪暖冬で鳥類は大変な恩恵を受け、数を増やしたはずなのに、今冬の豪雪寒波はそれを帳消しするように降った。

以下美しいバレーです。

「

「白鳥の湖」からウリヤナ・ロバートキナさんの瀕死の白鳥の場。

素晴らしいですね。

2011年12月に水田で弱っている白鳥を見つけた。高病原性鳥インフルが問題になっていたこともあり、保健所に連絡すると担当の方がやって来て保護された。県の保護センターまで運ばれたが、インフルエンザではなく後に亡くなったと聞いた。

鳥に近づいて見たとき、何一つ表情を変えず、じっと前を見ていた目を思い出す。あんな場面でも視線を変えない野性に、凄さと一種気高さを覚えた。

上越市大潟区は小さな区 田や林を走る在宅訪問 超高齢者で無視できない食事の負荷。

ようやく道路が落ち着いたので今月も在宅訪問をすることになった(看護師に催促もされて)。

医院がある旧大潟町は平成7年の大合併でそのまま区になったが、面積は16キロ㎡少々と大変小さい。四角にすれば4キロ四方しかないのだ。

その区を北から順に(海から順に)県道浜線、国道8号線、JR信越線、北陸高速道が東西に横切っている。

小さな町を道路や線路が忙しく通過しているのだが、海辺や雑木林(昔は松林)が何とか残っているので、一定の自然に触れることが出来る。

本日の訪問は三軒で、二軒が町うち、一軒は田んぼのある集落だった。水田地の集落へ行くのは林や田を走るので清々しく気持ちが和らぐ。

以下本日、帰路の写真です。

両側の田は深い雪の中。

両側の田は深い雪の中。

向こうの雲間から青空が覗き明日はお天気になりそう。

林を横切るとJRの高架橋に出る。

林を横切るとJRの高架橋に出る。

ちょうど電車が来たので車から降りて撮った。

豪雪で何日も運休していた電車が足取り良く通過した。

さて時々食事中や食後に失神していた方が食べ方を変えて以来すっかり症状がなくなった。超高齢になると食事はその都度、消化や循環、あるいは神経系にとって実は一大イベントに相当するようになる(自覚出来ないのが普通ですが)。

その結果、超高齢者は調子良く食べ続けて太り始める頃に、救急騒ぎが起きることが少なくない。

太るまで食べることと、騒ぎになって慌てること、どちらを選ぶか難しい。出来れば安全な生活が良いのではと考ているが、どうだろう。

明日は大寒。厳しく始まった冬、今後しばらく小康が期待できるのか。

昨日除雪された道を走ってみた 本日の美術館 ハワイアン音楽への始まり。

今回の豪雪が始まって以来、地域の幹線道路なのに中々除雪が進まなかった県道「浜線」。

多くの人が徒歩を余儀なくされ、これが昔ながらの移動、と否応もなく感じた。

その浜線も昨日除雪されほぼ普段の通行に戻った。

土曜日午後、ずっと家に居たが主要な道路が開いたので、暮れてから浜線、国道8号線、新柿線を走ってみた。

まだ幾分狭いのですれ違いは双方でスピードを落として走る。だが黒々とした道路はやはり心強かった。

ようやくきれになった昨夕の浜線。

ようやくきれになった昨夕の浜線。

咲く夕暮れ、新柿線は内雁子の「朝日池むら市場」。

咲く夕暮れ、新柿線は内雁子の「朝日池むら市場」。

日ぐれて閉まっていたが、イルミネーションに誘われて駐車場へ入った。

店の前に並ぶパンジーのプランター。

店の前に並ぶパンジーのプランター。

サクラソウとパンジーは、雪があろうと春を待たずに咲きはじめる。

豪雪に花、心使いが嬉しい。

本日の樹下美術館。雪の中で踏ん張っているのだがやはり寂しそうだ。

本日の樹下美術館。雪の中で踏ん張っているのだがやはり寂しそうだ。

さて前回学生時代にハワイアンバンド部に所属したことを書いた。一旦書くと何を言われても構わないという気にもなった。

それで本日、私達がテーマ曲に借用していた「Na Lei O Hawaii」を載せてみました。曲名はハワイの花飾り(レイ)、という意味でしょうか。

当時第一人者、バッキ-白片の「ナ・レイ・オ・ハワイ」。

どんなグループも自分たちのテーマ曲をみな愛している。

2小節目の頭のディミニッシュコードの響きが気に入っていました。

幕が開く、あるいはバンドが入れ替わる、、、。

間髪入れずに澄んだスチールギターが、続いて一斉にベース、ギター、ウクレレ、ヴィブラフォンが鳴る。場内は主にスピーカー音が響きますがステージはほぼ生の音に包まれます。立ち上がる音の立体に、毎回何とも言えない緊張と爽やかさを覚えました。

ハワイアンと言えば、結核を患った高校時代、肺機能維持のためにと、いい加減なことを言ってウクレレを買ってもらいました。本当は、当時ラジオからしばしば聞こえた軽快なエセル中田の「カイマナ・ヒラ」が気に入ってしまい、どうしてもウクレレがほしくなったからでした。

1958年の音源で「カイマナ・ヒラ」。

教則本を求め、寺町の下宿で「カイマナ・ヒラ」はじめ、「アロハ・オエ」「Beyond The Leef(珊瑚礁の彼方に)」「小さな竹の橋の下で」などを弾いて歌ったのが始まりでした。日常が制限され、服薬と毎週の注射が続いた生活をウクレレに支えてもらったと、振り返っています。

半年の休学を含めて4年がかりで高校を卒業すると病は癒えました。重かった空の雲が晴れた東京の学生生活。勉強とともにテニスと音楽、二つの部活も熱心に取り組みました。

晴天の日、6日振りの在宅訪問 学生時代の部活ハワイアン。

本日はよく晴れた。

今月の在宅回りは急用でない人は休もう、と看護師と話していた。

しかるに午前中、家の周囲が除雪されていますので来て下さい、という電話があった。T字の県道の一つが除雪され、車を出せるようになったので是非も無くお寄りした。

お宅の周囲と道路からのアプローチは広くしっかり除雪されている。

92才のお爺さんが、俺がやると言ってスコップを握ったらしい。力が余ってお隣のも片付けたという。

人様にありがとう、と言われるとつい喜んでやってしまうのです、と娘さんの話。

二年ほど前に心不全で病院の世話になった大柄なお爺さん。体重を減らしましょうと取り組み10キロは痩せた。以前は何かとゼーゼーしていたのにお隣の分まで除雪とは本当に驚いた。

でも無理は禁物、当分ひどい寒波はなさそうなのでしばらくは大事にしてもらいたい。

ベッドのおばあさんも毎日歩行を練習され、春の外出が待ち遠しいと仰った。

本日の温かな日射しが皆さんをいっそう明るく活気づけているように感じた。

手前は除雪された道。

手前は除雪された道。

突き当たった県道は本日もこの状態だった。

突き当たった県道は本日もこの状態だった。

ザクザクとした不安定なデコボコ道は歩行も苦労し、まだ自家用車は無理。

歩いて来院された方が、生まれて初めて杖を使いましたと仰った。

例年以上に歩いたり除雪をしたりの今冬。運動不足で太りがちとなる冬の様子が少し異なっている。

真冬にハワイアン曲「Drifting And Dreaming」。

曲は“漂い夢見る”あるいは“ウトウトしながら夢見る”という意味でしょうか。

実は学生時代、私は部活でハワイアンバンドに所属していました。

懐かしいこの曲は、ウクレレ片手に声を張り上げてK君と歌っていました。担当は上のパートのコーラスで、楽器はウクレレとフル-ト、後年司会もさせられていました。先輩たちはモダンなハワイアンを目指し、熱心にコードを分析しアンサンブルやオブリガートを研究していました。K君のやわらかな良い声も忘れられません。

ついに長年の内緒、学生時代の実態を告白してしまいました。いつかコロナが終わり、生きながらえていたなら何枚かある当時の写真を掲載してみようと思っています。

それにしましても私を部活に誘ってくれ、ギターやベースを弾いたSが昨年亡くなったのは、今にして人生観が変わるほど悲しいことでした。

除雪車が来てお濃茶を飲んだ 本日のヒヨドリとスズメ ひもじい白鳥が県道を歩いたという。

本日午後仕事場から8号線に出る県道が除雪された。

最悪だった11日午前の様子。

最悪だった11日午前の様子。

雨によって減った昨日13日夕刻。まだ向こうで行き止まりになる。

雨によって減った昨日13日夕刻。まだ向こうで行き止まりになる。

きれいになった。

きれいになった。

但し浜線はまだであり、明日になるのか。

ところであれだけ賑やかだったスズメたちが、本日は7,8羽に減っている。

どこへ行ったのだろう。

彼らは雪溶けで現れた木の芽も食べるようであり、ある程度餌が自由になったのか。あるいは渡りを行っていた一群で、空腹を満たした後再び旅の途に就いたのか。鳥と話できるなら聞いてみたいところ。

本日のヒヨドリ。

本日のヒヨドリ。

スズメが減って淋しそうに見えなくもない。明日スズメは来るだろうか。

道が切れたのを記念して夕食後甘納豆を口にし濃茶を服した。

道が切れたのを記念して夕食後甘納豆を口にし濃茶を服した。

(卓上で練りました)

本日来られた方が、白鳥が朝日池近くの県道を歩いていたと仰った。轢かないよう車はゆっくり後を走ったらしい。

豪雪によって白鳥や雁たちが飢えに直面しているのは容易に想像できる。道路に出たとて食べ物にはありつけるはずがない。

折角当地へ沢山飛来したというのにとても気の毒だ。

雨と気温上昇で雪が減った スズメとヒヨドリ 幸福とコロナ脱出。

昨日の雨と気温上昇で上越市大潟区の仕事場周囲の雪はほぼ半減した。

車の前も片付いた。

車の前も片付いた。

しかし道路除雪が進まず、近くの国道へは出れず、

数十メートル先の主要県道(浜線)も道路とは言えない状況。

午前中10名前後の方を診て同じ数の方達にお薬をお出しした。

午後の高齢者施設出向は無理せず休んだ。施設ナースに電話で相談をし処方をした。気になる方が落ち着いていてほっとした。

暇になった午後、二階から鳥たちに沢山餌を撒いた。

スズメはさらに数が増えた。案の定一羽のヒヨドリVSスズメの群が展開された。

ヒヨドリにしてみれば、この餌は全て自分の物だと本気で思っていることだろう。

様子を見てスズメを追い払うが、スズメたちは上手にやって来て食べる。

両者素早いため写真に撮るのは難しいがたまに上手く行くことがある。

両者素早いため写真に撮るのは難しいがたまに上手く行くことがある。

ゲームをしているような両者。豪雪中、ナッツ類まで混じる餌は夢の世界のものではなかろうか。

さて鳥はこのくらいにして、いくら何でも道路が開いてくれないと困る。

このような生活をしていると、緊急事態宣言などは他国の出来事のように感じる。

それにしてもなぜ大勢の、長時間の、飲食が駄目なのか、根本から分かりやすく説明しなければ大して効果は期待できない。

あるいは当地であっても、自らのことであっても、いつ如何なることが起きるかも予測はできない。

昨年無雪、今年超豪雪。

宣言の急所が説明出来ないかぎりコロナも天気と同じ、ということになりかねない。

ヘンリー・マンシーニによる「酒とバラの日々」

良き過去を振り返ることは分かりやすい幸福の一つ。

私は酒が弱くほとんど飲めないけれど、いっときでもよいからバラの日々(酒ではないが幸福)に触れたいと願っている。

ところで緊急事態宣言などの以前、人はどれだけ幸福だったかでコロナへの身構えが違ってくるのではと、ふと思う。

曲がりなりにも幸福を感じていた人とそうでない人では脱出の真剣さに相違がありはしないか、ということである。

「不幸を減らす」、「出来れば幸福に」。

人生も政治もそれしかない。

コロナの先にあるはずの幸福を説明するのは大事な宿題だ。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月