春陽の海と花 沈みがちな気持を樹下美術館で癒やして。

三月になって最初の日本晴れとなった本日。柿崎海岸を歩いた。

風が収まった海は濃く青く時にエメラルドグリーンに染まっていた。

風が収まった海は濃く青く時にエメラルドグリーンに染まっていた。

これは昨日吉川区の溜め池で見たミコアイサ。

これは昨日吉川区の溜め池で見たミコアイサ。

白黒が雄、左端の茶の頭は雌。

カモの一種ですが雄はサングラス風の目とヘアスタイルが生意気。

昼の美術館で春陽のなか雪囲いが外され片づけられていました。来週は気温が上がり晴れ間が続くようですから、15日の開館はかなりクリスマスローズの開花が見込めそうです。

このたびだけは遠くで行われている戦争がぐっと身近に感じられます。

コロナと戦争、、、。

沈みがちな気持を樹下美術館で少しでも癒やして頂ければ、と願っています。

ウクライナは可哀想な国 ふと高校時代の「Animal Farm(動物農場)」が蘇る 当時の二人の恩人。

「コルホーズ ソフホーズ」。高校時代の地理でY先生が何度も口にされた言葉だった。

そのたびに「ウクライナ」も。

以来肥沃で広大な地にコンバインが似合う農業地帯は、寒い観念が先立つソビエト連邦の中で唯一温かさと豊かさのイメージがあった。

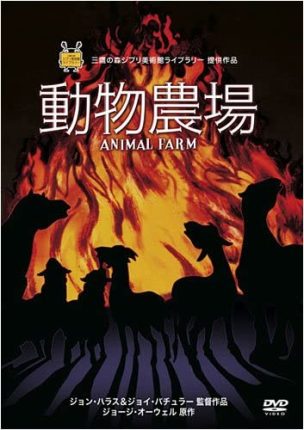

そして同じ高校時代、月2回通った英語教師のもとで読んだイギリスの作家ジョージ・オーウェルの「Animal Farm(動物農場)」。このたびのウクライナ侵攻でそれも思い出した。

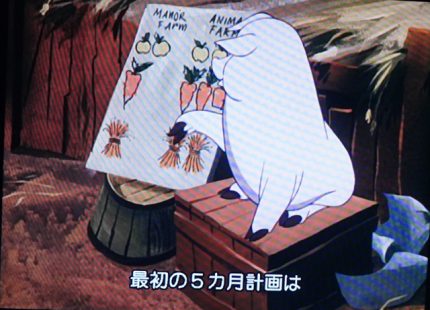

「Animal Farm(動物農場)」の話はこうだった。

酒浸りの農場主のもとで辛く理不尽な生活を強いられる家畜たちが反乱を起こし、平等で主体的な自治を目指した顛末の物語だ。

“2本足(人間)は悪、4本足(動物)は善”、“ベッドで寝てはならない”、“動物を殺してはならない”など7項目のスローガンが掲げられ、そのもとで動物たちは懸命に働き成果も上がってくる。

しかし農場は、演説が上手い手下と、子犬を自らの番犬に育て上げたリーダーの豚に牛耳られるようになる。リーダーと同様、豚たちは特権的で、かって人間が住んだ家で番犬に守られながら、禁止した酒まで飲み贅沢な生活をはじめる。

彼らは計画書や書類を書いては焼き捨てることを繰り返す。あまつさえ上層の豚たちは収穫を人間と取引し、最後に2本足で歩くまでになり、当初の理想は失われ、事態は以前より遙かに悪化する。

読んだ当初は、人と動物の風刺物語程度に感じ、さほど面白く無かったが、次第に深刻な真実が書かれていたことを知るようなった。

さて常に不条理を強いられるウクライナは可哀想な国だ。

帝政ロシア時代、広大な国の食糧を支えた農民は「農奴」として最下層の悲惨を味わされ、革命後はソフホーズ、コルホーズの名のもと国家管理される。

1932~33年にはウクライナを中心に人類史上最悪と称される飢饉「ホロドモール」が起きる。

外貨を稼ぐ為に農産物は輸出に回され、過酷なノルマと常態化した飢えに耐える農民をさらに飢饉が襲う。医師は農民を診る事を禁じられ、パンを食べられない農民は犬や猫や草を食べ、抗議する者は収容所送り、子殺しが拡がり、路傍に次々と死体が放置され、数百万から千数百万人が死亡したと言われる。

後の政権は飢饉は国全体で起こったもので、ウクライナに限られたことではないと弁明する。しかし同地方には以前より先進性と自由の気風があり、帝政やその後の共産主義体制に対しても批判的な空気が存在した。

それが気に入らなかったスターリンは策を弄し同地をいっそう深刻な飢饉に追い込んだといわれ、現在もそのいきさつは払拭された訳ではないという。

不条理を強いられるウクライナは可哀想な国だ。

この色が国旗になっている。

侵攻はまさに現実であり、根源に優越欲求が染みこんだ確信犯的な行為にほかならない。

我が国の首相は難民を受け入れると明言した。大変だが何を於いても急いですべき救済措置であろう。上越地域に彼らが来ることがあるなら揃って歓迎しなければならない。

さてこの機にかねての願望、改憲を言い出す人はすくなくない。しかしその人たちはウクライナ侵攻のお陰ですと、ロシアにお礼を言わなければならない奇妙な立場に立つことになる。

勇ましければ良いというのでは軽くて小さなプーチンの量産でしかない。

ひるがえって首相の先の救済決意は理性的で有益、立場をわきまえた指導者として信頼に足りるものとして写る。

※赤文字、後日(3月12日抹消、無いつもりでお読みください)

改憲は誰が口にするかで性質と将来が全く異なる。どういう人がどんな言い方をするか慎重に見なければならない。

ところでこの度の侵攻で、「動物農場(Animal Farm)」を思い出し、検索するとスタジオジブリ版のアニメ映画があったので申し込んだ。

本日到着したので早速観た。

最初に指導者になった良い豚。

最初に指導者になった良い豚。

権力を志向する別の豚が飼育するどう猛な番犬に抹殺される。

同映画は伝説のイギリス・アニメーションスタジオ「ハラス&バチュラー」が1950年代に制作し、スタジオジブリ美術館が国内向けに上映、出版したもの。

「動物は他の動物を殺してはならない」は最後に「理由なく殺してはならない」に変えられるのが今さらながら恐ろしい。

公の大切な書類を燃やしてしまうようなリーダーは、数年前までどこかの国にもいた。気を付けていないと動物農場はどんな国でも簡単に生まれる。

前述の英語教師のもとで動物農場のあとバートランド・ラッセルとジョージ・ケナンの随筆集が教材になった。内容を訳す以上に問題を考えることが重視されたと思う。

わけても、“今で言うwin-win”、“議論と多数決”、“偏狭の排除”、“粘り強い交渉”、“中庸(ニュートラル)の貴重”などを熱心に説いた当時40才の美しい教師。最後になると、“あなたは理系ではなく文系に進んだら”と言った。

※後日加筆→“熱狂の危うさ”も何度も出ました。

この人と、世間知らずの私に、物の大切さと世間の義理を説いた下宿のおばさんは大事な恩人。

新潟日報おとなプラスに当館のクリスマスローズ 近くで出会ったハクガンとマガンの群 政治指導者は精神分析や教養試験を受けるくらいの、、、。

一昨日2月26日の新潟日報の土曜版「おとなプラス」の表紙を樹下美術館のクリスマスローズが飾っていた。

昨秋ライターさんから季節が来たらクリスマスローズ-を取り上げます、その時には樹下美術館の花の写真を使わせてください、とお話があった。

それがこの度の特集「クリスマスローズ-」が近づき、慌てて写真を選んで送った。とてもきれいに出して頂き、感謝に堪えない。

私などと違って前年からの予定をちゃんと完成させ刊行される。さすが新聞の突破力だと感心した。

私などと違って前年からの予定をちゃんと完成させ刊行される。さすが新聞の突破力だと感心した。

クリスマスローズ-の一大産地新潟市秋葉区の生産者さんや、大規模に展示する長岡市の越後丘陵公園を丁寧に取材され読み応えある記事にされていた。いつもながらさすがのライターさんだった。

雪が少なかったが花期は少し遅めの予感。3月15日の開館ころからポツポツ始まると思われる。少々恥ずかしいが皆様にも見て頂きたい。

さて本日午後の当地は一時14度にもなり、遠く北から飛来している白鳥や願達には温か過ぎはしないか、と心配だった。

気になって見に行くと、田に雪はなく場所によってすっかり乾いている。少しでも山側に近づくと雪が残っていたり、水が冷たいので鳥たちは気に入るのではないか、と思った。

その山方面に少し向かうと、

かなり道路に近い所にハクガンとマガンの群がいました。

かなり道路に近い所にハクガンとマガンの群がいました。

道路の両側の田で稲の根を食べているようでした。

戦争。誰がリーダーになるかで決まってしまう。原始的な欲望、嫉妬、羨望、何かしら深いコンプレックスの反映、、、。特定の人に対してとても愛想が良いが、詳しくみれば罪深い危うさを秘めたままか、それ以上に悪徳を深める。

国は上に行くほどまったく変な具合になっていて、最もなってはいけない人が指導者になることまである。本人、支持者とも権力の甘い感触に触れると、潜んでいた危うさが顕れ、常軌を逸するようになるのであろう。

たとえ仕向けられたにしても、戦争を始めるくらい政治の病理は深い。指導者は選ばれる以前に何重にも精神分析や教養試験を受けてから立候補するくらいの関門をくぐってもらいたい。在任中は適宜それらを受けるのを義務にしてもいい。立場を考えれば決して厳し過ぎることはないと思う。

独裁国家はもうどうしようもないが、奢れる者久しからず、は真理であろう。それにしても迷惑な話である。

東から夜汽車の音や明日晴れる

東風運ぶ夜汽車の音や明日晴れる

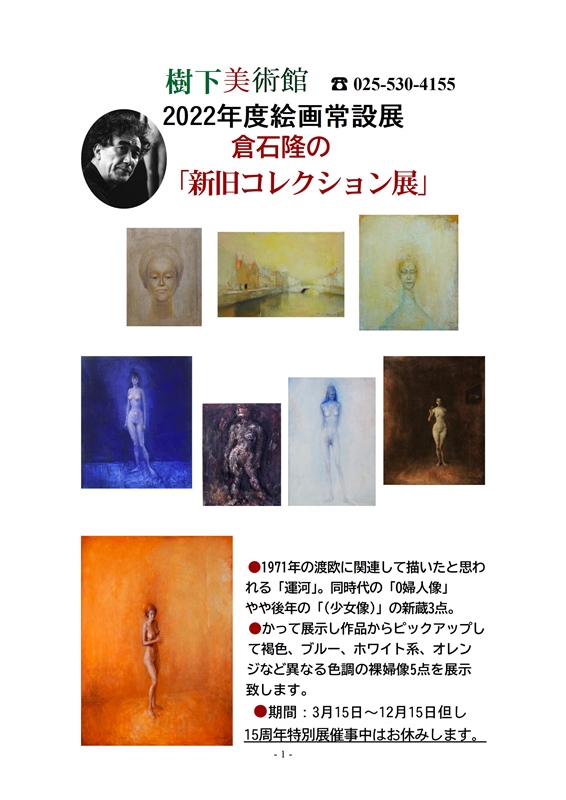

2022倉石隆の絵画常設展示のご案内。

今年の絵画展示は倉石隆の「新旧コレクション」。あまり普通に無いタイトルかもしれません。

昨年幸運にも3点の倉石作品が収蔵され、そのお披露目を兼ねて収蔵品の裸婦像から似た雰囲気の5点を選んで一緒に展示することに致しました。

会期は開館の年3月15日(火曜)~閉館の12月15日(木曜)。但し15周年記念展示に際してはお休みさせて頂きます。

その人らしさを一生懸命描いた倉石隆らしい作品のほか、1点ヨーロッパの風景「運河」が明るく入りました。

その人らしさを一生懸命描いた倉石隆らしい作品のほか、1点ヨーロッパの風景「運河」が明るく入りました。

どうかゆっくりお楽しみ下さい。

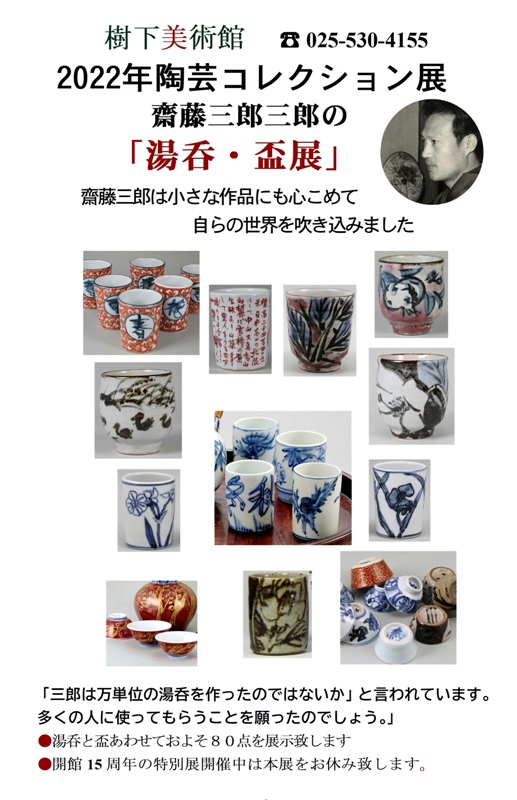

今年の陶芸コレクション展です。

2022年3月15日(火曜日)今年度の開館です。

・初めに陶芸「齋藤三郎の湯呑・盃展」のお知らせです。

・多彩な氏は小さな作品にも青磁、鉄絵、染め付け、辰砂、色絵などの技を用い精魂込めて制作しました。

・15周年記念特別展では本展をお休み致します。

開館10:00 閉館17:00 祝日以外毎水曜日が休館です。

本年もどうか宜しくお願い申し上げます。

下萌えの田に水鳥、ハクガンまで。

中旬以後、寒い寒いと言いながら過ごした。度重なる寒波に見舞われたが、幸い私の所の雪はひどくなかった。

本日午後お休みの日、少々眠かったが晴れそうな空を見て鳥を探しに行った。

出た甲斐あってタゲリ、コハクチョウ、マガン、ヒシクイ、たまたまハクガンまでもいた。

鳥たちを見たことはもちろん嬉しかったが、それ以上に彼らが下萌えを食んでいたことに少々胸が熱くなった。

2月になって何度か田を回ってみたが姿が無かったハクガン。

2月になって何度か田を回ってみたが姿が無かったハクガン。

もう居なくなったのかと淋しかった所へひょっこり出会った。

1月29日以来だった。

雪の下から現れたわずかな緑。ヒシクイのオレンジの足が映える。

雪の下から現れたわずかな緑。ヒシクイのオレンジの足が映える。

若草というには幼いが明らかに緑色に変わりつつある。

周囲より髙い農道や端の斜面は雪消えも下萌えも早い。

鳥たちは目ざとく見つけて集まってくるにちがいない。まだちょっぴりだが新鮮で美味しかろう。

ずっと繰り返した寒さ。しかし週末から気温が上がり穏やかな空が期待出来そう。

いっとき吹雪いた日 小杉未醒(後の放菴)の短冊。

本日も寒波で寒く、海岸部の大潟区の仕事場も一時吹雪になった。しかし今冬の当地は降るには降るが短時間で、不思議なことに今年は特に積もらない。

樹下美術館は2007年開館後しばらく「齋藤三郎ゆかりの人々」の小さなコーナーを設け、交流した文化人たちの作品や書物を展示していた。一年ほど続けたところで齋藤三郎だけに絞ろうと考えて止めた経緯がある。

しかしその為の作品や本を集めていたのが、今年の15周年特別展「齋藤三郎ゆかりの人々」で出番が回ってきた。

主に小品だがあらてめてみると、集めて良かったと振り返られる。

上掲の小杉放菴の作品は精魂込められた椿が雪中に香り求心力があり、短冊とは思われないほど素晴らしい。

開館したら是非観ていただきたい作品の一つです。

同氏の作品はほかに2点展示致します。

※小杉放庵は晩年を赤倉で過ごしました。

ところで月初め2月2日に今日は2が五つも重なる日だったと書いた。すると今朝これみてと妻が新聞を出した。そこに「今日2022年2月22日は2が六つ重なる。こんな日は1222年の2月22日以来800年ぶり」だと書いてあった。新潟日報「日報抄」の記事だった。

この所の寒さ 骨折→医療から福祉へも相談 開館が迫る 一昨日は柿崎のチドリに遊んでもらった。

この一両日の寒さと風は執拗で、できれば出たくない。

北海道の北東の沖合にある低気圧は台風並みの強さで、道内の吹雪の映像などは凄まじい。

午後の悪天下、訪問先のワクチンが一件に片方の下肢の激しい痛みの往診が一つあった。転倒や打撲がないのに、こちらが下肢を動かそうと触るや悲鳴を上げて痛がられる。

車椅子の高齢者の移乗や移動において、不意のひねりなど外圧により骨折を生ずることがあり、この方はそれが疑われた。

病院の整形外科に予約し救急車の手配をした。付き添う老々世帯のおばあさんが、“以前は何でも世話できたが段々大変になったので切ない”と仰っり、先に福祉相談が必要となった。お年寄りの経過は千差万別だが、介護保険後、研修と実務を重ねて担当部所の相談能力は様変わりしてきた。遠慮せず相談することが大切になる。

さて今年の美術館開館が三週間余に迫った。三ヶ月の冬期休館とはいえ宿題も多く、あっという間に過ぎる。大事な特別展などの告知ファイル作成がまだ終わっていない。

作品撮影は出来たので、今週末中にはホームページやブログにお出しできると思う。どうかもう少しお待ちください。

ところで一昨日午後いっとき風雪が和らいだので柿崎海岸を歩いた。思いもよらずチドリが沢山いた。

貝殻が沢山上がっている日のチドリは

貝殻が沢山上がっている日のチドリは

保護色の効果でいっそう見にくくなる。

以下の写真に6羽いますが、分かるでしょうか。

以下矢印が答です。

目立つ一羽の動きにピントを合わせ適当にシャッターを切ると周囲に何羽も写っていました。

次は5羽です。

これまで海岸の散歩に多少の辛さを感じていました。しかしこの日かなり歩いたのですが不思議と楽でした。チドリに遊んでもらったせいでしょう。

チドリも何種かあり柿崎のはシロチドリのようです。このところ一羽二羽と、少ししか見ていなかったのがこの日10羽はいましたので嬉しかったのです。

今日の「小さな村の物語 イタリア」から。

開業して47年間、沖縄はおろか海外というものへ行った事が無い。お金と暇が無いうえ、さらにコロナだけは間に合っているという皮肉な日常だから如何ともしがたい。

せめてというので数年前に妻と奈良京都や長崎へ行った。国内で十分、これからはたまに旅行しようと考えていた矢先のコロナだった。今では近くの飯山市と野沢温泉、それに秋田県の鳥海山を見に行く計画で十分な楽しみになっている。

そんな訳なのでテレビで世界遺産や「小さな村の物語 イタリア」を観て旅情を味わっている次第。先回も書いたとおり、小さな村の物語は風土が美しいうえ生活の豊かさに毎回驚かされる。

そこには文化や教育、あるいは歴史、宗教の違いと一言で言えないものがありそうだ。素晴らしさが私達にも伝わる限り理解できる何かがあるのだろう。

だが一体それは何なのか、いつも考えさせられる。

本日(再放送?)は101才の老人の生前と、亡き後の長男夫婦が取り上げられた。

生前の老人はかって炭焼きをしていた。

ある朝目ざめのベッドへお嫁さんが蜂蜜を運ぶ。老人は何度もスプーンを舐めたあと、再び寝るかと思いきや四点杖を両手に数段の階段を降りて居間に出る。さらに暖炉に近い椅子に腰掛けると新聞を拡げた。

あまつさえ記者に向かってナポリの歌を歌おうかといって歌う。私は歌手じゃないからね、と断りを入れて恋の歌を歌った。

こんな生活をしていたら当地ではたちまち新聞に出るが、家族は静かに心こもった対応をするだけである。父を愛し後を継いだ長男は父中心の生活を語り、父の居ない生活など考えられないと述べる。

人望厚い老人の最後の床に村人たちが次々に訪れて手を握り祈った。村中の人と楽隊が出て歩き祈る葬儀の映像があったが、教会にあふれるた村人の服装はみな普段着だった。

亡くなって初めて父を語る人の多さに長男は驚く。お金を払えないまま村を出た女性は父から黙って品物を受け取ると“子どもだけは大事にしなさい”と言われたと話す。

“後で相手が嫌な思いをするから、施しは決して人に話してはいけない”、と述べていたという。

もう一つの話は少し若いパン職人の夫婦だった。夜なべの仕事中「この土地で採れるものは格別だから、それを使った私達のパンはいつかローマに届く日がくるだろう、コーラのようにね」と笑った。

休憩のベンチで夫は“出合った時と変わらず素晴らしい奥さん”と言うと、妻は涙ぐんだ。

向こうの谷間に見えるヴァッレピエトラ村。

向こうの谷間に見えるヴァッレピエトラ村。

世の中にこのような話以外どんな良い話があるだろう。

雪は降らなかった 撒いたエサに雀とヒヨドリおよびシロハラが来た コロナの推移。

一昨日のブログで、沿岸の大潟区の小雪と近づく寒波の事などを書いた。

確かに同夜はいっとき降りしきっていたけれど、大して降らず5~10センチ程度の積雪で済んだ。しかしながらよそで予報を見ている人は、連日並ぶ雪のマークを見て、既に何メートルも積もっていると思うらしい。

それは仕方が無いとして、昨日庭の雪面にバンクズやお菓子の残り、それに古米などを混ぜて播いた。辛い冬期を過ごす野鳥を慰労するためだった。

大抵30分くらいで雀やヒヨドリがやってくる。

集まる雀。

集まる雀。

本日この場所の積雪は定規で測ったところ10せンチだった。

自分の縄張りだと思っているヒヨドリが近くで監視している。

自分の縄張りだと思っているヒヨドリが近くで監視している。

この鳥はエサに寄ってくる雀を追い払い自らも食べる。

雀は直ぐまた来るので時には一緒に食べる。

この日は賓客?シロハラが来た。

それが猛烈な争いになった。

大きければ力があるが小さければ小回りが利く。

大きければ力があるが小さければ小回りが利く。

途中でもう一羽ヒヨドリが現れ互いは争った。

同じ枝で一緒に休憩。

同じ枝で一緒に休憩。

シロハラとはこうは行かない。離れてにらみ合っていた。

肝心のコロナはかなり身近になっている。学童、園児がメインターゲットなので先生や親御さんは神経を使っておられることだろう。高齢者の感染率と死亡者が増加しているのも怖い。

一見感染者は多いが、それでも当県の人口10万対感染率は全国平均よりもまだかなり低い。しかし三回目のワクチン接種率は全国ワースト3と本日報じらた。もっと進んでいると思っていたので意外だった。

この先6波の推移が気になる。報告漏れを含めた全体の罹患実数はかなり髙いことが想定される。その方たちに生成される抗体とこの先のワクチンにより、一定の社会的免疫が成立するか否かは重要なポイントにちがいない。

一般の抗体保有率を正しく追跡し、数週間先あたりで何か目途が立てばよいが。

人生の長短で「分からない」も答えの一つ 認知症の人とのコミュニケーション 沿岸の雪。

かつて母親に「今まで生きてきて長かった?短かった?」と訊いたことがあった。90才近くの時は「短かった」と答え、90才半ばすぎたら「長かった」と答えが変わった。

変わり方は自然に思われたが、重ねて訊いたならその時々で答えはバラバラだったかもしれない。

ただ誰かの箴言の通り、生活目標の有無で長短の感じ方が変わる、のはある程度頷ける。

本日90才を越えているAさんに訊いてみた。認知症が始まっている方で一時騒ぎが大きかったが、倅さんがこまやかに相手をするようになって以来、かなり穏やかになられた。

Aさんいわく、

「私にやそんがんこと分かりやせんです。毎日ぼーとしていやんすけ」

長短のほか確かに“分からない”は真っ当な答の一つにちがいない。

特に感心したのは、“毎日ぼーとしているだけですから”と理由を付け加えられたことだった。良い答だなと思った。

同行された倅さんに、良い答です、さすがお母さんですね、と話すと、背が高い男性の目がほころんでいた。

ところで認知症の人に何か質問をしても質問自体理解されない事が多い。

それでも、どこで生まれた?田植えをしました?きょうは寒い?いま雨は降っていますか?何が食べたい?赤飯はどうですうか?富士山を見ました?汽車に乗ったことは?親は怖かった?etcが通じる場合少なからずある。

これらから少しずつコミュニケーションを拡げてみるのも、良い関係のきっかけになる可能性がある。

多くで基本本人の毎日は寂しい。そのうえ無視、否定が重なるならば、自分だけの荒唐無稽な世界へと行くしかない。問いへの返事は何でも構わない、反応しあうこと自体が大切だと思われる。

またコミュニケーションによって、その人の「素の人間」としての楽しい発見があるかもしれない。

東京の友人が電話で雪のことをしきりに心配した。予報で毎日雪のマークが出ている、という。

予報を見るかぎりそう考えるのは当然だ。だがこと沿岸の当地は現在殆ど積雪は無く、説明しても中々分かってもらえない。

一応平坦で海が近いので気温が高いことや風が強いためと話してみるが、通じているだろうか。

冬の終盤に沿岸が降ることがある。明日は降るかも知れない。

「小さな村の物語イタリア」、疲れたらやっている仕事を変えてみる。

BS日テレで放映している「小さな村物語 イタリア」を土曜夕食時によく観ている。漁村、農村、山村の穏やかな風景と暮らしが紹介される。

石やモルタルの建物、石畳の坂道など風景に異国情緒が漂う。代々の土地への愛着と手仕事、家族の様子などもこころ温まる。

物の少ないスッキリ整った生活をみていると、この国の人達の「消費」はどうなっているのだろう、といつも考えさせられる。

代々質の良い品を大事に使い、将来の大切な何かのために貯金をしているのだろうか。働く年配の両親を定期的に訪ねる若い夫婦、後を継ごうとする若者もよく登場し、土地と家族への愛着の強さに感心する。

さて先週末は畑に精を出す老夫婦の暮らしだった。そのなかでおばあさんが呟いた。

「仕事に疲れた時は、やっている事を変えてみると良いんだよ」。かって姑から聞いた言葉だという。

これは確かに色々用事が混んでいるとき、あるいは庭仕事にも向いている言葉だと思った。

昨日日曜日の私は、前もってあれもしたい、これもしなければ、と五つも六つも予定があった。

介護向け書類と紹介状が三通、重要な手紙一通、絵の作製、絵筆を買う用事、購入作品の撮影、美術館の告知制作などなど。折角の日曜日だというのに考えただけで頭痛がしそうだった。

絵は西王母15枚の花を濃く着色した。その後の作品撮影の途中で、イタリアのおばあさんを思い出し、車を走らせ髙田の大嶋画廊へ絵筆を買いに行った。まだ腰まである髙田の雪に驚いた。

疲れたら休めば良いという話はだれにでも出来る。だが目先を変えることを明瞭に伝えたのはイタリアの小さな村の亡き姑さんである。

遠くの私にまで智恵を授けてくれて、有り難いと思った。結局この日、かなりの仕事が残って終わった。明日にしたらという妻の有り難い助言に従った次第。

「小さな村の物語 イタリア」のテーマ曲。

本日午後は三軒の在宅回りがあり、二軒カ所三回目のワクチンをした。

重い障害のある方を遠くの会場まで連れ出すのは大変である。在宅の接種は皆さんとても喜んでくださる。

本日午後は良く晴れ、そよ吹く風の寒さは和らいていた。

しかし明日は再び崩れるらしい。そうこうしながら間もなく三月になる。

やると思った平野歩夢選手 白鳥とタゲリ。

平野歩夢選手が期待に応えて優勝した。中継をみていたが二回目まで二位のところ三回目にほぼ満点を出して覆した。

決勝(三回目?)を前に、

“色々状況が変わるが、どんなでも対応できるようにしている”と述べ、その通りに結果を出した。

マナーは全く異なるけれども、バンクーバ五輪当時、服装と態度を批判されたパイオニア国母和宏選手を先輩として敬愛しているのではないだろうか。

見た所彼らの世界には独特なまとまりが感じられ、ドレッドヘアーなどもとても似合っている。

同選手はいつも落ち着いている。上掲の言葉など、若くして修業を重ねた茶人のようでもある。将来茶道に進めば立派な師範になれそう。

さて本日も日射しが良く、いつもの場所にコハクチョウが居た。嬉しい事に途中からタゲリが来た。かって何度か突然現れたことはあるが、群で素早く飛んでいるものばかり。地上の写真をちゃんと撮れたのは初めてで、不思議な鳥の印象だった。

タ「今日のところ急ぐんで、さよなら」 「僕の飛翔かっこいいでしょう」

タ「今日のところ急ぐんで、さよなら」 「僕の飛翔かっこいいでしょう」

白鳥にとってタゲリは特に珍しくはないことでしょう。珍しかったのは私だけでした。

遊びたがるコハクチョウとエサが欲しいタゲリという風にいたずらしました。

スノーボード競技 愛されることとプライド。

午後休診の本日、テレビで冬期オリンピックを観た。女子ハーフパイプのスノーボードが行われていて妙高市の冨田せな、るきの姉妹選手が銅メダルと5位入賞した。

せな選手が難度の高そうな業を次々に決め、るき選手は3本中2本を転倒したが最後は決めた。

代表になるだけでも大変なのに、オリンピックで上位に入るなど、それも10代で、とても信じられない。

その前にあった男子スノーボード・クロスも面白かった。一度に4人が滑降する。その協議中何組かで二人が接触転倒し、決勝進出ならなかった。しかしゴールで握手し互いに非難することも無かった。

またハーフ・パイプ女子優勝者は決勝を前に「私は何も求めない、ただ楽しむだけ」とコメントしていた。

いずれも鍛錬し精魂込めて競い合った末の洗練された境地であろう。

二月の晴れの日 樹下美術館の雪 鳥たち 信州の方から。

二月に晴れれば大気は透明で光は強く、下手な三月の雨天よりも「春」が感じられる。

今日はそんな日だった。

テレビによれば、今年になって既に1時間も日が長くなっているということ、納得させられる。

以下本日の近隣と美術館です。

陽光の美術館。雪は20センチほど。

陽光の美術館。雪は20センチほど。

矢印の所、カフェの前に屋根の雪が集中して落ちます。

本日は施設でワクチンがあった。自院の個別も行われているので忙しい。一段落する暇も無く若年層へと進む。

本日は在宅の無い日なのでヒマをみて樹下美術館の周囲を走った。日中ほぼ晴天が続き気持のよい空だった。花粉症の方はすでに辛い最中になっていて、本日私も目がかゆい。

以下は過日の鳥です。

二番穂をついばむのアトリと雀。穂に実は付いているのだろうか。

二番穂をついばむのアトリと雀。穂に実は付いているのだろうか。

間もなくノスリがやって来て群は飛び去った。

間もなくノスリがやって来て群は飛び去った。

タカは見栄えが良い。私にしては珍しくちゃんと撮れた。

本日長野県の方から、現在ハクガンはいますか、と電話があった。

ハクガンを検索されてブログをご覧になったと仰った。是非ハクガンを撮ってみたいということ。詳しく回っているわけではないが私自身、1週間ほど姿を見ていない。

県立大潟水と森公園の事務所が詳しそうなのでお尋ねしてみて、とお返事した。安曇野方面の方のようだった。あこがれの地からの問い合わせは嬉しかったが、お役に立てただろうか。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月