齋藤三郎ゆかりの人々展 その4 堀口大學と長女すみれ子さん。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」の紹介がその4まで来た。

本日は詩人でフランス文学者堀口大學の番になった。齋藤三郎の師である富本憲吉、近藤悠三からはじまり、これまで6名の士に触れさせて頂いた。そのうち三人が文化勲章の受章者、あるいはそれに比肩する日本を代表する人々であり、知るほどに皆さまは大きく高くなるばかりで身が縮む思いを禁じ得ない。

さらに、そのような人々と関係し、当地の交流では「かすがい」にも似た働きを負った齋藤三郎の器量と、上越という風土の懐の深さにあらためて驚きを禁じ得ない。

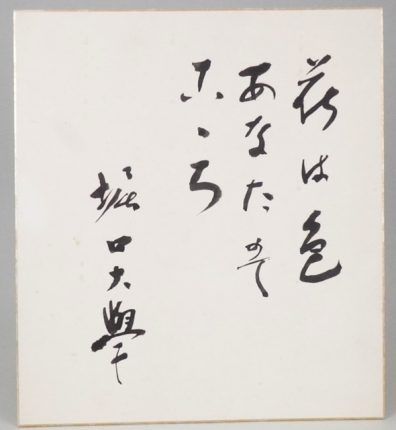

●堀口大學 1892年(明治25年)東京市生まれ新潟県長岡市育ち 89才没。

有能で文芸の理解もあった外交官を父に持ち、幼くして母を亡くし、祖母のもと長岡市で育った。短歌に親しんだ青春時代は与謝野鉄幹、晶子を師とし、佐藤春夫を友(終生の友)とした。慶応大学の在学中に父の任地であるメキシコに渡り、以後ベルギー、スペイン、スイス、フランスなど多くの国々を巡る中でマリー・ローランサンやジャン・コクトーの知己を得、フランス文学への造詣を深めた。外遊中に一時帰国すると最初の詩集『月光とピエロ』を著している。

14年間の海外生活を終えて帰国。同年ベルレーヌ、ボードレーヌ、アポリネール、コクトーなど66人、340篇を集めた詩集「月下の一群」を発表、文壇に多大な影響を与えた。生涯で300にも及ぶ著作を発表し、後年は歌会始の召人にも選ばれ1979年(昭和54年)に文化勲章を受章。

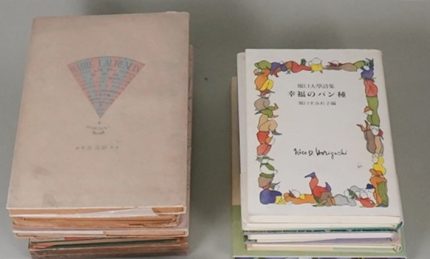

上段左・妙高市、上越市時代の詩集「雪国にて」「甘い囁き」「人間の歌」など。

上段左・妙高市、上越市時代の詩集「雪国にて」「甘い囁き」「人間の歌」など。

上段右「幸福のパン種」「虹の館」「水辺の庭」など長女堀口すみれ子さんの著書。

手前写真左・髙田に於ける堀口大學ご家族、右・齋藤三郎窯に於ける先生。

写真は「虹消えず 又」 堀口大學先生三周忌追慕写真帖の見開き。

(1983年3月15日私家版 撮影・発行濱谷浩)

堀口大學の妻マサノは現妙高市出身。昭和19年一家は妙高市に疎開。21年髙田南城町に移り、25年に葉山町へ転居するまで足かけ7年を上越で暮らした。

●長女堀口すみれ子さんは昭和20年生まれの詩人、エッセイスト、料理家。髙田で幼少を過ごし濱谷浩夫人朝さんの寸雪庵で茶の稽古をされている。爽やかな著作の行間には風や水の音が聞こえるのを覚える。

●来たる7月9日土曜日、午後3時から堀口すみれ子さんの講演会「父堀口大學と上越そして齋藤三郎」を催します。これで樹下美術館4回目になるすみれ子さんのお話、前回は2014年でした。涼やかな声で語られるお話をどうかお聴き下さい。

●講演会お申し込みは 電話025-530-4155(良い午後)でお願い致します(入場料お一人500円です)。

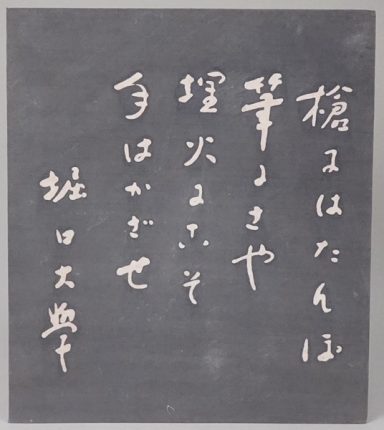

鼠地に蝋の筆で書き抜いた色紙。

鼠地に蝋の筆で書き抜いた色紙。

「槍にはたんぽ 筆にさや 埋み火にこそ 手はかざせ」

「埋火(うずみび)にこそ手はかざせ」とは何と良い言葉なのだろう。

自身を維持するには過去歴史に触れてみなさいと言う意味

ではないか、と思う。

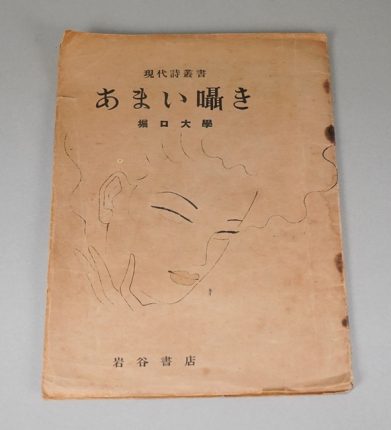

詩集「甘い囁き」 昭和22年5月10日 岩谷書店発行

詩集「甘い囁き」 昭和22年5月10日 岩谷書店発行

表紙・装丁は東郷青児で戦争直後の貧しい時代、

芸術家たちは仕事を分け合って生活してたことが伺われる。

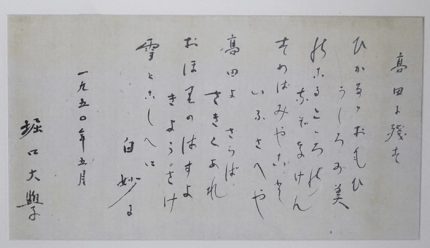

1950年髙田を去るに当たって残した詩「髙田に残す」。以下読み下し。

1950年髙田を去るに当たって残した詩「髙田に残す」。以下読み下し。

ひかるゝおもひうしろがみ

のこるこヽろの なぞなけん

すめばみやこと いふさへや

高田よさらばさきくあれ

おほりのはすよ きようさけ

雪とこしへに白妙に

1980年、有志によって髙田城址公園にこの詩文を刻んだ詩碑が建てられました。

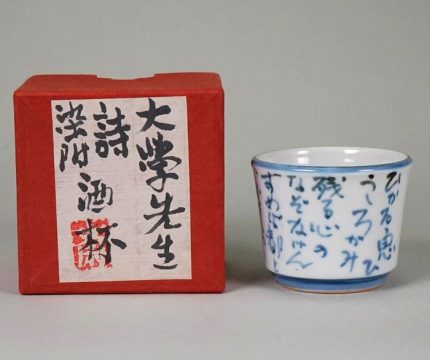

詩碑建立を記念して齋藤三郎は詩文が書かれた染め付けの

詩碑建立を記念して齋藤三郎は詩文が書かれた染め付けの

酒盃を焼き建立協力者に配りました。

次回はマグナムフォト写真家濱谷浩と朝夫人です。

恵みを恵まれる 机を見て自分を診断。

晴れたり曇ったりの本日。

私だけでは無く多くの人が本日「寒い」と言い、あるいはしばしば「特に今年は寒い」とも仰った。

「今年はおかしい」と毎年のように言われるお天気。「順調」と褒められることなどめったに無いので可哀想と言えば可哀想でもある。

今のところ「寒い」と評されているが、真夏には「暑くて変だ」とか「寒くておかしい」などと言われるような気がする。

今日も寒かったがこの程度なら作物には良いらしい。

今季最後と仰って頂いたタケノコ。

今季最後と仰って頂いたタケノコ。

今どきこんなに大きなものが何処で獲れるのだろう。

昔一緒に演劇をした人から届いたキス。太っていて味も香も良かった。

昔一緒に演劇をした人から届いたキス。太っていて味も香も良かった。

寒い気象が続いているが山海のものは良く育っているようだ。その恵みを折々に皆さまから恵んで頂く一方で、私は何を恵み、お返し出来るのだろうかと考えてしまう。

その私と言えば、

自分の居場所。

自分の居場所。

最近机がごちゃごちゃと片づかない。

ここでpcをいじり、絵を描き時には食事をする。昔から一般論として“鬱になると片付けが上手くできなくなる”という概念を持っているので、時々俯瞰するように机を眺めて自分を診断する。このところ未処理のままの書類も多く、大丈夫かなと疑っている。

風が強かった日の夕ぐれ 不順というもの。

昨日は雨、今日は風。

いくら6月が良い季節だと言ってもやはり不順もある。不順は時には仕方がない。気象も自分も世間も、みな複雑のうちに生きているのだからどこかで不順は起きる。

ただし不健康だけは気を付けなければならない。その時は反省し、あとは不順の非日常かつ興味深いところや、ふとした美しさをあらてめて味わうのも良いかもしれない。

今夕はそんな時間があった。以下雲が良かった仕事後の近隣です。

頸城区の農道から、暮れてゆく妙高山と火打山。

頸城区の農道から、暮れてゆく妙高山と火打山。

まだ結構雪があるのですね。

くびき駅19時17分発下りほくほく線電車。

くびき駅19時17分発下りほくほく線電車。

風が無ければもっと田に灯りが写ったことでしょう。

日が長くなりました。

本日昼、庭でお会いした方ご来場あり難うございました。ご覧になっていますか、これからもどうか宜しくお願い致します。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その3、棟方志功、河井寛次郎、志賀重人と辰砂修得。

樹下美術館の常設展示の陶芸家齋藤三郎は私どもの家を何度も訪ねて来られた。氏は博識で鼻に響く良い声で話し、聞く者を飽きさせることはなかった。

齋藤について両親はその日のこと話を教えてくれることがあった。仕事については以下二点をよく本人から聞いたようだ。

一つは、辰砂(しんしゃ)の技法が難しく、なかなか顔料が定着しないこと。もう一つは、年を取るに従って華やかな着色を好むようになったこと、だった。

昭和27年のある日、当時の三郎の助手である志賀重人氏が京都の陶芸家河井寛次郎の許へ向かい、難関の辰砂修得を目指すことになった。河井氏は釉薬の優れた研究家であり早くから辰砂を完成させていた。齋藤自身が出向かなかったのは自らの窯焚きが迫っていたためかもしれない。

京都行きの途中、志賀氏は富山県福光町に居住していた棟方志功を訪ねた。そこで棟方氏に作品を制作してもらいそれを旅費および滞在費の足しにすべく寄ったのだ。一連のいきさつと作品依頼は予め齋藤氏から棟方氏へと手紙でしたためられていたと考えられる。

この話については、2014年、棟方、齋藤、志賀各氏と親交した大潟区渋柿浜の専念寺ご住職青木俊雪さんからお聞きした。青木氏によれば棟方氏は直ちに20枚ほどの作品を仕上げて志賀氏に渡したという。

その時の棟方作品がどのようなものだったかお聞きしていないが、旅費、滞在費を十分にまかなうほど作品の人気は広く浸透していたことが伺われる。またこのことから齋藤と棟方、さらに棟方と河合各氏の親交の厚さを垣間見る事ができる。

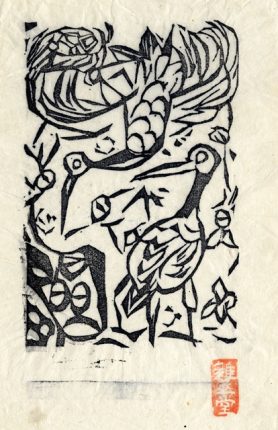

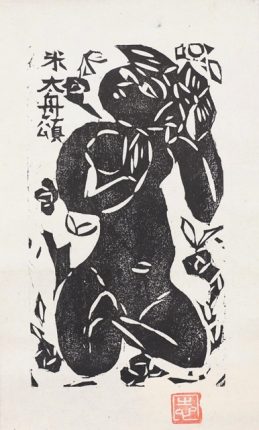

以下棟方志功作品からです。

当地祭の音頭を踊る娘を彫った「米大舟頌」

当地祭の音頭を踊る娘を彫った「米大舟頌」

棟方作品はほか1,2点展示の予定です。齋藤三郎は棟方氏を連れて私どもの家を訪ねてこられたことがあり、作品はその時父が購入したものです。

以下河井寛次郎 作品。

「花茶碗」

「花茶碗」

「辰砂花香合」

「辰砂花香合」

温かく美しい辰砂の発色が見られる。

最後に志賀重人作品です。

左灰釉草文茶碗 右辰砂染め付け茄子文湯呑。

左灰釉草文茶碗 右辰砂染め付け茄子文湯呑。

湯呑の辰砂は完璧ではないだろうか。

●志賀重人:高田出身で齋藤三郎の築窯から協力、助手として齋藤三郎に入門。また当地で濱谷朝氏が開いた江戸千家茶道に早くから入門。後に京都へ出て修業、さらにオーストラリアで陶芸技術を広め、教授もされて活躍。河井氏の許を訪ねたことは終生志賀氏の宝物になったにちがいない。濱谷浩写真集「昭和男性諸君」の昭和24年のページに裸でうずくまる氏を背後から撮影した写真が掲載されている。日焼けした身体は逞しく、優しい印象しかなかったが、特攻隊の生き残りと書かれていて驚いた。

●河井寛次郎:1890年(明治23年)8月24日兵庫県生まれ 76才没。柳宗悦の民藝運動の影響を受け、高い精神性と深くおおらかな独自の世界を展開。器の箱に署名をしたが、一民として器そのものには署名をせず、相当していた人間国宝や文化勲章など公の認定、表彰を辞退。終生棟方志功に敬愛された。

●棟方志功1903年{明治36年)9月5日青森県生まれ,72才没。眼が不自由だったこともあるが川上澄夫の版画の影響を受け油絵志望から版画{本人は板画を宣言)へと変わる。1936年(昭和11年)発表の「大和し美し(うるわし)」を柳宗悦が驚きをもって評価、河井寛次郎に知らせ、その後棟方は河井の京都の自宅へ招かれて逗留。その後も芸術、仏教など河井から薫陶を受ける。昭和10年以後齋藤三郎の富本憲吉入門時代に両者は知り合っている。

※小品ですがどうか河井氏、志賀氏の辰砂をご覧下さい。

次回は堀口大學、さらに濱谷浩を紹介させてください。

最後に齋藤三郎本人の辰砂作品です。

初夏の庭。

本日は齋藤三郎ゆかりの人々展の記事をお休みして最も良い季節を迎えている庭を掲載させてもらいます。

丁度良い気温、風強からず雲も良く、晴れ間にも恵まれる初夏。木々は安心して枝を伸ばしその下で花たちが静かに発表会をしている。

以下は今夕6時過ぎの模様です。

花をつけるようになったやや奥にある背の低いヤマボウシ。

花をつけるようになったやや奥にある背の低いヤマボウシ。

植えた記憶が全く無いので鳥が種を運んだのか。

反対側からも撮りました。

反対側からも撮りました。

初夏、このような足元の花は特別素晴らしい。

数カ所で卯の花が真っ白に咲いている。

数カ所で卯の花が真っ白に咲いている。

向こうでススキが伸び始め、田植えを終えた水田がみずみずしい。

植えたばかりのラベンダーとベゴニア。

植えたばかりのラベンダーとベゴニア。

渋めだった庭が明るくなり、夏も頑張りそうなので頼りにしている。

建物の反対側で柿が花を咲かせている。

建物の反対側で柿が花を咲かせている。

今年は数十の花が見える。

まだ食べるところまで実った事がないが今年初めて獲れるのか。

百合の季節まで庭はいっそう生き生きとした眺めになる。梅雨を迎えるとアジサイや百合が雨に打たれるので少々可哀想だ。

当館は建物、そして家具や食器、庭も一応展示物に準じると考えています。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その2 近藤悠三と北出塔次郎

本日は齋藤三郎の最初の師近藤悠三です。

悠三への弟子入り前後のことに触れますと、旧栃尾町出身の三郎は13才のときに刈谷田川の洪水で母を亡くしました。多くの犠牲者の中で母だけ遺体が見つからなかったそうです。一家の悲しみは如何ばかりだったでしょう。

1928年(昭和3年)、兄泰三は福井県小浜の妙心寺に入り出家。1932年(昭和7年)、絵が上手かった18才の弟三郎を縁あって京都の近藤悠三の許へ入門させました。

●近藤悠三 1902年2月 京都市生まれ 83才没

1914年、京都市立陶磁器試験場付属伝習所轆轤科に入所。その後奈良県に窯を築いた富本憲吉の助手として師事。1928年に帝展で初入選を果たした後13回連続で入選。山、梅、石榴を得意のモチーフとして金彩、赤絵へと陶技を拡げ雄渾、明解な絵付け作品を生み続け、1977年染め付けの人間国宝に認定されました。

齋藤三郎は近藤氏のもとで足かけ4年の修業後、助手を探していた富本憲吉の許へ入門しました。

石榴(ざくろ)染め付け角皿。

石榴(ざくろ)染め付け角皿。

太めの筆が走り、モチーフにリズムと生命感を与えている。

石榴は悠三が好んで描き、富本憲吉は描くことがあり、齋藤三郎は好んだ。

梅呉須赤絵鉢。

梅呉須赤絵鉢。

※呉須(ごす):酸化コバルトを主成分とした顔料で、焼くと青色を発色。

呉須を用いる技法を「染め付け」と呼び、釉薬を掛ける前の素焼き上に描く。

梅は憲吉、悠三、三郎とも好んだ。憲吉と三郎は花びらを、悠三は枝を主に描いた。

後年近藤悠三は齋藤三郎を訪ね赤倉温泉で遊びました。

ゆかり展の氏の作品は入り口正面のボックスと左手前のボックス2カ所に3作品を展示予定です。

展示は近藤悠三作品から時計回り(右回り)で観るよう心がけるつもりです。

●北出塔次郎(きたで とうじろう) 1898年(明治31年) 兵庫県生まれ 70才没

北出塔次郎作「色絵急須と茶碗10客揃え」

北出塔次郎作「色絵急須と茶碗10客揃え」

華やかで明解な色絵磁器。

富本憲吉は齋藤三郎が師事した昭和10年代の前半に色絵磁器のさらなる研究のため九谷へしばしば通いました。九谷の宿泊は窯元である北出塔次郎宅の世話になり窯を借りて取り組み、塔次郎もまた訪れる憲吉から新たな色絵陶芸の世界を熱心に学びました。後年金沢美術工芸大学教授を勤めています。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」その3では河井寛次郎、棟方志功、志賀重雄を記してみます。

本日、大潟区土底浜の内山木工所に注文していたゆかり展で用いる120×90㎝の多孔ボードパネル6枚が、思ったより早く出来上がってきました。

ひと安心です。

齋藤三郎ゆかりの人々 展 その1 富本憲吉。

今後、6月23日からの「齋藤三郎ゆかりの人々 展」に向けて展示予定作品のお知らせと作者についてのコメントを記します。

本日は富本憲吉です。

●富本憲吉:1886年(明治19年)奈良県生まれ 78才没。

東京美術学校で学び在学中にイギリスに留学。ウイリアム・モリスが提唱したアーツ・アンド・クラフト運動に影響される。帰国後、来日中のエッチング版画家で英国人バーナードリーチと親交。リーチが陶芸に興味を持つと、憲吉も同じ道を目指すこととなる。実家の奈良県内の安堵村に築窯し楽焼きから始め、白磁および染め付け作品を発表。1915年(大正4年)東京都祖師谷に移り昭和10年代には九谷を訪ね北出塔次郎宅を宿として色絵磁器をさらに探求。1946年(昭和21年)に京都へ移り精緻な金銀彩に取り組む。1955年(昭和30年)色絵磁器で人間国宝となり1961年(昭和36年)文化勲章を受章。

齋藤三郎は1935年(昭和10年)、22才の時に最初の師である近藤悠三から推されて富本憲吉のもとに2年余入門。厳しい師のもとロクロを挽き、絵付け焼成および陶芸の精神を学び、この間師に添って九谷行きにも同行した可能性が伺われる。近藤悠三はかつて富本氏の許で修業をしているので兄弟子にあたる。

●以下展示予定の富本作品から

染附「竹林月夜」皿。

染附「竹林月夜」皿。

図柄は故郷の安堵村の風景で、長く好んで描かれた。

アイディアはバーナード・リーチとの外出から生まれている。

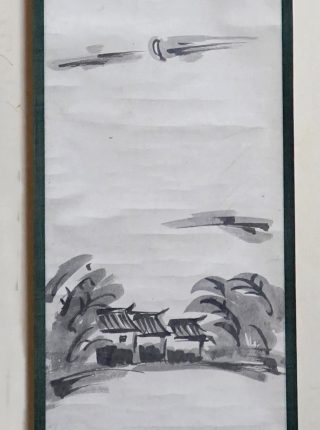

掛け軸「安堵村小倉」から。

掛け軸「安堵村小倉」から。

月、竹林、倉の図案は「竹林月夜」によく似ている。

染附並用中皿「風景」5枚。

染附並用中皿「風景」5枚。

安堵村の「曲がる道」がモチーフ。

後年、実用と普及を願って並用と称し、工芸的な数もの作品に熱心に取り組んだ。

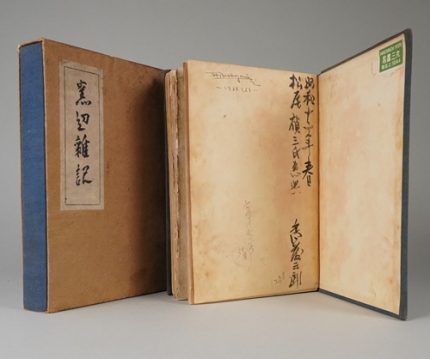

右・富本憲吉最初の著書「窯辺雑記」 初版 1925年(大正14年)文化生活研究会発行

右・富本憲吉最初の著書「窯辺雑記」 初版 1925年(大正14年)文化生活研究会発行

および左・文化出版局版、1975年(昭和50年)発行。

初版本に昭和12年春 松尾禎三氏恵與 齋藤三郎と自書している。

松尾禎三を調べたところ同名の豆本作家があったが、同定は出来なかった。

●「窯辺雑記」について

安堵村に窯を築き試行錯誤が続いた時代の志と生活の実状が書かれている。生活はかなり苦しかったらしい。理解者(陶芸愛好家)として新潟県旧西頸城郡能生の素封家伊藤助右衛門のことが触れられている。

以上4点に銀彩蝶文香合と梅竹湯呑2器を加えて正面のテーブルと壁面に展示の予定。

※スペースに余裕があれば並用作品「花の字」中皿5点も展示致します。

次回「齋藤三郎ゆかりの人々 展」からその2として、齋藤三郎の最初の師・近藤悠三および九谷焼きの北出塔次郎の二人を予定しています。

東京の人 北陸道の側道に白い花々そしてアザミとコミスジという蝶 「私のアルベール」。

昨夜少し雨が降ったため植えたばかりのラベンダーとベゴニアには恵みだった。そして本日は少々の風とともに折々陽が射した。

昼休み古径記念美術館館長さんが東京の大手出版社のエディターさんとお寄りになった。ある企画のために当地へ来られた旅の人は物静かな方。しかし心身には美術の感覚と知識がぎっしり詰まっている印象を一瞬にして受けた。

その方は庭で満開のヤマボウシに目を止められ、ロイヤルドルトンのカップを選ばれた。コロナが和らいで、時折都市部や遠隔からち寄られる方をお見受けするようになったが張り合いであり、嬉しい。

仕事に戻る道(北陸道の側道)で何種類か白い花と最後にアザミと出会い、初めての蝶を見た。

卯の花(ウツギ)。

卯の花(ウツギ)。

この花を歌った「夏は来ぬ」の作曲者小山作之助は小生の大叔父。

7人もいた叔母達は集まる度に声を揃えて「夏は来ぬ」歌った。「夏は来ぬ」とは言わずに、「叔父さんの歌」を歌いましょうと言っていたように思う。

冠のようなのでこどもの頭に載せてやりたいガマズミだが、

冠のようなのでこどもの頭に載せてやりたいガマズミだが、

白い粉のようなつぶつぶが沢山落ちそうだ。

ノイバラの白さも美しい。僅かな香がある。

ノイバラの白さも美しい。僅かな香がある。

道が大潟スマートインターに近づく頃アザミに出会った。

ここでアザミを見るとは思わなかった。

ここでアザミを見るとは思わなかった。

過日アザミを見た道はこの雑木林の南の反対側なので

あってもおかしくないが、ちゃんと咲いているとは。

アザミを見ているとヒラヒラと蝶がやってきてそばに降りた。

アザミを見ているとヒラヒラと蝶がやってきてそばに降りた。

日を浴びてじっとしている。後で調べるとコミスジという蝶だった。

明日は6月1日、文字通り「夏は来ぬ」になる。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」の作品を適時掲載したい。明日は三郎の二人の師、富本憲吉と近藤悠三作品で始めたい。

最後に昭和29年(1954年)の歌。

「私のアルベール」 歌・松島詩子

昭和29年の私は中学一年生。歌は当時のNHKラジオ「のど自慢」でとても人気だった。男性も歌ったように思う。

ロンドンやニューヨークでもない、パリが舞台のシャンソン風の曲。

ペーブ(ペーブメント:石畳)、ミモザの花、セーヌ河、シャンソン、、、。戦争で途切れた「花の都」パリへのあこがれが再び繋がった喜びが伝わる。

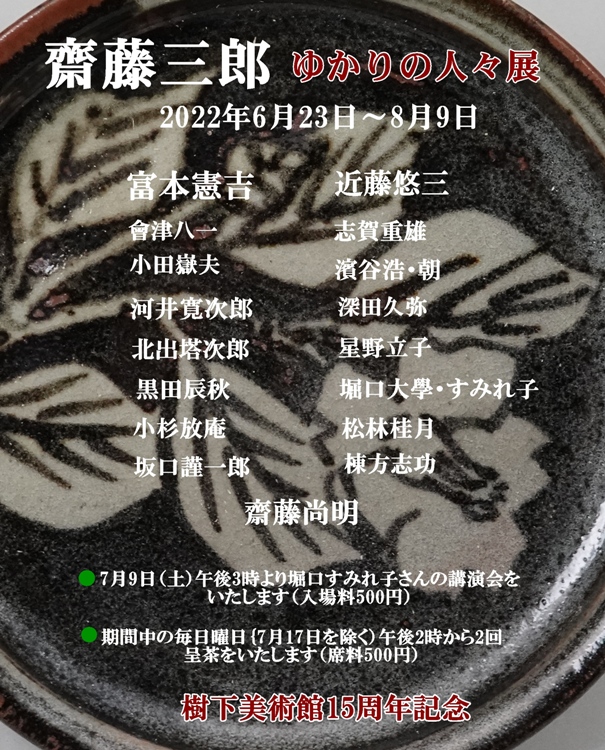

樹下美術館開館15周年記念「齋藤三郎ゆかりの人々展」準備状況。

6月23日{木)~8月9日(火)の樹下美術館15周年記念の催事「齋藤三郎ゆかりの人々展」が迫ってきた。

一大事にも拘わらず準備、特に告知関連がもたついている。

何しろ80才のジジイである自分が80点余の作品撮影、チラシ原稿作りから著作権利用申請、ブログによる作品紹介、作品キャプションや来館者向け説明文作成etcと、デリケートな仕事の山に一人で取り組まなければならない運命。

一ヶ月前には、まさか愚痴をこぼすとは考えずに呑気に構えていた自分が恨めしい。

遅まきながら作品揃えと撮影は全て終了しリストも出来た。弱小個人施設では宣伝と告知に十分手が回らないのだが、手抜きをルーチン化してきたお陰でこれまで細々ながら運営できた?と言い訳している次第。

趣を変えて作ったチラシ原稿。

趣を変えて作ったチラシ原稿。

取り上げる人物を一人減らし18人にした。

●7月9日(土)午後3時から堀口大學のご長女、堀口すみれ子さんの講演会を開催いたします。

●催事期間中の毎日曜日{7月17日は除く)午後2時から2回薄茶の呈茶を致します。

※申し分けありませんが参加料お一人様500円です。

※いずれもご予約は☎025-530-4155でお申し込みください。

展示については、

17個の従来の展示ボックスに2個足し、ほかに10個の壁釘(出し入れ可能)に90×120㎝の多孔ボードを最大10枚予定し、紙物の展示に使用する予定。

限られた狭いスペースをどのように使うかはむしろ楽しい作業なのだが、皿立ての追加や短冊、色紙の額装が一部残っている。

過日小林古径美術館の館長さんとお会いし、作品著作権のクリア方法などをお聞きした。展示作品リストをご覧になり、楽しい良い展示になる、と仰って頂き励みになった。

また貴重な作品の貸し出しにご協力を頂いている二代陶齋・齋藤尚明氏の厚いご理解も感謝に堪えない。

今後展示品について何人かずつブログで取り上げて行きたいと考えています。

小規模ですが精一杯の15周年記念展を楽しみにして頂ければ、と期待ている次第です。

本日はスタッフが自分の庭から運んでくれた2鉢のラベンダーに1鉢7800円の大きなラベンダーをホームセンターで買い足して庭に植栽した。

列に6個の色のきれいなベゴニアを並べ、植栽は妻とスタッフが腰をさすりながら行った。

※ラベンダーというのは高いものなのですね!

年はとっても扱うものは常に新鮮にしておかなければ皆さまからお金など貰えない。

「ここに幸あり」 教育は幸福のみなもと。

何かにつけ「昔は良かった」と思うのは年のせいであるため先ずお許し願いたい。

昔の事々のなかで好きな歌に「ここに幸あり」がある。動画サイトでこの歌の背景に夜間の定時制高校と思われる映像が重ねられているものがあった。

歌が発表された昭和31年は中学三年生の年にあたる。何故かこの歌で浮かぶのは潟町の砂浜での海水浴というのも不思議なことだ。

以下動画で当時の夜間定時高校の授業風景と生徒さんの日中の仕事が丁寧に撮られている。

大津美子歌「ここに幸あり」

多くの生徒さんがさまざまな仕事に就いていることが分かる。

学校で眠い目をこすりながら、あるいは肩を揉みながら懸命に取り組む授業や実習。先生の熱心さもまた伝わる。そして幸せな給食時間。

歌詞の内容とは意を異にしているが「学ぶこと」が「幸(さち)」であることが読み取れ、大津美子さんの温かな歌声は彼らへの応援歌のように聞こえる。

現在の定時制高校はすっかり様変わりしているらしい。そこへの進学は経済的な背景よりも好みや性格など個人的な事情による場合が多く、現在当地では夜間がなくなり日中の定時制だけになっていると聞いた。いずれにしても昭和30年代の定時制高校の映像からは高度成長へ向かう時代の若者の本気と熱気が伝わる。

話変わって、今日の平和と繁栄は日米安全保障のお陰というお説は一面ご尤もだが、一片の動画は幸福を求めて教育を大事にした国民の真剣さと勤勉さが今日の礎になっていることを如実に浮かび上がらせている。

プーチン氏の戦争を最後として世界は愚かさから抜け出る方向へ向かうのではないかという一縷の希望がある。

いかなる犠牲もあってはならないという哲学のもと、愚かさを救済する教育と幸福を国の是の是として長く根幹に据えてもらいたい。

実社会は人間を成長させる。当然学校もしかりである。映像の人々は主に経済的な理由から夜間へ通われたと考えられる。就業と学業の両立は本当に大変だったに違いない。だが曖昧な青春を過ごした私などにとってそれは眩しく貴重で幸福な姿として写る。

季節が濃くなる。

5月下旬となり庭は濃い緑へと色を変えた。

あっと言うまであり、色どころか枝も一段と伸びて美術館は緑に埋もれるようになっている。

以下本日の眺め。

ジャガイモから始まった皆さんの家庭菜園。まちまちだった苗は順調なお天気に恵まれていずれも青々と育っている。

以下は近隣のジャガイモ畑。

ある畑熱心な方が「春はジャガイモ、秋はダイコン。美味しくて用途が広く、畑の代表みたいなもの。皆さんは必ず作られ、長年研究され尽くされているため誰でも作れるように完成されてきている」と仰った。

だがジャガイモなどはこの先が勝負で、毎年ある程度出来不出来のばらつきが生まれる。大きいのが沢山採れたという笑顔に、小さなものばかりと言って不満な声が混じる。

さて過日の海の夕暮れ写真で遠くに幾つも漁り火が見えていた。

すると同級生から鯛を頂いた。仲間から沢山もらうので取ってくれるとありがたい、と喜んでいた。

一日目は刺身、その後にアラ煮で出てきた。

一日目は刺身、その後にアラ煮で出てきた。

W君、美味しく頂きました。

梅雨まで良い季節が続く。

昨日北越の小京都、加茂市を訪ねた。

去る5月1日、かねて新潟日報おとなプラスで見た加茂山公園を訪ねた事を書いた。その折、時間切れでリス園を見られなかったことと、付近の風情が良かったことから妻を誘って再訪したいと思っていた。

そこで午後,、知人が加わって念願を果たした。曇の空とはいえ、風景の隅々を見ることが出来るので悪くは無かった。

リス園のそばにあった松岡譲揮毫による民謡「加茂松坂」の歌碑。

リス園のそばにあった松岡譲揮毫による民謡「加茂松坂」の歌碑。

帰りは園内の静かな山道を回る。

帰りは園内の静かな山道を回る。

このくらいの坂道はこどもも楽しめる。

博物館で加茂一帯が織物、木工(桐ダンスなど)、和紙など

博物館で加茂一帯が織物、木工(桐ダンスなど)、和紙など

創意工夫の物作りで栄えたことが良く分かる。

やはり新潟日報おとなプラスで知った加茂駅付近の

やはり新潟日報おとなプラスで知った加茂駅付近の

カフェ「ピノキオ」で食事時間まで小休止。

市街地をくまなく明るい雁木風の側路が続き、

市街地をくまなく明るい雁木風の側路が続き、

車も店先に楽々駐車できるようになっている。

お目当ての「山重(やまじゅう)」へ。

お目当ての「山重(やまじゅう)」へ。

如何にも手入れ良い創業200年、国指定の文化財。

玄関と部屋に爽やかな岩田正巳の絵が架かり、床の花も心こもっていた。

以下山重のひととき。

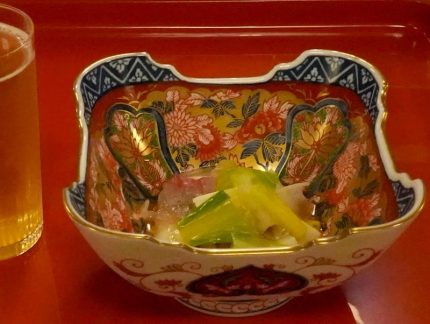

温物の鯛あら炊き。

温物の鯛あら炊き。

生生姜、ごぼう、木の芽のあしらいがまことに麗しい。

青豆ごはんのあとのメロンまで十品、小京都の心こもった料理を堪能した。

青豆ごはんのあとのメロンまで十品、小京都の心こもった料理を堪能した。

この時勢なかなか遠くへ足が向かない。

たまたま新聞で知った新潟県加茂市は車で1時間少々。

まだ二度目だが、普段あまり縁が無い県央の街は「北越の小京都」と称するだけあって旅情と安堵のもてなしを漂わせる風だった。

お陰様で本日午後のひとときを貴重なハレの時間にしてもらった。

白薊見つけて嬉し野道かな

一昨日のブログで薊(アザミ)が咲く農道へお誘いする一文を載せました。すると本日三名の方が見えられ妻も加わって出かけた。

この道の右側(南側)に沿って5~6カ所アザミが集まって咲いている。

この道の右側(南側)に沿って5~6カ所アザミが集まって咲いている。

一部残るハマダイコンと一緒。

一部残るハマダイコンと一緒。

白花。

白花。

高校で生物の教師だったA氏は牧野富太郎博士の

コンパクト版植物図鑑を持参された。

アザミの項目に「希に白花がある」と記載されていた。

あらためて白の貴重さと在野の偉人の偉大さに皆で感心した。

わずか300メートル余のニセアカシア香る野道。春風に吹かれながらアザミを堪能し、スイバを噛んだり、群れ咲くコバンソウの花やベニシジミあるいは色づき始めた桑の実を眺めて歩いた。フワフワと辺りに揺れるイネ科の草はK氏が図鑑を調べて「ニワホコリ」と仰った。

ご一緒の皆さま、有り難うございました。

一雨欲しいところ。

花の行進 オオツユクサやアザミ(野アザミ)の白花 ニセアカシアの花 大夕焼け。

次々と花が咲くので追いついて行くのが大変だ。

まだ先と思っているうち仕事場のカーポートの屋根で

まだ先と思っているうち仕事場のカーポートの屋根で

ナニワイバラが満開になった。

その昔、新潟市の園芸店で90センチの一本苗だった花。

そして本日午後、このところしばしば足を運んでいる雑木林沿いの農道へアザミを見に行った。

あのスコットランドの紋章のように少し首をかしげている花が多い。

あのスコットランドの紋章のように少し首をかしげている花が多い。

昨日茎が紫色の花を珍しいかもと記したが、ここにもそれらしい花が

かなりあり、珍しいというほどではなさそうだった。

野性でこれは珍しいかもしれない。

野性でこれは珍しいかもしれない。

一本だけアルビノ(突然変異による白花)があった。

残りの蕾が白く咲きそろったなら更に目立つことだろう。

このところ目土を施している芝生に撒水後、まっ赤な夕焼けに気づき

このところ目土を施している芝生に撒水後、まっ赤な夕焼けに気づき

田んぼへ出て美術館の方向を撮った。

毎日がめまぐるしく過ぎ、昨夏倒れたことが時おり頭をよぎる。

昨夜は早めに寝たものの真夜中の電話で起こされ、お一人の看取りに出かけた。夜中の電話は切ないが車のハンドルを握ると、仕事、仕事、と頭が切り換わるのは永年の性。

過日富山県のお客様がお見えになり拙ブログを見ていると仰ったと、スタッフから聞いた。有り難いことと感謝しています。

●明後日19日(木)午後2:30ころ本日の農道へ再度アザミを見に行きます。ご希望の方がいらっしゃいましたら、受付で仰ってください。宜しければその時刻に美術館からご案内致します。花だらけというわけではありませんが、白花も見られると思います。車で1分少々の場所です。

二件の在宅訪問、アザミと猫さん どくだみ茶。

本日の訪問診療は二件。いずれも雑木林を通るので道中はさわやか。一件目のお宅が近づくと「この辺にアザミが咲いているはず」と同乗の看護師に話した。

少し進むと道の両側に併せて数十本の花が見られた。やや日陰のせいかまだ多くが蕾だった。

最初のお宅で用件を終えて庭に出るとテーブル状の庭石の上にドクダミが干してあった。

これに干したセンブリとアマチャズルを加えてどくだみ茶を作るという。

これに干したセンブリとアマチャズルを加えてどくだみ茶を作るという。

それを日常のお茶として長く飲用していると仰った。

お宅の猫ちゃんが近づいてきた。

先回から甘える仕草をするようになった。過日はスズメを獲ったらしい。

先回から甘える仕草をするようになった。過日はスズメを獲ったらしい。

捨て猫を保護され今日に到っているとお聞きした。

次は数キロ離れたお宅へ。

開けた雑木林の水路に添って走りながら「こんな所にもアザミがあってもいいんだが」と言うと、看護師が「あそこ、あそこにあります」と言った。

やや離れた高い土手の上に沢山咲いているアザミ。

やや離れた高い土手の上に沢山咲いているアザミ。

濃い紫色の茎は初めて。珍しいかもしれない。

二件目のお宅で車を降りると、看護師が今度は「あっ、猫」と言った。

近くのお宅の玄関に白黒の猫さん。遠目にとても格好良く見えた。

近くのお宅の玄関に白黒の猫さん。遠目にとても格好良く見えた。

本日2カ所のアザミと2匹の猫に出会った。何かと利害信条が衝突しあう人間社会と違って、花や猫さんたちとは気楽な関係で良いため、心身が休まる。

お訪ねしたのは間もなく100才の方と1002才になったお年寄りだった。温かい目で大切にされているのがよく分かる。

倍賞千恵子の「あざみの歌」。澄んだ美しい声に癒やされる。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月