篠崎正喜作品、南国の海辺の二作品 暑かった高田の午後。

本日は前回に続いて来たる篠崎正喜展の作品紹介です。今日の暑さにちなんで夏らしい作品を載せてみました。

作品の額はフォトスケープで付けました。

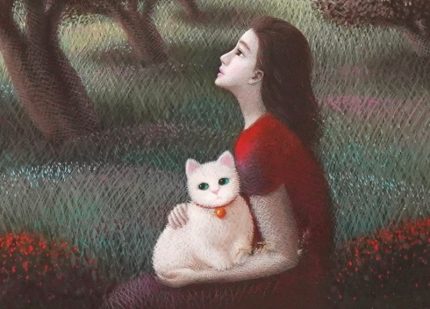

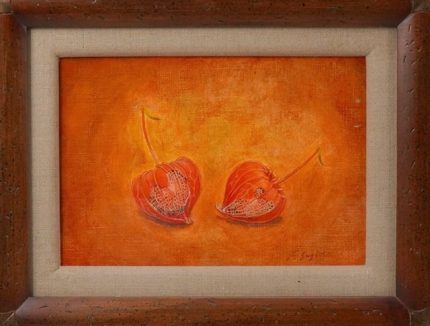

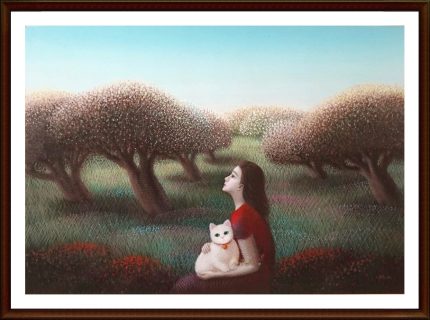

「のいばら」〔枠内画面20×26㎝)。

「のいばら」〔枠内画面20×26㎝)。

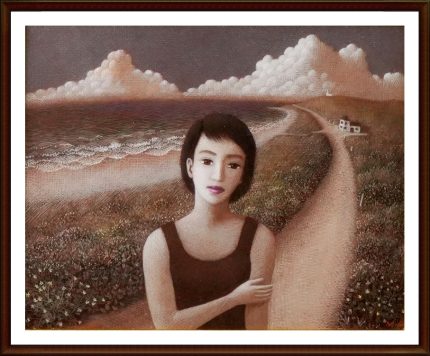

「海風」(35×49㎝)。

「海風」(35×49㎝)。

宮崎県の海辺の町ご出身の篠崎氏。いずれも南国の人らしい鮮やかな色彩と海風が吹き抜けるのを感じさせる絵です。

以下「海風」の細部です。具体的にどうされているのか私にも分かりませんが、何らかのスクラッチ技法を用いられるようです.。遙かな背景、色構成、絶妙な陰影とグラデーション、そして可愛い動物にはひたすら脱帽です。

2010年12月樹下美術館のカフェで

2010年12月樹下美術館のカフェで

ご自分の作品「午睡」の前の篠崎氏。

さて本日は柏崎からのお茶人お二人と木村茶道美術館のお話を沢山して勉強になった。

その後、髙田本町は遊心堂さんへ出向き大きな皿立てを一個求めました。リーズナブルなものがあって助かりました。但し降りた髙田の暑かったこと。40度に迫る気温のうえ、地面の照り返し、熱風が重なり悩まされました。

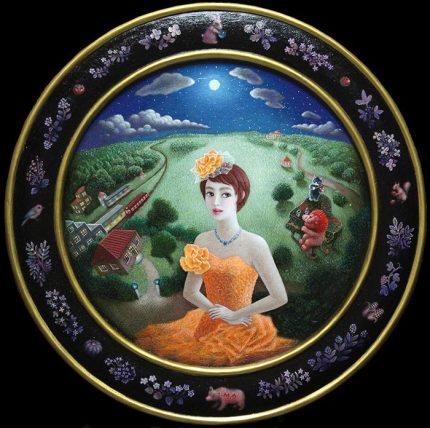

篠崎氏の絵皿(トールペインティング) 鮮やかな絵画。

8月17日(木)から10月17日(火)までの「篠崎正喜展」が近づいた。精緻で美しい絵を描かれる東京在住の篠崎氏を知ったのはボタニカルアートを描き始めて苦労していた2000年少し前頃だったと思う。

ネットで知り交流し始めたのだが、氏のホームページには夢見るような作品が沢山掲載されていた。我慢出来ずにやり取りしたうえポツリポツリと譲って頂くようになった。当初作品を皆さんにも見て頂きたくて2002年上越市大島画廊の拙初作品展の際特別に1点展示した。

さらに2007年の樹下美術館開館に際し、カフェに飾る「午睡」を描いてもらった。若い女性がピアノにもたれて眠っているという150×180㎝の超大作はカフェのシンボルとして今も皆さまに楽しんで頂いている。

いつか氏の展覧会をと考えていたのだが、不遜にも今年私が写真と絵の前座をし、夏の本番二か月の開催へトントンと決まった。信じがたいほど色鮮やかな作品はいずれも夢に出て来そうな不思議さが漂い、ある種デジャブ感覚を覚える独特な作風。中でもまだ手にしたことも無い絵皿のような丸い作品は魅力的だった。

昨日氏のご好意としてあこがれの皿型トールペインティング作品「6月の花嫁」が届けられた。モチーフが夢のようなら、送られてくるのは夢の又夢。

作品写真は氏のホームページから拝借しました。画中でライオンがピアノを弾き、周囲に熊、リス、小鳥、兎がいます。氏の作品には細部の到るとこと眼をやる楽しさががあります。

このたびの作品には以下の様な説明が添えられていました。

最初に西洋の主婦のお遊びトールペインティングを画材に選んだとき、芸術まで高めることを目指しました。

銀座で個展をすると、それはすぐに認められました。

美術手帳や主婦と生活などから広くインタビューを受け、取り上げられました。

最初は画材屋が米国から輸入した木製のお皿を使っていましたが、大きさなどに不満がありました。それで自分独自の素材を作ることにしました。40年近く前、日暮里に江戸轆轤(ろくろ)職人が生き残っていていました。そこを訊ね30枚を挽いてもらいました。仕事が暇になっていたいたころでしたので、彼は大変喜んでくれました。

使ったのは外国の桐に似た木材で、削りにくいと話していました。木材だけでは弱いので、裏表に2枚、キャンバス地を凸凹に合わせて伸ばしたり縮めたりしながら、しっかりと貼り合わせました。キャンバス地にはジェッソを幾度も塗り重ね、サンドペーパーで仕上げました。乾漆のように軽くて丈夫なものです。

以上から氏の作品、なかんずく描く素地(マチエール)から、制作過程へのこだわりの一端が窺える内容がしたためられていました。

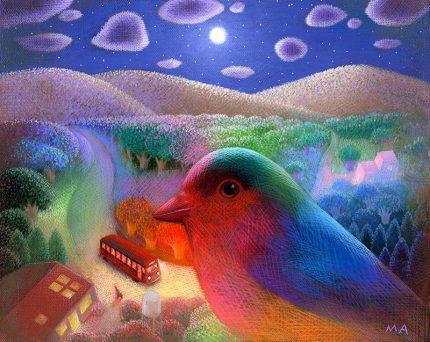

本日の最後はいっそう鮮やかな「この森に天使はバスを降りた」です。

「この森に天使はバスを降りた」

「この森に天使はバスを降りた」

写真は氏のホームページからお借りしました。

当館収蔵では最も小ぶりな作品の一つです。

当作品は虹よりも鮮やかな小鳥、夜空の月と星と雲。わけても中心部に影がある雲など氏ならではの観察と表現です。夜なのに眩しい色彩。俯瞰された赤いバスから人(天使?)が一人降りたようです。

この先、当ブログでもう少し作品を掲載させてください。会期中は当館収蔵の24点を展示する予定です。

※トールペインティング:欧米でブリキ、鉄、木などの薄い素地に絵を描くこと。教会の装飾品、家庭の家具調度品に用いられ、趣味としても広がりました。語源のトールはブリキなどの薄い金属を指し、現在彩色には主にアクリル絵の具が用いられているようです。

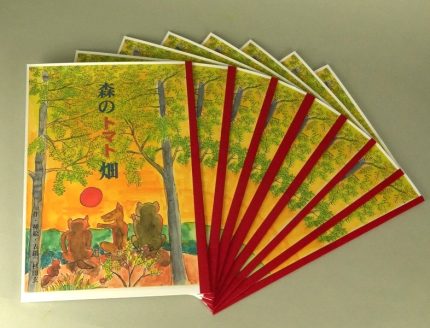

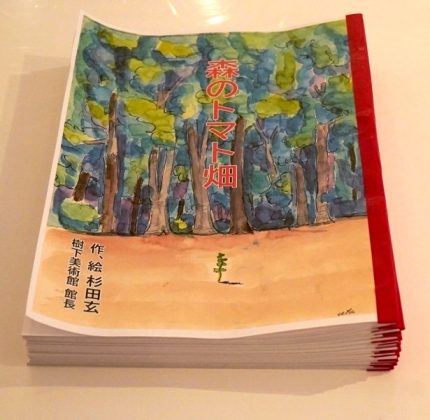

森のトマト畑第3版 当県の暑さ。

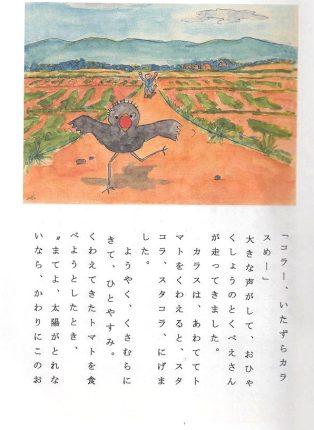

8枚の挿絵が入る24ページの自作絵本「森のトマト畑」。1983年(昭和58年)、原稿用紙に手書きし挿絵を挟みホッチキスで止めた粗末なものだった。その後文字を活字に直し10年ほど前から樹下美術館で販売した。時々手にする方がいてお陰様で200部ほど出た。

手がけて40年が経ち、この度表紙などを替えました。

相変わらすのホッチキス止め、

相変わらすのホッチキス止め、

製本テープのままですが、

少しシャキッとした感じになったのか。

これまで一冊700円(税込み)でしたのが、今年ビジネスプリンターにしてインク代が安くなりましたので500円になりました。ご自分用やお孫さん用など、宜しければお手に取ってご覧下さい。

本日も酷い暑さ。髙田、大潟はじめ新潟県の9カ所の観測地点が本日の全国最高気温10位に入りました。

ところで学生時代、テニス部に入部しましたが、前年の夏合宿が新潟市であったそうです。入部早々、先輩達から「去年の合宿は暑かった」「新潟は暑い」と何度も聞かされました。

たびたび当県の夏の暑さは全国トップや上位になります。しかしそれは近年だけのことでは無く昔からそうだったのではないでしょうか。

不快で警戒を要する暑さ。

毎日決まったように35度前後の熱波が続く。この先の天気予報も似たようなマークと気温が並び傘マークは現れない。最後の雨はいつだったかもう思い出せなくなった。

熱心に畑に行っていた人が「茄子くらいなものでほかは全て諦めました」と仰った。今夕のニュースで上越市大潟で38,6度と伝えた。家も仕事場とも冷房が効くのは部屋だけなので廊下や玄関などの熱気は凄まじく、外出時の車は焼けている。

歩いて通学、通勤、買い物などをする都会の街頭インタビューは本当に辛そうで、甲子園の様子はこの世のものとは思われない。外来で聞くととんでもない熱気の職場を余儀なくされている人もいて、夏の気象は限界にきているのではと案じられる。

一昨日の訪問診療で虹が掛かっていた。そこには雨らしいものが降っていたはずだが雲が見当たらず、不吉な感じさえした。

一昨日の訪問診療で虹が掛かっていた。そこには雨らしいものが降っていたはずだが雲が見当たらず、不吉な感じさえした。

この時期は祭や野球など戸外スポーツ、野外イベント、海水浴ほか夏観光のハイシーズンでもある。近年の異常な高温から熱中症の発生が多発し予報に際して湿度や熱条件などを加味した暑さ指数(WBGT)が発表される。

21未満は「ほぼ安全」、21~25は「注意」、25~28「警戒」、28~31[「厳重警戒」、31以上「危険」とされている。ちなみに本日の上越市髙田で26,9、大潟で26,2の「警戒」レベル。明日も同程度らしく熱中症アラートが発せられていた。

過日の石川県に於ける夏の甲子園大会予選で最高指数31の「危険」レベルを越える日があったという。本来なら試合は中止すべき気象条件で、議論になった模様。サッカーはこのレベルを中止と定めているようだが甲子園の高校野球も朝夕二部制、一部ドーム球場の採用などが課題に上っているらしい。

かって夏の気象に関して不快指数が日常的に伝えられた。もう使われなくなったのかと思っていた所、ググってみると現在も発表されている。通年の指数だが夏の蒸し暑さ(不快)の指数として85以上は殆どの人が不快とされている。ちなみに明日の新潟県は87と出ていた。

炎天下の大潟水と森公園 修行?するチョウトンボ。

36度もある暑い午後春先以来の大潟水と森公園を歩いた。お目当てはクサギにとり付くクロアゲハ、水上のチョウトンボ、ほか何か花でもと思って出かけた。

大きなクサギに数頭のクロアゲハかカラスアゲハが忙しく舞うが一向に花に止まらない。かなり粘ったが上手く写真が撮れず諦めるほかなかった。

ある場所を歩いているとガリッと靴が何かを踏んだ。

実を一つ拾い舐めないよう気を付けて噛んでみたところ、全く歯が立たない。この実をバチッといわせて野鳥が食べるというから嘴の強さには凄いものがある。

いつもは居るはずのチョウトンボが見当たらず、公園を出て鵜の池の向こう側に回ると堤にそって沢山いた。

このトンボの翅の色は黒、茶系のものから青色、紫のメタリックまで色々あって面白い。

不思議な外観のチョウトンボは炎天下でじっと水草に止まっている。

夏安居(げあんご)は室内で行う夏の修行だが、外で熱波にあぶられながらじっとしているチョウトンボはあたかも修行をしているようであなどれない。

不謹慎かもしれないが、眺めていると一生懸命さと頭の格好から六波羅蜜寺の空也上人像が重なって離れなくなる。

一時間少々のあと美術館に寄って何杯も水を飲んだ。

関西出身の方。

もう5年は経つだろうか、かって上越に赴任されお付き合いをさせて頂いたご夫婦が久し振りに顔を出された。ご主人はダイエットをされ軽々とした身体になりお顔もおお若くなった印象。

色々と植物の話をしながら絵をご覧いただいた。アグリの大手役員をされる人だけあって非常に詳しく、専門的な話も出来てためになった。

展示を見終えてカフェに下りお茶を飲んだ。大阪、東京など任地を変えられているが関西のご出身。同じ日本人のお顔ながら話していると異文化に接するような錯覚を覚える。

日頃遠隔の人ほど、異業種のひとほど興味を覚える。幼少や学生時代の話をし、延暦寺は京都口から行くのと近江坂本から上るのではどちらが面白いですか、などと他愛もないこともお聞きした。上場会社で長く鍛えられた方なので何事も洗練されているが、突然挟まれるユーモアも可笑しかった。

何時でも会える方では無いので別れの名残は尽きない。年令を重ねるごとに名残惜しい事が多くなる。そんな時は“健康に留意し少しでも長生きしよう”という気持がよぎっては飲み込むことになる。今日もそうした。

ネジバナも欄ですね、と仰った。ここの前に柏崎市の木村茶道美術館に寄ってきたということ、何から何まで嬉しい。

若い二人と食事

連日厳し過ぎる暑さで、人が大変なら庭の草花もおよそぐったり。アジサイはしなしなと全体の葉をぶら下げ、クリスマスローズは大手を広げて仰向けになろうとする。それで連日念入りな水まきが欠かせなくなった。

本日も行ったが、最後に井戸水の蛇口で顔と手を洗うと水がとても冷たかった。

そんな日ごろ、東京から甥の長男が婚約者と二人で来て今晩夕食を一緒した。二人とも見た目良く静かで楽しい2時間のひとときだった。

二ケ月振りの外食は以下のようでした。

男二人が飲んだレモネード(ガッゾーサ)。女性二人はほどほどのアルコール。

男二人が飲んだレモネード(ガッゾーサ)。女性二人はほどほどのアルコール。

お同じソニーでも私よりずっと高級なカメラを持っている。今どきの若者らしくレンタルだという。彼らのお金の使い方は賢く、最近のアルコール事情にソバーキュリアスというクールなトレンドがあるらしい。

お同じソニーでも私よりずっと高級なカメラを持っている。今どきの若者らしくレンタルだという。彼らのお金の使い方は賢く、最近のアルコール事情にソバーキュリアスというクールなトレンドがあるらしい。

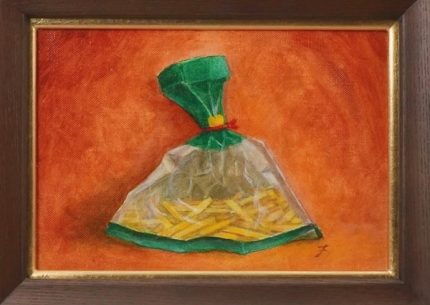

アーモンドが混じるねじれパスタ。

アーモンドが混じるねじれパスタ。

歯ごたえが癖になりそうだった。

島豚(沖縄豚)のカポナータ。

島豚(沖縄豚)のカポナータ。

妻はラタトゥイユとの

違いを訊ねていた。

最後はアイスクリームと

最後はアイスクリームと

熱いキンボのエスプレッソ。

テーブルの

ギンガムチェックが嬉しい。

写真はありませんが最初の方に出た地茄子のチーズ焼きも美味しかった(茄子料理はみな美味しいが特に)。

同君との食事は昨年サブリーユで、今年はラ・ペントラッチャでした。

イタリアの事はテレビ「小さな村の物語 イタリア編」でよく見る。電線が無く坂道の多い白壁の風景は美しく、室内は私達の暮らしよりずっと物が少ないのにおしゃれで豊かに見える。いつも何故だろうと考えてしまう。

そしてなにがしか悩みを共にしながらも厚く和やかな家庭、、、。帰郷して50年、一度も海外を知らない私にとってイタリアは(ヨーロッパはいずこも)夢のまた夢の場所。

同店オーナーは最近シチリアに行ったばかりと仰った。羨ましい限りだがカンツォーネ流れる広い店内で彼の国へ行ったような気分にさせてもらい、満足満足だった。

明日は朝食を抜きお茶だけ、昼は野菜サラダ二人分で間に合わせることにした。

懐かしい2002年初個展の作品など。

8月15日で終了する小生の絵画展。連日の猛暑のなかご来館頂き有り難うございます。本日昼、お見えになったお二人と話をする機会がありました。

お一人は今日で絵画展三回目の来場ということでとても恐縮した。

もう一人の方は2002年5月に上越市本町の大島画廊で初個展をした際、販売した水彩画「姫桧扇水仙(ひめひおうぎずいせん)」を持っていると仰りスマホの写真を見せて下さった。

同画廊の作品展からもう20年は経っている。大方の作品はパソコンに入っているが、見せて頂いたものはそこに無くすっかり忘れていた。

球根とヒゲ根が花の脇に描きこまれ、一瞬やる気満々の頃が蘇って懐かしかった。大切にして頂き有り難いと思った。

大島画廊では販売作品と非売品を分けて展示した。初日の昼近く、画廊にいた妻から“ある方がどうしても非売の2点がほしいと仰り、帰ろうとしない、早く来てくれませんか”と電話が入った。仕事を終えて出かけると、良く知ったご年配の方が待っていた。

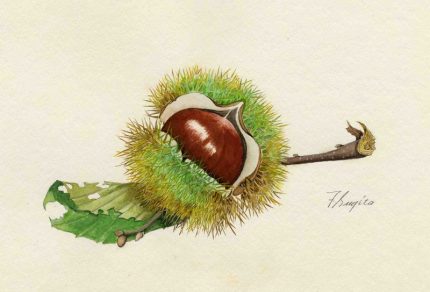

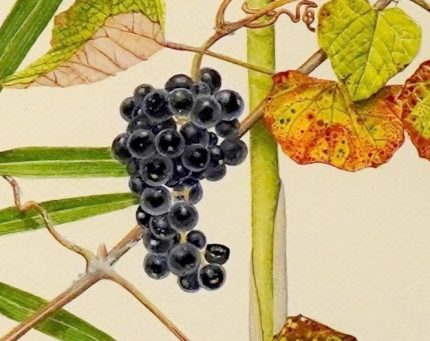

「竹にからまるえびずる」と「栗」が欲しいと仰る。えびずるは自分が持ち、栗は世話になっている長野県小布施の栗店に贈りたいという。2点とも私自身最も気に入り非売にさせてもらっていた。

いくらなら売って頂けますか、とずっと切なそうな顔をされているご老人。うーんとしか言えない私。しかし根負けしてしまい、根拠も無しに5,6万では、と口にした。

「では6万で、有り難うございます」と老人が笑顔になった。

今度はその絵と別れる私が辛くなる。

“但し今後個展をするような場合、お貸しいただけますか”と言うと、もちろんです、と応じられ商談?が成立した。

以下は代替わりした同家からお借りして展示中の「竹にからまるえびずる」。

入り口正面の「竹にからまるえびずる」

入り口正面の「竹にからまるえびずる」

絵画サイズはA3です。

影もしっかり付けていました。

以下二カ所の細部です。

画材エビズルは患者さんが持ち込まれ、当時左の笹に巻き付いていました。それを右に竹を描き加え、笹には更にしっかり巻き付けて「共生」の意味を込めた経緯があります。

画材エビズルは患者さんが持ち込まれ、当時左の笹に巻き付いていました。それを右に竹を描き加え、笹には更にしっかり巻き付けて「共生」の意味を込めた経緯があります。

ちなみに以下パソコンにあったその時の「栗」です。

三度目と言う方が以下「キレンゲショウマ」を指して天才的と仰ったではありませんか。これだけは返事に困りました。

上掲の部分です。

上掲の部分です。

葉脈に囲まれた区画ごとに陰影を付けました。

現在朝ドラ「らんまん」で牧野富太郎翁のことが放映されています。「そのことで観に来られる人がいるのではないでしょうか、良いタイミングでしたね」とお二人。

自画自賛はしないつもりでしたが、結果はそうなりました。

何かと皆さまにはお世話になっています。

宿題をしに木村茶道美術を再訪 茶のあとはいととんぼ様のお見送り。

去る7月24日の当欄で柏崎市の木村茶道美術館を訪ねた時の事を書かせて頂いた。同美術館は撮影可という温かな対応をされているが、記事では本席の掛け軸の写真を取り忘れていた。

さらに江戸千家茶道の創始者川上不白作の茶杓銘「西王母」の解釈よび如心斎筆による三代宗哲の茶器「詩中次(しなかつぎ)」の詩文の意味を尋ねる事も失念していた。

そこで本日日曜日、上記三つの失念を埋める宿題をすべく同美術館を楽しく再訪した。解説された学芸の方は前回と別の人で、迂闊な私の質問に親しく答えて下さった。

宿題の第一、本席の掛け軸写真は以下です。前回作者を誤って馬遠(ばえん)としましたのを馬逵(ばき)に訂正させて頂きましたs。大変申し分けありませんでした。

「雪景山水」

「雪景山水」

極めて希な作品のため入手に際し

東京国立博物館で鑑定されている。

絵唐津壺の花入は前回と同じだったが花が替わっていた。

手前から初雪草、ヒオウギ、シマアシ。

手前から初雪草、ヒオウギ、シマアシ。

毎回スタッフさん達の持ち寄りだという。

いつも美しく新鮮。

本日は名古屋の鳴海織部のお茶碗で頂いた。

以下は前回出された五代楽家、宗入作の黒楽馬盥(ばだらい)茶碗。本日はちゃんと撮りました。

以下は宿題の茶器と茶杓。

手前の茶器は詩文が書かれている。器は三代宗哲の作。文は表千家中興の祖、七代家元如心斎(じょしんさい)の筆(書)。

手前の茶器は詩文が書かれている。器は三代宗哲の作。文は表千家中興の祖、七代家元如心斎(じょしんさい)の筆(書)。

向こうの茶杓「西王母」は椿であり、季節が合わない。そのことをお訊ねすると、敢えて用いたのは、断捨離をされるお茶人が時にお道具を美術館に寄付をされる。本茶杓も篤志家からのもので、ご好意に応えてお出ししたということだった。同美術館の裾野は豊かで広いのだ。

器の詩文は100則の代表的な禅問答によって教義を示す禅の教科書、碧巌録の一節。説明をお聞きして帰宅後調べてみたところ第17則「坐久成労」ではと推量してみた。

座禅の本質を訊ねられた僧香林が「長く座ったのでくたびれたわい」と応じた公案に相当しているかもしれない。

表に出て石垣に沿って歩くと黒く小さな影が横切った。イトトンボだった。

表に出て石垣に沿って歩くと黒く小さな影が横切った。イトトンボだった。

以下は帰路です。

本日のお茶で一句

茶のあとはいととんぼ様のお見送り

暑い、 珍しくブログを三日続けた。

水彩を描く二人の若者。

一昨日日と昨日、たまたま私が美術館にいる時間に20代と思われる方が見えられた。一昨日は女性、昨日は男性だった。お話すると二人とも水彩を描いているという事で色々お話しして楽しかった。

キリッとした感じの女性は某校で絵画の臨時講師をされているという。スマホをタップして作品を沢山見せて頂いた。それぞれテーマが明瞭で独自の世界を作りつつあるように感じた。色使いは明解だったがさらに深みを持たせればより魅力が増すのではと感想を述べた。

その色彩に関して、かって非常に美しい絵を描く画家が、

“私は○○は何色と決めることはせず、あえて汚いと言われる色や補色を意識しながら色に深みを持たせるようにしている”と述べたことをお話した。また展示中の倉石隆のデッサンを例に、大切な構成や構図のためにもデッサンのトレーニングの効果をお話しさせてもらった。真剣な眼差しからさらに伸びることが期待された。

昨日はより若い青年だった。倉石隆のデッサンから時間を掛けて熱心に観ている。背がとても高く、訊ねると大谷と同じくらいだと仰った。お洒落なハンチングを被った容貌は大谷をさらにあどけなくした感じで好感が持てた。

話をしたところ水彩の難しさを口にされた。先の女性に対しても同様、私はあくまで素人だが、それでも水彩なら描く苦労と喜びは共有できる。

水彩に於ける“直し”や“上塗り”の難しさは誰でも経験することで、彼もそれを口にした。

水っぽい絵か、ある程度しっかりした色づけをするかで用紙から異なる。多彩で明確な絵を望むなら乾かし乾かし描いてはどうかと勧めてみた。

彼はまた具体的には、描くにしたがい用紙がゆがんだりボロボロと紙が傷むことがあるとも訴えた。どうやらしっかり描きたい派のようだった。

それならと、私も植物水彩画で同じ苦労し自分なりの対応尾の一端を話した。

画用紙やコピー用紙でも良い、まずしっかりデッサンした後習作として描き、工夫カ所を絞ってから3㎜厚などのボード紙を本紙として用ればボロボロは避けられる。その際も乾かしては加筆する。試行錯誤を重ねたすえ、乾かしながら薄く薄く色を重ねたことも告げた。

同じ水彩でもそれぞれ目指すゴールは異なろう。技法などは教則本やネットに数多く出ている。しかし最も肝心な事は出ていないため、やはり自分なりの研究は必須だと思う等色々話した。

帰り際にそれでは、と言うと、今日は画家さんから直接聞けて良かったとニッコリしている。私は画家ではなく医者なのです、と告げ、どうか楽しんで続けてくださいと述べると、また来ますと明るく返事された。

外に出ると彼が乗ってきたと思われる自転車が止めてあった。

何とも気が利いた感じの自転車。

何とも気が利いた感じの自転車。

こんなすっきりした自転車は初めて。

油彩作品を大幅に値下げ。

去る7月12日の当欄で油彩に価格を付け販売する記事を書きました。それが数日すると素人の作品にしては高すぎると実感されました。

そこで「春の畑」は37000円→20000円に、「秋の畑」25000円→18000円、西王母(椿)17000円→10000円、10×10×5cmの「椿あるいは辛夷」5000円→2500円にそれぞれ値下げを致しました。

過去の様々な作品展からどの程度の価格ならば売れるかを見てきましたので、落ち着いて眺めた私の絵は高すぎると判断した訳です。

常々、如何なる作家のものであろうとも、“美術作品は買える範囲で気に入ったものがあれば、一人でも多くの人に持ってもらいたい”は大げさですが美術館を営む者の悲願の一つでした。

そんなこんなで本日の油彩の様子を以下に掲げてみました。

作品下の●が付いたものが売約作品です。

小型3Dキャンバスの「椿」と「辛夷」。

小型3Dキャンバスの「椿」と「辛夷」。

既に数点売れ新たに6点の注文がありました。

額が品薄で展示が遅れている「土底浜の秋」は間もなく展示できる予定になりました。

さてすっかり商売人のような話になりました。勝手に値を付けては下げるなど、不躾なことを致してしまいどうかお許しください。

一般に販売を前提にした個展では、一日いくらの有料で会場を借り、売り上げの数10%を店側に支払うなどのため、作品価格を決めるのはかなりの難題のようです。

それに比べ支払いの無いこのたびの作品展は私自身の会場でしたので、利益は少なくなりますが早々に価格を下げご要望に応えることが可能となり、幸いな事と喜んでいる次第です。

写真展に続く絵画展は概ね好評で、お陰様で普段の倍近い皆さまにご入場頂いています。作品を求められなくても全く構いません、ご自由にご覧頂ければただ有り難く、感謝している次第です。

この先に植物の水彩画について記そうと考えています。

物凄い暑さになりました。本日のニュースでは「地球温暖化」ではなく、もはや「地球沸騰化」と呼んでもよいと伝えていました。それにしても気象とは別に大谷翔平選手の活躍は驚くべき現象になっていますね。

今夕の冷やし中華でした。

今夕の冷やし中華でした。

木村茶道美術館の涼風。

過日の暑い日柏崎市の木村茶道美術館を訪ねた。

暑さの中の庭。かすかな流れの音を聞き赤欄干の橋に癒やされる。

暑さの中の庭。かすかな流れの音を聞き赤欄干の橋に癒やされる。

庭を上り受付を済ませ待合で竹のベンチに腰掛けて順番を待つ。

待合の床に掛かった大津絵「雷と太鼓」の図。江戸時代初め頃から始まった滋賀県大津で土産、お守りなどとして売られた署名無き絵図。大きな目小さな鼻、あどけない手つきなど雷は可愛いく描かれている。

待合の床に掛かった大津絵「雷と太鼓」の図。江戸時代初め頃から始まった滋賀県大津で土産、お守りなどとして売られた署名無き絵図。大きな目小さな鼻、あどけない手つきなど雷は可愛いく描かれている。

特に古いものは味い深い民藝として後世に於いても人気を拍した。上掲は雷を盛大に鳴らしていた所、勢いあまって海中に雷太鼓を落としてしまい慌てて吊り上げようとしている図。人気のモチーフの一つだというがユーモラスな図柄には油断を戒める意味もあったらしい。

さて本席です。

写真はありませんが、床の掛け軸は本邦では極めて希とされる南宗の画家馬逵(ばき)の作と伝わる「雪景山水」。遠くの山と近景の人物の間に精緻で壮大な気宇が漂うのを感じさせる。茶席では夏にあえて雪をテーマとした道具を用い、暑さを凌ぐ事を趣向の一つとすることがある。

床の花は矢筈薄(ヤハズススキ)、白桔梗、秋海棠(シュウカイドウ)。花入(はないれ:花器)は桃山時代の絵唐津壺。壺は算盤(そろばん)球の形で、福をもたらすと伝わる蝙蝠(コウモリ)が鉄絵で二羽描かれている。唐津らしく地の色と蝙蝠の地味さ加減が絶妙で、フォルムの一種鋭さにより涼しさが伝わり名品だと思った。ちなみに蝙蝠は夏の季語。

床の花は矢筈薄(ヤハズススキ)、白桔梗、秋海棠(シュウカイドウ)。花入(はないれ:花器)は桃山時代の絵唐津壺。壺は算盤(そろばん)球の形で、福をもたらすと伝わる蝙蝠(コウモリ)が鉄絵で二羽描かれている。唐津らしく地の色と蝙蝠の地味さ加減が絶妙で、フォルムの一種鋭さにより涼しさが伝わり名品だと思った。ちなみに蝙蝠は夏の季語。

お茶に先立って頂いたお菓子。

取り回されて一つだけ残った最上屋製の水菓子。器は二重蓮弁の形状をした中国明時代の古染め付け。弁を数えたところ16あった。

取り回されて一つだけ残った最上屋製の水菓子。器は二重蓮弁の形状をした中国明時代の古染め付け。弁を数えたところ16あった。

私に出されたお茶の茶碗は黒楽で五代宗入作「馬盥(ばだらい)」だった。浅く広い黒楽茶碗の見込み(底の部分)に緩やかに渦が施され、服するにしたがい緑のお茶がゆっくり渦巻きながら消えて行く様を目にした。

以下は風炉釜(ふろかま)。

亡き柏崎市の鋳物師(いものし)原益夫作の南蛮船を形取った風炉に帆に見立てた釜が掛かる。釜の両脇の鐶付き(かんつき:窯を持ち上げるための丸い金属輪を通す部分)は貝の形だった。

亡き柏崎市の鋳物師(いものし)原益夫作の南蛮船を形取った風炉に帆に見立てた釜が掛かる。釜の両脇の鐶付き(かんつき:窯を持ち上げるための丸い金属輪を通す部分)は貝の形だった。

絵図を含め貴重な茶道具を終始分かりやすく説明して下さった学芸の方と、道具類を拝見に出して去られるお点前をされた方。

絵図を含め貴重な茶道具を終始分かりやすく説明して下さった学芸の方と、道具類を拝見に出して去られるお点前をされた方。

並べられたお道具の一部。茶を飲んだ黒楽茶碗は真ん中にある。手前は三代宗哲作「詩中次」の薄茶器(薄茶を入れる器)。碧巌録の禅詩がしたためられていたようだが内容を聞きのがした。期間中に是非とも再訪してお聞きしてみたい。茶杓は川上不白作「西王母」。西王母は椿であり、中国では美しい桃あるいは遠方の仙女であり、これも云われを逃してしまったので再訪は必至となった。

いずれにしても雷、雪景、蝙蝠、蓮、海(船、貝)、黒楽の平茶碗、、、。一貫した夏の涼さに繋がる趣向に感心し美味しい茶を飲み、外へ出ると暑さが和らぐのを感じた。

木村茶道美術館では第一級の茶道具が出され、手に取りそれでお茶まで飲ませてくれる。特別な人が特別な茶席でしか眼に出来そうもないお道具類。私達一般人がこれらに囲まれながらお茶を飲める場所と機会は滅多にあるものではない。

紅葉の名所としても親しまれているが、茶道をしない人も一度でいいから茶室に上がり、待合に腰掛け、ふんふんと説明を聴き、美味しいお茶を飲まれることを心からお勧めしたい。美術館も喜んで歓迎してくれると思う。

越後上布の商人たちが各地に出かけ吸収し広めた柏崎市の様々な文化。なかでも茶道文化は優れた茶人や鋳物師、塗り師など広い裾野を残した。それらを総合して伝え続ける木村茶道美術館の存在は日本広しといえども希有なことであろう。

施設を維持される同市と支える市民の皆さまに深い畏敬を覚え、それが近くにあることがとても嬉しい。

充実している「生誕110年 齋藤三郎 展」 興味深い「染付楼閣山水図菓子器」と署名。

最近ブログを空ける日が多くなり、過日といい中4日サボってしまった。写真に続き自らの絵画までも展示する初めての試みのストレスは想像以上で、今になって疲れが出てきたものと振り返っている。

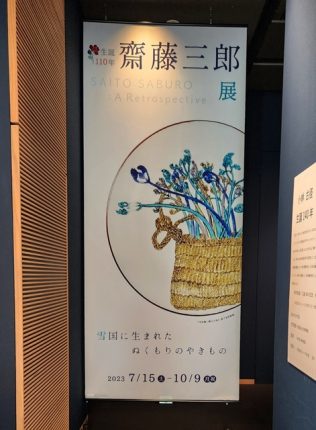

本日はこの間二度訊ねた小林古径記念美術館の「生誕110年 齋藤三郎 展」を書いてみた。

今月中ばから10月9日まで続けられる同展はロングランである。

齋藤三郎について、当地では何年に一度没後あるいは生誕などのメモリアル展がどこかで開催される。いずれも立派な展覧会だったが、この度の生誕110年展は同館開館後初めての齋藤三郎であり、作品内容、展示方法、作品および人物の解説キャプションが充実し、図録も良く掘り下げられ氏に関するこれまでの展覧会中、群を抜く充実を感じた。

準備したスタッフは大変だったろうと考えられる。だが優れた芸術家とその作品に熱く関わることの得がたい幸福が想像された。

入り口の垂れ幕。

入り口の垂れ幕。

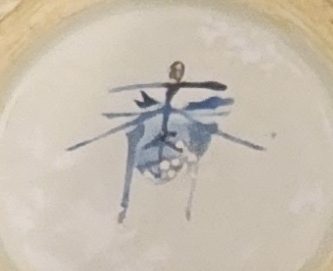

新潟県立近代美術館収蔵の名品と目前で再会する喜びと多方面から見る齋藤三郎の世界を堪能。中で最も眼を奪われたのは以下昭和12年ー13年作で長瀬幸夫氏所蔵の「染付楼閣山水図菓子器」だった。

まず器類では見たことが無い雪輪文の造形に虚を突かれる。さらに驚くほどの速筆のうえ、図柄は直前まで師事していた同時代の富本憲吉の染付作品と完璧に同一化、あるいはそれをも凌ぐばかりの趣と自信が感じられ、三郎の修行の凄まじさを思わない訳には行かなかった。

同作品の裏面。

同作品の裏面。

上下に竹林が描かれている。

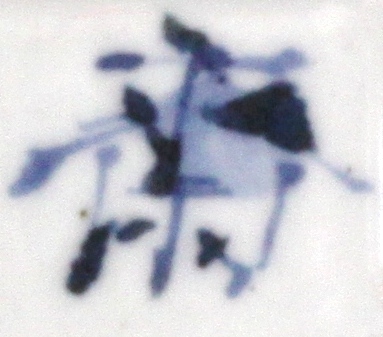

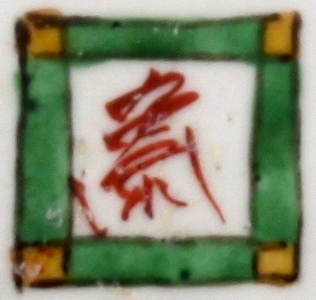

驚きの一つ、落款(署名)。

驚きの一つ、落款(署名)。

この「齋」の署名は後の髙田におけるものからみると非常に奇異に見える。書も秀でた三郎を思えば何という風変わりな署名だろう。一方樹下美術館が収蔵する戦前および戦後髙田時代のごく初期作品にも以下のように上掲のものと似通った署名がある。だが染付楼閣山水図菓子器のそれは特に変わったものとして心に残った。

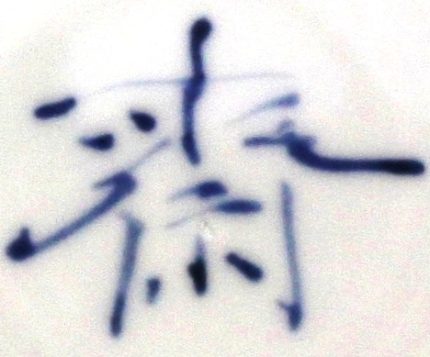

樹下美術館収蔵作品の戦前時代の署名。

樹下美術館収蔵作品の戦前時代の署名。

戦前の別作品の署名。

戦前の別作品の署名。

戦後髙田開窯初期の署名。

戦後髙田開窯初期の署名。

以上の3署名も、言葉は悪いが後に比べれば変わった形状をしている。もしかしたら能書家の三郎なりに我ただ一人のサインを研究してのことだったものか。いま存命なら、どのような訳でここに到ったのか是非訊ねてみたいところだ。

参考までに、以下の2写真は髙田に於ける昭和20年代作品によく見られる署名。

素早く流れるように揮毫されている。

素早く流れるように揮毫されている。

以上はなはだ僭越でしたが「染付楼閣山水図菓子器」の驚きと感想を書かせて頂きました。

同展帰路の南掘のハスにしばし清涼を覚えました。

蒸し暑さの中で香る花 拙写真展17名の方々が28点を。

梅雨の終わり、洪水や土砂災害をテレビが伝えている。本日は秋田県の惨状に胸が痛んだ。毎年のことだが予報は出るけれど、いざその時を迎えると手も足も出ないのが辛い。予め脆弱な所は把握されているはずなので国にはもっと積極的に関わってもらい、国全体として被害が縮小されることを願うばかりだ。

拙絵画展初めての週末の本日、かなり賑やかにして頂きました。ご来場の皆さままことに有り難うございました。

さて本日も蒸し暑く昔でいう不快指数は相当高かったに違いない。そんな日の庭で夏の花は交替を続けながら、涼しげに我が世を謳っている。

カフェ正面のキキョウ。

カフェ正面のキキョウ。

キキョウの脇の黄金オニユリ。

キキョウの脇の黄金オニユリ。

西にまわるとカサブランカが強く香っている。

西にまわるとカサブランカが強く香っている。

もうふた月近く咲くカシワバアジサイ。

もうふた月近く咲くカシワバアジサイ。

今年は猛烈に咲いた。

そろそろ摘花をはじめなければ。

11日に終わった拙写真展で作品を求められた方が取りにこられている。17名の方々が28点お買い上げ下さった。私の写真が売れるとは、何とも有り難く感謝に堪えない。この先もまた楽しみながら写真を撮っていこうと励みになりました。

額に入れたら。

館長の絵画展を明日に控えて本日総出で展示作業を行った。植物画20点油彩及び同一モチーフの売り絵20点弱を入れ合計40点になった。

このたびようやく額が揃い拙絵にも額ということで、お出ししてみました。

以下はこの度の作品展向けに描いたものです。

「西王母(せいおうぼ 椿の一種)

「西王母(せいおうぼ 椿の一種)

バック白

SMサイズ(ハガキ2枚より少し大きい)

「西王母」

「西王母」

ベージュ系バック

上掲2作品は沢山あり、

※お売りします〔17000円→10000円に)。

「秋の畑」

「秋の畑」

※お売りします(25000円→18000円に)。

満開の梅の花「春の畑」

満開の梅の花「春の畑」

※お売りします(37000円→20000円に)。

上掲のほか10×10×5㎝の小さな箱形キャンバスに椿とコブシを20点ほど用意しました。常時7,8点ずつお出ししますので宜しければお求めください、助かります(一個2500円)。

以下は2015年前後のかっての出品油彩で、みなSMサイズです。

仕事が幾つか残っていますため本日はこの辺で。

後日追記:販売している絵画の価格を7月20日から大幅に値下げ致しました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月