大池いこいの森でエナガとシジュウカラに出会う 熊やイノシシには出会いたくない。

本日はよく張れた休診の木曜日。午前は積み残しの書類を書き、午後は遅くなった朝食と残りの書類を持参して美術館へ。居あわせたお客様と気象などの話をし書類を書き隣の草地でゴルフボールを打った。

3時を過ぎたころエナガが撮れればと大池いこいの森へ出かけた。

「出会い大橋」を渡ってすぐの場所を往き来すると、運良くエナガがやってきた。

近くの枝に止まったエナガ。出来れば正面から撮りたかったのに、、、、残念。今日のエナガはすぐに行ってしまった。

近くの枝に止まったエナガ。出来れば正面から撮りたかったのに、、、、残念。今日のエナガはすぐに行ってしまった。

その後シジュウカラが近くの松で熱心に餌を獲った。

大きくして見た写真では細い「松葉」に止まっている。あらためて小鳥の軽さを思った。

大きくして見た写真では細い「松葉」に止まっている。あらためて小鳥の軽さを思った。

先の橋を渡った所に“イノシシが出る事があるため一人では注意して“と看板が出ている。イノシシは突進し、牙もあるので怖い。

以前は熊の出現もあったようだ。今年は奥へ入らず、橋を渡ってすぐの所で鳥を待つようにしている。それでも運がよければエナガはやてくるし過日はアカゲラも現れた。

自然公園といえどもやはり獸には出て欲しくないな。

夕食前に散髪をした。

美術作品を観て気を失うことがあるらしい その2「スタンダール症候群」

去る11月2日の当欄、NHKBS「フェルメールに魅せられて“史上最大の展覧会”の舞台裏」で展覧会関係者の一人が「かってフェルメールの作品を観て気を失った」と述べていた。そのことに関連してその昔スペインでゴヤの「裸のマハ」を見て失神した知人の話を当欄に書いた。

記した後、気になり「美術鑑賞 気絶」で検索してみた。すると真っ先に出るのが「スタンダール症候群」だった。「美術 失神」でも「アート 失神」あるいは「美術 気絶」もみなスタンダール症候群(以下 ス症候群)が真っ先だった。

だがそれはいずれも期待した“衝撃的な美に直面した時の精神反応”ではなかった。

由来は小説「赤と黒」の作家スタンダールが19世紀前半に初めてイタリアへ旅行した際、フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂で壮大なフレスコ画を見上げていた時、突然めまいと動揺に襲われしばらく呆然としてしまったということから来ていると記されていた。

サンタクローチェ聖堂の壁画

サンタクローチェ聖堂の壁画

(photo libraryより)

それに関して20世紀後半、イタリアの心理学者が同様の症状を起こす外国人観光客が多いことからスタンダールの例にちなんで「ス症候群」と命名したというものだった。

現象は、強いあるいは長時間の上向きによる後頭部の後屈(この場合仰向け)からくるもので、頸椎を通過するある動脈(椎骨動脈ついこつどうみゃく)が圧迫され脳循環が受ける影響によるというものだった。

しかし同じ状況で誰にでも症状が起きるとは限らない。脱水、疲労、解剖学的な個人差、代謝異常などが関係していることだろう。

また症候の命名者は”高揚した気分”なども付け加えているようであり、自律神経系の反応が加味されるのかも知れない。

ただ外国人に多いと記されるていることがやや不思議であり、また東大寺大仏殿ではどうなのか、さらに上向きの仕事がある技師や職人さんも気になるところだ。

いずれにしても強く上を向くのは要注意と、かって脳神経外科医からも聞いている。

このたびはほかであまり見つけられなかったが、美術、アートの衝撃によって失神することがもっとあるものか探してみたい。

「But Beautiful」

愛は喜びもあれば悲しみもある、笑いもあれば涙もある。だが美しいと歌われている。

朝日池に白鳥(コハクチョウ)は来るのだろうか。

本日は南気の風が吹き、当地大潟区の最高気温は27,3度にも上昇し夏日と報じられ、今どきこんな高温が見られるとは、この先暖冬なのか逆にひどい厳冬になるのか見当が付かない。

昨日夕刻は10月29日に続き白鳥を見るため当地大潟区は鵜の池へ行った。これまで鵜の池はシーズン終わりに西国から帰国する鳥の休憩地か、豪雪時の避難場所くらいにしか.見えていなかった。しかし過日の夕刻、朝日池は空で鵜の池にはすでに多くの鳥がいたのに驚いた。

昨日夕刻の鵜の池は以下の様にねぐら入りしたコハクチョウと降りてくるガン類で賑やかだった。

憩う白鳥。奥の○囲みでたまたま二羽がハートの形を作っている。

憩う白鳥。奥の○囲みでたまたま二羽がハートの形を作っている。

暗くなって続々ねぐら入りするガン類。

暗くなって続々ねぐら入りするガン類。

池の白鳥と降りる雁の鳴き声で

池は歓喜にあふれる。

さて朝日池と鵜の池は最も近い場所で僅か200メートル足らずの距離しかない。大きさは朝日池の方が倍ほど広く、これまで冬期の水鳥の飛来地として知られていた。それが今鳥たちは朝日池を避けて鵜の池をねぐらにしている。

去る10月29日の空っぽの朝日池。水量が少ないのと枯れ蓮がまだ多いため鳥が避けているのか。

去る10月29日の空っぽの朝日池。水量が少ないのと枯れ蓮がまだ多いため鳥が避けているのか。

上は昨年12月3日の朝日池。白鳥が見られ対岸の米山水源ゴルフ場ホテルの灯とともに賑やかだった。

上は昨年12月3日の朝日池。白鳥が見られ対岸の米山水源ゴルフ場ホテルの灯とともに賑やかだった。

この写真を撮った日、それにしても案外鳥の数が少ないな、と思っていたが、すでに一部の水鳥は隣の鵜の池に居たのかも知れない。

今冬果たして朝日池に鳥が戻るのか。そしてハクガンは来るのか、来るなら何時だろう。

好天の樹下美術館 大池いこいの森。

本日文化の日の祝日はよく晴れて温かでした。切れ目なく来館して頂き、外のベンチで休む方もいらっしゃいました。

午後の前庭。

午後の前庭。

前庭のベンチで。

前庭のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

私と同年配のワンコさん。

お天気に誘われて午後遅く大池いこいの森へ行ってみました。

途中のコスモス。

途中のコスモス。

ビジターセンター脇から橋を渡って対岸の森へ。

橋から西を見る。

橋から西を見る。

お目当ての一つオヤマボクチ。

お目当ての一つオヤマボクチ。

独特の表情は見飽きません。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

もう一つのお目当て

もう一つのお目当て

ツクバネウツギ。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

上越市髙田で午後1時30分ころの27,5度が最高気温。向こう数日はまずまずのお天気のようです。

ご来館の皆さま、まことに有り難うございました。

美術作品を観て気を失うことがあるらしい 夕刻の施肥 夕食。

先日のNHK-BSで「フェルメールに魅せられて“史上最大の展覧会”の舞台裏」が放映された。予告と途中からではあるが本放送を観た。その前半に主要な関係者が「かってフェルメールの作品を観て気を失った」と述べていた。

絵画作品を観て気を失う。普段耳にしないことだが、今から50年ほど前のこと、それと同じ事を言った人の話を聞いた。当時はまさか大げさな、という感想を抱いたが今回の放映の談話を聴いて、かって語られた話は本当だっのかと思い直した。

その人は東京大学出身の若い男性だった。旅行か仕事だったかでスペインに行った折りプラド美術館でゴヤの「裸のマハ」を観た瞬間、衝撃を受けて気絶した、と帰国後私の知りあいに話している。

音楽や美術には信じがたく素晴らしい作品は多い。だが鑑賞者にも感応性と言うのか上述した二人のように強く反応する人が希にいることも確かなようだ。

ただ極めて素晴らしい作品でもあまねく人を失神させる訳ではなく、倒れた人の感受性に加え作者、作品に対する深い尊崇などの個人史と、当日の体調などの複合的な側面があったのではないかと推測された。

満一ケガが無かったのかは案じられるところだった。

一方音楽と失神はかってよく聞き、ロックやグループサウンズのステージで倒れたり、若い女性客が失神するコンサートがたびたび知らされた。倒れるプレーヤーの詳細は分からないけれども、観客の失神は興奮と絶叫による過呼吸がもたらす反応のように見えていた。

確かに音楽は強い感情反応をもたらす。もしかしたら私が知らないだけで、クラシックコンサートではあまりの美しさや突然のティンパニーで、椅子に座っているため人知れず失神している人がいるかも知れない。

さて本日は昨日に続き暮れてから草花中心に施肥をした。クリスマスローズとアジサイはやや丁寧に、ホトトギスになどにはざっと行った。ホームセンターで求めた軽い用土にリン酸カリを含んだものを混ぜてくべた。来年の元気な庭を想って、もう一日、雪の前に残りの草木と芝生に遣りたい。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

ご馳走様でした。

嬉しい短歌 秋の庭 田と池のコハクチョウ。

本日日曜日、午後美術館に寄り来られたお二人と一緒に作品を見てカフェでサンドイッチとサラダを食べた。

昨日のことAさんの短歌が8月の新聞に載っていたと言って、Bさんがそのコピーを持参されました。樹下美術館を詠んだ一首でした。

草一本幹一本愛深き聖地なりし樹下美術館

ああ美術館を草木の一本から愛深い聖地とまで詠んで頂き、何と御礼を申して良いやら。

開館以来長くお訪ね頂き当館を愛しておられること、良く伝わっていました。あの熱い夏、弱りの見える庭に温かな眼を向けていただき、本当に嬉しく思いました。

コピーを持ってお知らせくださったBさん、有り難うございました、とても感謝しています。

さて昨日は雨ザーザー。今日は大きな雲がありましたが時おり陽が射しました。以下はBさんに詠んで頂いたその庭です。

以下本日午後の庭です。

数日前に患者さんからコハクチョウ(以下ハクチョウ)が来ていると聞いていましたので田んぼへ行ってみました。

頸城区はほくほく線に沿った田んぼで二つのハクチョウの群に出会いました。

思った以上の数で合計100羽ほどいました。渡って来たばかりのせいでしょうか、真っ白です。雁もいましたのでこの先ハクガンの到来が待たれます。

傍らのほくほく線に上り電車がきました。

新柿線に出て東へ走ると朝日池の東側の田に200羽ほどの群がいました。

暮れ始めましたので朝日池で鳥たちのねぐら入りを待ちました。

ところが待てど暮らせど一向に鳥は降りて来ません。群は来るのですが皆通過するではありませんか。

ところが待てど暮らせど一向に鳥は降りて来ません。群は来るのですが皆通過するではありませんか。

水がすくなく枯れた蓮が多いせいで嫌われているのでしょうか。

すると隣の鵜の池から水鳥の鳴き声が聞こえてきます。

行ってみました。

すっかり暗くなっているのですがいました、いました。盛大な鳴き声とともに沢山いました。

すっかり暗くなっているのですがいました、いました。盛大な鳴き声とともに沢山いました。

おなかいっぱい食べ無事ねぐらに入った鳥たちには、眠りまでのいっとき自由で幸せな時間があるようです。

おなかいっぱい食べ無事ねぐらに入った鳥たちには、眠りまでのいっとき自由で幸せな時間があるようです。

周囲にはキツネやタヌキ、ともすればハクビシンなどプレデター(捕食者)がいるはずですが、鵜の池や朝日池なら安心なのでしょう。

私にすれば例年よりも早く、しかも沢山来ているように思いました。この先約先5ヶ月、さらに数を増やし皆でゆっくりしてもらいたいと願っています。

「絵付け陶芸三人展」からその3 黒岩卓実さんの赤絵。

小雨ときどき驟雨激しかった土曜日。午前はコロナとインフルエンザのワクチンで一時忙しかった。午後珍しく一時間ほど昼寝をし、読書してから美術館でサラダを食べた。

さて「絵付け陶芸三人展」のご紹介、最後の本日は黒岩卓実さんです。前の正木春蔵さん、鈴木秀昭さんと同じように齋藤三郎を追いながら出会った織部と赤絵の作家さんです。

樹下美術館の開設近い頃、新潟市の方から頂いたのが始まりでした。速筆の赤が醸し出す上品さが魅力でした。

主に轆轤を用いない「たたら」と「手びねり」による成形。器の地は肌色を帯び驚くほど軽く、成形する過程の掌や指の跡が窺えて親しめます。

地色に映える赤で線と模様が描かれ時に緑や独特の青と金が添えられます。配分の良い線とともに模様の花や動物あるいは娘さんが気持ち良く描かれます。

以下は展示中の作品からです。

入ってすぐの赤絵大鉢。縁の凸凹は抹茶茶碗でいうところの「山道」でしょうか、楽しい変化です。胴まわりの動物は中の花蝶とともに器全体を生き生きとさせています。

入ってすぐの赤絵大鉢。縁の凸凹は抹茶茶碗でいうところの「山道」でしょうか、楽しい変化です。胴まわりの動物は中の花蝶とともに器全体を生き生きとさせています。

赤い檜垣模様のふちの三カ所に緑と金彩が施された向付。肉も野菜も美味しく盛られます。

赤い檜垣模様のふちの三カ所に緑と金彩が施された向付。肉も野菜も美味しく盛られます。

向こうに赤絵の湯呑茶碗、手前に菊の模様でしょうか緑のドットがアクセントの小皿です。

向こうに赤絵の湯呑茶碗、手前に菊の模様でしょうか緑のドットがアクセントの小皿です。

湯飲みの軽さと楽しさは誰もが「ああ」と仰います。小皿は豆、羊羹、水菓子などが映え、たびたびブログにも登場しました。茶碗には轆轤目があります。

黒岩作品は入ってすぐから左回りに6台の展示台に合計8作品を展示しています。

柔らかさ、軽やかさ、爽やかさなど作者独特の美意識が現れる作品は日用に、装飾に楽しい器ではないでしょうか。

黒岩卓実さんは1947年福岡県大牟田市生まれ、岐阜県は美濃地方の多治見に「たくみ」窯を築かれました。

度重なる貴重な受章歴があり、作品は東西の有名デパートほか全国各地の陶芸店、ミセスなど婦人雑誌など誌上でも人気を博しています。

ちなみに日本の焼き物の60%をほこる美濃地方は荒川豊藏、加藤卓夫ほか人間国宝を輩出している一大産地です。

さてこれまで十分ではありませんが、正木春蔵、鈴木秀昭、黒岩卓実の三氏による絵付け陶芸作品を眺めてきました。長く親しんだ齋藤三郎亡き後、代わる絵付け作品を求めて集めた作家さん。

東洋陶芸を源流として独自の九谷エッセンスを現した正木さん。

器に宇宙の色彩と陰影を満たし、形状にも迫る冒険家鈴木さん。

織部に連なる赤絵に健やで上品な生活感を求められる黒岩さん。

このたびは三者三様の個性ある絵付け陶芸作品の展示です。今日の人気を得るまでの努力の膨大さは私などには想像が出来ません。

おごらず一貫した丁寧な姿勢(作品価格も含め)も共通しているように思うのです。

最後にわが齋藤三郎もそうでしたが鈴木さん、正木さんとも源流が九谷というのも不思議な縁です。そこに美濃が加わることで小ぶりな場内に幸福な膨らみが生まれているのを感じています。

昨日の空今日の雷、今日の認知症テスト、看護学生、夕食。

本日水曜日、11時半からの運転に関する高齢者認知症検査を近隣の柿崎自動車学校で受けた。16の絵のパターン記憶、羅列数字のマーク、年月日時刻の記載が主な項目。

大方間違い無く回答したと思うが、これがどれだけ事故を減らすものか分からない。いずれにしても私とほぼ同年令や、やや若い人でも運転免許を返納する人が次第に増えていく。

家族の勧め、認知症テストの結果、事故、自ら進んでなど事情は様々だ。一方で田舎の暮らしは運転なしでは不便である。いずれ自分もその時が来るが果たしてどんな形で迎えるのか、自主返納なら一番良いのだが。

検査を終えて午後は特養の回診。

近くの看護学生さんが4,5人見学実習として付いた。施設入所の方のコミニュケーションで、簡単なことでは生まれや実家の場所を尋ねてみること、別れ際にはまた来ますと言うと喜んで貰えるとを話した。

また一昨年夏の心筋梗塞と作秋の検査入院で若い若い看護師さんたちの世話になった。聞けば本日付いた生徒さんの学校の先輩だった。卒業後数年で複雑な手技を身につけ記録を打ち込み当直もしていた。

本日の生徒さんに“2回の入院で皆さんの先輩達が目を見張るほど成長しているのを見た。どうか勉強して後に続いて“と伝えた。

この人達は何を話しても真剣な眼をして聴くのでとても頼もしい。

さて昨日日中は空の色と雲が良く、鵜の浜温泉近くの夕焼けがきれいだった。

以下は午後の四ツ屋浜です。

以下は同夕、鵜の浜温泉近くの駐車場からです。

そして本日昼は晴れてはいたが均等で灰色、縁が毛羽立った大きな雲が西方でゆっくり発達していた。夕方からゴロゴロと雷がなり始め今も続いている。

そして以下は拙夕食です。

ハクチョウの小さな群をいくつか見たと言う人がいた。

間もなく11月、渡り鳥の季節になった。どんな写真が撮れるだろう。

「絵付け陶芸三人展」から その2 鈴木秀昭さん。

現在樹下美術館では10月19日~12月12日の「絵付け陶芸三人展」を開催しています。本日は前回の正木春蔵さんに続いて三人の一人鈴木秀昭さんでの紹介です。

亡き齋藤三郎に代わる焼き物を求めて、しかもどうしても絵付けでなければならず、出会った正木春蔵さんに親しむうち、ふと舞い込んだ展示会のDMは鈴木秀昭さんでした。

DMの作品は抹茶茶碗で、器の全てが色絵と金銀彩のドット(水玉、点)で埋め尽くされ、衝撃的でした。主催者に電話し是非欲しい、と伝えると展示会後しばらくしてまさに現物が届きました。鮮やかな茶碗はほどよい重さで広やか。置き方によって一つの器に昼も夜もありました。

日本の絵画は間や空間を強調します。しかし隙間無く描き込まれた鈴木さんの茶碗は、器の内外に凝縮し拡張する壮大な宇宙がありました。

その後折々各地の作品展のDMが届き、どうしてもと思う作品を打診しました。作者のご好意もあったと思いますが、良い作品に恵まれて幸運でした。

向こう「金彩華花銀河茶碗」、

向こう「金彩華花銀河茶碗」、

手前に上述した「金銀彩星座茶碗」

向こうの器の白い肌も美しい。

上掲写真の綺羅星(きらぼし)茶碗は私の不用心で破損させてしまい、金継ぎをして修復してもらいました。

手前の茶碗はかって新潟市で裏千家茶道坐忘斎お家元が座られた薄茶席で、恥ずかしくも小生がお点前し、主茶碗(おもぢゃわん)としてお出ししました。

家元の優しさに我を忘れて夢心地となり、何とか無事終了させて頂き、終生忘れない思い出の茶碗となりました。

上掲の茶碗は神戸の展示会DMで知りました。求めたいと伝えると、店はこの茶碗で呈茶を催す予定があるが構わないかと遠慮がちに申されました。構わないどころか、一人でも多くの人に楽しんでもらってくださいとお伝えしました。

1959年東京都生まれの鈴木秀昭さんはアメリカへ社会学の留学をしましが陶芸に目ざめ、九谷で修行。宇宙や曼荼羅をテーマにした色絵金銀彩は注目を集め、内外の展覧会で好評を博し多数の美術館で収蔵されています。伊豆を仕事場に器とともにオブジェも大切なフィールドです。

この度の展示では5つの展示台に10の鈴木作品を出品しました。

晴天の日曜日の感動音楽会 庭の花。

しっかり二日間降ったあと本日日曜日は爽やかに晴れた。

午前に少し本を読み、来週予定されている高齢者の認知症検査のトレーニングをしてみた。

時間の無駄遣いにも思われるが、少しは脳トレに寄与するのかなと思いながら試行した。本番はどうなるのだろう。

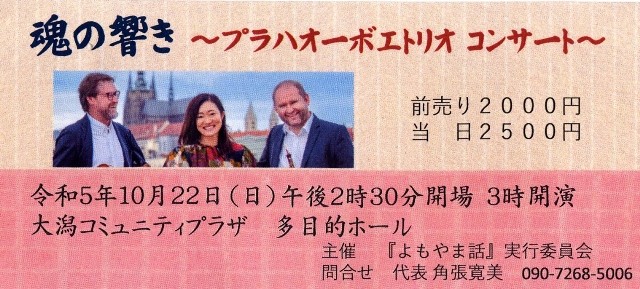

さて本日午後は吉川区出身、プラハ在住のピアニスト市村幸恵さんのコンサート。2019年秋共演されたチェコフィルの第1バイオリン奏者ヴィクトル・マザーチェクさんに、このたびはプラハ音楽院教授・オーボエ奏者ヤン・トゥーリさんが加わった。

会場の大潟区コミュニティプラザホールは何脚も椅子を足したほどの満席。

ドヴォジャーク、スメタナ、スーク、モーツアルト、ショパン、ショスタコーヴィッチのブログラム。知らない曲が何曲もあったが、三人がソロ、デュオ、トリオと変えながら楽しませてくれた。

これまで市村さんが何度か話されたように、チェコでは集まってはアンサンブルを「楽しむ」という。この度はまさにそれで、ある意味即興性まで感じられ、陰影の濃いスリリングな演奏会だったのではないだろうか。

市村さんの至近距離によるショパンのワルツ7番嬰ハ短調は素晴らしく、モーツアルトのドレミファソラシドの妙に驚き、三人で演奏したショスタコーヴィチ5つの小品やチェコ民謡などでは心ゆくまでスラブの情緒を聴かせてもらった。

ヴィクトルさんが編曲した「家路」、アンコールの小山作之助「夏は来ぬ」は場内に歌唱とハミングが満ちた。わけても「夏は来ぬ」のコーダが非常に良く、振り返ると同行した美術館の若いスタッフが感動のあまり涙で目を赤くし、ハンカチで拭いていた。

音楽を聴いて惜しみなく涙をこぼすのは何にも増して素晴らしい事で、私達はそれを観てまた感動したのでした。

会場は旧議場で音楽向けホールではなく、演奏者は苦労したのではと想像したが熱演でカバーし心に残るコンサートになった。

終わって市村さんと少し話す機会があった。次回は現代音楽を1曲とお願いしてみた。良いですね、というお返事だった。

このたびの音楽会を開催された頸北の吉川、柿崎、大潟各区の文化と地域振興グループの皆さま。熱意とご努力に心から感謝申しあげます、まことに有り難うございました。

美術館の庭で秋の花が日射しを浴びていた。

健康的で良い日曜日だった。

「絵付け陶芸三人展」からその1 正木春蔵さん。

筆者の幼少、父は齋藤三郎の陶芸作品に夢中になり収集しました。

器は飾られたり日常の食器として使われ、暗さが漂う家を明るくし、観る喜び食べる楽しみをもたらしました。父母はことある度に器を褒めるので私達子供は器ばかりか齋藤さんまで大好きになりました。

斯くして齋藤作品は幸せの器として脳裡に焼き付きました。ところが昭和56年氏が亡くなると、家に火が消えたような寂しさが漂うのを感じました。その後歳月が経ち亡き齋藤さんに代わる絵付け陶芸家と巡り会いたいと思うようになりました。

この度の「絵付け陶芸三人展」はそんな気持で店や窯、あるいは通販やネットを通して3,40年にわたり求めた三人の作家さんの作品展です。

以上の三人では正木春蔵さんが最初の作家さんです。ある抹茶茶碗名鑑で見た色絵の繊細な作品が頭から離れず、工房を訪ねたのが始まりでした。

石川県の山代温泉は魯山人も逗留した旅館白銀屋(しろがねや)さんのご子息で、近隣に「山背陶房」を営まれていました。同宿に泊まるなどして数回窯を訪ね夕食をご一緒したこともありました。

山に同化したような穏やかさの中に熱い情熱を秘めたお人柄。加えて近隣の作家とともに一帯の陶芸を盛り上げようという意思を明確にされているのが印象的でした。

また道中一緒の時「この森にはエビネが自生しています」、食事では「古唐津の盃が好きな陶芸家が多いようですね」と仰ったのが耳に残っています。

その後東京は六本木「サボア・ヴィーブル」という店でよく正木作品を扱う事を知り上京の折に立ち寄り、店内一段と輝く氏の作品を手に取らせてもらうようになりました。

都内では他に数店が同氏作品を扱っていましたが、店主の人柄から同店に寄りました。

中国風の大きな染め付け楕円皿。

中国風の大きな染め付け楕円皿。

牡丹と獅子が描かれ、

長径30㎝以上はあります。

氷裂模様が入った大きな器。

氷裂模様が入った大きな器。

尊式に膨らんだ胴に麗しい動物。

なんておしゃれなのでしょう。

美しい蓋が付いた瓶の

美しい蓋が付いた瓶の

独特の間と清々しさ。

多様に描き込まれた盃。

急須と湯飲み茶碗。長い人気を誇るねじり文の湯飲み。向こうに陶器と磁器の大きな急須、中ほどに染め付け急須2器がある。

急須と湯飲み茶碗。長い人気を誇るねじり文の湯飲み。向こうに陶器と磁器の大きな急須、中ほどに染め付け急須2器がある。

正木作品は6個の展示台に15作品を出品しています。

上掲尊式の大きな器は30年近く前、ワインブームの折、近隣のDr4人がワインを持ち寄る集まりで、ワインクーラーとして活躍しました。2点ともサボアで求めたと記憶しています。

氏の作品は新鮮なうえ余裕あるいは間や遊び心があり、美しくも楽しい使い心地があります。

遅くなりましたので本日はここまでとさせていただき、続きは次回とさせて下さい。

終日厳しい風雨のなか来館された皆さまに感謝申し上げます。

「今回の展示会の図録は無いのですか」とお尋ねされたお客さま、無くて本当に申し分けありません。それに代わりまして、幾分の詳細をブログに書いてみようと思った次第です。どうか宜しくお願い致します。

人の顔を思い出すと。

昼過ぎまで陽が射し蒸し暑ささえあった。それが間もなく雨に変わり、在宅訪問は一時土砂降りとなった。その後もザーザーやシトシトをまじえながら夜に到っている。

本日深夜一時過ぎ、枕元のケータイが鳴った。高齢者施設で看取りが近づいている方が亡くなった知らせだった。着替えて出かけ確認を行い、ご家族に説明し診断書を書いた。

多くの看取りは深夜か早朝で暗い時間が多い。灯りが付いているだけで車がほとんどいない道路を行って帰ってくるが、とても寂しい、

一月前には107才の方がやはり深夜に亡くなられ、あるいはつい最近仕事でお世話になった働き盛りの方が突然死された。

そんな昨夜に大学時代の同級生からメールが入り、仲間二人の死が知らされた。

このような事が続くと広かった世界がどんどん狭く感じられ、代って亡くなった人の顔がポッポッと浮かんでは消える。

およそその方たちの顔は笑みを浮かべ、何か話したり訴える表情で現れる。エヘヘと言いながら、または背をを丸くしながら小声で、あるいは高らかな笑いで、または甘くニッコリ、さらには無愛想な返事の後のしたり顔などなど様々だ。

すると自分はどんな顔で人の脳裡に現れるのかが気になってくる。その前に果たして浮かんでもらえるかが肝心だろう。

存否にかかわらず他者を思い浮かべる時、多くが笑顔であればその人も自分も幸せなのかもしれない。

少し時間が経ってしまった

少し時間が経ってしまった

今夜の細麺天玉そば。

サツマイモと豚こま

サツマイモと豚こま

とレンコンの煮物。

テレビで見て作ったらしい。

本日偶々のお客様。

今日木曜は仕事休みの日。

いつもより早起きし、本日から始まる「絵付け陶芸三人展」で入館者さんに配る説明資料を慌ただしく作り美術館へと妻に渡した。

同展の初日だが展示と関係なく来られた団体さんや、東京→十日町のご実家を経て樹下美術館へと来られたご夫婦、昭和時代のヨット仲間A氏が寄られ忙しくも楽しい日だった。

わけても東京のご夫婦とは奇遇というほかないいきさつがあった。

詳細な説明には2021年11月19日の当ブログをご覧いただくのが良いのかも知れない。そこでは数年前のNHK放映「日本ぶらり鉄道旅」の大井町線で等々力(とどろき)に住む女性が取り上げられていた。

彼女は壊れた焼き物を修復される人だった。番組ではその作業が放映され、扱われた取っ手が破損したマグカップこそ何あろう齋藤三郎の作品だった。

修復の依頼主は「祖父が美味しそうにビールを飲んでいた器」だと聞いていると紹介されていた。そして本日ご実家の十日町を訪ねた後、樹下美術館に来られたご夫婦こそ、その依頼主さんだった。

陶芸ホールでお茶を飲みながら、お爺様が所有されていたという昭和20年代と考えられる色絵と染附けの湯呑もスマホで見せて頂いた。とても良い作品だった。

それが両方とも金継ぎで補修されている。齋藤さんの器はよく破損した。それだけよく使われたのだ。母も壊しては父に苦い顔をされていたが、仕方がない。

さらにご夫婦の姓から、もしかしたら齋藤三郎と遠縁同士かもしれませんね、という話にもなった。

ところで私の東京の最後の住所は大井町線「尾山台」で、修復は隣駅「等々力」の女性宅で行われている。くだんの齋藤作品は修復のため大井町線を行ったり来たりしたことになり、本日はその持ち主さんが突然お顔をだされ、同線の「緑が丘」のお住まいと仰った。

ああ緑が丘は私が尾山台の前に最も長く住んだ大岡山の隣駅ではないか。

そんなことから本日午後中、緑が丘は蒲田線(昔の目蒲線)だか大井町線だったかなど、忘れかけていた一帯の位置関係を思い出すのに頭が一杯になった。

お二人は裏手の田んぼに出られたり庭を歩かれ、帰り際に齋藤三郎の図録を求められた。

NHK放映後、拙ブログなどもあり、すっかり齋藤三郎ファンになられている様子が伝わり、破損マグカップが取り持った奇縁を何とも有り難く思った。

その後、昔のヨット仲間A氏が来られた。ちょうど残った柿を採ったところで、ベンチに座りスタッフに剥いたもらい茶を飲みながら昔話をした。

熊の話題になり、A氏が「今年は熊が柿を目当てによく里に下りている。県下のある地方では熊が寄るのを防ぐため柿の実を全て取るように言われているらしい」と話した。

夏中続いた暑さで山の食べ物が不足しているなら、そのような手段は本当に必要ではないかと思った。

何かと忙しい日でしたが、以下は庭に咲いている花です。

リュウノウギク。

リュウノウギク。

ホトトギス。

ホトトギス。

次回はもう少し上手く写した花を出したいと思います。

明日から始まる「絵付け陶芸三人展」の準備をした。

本日総出で明日からの「絵付け陶磁器三人展」の展示準備をして終了した。

今年の陶芸ホールは「齋藤三郎 壺展」、「館長の写真展」、「館長の絵画展」、「篠崎正喜展」とめまぐるしく企画展を続けた。展示構想、撮影、告知、広報、搬入搬出などが連続し非常に忙しかった。

年だからもうのんびりするのが普通なら、私の場合、年だからこそ慌ただしくなるのを否めない。慌てるし疲れもするが、何よりも張り合いが前に進ませてくれる。

展示してみると、赤絵の黒岩卓実さん、色絵金銀彩の鈴木秀昭さん、九谷の正木春蔵さん、三人の作品は等しくとても楽しい。それぞれ色が冴えているうえ筆致に緻密、軽快、繊細など三様の個性があり、特異な作風が一貫し観ていて飽きない。

キャプションと共にケースに収まった場内を見ると、力作の迫力と作品の楽しさがホールに満ち、あらためてワクワクした。

展示作業の最後は照明。渡辺電気さんにやってもらっているが高い所の作業はいつも心配で気を揉む。

展示作業の最後は照明。渡辺電気さんにやってもらっているが高い所の作業はいつも心配で気を揉む。

入って直ぐの黒岩卓実さんの大きな赤絵深鉢。肌色の柔らかな地に菊、蝶などが見込みに、独特の動物模様が胴回りに、いずれも速筆で描かれ、添えられる緑に大胆で味わい深い赤が冴える。入って左回りに黒岩作品が続く。

入って直ぐの黒岩卓実さんの大きな赤絵深鉢。肌色の柔らかな地に菊、蝶などが見込みに、独特の動物模様が胴回りに、いずれも速筆で描かれ、添えられる緑に大胆で味わい深い赤が冴える。入って左回りに黒岩作品が続く。

正面に近づくと鈴木秀昭さん作品に変わる。上掲は抹茶茶碗。いずれの器も宇宙や曼荼羅の形象が金・銀・色絵によって驚異的な緻密さで埋め尽くされ、哲学的な雰囲気が漂う、

正面に近づくと鈴木秀昭さん作品に変わる。上掲は抹茶茶碗。いずれの器も宇宙や曼荼羅の形象が金・銀・色絵によって驚異的な緻密さで埋め尽くされ、哲学的な雰囲気が漂う、

最後は山代温泉の正木春蔵さん。九谷の伝統と中国や半島の研究を土台として、独特の間と一種飄々とした文様がセンス良く描かれる。かって数回窯を訪ね、食事をご一緒したことがある。

最後は山代温泉の正木春蔵さん。九谷の伝統と中国や半島の研究を土台として、独特の間と一種飄々とした文様がセンス良く描かれる。かって数回窯を訪ね、食事をご一緒したことがある。

お三人とも様々な雑誌でよく取り上げられ、東京はじめ日本各地の有名店の展示会は常に好評を博している。

陶芸室の18の展示台に38作品を展示しています。

年度末まで本展示を継続いたします。晩秋から初冬へ、日々変わる空を味わいつつどうかお寄りください。

篠崎正喜展が無事終了した ノートの絵。

8月17日から始まった篠崎正喜展が本日最終日となり終了した。長いお付き合いをした篠崎さんに10年ぶりに来館して頂き12日には講演会もしてもらった。

才能と汗の結晶である美しい作品は明日の作業で仕舞われてしまう。とても名残惜しいが何時か何らかの形でまた展示してみたいと思った。

最終日ということもあっていつもよ少し賑やかにして頂いた樹下美術館。長野県から三度目の篠崎展に来られたご夫婦、髙田文化協会60周年行事以来のA氏。皆さまと楽しくお話しているうち車の一年点検をすっかり忘れてしまった。

本日丸テーブルのノートに以下の絵が描かれていたと妻が持って帰りました。

どうすればランチをしながらこんなに生き生きと描けるのでしょう。きっと小さい時から描くのがお好きだったのですね。

どうすればランチをしながらこんなに生き生きと描けるのでしょう。きっと小さい時から描くのがお好きだったのですね。

時雨ときどき晴れ、ときどき虹、そして紅葉へ、今年も秋らしくなってきました。本日ご来館の皆さま、有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月