齋藤三郎(陶齋)

野イバラ(野バラ)と齋藤三郎(初代陶齋)の壺。

先日まで樹下美術館一帯はアカシアの白い花が沢山見ら

れていました。

それも終わり、いま路傍などに野イバラが咲いています。

野イバラはいわゆる野バラに相当する植物です。

茂ってトゲもあり、容易に触れにくい花ですが、近づくとと

ても良い匂いがします。

さて樹下美術館に齋藤三郎(初代陶齋)が野バラを描いた壺

が二つあります。

一つは青(るり色)の地に黄色で描かれています。

↑初夏の青空を思わせる地色の「色絵のばら文壺」。

縦横22,0×26,0㎝

もう一つは現在展示中の作品で、赤い地に金彩で描かれ

ています。

↑「赤絵金彩野薔薇文壺(あかえきんさいのばらもんつぼ)」

縦横20,0×16,9㎝

あでやかな赤と金、才気と情熱が伝わる作品です。

(「ばら」と「薔薇」とありますが、器の箱の記載通りにしました)

↑上の写真の一部を拡大。

二つの作品とも軽やかな筆致で花の喜びを伝えています。

野バラを描いた陶芸家は珍しいと思われ、陶齋の花への親し

みが伝わる作品ではないでしょうか。

アザミの季節にもなりましたので、近いうちにその作品も掲載

したいと考えています。

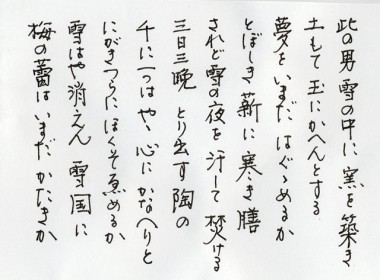

齋藤三郎(陶齋)の赤絵金彩の壺には何が書いてあるのか。

樹下美術館今年の陶芸展示は「陶齋の赤」です。

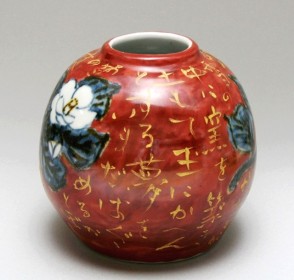

展示順No2は「赤絵金彩椿詩文文壺」です。

名は長いのですが、赤々とした小ぶりな壺です。

赤い地に呉須(ごす・藍色の顔料)で椿が二輪描かれ、

金彩で詩文が書かれています。

何と書いてあるのでしょう、とお訪ねされる方がおられ、

本日取り上げてみました。

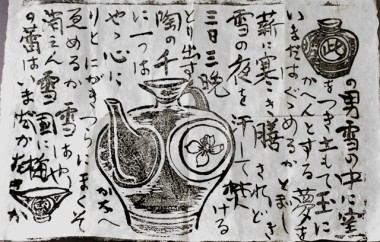

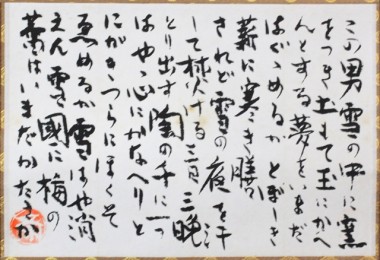

↑読みです(窯を築き→窯をつき と読ませています)。

↑読みです(窯を築き→窯をつき と読ませています)。

戦後雪国のつましい生活の中で奮闘する

陶齋の様子がありありと窺われる文です。

友人が贈ったものと聞きますが、内容のこまやかさと

慎ましさから、本人の作ではと思うことがあります。

以下はこの詩文の版画です。

丈夫な和紙に刷られた版画は焼き物を求めると器に添えられました。

昭和20年代中頃~後半より用いられたと考えられます。

版画は味わい深く人気があり、当館では掛け軸にしています。

今年度の展示ご案内その2 陶芸 齋藤三郎。

今年度の展示ご案内 その2 陶芸 齋藤三郎

【陶芸 齋藤三郎(陶齋)】

陶齋は「絵描きになりたかった」と述べた事がありました。大正2年、新潟県栃尾町(現

長岡市)に生まれ、18才で入門した富本憲吉と近藤悠三は絵付け陶芸で後に人間国

宝になっています。

草花を愛し、それらは様々な器に描かれました。伸びのびした形と洒脱な絵付けは見る

人の心を和ませ、使う人を楽しませました。昭和56年7月17日惜しまれながら68才で

没しました。

【展示のテーマ】 ー陶齋の赤ー

作品から赤系の色彩がほどこされた作品を選びました。その色は雪国の炭火のように

暖かくまた優しく心打ちます。この度は辰砂(しんしゃ・銅による発色)の桃紅色も混ぜ

ました。

【展示作品の概要】

1 色絵唐辛子文大皿 幅30センチを越えるいわゆる大皿です。赤い唐辛子は白い雪

とともに越後の冬の色ではないでしょうか。

2 赤絵金彩椿詩文文壺 白椿と金彩の詩文(陶齋を詠った詩)が赤地に映えます。

3 赤地金彩羊歯文陶箱 やや晩年の作ですが、鮮やかさと強さを感じさせます。

4 色絵更紗文湯呑 更紗文は同じパターンを繰り返す模様。ドクダミがよく描かれました。

5 色絵更紗丸文水指: 水指は茶道で用いられる器。ドクダミ更紗の中に水仙、萩、

セキチクなど四季の花が描かれています。

6 赤絵金彩牡丹文壺 金は焼く温度に敏感ですが、和の趣で鮮やかに焼成されてい

ます。

7 辰砂葉文ジョッキ

8 辰砂葉文珈琲碗皿 作品7,8ともに桃紅色の辰砂の地に葉が一枚。素朴で心癒や

されます。陶齋の食器は1セット6客がよく見られます。食器は用いられる事を願い心

込めて作られました。

9 色絵椿文鉢 鮮やかな赤い椿は陶齋のシンボルです。骨董屋さんでこの作品に出

会い、迷っていた美術館を決心しました。「露結為霜」は露が結ばれ霜になる初冬の現

象を表し、努力によって結実する、の意味があるようにも思われるのですが。

10 赤絵金彩酒器セット 赤に金色の梅。めでたさあふれる酒器です。

11 赤絵銀彩石榴文茶器セット

12 色絵番茶器セット 作品11,12ともに赤を使った茶器セット。陶齋には早い時期

は地味め、晩年は鮮やか、という傾向が感じられます。

13 寸雪庵好雪花文金彩屏風香合 香合は茶道でお香を入れる器。寸雪庵は写真

家濱谷浩の夫人が営んだ茶室の庵号です。夫人のお好みだった雪の結晶が描かれ

た屏風を模した器と考えられます。

14 色絵蕪文皿 赤いかぶの背景の大きな白地は訪れる雪のイメージでしょうか。

15 赤絵金彩秋草文陶箱 作品6と同じ様式の華やかな器です。錦秋が伝わります。

16 赤絵金彩のばら文壺 作品6に似ていますが、文様の味わいは洋風です。

17 赤絵どくだみ文小壺 昭和20年代、陶齋の初めての弟子の独立に際して贈られ

た器です。18 赤絵搔落石榴文壺

19 赤絵搔落石榴文壺 作品18とともに赤い地の表面を削いでざくろを描き出してい

ます。褐色に近い赤が秋の深まりを伝えます。

ありし日の齋藤三郎

高い教養と美意識の陶齋は多くの人に人気がありました。

2016年3月 樹下美術館

今年の齋藤三郎(陶齋)は「陶齋の赤」です。

暖冬とはいえ昨日から小雪まじりの寒さが続いてます。

いつしか3月に入り、今年の開館15日が近づきました。

先日、今年度の倉石隆展示「倉石隆の朱色」をご案内

致しましたが、本日は齋藤三郎の「陶齋の赤」をお知ら

せ致します。

さて焼き物で赤を得るために鉄を主成分とする釉薬

(うわぐすり)が多く用いられます。

ベンガラ(紅殻)と呼ばれる酸化鉄です。

陶齋のシンボル的な赤々とした椿です。

平成10年頃、この作品と出会って美術館を決心しました。

鉄は焼く温度などで黄色、赤、褐色、黒などに変化します。

陶齋はモチーフのイメージによって色を使い分けました。

また赤系として陶齋が苦労して会得した辰砂(しんしゃ)が

あります。

これも血色のように濃厚なものから薄いピンク系まで多彩

です。

陶齋は後者の辰砂を得意としましたので今回の展示に混

ぜました。

今年の陶齋はこんな風におよそ20点を展示致します。

「倉石隆の朱色」の油絵とあいまって、小ぶりな樹下美

館の館内は赤々とした暖色に彩られることになりました。

開館の頃はどんなお天気になっているのでしょう。

どうかお楽しみにご来館下さい。

信州のお土産 陶齋の変わった署名。

信州の実家を訪ねられた方から上田市のお土産を頂きました。

以前掲載しました飯島商店の「みすずあめに二種のジャム」と、うさぎ屋の「くるみそば」でした。

普段から皆様に頂戴してばかりでとても恐縮しています。

このたび貴重なお土産の中で「くるみそば」を初めて見ました。

ほどよい甘さの餡がクルミ入りのソバ粉に包まれたくるみそば。

歯ごたえと香りが楽しめる山国信州ならではのお菓子でした。

頂戴ものは昨日記しました上越市牧区の笹餅と同じように風土の母から生まれた親しみにあふれていました。

それにしましても以前記載しました信州と越後の交流は多様でしたが、人の行き交いも「善光寺参り(越後→信州)」や「海湯治(信州→越後)」などで賑やかだったようですね。

ところで上掲の齋藤三郎(陶齋)の湯呑の底にある署名は以下のようなものでした。

一般に見られる署名は以下のように「齋」が基本でした。

ですが湯呑や盃、ほかに徳利や抹茶茶碗などには以下の様な変わった署名が見られるのです。

。

「候 (そうろう)」を「、」のように記号化したり、漢字を点で表すことはかって一般に見られていました。

良寛の書はよく知られていますし、陶齋にも点を三つ記して「下」と読ませるなどの手紙があります。

昔の人の字に対するおしゃれやこだわりは私にとって一種あこがれの世界です。

それにしましても最後の四つの点はどう読めば良いのでしょうか、もう一度調べてみなければなりません。

力の源としての風土、笹餅、ゴーギャン、作之助も倉石隆も陶齋も。

数日続いた風がようやく止んだ本日日曜日、さしたる雨も降らず今時としては穏やかな日曜日だった。

何人かのお客様と話をさせて頂いたが昨年の12月5日には雪が降り、所によって根雪になったらしい。

明日の予報は晴れ、その後も晴れ間を交えてまあまあのお天気が知らされている。

まずは3ヶ月予報通りの暖冬で冬が始まっている。

本日上越市牧区の方から笹餅を頂いた。

笹とヨモギが香ってとても美味しかった。

ところで土地の香りは風土として多大な力を有していて、人々の足下からあるいは背後から衝動や影響を与える。

食産物や観光はもちろん美術、音楽、文学、映画など地域、個人を問わず文化生成に力を及ぼす。

樹下美術館常設の作家、倉石隆、齋藤三郎ともに生まれ育った越後の風土を濃く作品に残している。

倉石隆の人物に現れる静寂や重めの情感、齋藤三郎の冬を起点に春を待ち秋を惜しむ絵付け。

さらに清々しい小山作之助の「夏は来ぬ」は、閉ざされた雪国の冬と表裏をなしているのではないだろうか。

いずれも風土として染みこんだ雪国の生活が芸術の背景となり表出されたにちがいない。

創造、創出、創生、私たちは現況の打開を迫られている。

今あらためて自分たちの風土を振り返り、敏感にその力や貴重さに触れることは意義深い。

流行り物や思いつきで忙しい昨今、頂いた笹ダンゴ、そして本日テレビで見たブルターニュのゴーギャンにも強い風土性を実感させられた。

時代を越えるものには魔力のように土地の力が潜んでいる。

貴重な好天 齋藤尚明(二代陶齋)さんの唐辛子香盒。

予報を覆して本日は朝から良く晴れました。

お天気のせいか地元の方々、柏崎のお茶人たち、

夕刻には東京に居る娘の上司のご家族までお寄りくださって皆様に感謝しています。

さて里は紅葉の盛りですが、畑でもモミジに負けず真っ赤っ赤な唐辛子類が見られています。

ところで先日、斎藤尚明さん(二代陶齋)にお願いしていた香盒(香合:こうごう)が届きました。

唐辛子を藁でくくった文様は初代も得意とした図柄です。

滑らかな白磁に図の分量、配置、色、みな良い器でした。

(香盒:お茶会の前に予め炭火とともにお香を炊いて茶室を清めますが、香盒はそのお香を入れる器です。小さな茶道具ですが、使用後も茶室内に飾られるなど注目度の高い器の一つです)

先代をしのぐ出来映え、秋のお茶で是非使ってみたい香盒です。

陶齋の特筆 トンボの庭 アスパラとトクサ。

本日午後熱心に陶芸展示「陶齋の鉄絵と色絵」をご覧になる女性にお会いした。

如何ですか、とお尋ねすると鉄絵と色絵の違いを質問された。

一通り説明させて頂くと、「同じ人が作ったとは思われないほど感じが違うのですね」と仰った。

一例を挙げれば下写真の如く、確かにその通りなのです。

齋藤三郎作 色絵籠に柚子文皿。

齋藤三郎作 色絵籠に柚子文皿。

師の富本憲吉譲りの柚子のモチーフが品良く描かれている。

齋藤三郎作 鉄絵面取り壺。

齋藤三郎作 鉄絵面取り壺。

素朴だが心に残る趣がある。

上下の作品は別人作と思われるほど技法に特化している。

陶齋(齋藤三郎)は染附(そめつけ)でも、辰砂(しんしゃ)でも、鉄絵でも色絵でも、金銀彩でも、みな一流の技を身につけていた。

磁器、陶器ともにこなし、同じモチーフでも異なる技法ごとの風合いに制作した。

土と技法のエッセンスを明確に把握し、そこに筆を加えて仕上げられた親しみ易く上品な陶齋イズム。

齋藤三郎(陶齋)の才能と努力は特筆に値するにちがいない。

さて、日中の日射しの庭に沢山の赤とんぼ。

餌を採るわけでもなく、婚活する様子でもなく、のどかだった。

嵐の後、トンボはこうして一休みするのだろうか。

「あれはアスパラかしら」

「何言ってんだ、トクサだろうが」

あるご夫婦がこんな話をされたという。

羨ましいほど仲良しだったとスタッフから聞いた。

雨がちの今夏最後の日、二つの出会い。

日中曇り時々雨だった8月最後の日、二つ出会いがあった。

一つは午前の診療で、お母さんに付いて顔をだされた帰省中の娘さん。

私が開業した昭和50年代はまだ小中学生だった。

本日母と一緒に行って小生に会ってみたいと仰ったらしい。

お母さんの診察が終わると、カーテンの陰から出てこられた。

すらりとして丸顔の美人さんは、子どもの頃と同じにこやかな目をしている。

品川区に住んでいて、私が通った大学と病院もよく知っていると仰った。

上越で暮らしているいま、若き日に15年間通った品川の話を聞くと懐かしさがこみ上げる。

変わらないですねと言っていただき、近頃自分はこの言葉に弱い。

話から立派な方と結婚し熱心な子育てをされ、幸せに暮らしているようだ。

私も頑張ろうという気持ちになった。

学生時代、しばしばラジオから流れていたビートルズの「And I Love Her」

アコースティックなサウンドが親しめ、歌詞もメロディも優しい。

比較的単調な曲は、間奏から半音高く転調して引き締まる。

次に午後から美術館で陶齋の作品を熱心にご覧になる若いカップルさんにお会いした。

色使いが九谷風ですね、男性がズバリと仰った。

詳しい訳で、石川県から来られたということだった。

陶齋の師・富本憲吉は昭和10年代、色絵磁器習得のため石川県へ、九谷焼の北出塔次郎の許へ通っている。

その時代を師とともにした陶齋は当然同道したと考えられ、強く九谷焼の影響を受けたはずである。

現在展示中の、齋藤三郎作「色絵色紙芍薬文鉢(いろえしきししゃくやくもんばち)」

現在展示中の、齋藤三郎作「色絵色紙芍薬文鉢(いろえしきししゃくやくもんばち)」

緑の地色、赤、黄色に九谷焼きの風合い。 昭和20年代後半 幅29,0㎝。

作品に字も入れてるのですね、と陶齋の文字にも興味を示された。

落ち着いた雰囲気から、もしかしたら九谷焼きの作家さんかなと思った。

先日自分は北陸を訪ね、九谷焼美術館を見てきたばかりです、とお話させて頂いた。

陶齋を飾れて幸せに感じた。

齋藤三郎(陶齋)の夏。

異常熱暑が続くなか、去る8月6日に倉石隆の夏を書かせて頂いた。

本日は齋藤三郎(陶齋)の夏作品を掲載してみます。

陶齋は草花を絵付けされましたので季節のモチーフは倉石氏の人物に比し多く見られます。

姥百合の図。 幅67,0㎝

姥百合の図。 幅67,0㎝

染め付け湯呑:左朝顔、右俳句「浴衣着ていつもの顔の茶会かな」。

染め付け湯呑:左朝顔、右俳句「浴衣着ていつもの顔の茶会かな」。

私たちは何かと季節感に敏感で、それは詩情をもって感覚されるようです。

詩情は季節から静かに届けられている贈り物のようです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月