齋藤三郎(陶齋)

柚子、陶齋の歳寒三友。

荒れたり晴れたりをめまぐるしく繰り返す日。暦は12月も半ばにかかり一気に慌ただしくなりました。

そんな日頃に近隣の庭先で黄色や橙(だいだい)の柑橘類の実を見ると心温まります。

過日は柚子を沢山頂き、スタッフと分け合いました。これから茶碗蒸しや熱いお蕎麦にお雑煮などがとても楽しみです。

ところで樹下美術館展示の作家齋藤三郎は柚子を描いていて、美術館にも何点かあります。

百合や椿などを描いた染め付けの絵変わり皿セット。向かって左下に柚子皿。

百合や椿などを描いた染め付けの絵変わり皿セット。向かって左下に柚子皿。

和食器は一般的に5客1セットですが、陶齋は6客で設えました。

1客欠けても揃うようにという配慮だと聞いたことがあります。

こちらは色絵の一枚。師の富本憲吉から受け継いだデザイン。

こちらは色絵の一枚。師の富本憲吉から受け継いだデザイン。

磁器の白さ、カゴの赤と黄色の実の対比が美しい。

この柚子皿は上越市髙田における初期の作品の一つ。

この柚子皿は上越市髙田における初期の作品の一つ。

もりもりとしたボリュームが柚子らしい。

上掲の柚子皿には「歳寒酸友」と讃が記されています。この言葉は中国宋代の「歳寒三友」を陶齋らしいユーモアでもじったものです。

歳寒三友とは、古来中国で尊ばれた三つの画題「松」「竹」「梅」のこと。

歳寒は寒さ厳しい時節を指し、そのような折に緑の生命を維持する松、しなやかな竹、香り高い梅の三つが画題として尊ばれていたといいます。またそれらは、高雅風流を愛する文人が冬に友とすべきもの、として親しまれたということです。

当絵皿は、齋藤三郎が髙田に来て未だ日が浅い昭和20年代の作品です。当時の髙田で彫刻家の戸張幸夫及び写真家の濱谷浩と陶齋の三人は「三貧(さんぴん)倶楽部」と称して集まり、安いお酒を酌み交わしては四方山を話したといいます。

皿に書かれた醋友は、酸っぱい友「柚子」であり、一方で貧しかった三人の仲間のことではなかったか、と想像しているところです。

万葉集もそうですが、中国の古事への造詣など、陶齋世代の教養がしのばれまた感心させられます。

話変わって美術館裏の田に生える二番穂を食べる試みは進み、昨日新しい野球ボールがネットで手には入りましたので試してみました。このことも追ってご報告しなければと考えています。

もうインフルエンザ、流行の始まりなのか?

熱風で菜園の野菜を枯らした17号台風の後、今週末に18号到来の知らせが伝えられている。

ところで、まだ日中25度を越える日も珍しくない昨今、先週末から数人のインフルエンザ(疑いを含め)の方を診た。

既感染の方周辺から次々生じた四人の発熱者のうち、お二人のテストがA型プラス、他のお二人に疑いを診断した。それぞれの方は発熱前日にだるさや喉の違和感と咳が共通してみられていた。

感染は高齢者ばかりではなく、成人も含まれている。まだ予防意識が低くワクチンが先のこの時期、意表を突く発症に戸惑いを禁じ得ない。

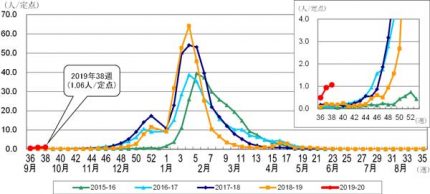

調べてみると東京都内419カ所のインフルエンザ定点報告機関における9月16日から9月22日の報告数が、流行開始の目安となる定点当たり平均1.0人をすでに超え、1,06人になったという報告があった。

例年より二か月早い流行の兆しであり、まさかである。

年次別の年間感染者数のグラフ(東京都感染情報センターの資料)

年次別の年間感染者数のグラフ(東京都感染情報センターの資料)

定点報告1医療機関あたりの件数。

左の赤い点が今季(2019年9月中~下旬)のマーク、

右上はその部分拡大で確かに例年と異なる。

報告平均と実数から、流行といってもよい状況が窺われる。

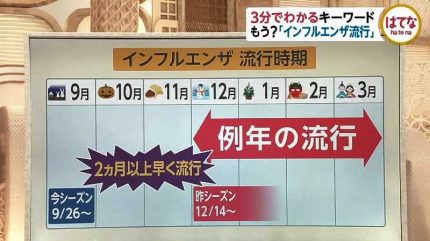

流行の報道(9月30日のFNNプライムのホームページから)。

流行の報道(9月30日のFNNプライムのホームページから)。

例年より二か月以上早い流行と伝えている。

現象が一過性なのか、信頼出来るトレンドなのか判然としない。だが佐賀、宮崎、東京などですでに合計5716人が届けられ、当地でも見られることから偶然ではなさそうだ。

現在、南半球は冬の終わり。まだインフルエンザの流行期に相当している。

近年ますます盛んな南北の往来が原因の一つではないかと指摘され、まさかのラグビーワールドカップの関与も云々されているようだ。

いずれにしても念のため日常のこまめな手洗い、咳エチケット、疲労回避をいっそう心がけたいところ。

このところ不足が問題のワクチン、果たして今年の備蓄は大丈夫だろうか、少々緊張が走る。

陶齋親子展にちなんだお茶席 一昨日期日前投票をした。

雨の予報が曇りになり、いっときだけ霧雨が通過した土曜日。

陶齋親子展の催しに関連して隣接の茶室で呈茶を行った。客様は若い女性お二人で、私も末席に座り、妻が点前を、お友達が支援をして下さった。

床は小林古径筆「壽」が掛かり、ムクゲやヤハズススキなど庭の花が宗全籠に入っている。

床は小林古径筆「壽」が掛かり、ムクゲやヤハズススキなど庭の花が宗全籠に入っている。

お出ししたお茶碗。左に陶齋「弥彦鉄鉢茶碗」、中央阿牛「掛分釉幾何学茶碗」

お出ししたお茶碗。左に陶齋「弥彦鉄鉢茶碗」、中央阿牛「掛分釉幾何学茶碗」

右鈴木秀昭「色絵金銀彩綺羅星茶碗」

台風が近づいているらしく、蒸し暑かった本日。軽めにクーラーを点けた茶室に清々しい時間が流れた。

本日はお二人のお客様でしたが、たとえお一人でもお点前を致しますので、ご希望の方はご遠慮なく樹下美術館の窓口やお電話025-530-4155で申し込み下さい。

参院選挙の運動期間が本日で終了、明日投票日となりました。

「比較的近くにある恐ろしい柏崎原発を止めて欲しい」、「精神の拠り所である憲法を大切に守って欲しい」、「安心して自らの信条に従える社会であって欲しい」、と心から願っています。それで一昨日、期日前投票に行き、これらに叶う人がいましたので投票してきました。

後半が始まった樹下美術館館内。

本日7月18日は、陶芸の齋藤三郎・尚明、親子展の初日、そして上越小林古径記念美術館からお世話頂いている倉石隆作品の最終展示の初日。

当館の展示イベントは大抵静かに始まる。

本日も例に漏れず普段と変わりなく淡々と過ぎた。淡々としたなか、ご覧になった方から倉石隆の油彩の迫力、陶齋親子の白磁の世界の清々しさなど、良い反応を頂戴して手応えを感じた。

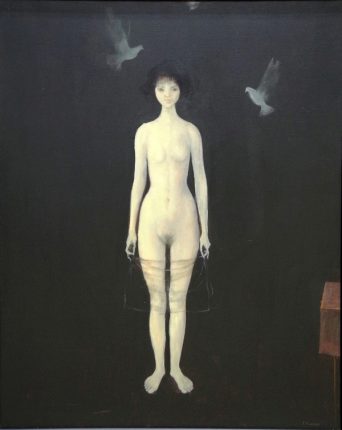

本日の絵画ホール。それにしても2メートル近い「さとうひさこの肖像」は迫力がある。

本日の絵画ホール。それにしても2メートル近い「さとうひさこの肖像」は迫力がある。

陶芸ホールに尚明さんの大きな鎬(しのぎ)壺を置いてみた。

陶芸ホールに尚明さんの大きな鎬(しのぎ)壺を置いてみた。

絵画と陶芸作品が互いに引き立て合っているように感じられる。

以下は本日の陶芸ホール。

梅雨の候、館内の清々しさからあらためて白磁メインにして良かったと思った。

本日午後、在館中に古径記念美術館から宮崎館長さんがお見えになった。このたびの倉石作品貸借を通して館長さんにはとてもお世話になっている。また自己流を否めない私たちは、美術の専門職の氏に接するだけで色々勉強をになる。さらに氏の地域を耕そうとされる明るい姿を見るにつけ、元気を頂戴している。今後とも仲良くさせて頂ければ大変有り難い。

また本日10年ぶりの懐かしい人が見えた。昭和62年からともにお茶の稽古に通った亡き渡辺宗好先生門下のNさんだ。お話ししながら習いたてで、うぶうぶしかった頃の稽古、さらに庭の雨やお茶室を通った風の気配までふと蘇るように感じた。

カフェの向こうに女王カシワバアジサイ。

カフェの向こうに女王カシワバアジサイ。

雨の中、臣下にキキョウ、さらに黄金オニユリが加わった。

昼は晴れ間もあったが夕刻からしとしとと雨になった。こんなによく降る梅雨も珍しい。

明日からの展示替えが終了した。

明日から樹下美術館では以下のように新たな二つの展示が始まります。本日休館日の水曜は明日からの準備に追われました。

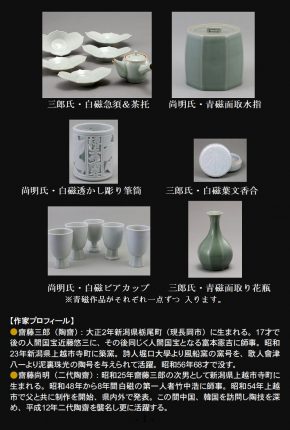

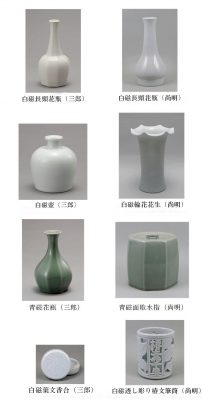

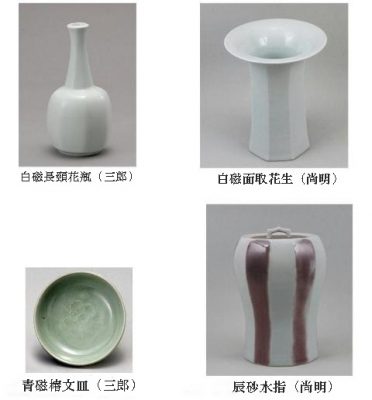

●●●7月18日から8月27日まで、陶芸ホールは夏の特別展「齋藤三郎・尚明 陶齋親子展」です。

“麗しの白磁、親子の格調”と謳ったサブタイトル通り、端として爽やかな白磁作品が並びます。

亡き父三郎氏とその子息尚明氏という明らかな血統が、同一の芸術なかんずく同一の陶技「白磁」で饗宴する試みはとても貴重なことではないかと期待しているところです。

以上は展示の一部です。実際の展示は24点34ピースで、ともに青磁が1点ずつ加わります。

驚くほど大きな作品から手のひらに乗るものまで、どうか白い器に込められた親子の魂と渾身の技をご覧下さい。

●●●3月の開館以来、絵画ホールでは今年の特別展「倉石隆の大型油彩」として上越市立小林古径記念美術館のご協力を得てホール中央に迫力ある大きな作品を展示しています。

期間は半年に亘り、2ヶ月ずつ3回の展示更新でした。

このたびは最終回で7月18日(木)~9月10日(火)まで以下の三点を中央に架けます。

このほか樹下美術館収蔵作品で、かって新潟日報の文芸欄に掲載された応募「コント」の倉石氏による挿絵原画を展示しています。

「Kの肖像」 1973年 154,4×112,6㎝

「Kの肖像」 1973年 154,4×112,6㎝

上京後24年、57才の倉石氏ご本人の肖像と考えられます。

真っ直ぐ前を見る肖像から力に満ちた真剣な表情が伝わります。

この頃から人物画への取り組みが本格化するようです。

「奇術師」 1981年 98,2×78,2㎝

「奇術師」 1981年 98,2×78,2㎝

盛んに裸婦像を描いていた時期です。

若い女性をシンメトリーを効かせてバランス良く描いています。

モノクローム作品は黒いバックによって身体の白さをより際立たせています。

薄いヴェールを手に、無垢な女性は自らの人生に魔法を掛けようとしているのでしょうか。

「さとうひさこの像」 1965年 193,0×135,9㎝

「さとうひさこの像」 1965年 193,0×135,9㎝

ホールに架けますと、下端が床に着きそうなほど非常に大きな作品です。

佐藤久子は家政婦さんだったと聞いたことがあります。

彼女をモデルとしてとても気に入り、知る限り3点の油彩を残しています。

丁寧に白の地色を重ね、黒の明解な線で輪郭を描き切っています。

斜め向きの位置が彼女をより立体的に、より具体的に見せていると思います。

以下二葉は本日の準備の様子です。

小さな美術館ですが、精一杯の準備をいたしました。

どうか真夏のひとときを樹下美術館でお楽しみください。

夏の庭を眺めるカフェも気軽にお使いください(カフェだけのご利用もできます)。

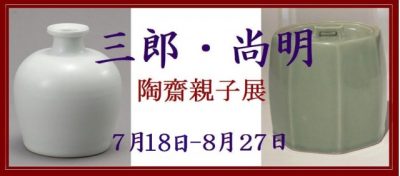

7月18日(木曜日)から齋藤三郎・齋藤尚明、両氏の親子展。

今年夏の主要な催事、「齋藤三郎・齋藤尚明親子展」が近づいて来まし

た。

この度は親子ご両人ともども白磁をメインにした展示です。

お盆を挟んだ7月18日から8月27日までの40日。

両氏の芸術への情熱を思い、親子の愛情漂う会場を想像しています。

また会期中の毎土曜日午後、両陶齋のお道具を入れた薄茶点前のお茶席

を予定していますので、どうかお楽しみ下さい。

皆様にお知らせすべく現在下記のような書面で告知作業を進めている所です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・・・・・

齋藤三郎・齋藤尚明親子陶芸展

-受け継がれる格調-

このたび樹下美術館では故齋藤三郎氏(初代陶齋)と齋藤尚明氏(二代陶齋)

の親子陶芸展を以下のように催します。夏の日に清々しい白磁メインの会場

で、父子の魂が一つになる幸福な展示をご高覧頂きたく、謹んでご案内申し上

げます。

●日時:令和元年7月18日(木曜日)~8月27日(火曜日)

午前10時~午後5時

●会場:樹下美術館 949-3103上越市頸城区城野腰451番地

電話025-530-4155 入場料お一人様300円

※会期中、毎土曜日午後のお茶席

7月20日、27日。8月3日、10日、17日、24日の各土曜日、樹下美術館茶室

にて午後1時からと2時半からの2回、薄茶点前のお茶席を設けます。主に両陶

齋のお道具を用い、1席5~7名様で、会費はお一人様1200円です。ご希望の

方は出来れば予めお電話でお申し込み下さい。会費は当日樹下美術館の窓口で

お願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一昨日樹下美術館にお見えになった齋藤尚明、二代陶齋氏はとてもお元気でした。

一昨日樹下美術館にお見えになった齋藤尚明、二代陶齋氏はとてもお元気でした。

新たに加わった齋藤三郎(陶齋)の湯飲み茶碗と陶齋の美学。

最近道具屋さんから齋藤三郎(陶齋)の湯飲みが三点入った。

初めて見る新鮮な風情漂う絵付けが施され、如何にも美味しいお茶が飲めそうな器だった。

枝葉を描き、ほの赤い辰砂で背景を塗りつぶし、色彩配分も抜群。

枝葉を描き、ほの赤い辰砂で背景を塗りつぶし、色彩配分も抜群。

三郎は花にこだわらず、よく葉だけを文様とした。

花は皆様と茶とお菓子、茶碗は脇役という美学が漂う。

鉄絵の麦藁手(むぎわらで)湯飲み。縦に線を画く手法を麦藁手と称している。

鉄絵の麦藁手(むぎわらで)湯飲み。縦に線を画く手法を麦藁手と称している。

やはり渋い器は脇役に徹し、主役は茶菓子に加えお話ということでは。

蓮の葉が爽やかに画かれている。

蓮の葉が爽やかに画かれている。

ここでも花を画かない。陶齋なら葉に比べ、花はずっと簡単なはず。

どうぞ花は想像して下さい、というセンス。渋好み、通人らしい感覚。

蓮の葉の裏手に橋が描かれていた。

蓮の葉の裏手に橋が描かれていた。

橋によって湯飲みに生活が入ってくる。

12もの面取りが施された力作。

お洒落で粋な三郎の器。壺や皿の大作から食器、茶道具まで何でも制作した陶齋。

湯飲み一つとっても何万個単位で作ったかも、と仰るのはご子息・二代陶齋尚明氏のお話。

樹下美術館にも5,60点はあろうと思われます。以下2017年発行の当館図録に収載した湯飲みの一部をご紹介しました。

樹下美術館のカフェではご注文が終わった後のお時間に陶齋、二代陶齋の湯飲みでお番茶をサービスさせて頂いています。

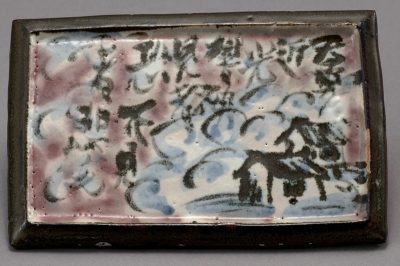

昨夜、陶齋の陶板額の詩歌が万葉集だと分かった。

長く樹下美術館にあって、現在展示中の齋藤三郎(陶齋)の辰砂陶板額。

民家ともくもくたる雲の空には詩が漢字で力強く書かれている。

鉄絵の具の焦げ茶、呉須の青、辰砂の赤い地色も良く、文字に力こもった陶齋の優品の一つであろう。

当館における氏の書に寒山詩、王維があり、焼き物に千字文が引用され、良寛の漢詩も数点見られるので、陶齋の文といえば漢詩しか浮かばなくなっていた。

だが件の作品の文字(詩文)はどうしても読み下せない。

作品のテーマゆえ、分からなければ持ち主として、館主として失格であろう。

その昔ある骨董店主に読みを尋ねたが、読めません、と言われたままになっていた。

このたび熱心なK夫婦に促され、展示中の陶板額の前で、あらためて一緒に読んでみた。

どう眺めても、読めるのはせいぜい天、近、光、響、見、恐、不などで、他に者?悲?がせいぜい。

特に天、響 悲に続く文字が分からず、恐には不可が続くのか?など判然とせず、結局ギブアップだった。

読める字だけ拾っているとぼんやり意味が浮かび、読めなかった字が埋まることがある。

結局それも叶わなかった。

奥様の父上は古文書が読める。それで作品を撮って父に聴いてみる、と仰って携帯を向けられた。

あるいは、幾つかの文字を並べて該当する漢詩が出るか、ネット検索してみたいとも仰った。

昨夜のこと、お別れの食事会から帰ると詩文のことを思い出し、パソコンを点け、「漢詩 天、光、響」を打ったり「詩 天 光 響 恐」を試した。

頭は冴えていたが、いずれも期待した応答はない。

待てよ、者→「は」あるいは「ば」で、助詞では?

これは漢詩ではないかもしれない。

ためしに「天 光 響 恐」だけで打ってみた。

すると驚いた事に、この文字を含んだ万葉集が一首、すらりと現れた!

「天雲 近光而 響神之 見者恐 不見者悲毛」 が原典で、詠み人知らずだった。

“天雲(あまぐも)に 近く光りて 鳴る神の 見れば恐し(畏し) 見ねば悲しも”

五七五七七のちゃんとした短歌だ。

意味として、

天空の雲に光る稲妻は、見るのは恐ろしい鳴る神か、と言って見なければまたせつない

恋の歌として、

高みにおられるあなた様は天雲で鳴る雷光のようで、逢うには畏れ多く 逢わなければ悲しいのです。

陶板を原典に照らせば、「天(あま)」の下の字は“雲”であり、「光」の後に“りて”と充て、「響」は鳴ると読み、「神」が続いていたことになる。

原典に「神之(かみの)」とあるが、陶板に之が見当たらない。

「見者恐」は“見るはおそろし”で、以下「不見者悲毛」と続き、“見ねば悲しも”と読み下すことが分かった。

「悲」の下には雲の輪郭線に紛れて「毛(も)」が書かれていたことになる。

言われればそうかな、と思うものの、原典を知らなければお手上げで、このたびはインターネット様々だった。

昭和30年前後に我が家にやって来た陶板は、ちゃんと読まれる事も無く、布にくるまれるなどしてどこかの隅で窮屈に過ごしてきた。

それが立派な万葉集を戴いていたとは、本当に気の毒をしたと思う。

調べを進めると、棟方志功の扇面に鷺(さぎ)の絵とともにこの一首が書かれていることも分かった。

詠み人知らずとはいえ、何と気宇の大きい恋歌だろう。

万葉集とは、陶齋や志功の何という教養。

昔人の創造性と感性、知識と表現に比して、今日自分の非力と貧しさは如何ともしがたい。

それらは今後の課題として、館内で鳩首し作品を判じてみたK夫妻はどのような結論に達しただろう。

近日中にお会い出来るようだが、万葉集でしたね、と仰るにちがいなく、楽しみだ。

読みをプリントして、作品に添えようと考えています。

2019年3月14日、仕度整った日。

樹下美術館が80日の冬期休館を終えて、明日13年目の開館日を迎える。小規模な個人施設なので華やかなことは無理だが、今年は上越市立小林古径記念美術館のご協力を得て同館が収蔵する倉石隆の油彩を特別展「倉石隆 油彩&挿絵小品」としてご供覧出来る幸運に恵まれた。

もとより狭小なスペースのため、油彩は二ヶ月毎に三回展示替えを行い、計8点を架けることになった。公私の施設が協力し合い、互いの作品を活かすことは地域にとって意義深いことであり、古径記念美術館には感謝を禁じ得ない。機会に恵まれた折には、是非とも当館収蔵品の貸し出しに協力したい。

また今夏には二代陶齋、齋藤尚明氏のご協力で、約一ヶ月半の「陶齋親子展」が開催の運びとなった。白磁、青磁メインの涼やかな展示が期待される。

本日絵画および陶芸ホールは以下のように仕度が出来ました。

絵画ホールの「倉石隆の油彩&挿絵小品」。正面の三点が小林古径記念美術館収蔵作品。

絵画ホールの「倉石隆の油彩&挿絵小品」。正面の三点が小林古径記念美術館収蔵作品。

以下にその三点を大きくしました。

スペースの関係で肩を寄せ合うように架けさせて頂いてます。いずれも倉石隆の各年代を代表する力作。

スペースの関係で肩を寄せ合うように架けさせて頂いてます。いずれも倉石隆の各年代を代表する力作。

これらを囲むように同氏によるスクラッチボードの小さな挿絵原画6点を架けました。

陶芸ホールは「陶齋の辰砂」です。

陶芸ホールは「陶齋の辰砂」です。

入ってすぐ正面のケースに「辰砂掻き落とし牡丹文大皿」を展示しました。

幅37センチの大皿。昭和50年陶齋は二回目の登り窯を築きましたが、その時の初窯作品です、

正面のテーブルは暖かな色調の鎬(しのぎ)文水指と壺(むこう)。

正面のテーブルは暖かな色調の鎬(しのぎ)文水指と壺(むこう)。

ほの赤く、磨かれた形の水指。

ほの赤く、磨かれた形の水指。

樹下美術館収蔵の作品から辰砂を18作品、29ピースを展示しました。

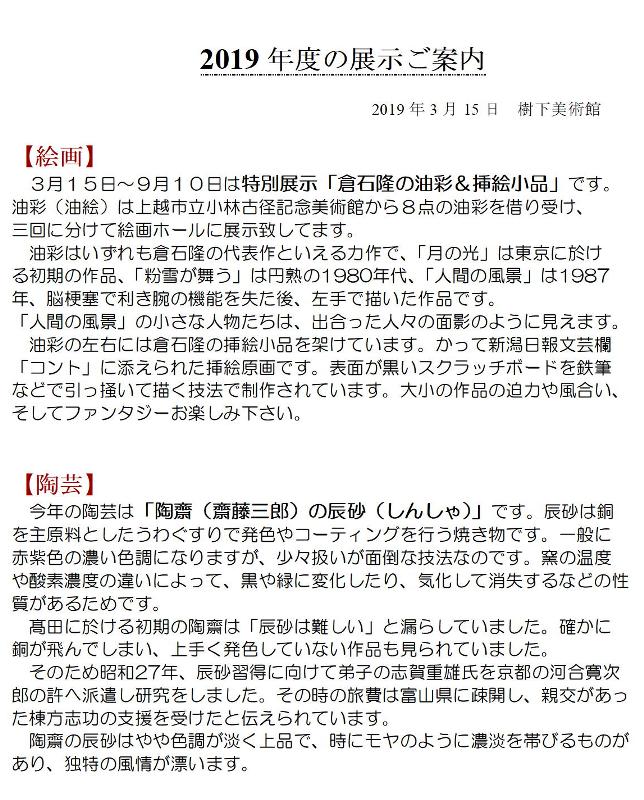

以下は入館者様にお出しする予定の展示案内です。

三月になって続いた暖かかった陽気が一転、この数日非常に強い寒さが戻りました。昨日などは猛烈な風とともにみぞれが降りました。

本日夕刻はさすがに風が止み、きれいな夕焼け雲がみられ、明日は晴れる予報です。

今年も皆様には年末までお世話になりますが、どうか宜しくお願い申し上げます。

このように開館できますことを一同喜び、この先を励みたいと思います。

今夏の陶芸特別展は「三郎・尚明 陶齋親子展」

今年7月18日(木曜日)~8月27日(火曜日)は陶芸特別展で、齋藤三郎と齋藤尚明の陶齋親子展を開催致します。

※開始日が一週間早まり7月18日になりました。絵画の搬出搬入と重なるため、変更いたしました。

樹下美術館初めての親子展は白磁をメインに青磁をを交えて展示致します。

先代陶齋(齋藤三郎)は絵付けの人のイメージがありますが、白磁と青磁にも優れた作品を残されました。さらに尚明氏(二代陶齋)は長年それらと熱心に取り組まれています。鉄釉の高温還元焼成は決して容易な技ではありません。どうか親子ともどもの懸命かつ爽やかな作品をご高覧下さい。

以下は展示予定の一部です。お二人併せて25~30点ほどになろうと考えています。

夏の陶芸ホールは、きっと涼やかな眺めになることでしょう。

親子お二人の作品を二つ一緒に並べるケースも用意する予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月