齋藤三郎(陶齋)

小島正芳先生の来訪 名残惜しい上下浜と四ツ屋浜の夕暮れ。

午前の仕事を終えて急いで美術館に戻る。

すでに新潟市から大切な方、小島正芳先生が自宅にお見えになっている。

今夏全国良寛会会長になられた先生は、優しいお心に朗らかな童心をお持ちの方。隣に座っていると澄んだ感受性が伝わってくる。

ふとしたことから先生の知己を得て、今秋樹下美術館で「齋藤三郎と良寛さん」を講演して頂いた。先生は新潟大学時代に髙田の芸能科で齋藤三郎の講義を受けられ、三郎に心酔し敬慕されていらっしゃる。

樹下美術館来年の展示は「齋藤三郎の書画」を予定し、秋にはそのことで再び先生のお話を聞けることになった。

本日は三郎の文字の書き込みがある焼き物と手紙類を見るため来訪して頂いた。関連作品と書に囲まれ、とても幸せそうにされ、ご一緒した私どもも幸福だった。

玄関に掲げた額。

玄関に掲げた額。

齋藤三郎の書はとても鑑賞価値があるという。

来客をまじえた話は良寛の書と逸話に及び、それらに現れる優れた人としてのエッセンスに触れられた。

年末テレビの良寛の特別番組や、来春~夏の東京に於ける良寛展などの企画・監修でお忙しい先生。広く芸術に対する造詣深さが伝わる貴重な時間だった。

●NST新潟総合テレビ、2020年12月31日9:50~10:20

「良寛さん出家の謎」 案内:小島正芳

ちなみに昨年の同企画番組の一コマをNSTのブログから以下に引かせていただきました。

昨年の大晦日番組での先生。

来客のお一人が庭のモミジをご覧になった。

来客のお一人が庭のモミジをご覧になった。

根本から枝が出ていることがとても変わっていて面白いと仰った。

この木は手入れを怠っているだけと返事をした。が後になってよくよく考えると、購入したものではなく、ここで実生から育った木ではないかと思った。そもそもこの場所は、いまだ十分な手入れがされず半ば野のままになっているところ。来年はもう少しかまいたい。

楽しい時間はあっという間に過ぎる。高速バスの頸城停留所へ先生をお送りした。着いたのは良いが、上り下りの線を間違えてしまい、先生が慌てて強風の隧道を対側へ歩かれるのが見えた。走って行ってお詫びし、あらためてお別れした。

さて極端に日が短くなっている。陽の名残を惜しんで上下浜と四ツ屋浜に寄った。

まったく漠然とであるが、あの世では会いたい人に会えるかもしれない。だが風景だけはそうは行かないような気がする。

帰路の四ツ屋浜では沖の雲に降水が見られた。

帰路の四ツ屋浜では沖の雲に降水が見られた。

遠くから見ると、時雨はこんな風になっているらしい。

心から楽しそうに良寛や齋藤三郎を話される小島先生。思い邪(よこしま)無し、幸福とは何かを垣間見るような時間だった。

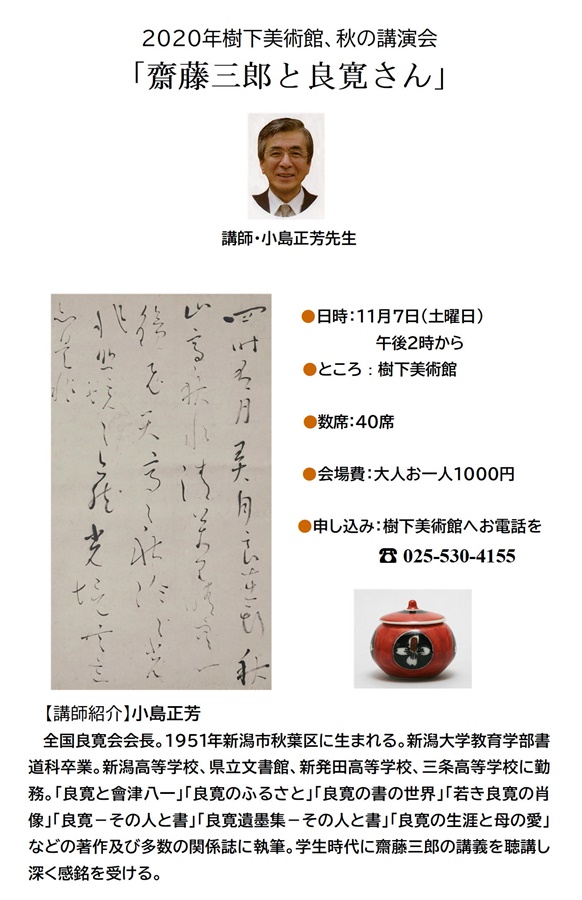

小島正芳先生の講演会が盛会裡に終わった。

本日午前曇っていた空が午後から愚図つきがちなお天気となった。

そんな午後、新潟市から全国良寛会会長・小島正芳先生をお迎えして「齋藤三郎と良寛さん」の講演会があった。

40人のお客様をお迎えし、館内の気流確保と椅子ディスタンスの配慮、およびお客様検温と全員マスク着用で始めた。

講演は書道を学んだ髙田の新潟大学附属芸能科の思い出、受講した齋藤三郎との出会い、自然と一体化する良寛と三郎の共通したエッセンスが、ご持参された齋藤作品を示しながら説明された。

良寛ご専門の先生が、焼き物や三郎の系譜について非常に詳しいことに驚かされた。

齋藤作品について民芸の素地、白磁の温かみ、辰砂への愛情、ドクダミへの挑戦から椿への流れ、それぞれの器への繊細な心づかいなど詳細に語られ、それらから三郎が在野を貫き、民衆とともに生きた良寛の姿と重なることをお示しされた。

終わって、来年もまた是非ここでお話ください、とお願いした。

どんな内容が良いでしょうか、と先生。

「先生に全てお任せいたします」とお答えすると、「それが一番嬉しいです」と仰った。

本日は、学者特有の厳しさと、良寛と同じ論語の「思い邪(よこしま)無し」を貫かれる清々しい先生と半日ご一緒した。希なご縁を続けさせて頂き、来年もまたお話が聴けるよう心から願っています。

小島先生、ご来場の皆様、本日は誠に有り難うございました。

ネットで注文した野菜ギョーザ いつか母のを手作りで。

メザシと野菜炒めまたサラダの夕食を続けているが、作る妻としてはそれだけでは不満らしい。

基本はそれを軸に次第に変化を加えるようになった。気持ちは良く分かるので、体重を見ながら量で加減をして食べるようにしている。

本日は玄米メザシではなく餃子。

昭和30年代の何年間、節目の日があると、母は思い出したように餃子を作った。

新婚時代を満州で過ごした母は、中国人のクーニヤン(お手伝いさん)から餃子の作り方を教わっていた。

小麦粉を長時間練って寝かせ、小さな麺棒で丸く厚めに伸ばす。抜群に美味しかった餃子は肉もニンニクも無い。

具はキャベツあるいは白菜にニラ、それにみじん切りのタマネギも入ったのではなかっただろうか。ボールの中の具はねっとりしながら、少々シャキシャキもしていた。具はゴマ油が混ぜ込んであったように思う。

初期の肺結核で休学していた高校生の私は母と並んで皮を伸ばし、具を取っては皮で包んだ。

みな揃えば7人、熱いゴマ油がしたたる厚皮の餃子はウースターソースで食べた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

残りは水餃子にするらしい。

ある夏、父が懇意にしていた先代の陶齋・齋藤三郎さんがお子さんや甥姪たちを引き連れてやってこられた。まだ小さかった当代陶齋尚明さんも一緒だった。

海から帰った子供たちが揃うと餃子を焼いた。

総勢10数人の食べ手。大きな皿いっぱいに出すのが、たちまち空になった返ってきた。焼いても焼いても切りが無く、ついに具が無くなった。すると母は小麦粉で饅頭のようなものを作って出し、それもまた喜ばれた。

本日の餃子は美味しかったが、勿論母のようには行かない。早速別のものをAmazonで注文した。

多分最後は家で作ることになると予想され、上手く再現できればと思う。

とにかく野菜だけ。皮は大きめに厚く伸ばし、ゴマ油をたっぷり使う。油を敷いたフライパンで焼き、ビシビシと焦げる音が始まったらすぐに蓋をとり、餃子の三分の一くらいが浸るように急いで熱湯を掛け蓋して蒸す。ほんのわずか煙が立ったら出来上がり、だったか?

熱いのをウスターソースをつけ、ほおばる感じで食べる。

本日のはネットで探した通販のを食した。

肉無し餃子」で検索すると「にんにく無し餃子」などが沢山出るが大抵肉が入る。ただ「ベジタリアン 餃子」で引くと野菜だけの餃子が出てくる。

ネットに野菜ギョーザのレシピが沢山出ていたので、自作の時は具などを確認したい。

昨日製本した森のトマト畑を、本日昼比較的若いご夫婦が一冊お求めくださった。

拙くはあるが絵でも本でも絵はがきでも、作ったものが売れるのはとても嬉しい。

来る11月に「齋藤三郎と良寛さん」の講演会 仲秋の名月。

来る11月7日(土曜日)、樹下美術館に於いて、

「齋藤三郎と良寛さん」と題しまして全国良寛会会長・小島正芳先生の講演会を以下のように催します。

当館茶会におけるふとしたご縁で講演会が実現しました。

小島先生は長年に亘り良寛を研究され、今年8月に全国良寛会会長に就かれました。

演題は「齋藤三郎と良寛」に決まり、樹下美術館にとって打って付けの会になろうと想像されます。

コロナ禍は負の面とともに、文化・芸術への親しみを深める傾向を内包しているように感じられます。

感染への配慮によって満席の約半分での開催ですが、どうかご都合をみてご参加ください。

秋が深まります。

今夜は仲秋の名月でした。

名月や夜更けて屋根に雨の音

無事に終わった今月の茶会。

時に土砂降りを交えた本日日中、樹下美術館で今月の茶会をしました。

7月から始めた新機軸、月1回の月末茶会です。

午後1時と2時半の二回、11名様のお客様をお迎えし、雨も上がり良い日和になりました。

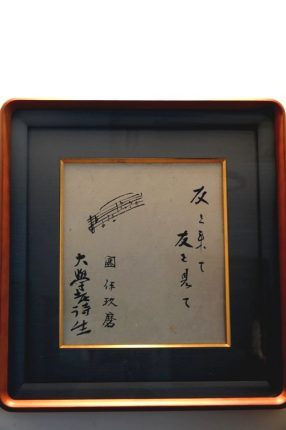

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

お二人は慶應義塾式典曲などで作詞作曲を共にされています。

文言は大學氏、音符は伊玖磨氏と思われます。

樹下美術館は齋藤三郎を常設展示しています。三郎は戦後上越市に仮寓された堀口大學に気に入られ、親しく交わりました。

軸は立花大亀和尚の円相。

軸は立花大亀和尚の円相。

花入れは柏崎市の吉田隆介作の掛け花入れ。

頂いたアケビと庭の茶の花を入れました。

器は今年正月、天神祭に出かけ吉田宅を訪問した際に求めました。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

作者は川喜多半泥子の廣永窯を継いだ人です。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父宛手紙。

そして坪島圡平作菱水指です。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

古い話ですが、30年前坪島氏の水指を求めた年の暮れ、

お歳暮と言って氏から届いた2枚の皿のうちの1枚です。

本日はコロナの日々を明るくする同氏の三器を用いました。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

花入れと同じく今年正月の天神様祭で柏崎を訪れた際、

原惣右衞門工房にお寄りして求めました。

に 障子を開けた会が和やかに終わりました。

障子を開けた会が和やかに終わりました。

暗くなりがちな毎日ですので色彩を意識してみました。

お客様で、結婚式の前日に発熱し小生が注射をしたというご夫婦が見えました。40年も昔のこと、全く記憶にありませんでした。

式当日は熱が下がり無事だったということ、今更ながら良かったと胸を撫で下ろした次第です。今では、熱が出たからといってすぐに注射などをしませんので、今昔物語です。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

秋の茶を終えて仰げば大き雲

近藤悠三、齋藤三郎子弟の石榴(ざくろ) 父の石榴の絵 父の引き出しと子供の私。

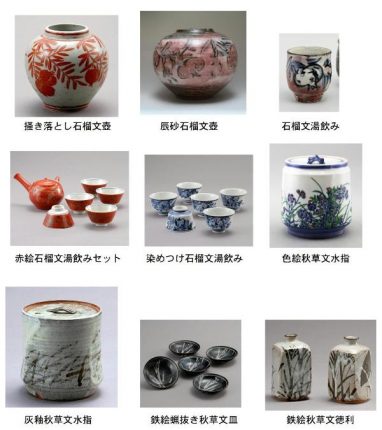

現在樹下美術館の陶芸室は、齋藤三郎(陶齋)の「石榴(ざくろ)と秋草」です。

向かって左半分を石榴、右半分を秋草に大まかにわけて展示しています。

展示の最後に参考作品として、齋藤三郎の最初の師、京都の近藤悠三作、石榴の角皿と湯飲みを飾りました。染め付け(呉須の顔料による青色作品)ですが、発色が良く、リズミカルな筆運びに見応えがあります。

一方陶齋のざくろ作品を見ますと、以下師の作風ととても良く似ています。

右の二つの湯飲みが齋藤作品。

右の二つの湯飲みが齋藤作品。

軟らかに手首を使ってリズム良く描いています。

もう2点齋藤作品を見てみます。

鼠志野石榴文角皿(ねずみしの ざくろもんかくざら)。21,5×12,2㎝。

鼠志野石榴文角皿(ねずみしの ざくろもんかくざら)。21,5×12,2㎝。

鼠色の志野うわぐすりが掛けられた角皿。

やはり石榴は師に良く似ています。7枚展示しています。

赤絵掻き落とし石榴文(ざくろもん)壺。入ってすぐ正面にあります。

赤絵掻き落とし石榴文(ざくろもん)壺。入ってすぐ正面にあります。

昭和24年の展示会で父が初めて求めた齋藤三郎作品です。

居あわせた人の話によると、皆でこれは良いと話していたら、最後に現れた父が、手に取るとあれよあれよという間に持って帰ってしまった、そうです。

父が描いた上掲の石榴壺の油絵(写真の裏側を描いています)です。

父が描いた上掲の石榴壺の油絵(写真の裏側を描いています)です。

見ていると幸福感が滲み、父亡きあと額を作って入れました。

申し分けありません、父について少し触れさせてください。

明治39年生まれの父は厳格な開業医。猛威を振るった結核医療に取り組み、ベートーベンとシューベルト(主に歌曲)を愛し、齋藤三郎の大ファン。テニスの町柿崎のコートに通い、後にゴルフに転じ、庭では葡萄と薔薇づくりを一生懸命やっていました。

昭和30年代に巨峰が出来るようになると、収穫時期に同業者に配っては喜んでいました。

寡黙で気むずかしい父でしたが、たまに見せる笑顔はまことに甘く印象的でした。

以下は私と父とのことで少々変わった話です。

子供時代の私は父の引き出しが大好きでした。留守を見計らっては開け、万年筆や眼鏡、あるいは懐中時計を分解などしていじりました。たいてい悪戯の痕跡を残してしまい、ひどく叱られましたが、それでもまた続けたのです。

万年筆をいじった挙げ句、ペン先が割れて字が書けなくなったり、分解した時計が元に戻らなくなったりもしました。

ほかに窓際にあった試験管とマッチやアルコールランプを用いてコルク栓を飛ばして遊び、しばしば器具を壊しました。2年くらいは続いたでしょうか、全く落ち着かないひどい子供でした。

叱る父は怖かったですが、殴られることはなく、もしかしたら、舌打ちしながらゲームでもするように、私の相手をしていたのでしょうか。それなら本当に嬉しいのですが、さすがにあり得ませんね。

さて最後にもう一度近藤・齋藤子弟のざくろです。

学ぶは「まねぶ」と言われるように「真似る」のが仕事のようです。近藤悠三に酷似する齋藤三郎の石榴(ざくろ)から、熱心な修業ぶりが伝わります。どうかお暇を見て両者の作品をご覧ください。

上掲しました館内の作品写真はホワイトバランスが上手く行かず、赤味をおびてしまいました。

齋藤三郎(陶齋)秋の展示は「石榴(ざくろ)と秋草」。

暑い暑い、と言い合っているうち、暦はするりと9月に代わりました。

酷暑の中、田では稲刈りが進んでいます。真夏と秋とが混ざり合うなか、律儀な台風が勢力を増して接近し気になります。

さて、明日から樹下美術館の齋藤三郎の展示が秋向きに「石榴(ざくろ)と秋草 展」になります。

多くの草花を描いた陶齋は、秋向きには石榴および秋草を好んで描き、当館でも多く収蔵しています。

このたびは、辰砂、赤絵、染め付け、色絵、鉄絵など多様な石榴と秋草の器を展示を、幾分涼しい館内でどうかお楽しみください。

●展示の最後に陶齋の恩師の一人近藤悠三作「石榴文角皿と湯飲み」を加えました。

師弟同士とてもよく似たざくろをご覧下さい。

大変暑い一日、仕事場の上越市大潟区では38,3度まで上昇し、本日日本の観測点で最高となったそうです。

大潟区は時にその日の最高気温になることがあります。

町が砂丘の上にあるため砂漠の現象が顔を覗かせるのでしょうか。

午後の高齢者施設回診のあと在宅訪問を一カ所.、そして夕刻の診療。

出入りの暑さで頭がくらくらしましたが、介護に没頭される皆様を見ては心頭滅却の境地を覚えました。

インターネットで求めた作品と本。

樹下美術館は齋藤三郎の陶芸作品および倉石隆の絵画を展示しています。

齋藤三郎は亡父の蒐集を引き継ぎ、倉石隆については自ら作品を集めました。

齋藤作品は今でも時折骨董店や美術商で店頭に出ますが、倉石隆作品は中々商いがありません。

一方インターネットには齋藤作品がたまに出品されることがあり、今まで貴重な品二点を求めました。

いずれもネットオークションで、応札者は私一人でしたので随分安く落札でき幸運でした。

インターネットにおける倉石作品は油彩やデッサンはごく希に出品されることがあるようですが、私はまだ購入したことがありません。

ただ挿絵や表紙に絵筆を執られた書物および記事を執筆された美術雑誌などは古書のサイトを中心に案外出てきましたし、一部はオークションでも求めました。

ちなみに今年の展示で「倉石隆の本」を展示しています。挿絵・表紙に関係した倉石隆の本のうち半数以上はネットを通して購入したものです。

諦めていた古い本に出会える古書サイトは非常に貴重で、今でも時折検索しています。

さて以下二点はネットオークションで入手した齋藤三郎作品です。

梅文香盒。髙田における初期の作品と考えられました。

梅文香盒。髙田における初期の作品と考えられました。

師の富本憲吉ゆずりの梅が一輪描かれた初々しい作風です。

2017年秋、収蔵品図録が完成した後のオークションでした。

間に合っていれば、良い場所に掲載できましたので、大変残念でした。

鉄絵椿文皿。

鉄絵椿文皿。

昨年12月のオークション作品で、

昭和30年前後の一種民芸調の作風が魅力的でした。

オークションは市中で商われる価格より随分安いため、時々覗くようにしています。

以上二点とも良い品で、現在の「椿と梅 展」に展示しています、どうかご覧下さい。

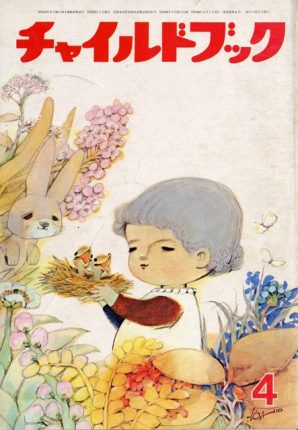

ところで、ごく最近倉石隆が挿絵をした「チャイルドブック 昭46年4月号」が手に入りました。

以下本の表紙とご本人の挿絵からです。

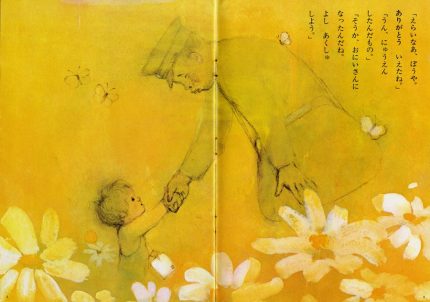

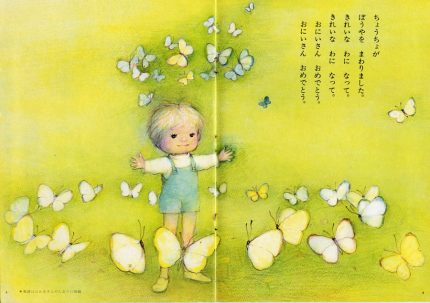

林義雄氏の表紙、チャイルドブック昭和46年4月号。

林義雄氏の表紙、チャイルドブック昭和46年4月号。

株式会社 1971年4月1日 チャイルド本社発行。

当号に収載された二話から「おめでとう」で倉石氏が挿絵をされていました。

4場面から2つを載せてみました。

愛らしいこどもと、倉石氏には珍しく、細くない〝ふくよか〟な郵便屋さんが描かれています。

愛らしいこどもと、倉石氏には珍しく、細くない〝ふくよか〟な郵便屋さんが描かれています。

4月に新入園するこどもをお祝いする話です。

4月に新入園するこどもをお祝いする話です。

主として若者から大人、さらに老人を描いた倉石隆。

あどけない幼児の挿絵に出合うと,、ほっとし、今でも驚きます。

当挿絵が描かれた1971年の5,6月に倉石氏は渡欧し、フランス、ベルギー、ドイツ、オーストリアを旅されています。その年の11~12月にはアテネ画廊で個展「もう一つのヨーロッパ」を催され、油彩11点を出品されました。一種エポックメーキングであろう、この時の作品を一点でも収蔵したいな、と願っている次第です。

倉石氏が表紙や挿絵を描いた書物21点を現在展示中ですが、このたびの「チャイルドブック」も場所をこしらえて展示いたします。

今度こそ開館その2 齋藤三郎(陶齋)の「椿と梅 」。

昨日は今年展示の倉石隆作品を紹介させて頂きました。続いて本日は齋藤三郎(初代陶齋)の陶芸作品です。

3月~7月の前半を「陶齋の椿tと梅」展にいたしましたが、コロナに対応し休館のままに二ヶ月半が経ってしまいました。

あと二ヶ月、本日展示25点の作品から一部をご紹介させて頂きまます。

陶芸ホールを入ってすぐ左の展示です。

陶芸ホールを入ってすぐ左の展示です。

手前に色絵の椿文壺、向こうは赤絵の椿詩文壺と椿文の筆および香盒です。

民芸の味わいを有する鉄絵椿文皿。上越市における比較的初期の作品です。

民芸の味わいを有する鉄絵椿文皿。上越市における比較的初期の作品です。

色絵椿文壺。昭和40年代、華やかな椿樹を大らかに描いています。

色絵椿文壺。昭和40年代、華やかな椿樹を大らかに描いています。

梅文のペンダントヘッドと香盒。

梅文のペンダントヘッドと香盒。

師である富本憲吉の梅が継承されています。

香盒は初期、ペンダントは中期に相当する作品です。

手前の酒器は赤地に金彩で梅の枝が一面に描かれています。

手前の酒器は赤地に金彩で梅の枝が一面に描かれています。

向こうの鉢は椿樹を梅が囲む大胆な意匠です。

ともに中期に相当する晴れ晴れとした作品です。

向こうは梅枝をあしらった皿6枚。

向こうは梅枝をあしらった皿6枚。

手前は最初の師・近藤悠三の赤絵と呉巣の描き分けによる梅枝の鉢。

見込みの文字は「壽山萬丈高」でしょうか、参考として展示いたしました。

寿山といいますと、師・近藤悠三に続き、若き陶齋が腕を振るったのが「壽山窯(じゅざんがま)」。

宝塚市雲雀丘で、サントリー創業者・鳥井信治郎が有した窯です。

梅は二人の師、富本憲吉および近藤悠三が好んで描いたモチーフに習って描かれています。椿は、上越市寺町に窯を開いてから独自に創り出した文様で、長く好んで描き、多く愛されました。

時代により花の形状が変わりますし、中頃からは椿樹も描かれるようになりました。

陶齋作品の前期は地味めで一種民芸風、中頃から色数が増えて華やかなになる傾向が見られます。ご自分の好みを考えながら、どうかご覧ください。

本日はスタッフで展示準備と庭仕事でした。午後にはコロナの対応を皆で確認をしました。

以下は作業の一部です。

当初から庭にトクサの一角があります。

当初から庭にトクサの一角があります。

常緑性ですのが、細いため冬期は雪でバラバラに倒れます。

それで初冬に短く刈ります。

不思議な事に、冬を越すと上部が枯れて白くなり、見た目が良くありません。

それで本日、皆で上の枯れた部分を取り去りました。

それで本日、皆で上の枯れた部分を取り去りました。

大変でしたが爽やかになりました。

まじっている植物はこの場所が好きなリンドウです。

〝良い季節になりました〟

今年前半の齋藤三郎(号:陶齋)。

今年の齋藤三郎展示は前半(3月~7月)と後半(8月~12月)に分けて展示致します。

前半は以下のように「陶齋の梅と椿」に致しました。

梅は二人の師富本憲吉と近藤悠三ゆずりの紋様ですが、椿は陶齋独自に始めました。椿は時代と共に変化が見られ、興味深く思われます。

どうか陶齋の春をご高覧下さい。8月~12月の後半は「ざくろ」と「秋草」をテーマに展示の予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月