齋藤三郎(陶齋)

私のまちの美術館展・搬入

新潟県文化振興財団と新潟日報社の主催による「私のまちの美術館展」があさってから新潟県民会館で2月1日まで開催されます。作品の搬入日は今日、明日の二日。しばらく荒れ模様の天候予報です。明日はもっと荒れると困るので、私たちは今日搬入・展示作業をしました。

館内は広く、参加した15の美術館に1施設あたり約10メートルの壁面が与えられています。樹下美術館は早出のスタッフのお陰でスムースに絵画2点、陶芸5点を飾りました。ほとんどのブースはこれから作業のようでした。全館の準備完了で、会館スタッフが照明のセッティングをしてくれるそうです。

上越地域から私たちだけの参加で少し寂しい気がしました。まだ照明がなく平板な感じのブース。午後の診療がありますので、頑張れよと作品に声を掛け、急いで会場を後にしました。

|

|

| リーフレットもしっかり置いて | 作業中の他館スタッフ達 |

陶齋の湯飲み

連休ということで、少しゆっくり陶齋の湯飲みについて書いてみました。

まずなにより陶齋の作陶は多様です。なかでも絵付け作品の多様さは抜群でしょう。灰かぶりには手を出さずむしろ嫌っていた、とは若くからの陶齋を知る写真家・濱谷浩氏の言葉でした。造形と独特の風雅な筆に優れた陶齋のこと、近藤悠三さらに富本憲吉から手を交えんばかりに学んだならば、それは自然なことだったにちがいありません。

その陶齋の多様さが身近に現れるのが湯飲みです。鉄絵、染め付け、辰砂(しんしゃ)、金彩、絵唐津風、銀彩、色絵、等々。これらを駆使して、掌に入る器一つ一つに精魂を込めています。しかも何万個も作ったのではないかと、窯を継いだごご子息二代陶齋(尚明氏)のお話でした。番茶好きだったという湯飲みはそれだけで十分な陶齋ワールドです。樹下美術館では現在楽しい陶齋の湯飲みを展示しています。

今度はどんな湯飲みに出会えるか、陶齋を愛した人たちは皆そう思っていたことでしょう。そして私は今でもそう思っています。

|

|

|

辰砂呉須絵・ざくろ紋 |

鉄絵・椿紋 |

|

|

| 柿釉銀彩・こぶし紋 | 染め付け・ざくろ紋/あざみ紋 |

赤絵金彩・葉紋 |

絵唐津風・柳紋 |

|

|

| 色絵窓字・どくだみ更紗紋 |

色絵面取り・妙高山紋/椿紋 |

ざくろアラカルト

館長の絵に「ざくろ」を載せました。辺りで目にする今年のざくろは例年より早め、そして多めに実を付けているようです。赤色と種子の美しさ、形状の変化の妙味から、ざくろは好んで描かれる果実の一つではないでしょうか。

陶齋も多くの焼き物にざくろを描きました。その陶齋を愛した父は昭和30年前後に庭など数枚の油絵を描きました。 中に一枚、陶齋の赤絵掻き落しざくろ壺の絵があります。油気もなく下手と、大方に邪魔にされた絵は長年押し入れの肥やしになりました。そして案外あっさり絵を描くのを止めてしまった父が考えたのは、ざくろの壺に何十年も絵筆を立てておくことでした。

このたび埃まみれの絵を取り出して見ますと、良い季節に上機嫌で描いているようで、いいなと思いました。ひどく傷んだ額を近々替えて、昭和57年に亡くなった父への遅い孝行として自室に架けようと考えました。

私に関しては、若い頃に手作りのパイプが流行って、陶齋の壺に習って稚拙なざくろを彫ったことがあります。水彩でざくろも描きましたが、色、形、種子、三拍子きれいに揃うタイミングに出会えないことをいいことに、いまいちのままです。恥ずかしながらこの絵を9月からの館長の絵としていつものようにお手洗いに架けました。

陶齋のざくろ壺

父が描いたざくろ壺

ざくろパイプ

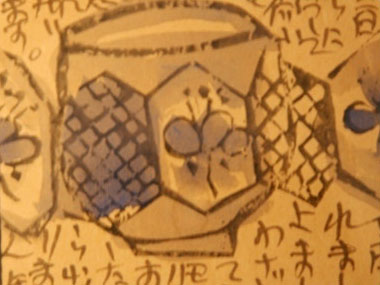

齋藤三郎の版木とハガキ

陶齋の最初の弟子となられた志賀重雄氏(東京都)から先日いくつかの資料が届けられました。その中にハガキ用の版木がありました。

前回の「今月のゆかり」でご紹介した昭和20年代に父宛に送られた、はがきにあった版画に類する版木でした。

版画や陶印を彫る陶齋の刀さばきは素晴らしかったと、志賀氏が述べておられます。ハガキと共に館内に展示しました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月