齋藤三郎(陶齋)

齋藤さんと我が家 8 美術館へ

前回は父に続いて齋藤三郎さんの作品を自分も集めてみよう、というところまで進んだ。今回は齋藤さんと我が家を終了すべく、少々長くなりました。どうかお許し下さい。

さて平成5年頃から齋藤作品を探しに骨董屋(古美術商)さんを覗くようになった。

ある日曜日、上越市内の店で印象的な皿に出会った。鮮やかな赤地に溌剌とした椿、四方に文字があって、齋藤さんには珍しくやや薄作り。花の様子から初期の作と思われた。

お得意の椿・赤・文字がこれほど見事にそろった器を見たことがなかった。もしやこの皿を代表作の一つとして美術館が作れるのでは、打たれるような思いがよぎった。あるじは思っても見ない安価な価格を口にした。喜びのあまり具合が悪くなりそうだった。

今度は何に出会えるのだろう。良い作品には次への期待が伴う。淑たる美と変化、使っても飾っても威張らない器。これらは齋藤作品の最大の魅力だ。少しずつ作品と出会いながら父の夢中が分かるような気がした。

色絵椿紋皿 直径23㎝ 高さ5㎝ 昭和20年代

上越市内で出会って美術館を意識するようになった。

色絵木瓜(ぼけ)紋灰皿 昭和20年代

糸魚川でのこと、店で色々見せてもらったが欲しい物が無かった。当時喫煙していた私は最後にタバコを取り出して、灰皿を所望した。店主が奥から持ち出したのがこの灰皿だった。磁器の白も花も優しく、一目見て気に入った。欲しいと告げると主人に難色が現れた。「店先に、この家のものは全て売り物です、と書いてありましたが」と言った。「わ、分かりました」、無理を飲んで頂いた事がよく分かった。

麦わら手 手桶花入れ 高さ26㎝ 胴経18㎝ 昭和20年代

新潟で出会った大きな器。ああこんな作品もあったんだと、自分の狭さを知らされた。もう一回り大きなものがあり、炭火が入る手あぶりとして用いられたようだ。

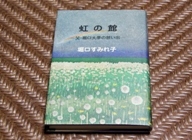

堀口すみれ子さんの本に、父であり詩人の堀口大学の思い出を綴った「虹の館」(かまくら春秋社・昭和62年3月27日発行)がある。書中、茶室「寸雪庵」で大学ご家族が初釜のお茶を頂く写真が載っている。皆さんの脇に齋藤作と思われる手桶風の手あぶりが置かれていた。

手もとの虹の館

「寸雪庵」は大学と親交があった写真家・濱谷浩氏宅の茶室と思われる。濱谷氏の奥様・朝さんがかって高田で営まれていたお茶室の名が寸雪庵だった。寸雪庵と齋藤さんの手あぶり。越後高田の名残りが、大磯で大切にされていた事を何ともゆかしく思った。

さて蒐集は楽しい作業だった。加うるにあるご縁で倉石隆氏の作品とも関係するようになっていた。身に余る幸せと言わねばならない。

すでに父が亡くなって25年、赤い椿皿と出会って10年。63才の年を考えればもう始めなければならなかった。平成17年、一級建築士設計家・大橋秀三氏に依頼して樹下美術館を建てることにした。

設計が始まった年に遠くで妹が癌で亡くなった。生前、「これも飾って」と涙ながらに齋藤さんの器を包んでくれた日が忘れられない。

平成19年6月10日、つましい樹下美術館が建った。

齋藤さんと我が家 7 ならば私も

昭和50年代後半、齋藤さんと父は次々とこの世を去った。二人が亡くなって、父の齋藤作品に対する夢中をよく思い出した。それは父の幸福であり、家族の幸福としても実感されたものだった。

作品と作者双方への思い入れは作家・愛好者にとって最も望ましい関係だろう。父が齋藤さんと出会ったことは貴重なことだったと思う。

絵でも陶芸でも、父のように夢中になれる作品や作家と巡り会ってみたい。自分なりの思いだった。暇をみて作品展や展示室を訪ね歩いた。しかし若き日に感触した齋藤作品以上の引力には中々出会えなかった。

「ならば亡き齋藤さんの作品を集めてみよう」、ある日の単純な結論だった。平成になってしばらくして、上越市をはじめ新潟、長岡方面まで骨董屋さんを見に行くようになった。

父の形見分け。アミダくじ(父がこっそり用意していた)で当たった壺。

※今回、齋藤さんと我が家を終了するつもりでしたがまとまりませんでした。次回こそ「開館まで」を綴って終了したいと思います、申し分けありません。

齋藤さんと我が家 6 別れ

前回の齋藤さん(陶齋)と我が家5で、父が齋藤さんの作品蒐集を急に止めてしまった所まで進んだ。父の陶齋熱は昭和23年頃から30年代後半までおよそ15年ほどだった。

昭和50年6月、私は父の仕事を継ぐため帰郷した。すでに父にはパーキンソン病が進行していた。帰郷後、何度か齋藤さんの窯を見に行こうと父を誘った。しかし動作や言語などが乏しくなった父に色良い返事はなかった。それがある日、行ってみると言った。

私にとって初めての齋藤さんの展示室は、民芸調で雅味溢れるものだった。長くお目にかからなかった齋藤さんにお年を感じた。齋藤さんも父の変貌を驚かれた事だろう。互いのあいさつの後、父はほとんど言葉もなく背を丸めて佇むだけだった。あれだけ夢中になった人の前なのに、、、。

「年を取ったら華やかな色が好きになりました」、と齋藤さんが話した。父が微かな笑みを返した。

この日、私は牡丹が描かれた辰砂の偏壺を取らせてもらった。やっと父の真似ができて嬉しかった。帰りの車中父と壺を乗せて、父達に過ぎた時間のことをぼんやり考えていた。

仕事に忙殺されて何年か経った。昭和56年7月、齋藤さんが亡くなった。そして翌年は父も。齋藤さん68才、父78だった。68才はいかにももったいない年だ。齋藤さんはみんなに愛されすぎた希な人だったと思う。

最後に陶齋に会った日の牡丹紋辰砂偏壺(ぼたんもんしんしゃへんこ)

今回、樹下美術館の開館まで行くつもりでしたが、うまく出来ませんでした。次回はすんな終わりたいと思います

お茶碗そして上越の雪月花

本日午後、貴重な抹茶茶碗に出会えた。齋藤三郎の高田における若い時代の作品である。弥彦神社の宝物・大鉄鉢(重文)をならって作られた器、と古い包みに書かれている。やや小ぶりで素直な姿。黒と茶に意図された鉄釉が絶妙な案配に焼成されている。

わざわざ遠方から運んで下さった方は、戦後上越で堀口大学、濱谷浩、小田嶽夫、市川信次氏らを身近にして育たれた。茶碗は当時の文化の賑わいから自然に生み出されたであろう何とも言えない品格を漂わせている。

皆様にお見せして、という言葉が有り難く、今秋にはぜひ展示したい。

さて昨夜は14夜で、今夜は15夜満月。お天気に恵まれ高田城趾の桜も一段と冴えていたにちがいない。冬から春へ巡る上越の雪月花、、、。

食器展のお知らせ

【齋藤三郎食器展】

○21年4月1日から8月31日までの陶芸ホールは、全て齋藤三郎(陶齋)の食器を賑やかに展示致します。

齋藤三郎(陶齋)は壺や飾り皿などの装飾的な作品のほか、熱心に食器を制作しました。皿、茶碗、湯飲み、急須、酒器、菓子器、ジョッキ(マグカップ)ほか器種は多彩です。技法も染め付けから鉄絵、色絵までまた多様でした。

作品は用を願って制作され、身近な草花を主なモチーフに、和やかにと心傾けました。

以下は展示品の一部と目録です、どうぞお気軽にご来館頂きお楽しみください。

染め付け絵変わり向こう付け

色絵窓字どくだみ紋湯飲み

急須各種

梅絵汲み出しセット

辰砂(しんしゃ)葉紋カップ&ソーサーセット

【展示目録】

・染付煎茶器セット(宝瓶1、茶碗5客)※

・赤絵番茶セット(急須1、茶碗6客)

・急須各種:掻き落とし牡丹紋・辰砂椿紋・鉄絵秋草紋・窓絵笹紋・白釉鉄斑紋・白磁・ 鉄絵木蓮紋・染め付け石榴紋など10客

・ジョッキ(マグカップ)辰砂6客セットほか各種8客

・青磁象眼椿紋皿2客

・絵唐津風皿5客揃え

・湯飲み各種24客

・色絵梅枝紋皿6客セット

・色絵窓字ドクダミ紋湯飲み7客

・盃各種15盃および鉄絵草紋銚子2本

・染め付け絵変わり向う付け6客セット

・灰釉蓋付き壺 ※

・鉄絵四季紋皿5客セット

・辰砂葉紋カップ&ソーサー6器セット

・梅絵汲み出し5客セット

・灰釉線紋カップ&ソーサー6客セット

・鉄絵葉紋菓子鉢

・鉄絵呉須湯冷まし1と煎茶器2客 以上約130点です。

※印は展示内容を変更致しました(4月1日)。

齋藤さんと我が家 5 エッグベーカー

筆者は年の近い5人兄弟姉妹の一人です。昭和30年代半ばから私たちは進学のために次々と上京しました。ところが平行して、あれだけ熱中し親しんだ父が突然のように齋藤さんから離れるようになった。不思議に思えて、何故と問うても父は言葉を濁すだけだった。

まず浮かぶのは子どもの学費が嵩んで蒐集が続かなくなった、ということだ。ほかに齋藤さんへのひいきの自負などが折れたのか。なにしろ当時齋藤さんの人気は文化人、茶人、市中へとますます伸びていた。こうなるとかえって一途だった熱が冷めることもあるのだろうか。

以後、父は上京すると銀座にある民芸の店「たくみ」へ寄るようになった。時々同行したが、鳥取県「湯町窯」の素朴なエッグベーカーなどを選 んでは笑顔を浮かべていた。

※次に「6別れから開館へ」を記して陶齋と我が家を終わります。

湯町窯のエッグベーカー、随分使いました。

齋藤さんと我が家 4 餃子

前回の齋藤さんの湯飲みに続いて、今回は我が家への訪問を記したい。

多忙な齋藤さんだったが、時には我が家を訪ねてこられた。両親が上機嫌なのが何よりで、私たち子どももよく同席した。先生の声はよく響き、世の大家の話題から古美術のこと、地域の話など快活に語られた。万事自然で、座に笑いが絶えず、子どもでも楽しかった。

ひもとけば氏の18才からの10年余の生活は関西だ。しかも近藤悠三から富本憲吉へと、きら星たちへの師事だった。両師との出会いは齋藤さんの才能を開花させて余りある幸運だったにちがいない。さらにサントリー創業者鳥井信治郎氏の庇護で、いっそう文化への磨きが掛ったことと思う。

そんな齋藤さんが戦後、新潟の高田(現上越市)で仕事を始められた。作品、人柄とも人気があり、あっという間に内外の人々を魅了して、多彩な交流が生まれた。あるときなどは棟方志功氏を伴って我が家へ来られ、非常に驚いたことがあった。

齋藤さんは食通としても知られていた。その氏が当家で特に好んだのが餃子だった。昭和30年代なか頃まで、当地で餃子は珍しかった。満州仕込みの母の餃子は、皮が厚く具と油がたっぷりで美味しかった。応召で大陸へと渡られた齋藤さんは、ことのほか母の餃子を喜んだ。

何度かお子さんと甥子さんたちを引き連れて、賑やかに来られたこともある。私は餃子作りが出来たので、母と並んで台所に立った。ある時などは、出しても出しても皿は空となり、止めどなく焼き続けた記憶がある。

満腹のあとは子ども同士で海へ行った。高田はやや内陸なのでお子たちは海を喜ばれた。一行を後ろから写した古い写真があるが、懐かしい。二代陶齋の尚明氏とは時々お会いするが、そのたびに餃子のことは忘れられないと仰る。

昭和34、5年。大潟町の浜、帝国石油の人工島桟橋で。

齋藤さんと我が家 3 湯飲み

前回では父が我が家へ運んだ齋藤作品の多様さを記させて頂いた。ところで齋藤さんの作品で、最も多く作られたのは湯飲みだろう。小さくとも一器一器に才気と暖かさが現れ、齋藤世界そのものだ。ここでは形状について書いてみたい。

齋藤さんの湯飲みの形状はおよそ二つに分けられる。ずんどうに近い筒型と、胴がふくらんだ太鼓型の二種である。筒型には高台が無く、中を削ってあるだけ。太鼓型は高台があり口辺(こうへん)が反る端反(はぞり)りが加えられている。前者の多くは磁器が主体であり、後者はほとんどが陶器だ。

形のほかに絵付けの違いがあった。筒型は呉須(藍色顔料)による染め付けはじめ色絵も上品の気があった。一方、太鼓型は灰釉や鉄また辰砂(しんしゃ)を地色として、呉須や鉄でラフな文様が刺されていた。

このような形状の違いは、番茶向きと煎茶向きへの配慮だったと思われる。煎茶は、温度が低く量は少な目だ。左手に乗せ右手で軽く握って飲む茶となる。番茶に比べて上格だから絵付けも染め付けなど細筆が合っている。

一方番茶はくだけた飲みものであり、熱くて分量も多い。気楽に片手で握ってぐっと飲む。端反りがあるため一口で多く飲め、ここを持てば熱も避けられる。そして高台だが、番茶の高熱が卓の塗りなどに伝わらぬよう配慮されたのかもしれない。あるいは器に豪快さを与え番茶の趣を高めたのか。こうなると両者の違いを、齋藤さんに聞いてみたくなる。想像だが器を手に、立派な鼻に響く声でにこやかに説明されるお顔が浮かぶ。

思えば我が家では食事には齋藤さんの大きな急須でどかっと番茶が出た。そして菓子を食べる時は煎茶だった気がする。父は煎茶の時に湯冷ましを使って自分の分だけ丁寧に出した。そして母や私たち子どもは出がらしに湯を注いで適当に飲んでいたように思う。そして父は気心あう人には惜しみなく湯飲みを上げた。

※齋藤さんは湯飲みと別に、煎茶専用の宝瓶や煎茶器揃えも作られています。

以上、齋藤さんと我が家ではなく、「齋藤さんの器と我が家」の趣になってしまいました。次は我が家を訪ねた齋藤さんを書いてみます。このたびは急須も予定していました。しかし分量が多くなりましたため、以後にさせて頂きます。色々と申し分けありません。

筒型で磁器。きっちり描いて高台が見えない。

太鼓型で陶器。呉須や鉄でラフな絵付け、高台と端反りがある。

裏面から。大きさ、高台、土の様子。

齋藤さんと我が家 2 セメダイン

前回は齋藤さんが我が家にもたらした灯のことを書いた。齋藤さんの器は父の手でせっせと運ばれるようになった。いつしか我が家の飯と汁碗以外ほとんどの食器は齋藤さんのものとなった。朝食のパンや果物は草模様が蝋抜きされた黒い鉄釉の皿に乗り、牛乳も鉄絵のマグカップだった。大きな手が付いたマグカップは民芸調の筆でムギワラ、草、文字など様々な文様が描かれていた。

蜂蜜が我が家のブームになった時に蓋が付いた灰釉の壺が登場した。この器の蓋は本当に滑らかで、開けるときは一瞬すっと吸い付くような感覚がした。やや地味だった器は蜂蜜ブームの後で梅干入れに変わった。

小さなものではつまようじ入れがある。普段のものは立てて入れる筒状の形で、呉須(藍色の顔料)でざくろが描かれていた。楊枝入れはもう一つあって、これは来客用だった。長方形の器に楊枝を横に置く物で色絵の蓋が付いていていた。この楊枝入れはとても可愛くきれいで、父の部屋の奥深くにあった。しかしいつしか紛失か破損かで失われ、非常に残念に思っている。

ところで食器は陶器が多い。陶器は磁器と異なり柔らかく暖かみがある。その分、欠けやすい。子ども5人を入れた7人家族のを、毎日出して使って洗って仕舞う母。手早に過ぎる母はしばしば器をカケさせた。父にはその都度「齋藤さんの器は壊れやすいから」と言い訳をした。よく母を叱る父だったが、あきらめたのか案外黙っていた。そして多くは、当時流行のセメダインで接着して再び使った。

次は齋藤さんの真骨頂とも言える湯飲みと急須にします。

|

|

| 楊枝入れ(これにもセメダインが) | 蜂蜜や梅干しを入れた壺 |

齋藤三郎さんと我が家 1 灯り

するすると時は過ぎて間もなく3月、今年の開館が近づきました。旧年に増して樹下美術館が愛されますよう一同励みたいと思います。

ところで樹下美術館では倉石隆氏の絵画とともに齋藤三郎氏の陶芸作品を展示しています。今回は齋藤氏と我が家の思い出を書いてみます。思い出といっても私の小学生から高校時代くらいまでですが、お読み頂ければ有り難く思います。

齋藤三郎さんと我が家 1 灯り

昭和21年春、医師だった父は、母と4人の子どもを引き連れてかろうじて満州から引き揚げた。戦前、祖父の借金返済のために渡満し、再び無一文に戻っての帰国。実母のほか疎開で留まっていた何人かの父の兄弟も加わり、戻った実家は楽ではなかったようだ。翌冬の私たちのゴム長も母が工面した借金で買ったと聞いた。

まもなく、結核が得意だった父はわずかに残っていた田畑を売り払い、渋る銀行へ通ってレントゲンを買った。ようやく家に活気めいたものが漂いはじめたが、今度は診療の忙殺でトゲトゲしい緊張感が家を包んだ。父は険しく、母は硬かった。そんな我が家に突然のように明るさを引き連れて登場したのが齋藤三郎さんの器だった。

戦後まもなく齋藤氏は戦地満州から帰国し、兄・泰全和尚の寺がある新潟県高田市(現上越市)で作陶を始めた。昭和23年ころか、父はある若い結核患者さんの紹介で齋藤さんと出会ったらしい。そしてすぐ氏の作品に夢中になった。当初、小さかった自分にはよく分からなかったが、まもなく齋藤さんの作品が特別な意味を持っていることを知るようになった。

年に数回、窯出しのたびに父は汽車で高田へと向かった。そして夕刻、リュックサック一杯の作品を背負って帰って来た。皆の前で荷がほどかれると、新聞くずの中から皿、壺、湯飲みなどが次々と飛び出した。全ての器に絵付けが施されていて、花や文字の生き生きした文様は子ども心をも打つようになった。この時ばかりは、見たこともない笑顔が父に浮かび、母の声は華やいでいたのだ。

私たちでも頬ずりしたくなるような器の登場と両親の喜び。齋藤さんの作品は普段寒々としていた家に思いもよらぬ灯りをともすこととなった。

色絵色紙牡丹紋皿

恥ずかしながら続きます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月