齋藤三郎(陶齋)

秋晴れの秀麗 柏崎市のお茶 新潟市の驚くべき展覧会

二日続きの秋晴れの一日だった。週末の午後、柏崎市の木村茶道美術館へ寄って新潟市の會津八一記念館へ行った。柏崎市では最初に懐かしいヨットハーバーへも寄った。

同市は昔からヨットが盛んだ。ハーバーでは7割がた陸揚げされていたが、懐かしい「ミス日本海」号はまだポンツーン(係留のための共有通路・桟橋)に居た。大きかった同ヨットはその昔、ナホトカ市への友好航海やハワイへの遠征を行って有名だった。およそ4年間、当時皆さんにはレースなどでお世話になった。

お目当ての一つ木村茶道美術館は昭和62年春、茶道を始めるきっかけとなった所。ヨットを終えてからだったが、以来何度通ったか分からない。

初めての人もお菓子をいただき文化財級のお茶碗で抹茶が飲める。掛け軸、香合、棗(なつめ)、茶杓、風炉・窯、棚飾り、みな文句なしの文化財。私の茶碗は御本刷毛目(ごほんはけめ)、大振りで明るく、うっとりするような器だった。

妻は秋らしい趣の絵唐津の筒茶碗で、初めてというご一緒したお二人も備前や灰釉の名碗だった。

茶室のある松雲山荘の四季も道具類に負けずご馳走だ。なかでも間もなく錦となる紅葉はかってニュースステーションで中継されている。

ここでは未経験者でも気楽にお手前のもてなしを受け、御抹茶が楽しめるのでお勧めしたい。

松雲山荘:ドウダンツツジの刈り込み。 この数百メートルも真っ赤になる。

|

茶室の棚飾りは竹籠。 古い唐物(からもの:中国の伝来品)

|

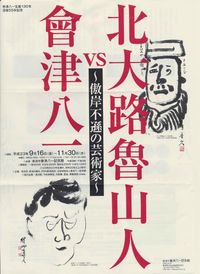

本日のお目当て「北大路魯山人VS會津八一」はまれに見る充実の展覧会だった。サブタイトルは“傲岸不遜の芸術家”とあった。思い切ったキャッチ、しかし傲岸に秘められた限りない美意識と探求、ナイーブな精神は天からの贈り物だと思わずにはいられなかった。

単に贈り物と言っても、本人達は血のにじむ思いで制作と格闘したことだろう。しかしその結果が私たちへの贈り物(あるいはもてなし)ともなっているのだ。

二人の共通項は先ず時代と書、なにより強烈な個性(自我)ではないだろうか(巨躯とユーモアも)。両者の特異として魯山人は美食の具現と陶芸、八一は短歌と美術史でそれぞれ巨峰をなした。

お互いは同時代にも拘わらず、意識しあっても決して交わることは無かったという。つきつめた個性とはそのようなものかもしれない。

さて八一は新潟県の人であるが、魯山人と新潟県の関係も新鮮で興味深かった。その一つ貴人、良寛への熱中が示されていた。新潟県の文化人達へ良寛を所望する痛々しいばかりの手紙などに陶酔ぶりが伺われる。

糸魚川の歌人相馬御風や柏崎市のコレクター吉田正太郎との交流等々、同県人として誇りを禁じ得ない。

拙樹下美術館の人間として印象に残ったのは八一が揮毫し、齋藤三郎が形成・焼成した抹茶茶碗だった。蝋で書かれた力強い文字、染め付け(藍色)の色合い、寸法、、、。二人の天賦と努力が一点に注がれた夢のようなお茶碗だった。

會津八一の没後55年となる当館の今年度特別展。希な芸術家の篆刻、書画、手紙、器、看板、写真等々が二度と見られないであろう切実さと品格をもって心に迫った。本日は全てを見たとは言い難い日程だった。11月30日までなので願わくば何度も見たい。

同催事は新潟県民の誇りを確認させてくれる異例のものではないだろうか。是非沢山の方に見ていただきたいと思った。

懐かしいイタリア軒のラウンジで見たディスプレー

すっかり暮れてイタリア軒で食事をして帰った。夏来体調が良くなかった妻は快気のビール。運転の私は食べるだけ、美味しそうなお酒の色合いを鑑賞させてもらった。

何度か書き直しをしました。

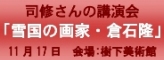

色絵黄蜀葵(とろろあおい)文鉢 陶齋初期の欧風

父の蒐集をつなげて齋藤三郎を集め、2007年6月に樹下美術館へ到達しました。美術館を始めて良かったことの一つは、新たな作品や古い時代の作品に出会えるようになったことです。

齋藤三郎は戦前、近藤悠三と富本憲吉への師事を経て昭和23年高田に登り窯を築くと、本格的な作陶活動を始めました。

先月中旬、珍しい色絵黄蜀葵(いろえとろろあおい)文鉢が樹下美術館へ巡ってきました。箱書きにある“黄蜀葵”は読めませんでした。ネットで打ってびっくり、トロロアオイと読むのですね。

裏面の署名わきに初窯と記されていましたので、まさにS23年高田における開窯第1号作品群に相当します。

色絵黄蜀葵鉢 |

色絵柚子文鉢の裏面 |

筆の穂先を生かした描画と異なり、一様な輪郭線で描かれた黄色の花に細い葉が配されています。九谷風かつデザイン性の強い当作品に一種欧風の印象を受けます。

欧風なものとして同時代の色絵柚子文鉢の裏面があります。色とりどりの美しい三角模様が輪として楽しく描かれ、大変エキゾチックです。

これらヨーロッパ風な紋様は、師である富本憲吉が渡英までして心酔したイギリス人ウイリア・ムモリスの影響が陶齋にも及んでいるのではないかと考えられます。モリスは19世紀のアーツアンドクラフト運動を牽引するモダンデザインの第一人者として旺盛な活動をしました。

黄蜀葵の器は残念ながら顔料の剥落がかなり見られます。同じ初窯作品でも以下の鉄絵や染附(そめつけ)は見事に仕上がっています。黄蜀葵は、二度焼きを必要とする色絵磁器焼成の試行錯誤を物語る貴重な資料としても大切にしたいと思っています。

鉄絵葉文鉢 |

染附繪変わり皿 |

※ちなみ黄蜀葵はオクラと近い植物で夏の一日花。和紙をすく時に繊維のつなぎとして用いられてきた、と言うことです。

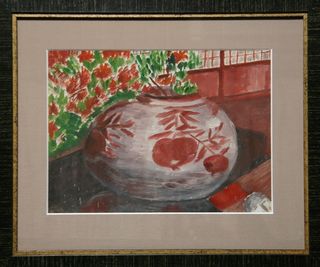

陶齋のざくろ紋壺 父の油絵 小生の絵油 再び夕陽を

以前のノートで柘榴アラカルトとして陶齋の壺を描いた父の油絵を載せたことがあった。その時、とても気に入っているので額装し直して架けたい、と書いた。

実行まで随分日が経ってしまったが、昨日大嶋画廊さんへ持参しその場で仕上げて頂いた。

モチーフになった陶齋のざくろの壺 (昭和28年頃)

モチーフになった陶齋のざくろの壺 (昭和28年頃)

陶齋40才の頃の作品。

額装し直した父の油絵(昭和30年頃)

50才の頃突然のように描いた。

部屋に架けるととても良かった。存在感のある丸み、陶器の肌あいとざくろの朱がなんとも良く出来ている。陶齋の壺への愛情が筆を取らせたにちがいない。一枚だけ残した絵には、好きだったマチスの爽快さまで漂うようで気に入っている。

一方私のは随分苦労して描いた記憶がある。父のに比べて分量も少なく如何にも面白みがない。

追加:今日の午後、上越地方は高田で34度にも達する暑さで、今年一番。大潟区で車が示した外気温は32度だったがそれ以上の暑さに感じた。

夕食後、再度妻と海へ行った。一昨日とちがって見応えのある夕焼けだった。

何かに感謝したくなるような時間だった。

出会い 色絵木瓜文(ぼけもん)の器

はや五月、古くから家にあった木瓜(ぼけ)は、いま濃く赤く咲いている。花の子房を取ると蜜が溜まっていて子どもの頃によく舐めた。

さて当館にある齋藤三郎(陶齋)の作品に木瓜の器が二つある。一つは壺(花瓶)でもう一つは灰皿だ。二つとも少々のストーリーを有しているので記してみたい。

昭和21年、新潟県栃尾(現長岡市)生まれの陶齋は戦地中国から復員した。落ち着いた先は高田市(現上越市)寺町だった。兄・泰全が寺町で久晶寺の住職となっていた。

18才からおよそ11年に及ぶ陶齋の若き日は、人間国宝となる近藤悠三と富本憲吉への師事、ほかサントリー創業者の窯における実践など修行は十分だった。

上越の陶齋は次第にファンを増やしていったが、昭和40年頃まで何度か大阪のデパートで展示販売を行っている。

2007年、樹下美術館が開館したある日、少しお世話になった京都の美術関連の営業マンが独立の挨拶をかねて訪ねて来られた。彼の得意は書画だったが、私はもっぱら関西にもあろうかという陶齋作品の話をした。熱心に館内を見た彼は、わかりました陶齋を探して見ましょう、と仰った。

それから3年余、「出ました」、と電話が掛かって来た。メールの写真で十分だった。送られた実物は真っ白な肌の余白を生かした上品な木瓜だった。

しっかり箱に入り、大切にされた姿で当地へ戻ったことになる。広い関西で陶齋に出会うのは容易ではなかろう。見つけて頂いたA氏の熱意に感謝し、これからも待ってみたいと思っている。

次の灰皿は壺より前のこと、少々遠くの骨董店を訪ねて出会った。店先に「この家のものは全て売り物です」という張り紙があった。上がるといくつか陶齋の作品が出された。いずれも手元にあるものと類似していて、さほど新鮮味がなかった。

出ようかと言う頃、タバコを吸いたいのですが、灰皿ありますか、と尋ねた。当時私は喫煙をしていた。奥へ下がった亭主が手にして戻ったのが上掲の灰皿だった。清潔な地に赤々と描かれた木瓜、柔らかな全体、紛れもなく陶齋で、一目で惹かれた。

これ頂けませんか、と言うと、「うーん」と亭主がうなった。自ら気に入っていて出したくない風が伝わった。遠くから訪ねた私も欲しい。「店先に、この家のものは全て売り物です、と書いてありましたが」、と迫ってみた。

「ハアー、仕方ありません。しかし箱はありませんよ」と仰った。

構いません、箱など要らない、亡き父もそうだった。なにより木瓜は初めてで、署名も若い。新聞紙にくるまれた器を座席に座らせ上着をかぶせて帰ってきた。

幸運は何がきっかけになるか分からない。この時ばかりは百害のタバコが手引きとなった。

2011年齋藤三郎(陶齋)展示作品についてのご案内

3月2日から開館致しました樹下美術館の陶芸ホールの齋藤三郎作品は、今年いっぱい以下のような展示を行います。氏の色絵、染附、鉄絵、金彩、辰砂などの代表的な作品を展示。親しみの中に漂う穏やかな気品や変化をお楽しみください。

芸術の起伏の中で一貫されたのは、人と草花(自然)への優しい心(雪国の人の心)ではないでしょうか。

展示作品は上掲のほか、色絵籠に柚子文飾皿、白磁彫椿文鉢、金彩陶箱3種、手桶花生2種、色絵色紙芍薬文鉢、鉄絵柳文大皿、鉄絵蝋抜き四弁花文鉢、赤絵掻落し柘榴文壺、染附辛夷文壺、鉄絵蝋抜き草文角瓶、雪花文金彩香合、染附香合、鉄絵柿文手付鉢、鉄絵急須4種および鉄絵湯呑各種、白磁および染附の急須に染附ざくろ文湯呑5客がございます。

サントリーの限定ワインCENTURYのサプライズ

本日昼、岩の原葡萄園社長・坂田敏さんが貴重なワインを携えて訪ねて下さった。サントリーが営む「登美の丘」におけるぶどうづくり100周年の記念醸造ワインで、1200本の限定「CENTURY」。サントリーからの贈り物だった。何ページもの資料が付いていて、ほんの先だって12月1日発売とあった。

シャトー ラフィット ロートシルトで知られるドメーヌ バロン ド ロートシルト社との提携25周年の祝いも込められ、両社共同で開発醸造されている。

ぶどうは、日本で摘んだカベルネ・ソービニオン、プチ・ヴェルド、メルロを主力に川上善兵衛が確立したマスカットベリーAも入る。 「伝統的なボルドースタイルでありながら、日本をイメージするエレガントなワイン」を目指したと謳われていて、非常に楽しみだ。

それにしてもサントリーホールディングス社から樹下美術館はいつも心に掛けて頂いて感謝に堪えない。2007年の開館に際して副社長・鳥井信吾氏からシャトー・ラグランジュの珍しい白を二本お届けいただいた。また今年7月の岩の原葡萄園120周年では氏みずから来館され1200mlの記念マグナムボトルを頂戴した。このたびは小生の県知事表彰の祝いということ、思ってもみなかった。深く痛み入り言葉もない。有り難うございました。

夕食は岩の原スパークリングワイン「ブラン・ド・ブラン ローズ・シオター」で

牡蛎など

頂いたワインはみな取ってある。齋藤三郎のいにしえの縁とはいえ、ささやかな当施設を気に掛けて下さるサントリーさんには心から勇気づけられる。樹下美術館もさらに先へ向かって成熟を果たして行きたい。

サプライズと、良いお天気に恵まれた1日だった。

あふれる詩心ー版画と陶芸ー 川上澄生/棟方志功/齋藤三郎 展

長岡市の新潟県立近代美術館で「あふれる詩心」展を観てきた。二人の版画家川上澄生と棟方志功、それに陶芸家、齋藤三郎(陶齋)の作品が堪能できる充実した企画展だった。

広い館内いっぱいに質の高い作品群。親切でわかりやすいキャプションが付いてとても楽しめた。心惹かれたのは三人の作家を貫く柔らかなキーワードで、上越との関わりだった。それは祖父母の故郷だったり、開けた愛好家の縁結びだったり、恩師の知己などだった。

広い館内いっぱいに質の高い作品群。親切でわかりやすいキャプションが付いてとても楽しめた。心惹かれたのは三人の作家を貫く柔らかなキーワードで、上越との関わりだった。それは祖父母の故郷だったり、開けた愛好家の縁結びだったり、恩師の知己などだった。

齋藤三郎(陶齋)は彼らを上越に迎える役割を大いに果たしている。高田を訪れて陶齋窯で絵付けする川上澄生の写真は非常に新鮮だった。また、戦前における若き陶齋と棟方志功の出会いも興味深い。

実は昭和30年前後、陶齋の案内で棟方志功が我が家でお茶を飲んでいる。母はその時の事を覚えていて、志功は面白い事を言っては皆を笑わせたという。

「私が家に帰るとね、知らない人が居るのでコンニチワ、と言うのです。するとその人は、ボク、ボクだよお父さん、と言うんだ。息子だったんだね、ワッ、ハ、ハー」、と。志功は笑いながら自ら不自由な眼のことを、話したということだ。

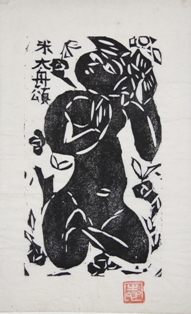

樹下美術館が収蔵している米大舟頌(べいだいしゅうしょう)

陶齋とともに棟方が当地大潟区を訪ねた時のこと。とある祭の境内で一帯に伝わる米大舟という踊りを見てとても喜び、上機嫌で踊りの輪に加わった。その折に米大舟頌という小ぶりな作品を残した。しぐさもお腹も溌剌として可愛い作品だ。

最後に、陶齋は戦争で応召されるまでのひと時を、神奈川県の鵠沼(くげぬま)で作陶した。今回、当時の貴重な壺が展示されていた。明るい瑠璃色の地に釘で描かれたのは芍薬だろうか。澄んだ青に引き締まった造形、素早い描線。信じがたいほどの完成度だった。

若い時の陶齋には神がかりと思われる作品がある。

館内の説明パネルと図録に樹下美術館が紹介されていた。

樹下美術館で齋藤三郎を飾れることを幸せに思った。

展覧会は来年1月24日(日曜日)まで開催です、ぜひご覧下さい。

何とか陶齋分の図録原稿が

樹下美術館の図録について年頭の予定では、まず齋藤三郎氏の分が7月上旬に出来るはずだった。これが超ペースダウンをして現在11月下旬にしてようやく原稿的なものが出来てきた。

A4サイズのエクセルシートに写真とキャプションを割り付けて、元版となる大きな写真をディスクに取る。あくまで素人仕事、一応挨拶文も仕上がり、これからプロの目が入る。

壺、飾皿(25P、写真75枚)・食器類(17P、40枚)・茶道具(4P、18枚)・絵と書(4P、24枚)・紋様集とサイン集(3P、小サイズで68枚)。合計53P、大小写真225枚ほどのボリュームになった。予定よりも5Pオーバーとなったが削れなかった。

印刷屋さんに、これでは全然ダメですね、と言われればやり直しだろう。図録は大きな公的美術館の展覧会で2年前後かかるとも聞いている。挑戦してみて如何にタフな仕事かが分かった。出来上がりには、必ずや批判もあろう。それを最小限にすることが課題のような気がする。

これまで完成の予定を書いてはきたが、大幅に遅れるだけで全く当たらなかった。このたび齋藤三郎氏分が通れば倉石隆氏分にとりかかって両者来年3月いっぱいまでに何とかと、楽観が顔を出す。その楽観の裏で少々胃が痛んでいる。

上越市板倉区、増村朴斎記念館を訪ねた會津八一、齋藤三郎、そして女性。さらに南摩綱紀のことなど。

手元に二代陶齋からお預かりしている一枚の写真がある。會津八一が当館常設展示作家の齋藤三郎(陶齋)らとともに増村朴斎(本名:度次・たくじ)碑の前で撮ったものだ。碑は朴斎邸(現増村朴斎記念館)の西隅に今もしっかりある。

朴斎は明治29年、雪国上越市板倉に有恒学舎(現有恒高等学校)を私費で創立した貴重な教育者だ。八一は早稲田大学卒業後、明治39年に同校英語教師として招聘され4年間教職を勤めている。

碑について、八一は昭和17年の朴斎逝去に際して依頼され、碑文の揮毫を果たしていた。

当写真の撮影は1950年(昭和25年)前後だろうか。写真の服装から個人的な板倉訪問だったと伺われる。いかつい表情の八一を真ん中に左端に若き陶齋、戦時服などの男性、そして右端に着物の女性が写っている。一緒の陶齋は八一から泥裏珠光(でいりじゅこう)の号を戴くなど、親交があった。

男揃いの中、すらりとして明るく右端を占める女性が気になる。撮影者が当時高田市に居て文人や地方風土を撮っていた写真家・濱谷浩氏だとすると、女性は朝(あさ)夫人が考えられる。濱谷氏は八一、陶齋とも知己を得ており、人物の配置などからも氏による撮影が考えられるが、どうだろう。

朴斎碑の前で八一、陶齋ら。 |

今日の朴斎碑。 |

さて本日午前に訪ねた記念館。園内でシルバーから派遣されているという女性が一人庭掃きをしていた。樹下美術館も静かだが、ここはさらに静かなようだ。

資料をみると建学時の新潟県下の中学校(現高等学校)はわずか5校で、上越地方には現・県立高田高等学校の一校のみだった。私費をなげうった朴斎の教育への情熱と困苦は如何ばかりだったか。雪国に建った有恒学舎には感銘を受けて多くの著名人が訪ねてきたという。

そもそも氏は父・増村度弘(のりひろ)の遺訓を継いでおり、度弘は會津藩士・南摩綱紀(なんまつなのり・号:羽峰)の薫陶を受けていた。会津藩士で昌平校を出ている羽峰は、會津戦争の敗戦で高田藩謹慎となっていた。高田の羽峰は教育啓発で一帯に広く貢献をし、後年は東京帝国大学教授をつとめた。

記念館は有恒高等学校出身の佐川清氏(佐川急便創業者)が建設し、資料・設備など内部を住民と同窓生一丸で整えたということだ。明治大学ラグビー部の名監督と謳われた北島忠治氏も同校の卒業生と聞いた。

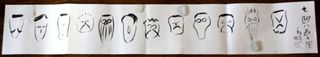

一階に、有恒学舎の教員たちを描いたユーモア溢れる似顔絵があった。若き會津八一が描いたもので、如何にもという人物たちが一筆でサッと描かれていた。大変に達者な絵筆だった。(コピーをもらえます)

八一による七凹八凸(ななぼこやでこ?)の図。幅1メートル少々あります。

右端が増村朴斎(倫理・漢文)、4人目が會津八一(英語)のようです。

「坊ちゃん」を彷彿とさせます。

話変わるが、拙宅に南摩羽峰の筆になる背の高い屏風がある。祖父の開業以来、待合室に前島密の額とともにあった。今は別室にあるが、以前から屏風を知っているお年寄りに羽峰を勉強してと言われていた。陶齋の写真がきっかけで、本日ようやく実地研修の一端を済ませた気がする。

そしてあらためて思った、真の地域力とは若者を羽ばたかせる教育・教養力ではないのだろうかと。またそれはどこにも共通する要素ではないだろうかと。

※以上記述は増村朴斎記念館資料/野の人 會津八一:工藤美代子著 (株)新潮社発行/福縁随所の人びと:濱谷浩著 (株)創樹社発行/會津八一記念館ほか関係ホームページを参考にしました。

※今度は当院の古い待合室にあった南摩羽峰の屏風、前島密の額、前島家の教育係だった女性マツが書いた「杉田医院」の古い看板などを掲載したいと思います。今日はとても長くなりました。

板倉、そして増村朴斎記念館

今日の熱い昼、樹下美術館でトーストを食べて所用の妙高市へ行った。用事の後、母が三泊のショートでお世話になっている板倉さくら園を訪ねた。

まあまあの母を明日迎えに来ることにして、気になっている近くの増村朴齋記念館に寄った。しかし施錠がされて入場は叶わなかった。予め電話が必要なようだった。

ところで、増村朴齋は上越市板倉区に私費で有恒学舎(現・有恒高等学校)を設立した民間の偉人だ。朴斎の父・度弘(のりひろ)に影響を与えたのは高田藩で謹慎した会津藩士・南摩綱紀(なんまつなのり、号:羽峰)だという。また若き會津八一が同学舎の英語教師を勤めていることは有名。

もともとあまり詳しくはなかったが、拙宅に南摩羽峰の屏風と會津八一の短冊がある。また八一の揮毫になる巨大な朴齋碑の前で八一本人と齋藤陶齋が並ぶ写真を齋藤尚明氏からお借りしている。そのようなわけで、一度は訪ねてみたかった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月