齋藤三郎(陶齋)

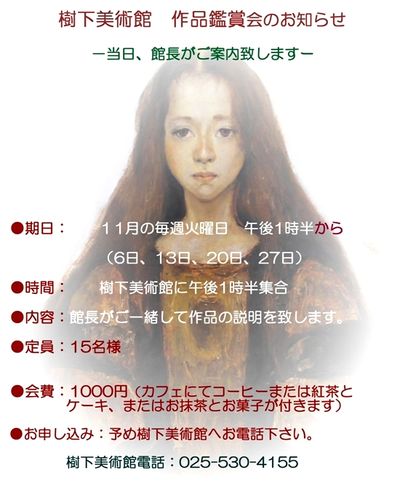

11月の作品鑑賞会のお知らせ。

昨日お書きした事ですが、今年11月の作品鑑賞会につきまして簡単ですが以下のようにお知らせを作りました。

恥ずかしながら館長が作家や作品についてお話ししながらご案内したいと思います。

※お茶をお飲みにならない方の会費は400円です。

※11月の毎週火曜日、午後1時半からの開催です。お一人の場合でも喜んで致します。

陶齋作品 1943年(昭和18年)鵠沼(くげぬま)時代の署名のこと。

先日午後、新潟県立近代美術館へ行き、同館が収蔵される齋藤三郎作品「呉須掻落牡丹文瓶(ごすかきおとしぼたんもんびん」を拝見し撮影させて頂いた。

作品は2009年秋の同館の企画展「あふれる詩心-版画と陶芸-展」で一度見ていた。図録に1943年制作とあった。年代は拙樹下美術館で唯一欠けている鵠沼の時代である。底に記されているはずの署名がどんなものか、長く見たいと思い続けた。

当日、奥まったスペースで丁寧な学芸スタッフによってまず全体を見せて頂いた。続いて底を見るために寝かせて頂いたところ一瞥では署名が分からなかった。エッと思って目を凝らすとへりに小さな刻印風のものがある。さらに凝らすと釘で浅めに彫った署名だと分かった。

下に当館が収蔵する作品の底の署名と、今回拝見したそれを古い順に①~⑨まで示させて頂いた。④はこのたび撮影した署名をトレースしたものである。

①昭和12年秋

①昭和12年秋

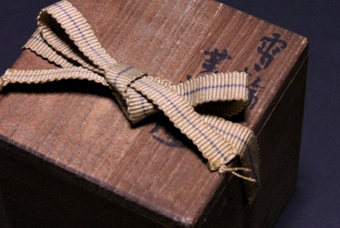

作品の箱に年代明記されていたので大変助かった。

②昭和12-13年 |

③昭和13年 |

その署名がある口径30センチの色絵魁(さきがけ)大鉢。

当作品は現在展示中で、陶芸ホール入ってすぐ正面にあります。

一連を眺めて二三の感想を記して見たい。

●この度の作品の署名④は筆によるものとばかり思っていたので、小さな彫り署名は意外だった。

●しかしそれ以前の署名①②③を考慮すると、④の字体は自然な流れの中にある印象を受けた。

●⑤は拙父が生前に集めた青磁鉢の署名である。見慣れた戦後髙田の⑥⑦⑧⑨と異なり同定に困難を感じていた。ただ長く家にあったので漠然と早期の髙田時代だろうと推測していた。このたび鵠沼④に照らすとよく繋がり、推定通りとして安心した(同じく彫り署名でもあり)。

●⑩は樹下美術館にある色絵魁大鉢の署名で、少々字体が風変わりだ。戦前の時代②③と幾分類似するように思われるが自信が無い。さりとてこのたびの鵠沼とも異なる。また見慣れた髙田時代の⑤⑥⑦⑧⑨とも関連させずらい。聞けば戦前と言う人もいたし、戦後という人もいる。

非常に大きくて実験的な印象が漂う興味深い作品である。予定している当館収蔵図録において唯一「年代不詳」とすることとした。

年代同定は、最初に手に入れた人か、なにより作者に聞くことが出来れば何でも無い事であろう。しかし後人が本などにしようとなると苦労と不安がつきまとう。

最後にこの度、新潟県立近代美術館の学芸員の方々には大変丁寧に対応していただき深く感謝しています。

お見せ頂いた呉須掻落牡丹文瓶は素晴らしく、齋藤三郎の生涯最高作品ではないかと思いました。もしかしたら古今東西における陶芸の傑作の一つかもしれませんね。樹下美術館で陶齋を飾れる幸せを感じながら帰りました。

※当瓶の写真は樹下美術館カフェにある本「越後の陶齋 泥裏球光」と「あふれる詩心-版画と陶芸-」でご覧頂けます。

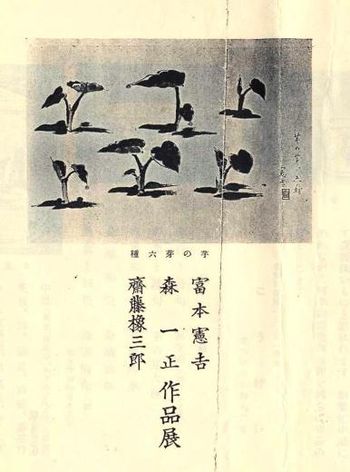

富本憲吉 齋藤橡三郎、森一正 銀座三人展。そしてお茶碗とお菓子。

かって先輩から頂いた齋藤三郎さんの資料の1つに古くて珍しい展覧会案内がある。富本憲吉、森一正、齋藤橡三郎の三人展だ。

開催場所が銀座「こうげい」、時期は4月25日より5月2日までとある。

開催年が書かれていないが、“橡三郎(しょうざぶろう)”は若き日の齋藤三郎が用いた名である。さらに案内文に京都の人と紹介されている。東京における富本師事を終了して一旦京都で独立した昭和12~13年に相当しよう。

記されている森一正氏は明治33年生まれ、石川県は寺井(現能美市)出身の九谷焼き作家と知った。

当時富本氏はすでに陶芸界の最高峰の一人となられていた。その人が大正2年生まれで25才前後の若き齋藤さんや先輩弟子に当たる森氏とともに作品展をする。厳格な印象の富本氏が、弟子のために銀座で行う展覧会。ほのぼのとした師弟愛が浮かび心暖まる。

森一正さんのお茶碗とお菓子。奥にオオヤマレンゲ、手前にボタン。

このたび案内状の森氏をサイトで検索したら、偶然オークションに抹茶茶碗が出ていた。不慣れなオークションで無事手頃な価格で手に入った。

本日到着したが、堂々たる梅樹の紋様。九谷の作家だけあって美しい緑色が大胆にあしらわれていた。梅の季節は過ぎているがお構いなし、早速お茶を頂いた。丁寧な作品で飲むお茶は兄弟子の親しみの味がして美味しかった。

お菓子は妻のお茶仲間から頂いた竹内泰祥堂さん。オオヤマレンゲとボタンで季節はぴったり、上品な甘さが嬉しかった。いつも頂き物ばかり、、、、とても恐縮しています。

様々な出会い、ささやかながら美術館を営んで巡りあう幸せを有り難く思っています。

齋藤三郎、謎の鵠沼(くげぬま)時代。

5月発行という当館収蔵作品図録がまだできない。齋藤三郎氏の道程でどうしても埋まらない時代があり、あと一歩のところで止まっている。その時代を飛ばすことも可能だが、二度と出せない図録のこと一旦終了としたが欲が生まれた。

埋まらない時代とは昭和15年までいたサントリーの創業者・鳥井信次郞氏の個人窯である壽山窯を出て、18年に出征するまでのおよそ2~3年の期間である。この時期は神奈川県は藤沢市の鵠沼で制作したことが知られている。それ以前の作品は僅かながら手許にある。出来れば鵠沼時代の作品、なかんずく底にある署名をぜひ見たい。

ところで新潟県立近代美術館の過去の展覧会図録に1943年制作という齋藤さんの花瓶が載っていた。当年は昭和18年に当たるのでまさに出征直前の鵠沼と推察される。

このたび同美術館に研究のためという趣旨で閲覧と撮影の許可願いを提出した。

齋藤さんの作品は箱のないものが多い。髙田時代の早い時期を集めた父は新聞紙にくるんで運んだ。一般に箱はあっても制作年の記載がなく、年代同定で悩まされる。頼みは署名だが、名前、書体とも様々に変遷を重ねている。しかし変遷には一定期間ある種傾向を有するので、色々見るのはためになる。

県立近代美術館の作品は素晴らしい呉須掻落牡丹紋花瓶(ごすかきおとしぼたんもんかびん)。果たして署名は?閲覧予定日を来週週木曜日にさせていただいた。許可されれば午後の休診日なので今から楽しみだ。

当館にも時代が判然とせず、まさかと思うがもしやという作品が一点あるので余計である。

愛らしくも初々しいヒナ 齋藤さんの器で食べてみる。

仕事場の庭が鳥の声で賑やかだ。軒の三ケ所にあった雀の巣から一組が巣立った。モミジに止っていた二羽はそのヒナか。

もう二組はまだ巣に居て猛烈に啼いている。親は気の毒なくらいせっせと餌を運んでいた。

なんて可愛いことでしょう、私たちにもこんな時代があったのですね。

さて、連日旬の頂き物が続く。ワラビと筍に続いてフクラゲとカレイを頂いた。こんなにもらってバチがあたりそうだ。

そこで今夜は齋藤三郎さんの器を出して食してみた。しかしさすが齋藤さん、私たちでは完全に負けだった。まず切れ味よい包丁と品の良い盛りつけが課題。途中はともかく、少なくとも最初と最後で負けなのである。

齋藤さんはプロの料理人を育てるほどの食通だったと聞いた。家庭料理のつもりでするとまず失敗だろう。

料理はサービス精神が働き、つい分量を多めにしたくなる。まずそこからが問題。

特に良い器を使った料理の場合、分量はほどほどに少く。あるいはどう器を見せるかが勝負かもしれない。水の切り具合、立体感、取り合わせ等々などなど。味は当然、料理はとんでもなく深かろう。

器の数と種類は十分にある。鑑賞用で終わらせたくない。今年は無理だが、いつか「齋藤さんの器で食べる会」が出来れば、と妻と話した。

荒れ模様の祝日 白磁の根付(ねつけ)は判じ文字

せっかくのみどりの日が風雨に見舞われた。気温も下がって気象は厳しい一面を見せている。たまっている用が多く、午後美術館に顔を出した以外は一日中机に向かった。

そんな日の昼、ひょうんなことから齋藤三郎の小さな作品が出てきた。両面に文字の透かし彫りを施したわずか4,5センチの白磁の根付(ねつけ)である。読みといい、作りといい思ったより手の込んだ作品だった。

まず読みがすんなり行かない。無造作に穴ばかり開けられているようだが、ちゃんと字が彫ってある。出会った6年前に読んだのを忘れていてすぐには分からなかった。

表 |

裏 |

ようやく読めたので、妻の所に行って尋ねるとしばらく睨んでいた。表はさんずい(三水)、裏はもんがまえ(門構え)、と言うと「あっなるほど、齋藤さんは天才だわ」と感心した。

小片の裏表に施す透かし彫りは、筒などよりはるかに難しそうだ。漫然と彫るだけでは、相手の文字の裏ばかり見えて興ざめだろう。互いに抜け合う部分と途中で止める所をうまく案配してデザインする必要がありそうだ。面白みも出したいし、紐も通さなければならない。ウーン、たしかに厄介だ。(もしかしたら片面ずつ作って貼り合わせるのかな?)

この根付は6年前、開館に際して齋藤三郎さんの最初のお弟子さんである故志賀重人氏から頂いた。その時、齋藤さんは大変器用な人で、透かし彫りにおける刀(とう)さばきなど実に鮮やかだった、とお聞きした。きっとこの面倒な作品も鼻歌などを歌いながらサッサと作ったことだろう。

午後3時すぎ、座ってばかりの机を離れて美術館へ行った。悪天候の中何組もお客さんが見えていて嬉しかった。

忙しくしている若いスタッフに根付けを見せると、「表は清い、裏は閑で、清閑」と即座に答えた。最近これほどびっくりしたことは無い。

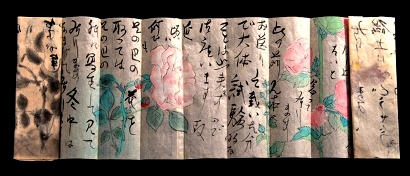

陶齋の書簡 脇付のいろいろ 作家・ファンのエッセンス

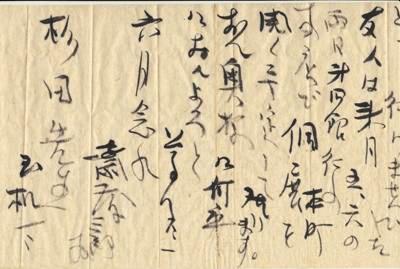

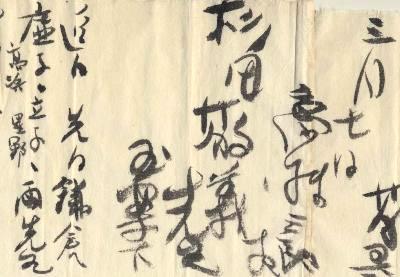

このたびは父に宛てた齋藤三郎'(陶齋)さんの書簡を取り上げてみました。

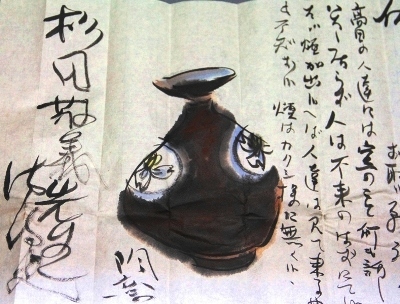

氏は教養の人だけあって手紙の内容、用語とも味わいがあります。絵が添えられているものもあり、和めます。

以下はいくつかある手紙の一部です。候文で書かれた内容は、近況報告と支援など様々な相談がみられます。時代は昭和20年代中頃。窯を築き土を求め大量の薪を用意する、展示会のための手間と旅、水準を維持するためのお付き合い、そして税務署のことまで、、、。

戦後の困窮を引きずる時代にあって芸術活動はあらゆる不足と直面せざるを得なかったに違いありません。父とて無一文になっての満州からの引き揚げ者、決して楽ではなかったと想像されます。その支援に応えるべく、陶齋の文中には精進という言葉が随所に見られます。

二人は互いの切実な事情に配慮しつつ緊張感ある作家・ファンの関係を続けていたと考えられます。電話やメールと異なり、手紙には込められた思いが鮮やかに伝わるのを感じます。

上掲手紙の末尾部分。第四銀行の個展を知らせている。脇付は玉机下。

※後刻の追加です:文中の日付「念九」は二十九日のようです。

手許の漢和辞典「念」の⑤意に「廿(ニジュウ)の俗音が念に近いので廿の代わりに用いる」とありました。念と廿、中国語の発音が類似しているようなのです。

手紙の末尾部分。追伸に高浜虚子、星野立子両氏の名が見える。脇付は玉案下!

上掲の手紙の後段は特に興味深く思われました。焼成が終わりいよいよ窯出しの知らせですが、一番手になりたい父への気遣いが微妙です。不勉強な自分に読めないカ所がありましたが以下試しに記してみます。

髙田の人達には窯のことを何も話し

いたし居らず 人は不来のはずにて候

ただ煙が出候へば人達は見て来るや

も不知○候 煙はカクシ様に無く候

言葉、器の絵、署名、文字の起伏とリズム、手紙といえども立派な芸術ではないでしょうか。

年末に奉公を思ってみる その1:言葉と行儀 尚明さんの来訪

父を継いで上越市大潟区で開業していつしか36年が経っている。一つ急患を振り返れば、当初は入院よりまず往診だった。自家用車も救急車も一般的ではなかったせいでもあろう。そのことは当地だけでなく、時代の事情はいずれも同じではなかったかと考えている。

お陰で沢山の急場を経験させていただき、ためになった。今回は疾病でなく家の様子などを綴ってみたい。

例えば夜10時すぎにこんな電話が掛かる。

「ああ先生かね、オラチのオッカが寝るセッたら心臓がコワイセッてるんだわ、来てくんないかね」。

それまで過ごした東京だったら多分こうだ。

「夜分申し分けありません、先生ですか。○○の▽▽ですが、妻が寝ようとしたら心臓がつらいと言っています。恐れ入りますが来ていただけませんか」

奇妙なことに電話は何処の誰だれも言わずに始まることが少なくなかった。急患とはいえこれは一体何だろう。

ところが家に伺ってみると様子が違うのである。

家族の誰かが家の前に出ていて、「夜分お疲れさんです」と言って鞄を持って歩こうとする。

診察が終わると「有り難うございました」と言って、先を歩き、雨ならばカサ差そうとされた。特に在(田んぼのある地域、山に近い地域)に行くほど丁寧を感じた。

電話と現場のあまりの違いが不思議だった。電話のぶっきらぼうは急用だからか、あるいは電話に不慣れなのか、それとも料金がかさむので短いのか、などと考えたがよく分からなかった。

ところで、今ではさすがに少なくなったが一部ご主人の無関心も考えさせられた。夜間に往診をしても居間でタバコを吹かしてテレビを見ているだけ。親のことなのに顔も出さなければ挨拶もせず、みな奥さん任せという家も珍しくなかった。

そんな中で言葉も行儀も良い奥さんやお婆さんとたびたび出会った。不思議だな、と思っていたが、後で彼女たちには奉公に出た人が少なからずいる事を知った。

「はい」、「いいえ」、「わかりました」、中には、「左様でございます」etc。これらを聞いて、奉公に行きましたか、と尋ねると「行きました」と仰る人が多かった。

行儀でも目を見張ることがあった。玄関に伺うと小走りで出て座り、手の先をきれいに合わせてお辞儀をされる。帰り際も、ススと先を歩き、「履き物も揃えませんで」と言いながらひざまづいて靴を揃えてくれるのである。

知らなかった世界、奉公。時間をみて皆様からいくつかお聞きした。知らなかったのは自分だけかもしれませんが、機会をみてまた書かせていただきたいと思います。

本日午後から陶芸家、二代陶齋・齋藤尚明さんが母の弔問にこられた。50年以上も経つが尚明さんたち陶齋のお子や甥姪の皆さんは陶齋とともに何度か我が家に来られた。

本日は家で食べた母の餃子のことを仰り、庭の起伏や海への道なども覚えておられた。わずかに残ったシュトーレンをごいっしょした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

現在22:30をまわった。風強くごーごーと海鳴りが聞こえる。明日の予報も悪いが風雪は弱めにしていただきたい。当院は紹介状をよく書く。本日はこれから二通だ。

齋藤尚明さんの陶板額と銘々皿

過日上越市、髙田の遊心堂さんで齋藤尚明さんの作品展があった。今日、そのとき求めた銘々皿セットと額入りの陶板が届いた。

茗荷の花の陶板額は非常に爽やかで、紺と金縁の額装も申し分無かった。季節になったら家の玄関に出したい。一方白磁の銘々皿は来春から美術館のカフェで御抹茶のお客様に使うつもり。皿の白磁は真っ白でなく、淡く青磁の色を出している所がお菓子や食べ物に馴染むんだ、と思った。

尚明さん、良い作品を有り難うございました。

齋藤三郎の雪輪紋蓋置 静かな染附(そめつけ)

冬を迎えて樹下美術館に齋藤三郎の小ぶりで珍しい作品がやってきた。茶道具の一つ蓋置(ふたおき)」。蓋置きはお点前で窯の蓋や柄杓(ひしゃく)を置くのに用いられる。主に竹で造られるが、時には金属や焼き物も使われる。

円形の六華である雪輪紋は家紋にあり、小紋として着物にもあしらわれる。集まっても散ってもよしの上品な紋様だ。

雪輪紋蓋置。 縦横5.8×5,5㎝

藍色を発色する顔料・呉須(ごす)で描かれた染附(そめつけ)の色が静か。

「對庵席開記念 高陽 陶齋造」の裏書き。對庵という茶室の席開き記念として関係者に贈られたであろう作品。昭和20代~30年代の様態だが、どこの茶室記念だったのだろう、調べてみたい。高陽は三郎の窯の名、風船窯とも言う。

「對庵席開記念 高陽 陶齋造」の裏書き。對庵という茶室の席開き記念として関係者に贈られたであろう作品。昭和20代~30年代の様態だが、どこの茶室記念だったのだろう、調べてみたい。高陽は三郎の窯の名、風船窯とも言う。

このように突然作品が入って来て、図録に加わる。あせる気持ちを鎮めつつ、図録刊行は来年5周年の記念出版とすることにした。どれだけ伸びれば気が済むのか、自戒めいた毎日が続く。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月