齋藤三郎(陶齋)

生きている陶齋の草花。

数日前に富山県の方が来館された。居合わせた妻から、陶齋(齋藤三郎)の陶芸作品を実に熱心にご覧になったと聞いた。

その人は以下のようなことを仰ったという。

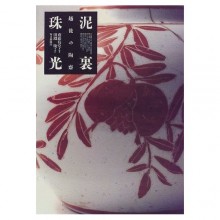

「自分は陶芸をしていて、たまたま陶齋の作品写真集・泥裏珠光を見た。草花の絵付けは味わい深く美しく、他に類を見ないほど素晴らしい。本を見て居ても立ってもいられずやって来た」

感激の面持ちで繰り返し展示をご覧になり、カフェでは備えの「泥裏珠光」をお読みになったという。

造形もさることながら陶齋の絵付けは優れている。筆力が秀でていることは勿論、陶器と磁器、あるいは用の違いもこまやかに意識される。

いずれにおいても天分に加え、描かれる草花への深い愛情と観察が作品に生気を与えるのだろう。

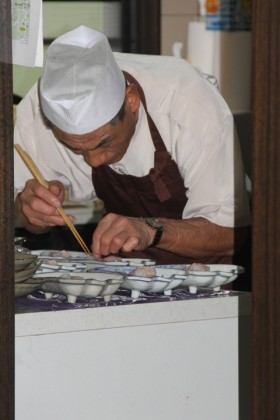

そして氏の筆は速い。あたかもモチーフの霊魂が乗り移ったかの如くである。

総じて作品は威張った所がなくかつ品がある。まるで草花そのものだ。

草花には仏が宿る、あるいは自体が仏の化身とも言われる。

人々がそれを愛するのはどこかで仏のイメージを感じるためかもしれない。

ところで陶齋13才の時、故郷の刈谷田川(かりやたがわ)が氾濫した。多くの犠牲者が出たが、氏の母だけ行方不明のままだったという。感受性豊かな子ども達にとってどれほど悲しい出来事だったろう。

後に子のうち兄は僧になり、弟(陶齋)は花を描く道へ入った。いずれも母と仏に出会うためではなかったのか。

陶齋の草花が生きているのにはわけがあると思う。

氏は 火に任せる焼き締めには一切手を出していない。また鳥や蝶も描かなかった。

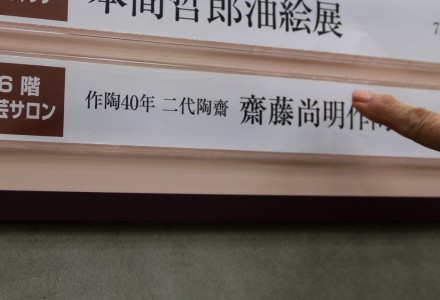

突然の低気圧 二代陶齋・齋藤尚明さんの祝い会。

昼になって、夕刻から明日に掛けて猛烈な荒天となることを予報で知った。予報通り暮れる頃から雲が変わり、激しい雨を伴った。

本日18時半から高田は「やすね」で〝二代陶齋 齋藤尚明さんの作陶40年を祝う会〟がある。

ところが出る仕度を始めると急患の電話が入った。診終えて、タクシーに急いでもらったが、定刻を5分遅れた。

荒天にも拘わらず祝う会の広い会場は200名近くの参加で満席の盛況。祝辞に尚明陶齋の友人として作家の火坂雅志氏の心こもった詞があった。

私は到着した会場で、記念品贈呈を仰せつかった。幼少の尚明氏との思い出と、作品に凄味が表れていることを触れさせて頂き、皆様に代わって贈呈させて頂いた。

尚明氏は昨年の病をしっかり克服され、お元気であることが何より嬉しい。沢山の貴重なお客様に恵まれた和気藹々の祝い会だった。

二代陶齋のますますのご健勝をお祈りしたい。

初めての試み「陶齋の器で食事会」が終わった。

初めての試み「陶齋の器で食事会」が終わった。10月の毎日曜日正午からの食事はお茶のお点前も加わった。自宅8畳間を用いて24人のお客様に参加して頂いた。

このたびの器にも陶齋は鉄絵、染附(そめつけ)、志野、唐津、辰砂(しんしゃ)、と幅広い技法を駆使していた。用途も向付(むこうづけ:メインの皿)、鉢、手付け鉢、ジョッキー、小皿と多様で形は自在である。

展示品として眠っていた器が、何十年の時を経て食卓で、お客様の手で、輝くばかりの生気を放った。

食べ進むにつれ意匠の全容が現れる。料理と器のやりとりは、陶齋が取り組んだ絵付け陶器の醍醐味であろう。

その昔、家で氏の器は毎日使われた。お茶、紅茶、牛乳、お菓子、果物、花、何でも入れたり盛ったりした。食通で工芸芸術の人、陶齋は使われることを願って作った。

お客様のどなたかが〝天国の陶齋も喜んでいることでしょう〟と仰った。父もまたその通りであろう、突然涙が出そうになった。

|

|

最終日を終えて、厨房を司していただいた松本氏ご夫婦に茶を差し上げる。

最終日を終えて、厨房を司していただいた松本氏ご夫婦に茶を差し上げる。

お茶では水指(みずさし)、主茶碗(おもぢゃわん)、建水、香合、花生け、風炉先屏風に陶齋の作品を用いた。今年は陶齋生誕100年、静かに精一杯偉業を偲んだ。ご多用中お運び頂いたお客様、真に有り難うございました。

お手伝い頂いた宗香、宗米両先生のお茶の門弟さん、友人知人の皆様、樹下美術館のスタッフさん、大変お世話になりました。

雨の日曜日 三回目の陶齋の器で食事会が終わった。

雨降りの肌寒い日曜日、陶齋の器で食事会は三回目を終えた。わずか暖房の効いた室内、外の雑木林と枯れ田が秋の深まりを告げていた。

お客様は6人で、本日はじめて私も会食席に座った。料理は寒暖、塩気と甘み、変化と味わい、みな素晴らしかった。10の皿、33品が器に映え、大吟醸の鮎正宗は優しかった。誰一人何一つ残さず食べた。

昭和12年、富本氏の許で修行を終えた陶齋が作った染め付け鉢のことなど、要所で器の説明をせて頂いた。

玄関に陶齋の額と器。 玄関に陶齋の額と器。花はつわぶきと紫陽花の枯花。 「道時来脚忘」は、来た道を忘れてしまった、の意味。 |

厨房の松本氏と陶齋の器。 厨房の松本氏と陶齋の器。一時も休み無く動く眼と手。 |

恥ずかしながら小生、直前の復習。

向こうに富本憲吉の小皿、右に陶齋の湯飲みと手前にに皿。

向こうに富本憲吉の小皿、右に陶齋の湯飲みと手前にに皿。

栗やワイン漬けの梨などが最後に出る。松本氏のお料理は野菜、果物が多く体にとてもいい。

食後の茶は私の拙いお点前、もう三回目となった。正客さんの心遣いが優しく一種車座の雰囲気となり、名残尽きないお茶にして頂いた。午前11時半にお集まり頂き、午後3時15分に茶を終えた。お越しの皆様真に有り難うございました。

長時間、給仕、水屋をお手伝い頂いた宗香先生社中のお二人様、お疲れ様でした、そして有り難うございました。

二回目の「陶齋の器で食事会」が終わった。

晴天に恵まれて二回目の「陶齋の器で食事会」が終わった。高田、妙高から8名の方が参加された。

前回から皆で良い緊張が続いていて、器も冴える。

陶齋の色絵柿文鉢の焼き物鉢。もう一鉢用意して8人で取り回す。

陶齋の色絵柿文鉢の焼き物鉢。もう一鉢用意して8人で取り回す。

魳(かます)、松茸、むかご揚げなどが盛られた。

途中私たちのために厨房から出される〝こびり・小昼(一休みの軽い食事:方言です)〟

途中私たちのために厨房から出される〝こびり・小昼(一休みの軽い食事:方言です)〟

お茶の点前も無事終わった。

お茶の点前も無事終わった。

今日もお替わりの所望が多かった。まだ赤々としているお炭が名残惜しい。

本日、食事会はご年配中心でした。一方カフェはお若いご夫婦のお茶、あるいは若いグループの打ち合わせでしょうか、若者が目立っていたようです。樹下美術館はお年に関係なく、どなたでも大歓迎です。

陶齋を心深く偲んだ日。

本日高い空の日に、冒険とも思われました〝陶齋の器で食事会〟の一回目を終えました。

新潟市から6名のお客様を迎えて割烹「京」のご主人松本末治氏が包丁を振るわれました。

食事部屋の棚に陶齋親子の作品を飾り、用いた器は陶齋および師である富本憲吉と近藤悠三のものでした。

今年は陶齋生誕100年ということ。私どもは特別な事も出来ませんでしたが、本日ご本人とゆかりの人々の品を無事に実用致すことが出来ました。

二人の希有な師と陶齋、陶齋を愛した父。給仕に出ながら亡き人々の有り難みを噛みしめた一日でした。

食事部屋の棚に陶齋の壽皿と香炉および陶箱、そして二代陶齋・尚明氏の白磁花瓶が二器。

食事部屋の棚に陶齋の壽皿と香炉および陶箱、そして二代陶齋・尚明氏の白磁花瓶が二器。

「口取り」に鮑焼きや鴨ロースなど9品が盛られた陶齋の志野皿(左)と絵唐津皿(右)。

「口取り」に鮑焼きや鴨ロースなど9品が盛られた陶齋の志野皿(左)と絵唐津皿(右)。

デザートのいちじくワイン煮、茶巾栗など6種が盛られた富本憲吉の花皿と陶齋の梅皿(手前)。

デザートのいちじくワイン煮、茶巾栗など6種が盛られた富本憲吉の花皿と陶齋の梅皿(手前)。

食後の茶は小生の点前でした。一カ所、道具の扱いを明らかに間違えました。しかし暖かなお客様は何服も茶を所望され、一期一会の一座建立となり、深く感謝致しています。

また、皆様がまず美術館の展示をご覧になり、強く興味を示して頂いたこと何よりの喜びでした。

器を生かしきって9つもの素晴らしいお料理(献立)を作られた松本氏ご夫妻。庭、給仕、水屋をお手伝い頂いたスタッフはじめ知人友人の皆様、本当に有り難うございました。あと三回、頑張りましょう。

陶齋の器で食事会 茶の復習 セプテンバー・ソング。

陶齋の器で食事会が迫ってきました。10月の毎週日曜日の昼、拙宅で5,6名の食事を予定していました。早いお問い合わせや、常連の方、何かとお世話になっている方たちで、皆様に詳しくお知らせする前に一杯になってしまいました。まことに申し訳なく思っております。

このたびは一回7名となりましたが、全てでわずか28名様です。うまく出来ましたら来年は6月に4回、あるいは毎月、何番目かの日曜日を決めて3月から12月まで行うことも検討しております。

後者ですとうまくいけば70名様に参加して頂けます。今年を踏まえて方法を検討し、ぜひ来年も行いたいと思っています。

ちなみに、今回は高田「京」のご主人に厨房に入って頂き、食後はお抹茶のお点前を差し上げる予定です。私も何とか頑張って一、二度座ることになりました。

お茶の復習を終えて外へ出ると月齢5という月。ほどほどの雲を従えて煌々と輝いていました。

ユーチューブからの「September Song」です。

〝9月になって日は短くなり、あなたとの日々はいっそうかけがえのないものとなった〟

ウエスタン歌手のウィリー・ネルソンが心を込めて歌っています。

古いピアノを使っているようですが、敢えてでしょうか。

歳寒三友 酸友は陶齋の柚子の絵皿。

一昨日、庭石に生えた松のことを書かせて頂きました。石のくぼみで、かすかな養分を頼りに根付いた松に驚きました。あまつさえ小さな枝を元気に広げた姿は微笑ましくもありました。

緑を絶やさない長寿の松はめでたさのシンボルです。

ところで松といえば、樹下美術館に陶齋が高田で焼き始めたころの作と想定される絵皿があります。柚子が絵付けされ〝歳寒酸友(さいかんさんゆう・さいかんのさんゆう)〟の文字が見られます。松などどこにもありませんが、実は〝友〟の一つに含まれているのです。

書かれた四文字は中国に伝わる「歳寒三友」の〝三〟を〝酸〟にもじった陶齋の造語と考えられます。元々歳寒は冬のことで、三友は〝松・竹・梅〟の三種の草木を指しています。

松と竹は力強く冬を耐え、梅は寒中さきがけて花を咲かせる。厳しさの中にあって生き生きとした様から、古来貴いものとして中国で文人画の画題として好まれました。

ところが、歳寒三友は日本に伝わると江戸時代以降「松竹梅」と直接呼ばれ、目出度さの象徴となりました。

さて陶齋の酸友です。冬に明るい色で登場する酸っぱい柚子へ親しみを込めて酸友と称したのではないでしょうか。氏の優れた教養とユーモアが伝わります。

過日、新潟市會津八一記念館において、陶齋窯で製作された八一の書き入れ陶器を沢山観ました。気むずかしい八一が何度も陶齋を訪ねたのは、実力とともに陶齋の人柄、魅力に惹きつけられたのではと思っています。

柚子文皿の裏面。

柚子文皿の裏面。

表は九谷の色を用いて日本画風ですが、裏面の三角模様にはオリエントの趣が漂います。

戦後間もなく、築いたばかりの登り窯で自らの才覚を楽しむような陶齋の姿が浮かびます。

二代陶齋40年 初代生誕100年 新潟行き メディアシップ。

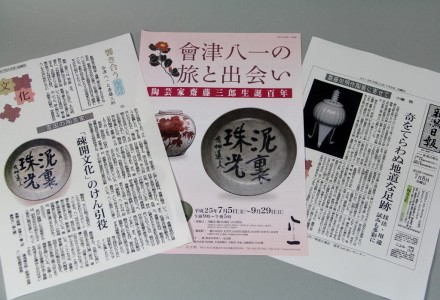

樹下美術館の常設展示作家・齋藤三郎(陶齋)のご子息二代陶齋・尚明氏が作陶活動に入られて40年が経ちます。時を同じくして今年は初代陶齋の生誕100年に当たりました。

そこで現在新潟市會津八一記念館で「陶芸家齋藤三郎生誕百年 会津八一の旅と出会い」展が開催され、新潟三越で二代陶齋の40年記念展が開催されています。

さらに今夕「二代陶齋齋藤尚明さんの作陶40年を祝う会」が新潟日報メディアシップ20階展望フロアでありました。午後を休診にさせて頂き二つの展覧会を巡り、夕の祝う会に参加してきました。

催事の関係施設ということで、會津八一記念館に置かれたてい樹下美術館の案内資料。

催事の関係施設ということで、會津八一記念館に置かれたてい樹下美術館の案内資料。

夕刻のメディアシップからの眺め。くっきり見える粟島を背に佐渡汽船が入港してきた。

夕刻のメディアシップからの眺め。くっきり見える粟島を背に佐渡汽船が入港してきた。

右は朱鷺メッセ。

初めて訪れたメディアシップ。20F展望フロアから見る新潟市の夜景は素晴らしい。

初めて訪れたメディアシップ。20F展望フロアから見る新潟市の夜景は素晴らしい。

たまたまガラスの夜空部分に、背後の尚明氏お祝い会が写り込んでいます。

會津八一記念館では八一の旅を象徴して、南都(奈良)を訪ねた時代の仏(ほとけ)讃歌が充実して展示されていました。半ばから旧高田市における陶齋(三郎)との交流および陶齋窯における器への書入れ作品が続きます。

中に、地に蝋で揮毫し、釉薬を施したのち焼成し、文字を浮かび上がらせる蝋抜きの大きな鉄絵皿には〝藝〟の一文字。ほれぼれする見事さでした。

三越の二代陶齋は赤の色に変化が見られ、唐津の焼き上がりが良く、施された草紋には風情が漂っていました。40年の節目を期して新たな展開が垣間見られました。

夕刻からはじまったメディアシップのお祝い会は、素晴らしい会場で盛大でした。尚明氏は昨春の病を克服され、とても元気。そのことが特別に嬉しく思われます。

発起人の一人として小生も挨拶を求められました。僭越ながら氏の幼少のこと、独自性へのさらなる期待などを述べさせて頂きました。

会場で高橋新潟日報社長、篠田新潟市長、竹石BSN社長、後藤丹教授、火坂雅志氏、濱谷朝さんのご縁者始め多くの方とお会い出来たことも有り難いことでした。

新潟市から茶道・石州流の皆様 そして陶齋の千字文(せんじもん)。

本日午前、美術館から以下のような電話がありました。

新潟市から茶道・石州流の皆様6人が来館されている。質問があって、陶齋の作品・色絵柿文鉢に書いてある文字の意味を教えて欲しいということ。

作品の見込み(内側)にある「秋収冬蔵(しゅうしゅうとうぞう)」のことでした。

正面上から左まわりに秋・収・冬・蔵と書かれている色絵柿文鉢。

正面上から左まわりに秋・収・冬・蔵と書かれている色絵柿文鉢。

四文字の意味は、秋に収穫し冬に備える、と解釈されます。

同じように絵に文字が模様として配されている作品・色絵椿文鉢が展示されております。文字は「露結為霜(ろけついそう)」です。

正面上から左まわりに露・結・為・霜と書かれている色絵椿文鉢。

意味として 露が結ばれて霜柱となる、と解釈されます。

さて上掲の二つの四文字はいずれも中国の南朝時代の漢詩集「千字文」にある言葉です。

千文字は6世紀、梁の武帝が基礎的な漢字習得の教材(読本)として、文官の周興嗣に命じて作らせたものとされています。

体裁は、四字からなる250の短句を連ね、人知や森羅万象を全て異なる千字の長詩として完結させたものとなっています。

日本にも正倉院の御物として早くから伝えられ、あるいは最澄も唐からもち帰った言われています。

秋収冬蔵と露結為霜はともに6番目と10番目に次の様な対句の形で出てきます。

“寒來暑往 秋收冬藏“

“雲騰致雨 露結為霜”

教養の人、齋藤三郎(陶齋)は絵とともに書も能くし、千字文も詳しかったと聞いています。

遠くからお越し頂きご質問くださった石州流の皆様、まことに有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月