齋藤三郎(陶齋)

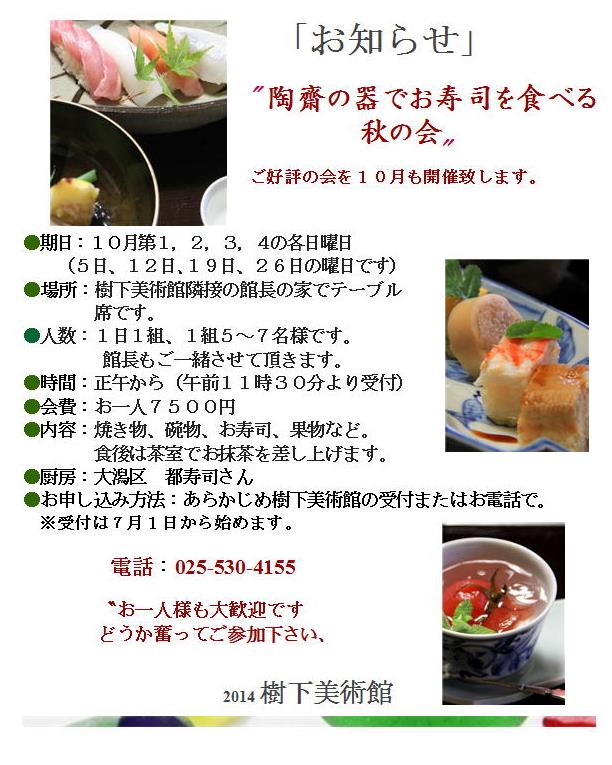

14秋、「陶齋の器でお寿司を食べる秋の会」のお知らせ。

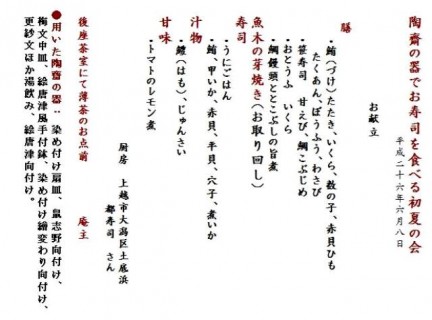

来週末日曜日で「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」が終了致します。

1回5~7人の予定でしたが、毎回7人のご参加となり好評です。

(次回最終回は8名様となり館長は臨時席を設けて座らせていただきます)

次回10月の秋の会ですが、すでに何人もの方が参加希望を伝えてこられました。

(正式な受付は7月1日からとさせて頂いています)

「どうか秋の会もお気軽にご参加ください」

三回目の陶齋の器でお寿司の会 コートジボワール。

快晴の梅雨の晴れ間、三回目の「陶齋の器で寿司を食べる初夏の会」が無事に終了した。

本日も満席の7名のご参加があった。

職業、立場違えど陶齋の器で美味しいお寿司を食べ、お抹茶を服して思い出深い一期一会となった。

いつもの染め付け扇皿に盛られた寿司。オクラにもご飯が詰められていた。

いつもの染め付け扇皿に盛られた寿司。オクラにもご飯が詰められていた。

こうして良い季節6月が過ぎて行く

本日WCで日本を破った国コートジボワールを少し調べてみた。

西アフリカの海岸線にずらりとならぶ比較的小さな国々の一つ。

ウィキペディアでは人口:20,600、000人(???位)という実に曖昧な表記だった。

経済規模は佐賀県一県の水準だという。

数年前にも内乱があったという国状でこの強さ。

国名はフランス語。意味するところは象牙海岸(アイボリー海岸)。

その昔一帯から奴隷と象牙が欧米へ売られていった。

サッカーがこれだけ強いのだから今は平和にちがいない。

本日「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会の二回目」。

余り降らない梅雨、そのまた晴れ間の本日。

「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」が先週日曜日に引き続き二回目が無事終りました。

今週は4組7人の方が参加され、自己紹介をして和気藹々の食事会となりました。

食後は拙お手前のお抹茶をお飲み頂きました。

陶齋の確かな器によってお寿司、お料理は一層色良く映え、美味しくなりました。

ご参加の皆様誠に有り難うございました。

本日「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」の一回目。

6月は風、雲、花などみな良く、力がありとても好きな月です。

折々降る雨の風情も得がたく感じられます。

そんな本日6月1日快晴の日に「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」の一回目。

定数いっぱい7名のお客様を迎えて無事終了しました。

初対面同志の方が多かったのですが、

自己紹介をして一期一会の楽しい食事会となりました。

メインのお寿司は二皿出ました。

メインのお寿司は二皿出ました。

これは二皿目で染附け椿の扇皿に盛られました。

正午から15分の休憩とお抹茶を入れて午後2時半過ぎまで。

最後に記念写真を撮りました。

「皆様本当に有り難うございました」

厨房の都寿司さん、お疲れ様でし。た。

とても美味しかったです、来週もどうか宜しくお願い致します。

雨の樹下美術館 陶齋の器でお寿司の会。

本日朝から雨模様、午後からしっかり降り初めると23度あった気温が17度に下がりました。

このところの診療では気候の急変などで消化器、呼吸器、皮膚など急性疾患の方が増えております。

一斉に訪れた春の影響で仕事、畑・園芸、家事、旅行、スポーツなど忙しく過ごし、隠れた疲れも溜まる時期かと思われます。

過日はB型インフルエンザの方が来られました。

さて本日雨の日、新潟県立高田高等学校の卒業生さんで、私より少し上の女生徒さんたち10数人が来館されました。

鵜の浜温泉に宿泊し、女子だけの同級会をされ本日のお訪ねということでした。

観覧のあとのカフェで全員がお抹茶。予めその事をお聞きしていましたのでお茶碗の総動員でした。

皆様お若く、展示、雨の庭、お茶とも喜んで頂いたとお聞きし有り難く思っています。

ところで、お陰様で6月の「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」のご参加は予約が埋まっております。

このたびご都合悪かった皆様、是非「秋の会」にお越し下さい、お待ちしています。

●受付は7月1日からお受けします。樹下美術館の窓口またはお電話025-530-4155でどうぞ。

●1回1組6~7人のテーブル席で館長もご一緒します。

お一人様の参加も大歓迎です。

(どうぞ大きくしてご覧下さい。)

第22回 いのちの電話チャリティー茶会が無事終わった 亡き宗好先生の眼差し。

早くからお客様が来られたため、予定の開始時刻を30分早めて9時半から「いのちの電話チャリティー茶会」が始まった。

永年協賛を続けられる(株)有澤製作所の茶室「一期庵」で、広間は野村宗幽先生、小間は恥ずかしながら小生宗玄。

満座が続き、有澤宗香先生とお社中の絶大なバックアップを頂いた。

お陰様で一席ほぼ30分、合計12~13席(詳しく数えられませんでした)が無事に終了した。

席主として若いお社中と交替で6回は点前座に、6~7回は亭主座に座った。

終日のどかな日和、茶を愛する200人近くの暖かな皆様に囲まれた。

思えば20年ほど前、亡き師渡辺宗好先生が当茶会の席主となられた。

稽古を初めて4年目だったか、会は私のお点前デビューになった。

上がり性の自分は衆目の小間で手の震えを押さえられなかった。

そのことを言うと、師は「震えるのもご馳走のうちです」と慰めてくださった。

そして本日、何とか落ち着いて茶杓を置き湯を注いだ。

何度も樹下美術館を訪ねて下さった師は、最後の入院直前もカフェに座られた。

本日忙しかったが、宗好先生の眼差しと過ぎた年を思った。

最終席は広間から宗幽先生が加わられ、庵主の宗香先生とお社中が座られた。

お二人の先生が交わされた会話は素晴らしく、改めて茶の深さと楽しさを知らされる思いだった。

待合で点心や飲み物をお仕舞いまでふるまわれた有澤製作所会長さん、スタッフの皆様、真に有り難うございました。

お庭の桜もぴたりと満開でしたね。

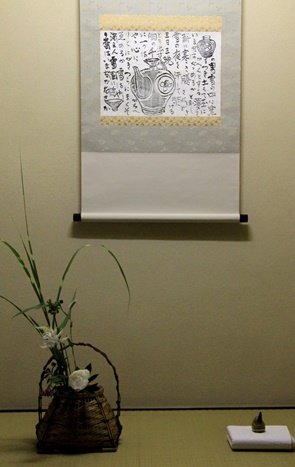

床は方谷浩明(ほうこくこうめい)の扇面「雪寒北嶺 梅薫南枝」を架け、

床は方谷浩明(ほうこくこうめい)の扇面「雪寒北嶺 梅薫南枝」を架け、

齋藤三郎の辰砂鶴首に姫辛夷とクリスマスローズを生けた。

方谷浩明:臨済宗大徳寺派512世。昭和41年に管長

(写真・妻のスマホです)

花生けのほかに待合掛け物、水指、菓子器(三器)、お茶碗(2碗)で陶齋の作品を用いました。

茶室にて。(どなたかがお撮りになり送って下さいましたのを4月15日掲載)

茶室にて。(どなたかがお撮りになり送って下さいましたのを4月15日掲載)

後片付けをして帰りの車中は一挙に疲れが出て居眠り寸前、大潟スマートインターを通り過ぎようとした。

後片付けをして帰りの車中は一挙に疲れが出て居眠り寸前、大潟スマートインターを通り過ぎようとした。

帰宅して見た月がにこやかに笑う風だった。

樹下美術館、今年の倉石隆と齋藤三郎。

週間天気予報で、今まで引っ込んでいた雪マークがずらりと並んでいる。

ここへ来て降り足りなかった冬がだだをこねているのか。

さて3月15日の開館を前に、樹下美術館の展示がほぼ決まりました。

また収蔵作品の図録が5月中旬に刊行される見込みがつきました。

長い懸案の図録ですので、それと対比で展示を観ていただければと考え、

さらに初めての方の事も考え、代表作とされる品々の展示にいたしました。

これまで展示した作品と重複するものがありますが、どうかお許し下さい。

陶齋は若い頃は地味目に、晩年に華やかになる一種傾向がありました。

陶齋は若い頃は地味目に、晩年に華やかになる一種傾向がありました。

会場を左から時計回りに年代を考慮して展示致します。

(図は大きくしてご覧下さい)

倉石氏作品の大部分は人物画。個人に対する深い関心が読み取られます。

倉石氏作品の大部分は人物画。個人に対する深い関心が読み取られます。

氏は男女をどのように見ていたのでしょうか。

(図は大きくしてご覧下さい)

春胎の日 陶齋の器で寿司を食べる会 残雪と花芽 小山研一さんの器。

冷え冷えとしていたものの、春の初日となりました。

春胎(しゅんたい)などという言葉があるかどうかわかりませんが、「春のかすかな兆し」、

「3月初日」、「それでも春」などという感じで掲げてみました。

さて今年6月と10月に「陶齋の器で寿司を食べる会」の予定があります。

本日午後、当日厨房に入られる寿司屋の主が来られ、色々器を見ながら話をしました。

お寿司は中段になりますが、お造り、焼き物、碗物、デザートなど、大まかなコースを考え、

アイディアを出し合いました。

とても楽しみです。

会は6月と10月の第1,2,3,4日曜正午から樹下美術館隣接の拙邸において、

(訂正:6月は都合により第1、2、3,5,週の日曜日

→1日、8日、15日、29日 になります。 3月18日修正いたしました)

毎回5~7名様でテーブルを囲みます。

その都度小生もご一緒させていただきます。

会費は食後お茶室の抹茶のお点前を入れてお一人様7500円(3月2日修正いたしました)の予定です。

お申し込み方法など詳しくは近々ホームページでお知らせ致します。

お申し込みお待ち申し上げます。

カフェの軒下に集まる雪を崩し、庭に落ちている枯れ枝を集めました。

カフェの軒下に集まる雪を崩し、庭に落ちている枯れ枝を集めました。

雪が少なかったので大きな枝も無く、わずかでした。

以下は目にしたシャクヤクとクリスマスローズの芽です。昨年よりも早く、もう立ち上がっている蕾もありました。

|

|

ひっそり花をつけていた赤い斑の椿。

ひっそり花をつけていた赤い斑の椿。

器は大潟区出身で滋賀県高島市でご活躍の陶芸家小山研一さんの石肌焼きです。

氏は京都芸大のご卒業、京都精華大学の非常勤講師もなさっています。

新潟県立美術館のコレクション展「齋藤三郎生誕100年展」。

午後の定期休診日の本日、長岡市の新潟県立美術館へ行った。

本年1月31日から開かれ3月9日で終了する「齋藤三郎生誕100年」を興味深く観た。

4月13日まで催される同館の三つのコレクション展の一つとして展示室3の展示。

ホワイトの場内は穏やかな照明とあいまって気品が感じられた。

33点の選りすぐられた作品が展示されている。

年代別、カテゴリー分けなど展示法は丁寧でとても見やすく、さすが県立であろう。

作品では、

昭和18年製作の「呉須掻落牡丹文瓶」(ごすかきおとしぼたんもんびん)」と

制作年不詳とされる「窓絵椿小紋面取壺」(まどえつばきこもんめんとりつぼ」

および昭和20年代とされる「色絵茄子文皿」(いろえなすもんざら)3品が、

特に貴重に写った。

わけても窓絵小紋面取壺は流麗かつ緻密な最渾身作。

日本の陶磁史上に輝く優品にちがいない。

年代不詳とあるが、高田時代におけるかなり早い時期の作品と推察してみた。

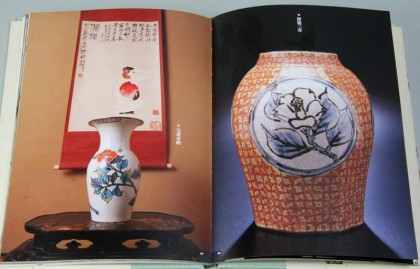

以下は窓絵小紋面取壺が掲載されている「泥裏珠光-越後の陶齋-」です。

泥裏珠光(でいりじゅこう):文学者、詩人、書家・會津八一が齋藤三郎(陶齋)に贈った号。

手許の「泥裏珠光-越後の陶齋-」から窓絵小紋面取壺(右)。

手許の「泥裏珠光-越後の陶齋-」から窓絵小紋面取壺(右)。

泥裏珠光-越後の陶齋-:編著・齋藤筍堂 毎日新聞社1998年10月15日発行。

訪問に際して徳永館長、立川副館長とゆっくりお話させて頂いた。

また、お二人の学芸員には付き切りで会場を案内して頂いた。

場内に樹下美術館のしおりが置かれまた展示もされていて、何とも有り難いことであった。

公立にもかかわらず斯く親しくして下さる事に深く感謝し、

末席ながら樹下美術館もまた頑張ろうという思いを新たにした。

閉館まで長居させていただき有り難うございました。

帰路の長岡市内でとんかつを食べて帰りました。

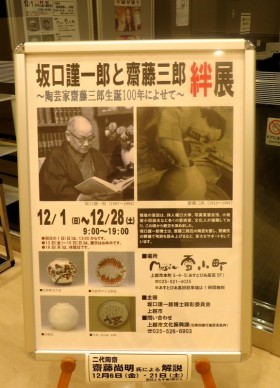

二つの陶齋生誕100年展 齋藤三郎(陶齋)の尽きぬ楽しさ。

昨夕、高田本町で開催されている二つの齋藤三郎(初代陶齋)生誕100年の記念イベントを見た。人口20数万の地方都市で特定芸術家の記念イベントが同時に複数行われる。極めて希なことであろう。

「坂口謹一郎と齋藤三郎 絆展」(ミュゼ雪小町)および「初代陶齋齋藤三郎展」(ギャラリー祥)の開催。齋藤三郎を飾る樹下美術館としては何としても見なくてはならない。

極めて旺盛な作陶を行った陶齋のこと、まだ見ぬ優品は随所にあるはずであり、期待は膨らむ。

閉館間際の訪問で館内は空いていたが、膨大な展示は期待に違わず驚きを禁じ得なかった。

そもそも陶齋の特筆の一つとして、「次は何」というファンの期待への見事な応答がある。

ファンは我が儘だ。同じ傾向に飽きやすく、新たな次を期待している。つまらない変化なら要らない、驚き感嘆させられるものと出会いたいと、容易ならざる期待をするのである。

それに対して陶齋は機種、技法、モチーフ、形状、描画、彩色ほか考えられる全てにおいて応えた。信じがたいことである。当時、待ちに待った窯出しに集まった人々の興奮と幸福が目に浮かぶ。

特に心引かれた作品では、ギャラリー祥の墨絵の如き端正な秋草の水指。そして思いもよらぬ常滑風の掛け花入れの焼き締めだった。過日陶齋は焼き締めを作らなかったと書いたばかりだったのに、特別な顧客の注文だったのか、とても驚いた。

ミュゼ雪小町は古いファンから出品されていて見応えがあった。高田で登り窯が出来る前の極めて早い時代に焼かれた、赤地に呉須で石榴が描かれた楽焼きは夢のようだ。当時この楽焼きを銀行や食堂の一角で売ったという歴史的な作品である。

ほかにこまやかに掻き落とされたノイバラ瓶の気の込め方は印象的で、赤地椿文銀彩瓶の立ち姿にはなんとも暖かな情がこもっていた。

それにしても齋藤三郎の磨かれた才能はどれほど多くの作品を生み出し、多くの人々を喜ばせたことだろう。草花を描き、世の中を気品の美で満たそうという壮大な気宇を感じさせる展覧会だった。

坂口謹一郎博士が繰り返し述べているように、陶齋が中央に出ず、越後に留まったことはやはり不思議である。

しかし翻って地元にとっては、なによりの福音となった。

●坂口謹一郎と齋藤三郎 絆展 12月28日まで ミュゼ雪小町

●生誕100年 初代陶齋 齋藤三郎展 12月8日までギャラリー祥

※陶齋作品は長く深く愛蔵されている。それらを一同に集めての展示は並大抵のことではなかったろう。関係者の皆様に深くに敬意を申し上げます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月