齋藤三郎(陶齋)

秋晴れの日曜日、陶齋の器でお寿司を食べる秋の会が無事終わりました。

晴れが続く本日10月最後の日曜日。

月日は早い、としばしばと愚痴を言いたくなります。

しかしそれが言えるのは何という贅沢、何という幸せ、と思うことにしました。

本日、今月最後の「陶齋の器でお寿司を食べる秋の会」が正午から始まり午後2時半に無事に終了しました。

お客様は新潟市の「和道楽 和悠」のIさんが市内の方のほか五泉市、村松町の皆様をお連れして見えました。

Iさんはかって弥彦の「ロマンの泉美術館」に関係されたお元気な方なのです。

以下は若干の本日の様子です。

陶齋の「秋収冬藏」の鉢に子持ち鮎の山椒煮。

陶齋の「秋収冬藏」の鉢に子持ち鮎の山椒煮。

このほかにお寿司、南瓜のスープ、ウニとイクラのミニ丼、イチジクのワイン煮などが出ました。

、

食後の茶室。

食後の茶室。

妻が苦労した灰も炭の具合もよく、良い湯加減となりました。

温かな陽が射す午後、茶室の窓を開け放ち清々しいお茶を服しました。

多くの美術館の器はケースに収まり、「見るだけ」の相互関係です。

しかし樹下美術館は昨年から陶齋の花瓶に花を活け、湯呑はカフェのお番茶に用い、食事会で鉢や皿を実用することにしました。

このことで美術館がいっそう生きているのを実感しますし、小さな施設ならではの楽しさであろうと思っています。

作者の陶齋も天国で喜んでいるのではないでしょうか。

鬼に笑われるかもしれませんが、来年もまた食事会を予定をしていますので何卒宜しくお願い致します。

陶齋の器でお寿司を食べる秋の会、2回目が無事終わりました。

昨日に続いて穏やかな日和、陶齋の器でお寿司を食べる秋の会2回目が無事終わりました。

3組8人さんの満席で、男性がお二人でした。

自己紹介後、秋の味覚に舌鼓をうち話はずんだ充実の食事会。

茶席も和やかで、拙い小生の点前は少々まごつきましたがなんとか無事でした。

廊下の飾り。上に絵、下に手紙の屏風、前に蝋抜きの皿、いずれも陶齋作。

廊下の飾り。上に絵、下に手紙の屏風、前に蝋抜きの皿、いずれも陶齋作。

昭和24年、陶齋の初窯で焼かれた染め付け皿に手まり寿司が盛られていく。

昭和24年、陶齋の初窯で焼かれた染め付け皿に手まり寿司が盛られていく。

和気藹々の時間が流れる。

和気藹々の時間が流れる。

お寿司が2皿のほか、和え物、黒バイの旨煮、子持ち鮎の山椒煮、澄まし汁、小ぶりなウニ・イクラ丼、果物が出ました。

ご参加の皆様、厨房の都寿司さん、感謝しています、誠に有り難うございました。

庭の花はホトトギス、ノコンギク、リュウノウギク、リンドウが盛りになりました。

陶齋の食器と陶芸 花のエッセンス。

前回の末尾に「良い食器を作る人は良い陶芸家」とつぶやきました。

本日は若干その説明を試みます。

さて食器を作ることにはおよそ以下の美点があります。

①概して小型で安価→多くの人が親しめる(そもそも芸術工芸の大切な点)。

②日常的に手に取り口を付ける→作品への濃厚な親しみ。

③威張らない作風→食べ物を活かし自らも生きる、草花のエッセンスに似る。

④用と美→使い勝手とデザイン性のバランスの配慮。

⑤急須における手間と技術力→胴、口、フタ、握り手、注ぎ口、穴の六つのパート形成と合成の技術。

以下は陶齋の食器のごく一部です。

氏は非常に多くの食器をつくり、急須も厭いませんでした。

作った湯呑みに至っては何万個のレベルではないかと言われています。

小さな食器にも常に心込められました。

梅文の中皿 梅文の中皿 染付(そめつけ)湯飲み各種 染付(そめつけ)湯飲み各種 染付椿文の扇皿 染付椿文の扇皿 白磁、白釉、鉄絵、染附などの急須 白磁、白釉、鉄絵、染附などの急須 |

秋草文の徳利と盃各種 秋草文の徳利と盃各種 辰砂(しんしゃ・左)と鉄絵の湯飲み 辰砂(しんしゃ・左)と鉄絵の湯飲み 辰砂のカップ&ソーサー 辰砂のカップ&ソーサー 白磁急須と茶托 白磁急須と茶托 |

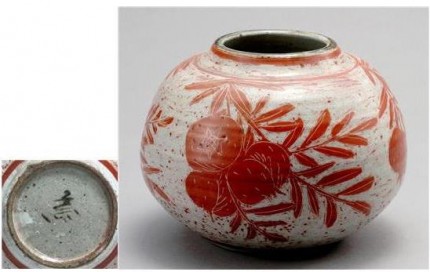

以下は陶齋の比較的大きなざくろの壺と芍薬の鉢です。

陶齋の大きな作品には食器と通底する上品な親しさが現れていて、

モチーフの背後には大自然の麗しさが漂います。

陶芸は描こうが描くまいが土と炎の芸術。

良い作品は確固たる感覚と技術のもと、天然宇宙の美と巧みへ誘うにちがいありません。

それらは上品で、エッセンスは意外にも身近な食器にあるのではと思うのです。

陶齋の器でお寿司を食べる秋の会その1 良い食器を作る人は。

やや寒い雨の昼、陶齋の器でお寿司を食べる秋の会が、予定通り3組7名様が参加され終了しました。

お寿司を始め碗物、和え物、吸い物、デザートなど季節感満点のお料理でした。

大変和やかな会になりました。

お客様、調理場の都寿司さん、そして陶齋の器のお陰と有り難く思っています。

陶齋作品として秋草の徳利、鉄絵の皿、染め付けの小碗が出ています。

陶齋作品として秋草の徳利、鉄絵の皿、染め付けの小碗が出ています。

子持ち鮎の甘露煮、栗巾着、ばい貝の旨煮、柿窯盛り、はんぺんと青ネギのお吸い物などがまず運ばれました。

陶齋の器は「威張らない」「人を和ます」「品良く鼻につかない」ことなどが決定的です。

言い換えれば「草花の魅力と同じ」と言っても過言ではないでしょう。

あるいはご自身が「花のような人」だったのかもしれません。

多くのファンや文化人たちに広く愛されたのもうなずけます。

都寿司さんの腕が一段と上がったようです。

都寿司さんの腕が一段と上がったようです。

何度も出ましたが、陶齋の染め付け扇皿に。

本日炭が入る前の手前座。右下の水指(みずさし)はやや晩年の「色絵秋草文水指」

本日炭が入る前の手前座。右下の水指(みずさし)はやや晩年の「色絵秋草文水指」

食事のあと場所を移してお抹茶を頂きました。

ご異論はあろうかと思いますが、

樹下美術館を始めてから私は以下のことを心でつぶやくようになりました。

「良い食器を作る人は良い陶芸家」

齋藤三郎(陶齋)の器と花。

樹下美術館の陶芸ホールでは器に花を入れて飾っています。

作品を実用するのことには意見が分かれるかもしれません。

しかしながら館内が和むこと、器に生気が漂うことを良しとして続けている次第です。

昨年は4つの器を使いましたが時期によって花を供給するのに少々大変でした。

そこで今年は2つ、会場入り口と奥正面の器で花を飾っています。

辰砂鶴首花瓶(しんしゃつるくびかびん)

辰砂鶴首花瓶(しんしゃつるくびかびん)

タムラソウ、桃源ホトトギスやイトススキなどが入っています。

鉄絵手桶花生(てつえておけはないけ)

鉄絵手桶花生(てつえておけはないけ)

白花シュウカイドウ、ダンギク、ヤハズススキなどが入っています。

花好きだった齋藤三郎(陶齋)の器は花を活かす一方で器自身も生き生きします。

現在よく花を頂くお茶人から届いたものと、当館庭のススキ類が相性よく収まっています。

お花が変わるかも知れませんが、ずっと続けますのでどうかご覧になって下さい。

齋藤三郎(陶齋)の辰砂 志賀重人、棟方志功、河井寛次郎各氏らの関与。

昨年から樹下美術館ではいくつかの齋藤三郎(陶齋)の器に花を活けて展示しています。

日本広しといえども、美術館の器展示物に花を入れてご覧頂いているのは当館くらいかも知れません。

本日は入り口正面にある辰砂の器にムクゲとイトススキが入っていました。

さてこの器のうわぐすり(焼き物を発色させる顔料)である陶齋の辰砂(しんしゃ)について記してみます。

わずかに紫を含む紅色の辰砂は陶齋(齋藤三郎)が好んだうわぐすり(釉薬)の一つで、生涯に亘って制作しました。

「辰砂は難しい」

しかし高田で制作を始めたばかりの頃の陶齋はそう漏らしたそうです。

このことは小生の両親からよく聞きました。

辰砂の主成分である銅は、温度を上げると窯の中で容易に気化して器にとどまらない性質があるのです。

焼成は窯の酸素を遮断する還元焼きで仕上げますが、タイミングと具合が極めて微妙です。

さらに器の土選びから釉薬の濃度、窯の炊き方冷やし方、個々の器の遮蔽など細かな条件の調整が必要でした。

これらは築いたばかりの大きくて素朴な登り窯ならば、なおさら微妙であり、

成功の暁には得に言われぬ上品な辰砂が現れたにちがいありません。

本日の樹下美術館でムクゲが生けてあった辰砂鶴首花瓶(しんしゃつるくびかびん)。

本日の樹下美術館でムクゲが生けてあった辰砂鶴首花瓶(しんしゃつるくびかびん)。

(陶齋は花を生けると書いています)

思い通りに進まない陶齋は昭和27年、辰砂を自在に操る京都の名工、河井寛次郎に教えを請うことにしました。

寛次郎と陶齋の師・富本憲吉は民芸運動などを通して旧知の間柄だったことも、幸運の一つとして考えられます。

そのころ陶齋の許には最初のお弟子さん・志賀重人氏がいました。

登り窯を築いて3年、多忙な陶齋に代わって志賀氏が寛次郎を訪ねることになりました。

志賀氏がまず向かったのは版画家・棟方志功の所でした。

当時、陶齋と棟方は戦前からの旧交を再開させていました。

棟方は訪れた志賀氏の目の前で制作に取りかかると、短い滞在中にたちまち20枚の作品を仕上げたといいます。

陶齋は志賀氏の京都行きの費用に充てるため、予め棟方の援助を求めていたと考えられます。

棟方はすでに気鋭の版画家としての地位を固めていました。

志賀氏が携えた貴重な版画は一ヶ月に亘る京都滞在と河井氏からの指導を大いに助けました。

勉強家の志賀氏が十分な技術を習得して帰ったのはいうまでもありません。

さて樹下美術館には20点ちかい陶齋の辰砂作品があります。

私は難しいとはいえ、辰砂は昭和23年初窯など早い時期から一定レベルで焼成されていたとずっと思っていました。

しかし安定した作品が出るようになるのは昭和27~28年からということになります。

昭和26年4月、高田品川軒に於ける棟方志功展。手前が棟方氏、右に陶齋

昭和26年4月、高田品川軒に於ける棟方志功展。手前が棟方氏、右に陶齋

後ろ左に専念寺ご住職、右住職のご友人T氏。

この夢のような光景は齋藤三郎なしで実現しただろうか。

写真提供:齋藤尚明さん。

以上一連のことは先日お訪ねした上越市大潟区の専念寺ご住職からお聞きした話でした。

氏は早くから陶齋と交流し、初窯の窯出しに立ち会い、志賀氏を知り、棟方とも出会っていました。

斯くお話から、陶齋の辰砂誕生には、偉大な芸術家たちが好意的に関与していたことになります。

驚くべき齋藤三郎の人間関係と言わざるをえません。

それにしましても私は館長とは名ばかり、三郎を巡ってますます知らないことばかりです。

今後も新たな事実との出会いが期待されますし、作品への親しみの為にもそのことを願っています。

齋藤三郎(陶齋)の署名「齋」 蘇るパワー。

去る7月18日、お茶人の宗香先生から頂いた齋藤三郎(陶齋)の香盒の署名について書きました。

それは特徴的で、長く不明だった樹下美術館収蔵のある作品の制作年に重要なヒントを与えるものでした。

今回写真が多くなりますがその実際をお示ししてご説明してみます。

まず以下は手許に長くあった作品とある種典型的な陶齋の署名です。

①「鉄釉葉文鉢(てつゆうはもんばち)」と署名(左) 初窯の記入が見られる。幅19,9㎝

①「鉄釉葉文鉢(てつゆうはもんばち)」と署名(左) 初窯の記入が見られる。幅19,9㎝

②昭和20年代中頃の掻落石榴文壺(かきおとしざくろもんつぼ)と署名(左) 高さ20,0㎝

②昭和20年代中頃の掻落石榴文壺(かきおとしざくろもんつぼ)と署名(左) 高さ20,0㎝

③同じ頃の掻落牡丹文水指(かきおとしぼたんもんみずさし)と署名(左)高さ 19,0㎝

③同じ頃の掻落牡丹文水指(かきおとしぼたんもんみずさし)と署名(左)高さ 19,0㎝

④昭和50年頃の辰砂牡丹文偏壺(しんしゃぼたんもんへんこ)と署名(左) 高さ15,5㎝

④昭和50年頃の辰砂牡丹文偏壺(しんしゃぼたんもんへんこ)と署名(左) 高さ15,5㎝

上記4点はかなり時代の隔たりがありますがおよそ見慣れた署名です。

「齋」のなべぶたの下にある「Y」や「刀」などの複雑な部分が省略されている点が共通しています。

ところで当館が収蔵する以下2作品の署名は上掲のものと異なり、「齋」の複雑な部分がちゃんと意識されている彫り署名です。

⑤白磁彫椿文鉢(はくじほりつばきもんばち)と署名(左) 幅23,2㎝

⑤白磁彫椿文鉢(はくじほりつばきもんばち)と署名(左) 幅23,2㎝

⑥青磁彫牡丹文鉢(せいじほりぼたんもんんばち)と署名(左) 幅22,0㎝2

⑥青磁彫牡丹文鉢(せいじほりぼたんもんんばち)と署名(左) 幅22,0㎝2

2点とも丁寧な優品でしたが、変わった署名は不勉強な私に長く時代の見当がつきませんでした。

ある時などは、④に見られる強くて均等な筆圧に印象が似ていましたので、遅い時期のものかな、と考えた事もありました。

一方⑤の椿の模様などは高田時代の初期のそれによく似ていたのです。

後期、前期いずれかでは開きがあり過ぎますので、是非とも拠り所になるヒントが欲しいと願っていました。、

しかし当館が収蔵する昭和12~15年ころの極く早い時代の署名は①②③に類似したり、全く異なるパターンで書かれ、参考になりませんでした。

ところで陶齋は昭和16~18年に神奈川県藤沢市鵠沼(くげぬま)で制作しています。

当時の作品が一品でもあれば「齋」の署名の参考になるのですが、手許には全くありません。

そんな中、平成21年秋~翌冬に「あふれる詩心」展が新潟県立近代美術館で開催され、鵠沼時代の作品「呉須掻落草文瓶」が展示されました。

書物「越後の陶齋 泥裏珠光」にも掲載されている気品あふれる名品で、底にあるはずの署名をどんなに見たかったことでしょう。

平成24年5月、新潟県立近代美術館に閲覧願いを提出して、ついにその瓶を見ることになりました。

もしも署名が無かったら、あるいは想像を越える意外な書体だったら、怖い物を見るような気持ちで用意された部屋へ行きました。

「呉須掻落草文花瓶(ごずかきおとしくさもんかびん)」は何と作品⑤⑥とよく似た彫り署名でした。

「呉須掻落草文花瓶(ごずかきおとしくさもんかびん)」は何と作品⑤⑥とよく似た彫り署名でした。

(実際はかなり小さな書体。写真の掲載は許されていませんので写真をなぞったスケッチを載せました)

陶齋は鵠沼時代の昭和18年6月,に応召され満州に出兵します。

その後戦地で重傷を負いましたが、除隊後昭和21年に高田寺町で兄・泰全師と再会を果たしました。

間もなく立派な登り窯を高田に築くと昭和24年満を持して初窯を炊きます。

ところで作品⑤⑥は戦前作品にも繋がる早い時代と分かりましたが、具体的に何時頃だったのでしょう、なお疑問が残りました。

それが今年春ようやく糸口が見つかることになります。

今年4月、高田のお茶人・宗香先生から「葉文月白瓷香盒(はもんげっぱくじこうごう」を頂戴しましたが、そこに⑤⑥に極めて類似した署名が燦然とあるではありませんか。

しかも脇に深い青で「初窯」と書かれていました。

「呉須掻落草文瓶」は「齋」の署名が戦前からのものである事を教え、

「葉文月白瓷香盒」は昭和24年初窯にも記されていたことを伝えました。

作品⑤の箱には高田 齋藤三郎と書かれ、⑥は父が求めましたのでいずれも高田時代です。

初釜の記入が無いことから、初窯前の試し焼き、あるいは初釜直後あたりの焼成ではないかと絞ってみました。

一連のことから以下のことで胸を打たれました。

師に恵まれ精進の末、鵠沼に名品を残して30才で出兵した陶齋。

当然死を覚悟の旅立ちにちがいありません。

戦後身一つとなり高田で兄と再会します。

そこに築いた窯を最後のものと決め、手と命を愛しむようにして蘇らせたのは鵠沼の署名「齋」でした。

厳しい戦を乗り越えた陶齋の熱い胸中が伝わるようです。

さておまけがあります。

先日7月24日、上越市大潟区は渋柿浜の専念寺さんを訪問しました。

住職がさあさあ、と出してくださったお煎茶の茶碗、その底に「齋」と「初窯」が朱色の細筆でしたためてありました。

筆による「齋」とは、またまた驚きでした。

若かりし住職は初窯の窯出しに立ち会った数少ない一人だったのです。

わずか3ヶ月ほどの間に署名「齋」は、昭和24年の初窯にからんで急展開をしました。

また同じ初窯でも署名に違いがあることも知りました。

一連のことがらより、戦後高田で花開こうとする30代の陶齋から計り知れない力を一気に浴びせられた思いがして、

何か力が抜けるような、急に何十年も年を取ったような不思議な気持がしているのです。

専念寺さん訪問 濱谷朝さんの茶筅塚 ああ大潟海岸の棟方志功と皆さん。

本日木曜日午後定期休診。満を持して上越市は大潟区渋柿浜の専念寺さんを訪ねた。

午前のお電話だけで「はいどうぞ」と優しいご住職のお返事。

専念寺をお訪ねしないで樹下美術館を営む訳にはいかない。

境内には日本人で希有なマグナム写真家・濱谷浩氏の奥様・朝(あさ)さんの茶筅塚(ちゃせんづか)がある。

齋藤三郎さんと濱谷夫妻は切っても切れない間柄。

ご住職は朝さんの茶の門弟であり、

齋藤三郎さんの初窯の窯出しに立ち会った貴重な一人なのだ。

先日の宗香先生から頂戴した初窯の香盒の署名のお陰で齋藤作品の並びが整いつつある折り、

伺ったご住職のお話は多岐にわたり驚きの連続だった。

わずか二十歳前後で齋藤三郎、濱谷氏夫妻、棟方志功、會津八一らと巡り会われたとは。

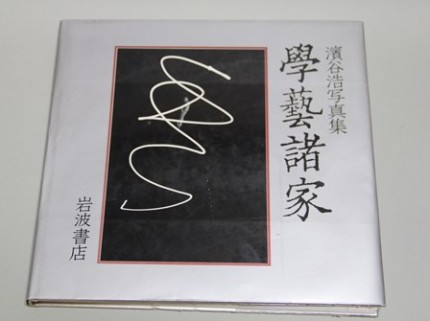

樹下美術館所蔵の「學藝諸家」(濱谷浩著 岩波書店 1993年11月24日 復刊第1刷発行)

樹下美術館所蔵の「學藝諸家」(濱谷浩著 岩波書店 1993年11月24日 復刊第1刷発行)

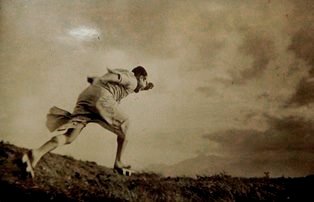

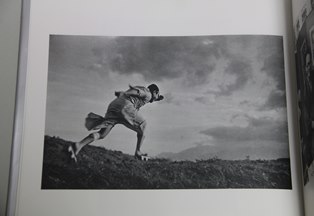

「學藝諸家」 第38頁 棟方志功 1951年 場所新潟県大潟(写真の縦横13×27㎝)

「學藝諸家」 第38頁 棟方志功 1951年 場所新潟県大潟(写真の縦横13×27㎝)

同写真は神奈川県平塚市美術館に収蔵されています。

熱情の芸術家・棟方氏が着物の裾をなびかせて下駄ばきで海岸を走る。

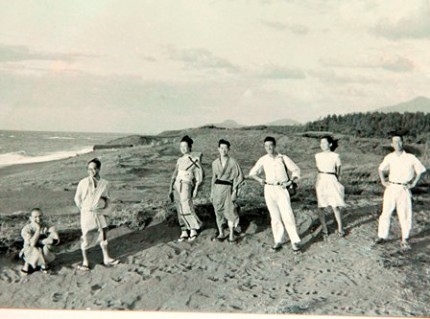

上掲の棟方志功が撮影された日、大潟海岸に集まった人々。

上掲の棟方志功が撮影された日、大潟海岸に集まった人々。

(撮影・濱谷浩 -ご住職のアルバムから-)。

左から柏崎市のK氏、棟方志功、濱谷朝さん、ご住職、友人のT氏、直江津の友人お二人。

撮影は長時間に及んだのだろう、夕陽を浴びる皆さんの影法師が長い。

広い自然と精一杯の文化。

昭和20年代の人々の何と格好良いのだろう!

そして海岸の広かったことか。

このようなことが当地であったとは夢のようであり、

美しく撮られた笑顔の皆さんは、お寺さんで見たせいか生きながら正真の仏のようです。

専念寺さん訪問の続きはこの先また掲載したいと思います。

梅雨空に葉文月白瓷香盒の貴重。

今春(株)有沢製作所のお茶室で命の電話チャリティー茶会の席主を務めさせて頂いた。

有澤会長や宗香先生のご支援で何とか小間の一日を務めた。

その後しばらくして先生から香盒(こうごう:茶道でお香をいれる器)を頂戴した。

器を入れる箱の表 葉文月白瓷香盒(はもん げっぱくじ こうごう)

器を入れる箱の表 葉文月白瓷香盒(はもん げっぱくじ こうごう)

貴重なことに香盒は齋藤三郎さんの作品だった。

そして月白瓷とは、年代は。

箱の裏書き.。高陽 齋三 造 とあり、泥裏珠光と斎の印がある。

箱の裏書き.。高陽 齋三 造 とあり、泥裏珠光と斎の印がある。

戦前の署名で齋三郎や橡三郎はあるが齋三は初めて見た。

高陽は氏の窯の号の一つで高田城(高陽城)から採られている。

「泥裏珠光」はご承知の通り會津八一から贈られた号です。

※1:後述しますが、実は当香盒は昭和24年作で、一方泥裏珠光が陶齋に贈られたのは昭和27年です。

箱と中身の製作年代が合いませんが、箱は後になって持ち主の所望で造られた可能性があります。

高田の初期の陶齋作品には箱が付かなかったのが普通だったようです。

ちなみに父が購入した作品のどれ一つにも箱が無く、ただ新聞紙にくるまれて来て、そのまま歳月が経っていました。

ちなみに箱は、樹下美術館建設を機に齋藤尚明氏(二代陶齋)に作って頂きました。

※2:作品とともに、作者自身が用意し作品銘が書かれ署名されて残っている箱は共箱(ともばこ)と呼ばれています。

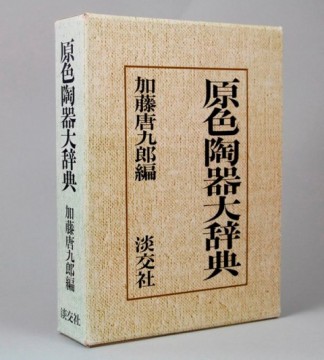

さて月白とは極めて淡い青白色のこと(加藤唐九郎著 原色陶器大辞典 淡光社)とある。そのような色彩の白瓷(白磁)の呼び名も初めて知った。

器の全体。わずかな青みを帯び葉の模様がかすかに浮き出た上品な作行。

器の全体。わずかな青みを帯び葉の模様がかすかに浮き出た上品な作行。

(高さ×幅:3,2×5,8㎝)

最後の興味は年代だが、これに関して驚いたことに底に「齋」の彫り署名とともに「初窯」の記入があった。

「初窯]「齋」が一緒に記されている器は初見で、これまでもやもやしていた霧が一気に晴れた気がした。

というのは同様の署名の作品が樹下美術館に2点あり、非常に良い作品にも拘わらず年代が全く分からず困惑していた。

さて初窯は諸資料によれば昭和24年とされている。

この度の署名の書体は見慣れた齋とは部首の冠部分が異なり、正しく「齋」が書かれている。

恥ずかしい事だが、当初この書体は晩年のものではないか、と漠然と考えていた。

それが美術館を始めて以後、戦前の作品と出会うようになった。

その結果、年代はむしろ高田時代の極めて早い時期、もしかしたら初窯以前かもしれない、などと考えるようになった。

そのことを確かめるため新潟県立近代美術館に収蔵品閲覧願いを出して、

昭和18年作とされる名品「呉須掻落草文瓶(ごすかきおとしくさもんびん」を観に行った。

当日、瓶の底に施された今回のものとよく似た彫り署名を見て、自分の考えのかなりの部分が本当らしい、と実感した。

そしてこのたび同様の署名に燦然と「初窯」の併記を見た。

これらからこのような署名のある作品は「高田の極く早い時期の可能性」→「昭和24年の初窯も」と、

時代に具体性が付いたことになった。

何事も愛する対象の誕生日は知りたい。

頂いた香盒で年号を含め時期の見当が付いたことは非常に嬉しく、大きな安堵だった。

このことで制作中の図録への作品追加とレイアウト、ナンバリング、作品一覧などを一部変えなければならない。

これまで当館の図録完成予定を述べては延ばすことを繰り返してきた。

この繰り返しはすでに罪であろうし、もう言うのを止めたい。

もしかしたら図録は「葉文月白瓷香盒」との出会いを待っていたのかもしれない、という思いもよぎる。

※3:上記の署名「齋」は釘などを使った彫り署名です。一方樹下美術館に初窯と記された作品がほかに4点あり、いずれも呉須による素早い筆書きで冠部分が異なります。

月白瓷香盒の最大の驚きは彫り署名「齋」と「初窯」との出会いでした。それはある意味重要な化石の発見、ミッシングリングの連結ともいうべきインパクトがありました。

※4:初窯とは築いた窯の第一回目の焼成のことです。ですから同じ窯では一回分しか初窯作品はありません。齋藤三郎は昭和24年と昭和50年の二度窯を築いていますので、二つの初窯作品が存在することになります。ちなみに当館に二度目の初窯作品が2点あり、初回とは署名に変化が見られ、年号も併記されていました。(7月20日、追加いたしました)

「月白」が出ていた加藤唐九郎の原色陶器大辞典。1037ページもある。

「月白」が出ていた加藤唐九郎の原色陶器大辞典。1037ページもある。

宗香先生、本当に貴重なお品を有り難うございました。

「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」の最終回。

本日降りの最中に始まった4回目の「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」が終わった。

定数を越えて3組8名様の参加があり、筆者は卓を別に出して加わった。

和を以て貴しとする、知らない者同士も美味しいお酒がほどほど入り終始和やかな食卓だった。

茶室でではお手伝い頂いたお茶人のお心入りのお点前で、まろやかな茶を皆して服した。

いつものように小皿、中皿、徳利、盃など陶齋づくしで始まる膳。

いつものように小皿、中皿、徳利、盃など陶齋づくしで始まる膳。

碗はさすがに陶齋ではありません、サザエとジュンサイのお吸い物。

碗はさすがに陶齋ではありません、サザエとジュンサイのお吸い物。

ご参集の皆様楽しい食事会にして頂き誠に有り難うございました。

厨房に入って頂いた大潟区土底浜の「都寿司」の親方と奥様、毎回の美味しい食事感謝に堪えません。

お帰りの頃は陽も射し良い日和でした。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月