齋藤三郎(陶齋)

今年二回目の陶齋の器でお寿司を食べる会が終わった。

昨日は5名様、本日は6名様でお寿司の会の前半が終わった。

本日はご近所のベテランのお母様たちとお友達、あるホテルの女将さんが入って5人の女性軍。

そこに男性がお一人、高田文化協会会長のA氏が加わられた。

最初に出たお寿司のウニ、イクラ、焼き鮎の贅沢巻き。左はバイ貝の旨煮。

最初に出たお寿司のウニ、イクラ、焼き鮎の贅沢巻き。左はバイ貝の旨煮。

寿司の器は陶齋の色絵皿。

A氏のお父様は陶齋と親交された方、また造詣のワインのお話もとても面白かった。

日々畑に勤しむお母さんたちと文化協会の要人が、陶齋の器で楽しく食卓を囲み茶を服する。

何とも心和む昼さがりだった。

樹下美術館の来館者様、お寿司の会の様様、都寿司さん、有り難うございました。

今年一回目の「陶齋の器でお寿司を食べる初夏の会」。

去る5月25日の記事で6月のお寿司の会のうち、6,7日を中止のお詫びを知らせ致しました。

厨房の工事が間に合わない懸念が生じていたからでした。

それが進行が早まり、本日明日と開催出来るようになりました。

本昼、予めご予約頂いていた方々で無事開催され終了いたしました。

寒い雨で始まりましたが、午後から次第に晴れ、食後の抹茶席は空けた明るい小窓から緑の風が入りました。

向こうにウナギの碗物と右手前のじゃがいものスープ。

向こうにウナギの碗物と右手前のじゃがいものスープ。

スープの器は齋藤尚明(二代陶齋)氏の筒型の向こう付け。

お寿司は三回出て、これは二回目。器は齋藤三郎(初代陶齋)の志野風角皿。

お寿司は三回出て、これは二回目。器は齋藤三郎(初代陶齋)の志野風角皿。

食事はほかに三品のお膳ほか平貝の磯部巻き、オコゼとジュンサイの澄まし碗、デザートが出ました。

前線の通過か バラの季節 陶齋のバラ。

昨日の少々変わった感じの雲は本日の変わりやすいお天気の前触れだったのか。

一昨日、6月は最も良い月と書いたばかりだったのに。

本日朝から午後まで南気の風が吹いた。

午後、施設出務の前に寄った美術館の庭でアジサイとクリスマスローズの一部がぐったりしている。

急いで水をやったが、さして高温でなくとも南風は悪い。

ところが施設から戻ってしばらくすると雨が降り始め、気温が下がり風向きが変わった。

日本海に低気圧が発生し前線が通過した模様。

雨中の診療所の白ばら「アイスバーグ」。

雨中の診療所の白ばら「アイスバーグ」。

強いバラのようであり、濡れてもあまり下を向かない。

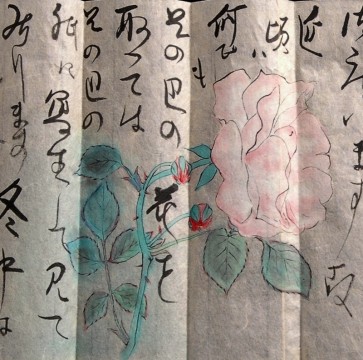

齋藤三郎(号・陶齋)が父・敬義(のりよし)に宛てた手紙のバラの絵(昭和20年代)。

齋藤三郎(号・陶齋)が父・敬義(のりよし)に宛てた手紙のバラの絵(昭和20年代)。

花から順に奇数で増える葉の数や、葉の付け根にある托葉(たくよう)もよく観察されている。

下絵なしで茎や葉柄の輪郭線を平行に描けるのもさすが。

「近頃ハ何でもその辺の花を取ってはその辺の紙に写生して見ております」などと書かれている。

今バラは真っ盛り、近いうちに美しく咲かせているご近所さんを訪ねてみたい。

陶齋の呉須搔落どくだみ文湯呑(ごすかきおとしどくだみもんゆのみ)。

先日樹下美術館に齋藤三郎(号・陶齋)の湯呑が新たに加わりました。

呉須(酸化コバルトを主成分とした鉱物顔料)による青い器です。

顔料を全体に掛けた青い地を、クギで掻いてどくだみ模様を見せています。

※呉須は染付(そめつけ)と呼ばれる藍色の器の絵付け全般に用いられます。

呉須どくだみ文湯呑

呉須どくだみ文湯呑

高さ7,4×口幅6,0㎝

この様式は樹下美術館では初めてでした。

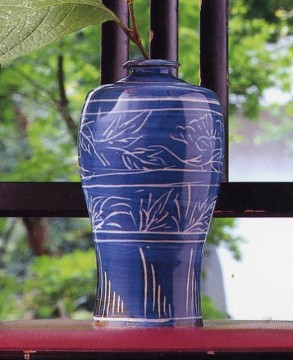

湯呑を見て新潟県立近代美術館で何度か見た呉須搔落牡丹文瓶(ごすかきおとしぼたんもんびん)をすぐに思い出しました。

昭和18年、中国への出征前に製作されたとされるこの瓶(びん)の青の美しさは、印象的でした。

陶齋作「呉須搔落牡丹文瓶」

陶齋作「呉須搔落牡丹文瓶」

「泥裏珠光 越後の陶齋」 齋藤旬堂著 毎日新聞社 1998年10月5日発行 より。

当作品は現在新潟県立近代美術館に収蔵されています。

このたびの湯呑は青い地のほか、文様を掻き落としているところと線を加えるのも似ていました。

陶齋の呉須は貴重な中国産で、唐呉須と呼ばれるものでした。

力のこもった湯呑の底の署名「齋」。

力のこもった湯呑の底の署名「齋」。

高田のかなり早い時期、昭和20年代中頃の作品かと思われます。

戦中、死を覚悟した中国への出征。

後に負傷するも命得て復員し、高田で築窯した陶齋が大切な呉須で作っ湯呑にちがいありません。

鮮やかな青、はつらつとした文様、しっかり決まった署名。

小さな作品ですが、再び作陶できる喜びが伝わります。

男さんの一日 明るいチューリップ 陶齋のチューリップの湯のみ。

本日の来館者さんのうち16人が男性、女性は6人で〝圧倒的に〟男性が多かったとききました。

今年になりこのような傾向の日が時々あるということです。

しかも入館しますと、男性はいっそう男前になると言いますからとても不思議なのです。

さて庭は多様なチューリップが次々に咲いています。

チューリップは強く明るく、年と共に私はますます好きになりました。

列を作って植えるよりもあちらこちらにまとめて植える方が楽しく見えるようです。

列を作って植えるよりもあちらこちらにまとめて植える方が楽しく見えるようです。

陶齋のチューリップの湯呑(左)。右は鉄釉に銀彩でコブシです。

陶齋のチューリップの湯呑(左)。右は鉄釉に銀彩でコブシです。

一般にチューリップの湯呑は珍しいのではないでしょうか。

こだわりない陶齋の人柄がうかがれます。

齋藤三郎(陶齋)の六客。

およそ現在日本では皿や茶碗などがセットで販売される場合、5客が普通です。

(かっては10客、20客でした)

ところで陶齋のセットではよく6客が見られます。

今年の展示テーマ「鉄絵と色絵」で出ている「色絵番茶器」は、

「6客というのは珍しいですね」とお客様に言われます。

以下3例は6客ですが、ほかにも皿やジョッキで6客ひと揃えのものがあります。

色絵番茶器。

色絵番茶器。

茶碗が6客で1セット。赤地に丸い窓絵(まどえ)で椿、梅、竹が描かれている。

辰砂葉文珈琲碗皿。

辰砂葉文珈琲碗皿。

辰砂(しんしゃ)の地にやはり窓絵で葉の模様が描かれている。

染附(そめつけ)絵替わり向付(むこうづけ)。

染附(そめつけ)絵替わり向付(むこうづけ)。

様々な文様がこれも窓絵で描かれています。窓絵は和やかな雰囲気になりますね。

何故6客だったのか、よく分かりませんが、かって河井寛次郎なども普通6客だったといいます。

西洋式にしたとか、4客では縁起が悪いから5客、それが1客欠けると四になるから最初に6客、など色々あるようです。

「1ケくらい壊しちゃうから6客は便利ですね」とあるお客様が仰いました。

これが正解かもしれません。

また3×2列の箱に入れる場合、6客は丁度良いということもあったようです。

以下は現在展示中の「鉄絵珈琲碗」5客です。

最初は6客で1つ欠けたのでしょうか、それとも最初から5客だったのか、、、。

「鉄絵珈琲碗」。

「鉄絵珈琲碗」。

鉄絵の筆でぐるぐる丸を描いている絵唐津風の器です。

味わいがあり、来年カフェで使ってみたいと考えています。(これは窓絵ではありませんね)。

高田の県立大学と県立病院の桜 樹下美術館近隣の新堀川公園の桜 陶齋の母は素晴らしい人だったという。

ようやく晴れた日、気温はさほど上がらず引き締まった感じの好天でした。

高田の病院に見舞いの用があり、帰りに付近を散策しました。

澄んだ大気のもとで、若々しい桜が咲きほこる爽やかな景観を堪能しました。

新潟県立中央病院の外観はピンクでなく桜色なのが良く分かりました。

新潟県立中央病院の外観はピンクでなく桜色なのが良く分かりました。

そして以下は今日の新堀川公園です。桜の数はそう多くないのですが、命盛んで明るい光景でした。

本日、新堀川公園の右岸から。

本日、新堀川公園の右岸から。

本日見附市から来られたご夫婦は熱心に展示をご覧になりお褒め頂きました。

昨年に続き新堀川の桜を見てから当館へ寄られたということでした。

来られたご主人のお父様は齋藤三郎さん(陶齋)のお母様をよく御存知だったそうです。、

お母様は陶齋の少年時代に洪水で亡くなられますが、大変に素晴らしい人だったと、父から聞いていたと仰いました。

齋藤(陶齋)さんの美しい花の器や、兄・泰全師の出家は母の不慮の死が関係しているのでは、とますます思いました。

本日ご来館の皆様、まことに有り難うございました。

今年の展示から陶齋の「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」。

本日は陶芸の絵付け方法のうち、筆で書き付けたものをそのまま焼くのではない技法を二つご紹介致します。

このような手法は幾つかありますが、陶齋が好んで用いたのは「搔き落とし(搔落)」と「蝋抜き(蝋抜)」でした。

【搔き落とし(搔落)】

まず形をつくった生地(きじ:もとになる土で形作った器)の上から白あるいは黒など泥水状の化粧土を掛けます。化粧土が渇いたら表面をクギやハケ状の道具で削り落として模様を描き出す手法です。

こうして焼きますと削り残した部分が浮かび版画の風合をもった作品になります。

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

今年展示の「搔落牡丹文水指(かきおとし ぼたんもん みずさし)」 高さ19,2㎝

文は模様と考えてください。

鉄を含んだ化粧土が黒いぼたん模様として焼き上っています。

【蝋抜き(蝋抜)】

生地の器を作り、そこへ溶かした蝋で模様を描きます。その上から濃い化粧土を全体に掛けますと蝋の模様部分がはじかれます。この後焼きますと蝋は燃焼消失し生地が模様として浮かびます。こちらは染色における臈纈染め(ろうけつぞめ)の手順によくにていますのでおっとりした趣があります。

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

同じく展示の「鉄絵蝋抜四弁花文鉢(てつえ ろうぬき しべんかもん はち)」 幅27,2㎝

黒っぽい鉄の部分の中で、蝋で描いた部分が白色系の模様として焼き上がりました。

今年の陶齋の展示は「鉄絵と色絵」です。華やかな色絵に較べ単色系の地味な鉄絵作品。

しかし陶齋は「搔き落とし」や「蝋抜き」の技法を駆使して、器に独特の味わい持たせました。

絵がうまく、デザインや構図に優れた陶齋の搔き落としや蝋抜きは、

色絵とひと味ちがう陶齋ワールドとして見応えがあります。

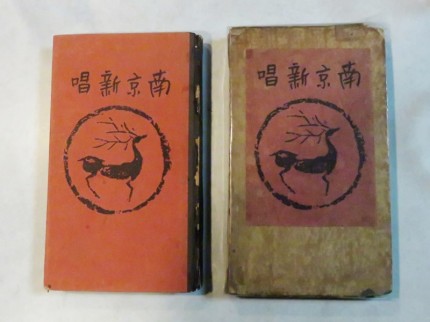

會津八一の歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)」 富本憲吉の挿絵に驚く。

去る2月15日訪ねたお宅で「堀口大學 遠き恋の調査」の録画を鑑賞させた頂きました。

熱心な會津八一ファンであるご主人は、八一の歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)」を見せてくださいました。

新潟県が生んだ歌人で美術史家にして書家の希有な人、會津八一(あいづやいち)は早稲田大学卒業後に上越市板倉区の現有恒高校で英語の教鞭を執りました。

在職中から足繁く奈良を訪れ仏教美術の探究に入ると、それまでの俳句を止め短歌に転向しました。

後に上京し早稲田大学教授へとなりますが、奈良大和の研究と歌詠みは続けらました。

大正13年(1924年)最初の歌集、渾身の「南京新唱」を刊行。

奈良は京都からみて南の都ですから南京(なんきょう)と呼称されています。

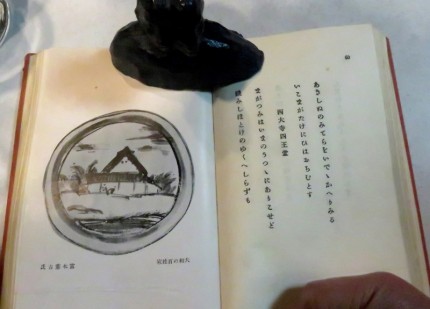

小型で携行に便利な印象の「南京新唱」。右はブックケース。

小型で携行に便利な印象の「南京新唱」。右はブックケース。

表紙は絵とも八一自身の手による。

ページをめくるうちに、手がとまりました。

丸い窓絵の農家の挿絵があり、明らかに富本憲吉の筆です。

まさか八一と富本が、、、、不勉強な自分には思ってもみなかったことで、驚きました。

絵は富本が得ていた安堵村の風景紋様に類するものでした。

さらに調べますと、以下のような当時の富本の仕事ぶりを詠んだ八一の歌があることも分かりました。

いかるが の わさだ の くろ に かりほ して

はに ねらす らむ ながき ながよ を

(歌集「鹿鳴集」に収載)

歌意:斑鳩の早稲の田んぼのほとりに仮の庵をつくり、陶土を捏(こ)ねているのだろう、秋の夜長に。

奈良県は生家の安堵村(あんどむら)に窯を築いていた富本を大正10年頃に八一が訪ねていたのです。

こともあろうに、後にこの二人と我が樹下美術館の陶芸家齋藤三郎は別々に出会うことになります。

昭和10年、三郎はすでに確固たる地位を築いていた富本の許に入門しました。

昭和26年、會津八一は高田の三郎の窯を一年に三度も訪ね、書き入れ陶器の制作を行い東京で作品展まで行います。

気むずかしい會津八一が戦後陶齋を訪ねたのは優れた力量を見込んだ上でのことでしょう。

加えるにやはり富本憲吉の門弟だった経歴の評価も大いに関係していたのでは、と思い巡らせた次第です。

富本ゆずりの「竹林月夜」風の民家紋様が描かれた齋藤三郎の染め付け香盒(樹下美術館収蔵)。

富本ゆずりの「竹林月夜」風の民家紋様が描かれた齋藤三郎の染め付け香盒(樹下美術館収蔵)。

齋藤三郎宅で草花の鉢を見る會津八一(昭和26年ころ 写真提供:二代陶齋・斉藤尚明氏)。

齋藤三郎宅で草花の鉢を見る會津八一(昭和26年ころ 写真提供:二代陶齋・斉藤尚明氏)。

優れた巨人たちの出会いの詳細は分かりませんが、驚くのは私だけで、それは天の導きであり、静かで美しいものだったと思いたいのです。

岩の原葡萄園棚橋社長とのひと時 齋藤三郎と親方・鳥井信治郎。

午後、岩の原葡萄園の社長・棚橋博史さんが来館されました。

今年、坂田敏社長の後を受けて赴任され大忙しの最中でした。

氏は2010年7月、サントリーホールディングスの当時副社長・鳥井信吾さんと共に当館を訪ねてこられ、

さらに高田における岩の原ワインの会で何度かお会いしていました。

本日あらためてご挨拶と仰り、とても恐縮しました。

ご一緒の時間は楽しく、氏の優れた経営者と学者の感覚、さらに夢ある少年の心が伝わるお茶でした。

サントリーさんと樹下美術館の縁は、第二次大戦前における齋藤三郎とサントリー創業者・鳥井信治郎との関係から始まっています。

富本憲吉の元から独立していた三郎は信治郎氏が宝塚の雲雀ケ丘に開いていた壽山窯に昭和15年に迎えられ、同17年まで活動しました。

戦後、鳥井家と三郎の縁は続き、サントリーが経営参画していた上越市岩の原葡萄園の名ワイン「深雪花」のラベルは三郎の絵画から選ばれました。

鳥井信治郎は今年の人気朝ドラ「マッサン」で大阪船場の鴨居商店の熱い才覚の人、親方・鴨井欣次郎として登場しています。

壽山窯時代20代なかばの三郎は、晩年にかかるその欣次郎(信治郎)に認められたことになります。

文化事業に厚いサントリーと創業者。

二人の間にどんな会話があったのか、想うだにわくわくしますし、あらためて三郎(陶齋)を飾れることを誇りに思います。

・鳥井信治郎(1879-1962年)

・齋藤三郎(1913-1981年)

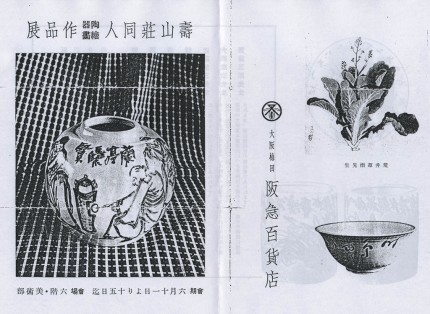

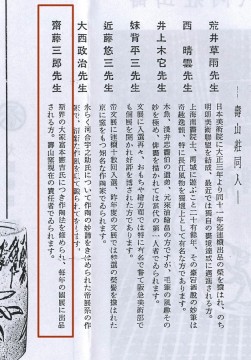

戦前、阪急百貨店における作品展「壽山荘同人 陶器 絵画 作品展」の案内。

戦前、阪急百貨店における作品展「壽山荘同人 陶器 絵画 作品展」の案内。

同案内に壽山荘同人として紹介されている7人の作家(多くは器に絵付けをした日本画家)。

同案内に壽山荘同人として紹介されている7人の作家(多くは器に絵付けをした日本画家)。

紹介の最後に齋藤三郎があり、

「斯界の大家富本憲吉氏につき作陶法を修められ、毎年の国展に出品れれる方。壽山窯現在の責任者でゐられます」と書かれています。

案内文によりますと、齋藤三郎作品、画家たちが絵付けした器、およびその方達の絵画が展示された模様です。

川上善兵衛と岩の原への思い、気に入っている高田、母校のこと、京都や山崎や琵琶湖のこと、ボルドーのことなど話尽きませんでした。

貴重なお時間、誠に有り難うございました。どうか長く長く当地でご活躍ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月