食・飲・茶・器

今日の田の蜘蛛の糸 白鳥と同じ二番穂を食べてみるその2。

昨日までこの時期に珍しい晴天が2日続いた。さすがに本日午後には薄曇りとなり次第に雲が広がった。

さて昨日は田に広がる蜘蛛の糸と、現在白鳥たちが盛んに食べている刈り取り後の二番穂を食べてみる試みについて書きました。

蜘蛛の糸は、昨日見られた樹下美術館裏のものは随分減り、わずかしか見られませんでした。本日ほかの田で以下のような眺めが見られました。

広い田んぼ一面に糸が張られている。晴れていれば綺麗に光って見えるはずです。

広い田んぼ一面に糸が張られている。晴れていれば綺麗に光って見えるはずです。

このような光景は全ての田ではなく、一部に見られることが多いようです。

さて二番穂を食べてみる試みの続きです。

もう少し稲穂を増やすべく、田の作主である大潟ナショナルカントリーさんへ一言挨拶に行った。今年の二番穂が良くついているのは夏~秋の高温のせいではないでしょうか、とお聞きした。

いくらでもどんどん採って下さい、ということだった。

ほんのちょっぴりで十分なのだが、田んぼというと神聖な場所のイメージがあるので農家さんにお寄りした次第。

但し手仕事でモミガラを取り除くのはまことに能率が悪く根気が要る。爪を立てて殻を剥こうとしてもらちがあかない。

そこでモミ(白矢印)にカッターで縦に切れ目(細い白線)を入れた。

そこでモミ(白矢印)にカッターで縦に切れ目(細い白線)を入れた。

トゲ抜きや毛抜き用いてみたが上手く行かず、ついにカッターが滑って負傷。

トゲ抜きや毛抜き用いてみたが上手く行かず、ついにカッターが滑って負傷。

稲作の歴史に於いて指を用いてモミ殻を取るなどはあろうはずが無い。だが刈り取り以後の乾燥、脱穀、精米などの過程の中でモミすりは特に神経も手間も掛かった仕事だったのでは、とつつくづく思った。

強い加力ではモミは潰れる。長年石、土、木などの臼をさまざまに工夫をして引いたと出ている。数人で行う場合には作業を揃えるための「臼曳き歌」があったとも書かれていた。

Wikipediaから大正時代のモミすりの様子。

Wikipediaから大正時代のモミすりの様子。

親たちの幼少、農家では日常の風景だったのか。

モミは揉むから来た名付けでは、と考え、手のひらに取って両手で揉んでみたが全く駄目だった。

(もしかしたら幾つかの小石とともに揉むと出来るのかもしれない)。

調べてみると家庭学習の方法としてすり鉢に入れ、軟式野球のゴムボールで引く方法が載っていた。

農業用の自動電気モミ擂り機の原理は、モミを注いだ二つのゴムローラーを異なる回転数で回し、殻を除く方法が取られているという。

今や更に進化しているらしいモミすり機だが、すり鉢とゴムボールは朗報だった。

斯く話はローテクそのものの流れなっている。

せっかくだから白鳥と同じ食べ物を、数十グラムくらいは食べてみたいだけのことなのだが。

小春日和の田 田一面に光る蜘蛛の糸 白鳥と同じ二番穂を食べてみるその1。

昨日に続いてよく晴れた本日。

昼に美術館の南手に続く田んぼへ出てみた。

出て少し右手の田を見ると一面に白く光っているのが見えた。まだ納得出来る呼び名が無い、例のあの現象である。

光っているのは無数の細い蜘蛛の糸であることが見て取れる。

多角形に編んであるのではなくみな同じ方向に積もるように並んでいる。

多角形に編んであるのではなくみな同じ方向に積もるように並んでいる。

わずかな風に揺られてふわふわと小さく波を打つ。

蜘蛛の糸に間違いないと思うが虫自身は見えない。

2014年以後、晩秋から初冬の好天の日の同じ光景を4回、このノートに記載したことがあった。

蜘蛛の糸に浮かんでいるような白鳥たち(2014年)。

蜘蛛の糸に浮かんでいるような白鳥たち(2014年)。

当節の蜘蛛の糸に関して、雪迎え、雪送り、糸遊(いとゆう又ゆうし)、流れ糸、英語でバルーニング、gossmer(ゴッサマー)など、ウェブサイトに記載が見られる。

これらはには、この時節の良い天気の日、蜘蛛が尻を空に向けて糸を吹き出し、風に乗せると自らもその糸に付いて遠くへ旅立つ現象、ないし空中を浮遊する蜘蛛の糸、を呼ぶと記載されている。

但しgoo辞書のgossamerには草むらにかかったり空中に浮遊している)細いクモの糸、の記載があった。田んぼに掛かる雲の糸は英語はゴッサマーでよいのかもしれません。(※問題は日本語ですね)

私が見た冒頭の現象はちょっと目に分かりにくくても、出来れば逆光の位置で少し腰をかがめればかなり明瞭に見える。

過去、記載したものはいずれも同じような小春日和に見られた。一度だけ細い糸が空に飛び立ち、最後の方に小さな虫体が付いていたのを見た事があり、それがいわゆる〝雪迎え〟〝雪送り〟だったのでしょうか。

実は田だけでなく、ゴッサマーで言うように好天の日の芝生や枯れ草に、無数の蜘蛛の糸が揺れているの目にすることがある。

空中を飛ぶ蜘蛛の糸はまれにこれかな?というものに出合う。しかるに田んぼ一面の蜘蛛の糸とはなんであろうか。

空想するに、当節の穏やかな温かい日蜘蛛は糸を放つが、場所や時間により風が弱く、遠くへ飛ばなかった糸がこのように田に付いたままになるのではないだろうか、という考えである。また田んぼや芝生などには特有の小さな蜘蛛がいるのではないか、とも思っているが、如何であろう。

だがかように時節を決めて出現する明瞭な現象にも拘わらず、あまり一般に取り上げられないのを不思議に思っている。

以前何人かの農家の人に尋ねたことがあったが、そういうのは知らない、と仰った。

あるいは時節に敏感な俳人が詠んだり、季語として名付けていないのも不思議と言えば不思議なことだと思っている。

話変わって本日田に近寄ると稲の切り株から二番穂が盛んに出ている。

気のせいか今年は例年よりも沢山実っているように感じられた。

切り株が15から20㎝の高さ。その中から穂が出て先端が実っている。

切り株が15から20㎝の高さ。その中から穂が出て先端が実っている。

穂の部分。

穂の部分。

今まで二番穂はちょろっとしているだけであまり実が入っていないのではないかと思っていた。

ところが今年はしっかり膨らみ頭を垂れているものもよく目にする。

そこで一本、作主のナショカン(ナショナルカントリー)さんに失敬して取らせてもらった。

持参した本に乗せた穂。

持参した本に乗せた穂。

手に取るとかなりしっかり実が入っている感触。

爪を使ってかろうじて米を取り出した。右はモミガラと実が無かったモミ。

爪を使ってかろうじて米を取り出した。右はモミガラと実が無かったモミ。

脱穀、籾すりをして採れたのは20数粒の玄米。明日もお天気らしいのでナショカンさんにお断りしてこの二三倍を採り、ガーゼに包んだものを炊飯器に入れ、一緒に炊いてもらおう。

今年は例年以上に白鳥の数が多く感じられる。雪が降らないせいもあって鳥たちは一心不乱に二番穂を食べている。彼女らはモミのままで一向に困らないらしい。

その白鳥と同じ物を食べてみる。どこか幸せな予感。

追加です:田んぼで見てきた蜘蛛の糸。本日gossamerという英語に出合った。最後の頼みは例によってYouTube。

gossamerで試すとテントに同名の商品があるらしく、テントばかりが出る。

gossamer on fieldで探すと幾つかの動画がありました。

この動画は部分的ですが、本日見た田んぼの様子に似ています。

YouTubeは本当にさすがです。

一方国内のサイトは蜘蛛のバルーニングで調べますと少しずつ分かってきました。後日再度書いてみます。

マカロンとブルーキャリコのカップ&ソーサー。

昨日のこと、最近求めたカップ&ソーサーにコーヒーを入れ頂いたマカロンを食べた。お菓子には流行があるようだが、マカロンは甘さ軽さ食感など申し分なく地位を確かにしている。

カップ&ソーサーはバーレイ社のブルーキャリコというシリーズで、過日の城下町髙田茶会の席で同社のボウルをお茶碗に見立てて用いた。

手前がブルーキャリコと称するシリーズのカップ&ソーサー。

手前がブルーキャリコと称するシリーズのカップ&ソーサー。

シリーズにはティーポットからキッチン手袋などまで色々あるようだ。

バーレイ社キャリコシリーズのバックスタンプ。

バーレイ社キャリコシリーズのバックスタンプ。

髙田茶会の薄茶席で使ったシュガー・ボウル。

髙田茶会の薄茶席で使ったシュガー・ボウル。

抹茶茶碗のほぼ平均サイズはあり、お出ししてみたところ概ね好評の感触だった。

ジャポニズムの風合いの二つの器を来年から樹下美術館でお出しする予定です。

キャリコにはレッドキャリコとして赤のシリーズもあるようです。

お陰様で終了させて頂いた拙薄茶席、席の趣意。

本日フカミ美術主催「城下町髙田茶会」が、百年料亭「宇喜世」を会場に行われた。

濃茶席を裏千家茶道の山口宗好先生、薄茶席は同じく裏千家の小生が席を持った。もとより拙い器量の自分はお点前を有沢宗香先生お社中ほか友人達のお助けによって、終わることが出来た。

以下に本日の略々を記してみました。

朝7時過ぎ家を出ると鮮やかな虹が掛かっていた。

朝7時過ぎ家を出ると鮮やかな虹が掛かっていた。

朝の虹を初めて見た。

雨は上がり日中好天に恵まれた。

昨日運び入れた道具で席を整える。

昨日運び入れた道具で席を整える。

床に齋藤三郎(陶齋)の額「泥裏珠光」、同氏「麦藁手手桶花生」にヤマボウシの照り葉、茶の花、帯解野紺菊が入っている。写真手前は陶齋作「辰砂砂金袋水指」。

西村道也の「刷毛目丸窯」および陶齋「雪輪文蓋置き」

西村道也の「刷毛目丸窯」および陶齋「雪輪文蓋置き」

鈴木秀昭作「色絵金銀彩宇宙曼荼羅茶碗」および杉谷松芯作「遠山蒔絵大棗」。

鈴木秀昭作「色絵金銀彩宇宙曼荼羅茶碗」および杉谷松芯作「遠山蒔絵大棗」。

このほか鈴木さんのお茶碗を3碗使わせて頂いた。

一席25から30名様が5席のお茶。大切な全てのお客様に対して、数茶碗に頼らず当代の作家さんを中心にそれぞれ異なるお茶碗でお出しした。

駒沢博司作「彩文茶碗」

駒沢博司作「彩文茶碗」

秀逸なヨーロッパ風の風景画が描いてある。

ジャポニズムの風合い、英国バーレイ社「ブルーキャスコ」のボウル。

ジャポニズムの風合い、英国バーレイ社「ブルーキャスコ」のボウル。

横山玄太郎作「TEA BOWL」

横山玄太郎作「TEA BOWL」

一席終了後それぞれお飲み頂いたお茶碗をそのままにして、皆様に観て頂いた。

一席終了後それぞれお飲み頂いたお茶碗をそのままにして、皆様に観て頂いた。

自席の全てを終え、最後に宗好先生のお濃茶席に皆で座らせて頂いた。お仕舞の忙しい中、見事な綺麗さびを以て迎えて頂き本当に有り難うございました。

上越市、妙高市の親愛なるお茶の皆様、長野県、新潟市、糸魚川の遠路のお客様、 心からの感謝を申し上げます。

遅くなりましたが、茶席の趣意として、待合に會津八一「碧落」を掛け無窮の空を、本席「泥裏珠光」で地上の有様を、主茶碗の宇宙曼荼羅 で世界の様相を現してみました。※泥裏珠光は齋藤三郎(陶齋)が昭和27年に會津八一から贈られた陶号です。

時節は陶齋の拍子木香盒および雪輪文蓋置き、さらに次客様の清水卯一作白釉茶碗で雪、赤楽茶碗の作者鶴亭の屋号あぶり餅、及び四客様の永楽善五郎茶碗「雀」に降る雪で来る季節のイメージを試みた次第です。

お手伝い頂いた有沢お社中の皆様、J子さん、Y子さん。誠に有り難うございました、すべては皆様のお陰です。

さる週末の日曜日に二つの美術館 言い間違いと言い当て。

先週末の上京で、土曜日のお台場と食事会を先回書かせて頂いた。本日は翌日曜日の二つの美術館めぐりになりました。

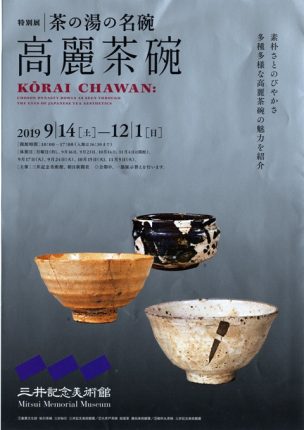

午前は日本橋の三井記念美術館の特別展「茶の湯の名碗 高麗茶碗」展を観に。桃山時代から日本で人気となった高麗茶碗と称される朝鮮半島の茶碗は、洗練された素朴さという風合(私になりに)で今日まで茶人に好まれている。

120点を超える展示は大変充実し、陶器と磁器、形と紋様、技法や変化などの微妙さが分かりやすく示されている。半島独自のものから、次第に日本の要請に応じて茶の湯向けに焼かれるようになった高麗茶碗。

日本独自の文化のなかで、造り手と使い手が海を隔てて観点を一致させたことに深く感銘を受けた。

見終えて昼食時間。隣接するホテルの中華に入った。朝食を抜いていたのでお腹が空いていた。

食べ終えて出たのは英語の領収書。チャーハンが3800円!焼きそば2800円!

お陰様で東京の高価な食べ物は、優しく軽い感じがするということが何となく分かった。油脂と塩を最小限にとどめているからではないか、と思った。高額については、年一度のご褒美と学習ということで納得することにした。

東京は一段と国際化を早めているように感じられる。

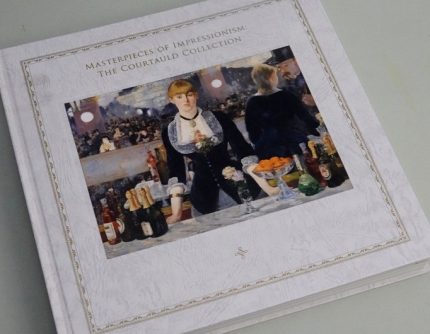

食事のあと級友と別れて「コートールド美術館 魅惑の印象派展」の東京都美術館へ。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

何度も繰り返される印象派展。その都度親しみが増すのも事実。残りの人生に、油彩で描いてみたい風景が二三あり、いつも何か参考にできるかと思って観る。しかし比べるべくも無い自分の力、せいぜい省略をどう活かすかが課題だと、あらためて感じた次第。ゴッホ、ゴーギャン、シスレー、ドガ、ロートレックほかロダンの秀作も多く観られ大変楽しめた。

余談ですが、このたびの東京行きで二つ言い間違えを聞いた。

その一つ。乗車した北陸新幹線で、大宮を過ぎて流されたアナウンス。

「次の停車駅は品川、品川に停まります」

上野、東京駅を飛ばす?このまま東海道線に入るの?品川って、何が起きたの?

見ると周囲の乗客はみな承知したように静かで、とても不思議だった。

焦った私は寝ている妻を起こして、アナウンスのことを告げた。

寝ぼけまなこで、えっ、えっ、というばかりの妻。

数分して、「先ほどは失礼致しました。次は上野、上野に停まります」と何事も無かったかのようなアナウンス。今でもキツネに包まれている気がしている。

だが、その車内で、

「次は戦争、戦争です」のアナウンスが流れ、皆黙ってそれを聞いている光景が浮かび、気持ち悪い感じがした。

二つめ。

土曜日の夕食会の冒頭、オーダーを確認に来たチーフスタッフの言葉。

「皆さんの中にエネルギーのある方はいらっしゃいますか」

エネルギーが無くなってきた人間ばかりだったので、一同苦笑い。

アレルギーを言い間違えたのは慇懃で良く気が利きそうな人だった。

本日訪問先の102才のおばあさんに、今は何月でしょうか、と尋ねてみた。

11月、と仰り、こんなことは滅多に無く非常に驚いた。

私の方が11月だと教えられたような気がした。

一昨日夕刻のお台場 年に一度の贅沢な食事 東京と地方 本日の異常高温 気象と人。

若き日同じ医局で過ごした級友三人と、今ごろになると夫婦で集まるのを長年繰り返してきた。

土曜日に食事し翌日はどこかの美術館に行く。食事場所は適当に幹事を回して予約、近時ホテルはKが取ってくれるので有り難い。

このたび一昨日土曜日午後、夕暮れのお台場(海浜公園)を見るべく早めに上京した。一昨年にはじめて行ってみて、都会ならではの海辺の風景が気に入り、再度予定した次第。

時間に余裕がないのでホテルからタクシーに乗った。

タクシーは大きなレクサスで、5ナンバーに乗っている私は広さと静かさに驚いた。運転手さんに聞くと新潟から積算4万キロで出た車だという。私たちも新潟から来ました、と伝えると喜んでくれた。

車内にラテンの「LA BARCA(小舟)」と「WAVE(波)」がモダンなアレンジで偶々流れ、これから行くお台場にピッタリ。いいですねと褒めた。

先回の帰りにタクシーが掴まらず苦労したので、到着後出来ればメーターを倒して待っていてくれますか、とお願いしてみた。

すると、いいですよ、待っている時間の料金は要りません、本でも読んでいますのでゆっくりしてきて下さい、そこに居ますと仰った。ここまでの料金を支払って降りたが、多分こんなドライバーさんは珍しい。50才くらいの人でメガネを掛け、スッキリした感じの人だった。

夕暮れのお台場は一種別天地だった。

湖のような浜辺に良い時間が流れ,

湖のような浜辺に良い時間が流れ,

運転手さんは待っていてくれた。

ホテルへの帰路、道すがら見えるオリンピックの選手村、取り壊し中の旧築地市場、大きな豊洲市場を説明してもらった。

清潔なビル群、美しい東京を見てふと思った。

ここは何も東京の人だけの場所ではないだろう。同じように地方もまた地方の人だけの場所ではないはずだ、と。

暮れてホテルで浜松の級友と会い、六本木の店に行き、都内の友人と合流した。

毎年顔を合わせる夫婦6人、年は取ったが同じ顔ぶれで会えるのが嬉しい。

ぱりぱりとした愛知の海苔と青森の牡蠣に海水のジュレがあしらわれた皿。

ぱりぱりとした愛知の海苔と青森の牡蠣に海水のジュレがあしらわれた皿。

ジュレはまさしく海の味がして、何とも言えぬ懐かしさが拡がった。

濃厚な味のオマール海老。ナイフの柄までおしゃれだった。

濃厚な味のオマール海老。ナイフの柄までおしゃれだった。

ワインは白が続いた。

メインのシャラン鴨料理。紫ニンジンなどの根菜、サツマイモとアンズのピューレ、あえ物は九州は陽田の梅を使ったという。産地の説明を聞いていると旅行をしている気分になる。

メインのシャラン鴨料理。紫ニンジンなどの根菜、サツマイモとアンズのピューレ、あえ物は九州は陽田の梅を使ったという。産地の説明を聞いていると旅行をしている気分になる。

飲み物はいつもKが選ぶ。ジェニファーズのハートフォード・コートというカリフォルニアの赤ワインに変わった。よく香り、軽い甘みが美味しく、皆で褒めた。

飲み物はいつもKが選ぶ。ジェニファーズのハートフォード・コートというカリフォルニアの赤ワインに変わった。よく香り、軽い甘みが美味しく、皆で褒めた。

メニューが進みチーズが出る。六種のチーズから特に

メニューが進みチーズが出る。六種のチーズから特に

匂いが強い4種を取った。チーズは食事の楽しみの一つ。

熊本の栗とパッションフルーツのムースのデザート。

熊本の栗とパッションフルーツのムースのデザート。

ほかに二種のデザートが出てエスプレッソでお終い。

手間を惜しまない料理は深い魅力を湛え、ことごとく美味しく親しめた。

デザートの途中で、シェフがデザインしタイの職人が作っているという鉄製のオルゴールを沢山見せてもらった。

デザートの途中で、シェフがデザインしタイの職人が作っているという鉄製のオルゴールを沢山見せてもらった。

赤いのがとても気に入り、樹下美術館のカフェに置こうと考え、お願いして買わせてもらった。

かってのシャンソンバー「銀パリ」や自由が丘にあったジャズ評論家いそノてるヲ氏のライブカフェ「ファイブ・スポット」、雨期になるとトラックで家を運ぶカンボジアの話、カルーソーを讃えたパヴァロッティの歌、酒を美味しく飲むための生活、映画は「静かなる男」「アフリカの女王」「Once Upon a Time」などが語られ、日本人が大好きだった女優ジェニファー・ジョーンズ、例によってローマの休日のオードリーヘップバーン、外国の女優達の社会奉仕、ふる里は高知県だが酒盗が嫌いで芋料理が好きと言う話、医局時代に通った床屋から当時の中華料理やロシア料理店のこと、今は亡きミッシェル・ルグラン、お気に入りのシャルル・アズナブール、いわしの美味しさ、日本のウイスキーに登場した第三潮流、飲んでいるサプリメントや級友の消息などを話した。

幸い個室だった事もあり延々4時間の食事だった。

不思議な事に例年健康の話を沢山するはずが、今年は殆どしなかった。

店は長くミシュラン二つ星を続けている「エディション・コウジ・シモムラ」。居心地よく楽しいひとときだった。

それにしても本日日中の天気は凄かった。

上越市髙田で25,9度とは、まったく理解に苦しむ。

気象(自然)は私たちには手に負えないモンスターと言ってもいい。

生命を、人類を、たぶん社会まで作りだしたのは自然にほかならない。

信心深い方に叱られるが、私たちが作ったのなら少しはコントロールできるはず。

それが出来ないのは、手に負えない者が作ったからであろう。

なにがしか調和に必要なのは、謙虚に徹する以外見当たらないと思うが、どうだろう。

翌日曜日のことは後で書くつもりです。

昼食のお蕎麦 インフルエンザ 赤とんぼ 白鳥。

昨日水曜日は定期休館日。昼食は家でお蕎麦を食べた。

本日午後、ある事業所でインフルエンザのワクチン接種を行った。

例年より一ケ月半ほど早く始まったインフルエンザ。早さゆえニュースで盛んに取り上げられ、希望者が多い印象を受ける。今月上旬に私も早々と接種を受けた。

効果持続はおよそ5ヶ月なので、春の連休まで流行することを考えると、3月上旬にもう一度接種が必要になろうか、という少々うんざりする話になる。

よしんば早く始まった分早く収束するということであれば良いのだが、今後の動向次第で議論になりかねない。

そして少々早いが来夏のオリンピック。

南半球は冬期であり、インフルエンザは流行期に相当する。観客として大規模な人口交流が生まれるので、スタンドがマスクだらけにならなければ良いがと、若干ながら心配している。

午後の庭で。赤くなって山から下りてきた赤とんぼが沢山休んでいた。

午後の庭で。赤くなって山から下りてきた赤とんぼが沢山休んでいた。

そして本日午後、新井柿崎線は頸城区の水田で、今期初めて白鳥を見た。

広い水田にコハクチョウが二羽。

広い水田にコハクチョウが二羽。

本日上越市髙田で25度近くまで気温が上昇した。

一見平然としているが、

冬の渡り鳥にとってこのような暑さは耐えられないのではないだろうか。

五日を経ずしてまた大風 天上大風のお菓子 明日は「じゃんごっこ」さん。

今週月曜日に大嵐をもたらした17号台風。本日金曜日今度は18号の影響を受けた。

吹き返しというのだろうか、温帯低気圧となり北海道へと去ったにも拘わらず昼過ぎから強風に見舞われた。

玄関前の風が吹き溜まる場所は例によって分厚く落ち葉が積もっている。明日また、よっこらしょ、と言ってゴミ袋に詰めることになるのだろう。

ところで、ごーごー、ざーざーと風が落ち着かない午後、ふと見ると机の上に「天上大風」のお菓子があった。上越市は髙田の大杉屋さんのお製だ。

お茶を注いで食べてみた。

口のなかで溶けてしまうような、わずかに柚子の香りがするあまりに軽いお菓子。意表を突く軽さのせいか、一瞬風の音が聞こえなくなり、あたりが静かになった気がした。不思議なお菓子だと思った。

秋になったら買って置き、風の日に熱いお茶を用意して食べると、良いかもしれない。

凧にするからと、こどもにせがまれて良寛さんが書いた「天上大風」。

凧にするからと、こどもにせがまれて良寛さんが書いた「天上大風」。

一見稚拙に見える文字とその配置は良寛ならではの絶妙といわれる。

「じゃんごっこ」さんの美術館ジャズが明日に迫った。あの館内に一体どんな音が響くのだろう。

渋野と畑岡選手はレベチ 初牡蠣。

ゴルフの話です。

デサントレディース東海クラシックの昨日決勝。前日まで20位だった渋野選手が8バーディの爆発力を発揮。15番でトップに並ぶと16番でチップインバーディーを決めて単独首位に立ち、そのまま優勝する大逆転劇を演じた。

過去および最近の試合の畑岡奈沙選手と渋野日向子の両選手みて、同世代の選手が二人は「レベチ」とコメントしている。

「レベチ」とは“レベルがちがう”のことらしい。

調子の波はあろうが、たしかに肝心なところで見せるスコアと順位は図抜けていて、二人は一種異次元的なのだ。

優れた選手には、商品のイメージ戦略として様々なスポンサーが付き、収入は膨らむ。結果、選手は競技活動のほかに、広告塔や商品の一部としての運命を負わなければならい。

基本スポーツの世界である。選手の競技へのモチベーションの維持向上はベースであろう。そのためにスポンサーたちはもっと賞金に注力すべきだ。賞金規模の大きい大会は選手はおろか、集客や話題面でも大きな効果を生みジャンル拡大に寄与するだろう。

ところでレベチといえば、渋野選手の修正力がある。前回のトーナメントではラフの処理に問題があると指摘された。本人はショックだったに違いない。しかしこの度はラフからのアプローチをことごとく成功させ、回復したパットと相俟って好成績に結び付けた。

数日間の大会で後半に向かって伸びるスコア、あるいは1日の後半に於ける爆発力、ボギーホールの次をバーティーにする率の高さ。これらは不調や失敗に対する的確な分析力と精度の高い修正力の賜物であろう。これもレベチの要因の一つにちがいない。

近時、プロスーポーツ選手といえども、セクシー、可愛い、モデルのよう、と見た目を云々される。だが畑岡、渋野両選手とも服装はプレーン、その上謙虚で言動は自然、何よりプレーが素晴らしく成績は群を抜いている。このような選手がギャラリーを惹きつけ大会を盛り上げることを近時体現している。アスリートらしい価値、レベチと呼ばれる所以にちがいない。

もう一つレベチといえばアマチュアの安田佑香選手がいる。多くの大会でプロに混じって競技し、上位を守る。静かで細身だが正確に飛ばし、渋野選手も認める実力者だ。この人もレベチのようだ。

以上の二人ないし三人はいずれも20才以前の若者であることが共通している。今後のゴルフ界への期待は大きく、楽しみだ。

昨日午後、小学校6年生の孫が来た。レベチを知っているかと問うと、即座に正解した。

夕食はお客様から頂いた牡蠣がフライになって出た。

夕食はお客様から頂いた牡蠣がフライになって出た。

美味しく頂きました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月