頸城野点景

雪中の青い建物。

連日の灰色の空。

そんな日に走っていると青い建物が目に止まる。本日午後、施設回診の帰りに回って二三撮ってみた。

色の名は難しく、自信がありません。

こ 濃いラベンダー、プルシャンブルー、群青など。

濃いラベンダー、プルシャンブルー、群青など。

いずれも納屋か作業小屋のようだが、それぞれ良い色だった。

これら青い建物は雪が降ると急に目立つようになる。灰色の雲の上にはこのような色の空が広がっているんだろうな、と思って見てきた。

今夕のニュースは一気に来た寒波と大雪を報じていた。幸い沿岸の私達の所は、風は強いがなんとか小雪で推移している。

荒れ模様の虹の日 黒猫の目 拡大を制御した病院。

昨日とは打って変わり本日は今どきの荒れ模様に戻った。

空は時雨れては一瞬陽が射すのを繰り返した。

ところで仕事場の換気のため、私の場所のサッシを少し空けたのは良いが、カーテンが揺れるほど冷気が入る。風邪を引きそうなため小型の温風機を買って机の下に置くと、かなり役立った。

買い物の帰路、田んぼに寄ると黒猫が田に入って行くのを見た。

カメラを向けるとじっとこちらを見る。

オートで撮るとフラッシュが光った。

オートで撮るとフラッシュが光った。

モニターの猫の目が赤っぽく写ったのでフラッシュを続けてみた。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

確かに“猫の目のように変わる”のを目の当たりにする。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

寒風の田んぼで何をしていたのだろう。

よく見ると目は猫目石どころではな、オパールを思わせる色も見られた。

寒いなかモデルになってくれて有り難う。

美術館に戻ると、妻の知人が手作りのクリスマスリースを持参して下さっていた。

もう何年もこの時期になると届けていただく。荒れて寒い日に美しいリースを見ると心が温まる。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

“いつもいつも有り難うございます”

本日は在宅回りが無い月末の貴重な日だった。荒れた空に誘われて上下浜へと行ってみた。

一名のコロナ感染があった病院は極めて迅速に動き、関係者に対して広く検査を行った模様。結果全て陰性と判明し、業務停止をミニマムに押さえ、明日から診療を再開すると伝えられた。

院長はじめ皆さんの的確な判断と行動に敬意を表したい。私たちにとって大切な病院であるためほっとした。

自分が感染してないのは完璧に防御しているからではなく、運が良いだけと考え、いっそう用心を心がけたい。

谷根川(たんねがわ)河口の鮭遡上 牛ケ首層内褶曲 鵜の浜温泉の人魚像。

午後ひとときお客様と話していると、「シャケ」という言葉が出た。

今年7月、柏崎に行った際、谷根川河口付近にある「柏崎さけのふるさと」公園を訪ねた。場所は米山大橋直下で分かりやすく、こんなに近ければ是非とも遡上を見たいと思った。

シャケの一言で思い出し、スミマセン、と中座して遡上の河口へ向かった。

途中で寄った「牛ケ首層内褶曲」。

途中で寄った「牛ケ首層内褶曲」。

柏崎市大字笠島字海の上という住所になっている。

久し振りに見ると以前にも増してスケールの大きな絶景に映った。

上下の平らな層の間に曲がりくねった地層が挟まれている。海底で、平行な二層の間に地滑りが起き褶曲層を作り、後に隆起したらしい。言われている事が如実に現れているが、まことに不思議な光景だ。

この後でさけのふるさと公園施設に寄り遡上が見られる場所を尋ねると、河口付近に沢山いますよ、ということだった。

青海川駅に向かい、突き当って右に行く小道を少し歩いた後、JR線の短いトンネルをくぐって海側に出る道順だった。

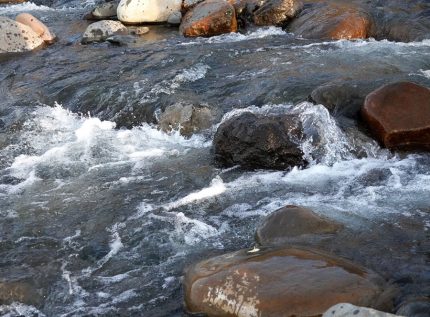

10メートルあるかないかの川幅で小さな段があり、鮭たちがそこを上っていく。

以下初めて見る鮭の遡上。

数十メートル先の汀からこの場所を通り、段差の通過を試みる。

数十メートル先の汀からこの場所を通り、段差の通過を試みる。

流れの中で、多くの魚が遡上を待って泳いでいる。

一匹また一匹、意を決したように越えていく。

一匹また一匹、意を決したように越えていく。

上手く行かずに戻ったり、端っこの岩場でつかえたりする者もいる。

私が着いたときには7,8人ほどカメラを構える人がいた。じっくりと椅子に座ってカメラを向ける人もいた。ときたま高く跳ねる魚がいると、皆さんからオーッという声が上がった。ジャンプがお目当てなのだろう。

淡水海水双方の環境を克服し、遠くアラスカ辺りまで回遊。数年かけてちゃんと生まれた川へ産卵に戻る鮭。タフさに感心する。

西陽を浴びて輝く鮭は美しかった。

帰路は鵜の浜温泉を通る。ちょうど暮れる時間、そこの人魚像を撮るために寄った。

すると温泉街からこちらへ大勢の生徒さんたちがやって来た。

自然と像の周りに集まる。

自然と像の周りに集まる。

この後、急いで集合写真の撮影が始まった。

何日も晴れたが、明日から曇りや雨が混じり、寒くなるらしい。

ただ時おり晴れ間も期待できそうだ。

1年8ヶ月振りのお二人 和装、過去もまた希望。

本日日中は爽やかに晴れ、風も無くまことに穏やかだった。

ブログを見る限り12日から本日まで、およそ4日間晴れていることになる。11月半ばにこれだけ晴れるのは珍しく、幸運だ。

そんな日の昼近く、遠方から懐かしいご夫婦がやって来られた。18年3月に送別の食事をして以来1年8ヶ月振り。お二人とも当時よりさらに穏やかで何かお若くなられた感じ。

農芸科学がご専門の丸い人柄がさらに丸くなられ、美味しい水のような親しみを覚え、嬉しかった。お昼をご一緒し旧交を温め、再会を告げ合ってお別れした。

「お元気で」と言ったものの、お二人はまだお若い。元気でいなければならないのは明らかに私の方である。

このような場面に際して、年々ある種覚悟のようなものがよぎる。

まさに重ねている年令のせいであり、微妙なスリルと言えなくもない。

科学者の厳しさを秘め、かつ柔和で人情の機微にこまやかな方。コロナが邪魔をするが、いつかまたご一緒したい。

さて晩秋の好日、美術館はいつもより賑わった。

例より10脚近く椅子を減らしているので、順番がつかえたようだったが、皆様で融通し合い、コロナに用心しながら楽しんで頂いた。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

大正昭和のシーンのようで胸がじーんとした。

希望は未来ばかりでなく、過去にもあるのではないかと思ったほどだった。

明日は曇り一時雨の模様。ただし暖かいらしい。

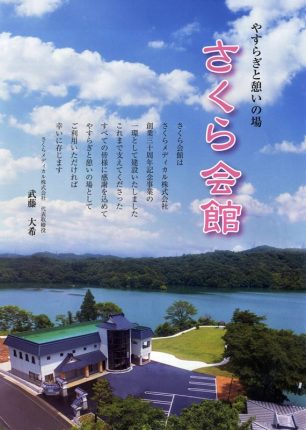

大潟区の野を歩き、頸城区のさくら会館へ伺った。

このところ晴れ間が続き、冬支度に時間がさけ、心にもなにがしか覚悟の余裕が去来する。

晴れ間はもう数日は続く模様で思わぬプレゼントだが、雪国の性で、その後が少々怖い。

日射しに誘われて近くの雑木林を歩いた。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

冬鳥にとって本日の暖かさは辛かったのでは。

野歩きの後、先日開場したばかりの地域の茶の間「さくら会館」で妻と合流した。

頸城区の大池湖畔に隣接する施設は、福祉事業の(株)さくらメディカルの30周年記念事業で、会長の武藤敬一さんが展開されている。

本日お目に掛かりお話をお聴きし施設を案内して頂いた。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

私がよく歩く湖畔の森林が対岸に見える。

広い窓によって清浄な外気に溶け込むのを覚える。

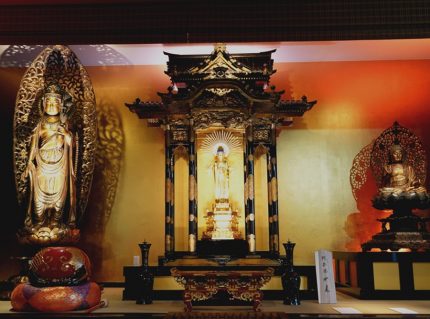

二階は書画の展示場に続き、奥に諸仏が安置されていた。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

許可を得て特別に撮影させて頂いた。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

かってのレストランを全面改装して成った施設は、地域の茶の間。市内有数の風致を我がものにできる誠に贅沢な環境に佇んでいる。凝った設えや調度品にも目を奪われる。

顧みるに心身状況と在宅および施設など介護と予防には様々な段階と場面がある。いずれに於いても、本人・介護者はともすれば閉鎖的な状況を免れない。

一方健常であっても長い人生の後半を如何に過ごすか、大きな課題にちがいない。

一生一度、大切な時間の中で安息を願い息を抜き、心なごむ場所が欲しい。

加えて外気の大切さはいっそう望まれる。

本日午後のひととき、お話を聴きつぶさに内部を案内して頂いた。

同施設には、長年福祉事業に没頭されたオーナ心からの願いと恩返しの念が籠もっていた。

当施設は会員制(年会費1000円、初年度無料)。一回の施設利用費はワン・ドリンク付き200円。11時~14時のランチタイムはオムライスなど昭和時代の懐かしいメニューがリーズナブルに設定されている。

※当面利用には予約が必要ということ、電話は025-530-3838です。

本日妻と会員にさせてもらい会員証を頂いた。

近々晩秋の湖畔を歩くつもりだったので、お腹を空かせてお邪魔したい。

昨日歩いた大池いこいの森のビオトープ、リンドウ、オヤマボクチ、カケス、ウグイスなど。

昨日土曜日の午後は柿崎海岸でハマゴウなどをいつもより熱心に眺めた。

まだ陽があるのでその後頸城区の自然実践センターへ行った。ここは今年4月、コロナ禍が深刻になるなか一度来ている。

その時、湿地環境の新緑がとても気持ちが良かった。

今回はリンドウと野鳥との出会いが目的と言えば目的。そもそも特別な目的など無くとも、季節を問わず自然は何かしらの面白みや独自の風情を楽しめるものだと思う。

場所はほくほく線「大池いこいの森 駅」からすぐで、車は駅駐車場に停めた。名称は学習実践センターといかめしいが、かなり大規模なビオトープである。恐らくもとからある湿地に周辺の丘陵の湧水を組み合わせて整備されていると考えられる。

園内に入ってすぐ物音に振り返ると、ほくほく線の電車が通過して行った。

園内に入ってすぐ物音に振り返ると、ほくほく線の電車が通過して行った。

歩いて間もなく所どころでお目当てのリンドウと出合い、満足だった。

オヤマボクチもちゃんと咲いている。

オヤマボクチもちゃんと咲いている。

大げさな咲きっぷりはどこか滑稽で親しめる。

枯れ木の蔦が紅葉している。

枯れ木の蔦が紅葉している。

周囲から盛んに「ジッジッツジッ」と鳥の鳴き声が聞こえるものの姿が見えない。

周囲から盛んに「ジッジッツジッ」と鳥の鳴き声が聞こえるものの姿が見えない。

ほんの短い時間、眼前に現れたのはやはりウグイスだった。

樹下美術館脇の野ブドウの茂みでもウグイスが地鳴きをしている。

(なかなか姿を現しません)

ギャーギャー!と園内に響き渡る悲鳴のような鳴き声の主はこの鳥。

ギャーギャー!と園内に響き渡る悲鳴のような鳴き声の主はこの鳥。

初めて見たカケスだった。大きさはヒヨドリ以上かもしれない。

鳴き声だけは何度も聞いていたが、外見がこんなに綺麗だとは。

ここで道を引き返した。

よほど広大な自然林ならともかく(たとえ国立公園でも)、住環境に近い自然は一定の手入れをしないと荒れる。リンドウやキキョウなども、かっての農業やカヤ刈りで行っていたように下草刈りをしないとヤブに埋没し消えてしまう。

春は奥まで進まずに引き返したビオトープ。

昨日は思ってもみなかったが大池の湖畔に出て、公園のスケールの大きさを垣間見た。同時に緊張感をもって一帯を維持管理されていることが伝わり、関係の方々に敬意を禁じ得ない。

話変わって本日11月1日、日曜日。

春の大潟水と森公園でリンドウを見ていたので、花はどうかなと出かけてみた。

すると歩道から一歩外れた刈った草地に沢山咲いているのを見て驚いた。

その様子と、田んぼで目にしたスズメの大群?を次回書かせて下さい。

夕暮れの鵜の浜温泉の人魚像 盛んに雁が渡ってくる。

昨日西側の庭に紅白の萩を植えたので本日午前までの雨は恵みの雨になった。

午後はさまざまな雲が浮かぶ爽やかな空となった。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

もう少し早ければ表情が見えたはず、また良い夕暮れに来てみたい。

しばらくは晴れたり曇ったり、自然はさまざまな表情を見せてくれることでしょう。

幸せなことだと思っています。

また傷んだ蝶が来ている 夜の稲刈り 蝶が良く来る木。

本日も仕事場の庭にひどく翅が傷んだ蝶が来ていた。

1週間前(9月22日)に来た傷んだ蝶。

1週間前(9月22日)に来た傷んだ蝶。

同じ蝶とは思われないが、みな頑張っている。

これは9月24日に来た傷みの無い蝶。

これは9月24日に来た傷みの無い蝶。

それしてもこの花は何という名前だろう。いろいろな蝶が来て密を吸う。

一見百日紅に似ているが花は長い房状で色が濃い。幹が何本も分かれていて現在2メートル以上に背が伸びている。

4,5年前から生えてきたが、妻は植えた覚えがないという。

鳥が種を運んだのだろうか。多分8月初めころから長々と咲き続けている。

出来れば美術館にも欲しい所であり、ヒコバエを探すなどして移植できないだろうか。

暮れてもドード-と稲刈りをしていた。

暮れてもドード-と稲刈りをしていた。

稲刈り機はどんどんと進化をしているように見える。

ところで蝶を良く来るこの木のことです。

「秋、紫 房状の花」などで検索しましたが見当たらず、「蝶が来る花木」で引くとすぐに「ブッドレア」だと分かりました。

さまざまな蝶がくること、長く咲くこと、花の形状などからこれだと思いました。楽しみですので探して買ってみます。

7月が終わる日 電車、水田、浜の花、キジバト 鳩は今でも平和のシンボル 陶芸展示は一ヶ月延長。

コロナのお蔭で3月15日の開館を6月1日に伸ばし、午前中だけ開館、お茶とお菓子でで始めた。

7月から通常にして、大丈夫と不安が入り交じった一ヶ月の開館が、今日で終わる。

本日空はおおむね晴れ、昼休みと仕事終わりの2回外出し、眺めた種々(くさぐさ)を載せました。

ほくほく線犀潟駅を出た電車が高架でくびき駅へ向かう。

ほくほく線犀潟駅を出た電車が高架でくびき駅へ向かう。

空に夏の雲。

気持ち良さそうにひるがえる鳥追いのカイト。毎年ここのカンナは楽しみ。

気持ち良さそうにひるがえる鳥追いのカイト。毎年ここのカンナは楽しみ。

夕刻は渋柿浜へ寄った。

浜にオニユリがまとまって咲いている所を時々みかける。

浜にオニユリがまとまって咲いている所を時々みかける。

本日渋柿浜のを初めて見た。咲き始めの花はとても良かった。

さて夕刻の美術館の庭。

芝生でコツコツとゴルフボール打っていると、キジバトがやって来た。

このところ撒いている餌にトウモロコシが入っているので、それがお目当てで現れる。

こんなことを何回か繰り返したあと、茂みへと去って行った。

今後どれだけ近づけるか、続けてみたい。

キジバトはあたふたせず、動作はおよそ静かだ。地味ながら色合いが洗練されていて好感が持てる。

過日つがいで水盤に来た個体。

過日つがいで水盤に来た個体。

鳩は水にクチバシを入れたまま吸水できる。

およそほかの鳥は飲み込む時に、そのつど頭を上げる。

争いを好まず、夫婦仲が良く、賢そうであり、高尚な機能を有し、過度に人を怖れない。

鳩が平和のシンボルと呼ばれていたのも頷ける。

オリンピックなどでもそうだったが、昔は大きなイベントがあると開会式でよく鳩を飛ばした。

もうこのような事をしなくなり、今や「友好」や「平和」という言葉を嫌う人まで見受けられるようになった。

世界がコロナに襲われているのはそんな風潮への戒めであろう。

自然や災害は人を選ばず団体責任として襲ってくるので、余計に怖い。

最後にお知らせです。

7月いっぱいで齋藤三郎・陶齋の展示替えを予定していましたが、開館がずれましたので8月いっぱい現在の展示を続けます。

新たな「ざくろと秋草 展」は9月1日からです。どうか宜しくお願い申し上げます。

大潟水と森公園 白蓮の素性など植物編。

本日日曜日は朝から晴れた。

終日降っていた空に晴れ間がまじるようになり、梅雨開けが近い感じがする。

来る盛夏はどのようなものだろうか。また40度などと酷暑になるのか、はたまた思ってもみない冷夏なのか、予報を聞いてみたい。

本日は柏崎へでかけてみた。昼過ぎからなので、同市の西部をほんのちょっぴり回っただけだった。柏崎のことは後日にして、今日は昨日の続きとして、大潟水と森公園の草花を書かせて頂きます。

公園の駐車場は東西と北の三カ所あるが、昨日は北に駐めた。ここは公園事務所があるメイン駐車場で220台が駐められる。

駐車場を降りすぐ下にスイレンの池がある。

駐車場を降りすぐ下にスイレンの池がある。

大きい池ではないが涼しそうに花が咲いていた(14時過ぎ)。

かってここでまっ赤なショウジョウトンボを見たが、もう何年も見ていない。しかし近くの長峰池では見られるので、暇を見て出かけてみたい。

芝生広場から水上回廊へ向かう。

芝生広場から水上回廊へ向かう。

夏草が刈られ、風が通って涼しい。

水上回廊にかかってすぐ右手にヌマトラノオが群生している。

水上回廊にかかってすぐ右手にヌマトラノオが群生している。

この白い花はとても涼しく、夏の公園の見所の一つであろう。

オカトラノオは頭を垂れるがヌマトラノオは直立する。

回廊を過ぎて間もなくの左手にまっ赤な実がついた木がある。

回廊を過ぎて間もなくの左手にまっ赤な実がついた木がある。

右の白い花の木はクサギと思われる。

以前この赤い実をガマズミかと書いたが、時期と実の付き方が違っている。このたび調べると実の数の多さと8月を中心に結実と載っていた「ゴマキ」のようだ。葉を嗅ぐとゴマの匂いがするらしいので、ぜひ試してみたい。「ゴマキ」、、、かあ。

両側を池に挟まれた歴史ゾーンの道は、途中に大きな赤松が生え清々しかった。しかし数年前、一挙に松枯れを起こしてほぼ全て伐採された。現在跡地に多くの松苗が植栽されている。

両側を池に挟まれた歴史ゾーンの道は、途中に大きな赤松が生え清々しかった。しかし数年前、一挙に松枯れを起こしてほぼ全て伐採された。現在跡地に多くの松苗が植栽されている。

さらに先、丸山古墳へ近づくあたりにリンドウがあった。

さらに先、丸山古墳へ近づくあたりにリンドウがあった。

この公園では珍しいと思われる。秋の花を楽しみににしたい。

丸山古墳の手前に群生している「フトイ」?自信がないので公園の方に尋ねてみたい。

丸山古墳の手前に群生している「フトイ」?自信がないので公園の方に尋ねてみたい。

ちなみに以下当館のトクサをご覧になり、「フトイですか」と訪ねるお客様が時々いらっしゃる。

この日何カ所かでアザミが咲いていた。

この日何カ所かでアザミが咲いていた。

他所よりも遅く花は少し小さいが,、そそとした感じを受けた。

古墳に渡って右手に行き、鵜の池のハスを見る。

古墳に渡って右手に行き、鵜の池のハスを見る。

ここのハスはすべてが白蓮で一斉に咲くと神秘的な光景になる。

当池のハスはレンコンを取る食用の品種と考えられていた。しかし専門家によって鑑賞用の「「不忍池斑蓮(しのばずいけまだらはす)」だったことが分かったと地方紙に掲載されていた。花が大きいこと、花弁の縁に紅紫色のまだら模様があるのが特徴らしい。

東京上野の不忍池を構成する三つの池の一つに「鵜の池」があるという。当地も「鵜の池」であり、何か関連があるのだろうか。サイズなどから食用のはすとは違うのでは、という話があり、この度の調査発表につながったらしい。

ちなみに以下は2012年、当ブログに掲載した鵜の池のハスです。

昨日の池は花が少なく、2012年の様子と異なっていた。今年は特に少ないのか、時期が早かったのか、いずれだろう。8月になったら再度訪れてみたい。

色々と長くなってしまいました。

同じ場所でも出かけると何かしら新しい発見があるので楽しいのです。

コロナ禍の中、めいめいに楽しまれる方達を沢山目にしました。

どんな形にしても自然に親しむのは本当に良いことだと思います。

コロナはいやですが、読書とともにこの傾向は好ましい現象だったのではないでしょうか。

本日ご来館の皆様、まことに有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月