頸城野点景

春の妙高山 母の日の孫の問い。

本日松が峰のゴルフ場でコンペがあり参加した。

朝方、同地から見る残雪の妙高山は素晴らしかった。成績の方は51-49で、私にすれば良い方だと満足だった。

夕刻は母の日とあって、近隣の孫一家と食事した。

色々話をしたが、心に残ったのは、今冬おばあちゃんを亡くした孫のことだった。小学生の彼は葬儀に際してとても悲しみ、今でも涙ぐむという。

母親は、いつまでも悲しむことを心配だと言い、どうですか、と訊かれた。

基本的に全く問題ないし、むしろ良いことではないかと答えた。

思い出すのは2014年秋のノートだった。

その子が何気なく口にした「ああ早く明日が来ないかなあ」のひと言から始まった。

言葉は童話「青い鳥」へと繋がり、その物語にまつわる一連をここに書いた。

青い鳥の第一章だったと思うが、幸福探しに旅立った兄妹は天国にいるおじいさんとおばあさんに会う。

そこで、老夫婦は“自分たちが一番幸せなのは、お前達が私たちを思い出してくれる時”と言う。

今夕、その子が悲しむのは良いことで、天国のおばあちゃんはそれを知ってとても喜んでいるはず“と話した。

さらに、おばあちゃんの死で彼は人間、特に家族もいつか死ぬことへのショックを払拭できないでいる、とも聞いた。

なぜみな死ぬのか、私自身、彼を満足させる明解な答を持っていない。

かって父の死には人生のはかなさを、母の時には憐憫を、妹には病の無慈悲に、言葉も無く涙した。

寿命や死は生物学的にいくらでも説明出来る。しかし何故それを悲しみ恐れるかに学問は答えてくれない。

これまで少なくとも500件は経験した臨終や看取りの現場で、孫たちが家族中で最も悲しみ泣きじゃくるのをたびたび目にした。

今のこどもたちは死を知らない、あるいは遠ざけている、という言説と現実は違うのではと思った。

時に無情な大人と比べ、このようなこどもたちがいる限り、人間の将来は悪くはない、と勇気づけられたほどだった。

感受性に優れた孫の喪失体験はいずれ緩和されるだろう。

その過程で一連の事は心の原理として深く無意識化されるはずである。

それはまた、先々において良心や幸福に対する密かな「みなもと」となり、しっかり息づくに違い無い。

今夕、その子の父が“手塚治虫の「火の鳥」を読むといいよ”と話した。

良い両親をもって幸せな子である。

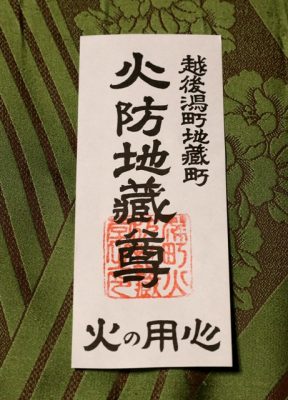

上越市大潟区は潟町一区の火防地蔵尊。

上越市は大潟区潟町の西端、旧国道沿いに地蔵尊のお堂がある。

数年掛けてお堂と門が改築されて大変きれいになった。本日4月23日は祭礼に当っていた。

薄明かりが残る夕食前に寄り、食後暗くなって再び訪ねた。

夕刻の火防地蔵を門前から見る。

夕刻の火防地蔵を門前から見る。

ここの地蔵には門があり、それも立派に改築された。

瓦も下見板も壁も提灯もみな新しくなっている。

地蔵を守っている小さな地域が良くも立派にしたもの、と熱意に驚かされる。

地蔵尊。

地蔵尊。

帽子、前掛け、袈裟衣ほか全てが新調されている。

初めてまじまじとお顔を見たが、笑みを浮かべ、大変良い表情。

花も新鮮でお地蔵様は何とも晴れがましく映った。

当地蔵尊は1700年代中頃に発する言い伝えがあり、仏は柿崎区は猿毛山中の石工がこしらえたという。

かって地蔵が大火を知らせたと言われ、火防地蔵尊と呼ばれている。地域はまた地蔵町とも称される。

お合いした当番の方は、火の用心とともにお地蔵さんは顔も良いのでみんなが大事にしている、と仰った。

なるほどである。

近くの西念寺さんが読経されていると聞いた。

一体の仏が地域を幸せにしていると感じられ、9月23日には秋の祭礼がある。

大潟区潟町の旧国道沿いにあと二カ所、六地蔵が祀られている。

土門拳などによる昭和の写真集 犀潟は新堀川の夕陽桜。

今年、美術館の図書をかなり大幅に入れ替え、30数冊を新たにしました。

(3月20日および3月21日に記載)

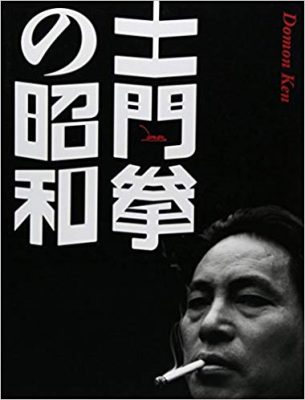

棚にまだ余裕がありましたので、いよいよ遠ざかる昭和を慈しみ、土門拳を中心に4冊の写真集を加えました。

私の年の人間には戦後のある時期から一種日常として土門拳は存在していました。まず氏のプロフィールのほんの一部ですが下記に記しました。

「1909(明治42)年山形県酒田市の生まれ。昭和10年、報道写真家として出発。戦中に仏像、文楽などを撮影。戦後は社会と生活に密着したリアリズム写真を展開する一方、著名人の人物ポートレートや風物、仏像など日本の現象と地勢、伝統に広く取り組み、優れた作品を発表した。昭和34年、脳出血を発症。回復後は「古寺巡礼」の撮影を開始。その後再発のたびにリハビリに専念し現場に復帰。晩年は長い昏睡の後209年、80歳で永眠。文筆家としても知られる」。

「土門拳の昭和」 編集・構成小西治美 (株)グレヴィス 第三刷 2012/6/発行

「土門拳の昭和」 編集・構成小西治美 (株)グレヴィス 第三刷 2012/6/発行

生誕100周年を記念した写真展「土門拳の昭和」の図録。「戦前・戦中の仕事」

「戦後日本の歩みとともに」「風貌」「日本の美」の4部構成で約300点の写真を

収録。

真実の迫力に引き込まれる。女優・水谷八重子ほかのあとがきと土門自身の

エッセイも収載。

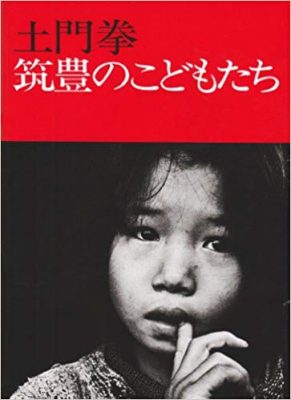

「筑豊のこどもたち」 著者土門拳 築地書館。1977/7/21初版発行。

「筑豊のこどもたち」 著者土門拳 築地書館。1977/7/21初版発行。

本書は2016年3月30日発行で第16刷。40年経ても変わらない熱心なニーズがある。

今後のために、嘗てあった事実を見ることの価値は他に代えがたい。

「腕白小僧がいた」写真・文 土門拳

「腕白小僧がいた」写真・文 土門拳

(株)小学館 2002年9/1初版 2015年9/16第5刷発行

これも多くの重版が続けられている。

昭和20年~30年代の日本には元気いっぱいに遊び回るこどもたちで溢れていた。

こどもに溶け込み、生き生きとした姿を捉えた傑作に自身のエッセイを収録。

とりわけ東京の下町のこどもを愛し、豊かなスナップを残した。

「東京のこどもたち」、「日本のこどもたち」、「筑豊のこどもたち」

三部は氏の代表作のひとつ。

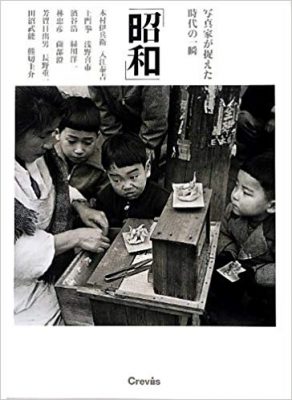

写真家が捉えた現代の一瞬「昭和」 (株)クレヴィス 2013/10/10第一刷発行

写真家が捉えた現代の一瞬「昭和」 (株)クレヴィス 2013/10/10第一刷発行

土門拳による表紙「浅草・雷門 しんこ細工 昭和29年」。

中央の男子の熱中と作る女性の沈んだ表情。

たった一枚の写真は、世相、場所、世代、生活、物語まで写そうとしている。

はかなげな戦前の平和、軍靴と戦渦、焦土と貧困、占領に引き揚げ、復興と景気、地方と都会、、、激しくうねった激動の昭和。その各相の光と影、日常と非日常が、12人の写真家によって見事に写し出されている。プロの撮影技術に加えて、時代への鋭敏な感受性が見事なシャッターを切らせたにちがいない。

時代とその生活を撮るために人物を写すのは必須である。しかし今日、肖像権や拡散と悪用などで極めて限定される。

その点、昭和の媒体は主として活字のうえ人間も大らかで、相当自由に人を撮影出来た。

自ら起こした戦争によって国も人間も死線をさまよった昭和。復興への陰影が撮られた写真はますます貴重で、価値も高まろう。

つい最近、ある方から土門拳の書を見せてもらった。

あまりに良いので展示中の齋藤三郎の壺に添えてみるとぴったりだった。

「毘(び)」は人間のへそ、あるいは助ける、の意味がある。

「毘(び)」は人間のへそ、あるいは助ける、の意味がある。

脳梗塞の後、渾身の気力を込めて左手で書かれている。

「毘」は「龍」とともに上杉謙信の旗印。

人を励ます力がある。

日が長くなっている。

夕刻、診療を終えて残っている草花を植えるため、美術館に向かった。

通りがかった新堀川の桜が夕陽を浴びてきれいだった。

頸城野にヒメオドリコソウ、スミレ、ジョウビタキ、エナガ、ツバメ、ショウジョウバカマ。

3,4日非常に寒い日が続き雪が降り、空は冬に逆走のおもむきだった。

スノータイヤを変えなくて良かった、という人までいたが、本日寒さが去り、暖かな日射しが戻った。

時間が掛かったが、この寒さで冬は何とか面目を保ち、満足して去って行ったのではないだろうか。

午後休診の昨日木曜日午後、陽気に誘われて大潟区は大潟水と森公園へ出かけた。ミズバショウを見る目的だったが、まさかの鳥に出合った。

これまで水と森公園で鳥に出合うことが少なかったが、本日短時間に二種の野鳥が現れた。

そしてエナガ。

この鳥はこれまで柏崎市と上越市大潟区で一度ずつ出会った。いずれも突然現れ、まさか、まさか、と胸高鳴らせてファインダーを覗いた。

最も小さい野鳥(尾を除いて)と言われ、大変すばしこい。鳥に興味がなければまず気づかないのではないだろうか。いや興味があっても、簡単には出合えないように思われる。

私の場合、春秋に鳥を見に行くのは、エナガに会えないか密かに期待して出かける。

それが本日ジョウビタキにカメラを向けていると、パッパッと小刻みに動きながら小さな鳥が入って来た。もしや、まさかと思ってシャッターを押すとエナガだった。

「行かないで!」

エナガは、良く知らないが気まぐれな恋人以上かもしれない。

あっち向き、こっち向き、飛び立ってはまた戻る。

あっち向き、こっち向き、飛び立ってはまた戻る。

忙しいが一瞬おあつらえ向きのポーズが訪れる。

あまり目が良くない私には、ちゃんと写っているか心配だ。

樹下美術館が開館した12年前から来館されるているKさんは大のエナガファン。

シマエナガの写真集まで戴いた。

Kさん、ご覧になっていますか、私なりに?撮れましたよ。

美術館の一角でショウジョウバカマが満開。

美術館の一角でショウジョウバカマが満開。

2012年秋、福島県から引っ越してきた花。

スタッフの関係者さんから頂いた株がしっかり定着している。

今夕、頂き物の築地のたまご焼きを食べた。

こんなに美味しいものがあるとは。

髙田公園、春の庚申塔(庚申塔その18)、根上がり松。

今冬あこがれていた髙田公園内の庚申塔を見たのは1月下旬だった。

小林古径美術館の宮崎館長にお聞きしたその石塔は、意外にも良い場所にあった。新雪があった日で、場所を聞いた髙田育ちの妻が果敢に先導した。

雪の日の庚申塚(塔)参り。池にかかった橋を渡った後小高い場所へと向かう。

雪の日の庚申塚(塔)参り。池にかかった橋を渡った後小高い場所へと向かう。

それから一ヶ月少々の本日、所用で通りがかり気になって寄ってみた。公園は雪も消え、春陽のもと大勢の人が思い思いに憩っていた。

蓮弁風の台座、三猿。合掌する青面金剛は残りの4臂で弓矢、斧、剣を握っている。

蓮弁風の台座、三猿。合掌する青面金剛は残りの4臂で弓矢、斧、剣を握っている。

上方左右に日月紋様が彫り出され、なかなかの格調。

たまたま下を二人の女性が通りかかり、上がってこられた。これは何ですか、と訊かれ、簡単にお話すると、知らなかった、面白いですね、と仰った。

ところで、むかし猿の檻があった場所の背後に築山がある。通ると、かなり見事な根上がり松が見えたので近づいてみた。

根上がり松は土が自然に流出して根が現れるものと、庭園で意図的に土を盛って育て、順次土を除きながら仕立てる二通りがある。

果たしてこの松はどちらだろう。山のテッペンにあり、かなり傾斜が急なので自然に現れた印象を受けた。幹が微妙に反り、バランスを取っているようも見える。

本日公園の帰りに、芝生の肥料を50キロも買い美術館の庭に撒いた。例年晩秋に行っていたのを、今年は春先に試みている。まだ半分ほど撒いたところだが、今年は回数を増やし、よりきれいな芝生になるよう関わってみたい。

1958年(昭和33年)の小野喬選手を囲む写真 上越市の体操。

小生の地元、上越市大潟区九戸浜に来年3月開場を目指して上越市体操アリーナ(仮称)の建設が進行しています。

国内最高レベルの規模を有し、来る五輪ではドイツチームの事前合宿の練習場になる予定です。

大潟区は体操競技が盛んで、中学校体操部は着実な歴史を刻み、上越市大潟体操アリーナを練習拠点に活動する体操クラブが充実。レインボージムナスティックス大潟は周辺から多くの人を集めるようになりました。

ところでわが家にオリンピックで活躍した体操の小野喬選手を囲む写真があります。

小野選手は1956年メルボルンオリンピックの鉄棒競技で、初めて日本人として金メダリストとなり、次のローマオリンピックでは初の団体総合優勝に貢献しました。

1964年の東京オリンピックは日本選手団主将として選手宣誓を務め、オリンピック選手として4大会連続で代表に選ばれました。そして全ての大会でメダルを獲得、4大会連続メダルは男子として日本人最多の記録として残っています。

さてその写真です。

1958年(昭和33年)10月8日、大潟町中学校の体育館が新装なり、お披露目に新潟大学髙田分校の選手とともに小野喬選手と後輩2選手が招待演技をしました。

選手招待時、旧大潟町「池之端」に於ける記念写真。

中央に品川監督と小野選手、同日ともに演技した慶応大学体操部の2選手が写る。

前列右から二番目に元県議会議長、当時町長の藤縄清二氏、左から二番目に父。

小野選手と同窓の父は、選手招待の一助になれたことを喜んでいました。

体育館の新装と小野選手一行の模範演技を機に、地域は指導者にも恵まれ、その後体操が盛んになりました。またそれ以前から上越地方の男子体操で高田高校、女子は直江津中学校、直江津高校による目覚ましい活躍があり、広くその基礎が築かれていました。

平成20年の上越市大潟体操アリーナを経て、来年3月の上越市体操アリーナの完成へ。

上越市が体操の盛んな町として、今後五輪におけるドイツとの交流ほか体操界への寄与。さらにトレーニングおよび健康づくりへと、有益な場所となることを心から願っています。

関係者の長年のご努力に敬意を表し、来る施設の発展を祈っています。

辺りに早春の兆し。

気温は10度を維持し晴れ間の午後、柿崎海岸へ行った。帰路は大潟水と森公園の一角を歩いた。マフラーは車中に置いた。

大潟水と森公園。

枯れ葦のグラデーションが優しい。水上回廊の修理で入れない場所があった。

ミズバショウが膨らんできているので、花の見頃には通れるようになるのではないだろうか。

この後も数日晴れるらしい。これで済めばこんなに楽な冬はない。樹下美術館も開館に向けて慌ただしくなってきた。お知らせなどはもう少々お待ち下さい。

今春は本を沢山購入し、半分ほど入れ替えをする予定です。

二日続きの雪 ドック健診 ハッサク。

昨日に続いて雪が降った本日木曜日。午後からドック健診を上越医師会の健診センターで受けた。

自宅ではまず見ないウエストが昨年より1センチ増えて、79センチだった。

もっと頑張らなくては、と言うと、スタッフの人が十分ですよ、と仰る。でも年を考えればやはり減らしたい。

健診を終えて昨年同様に回り寿司で食事をした。

帰路に寄った朝日池。ハクチョウとハクガンの姿は無く、カモがのんびりしていた。

地震以来音信を続けている熊本の医師からハッサクが送られてきた。

さて厚い皮をどう剥こうか、と考えていたところ、これが付いている、と言って妻が小さなプラスチック片を差し出した。

頼りなく見えていた鳥さんピックの凄いこと、すいすいと皮がを切り裂く。

先日の旅行で奈良の記事が残っていました。申し分けありません、今日は一日お休みして次回にいたします。

上越市立歴史博物館・宮崎館長 髙田公園の庚申塔(庚申塔その16)遊心堂 なかに寿司 寒行 髙田暮景 大坂なおみ選手。

昨夜から降雪があった上越地方、日中ひと止みしたが寒かった本日土曜日。

午後から再び上越市立歴史博物館を訪ねた。お忙しい宮崎俊英館長にお目に掛かり、大切な話が出来た。

来る3月15日から樹下美術館は今年度の開館を迎える。齋藤三郎と倉石隆を常設展示する当館は毎年二人の作品からテーマを決めて展示を続けてきた。同一作家のテーマを考え、見せ方を工夫するのは気を遣うが、楽しい作業でもある。

これを何とか維持出来たのは、お二人の作品が比較的豊かなバリエーションを有していたことがある。また展示スペースが小さいため、数多くの作品を準備せずに済むという事も大きかった。

今年の展示についても新鮮を意識し工夫をこらし、皆様に楽しんで頂くよう準備をしている所です。

本日宮崎館長にお会いして是非お尋ねしたかったことがもう一つあった。髙田公園の庚申塔の所在である。すると、ありますよと即座のお返事。「ぶら髙田」を持ち出され、すぐに場所が確認できた。

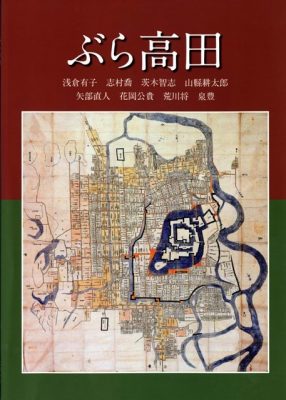

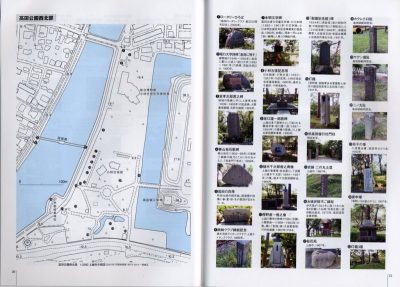

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

帰路、本町の春陽館に行き、最後の一冊と仰る本を求めた。

書物の一部。

書物の一部。

髙田公園内の55基の碑・モニュメントの場所が写真とともに地図に明示されている。

使う人本位の真に親切な一冊。

一大懸案であり、あきらめかけていた髙田公園の庚申塔は身近にあった。髙田に庚申塔があることもそれが公園にある事も貴重である。

有り難い、さっそく向かった。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

私は短い街中ブーツ、妻は長靴。

高田生まれの妻は、雪と言うと基本張り切って動き、本日先導した。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

上部に日月文、見にくいが下部に三猿が約束通り刻まれていた。

塔ではなく塚と表されている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

いろは肉店のご先祖であろう。

他所のものをここへ寄進されたのか、あるいは実際に庚申待ちをされた供養なのか。

ちなみに手許の「越後の庚申信仰」に以下の掲載写真がある。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

日は春陽を思わせる。50数年経って実物に出逢えるとは。

今日まで大切にされていて感激した。

その後本町4丁目は「アートサロン 遊心堂」へ行った。

新旧の茶道具が見栄え良く並んでいる。上品な変化を付けた棚(茶道のお点前で用いる棚)が見つかり、値段も手頃だったので購入した。

店主と齋藤三郎の話をした。熱心な主から沢山質問を受け、スリルがあり非常に楽しかった。

その折、昭和二十一年作という齋藤三郎作品の写真を見せて頂いた。樹下美術館で最も古いものは二十二年の染め付け菓子鉢だ。それを更に1年のぼった箱書きは線が細く当時の三郎の筆そのものである。時期は近藤悠三への師事を終え、富本憲吉門下となって二年目に相当している。

楚々とした染め付け香合で、春蘭を描き、鉄絵の具でふち取られていた。

23才、まだ入門中だった時代であろう。しかし署名が許される作品を制作していたとは。それを認めた師の大きな懐と眼力に驚き、まことに良い勉強をさせてもらった。

主はまた一昨年、当館が発行した「樹下美術館の齋藤三郎」を念入りに読んで下さっていて、緊張を禁じ得なかったが嬉しくもあった。

遊心堂で長居をするとすっかり暮れていた。帰路たまたま「なかに寿司」の暖簾が目に入った。

賑やかな店に運良く二人分の席があった。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

帰宅すると大坂なおみさんが全豪オープン決勝の最終セット。それを見事に取った。

彼女の言動は率直で新鮮、とても好感が持てる。一般に欧米の授賞式における挨拶は、まず敗れた相手やライバルへのリスペクトを十分に表す。この日、大阪選手は長年の夢、などとは一切言わず、クビトバ選手への賛辞とサポートチームとファンへの謝辞に終始した。王者に相応しく真に洗練された態度だった。

ほのぼのとしたユーモアもあり、ずっと愛される選手であることを心から期待したい。

庚申塔その10髙田公園の庚申塔はいま何処に? 忠魂塔に死者を悼み 痛ましい彫刻を見た。

30日の冬休み日、冷たい風が吹いた。

折角の休みであり、雪は小康、出来れば庚申塔を訪ねた

いところ。

手許の本、「越後の庚申信仰」には髙田城址公園におけ

る庚申祭という写真が掲げられている。

私にとって数あるであろう一帯の庚申塔のなかで、最も

心惹かれる場所となっていた。

庚申祭(髙田城址公園内)のキャプションがみられる。

書物刊行の昭和41年の時代に祭として行われていたとは!

髙田は浄土真宗が盛んな所であり、真言宗、禅宗を主とし

て広まった庚申講は少ない土地柄(それでも5,6カ所はあ

るようですが)のため、写真の塔と祭の様子は大変貴重に

思われた。

しかも石仏塔のように見える。

※キャプションには髙田城址公園と書かれていました。

是非とも見たい、とかねて樹下美術館のお客様に尋ねてい

た。

「忠霊塔の辺りにあるのではないでしょうか」と何人かの

方からお聞きした。

それで本日午後出かけ、図書館に車を駐めて歩いた。

普通の靴のまま来たところ10㎝ほど積雪があり、滲みなが

ら何とか歩いた。

いわゆる忠霊塔の建物から西へ数基の忠魂塔が建立されて

いる。

日露戦争の忠魂塔があり戦死者:9柱、傷死者:9柱、病

死者:1柱の名が彫られていた。

戦死のほかに傷死とあったが、いわゆる事故なのだろうか、

戦時は毎日が過酷な重大事故に等しく、戦死と同程度の死

者があったとしてもおかしくない。

さらに西伯利亜(シベリア)出征者の霊顕彰碑があり、

大正9年4月26日チエルオフスキー?戦闘による戦死者

として陸軍歩兵1等兵一名と陸軍歩兵上等兵一名の名が。

同年4月8日ベクンミセーヲ?における軍属一名の名が刻

まれていた。

このような記録を見るたび、遠い異国の戦地に於けるこの

方達の最後はどのようなものだったのか?家族の思いは?

案じると胸が痛む。

さて歩き回ったが結局、本日目指す石塔は無かった。

何処かほかの場所にあるのだろうか。

辺りを見渡すと遠目に塔か彫刻か、何かの像が見えた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月