頸城野点景

3月1日日曜日、再び大潟水と森公園 鵜の池にオオハクチョウ さらに美術館から上下浜へ。

暦が前進して3月1日を迎えた。

今年の春は色々な意味で1日1日が貴重になりそうだ。自分が感染を免れる保証は一切無く、不意にヒヤリとする。

せめて1日気を紛らわせて無事に過ごさなければならない。

日曜日の本日、予報より良く晴れたので、昨日に続いて再度大潟水と森公園へ出向いた。同じ所へ繰り返し行くのは本と同じ、気楽なのが動機であろう。

上の写真の池に鯉がいた。

上の写真の池に鯉がいた。

冷たそうな水の中、そーと泳いでいる。

この辺りでミズバショウを保護し増やしている。歩道が新しくされた。

この辺りでミズバショウを保護し増やしている。歩道が新しくされた。

園内から見た鵜の池の南方面に白鳥の群が見えたのでそちらへ回った。

鵜の池の水門。ずっと向こうに白鳥たちがいるはず。

鵜の池の水門。ずっと向こうに白鳥たちがいるはず。

このあたりは公園の区域外になります(対岸が公園)。

。

ここで白鳥を見るのは初めて。

ここで白鳥を見るのは初めて。

普段白鳥は隣の朝日池に居る。ただ毎年季節の終わりになると鵜の池でよく見た。

モニターで大きくしてみるまで分からなかったが、この群はコハクチョウとオオハクチョウが一緒だった。

当地でオオハクチョウを目にすることは普段ほとんど無い。

このグループはくちばしが長く、黄色の部分が前に伸びている。

このグループはくちばしが長く、黄色の部分が前に伸びている。

オオハクチョウだと思われる。大きさも少しだけ大きい。

写真で右の、よくみると9羽がオオハクチョウ。左の5羽がコハクチョウであろう。

写真で右の、よくみると9羽がオオハクチョウ。左の5羽がコハクチョウであろう。

遠目にも大きさが違うようだ。

すでに隣の朝日池には、当地に馴染みのコハクチョウの姿は無く、みな北へ帰った。本日見た群は北陸や山陰から北国へ帰る途中の群ではないかと考えられた。日本海沿岸を訪れるオオハクチョウは当地ではなく、主に北陸・山陰へ渡る。しかしなぜ彼らは北への帰路で朝日池を避け、鵜の池に降りるのだろう。

これまで冬の終わりに、鵜の池で白鳥が見ることがあり、コハクチョウが二つの池を移動するのかと思っていた。本日の写真にオオハクチョウが見られたことから、北陸、山陰からシベリアなどに帰る途中のお客さまたちでは、と新たに推測された。それにしてもなぜ朝日池でなく鵜の池なのだろう、詳しい人に色々訊いてみたい。

池を去って美術館の庭に戻った。私があちこちウロウロしている間に、妻が雑草取りをしていた。

何かしていないと落ち着かない私の性分。夕暮れまで時間はあるので上下浜へも行った。美術館から10分少々で近い。

いつもと反対の東側へ回り、そちらからマリンホテル「ハマナス」を写した。

いつもと反対の東側へ回り、そちらからマリンホテル「ハマナス」を写した。

ワイエスの絵みたいだ、とまた言われそうだ。

本日はゆっくり出来たが、いま病院はかってない緊張の日々であろう。私の外来でも普段より細かなやり取りが必要になっている。上越地方が大事に到らないことを祈るばかりだ。

公園では散歩の人と何度も出合って会釈したが、いつもよりほっとする。

本日の新潟県立大潟水と森公園 当面新しい文化で。

本日、新潟市で一例目の新型コロナウイルス感染が確認された。

それでも空は晴れ、午後、近くの新潟県立大潟水と森公園をほぼくまなく歩いた。

今冬雪の日がほとんど無かった園内は、例年よりも早くきれいに仕度されていた。

できるだけ閉じられた混雑を避ける。丁寧な手洗いをまめに行う。食べ過ぎ飲み過ぎを少々慎む。

当面、どこかしら新しいこのような文化に親しみつつ頑張るので良いのだと思う。

小春日和の田 田一面に光る蜘蛛の糸 白鳥と同じ二番穂を食べてみるその1。

昨日に続いてよく晴れた本日。

昼に美術館の南手に続く田んぼへ出てみた。

出て少し右手の田を見ると一面に白く光っているのが見えた。まだ納得出来る呼び名が無い、例のあの現象である。

光っているのは無数の細い蜘蛛の糸であることが見て取れる。

多角形に編んであるのではなくみな同じ方向に積もるように並んでいる。

多角形に編んであるのではなくみな同じ方向に積もるように並んでいる。

わずかな風に揺られてふわふわと小さく波を打つ。

蜘蛛の糸に間違いないと思うが虫自身は見えない。

2014年以後、晩秋から初冬の好天の日の同じ光景を4回、このノートに記載したことがあった。

蜘蛛の糸に浮かんでいるような白鳥たち(2014年)。

蜘蛛の糸に浮かんでいるような白鳥たち(2014年)。

当節の蜘蛛の糸に関して、雪迎え、雪送り、糸遊(いとゆう又ゆうし)、流れ糸、英語でバルーニング、gossmer(ゴッサマー)など、ウェブサイトに記載が見られる。

これらはには、この時節の良い天気の日、蜘蛛が尻を空に向けて糸を吹き出し、風に乗せると自らもその糸に付いて遠くへ旅立つ現象、ないし空中を浮遊する蜘蛛の糸、を呼ぶと記載されている。

但しgoo辞書のgossamerには草むらにかかったり空中に浮遊している)細いクモの糸、の記載があった。田んぼに掛かる雲の糸は英語はゴッサマーでよいのかもしれません。(※問題は日本語ですね)

私が見た冒頭の現象はちょっと目に分かりにくくても、出来れば逆光の位置で少し腰をかがめればかなり明瞭に見える。

過去、記載したものはいずれも同じような小春日和に見られた。一度だけ細い糸が空に飛び立ち、最後の方に小さな虫体が付いていたのを見た事があり、それがいわゆる〝雪迎え〟〝雪送り〟だったのでしょうか。

実は田だけでなく、ゴッサマーで言うように好天の日の芝生や枯れ草に、無数の蜘蛛の糸が揺れているの目にすることがある。

空中を飛ぶ蜘蛛の糸はまれにこれかな?というものに出合う。しかるに田んぼ一面の蜘蛛の糸とはなんであろうか。

空想するに、当節の穏やかな温かい日蜘蛛は糸を放つが、場所や時間により風が弱く、遠くへ飛ばなかった糸がこのように田に付いたままになるのではないだろうか、という考えである。また田んぼや芝生などには特有の小さな蜘蛛がいるのではないか、とも思っているが、如何であろう。

だがかように時節を決めて出現する明瞭な現象にも拘わらず、あまり一般に取り上げられないのを不思議に思っている。

以前何人かの農家の人に尋ねたことがあったが、そういうのは知らない、と仰った。

あるいは時節に敏感な俳人が詠んだり、季語として名付けていないのも不思議と言えば不思議なことだと思っている。

話変わって本日田に近寄ると稲の切り株から二番穂が盛んに出ている。

気のせいか今年は例年よりも沢山実っているように感じられた。

切り株が15から20㎝の高さ。その中から穂が出て先端が実っている。

切り株が15から20㎝の高さ。その中から穂が出て先端が実っている。

穂の部分。

穂の部分。

今まで二番穂はちょろっとしているだけであまり実が入っていないのではないかと思っていた。

ところが今年はしっかり膨らみ頭を垂れているものもよく目にする。

そこで一本、作主のナショカン(ナショナルカントリー)さんに失敬して取らせてもらった。

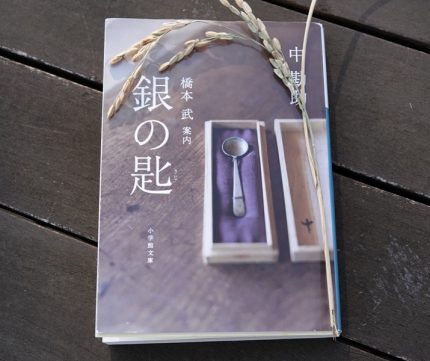

持参した本に乗せた穂。

持参した本に乗せた穂。

手に取るとかなりしっかり実が入っている感触。

爪を使ってかろうじて米を取り出した。右はモミガラと実が無かったモミ。

爪を使ってかろうじて米を取り出した。右はモミガラと実が無かったモミ。

脱穀、籾すりをして採れたのは20数粒の玄米。明日もお天気らしいのでナショカンさんにお断りしてこの二三倍を採り、ガーゼに包んだものを炊飯器に入れ、一緒に炊いてもらおう。

今年は例年以上に白鳥の数が多く感じられる。雪が降らないせいもあって鳥たちは一心不乱に二番穂を食べている。彼女らはモミのままで一向に困らないらしい。

その白鳥と同じ物を食べてみる。どこか幸せな予感。

追加です:田んぼで見てきた蜘蛛の糸。本日gossamerという英語に出合った。最後の頼みは例によってYouTube。

gossamerで試すとテントに同名の商品があるらしく、テントばかりが出る。

gossamer on fieldで探すと幾つかの動画がありました。

この動画は部分的ですが、本日見た田んぼの様子に似ています。

YouTubeは本当にさすがです。

一方国内のサイトは蜘蛛のバルーニングで調べますと少しずつ分かってきました。後日再度書いてみます。

早起きをして海を歩き鳥を見て美術館へ オルゴール、猫、再び鳥 こどもには 良いものに接する。

12月1日。

本日日曜日は晴天の予報だったので、珍しく早起きをした。

早いと言っても7時少々前では、早起きとして通用しそうになく、恥ずかしい。

7時半ころから柿崎を一時間ほど歩いた。大勢の釣り人や静かになった海を撮りたかったが、残念なことにカメラを忘れていた。

海の後一旦家に帰り、朝のハクチョウ見にカメラを持参して昨日の場所へ向かった、

米山を背に朝日を浴びて次々にやって来るハクチョウは大変美しく、いくら見ても飽きなかった。

新たに鳥が来ると先に来ていた一群が一斉に見上げる。

新たに鳥が来ると先に来ていた一群が一斉に見上げる。

大きな花びらが舞い降りる華麗さ。

ハクチョウの後は近隣の新潟県立大潟水と森公園へ。

国内で飛翔する最大の鳥の後は小さな鳥へ、お目当てはエナガ。前回出合ったのと同じ場所へ行ってみるとはやり居た。チー、チー、あるいはキッ、キッと小さな声で鳴くエナガ。素早い鳥なので中々上手く撮れない。

木々を移動するのに付いて回り、何とか少し撮れた。私の腕ではピントもサイズもいまいち。以下中からましなものを載せました。

日本で見ることが出来る中で最も小さい鳥と言われるエナガ。北海道のシマエナガは抜群だが、当地のエナガも大変可愛い。

日本で見ることが出来る中で最も小さい鳥と言われるエナガ。北海道のシマエナガは抜群だが、当地のエナガも大変可愛い。

エナガとシジュウカラはよく一緒にいるという。この日も何となく一緒。

午後美術館に出向くと、カフェは忙しそうだった。馴染みの親子さんと一緒に食事をした。

過日の東京行きのレストランで求めたオルゴール。

過日の東京行きのレストランで求めたオルゴール。

映画「ボディガード」の主題歌「オールウェイズ・ラブ・ユー」

がポロンポロンと流れる。

オルゴールの馬にテーブルにあったマユビトやルパン三世のミニチュアフィギュアが

ことごとく付けられていた。お客様が楽しまれた様子が浮かび、買って良かったと思った。

上掲のハクチョウは柿崎区だが、美術館周辺の頸城区ではどうかと車を走らせた。

高速道路の頸城バス停南側の水田に群がいた。今年はハクチョウが多いかも知れない。

クチバシを使って稲の切り株周辺を突っついている。

クチバシを使って稲の切り株周辺を突っついている。

稲の根を食べているらしい。

群の中の一組のカップル?。ほかの鳥たちが熱心に食餌をしているなか、二人はしばし寄り添うばかり。

寄り添う二羽。

寄り添う二羽。

手前の鳥は片足を挙げて足の冷えを回避している。ハクチョウではよく見かける。

遠くに居た一団が若鳥を先頭に歩いてきた。

遠くに居た一団が若鳥を先頭に歩いてきた。

ねぐら入りの時間が近づいたようだ。

頸北地域の水田に飛来するハクチョウは、朝日池や青野・上吉野の湖沼をねぐらに日中は周辺の田へ食餌に行く。農業と鳥が自然な形で住み合い、独特の平和感に心なごまされる。

比べて長年餌付けをして大量の鳥を集め観光資源にしている所もある。非常に不自然で、鳥類の脆弱化が心配される。そろそろ止めてはどうかなと思うが、どうだろう。

さて過日はおばあちゃんと娘さん親子が来館された。

まだ小さなお嬢さんは絵本を読んでいる。

その時のお母さんの話。

〝こどもには小さい時からできるだけ良いものを見せてあげたい。先日は箱根の彫刻の森美術館や国立都科学博物館に行きました〟

お子さんの嬉しそうな顔がとても良かった。

素晴らしい。

豊かな人生のために私もまったく同感。

そのことは幸福への道のほか,不運な孤独を耐え克服する糧にもなろう。

昔はよく耳にした先のお母さんの言葉を、久し振りに聞いた気がして新鮮だった。

さて良いものに接するのは、そんなに難しいことではない。

間違い無いのは美術館、博物館であろう。また歴史的・伝統的文物や場所を訪ねるのも良い。地域の文化イベントにも面白いものがあろう。少々高級な品は見るだけでもまずは良いし、どうしても欲しくなれば節約を心がけて求めてはどうだろう。味覚は頭脳を開発すると信じているので、年に何度かは少々高額でもランクアップをしてみたい。音楽しかり、名著、名画の書物や映画も身近にいくらでもある。

よいものとは、先ずは飽きがこないもの、光を放って自分を呼んでいるものであり、出合う前提として自然への親しみは全て基本中の基本かもしれない。

それらの中から良いものの系統やトレンドがおのずから整理され、自らの好みが形成されて行けば最高だ。

良いものに接する事はいわゆる〝お勉強〟とは少々違う。それを楽しむ、それに親しむ、あるいは幸福に感じる、ことが決め手ではないだろうか。

樹下美術館も良いものの対象たるべく努力を続け、その末席を維持して行きたい。

本日富山県美術館の方が来館されたと聞きました。

遠路本当に有り難うございました。

本年5月に富山市を訪ねた。

ぜひまた伺わせて頂きたいと思っています。その折はどうか宜しくお願い致します。

素晴らしかったヴィクトル・マザーチェク氏と市村幸恵さんの演奏会。

本日午後、上越市吉川区出身のピアニスト市村幸恵さんとチェコ・フィルの第一ヴァイオリン奏者ヴィクトル・マザーチェク氏によるコンサートが大潟区のコミュニティプラザで行われた。

現在、NHKおよびサントリーホールに於ける東京公演はじめ横浜など日本各地をツアー中のチェコ・フィル。お忙しい第一ヴァイオリン奏者と市川さんの演奏は大変貴重で、心ゆくまで楽しませて頂いた。

ぴったり息が合ったお二人の演奏。

ぴったり息が合ったお二人の演奏。

共催した樹下美術館からの花が見えた。

1部はモーツアルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 作品378、ドヴォージャーク:ソナチネ 作品100。

二部は日本の歌から「夏は来ぬ」「赤とんぼ」「里の秋」、マルティヌー:インテルメッツォからヴァイオリンとピアノのための4つの小品、スーク:4つの小品、スメタナ:我が故郷より が演奏された。

演奏は懐かしげな繊細さと圧倒的な力強さ、そしてモダンな旋律や心弾むリズムで私たちを虜にした。

アンサンブルはチェコ人の最も好むところ、と過日市村さんにお聞きしていた。ご本人たちが心から楽しみながら意気を合わせる演奏はとてもスリリング。互いに反応し合う様子から時に即興演奏の如くに聞こえたほどだった。

休憩を挟んで2時間、素晴らしい演奏会はあっという間でした。明後日は熊本で演奏するマザーチェク氏、充実の市村さんは昨年チェコ大使館で演奏されました。

このたび二人は福岡でもデュオの予定とお聞きし、益々のご活躍をお祈りしています。

柿崎区は浄福寺の彼岸花。

過日柿崎に用があり、帰り道浄福寺さんを覗くと鮮やかな彼岸花が見えた。

本日昼、よく晴れたので訪ねて境内を歩かせて頂いた。

如何にも複雑な形状の彼岸花は魅力的で、その毒性によって咲いている場所を懸命に守っているように見える。

台風の通過で本日二回目の記載。

台風17号の影響で朝方吹いた風は昼過ぎに少し収まった。しかし午後から再び猛烈に吹き荒れた。

午後3時半頃、美術館うら手の農道で。

午後3時半頃、美術館うら手の農道で。

刈り取りを終えた田んぼからワラくずが舞い上がる。

畑の砂ぼこりもひどかった。

間もなく18時になる潟町の通り。

間もなく18時になる潟町の通り。

台風の日、晴れていれば遅くまで空が赤いことが多い。

夜遅く風は収まり、23時過ぎからぽつぽつと雨が降り出した。日中庭はひどい熱風によってしおれる草木が多く、時間を掛けて撒水をした。恵みの雨になりますように。

ひどい日でしたが来館された皆様、誠に有り難うございました。

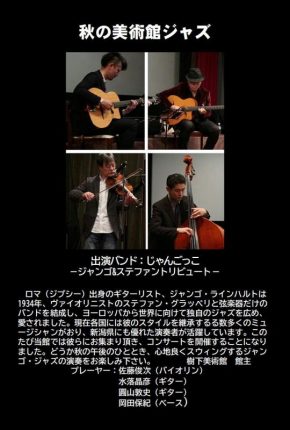

雲の日 待ち遠しい「じゃんごっこ」さんの演奏。

午後施設の回診の日。

施設への途中で見た海側(西~北)に層状の白い雲が印象的だった。回診後、やや遅くの在宅回りで寄った四ツ屋浜の雲は一層鮮やかさを増していた。

在宅を終えて今度は上下浜へ。さまざまな形状の雲が青い空を背景にとても賑やかだった。

仕事を終えた午後6時過ぎ、こんな日は滅多に無いと思い大潟区蜘蛛が池の先、潟川の夕暮れも見に行き、それも掲載しました。

さて10月5日(土)午後3時半開演の美術館ジャズが近づきました。

出演の「じゃんごっこ」の皆さんの調子はどうだろう。

以下はじゃんごっこの音楽的源(みなもと)であるジャンゴ・ラインハルトが作った曲の一つ「ヌアージュ」。

ジャンゴがギターを弾いています。

ヴァイオリンのステファン・グラッペリが演奏するものもYouTubeにありましたが、比較的音が良い二本のクラリネットとパーカッションが加わった1940年録音というヴァージョンを掲載してみました。

フランス語「ヌアージュ(Nuages)」は雲のことです。

幌馬車隊で育ったロマ(ジプシー)出身のせいでしょうか、その生涯は旅人のようだったジャンゴ。この曲ヌアージュに旅情を感じるのは私だけでしょうか。

樹下美術館ジャズの当日「ヌアージュ」は聴けるだろうか。

いやいやどんな曲でもいい、「じゃんごっこ」さんが待ち遠しい。

現在当日の参加申し込みの方は50名様を越えたところです。

現在当日の参加申し込みの方は50名様を越えたところです。

もう少々余裕がありますので、ご希望の方は以下美術館のお電話でお待ちしています。

入場料は大人お一人2000円です。

☎025-530-4155

孫の土産新潟県限定コーラ 坂口記念館と椿「炉開き」。

以下1日遅れで申し分けありません、昨日のことです。

昼過ぎに妙高市の孫が前日南魚沼市に出かけ、釣り施設で遊び、川魚を食べてきた、と言って来館した。楽しい行楽の様子を聞き、お土産の新潟限定コーラをもらった。昨年10月、魚沼地方を訪ねた私たちは、孫のためこの限定コーラを買い、このたびお返しということだった。

館内のテーブルで、傍らに小さな不二子ちゃんフィギュアを添えて撮りました。

館内のテーブルで、傍らに小さな不二子ちゃんフィギュアを添えて撮りました。

大きく見えますが、高さおよそ18,5センチ、250ミリリットルで熱量は113㎉もあります。

高熱量なので庭仕事などで汗を書いたときに冷えたのを飲むつもりです。

その後、家内の身内が見えられ、夕食をご一緒した。食事まで時間があり、近くの坂口記念館を案内させて頂いた。閉館まで余裕は無かったものの、発酵と醸造の世界的権威である坂口謹一郎博士に関連する資料、氏が支援をした齋藤三郎作品などを興味深く観た。三回目の訪問だが、前回から時が経っていたせいか新鮮さを覚えた。

300円の入館料で観て回り、広間の机で番茶と梅の味噌漬けを頂いた。

その折、案内の方が庭から一輪の椿を持ち出してくださった。

初めて見た椿「炉開き」。

初めて見た椿「炉開き」。

薄紅色の花は小さく、指で輪を作ったほどの大きさ。

茶の木と雪椿の自然交配で出来たという品種。

なるほど大きさは茶の花、不揃いな花びらにユキツバキの印象がある。

茶席の炉開きは11月からだが、今年の高温で例年より早く咲いたという。

可愛くけなげな花を一鉢もとめてみたい。

文化勲章受賞者である坂口博士はまた和歌に優れ椿の愛好家だった。園内に190本の椿が植栽されているという。一般に椿の生長は遅く、育てるのは案外難しい。しかるに前回の訪問時に比べ木々は青々と成長し力強く見えた。年内にゆっくり再訪したいと思った。

夕食のノドグロの頭、身の方はお作りで出た。

夕食のノドグロの頭、身の方はお作りで出た。

ほかにお寿司などを食した。

ある有名なヴァイオリニストの衣装を制作され、余暇には乗馬に夢中の多才な方との食事。ようやく涼しくなった秋の夜、楽しい話は尽きなかった。

土曜日のあれこれ。

日中よく晴れた土曜日、普段静かな樹下美術館を賑やかにして頂いた。

曲折はあるが秋らしくなってきている。刈り入れの最中、周囲の水田が色濃く豊かに実っている。

ところで、農家の患者さんに“田の稲穂は良く実っていて今年は豊作ではないですか”と尋ねたところ、“先生が見ている田んぼのヘリは、特に良く実る場所なんです”と意外な事を仰った。

その訳は、田のふちは風通しが良く、日光が沢山当たり、しかもゆらゆら揺れるのも稲には良い、という事。なるほど、そこを見ているだけではまだ何とも言えない、という一種眼からウロコの話でした。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

午後二つの格好良いバイクが美術館の駐車場に止まっていた。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

新潟市から上越市へツーリングという爽やかなカップルさんの車でした。

遠くから有り難うございました。

午後にSPレコードご持参のお客様が見えた。

今日は皆バッハ、という中から歌曲「コーヒーカンタータ」が掛けられた。ヨーロッパにコーヒーが入った頃の曲だという。コーヒー好きの娘を、それを嫌う父が、結婚話まで持ち出して何とか止めさせようとする親子のやり取りが内容。

バッハとコーヒーとは意外だが一見いかめしい印象の作曲家に親しみを覚えた。曲まで作るのだから、バッハにとって新しい飲み物への関心は相当に強かったのであろう。そもそも当時の先端芸術家であれば、それもまた頷ける。

11月9日(土)の「蓄音機によるSPレコード鑑賞会」には是非もう一度このレコードを解説付きで聴いてみたい。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

格調高くテンポ良く始まる第1楽章をリクエストして二回掛けて貰った。

おまけその1:一昨日、庭で以下の写真を撮りました。クリスマスローズの下の土が葉の形通りに盛り上がっていたのです。中心部まで盛り上がっているところを見ると、葉の下の土が雨を免れ、結果として盛り上がたようですが、実際どんな作用が起きたのか分かりませんでした。こんなのを見るのは初めてです。雨が葉っぱを使って彫った彫刻?

おまけその2:本日ゴルフの渋野選手は更に遅れてしまった。行き場の無いストレスが運動機能をも狂わせるいるのでしょうか。せめて最終日の明日は能力の一端を見せてもらえれば嬉しい。それにしてもダントツに躍り出た畑岡奈沙の凄さは驚くばかりであり、彼女は渋野選手の最良の手本になるのではなかろうか。

色々と書いてしまいました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月