頸城野点景

春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

暖かな天候に恵まれている。本日の当地髙田で最高気温22,5度と出ていた。1週間前に寒いと感じていたのが、日時によって暑いと言わなければならなくなった。

陽気に誘われて一昨日は大潟水と森公園へ、本日は頸城区の大池憩いの森公園に隣接する自然学習実践センターへ行った。いずれも景観は水辺を有する自然公園でどちらかと言えば水と森公園の方が良く手入れされている。

以下まず一昨日の大潟水と森公園からです。

あちらこちらに伐採された樹木。

あちらこちらに伐採された樹木。

海苔巻きのようで、見るとお腹が空く。

当日は日曜日、美術館へ帰ると田んぼ脇のベンチでベビーカーを交え賑やかなお子さん連れがくつろいでおられた。

そして本日午後は大池いこいの森公園の東隣にある日本自然学習実践センター里やま学校というややこしい名だが素朴な場所へ行った。まず鳥を観れるかと、公園に沿った山裾の農道を走った。

春風が吹く未舗装の道で舞う小さな影は落ち葉でなさそうだった。車から出て近づくと美しい蝶が路上にいた。初めて見る赤い蝶は4つの眼模様を持ち、何とも華やかだった。

越冬場所から出たばかりなのか陽に温まろうとしている風だった。

差し渡し5㎝前後の大きさ。帰って調べると「クジャクチョウ」とあった。主に高地や北海道で見られるらしいが近時平場にも現れるようだ。

お目当ての学習実践センター(水場をあしらった自然公園)は残雪があり、そこそこ歩けたが西向こうの大池いこいの森へは僅かのところで雪に阻まれた。 園内の明るい雑木林。

園内の明るい雑木林。

厳しい冬のためまだミズバショウ、スミレ、イワカガミなど予想した花の姿は無かった。だが特別華やかなチョウに出会えて大満足。

東風(こち)の昼庚申塔の日射しかな

近い所でも出かけてみれば自然はお土産を用意してくれる。例年どおりであっても変わらぬことがお土産になる。まして本日のクジャクチョウは「冥土の土産級」だった。

コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

降ったり止んだりを繰り返した一帯の雪は止み積雪も僅かとなりつつある。本日は寒かったが日足は春に向かっていることだろう。

記載が遅くなりましたが、去る3月1日土曜日午後、鳥たちを見に出かけた。柿崎、吉川の区が跨がるような場所でコハクチョウの大きな群を見た。200メートルほど帯状に集まり、一部にガンが混っていた。群はこれまで見てきたなかでも最大クラスの大きさだった。

しばらくすると左側の一群が急に飛び立った。普段白鳥は人や車が近くを通っても飛び立たず、せいぜい後ずさりをする程度なのに。

突然群の一部が飛ぶ。

残った群は一斉に首を伸ばし緊張が伝わった。

野犬と思われる大きな犬が

野犬と思われる大きな犬が

脇の畦を歩いてくる。

見事に揃った白鳥の反応。

犬は群のすぐ近くを歩いたが殆どの白鳥は飛び立たず、一斉に首を伸ばし左を向き犬が通り過ぎるのを待った。彼らには横から後ろの一部が見えているはずで、敢えて犬と視線を合わさず横目で見るのが警戒姿勢のようだった。

犬は襲わず白鳥は動かず、犬の通過から1,2分して全てが元に戻った。

万一犬が襲った場合、見かけによらず攻撃力があるという白鳥は一斉に反撃したかも知れない。また犬はそれを知っているのかもしれない。

水田に広がり優雅に過ごしているかに思われる白鳥も空と地上からの危険にさらされていることが垣間見られた。

ハクガンはまだ滞在しているかを確かめるのが探鳥の目的だったが、ここでは見当たらず頸城区へと向かった。

頸城の何カ所かでコハクチョウの群を見た。その中の一つにシジュウカラガンが混じっていた。

2月28日の群と同じかも知れない。

2月28日の群と同じかも知れない。

やはりさほど人を恐れない印象。

コハクチョウの口元を追ってみた。この時期ぬかるんだ田で稲株の下に首を突っ込み根を食べるのをよく見る。しかし本日はそうせず、雪面や古株をクチバシですくい、落ち穂や二番穂の米を探している風に見えた。餌はそれで十分なのだろうか。

明日からの週末、再度コハクチョウやガンを見てみたい。週が明けると気温が上昇するらしく、今年最後の探鳥機会になるかもしれない。

温かな日に訊ねたお宅 柿崎海岸 首輪のコハクチョウ。

我が儘言って休日にさせて貰っている本日木曜日。暖かく晴れた柿崎海岸へ行った。

去る2月9日の当欄で強風のカモメを掲載して半月、陽は高く明るくなり海も春めいてきた。

帰路は白鳥をみるため新井柿崎線(県道30号線)を走ると水田のあちらこちらに群がいた。

午後あるお宅にお呼ばれしていた。

おひな様が飾られたお家で、時代を色濃く反映する人生を歩まれたご夫婦の話をお聴きした。奥只見の開発の渦を体験され、新潟地震は佐渡で津波前の引き波を見、凄まじいバブルを乗り切られ、奥様と仲良く旅されたヨーロッパ各地。はじめて聴くご夫婦の話にはとても勇気づけられた。

お宅を辞して鳥を見に行った。

かなり暗くなったが鳥たちはまだいた。以下の写真は陽が落ちてしばらく後の5時15分過ぎ。遠くの車はみなヘッドライトを点けて走る時間にも拘わらず熱心に餌を食べていた。

ねぐらへ飛び立つのを見ようと待っていたが、まず私達の食事時間が近づいたので鳥より早く帰った。

ところで日中と夕刻の二回同じ場所を訪れたところ首輪を付けた2羽の個体がいた。いずれもモニターで拡大して確かめた。

首輪は黄色と赤に見え、両者は異なる鳥のようだった。ネットに標識コハクチョウの報告サイトがあった。残念ながら標識番号の同定は出来なかったが,それ以外を記載して届けた。

午後伺ったお宅は患者さんのお家。周辺は田圃、奥様手作りの食べ物は美味しくとても楽しかったです、大変ご馳走になりました。

本日ちゃんとした初雪?

本日近隣は雪に降られ、今冬初めてどこもかしこも白くなった。積雪は10㎝前後で冬将軍の挨拶と理解される。これから先が大事なのだが、将軍は何も詳しく答えない。頼りの予報は一旦ひと休みを告げているけれど、その通りにお願いしたい。

以下は本日の写真。白一色となり風もなくきれいだった。

美術館裏手の水田。

美術館裏手の水田。

本日は忘年会をした。ラ・ペントラッチャでスタッフはじめお世話になった皆さまと集まった。

来たる11月7日からラッセル・ジョケラさんの展示会 晩秋の花 近隣のコハクチョウ

今年最後の催事は「ラッセル・ジョケラ オリジナル オーダーメイド家具展」です。妙高市在住、当地で親しまれるジョケラ氏のオリジナルな家具と人気のクリスマス向き「アーサツリー」なども展示されます、どうかご覧下さい。

絵画ホールを中心に一部陶芸ホールにも置き、倉石隆、齋藤三郎作品はそのままにして温かな展示会を期待しています。

“ジョケラさんの自己紹介

1963年に、アメリカのカリフォルニア州、サリナス

という所で生まれました。

母は佐世保出身の日本人、父はフィンランド系ア

メリカ人です。

父は学校の教師をしていました。

フィンランドからアメリカに移住してきた祖父母は、

農業やクリスマスツリーのモミの木を育てたりして

いました。

私も十五年間この小さなクリスマスツリーを作って

います(笑)。

シアトルのカレッジで芸術学と英語学を専攻してい

ました。その後シアトルの日系会社で、インテリア

デザインと住宅施工の仕事をしていく中で、より木

工のことを深めたくて住宅内装や木製の船づくり、

オーダーメイド家具、美術館とオフィスのインテリア

を手がけました”

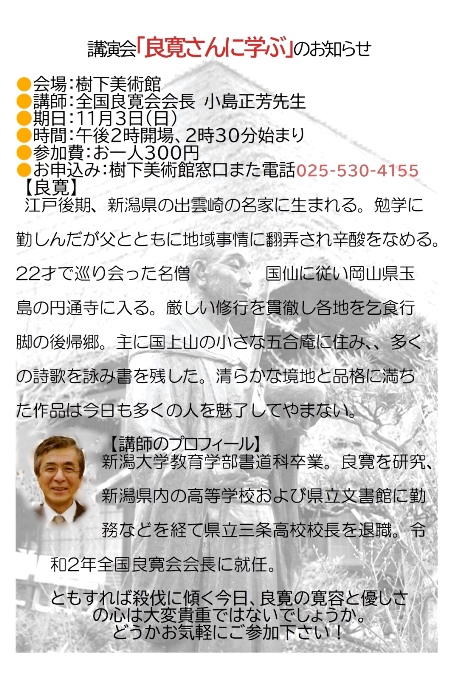

さて慌ただしくしているうちに11月3日は文化の日の講演会「良寛さんに学ぶ」が目前となりました。晩秋の日に聖僧とい呼ばれる良寛さんのお話を全国良寛会会長・小島正芳先生からお聴き出来るのは幸せです。お陰様で予定した80人ほどの参加になり、感謝しております。

夏の長い暑さで庭の花は乏しくなっていたのですが、ここへきてホトトギスとリンドウや西王母椿が咲きはじめました。

話変わり、近隣にコハクチョウが沢山来ていると聞いたいましたので、午後から夕刻に見に行きました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

本日今年最後の同業ゴルフ。

本日は同業者で行うゴルフの今年最終回でした。朝まで降った雨は上がり、調子はいまいちでしたがメンバーに恵まれ楽しいゴルフでした。

私達の組は三人で、一人はベスグロ優勝、もう一人は三位で私は14人中8番目でした。

以下は途中の一コマです。

毎年この場所の紅葉の落ち葉は楽しみなのですが、本日の色はいまいちでした。長く続いた暑さのせいと聞きました。

毎年この場所の紅葉の落ち葉は楽しみなのですが、本日の色はいまいちでした。長く続いた暑さのせいと聞きました。

さて一体私のゴルフは何才まで出来るのでしょう。

二位だった人は私より少し若いのですがほぼ同じ年。本日のコースで毎年最終回が行われます。“今日は不満足だった、来年は1週間前にここで練習しましょう”と仰り、すかさず私は“是非とも”と返事をしました。

自分の年では一年先の約束など本当は出来ないのですが、私達はどれほどゴルフが好きなのでしょう。

路傍の花 木村茶道美術館のお茶 サブリーユの夕食。

本日木曜日は休診日だが、午前に急患に相当する方が来られ、症状から病院に連絡、急遽紹介状を書いて向かっていただいた。どんな返事になるのか気になる。

終えて美術館へ。道中の花を見ながら向かった。

美術館に毎年東京から見えるお客様の姿があり、お話の後柏崎市の木村茶道美術館へご一緒した。

午後2時からの席に座り、15人ほどのお客様で賑わった。私達三人は七客からで私の茶碗は松井康成、客人は田村耕一、妻は藤原啓だった。いずれも人間国宝の一級品で創始者木村翁の眼力に驚かされる。

広やかな志野の菓子器(桃山時代)。

広やかな志野の菓子器(桃山時代)。

描かれている松島の文も達者。

上辺の織部風の文様の区切りは

芙蓉手が意識されているという。

皆さんの目を惹いていた志野

皆さんの目を惹いていた志野

向こう付けの見立て茶器。

お正客に長次郎の楽茶碗が。

宗旦の繊細な茶杓が用いられた。

夕食は客人と大潟区は近くの野菜フレンチ「サブリーユ」をご一緒した。

いずれも健康的でいっそう創意工夫された料理を美味しく食べ、長い一日が終わった。

皆さまの「お声」から 当地も梅雨開け。

美術館内のノートに残された皆さまのコメントを一年に二度前期後期に分けてホームページの「お声」欄に掲載させて頂いています。3月~7月の前期がまとまりましたので来週月曜日にホームページにアップ予定です。

本日はその中から幾つかを上げさせて頂きました。

○友人と二人で訪れました。上越にこんな素敵な美術館があるなんてびっくりし、優雅なひとときを過ごせました。素晴らしい作品とお庭、カフェも素晴らしく日常から離れゆったりできました。

○愛知から来ました。隠れ家的な美術館とカフェで、近所にあったら、いつも来たいくらいです。また、機会あれば来たい場所です

○四月より神奈川から単身で犀潟に来ました。想像とは違いとても暖かく暑いくらいで驚きました。近くにこんなに素敵な美術館とカフェがあり、時々立ち寄りたいと思います。

○・倉石さんの作品、今でも何てモダンなのでしょう。全体に男も女も細くて精神まで研ぎすまされている感じ。それでいてロマンチックさもあるところが好きです。いや、自分の体型がゴロンとしていて、こういうシャープさに若い頃から憧れていたから?が大きいかな。 七十一歳で右半身が不自由になられたとのこと。「めし」1953作が、おもしろくて気に入りました。ガリガリの体に魚一匹。はしと椀を持つ手は大きく。そして、左利き!です

○結婚する前から来ていた樹下美術館カフェ。今日は旦那とお腹の赤ちゃんと来れて感慨深いです。今つわりで食べられるものが限られてますが、ここのピクルスが最高においしいです。ノンカフェインのハーブティーもあり、とてもありがたいです。水浴びしている小鳥と庭のお花を見ながらいい気分転換でき、とても良い時間でした。

○初めて美術館に来ました。これからたくさんの美術館を巡りたいと思っていて、その一番がここでよかったです。

○とても心地が良い空間でした。東京にも出店してください。

○私はカレーを食べるぞ!→カレーがおいしすぎた!またカレーを食べに来たいと思います。

○緑色的庭園、紅茶的茶、彩色的午餐、視覚、味覚、心炅都得到了享受和満足!

(翻訳:緑豊かな庭園、赤い紅茶、色とりどりのランチ、視覚、味覚、心がすべて豊かになり、満たされました)

○苦しい時にこちらに来ると落ち着きます。もう少し頑張ります。また伺います。

○人生ツライです。来てよかったです。

○勉強がんばります!目指せ不老不死!

○7東京からK氏、高田からもK氏来られ、5年前買われた当館グッズのボールペンを今もお使いになられ、それで書いています。

○ここは、本当にいやされます。無になれます。山に行ったのと同じくらいのパワーがあります。ありがとうございます。

樹下美術館は小さな美術館ですが、皆さまのコメントに励まされます。

見ていますと、樹下美術館には明日に向かう力強いパワーと今日を癒やす静かなパワー両方があるようです。

また初めて訪ねる美術館が当館だったとは嬉しい限りです。訪れた場所には様々な美術館があることでしょう。旅をし美術館を巡ることは人間と地域の宝に振れることで、楽しみながらする成長の旅でもあります。「出発おめでとうございます」と言いたい気持です。

新潟県は昨日が梅雨明けでした。例年より9日遅いということ、確かに降っては晴れるを長く繰り返えしました。必要な雨と晴れ間により稲は素人の私にも良く育っているように見えます。昨年は異常な不成績でしたが今年はとびきりの豊作を期待したいところです。

本日近隣の水田と空。

本日近隣の水田と空。

1週間の予報を見ますと毎日☀マークが出ています。まだ40度近くにはならないようです。

週末は「オオウバユリ祭」 蜘蛛ケ池のオニユリ 四ツ屋浜で自撮り 長峰のカカシ。

昨日27日午前、再びA氏が二貫寺の森のオオウバユリの写真を送って下さった。10数個の花をつけた豪華な写真だった。

場所はもう1枚から二貫寺の森の

場所はもう1枚から二貫寺の森の

「ともだちハウス」広場のようだ。

同じ日の午後、A氏の写真にせかされるように二貫寺の森へ。すると前回11日の初回より沢山の株が目に付く。県道から入るや駐車場までの間に何株も開花している。

道ばたのクズもそうだが、ツル性の植物は陽当たりの良い場所で威力を発揮する。そのため道路際の草木は、松の苗さえ絡まれて消えてしまうことが容易に起こる。道路が多いのは良いのだが代わりに苦しむ草木を見るのは辛い。

駐車場の周囲にも何本か映えていて、入り口から11本を数えてともだちハウスへ向かう。

ともだちハウスの広場に出た。

同じ陽当たりでも広場の花は良く育ち背が高く沢山花を付けている。下草から突き出ているので余計に目立ち、特に上掲の花は豪華で根元に近い茎は驚くほど太い。

握るとまるで木のようで、これが「ゆり」だとは!すぐ上に草履のように大きな葉がほぼ同じ高さでぐるりと茎を取り巻いている。

二貫寺の森のオオウバユリはその数において想像以上で本日の目的は十分に果たしたとして引き返した。

以下は駐車場までの帰路です。

森の奥に目をやると向こうに沢山花が見えたので入ってみた。

林間のものはさらに葉を大きく広げているが、花数は少なく貧弱に見える。陽が当たらないせいであろう。その近くにも群れ咲く場所があり、この森にはどれだけのオオウバユリがあるのだろう。

二貫寺の森を辞して美術館にもどるとなんとA氏がカフェに。話は当然オオウバユリで盛り上がる。ブログに書くとA氏が反応され二貫寺の森へ行き私に状況を知らせてくださり、私も心奮わせて出かけた。

驚いたことに氏は黒姫の童話館の途中で撮りましたと、素晴らしい花が複数並んだ写真を見せてくれた。国道のすぐ脇、路傍である。こちらではジメジメ「し場所で見るものが、高原では国道際にも生えるのか。本当に驚き、まだまだこの花には驚くことがありそうだ。

さてこの日雲が盛んで夕刻には美しい夕空になった。四ツ屋浜で記念に自分を入れて撮った。2021年心筋梗塞から回復したあと同じように四ツ屋浜で自分を撮った。この度は白内障手術の終了記念にした。

ここまでは昨日27日の分、以下は本日28日日曜日の種々(くさぐさ)です。

午前は溜まっている医療や福祉の書類を書き午後から周辺へ出かけた。大潟区は潟湖が多い。ジメジメした場所の一つ蜘蛛ケ池を思いだし、ウバユリが観られないか出かけた。池に近づける場所には無かったので、周囲の雑木林の小さな流れを探してみた。

辺りに目を凝らすと遠くに2本の花。

辺りに目を凝らすと遠くに2本の花。

潟が多い大潟区では、私が知らなかっただけで昔からオオウバユリが案外多く咲いていたことが考えられる。開花直前に急に伸び、咲くとすぐ枯れるなどから目立たなかっただけかもしれない。

蜘蛛ケ池の帰路、同集落手前でオニユリが沢山咲いているのを見た。

その後吉川区長峰の田で見たカカシが面白かった。

スズメはともかく私達には

スズメはともかく私達には

十分楽しいカカシでした。

ビニー製のようです。

最後ですが、週末は「ウバユリまつり」と言うべきものでした。花を間近でみたのは初めてで、色々変わった花だと思いました。

流れなど湿気の多い場所を好むこと、スカシユリ風の切れ長で波打つ形状、ほぼ同じ高さで360度茎を囲んで展開する広い葉、開花直前に一気に延びる茎、日光の条件に合わせしぶとく生きるらしいこと、あっという間に枯れるなど独自の性質をもっていることが垣間見られました。

みすぼらしいものから威厳に満ちたものまでバリエーションに富み、それは長い間の巧みな生存戦略によるものではないかと考えられ、この花の古さを想像しました。

二貫寺の森で匂いを嗅いでみますと、ほんのかすかですがやはり百合の匂いがしました。

長くなりました。

「二貫寺の森」へ、オオウバユリを見に初めて行った。

およそ小雨模様の本日、晴れ間も見えた午後、姥百合の状況を大潟水と森公園に電話して尋ねた。すると、現在1カ所で確認されていますが、「二貫寺の森」では何カ所かでつぼみがみられているようです、という返事。

二貫寺の森は初めて聞く名前だった。さっそく調べてみるとおおよその場所が解った。上真砂の交差点の東、(株)コスゲに隣接する森一帯がそうだった。着くと駐車場と管理棟(施錠されていた)があり、如何にも湿り気の多そうなフラットな場所で、植物と樹木が濃密に茂っていた。

薄暗い森を、ここなら姥百合(オオウバユリ)があるかも知れない、と歩き始めた。

スマホの歩数で3000歩ほど歩き、10本前後のオオウバユリを見た。

背の高さに違いはあるが大潟水と森公園の電話どおり眼前にする事が出来た。おそらく先端のつぼみに見える部分は更に伸び、そこにいくつもの花を着けるものと思われる。

背の高さに違いはあるが大潟水と森公園の電話どおり眼前にする事が出来た。おそらく先端のつぼみに見える部分は更に伸び、そこにいくつもの花を着けるものと思われる。

姿は崇高で、うす暗い湿地の中に繁茂する無数の植物を代表するかの如く真っ直ぐに堂々と伸びていた。

開花はいつ頃なのだろう。まず1週間おきくらいに来ては眺めてみたい。

以上が一回目の二貫寺の森歩きでした。初めて歩く湿った場所は何が出てくるのか少しく緊張するが、随所でひらひらするハグロトンボに心なごまされた。

普通であればこのような場所は荒れ果てて一歩も踏み入れることが出来ないのだが、珍しい事にここはクズやクサギの繁茂も全く見られず、かって読んだ閉鎖林を想像させる望ましい森林環境が保全されている印象を受けて驚いた。

二つの河川による永年の作用でこのように豊かな自然が形成されたとある。しかし関係者の維持管理努力は並大抵ではなかったのでは。「公園」と名付けられていないのも良いと思った。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- シジュウカラガンに初めて出会った 北帰行が始まっているのだろう。

- 温かな日に訊ねたお宅 柿崎海岸 首輪のコハクチョウ。

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月