仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

長きあこがれ宇治平等院で。

正月は8日となり本日月曜は成人の日。

かっての自分のその日は東京で浪人中で、受験を控え式の意識は皆無だったのではなかったか。

その60年前に夢想だにしなかった今年正月の短い西国旅行。本日は去る1月2日、幼少からの憧れ宇治平等院行きを記したい。

小学時代の高学年、切手を集め始めていた。安くても手に入る記念切手に混じって国立公園などの名所切手をあこがれとともに眺めていた。

中でも特に気に入っていたのが錦帯橋と宇治平等院だった。錦帯橋は2012年母の遺影をリュックに佐賀県の菩提寺を訪ねた帰路岩国に寄って念願を叶えた。

錦帯橋

錦帯橋

昭和28年発行の観光地百選切手

そしてこのたび1月2日午前早く、80過ぎて初めて平等院を訪ねた。

平等院鳳凰堂

平等院鳳凰堂

昭和25年発行国宝シリーズ切手

いずれの切手も今は手許にありません。

初めてこの目で見る平等院鳳凰堂は

初めてこの目で見る平等院鳳凰堂は

想像を遙かに超えて素晴らしかった。

浄土か来迎か

浄土か来迎か

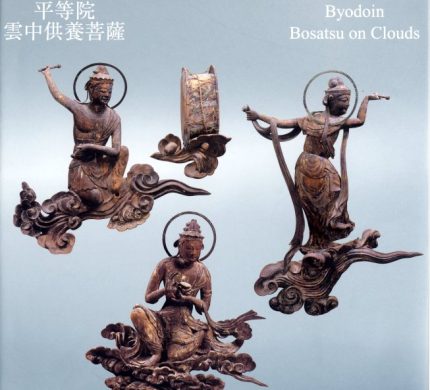

「平等院雲中供養菩薩」の図録表紙

地下の鳳翔館の壁や美しいガラスケースで観た雲中供養菩薩像群には有り難くて言葉も無かった。展示されて20躯を越える菩薩はそれぞれ細い輪光を負い法衣をなびかせ、麗しい雲に乗って合掌し、楽器を奏で、法物を手にするなどして天から軽やかに降りてくる風だった。

鳳凰堂と庭園は浄土を表すようだが、雲中供養菩薩は一つに浄土の表象でああろうが、死を迎えようとする者を来迎し供養するために降りてくる大事な役割を負っているのではないかと写った。

これまで800例前後の看とりを経験したが、それぞれの場面は全く様々で、その都度“ああ今この人は自らの苦楽を終えられ冥界に入られた”と胸に刻み合掌してきた。多くの人でそうだったが、父、母の時は加えて人生のあまりの「はかなさ」に涙が止まらなかった。

しかし平等院で多くの慈悲に満ちた菩薩の来迎する様を見て少々考えが変わった。

老いや病でお終いの喘ぎの際に、どこからともなく漂い集まる菩薩たち。私達にはそれが見えないし聞こえない。だが見えも聞こえもしないゆえ余計に尊いのだろう。長く苦しんだ人も突然の人もそれこそ「平等に」そっと慈しみを受け供養される。

しかし私にはその後死者はどこへ導かれるのかはまったく分からない。

もう50年近く前のことある先人に尋ねた、私の祖先だけでも何千何万人もいて挨拶回りでけで明け暮れするかもしれない。まして全人口ときたら何億何兆の不死の先祖であの世はぎゅうぎゅうだろう、たとえ極楽でも、と。

日頃、死はただ一点、生命の終息現象であり、あの世は多分無く、この世で全てが完結していると思っている。そしてこの度の平等院の雲中供養菩薩をみて、死の床で最後に苦しむ者に対して、様々に麗しい菩薩たちがやってきて、経を唱え音楽を奏で苦楽の生涯を祝福(供養)し救済するイメージをこの胸に仕舞った。

臨終で死後数十分するとおよそ皆それまで見たことが無いような穏やかな顔になる。もしかしたらその間に諸菩薩が心込めて慰め供養してくれからではないのか。

その後を問うのは自由だが、少なくとも何千何億という人々の精一杯の苦楽や修行の末に生まれたであろう雲中供養菩薩の姿と振る舞いは人生の終末にまつわる形而上の曖昧さに対する一つの正解かもしれない。

※生前、諸菩薩に癒やされ励まされるのは勿論ですし、より安寧な死後世界があるとする考えも真っ当だろうと思っています。

正月の西国旅行 一日目京都。

昨年正月は隣県長野の別所温泉の一泊旅行をした。安楽寺の国宝三重の塔は静寂の中、夜半に降った僅かな雪で各層の縁が白く染まり、それは美しかった。

今年はせっかくだから温かい地方へということで、京都、倉敷、高松に一泊ずつして西へ向かい、4日午後最後に備中玉島へ赴き、江戸時代に若き良寛さんが修行した円通寺を訪ね、何とか無事な正月旅行を終えた。

一日目の午後京都で知った能登半島地震。終始気をもみながらの旅だったが、間もなく82才を迎える旅行記念として本欄上に拙い足跡を残すことにしました。

京都の宿は駅に繋がったホテルで移動には便利だった。

早速のめあてを訪ねる

早速のめあてを訪ねる

「泉涌寺(せんにゅうじ)」の長い参道。

同寺は数ケ寺の塔頭を有する皇室の菩提寺。

初めに左手前の「戒光寺」

初めに左手前の「戒光寺」

寺院の正月花はいずれも見事だった。

大きさと美しさに圧倒された

「戒光寺」の「丈六釈迦如来立像」

運慶・湛慶親子の作とされる。

戒光寺を出て長い参道を歩くと深閑とした山あいに「御寺 泉涌寺(みてら せんにゅうじ)」の大きな伽藍が現れる。

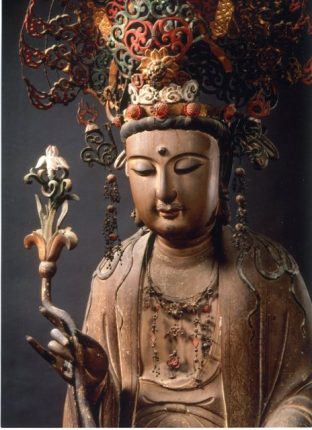

宗代の「楊貴妃観音菩薩」

宗代の「楊貴妃観音菩薩」

異国情緒の表情と宝冠。

(絵はがきより)

泉涌寺の水源である「泉湧水屋形」。

泉涌寺の水源である「泉湧水屋形」。

左手に清少納言の歌碑があった。

歌「夜をこめて鳥のそら音ははかるとも、よに逢坂の関はゆるさじ」は百人一首に。

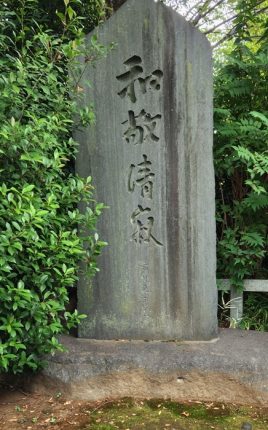

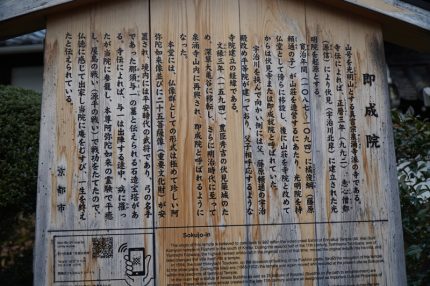

泉涌寺を出て歩くと右側に「即成寺(そくじょうじ)」。境内裏手に那須与一の大きな墳墓があった。

泉涌寺を出て歩くと右側に「即成寺(そくじょうじ)」。境内裏手に那須与一の大きな墳墓があった。

数日後、高松往復の海上で源平合戦の那須与一にまつわる屋島が繰り返し見え隠れし、旅情を誘われた。

即成寺の高札を観ているときに頭がくらくらとして、何か発作が起きたと思った。間もなく東京の長男から電話があり、能登地震を知らされた。

即成寺の高札を観ているときに頭がくらくらとして、何か発作が起きたと思った。間もなく東京の長男から電話があり、能登地震を知らされた。

京都は泉涌寺とその塔頭二ケ寺を回った。

雪はこの程度にしてもらいたい。

上京2日目の護国寺、六義園、そして飯吉さん兄弟の音楽。

本日日曜日は午後から池袋の東京芸術劇場で音楽会を聴く日。先ずかって何度もその前を通った二カ所の東京名所、護国寺と六義園を訪ねた、

昨日食事を一緒した孫と護国寺で待ち合わせ。同寺は真言宗豊山(ぶざん)派で家の宗派にあたる。大きさは想像以上で、武蔵野丘陵の面影を残すゆるやかな起伏を生かした壮大な寺院だった。

不老門へと石段を上る。

不老門へと石段を上る。

赤い建物に緑が映える。

春のツツジも美しかろう。

大師堂の脇に裏千家茶道、第13代家元、円能斉〔1872年生まれ)の顕彰碑が建っていた。護国寺には八つの茶室があり護国寺茶寮群と呼ばれているという。茶と真言宗開祖の弘法大師との関係の深さをあらためて思った。

時間の関係で早々に出なければならなくなり、再訪を決めて寺院を後にした。昼食は寺の直ぐ前の角のおそば屋さんで食べた。

続いて六義園へタクシーで向かったが思っていた以上に距離があって反省。

赤煉瓦の長い塀にぐるりと囲まれた公園「六義園」。その塀沿いの細い道は混雑する大通りの抜け道で車で何度も走ったが園内に入るのは初めてだった。通常は300円の入園料のところ、当日10月1日は都民の日というので新潟県民でも無料だった。

濃い緑と芝生、そして池。神宮が森なら、ここは水だった。よく手入れされていて、都心とは思われない爽やかさに驚いた。比べればあの上野動物園の無味乾燥ぶりが思い出され、同じ都なのに早くそちらにも手を付けたてと願われた。

濃い緑と芝生、そして池。神宮が森なら、ここは水だった。よく手入れされていて、都心とは思われない爽やかさに驚いた。比べればあの上野動物園の無味乾燥ぶりが思い出され、同じ都なのに早くそちらにも手を付けたてと願われた。

本日の本番、東京芸術劇場に向かうため再びタクシー。だが乗ったは良いが氷水のところにサイフの忘れ物をした(私ではない)ため戻るハプニング。

そんなこともあって会場到着はジャストだった。

孫が取ってくれた席は、間際だったこともあり三階だった。しかし有り難いことに2000人は入る会場全体が見渡せ大きさに驚いた。

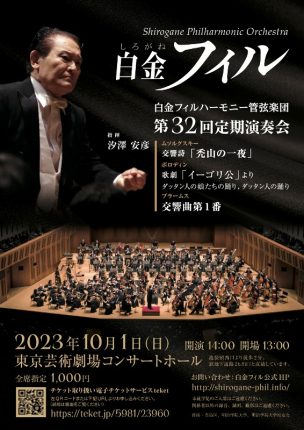

演奏は白金(しろがね)フィルハーモニー管弦楽団。明治学院大学OBによるアマチュアフィルで、大学がある都内白金を冠としている。アマチュアといえどもステージを埋め尽くす100人を越す大編成オーケストラの迫力は目を惹き演奏が楽しみだった。

※ちなみに我が町、我が家の小山作之助が家出同然に上京し入学したのが明治学院の前身、築地大学でした。

この度上京した目的の一つは同オーケストラを指揮する汐澤安彦(本名飯吉靖彦)さんを観るためだった。

満場の拍手で迎えられた汐澤さんが団員の間を歩いてこられる。遠くに見える正装の人は、ああ70年前、中学校の学生服を着て何度か我が家へピアノを弾きに来られた飯吉靖彦さんその人なのです(当時近隣ではほかにピアノがありませんでしたし)。

中学生の飯吉さんは色白でハンサムなうえ流麗なピアノを演奏され、すでに我が潟町村のスターだった。

直江津高校を卒業後、東京芸大に進まれ卒業後は読売日響のトロンボーン奏者として活躍。かたわら指揮法を齋藤秀雄氏や渡欧してカラヤンアカデミーで研鑽を積まれている。以来長くプロ、アマを問わず多くの楽団に関わり熱心に指導と発表を重ねられた。

それなのに実際の演奏や指揮をされるのを一度もこの目で見ずに70年が経った。

始まった演奏はダイナミックに盛り上がった「禿山の一夜」から「「イーゴリ-公」のダッタン人の踊りへ。美しい調べはフランク・シナトラやトニー・ベネットの「Stranger In Paradise」でどれほど聴いたことか。

いつかはちゃんとオーケストラでと思っていたのが汐澤さんの指揮で実現し、爽やかなメロディが館内にあふれると胸が一杯になった。

休憩を挟み最後はブラームスの1番だった。人生の影と光がホールを振るわせる熱演だった。大ホールの三階に座るのは初めてで、特に管楽器と打楽器がいっそう輝かしく響く。アンコールを含めて4曲、良いプログラムで熱気に満ちた幸せな演奏会だった。

2000人近いお客さんで混雑するホワイエ。

2000人近いお客さんで混雑するホワイエ。

さて汐澤さんが会いたがっているとある方から伝えられていた。終了後お疲れを考え遠慮しよう、と一旦出口に向かった。が孫が会ってみたいというので方向を変えた時、その方とばったり出会った。

彼女に案内され楽屋を訪れると着替えもされずに汐澤さんは待っておられ、満面の笑みで迎えて頂いた。80代中ばに差し掛かる先生は、背とお声が小さくなっておられたが、かっての私達のあこがれをしっかり秘めておられ、胸が熱くなった。

急に親にでも会ったように先生の肩に触れ手を握った。

すると突然、

「兄がお世話になりました」とそっと仰った。

私達は、ジャズに進まれた亡きお兄様「飯吉馨」さんとかつて親しくさせて頂いた。亡くなられて久しいが今そのことを口にされる。兄弟で異なる音楽の道に掛けた歳月と情熱が浮かび不意に涙がこぼれた。

こんな風に東京の週末は終わった。

昨夕の食事、今日の護国寺、六義園、そして飯吉さんご兄弟の音楽、、、良い週末だった。

いつものことだが、色々あっても、それなりに長生きをしなければと思いながら帰ってきた。

演奏会の入場料は都民の日サービスでしょうか、なんと1000円、上京の写真はスマホでした。

ようやく訪ねた別所温泉 その2 最後は「無言館」。

一泊二日の別所温泉行き、昨日に続き本日2日目を記載させて下さい。

訪ねる先は主に寺院ですが、ご本尊は軽々に拝む事が叶いません。それぞれ個性的な寺院の外観や趣き、境内や道すがらの石塔、あたりの景観をなどを楽しみに回りました。

調べてみると塩田平は見所が多そうだった。6カ所の社寺と美術館「無言館」を回る行程で午前9時半にタクシーさんに来てもらった。

泊まった「中松屋」さんのお風呂と食事が良く、女将さんの愛想は最高とは家内ともどもの感想。

泊まった「中松屋」さんのお風呂と食事が良く、女将さんの愛想は最高とは家内ともどもの感想。

行く先は運転手さんの意見も聞きながら決めた。また私達の好みを知って、途中新たに寄ってもらった所もあった。

最初の訪問は北へ峠を越え、お隣りの青木村「大法寺」。

紅白の幕が晴れがましい大法寺本堂。大勢で竹灯りを片付けているところでした。

紅白の幕が晴れがましい大法寺本堂。大勢で竹灯りを片付けているところでした。

国宝三重塔は美しく、“見返りの塔”と呼ばれている。遠い時代から声を掛けられている感じ。村が国宝を有しているとは。

国宝三重塔は美しく、“見返りの塔”と呼ばれている。遠い時代から声を掛けられている感じ。村が国宝を有しているとは。

再び峠を戻り上田市へ。

別所駅を通過。丸い窓があるかっての電車が屋外展示されている。

別所駅を通過。丸い窓があるかっての電車が屋外展示されている。

駐車場脇の多数の石仏の中の一体。風化が進み馬頭観音かもと迷ったが上部の左右に日月の彫りがかろうじて認められる庚申塔だった。

駐車場脇の多数の石仏の中の一体。風化が進み馬頭観音かもと迷ったが上部の左右に日月の彫りがかろうじて認められる庚申塔だった。

十王仏。3回忌まで死者を裁く王たち。死者の衣服をはぎ取り重量から悪行を裁く脱衣婆(だつえば)や35日目に行く先を裁く閻魔大王などが居並ぶ。

十王仏。3回忌まで死者を裁く王たち。死者の衣服をはぎ取り重量から悪行を裁く脱衣婆(だつえば)や35日目に行く先を裁く閻魔大王などが居並ぶ。

行いとともに厳重に舌を調べられ何を話したかは善悪の重要な判断材料にされる。このような場面では、子どもの頃に聴かされてぞっとした事が思い出される。

信州の竹林の多くは孟宗竹ではなく「破竹」だという。孟宗竹より細く背丈も低い。随所の青々とした破竹は冬を若々しく彩っていた。

信州の竹林の多くは孟宗竹ではなく「破竹」だという。孟宗竹より細く背丈も低い。随所の青々とした破竹は冬を若々しく彩っていた。

堂々とした藁葺き屋根の薬師堂および薬師如来像と両腕が無くなった神将はともに国の重要文化財に指定されている。

堂々とした藁葺き屋根の薬師堂および薬師如来像と両腕が無くなった神将はともに国の重要文化財に指定されている。

おおらかな屋根の棟にある三鱗紋は北条氏の家紋。塩田北条氏は当地の有力な武将。当寺で出される精進料理は好評だという。

この辺りではゴツゴツとして妙義山を思わせる独鈷山(とっこうさん)が常に間近に見える。

さて最後の寺院は前山寺(ぜんさんじ)。

運転手さんから、向拝の下に「水」の文字があると聴いた。バックライトを薄めて見ると見える。かって訪ねた糸魚川市の早川谷地区の民家の棟にも「水」が印されていた。火事などの厄除けとされるようだ。

運転手さんから、向拝の下に「水」の文字があると聴いた。バックライトを薄めて見ると見える。かって訪ねた糸魚川市の早川谷地区の民家の棟にも「水」が印されていた。火事などの厄除けとされるようだ。

本日の塩田巡りは寺院を終えて念願の美術館「無言館」となった。冬木立の頂に蕭然と建つシンメトリックな館は、信州の冬を裸で引き受け歴然と佇んでいた。

まさに花開こうとする直前に招集と戦没により道閉ざされる若き芸術家(画学生)たち。ふりかかる残酷な戦争の犠牲を前に、必死に描かれた作品からは美への最後の執念が伺われ胸に迫る。

まさに花開こうとする直前に招集と戦没により道閉ざされる若き芸術家(画学生)たち。ふりかかる残酷な戦争の犠牲を前に、必死に描かれた作品からは美への最後の執念が伺われ胸に迫る。

どんな芸術家も何時か訪れる死を根底に力を振るう。

だがここの作者の死はあまりに早く不当で、それはまた遍く不条理な戦争の断面そのものにほかならない。

よくも集まった作品が並ぶ館内は、意思と希望が死とともに混然一体となった異次元の世界であり、それは他では決して得られない明らかな引力を放っていると実感した。

何かで迷ったら、無為な忙殺を感じたら、ふとした時にまた来てみようと思った。

以上非常に沢山載せてしまいました。

見所満載の塩田平。

昨夜は女将さんに、ここは信州の文化と心の中心地ではないか、と言った。本家「海の鎌倉」に並ぶ「山の鎌倉」といっても過言ではないかもしれない。

庚申塔や二十三夜塔を見つけると、運転手さんに「止めて!」と言って“普段あまり人が来ないような所”も回った。庶民のささやかな信仰と娯楽。昔の人が生きた証しとして残したこれら石塔に出会うのは小さな旅の楽しみです。

回った寺院の凍った石段で転ばなかったのは幸運でした。

4時間半の行程、何かと手間取る昼食を摂らずに回り、お腹を空かして夕げに向かう。このような観光スタイルは私達の習いになりました。

初詣で混雑する昭島足島神社にも短時間寄りました。

ようやく訪ねた別所温泉 その1。

かって地元では男性の数え42才の厄年に、同年が集まって別所温泉の北向観音を参る習慣があった。それで別所温泉は割合馴染みある所だった。

別所を知らない私がその地に興味を持ったのは写真で見た安楽寺の八角三重の塔の美しさからだった。調べてみると上田鉄道別所線沿線の平地・塩田平は「信州の鎌倉」と呼ばれ、鎌倉時代を創建とするなど古い寺院が多くあることも知った。

念願の別所行きは、年末に複数の看取りがあり一時危ぶまれたもののなんとか叶ってほっとした。

以下皆さまよく御存知こと思いますが訪ねた先を順に掲載致しました。

昨日3日、上越妙高駅の駐車場。9時28分発はくたかに乗車した。3日、4日の当地は雪、上田は晴れの予報。

昨日3日、上越妙高駅の駐車場。9時28分発はくたかに乗車した。3日、4日の当地は雪、上田は晴れの予報。

雪国から明るい信州へ。別所線は初詣もあり大勢のお客さんで賑やか。

雪国から明るい信州へ。別所線は初詣もあり大勢のお客さんで賑やか。

宿のチェックインまで付近の寺院に足を運んだ。

安楽寺への道に石材屋さん。長野県は高遠石工など石材職人が有名。この度は庚申塔や二十三夜塔を見る楽しみもあったため、石材店を目にするのに幸先の良さを覚えた。

安楽寺への道に石材屋さん。長野県は高遠石工など石材職人が有名。この度は庚申塔や二十三夜塔を見る楽しみもあったため、石材店を目にするのに幸先の良さを覚えた。

庫裏入り口に飾られた見事な紅梅の鉢。扁額は曹洞宗の寺らしく「正法眼蔵」

庫裏入り口に飾られた見事な紅梅の鉢。扁額は曹洞宗の寺らしく「正法眼蔵」

ああ美しや国宝八角三重の塔。最下段の裳階(もこし)と二層の屋根は縁にだけにうっすらと雪がつもっていた。

ああ美しや国宝八角三重の塔。最下段の裳階(もこし)と二層の屋根は縁にだけにうっすらと雪がつもっていた。

楽寺参道にこれまたひっそり?と守り抜かかれる庚申塔にも繋がる猿田彦大神の石塔。目を止める人はますますいない。

楽寺参道にこれまたひっそり?と守り抜かかれる庚申塔にも繋がる猿田彦大神の石塔。目を止める人はますますいない。

寒い寺参りの帰路、巡り会ったカフェで紅茶とシフォンケーキ。果物と温かいスコーンが付いた。

寒い寺参りの帰路、巡り会ったカフェで紅茶とシフォンケーキ。果物と温かいスコーンが付いた。

最後に寄った北向観音の賑わい。韓国で起きた事故を避けるためか、一定間隔を区切って進んでいく(この先混雑のため撮影を省略)。

最後に寄った北向観音の賑わい。韓国で起きた事故を避けるためか、一定間隔を区切って進んでいく(この先混雑のため撮影を省略)。

チェックインの時間となり宿へ。

山国のせいか食事はコレステロールは少なめ、薄味で健康的そして美味しかった。早起きと多くの坂道、石段それに良い湯のお陰もあり早々と寝付いた。

次は翌日1月4日を書かせて下さい。

午後の板倉行き。

土曜日、曇りがちの午後板倉区へ出向いた。

以前見残した庚申塔に出会えるかと思って行った。途中に母が健在だった頃、よくお世話になったいたくら桜園のある曽根田から関田方面へ向かった。

さくら園に近づくと見える田中の社。当時とても気に入ってよく撮った。

さくら園に近づくと見える田中の社。当時とても気に入ってよく撮った。

15年近く経ってそのままは嬉しい。

さくら園の近くお宅の庭に咲く秋明菊を飽かず眺めたのが懐かしい。

山道に入って出合ったオヤマボクチ。

山道に入って出合ったオヤマボクチ。

この花を見ると得をしたような気がする。

※後日追加:鮮やかな花の色、葉の形状などからオヤマボクチでは無さそうです。アザミの種類でしょうか。

下関田に二基の庚申塔。重量感のある文字塔だった。

下関田に二基の庚申塔。重量感のある文字塔だった。

写真は文字が判然としませんが、近づくと分かります。

農山村を走って出合う庚申塔には

時空を一気に越えて100年、200年前の人々と出会ったような旅情を感じる。

近くの六地蔵。赤い帽子と黄色の前掛けが可愛い。

近くの六地蔵。赤い帽子と黄色の前掛けが可愛い。

地元の皆様の心が温かい。

やや進んで背の高い庚申塔。

やや進んで背の高い庚申塔。

強く深掘りされた文字、頭の輪。

2019年1月2日のブログに掲載した同区の庚申塔によく似ている。

モデルがいたのかと思わせる自然な表情。

モデルがいたのかと思わせる自然な表情。

みな大切にされてることがよく分かる。

秋風のそば畑。

秋風のそば畑。

光ケ原高原は何十年ぶり。以前の道はもっと怖かったよう気がする。

紅葉の季節に再訪してみたい。

去る日曜日午後の柏崎行き その2市立博物館から木村茶道美術館へ。

去る7月19日日曜日の柏崎行きの続きです。

前回は大潟区犀潟の圓蔵寺の大日如来像と作者の石工高橋一廣を考察した冊子を、さらに海辺の青海川駅の様子を綴らせて頂いた。

梅雨の合間の貴重な晴天のもと、半日足らずの隣市の探訪は楽しかった。

大橋と海を見る旧街道の高い所に、円形の出羽三山参拝の供養塔{巡拝碑)があった。

大橋と海を見る旧街道の高い所に、円形の出羽三山参拝の供養塔{巡拝碑)があった。

最も信仰厚い湯殿山を真ん中に左羽黒山、右に月山。

一帯の随所に西国や秩父そして出羽三山の巡拝供養の石塔が見られる。

青海川駅のすぐ手前の青海神社下に大正元年と読める庚申塔があった。

庚申行事としては遅い時代くまで行われていた模様で感心した。

14時半すぎに柏崎市博物館へ。

14時半すぎに柏崎市博物館へ。

ショップを見ると小生の絵はがきが販売されていた。

古い統治、農魚業と生活、町と村、信仰と祭、鉱業(石油)、地質、戦争(大戦、鯨波戦争)、地震災害、生態系、現代の文化・芸術とスポーツなど、風土とその歴史が網羅され興味尽きなかった。

生活史や信仰では、米山を東西に挟む上越市柿崎地域との往来に納得し、格調高く展示された木喰仏は特に心うばわれた。

明治期の火災で閻魔堂内から救出された閻魔様。

明治期の火災で閻魔堂内から救出された閻魔様。

館内ではこの像のみ撮影が許されている。

庚申塔は生活の安堵の証しのように感じる。大規模な凶作や災害のもとでは講は維持出来なかったに違い無い。

そんなことから塔とその周辺の風景を眺めるとき、ひと事ながらほっとするのを覚えるのである。

当日最終の目的は木村茶道美術館でお茶を飲むことだった。

15時45分ころ赤坂山の駐車場に入った。

コロナの世相で果たして開館と呈茶はどうなっているのか、遅い時刻でもあり気がかりだった。

相変わらず手入れの良い壮大な庭を急いで美術館へ上がると、受付の方が4時半まで大丈夫です、と仰った。

待合に正岡子規の短冊が掛けられている。

待合に正岡子規の短冊が掛けられている。

夏帽や不起とはされて濠に落つ

(夏帽やふきとばされて濠に落つ)

夏の流動する大気がよまれていた。

庭に面した竹の長椅子に座る間もなく、最後の席が始まった。

もったいないことに、私一人のために裏千家の方がお点前をされた。

席主さんの説明では、コロナのために南北の戸を十分に開け放ち、小人数ずつ分けて座り、マスクをしてのお点前を続けているという。

私どもも今週末、呈茶の予定があるのでとても参考になった。

穏やかなお点前で美味しいお茶とお菓子を頂いた。

手付の竹筒花入れに、矢筈薄(やはずすすき)、白花秋海棠(しろばなしゅうかいどう)、金水引(自信がありません)が涼しかった。

向こうの菓子器は現在同館で展示中の神山清子作の信楽。

向こうの菓子器は現在同館で展示中の神山清子作の信楽。

神山さんは同市に縁があったとお聞きした。

茶杓は宗旦作銘「弁慶」、黒中棗(満田道志作)、茶碗は三代道入(ノンコウ)の黒楽平茶碗。

茶杓は宗旦作銘「弁慶」、黒中棗(満田道志作)、茶碗は三代道入(ノンコウ)の黒楽平茶碗。

ふと訪ねてノンコウのお茶碗で服すとは!

夏のお席で黒味のお道具は心引き締まり涼やかだった。お道具組みは表千家のお仕事ということ、感心しました。

5時間に満たない柏崎。西の一部を巡っただけですが、海、山、博物、お茶とお菓子など沢山頂きました。

去る日曜日午後の柏崎行き その1大潟区圓蔵寺から青海川。

過日、ある方から新潟県石仏の会上越支部で発行された「石工の系譜-梅沢光廣とその弟子ー」という冊子をお借りしました。

石仏石塔は、ふとしたことから十三夜塔と庚申塔に少々の興味を抱き、散策がてら漫然と周辺を見ていただけでした。

それでもたまに貴重な資料をお持ち下さる方がいて、恐縮しながら有り難いことと感謝しています。

冊子の冒頭に当地大潟区は犀潟の圓蔵寺境内に安置されている大日如来の素晴らしさから、制作者である石工(いしく)とその系譜が丹念にまとめられていました。

冊子を見始めたばかりでしたが、圓蔵寺(えんぞうじ)は美術館から数分の場所。お天気の良い7月19日日曜日昼過ぎ、最初に訪ねました。

清々しい圓蔵時

清々しい圓蔵時

境内の手前から無縫塔、大日如来座像、宝篋印塔(ほうきょういんとう)

境内の手前から無縫塔、大日如来座像、宝篋印塔(ほうきょういんとう)

丸みを帯び先が尖った無縫塔また卵塔はかっての住職の墓碑。

宝篋印塔は仏舎利や貴重な経典を収めたもの、あるいは墓碑など。

上品な光背を背負った大日如来様。生き生きとして端整な表情が素晴らしい。

上品な光背を背負った大日如来様。生き生きとして端整な表情が素晴らしい。

冊子において、この石仏は柿崎区黒岩の石工・高橋一廣による1886年(明治19年)の造立であることが確認されています。柿崎、刈羽から離れた大潟区犀潟の一廣作品は大変珍しいという。かっての優れた石工は高い教養と技術を身に付けていたことが述べられていました。

さてこの日、久し振りに柏崎市立博物館を訪ねることにしていました。数年、庚申塔探訪や天神様祭によって同市を訪ねる機会が増えていたため、「まとめ」的に博物館が浮んでいました。

柏崎は地形に起伏の変化があり、海岸の岩や赤坂山周辺の赤い土などを見ただけで心が弾み、社寺や石仏石塔が随所に見られるのも嬉しいのです。

当日は珍くよく晴れ、本日は一応前半として途中の風景を載せてみました。

米山インターで国道へ降り、米山大橋を青海川へ下りて行きました。

柏崎はマリンスポーツが盛んです。この日も青く穏やかな海を楽しむ様子がうかがえました。

昭和50年代後半、私たちは30フィート級のヨットを所有し、同市に出来たばかりのマリーナに係留していましたので、ヨットは大変懐かしいのです。

以下は日本海に一番近い駅、青海川駅の様子です。

米山大橋の直下はサケが遡上する谷根川(たんねがわ)。

米山大橋の直下はサケが遡上する谷根川(たんねがわ)。

採魚と孵化・放流場があり、「さけます展示施設」を見て回りました。

色々道草をしてしまい、時間が残り少なくなりました。このあと急いで柏崎市立博物館へと急ぎました。

次回にこの続きを記したいと思います。

本日樹下美術館へご来館の皆様、有り難うございました。

感覚的な寺院・松代の長命寺 何故?を考え、自分たちにも克つ。

昨日土曜日の外出の続きで、頸城区の公園や自然センターの後、十日町は松代に向かった。

これまで松代、松之山は何度も行っているが、この度だけは、いささか遠く感じた。浦川原が思ったよりも奥があり、大島区が広いためであろう。だが遠ければその分旅情がつのるので、問題なしだった。

〝橋を渡ってお参りする〟訪ねたのは松代の長命寺。

確かに、確かに、橋を渡る。正面に山門。

確かに、確かに、橋を渡る。正面に山門。

渡るとすぐ、実に甘い香りがした。満開のユキヤナギがあり、それでは?と妻の話。鼻を近づけるとしっかり匂っている。

渡るとすぐ、実に甘い香りがした。満開のユキヤナギがあり、それでは?と妻の話。鼻を近づけるとしっかり匂っている。

仁王像がある立派な山門をくぐると、本堂には青地の卍が二つ掲げられている。青い地色には何か由緒があるのだろうか、清々しい。境内に雰囲気の異なる作りの庭が所々設えられ変化に眼を奪われる。

仁王像がある立派な山門をくぐると、本堂には青地の卍が二つ掲げられている。青い地色には何か由緒があるのだろうか、清々しい。境内に雰囲気の異なる作りの庭が所々設えられ変化に眼を奪われる。

白衣観音の板碑。

白衣観音の板碑。

日清・日露戦争および太平洋戦争の戦没者追悼と刻まれていた。

仏舎利、あるいは供養塔と言われる十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)。

仏舎利、あるいは供養塔と言われる十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)。

ほかに千手観音像やすっきりした宝篋印塔(ほうきょういんとう)あるいは立派な無縫塔などの石仏・石塔があり、仏性あらたかな雰囲気に浸れる。

コロナの犠牲者の慰霊と無事な収束を祈って鐘を叩かせてもらった。

コロナの犠牲者の慰霊と無事な収束を祈って鐘を叩かせてもらった。

当寺は曹洞宗らしく山を背負い、豊富な清水が境内を巡っている。

当寺は曹洞宗らしく山を背負い、豊富な清水が境内を巡っている。

ひと周りした後、出口へと歩むと清水を用いた手水があり、あらためて手を浄めて退出した。

観音様の手前に花。ああ、これはコショウノキに違いない。

観音様の手前に花。ああ、これはコショウノキに違いない。

そばへ行って匂いをかぐとほのかに甘い香りを放っている。

石仏や庭・建物を観て、水音や鐘の音を聴き、

行き帰りに花の香りを嗅ぐ。とても感覚的な寺院だと思った。

樹下美術館も長命寺のように色々と心がけなければならない。

秋、大銀杏の黄葉を楽しみに再訪したい。

およそ四時間近くの外出。お天気に恵まれ無事に帰宅した。

美しい自然と寺院を巡った。春は人間だけをのけ者にして、ほか全てに光を注いでいた。

何もいま無理して希望や誇りを求める気はしない。事態はそんな軽いものではないのではないか。

新型コロナウイルスにうちひしがれながら、ひたすら何故?を繰り返し、突き詰めた方が光が刺すような気がする。

〝自粛ばかりでは駄目なのだ〟

よく分からないが、〝ウイルスに克つ〟と同時に、なにがしか〝これまでの自分たちにも克つ〟のでなければ本当の収束にはならない、と考えている。

年末~大晦日に上京し鎌倉を訪ねた-その3。

二泊の旅行にも拘わらず長々と書いている年末の東京鎌倉旅行記は今回で終了です。

さて31日朝、前日の雨は上がり、夜半からの風で鎌倉の雲が吹き払われ、空と海は真っ青。まさかの富士山が岬の向こうに姿を現していた。激しく立つ白波も冬の風情として文句なしだった。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

(午前8時35分頃の海)

真白き富士の嶺、緑の江ノ島、そしてそして真っ青な相模灘。

常緑樹の江ノ島は冬でも緑色なのだ。

年を経ても長い休みは取れない身分。貴重な時間で色々見たいので、いつものようにタクシーを頼った。

本日のドライバーさんは年配の紳士。さあ行きましょうの一声で出発した。

よく分からないながら、北へのぼり東をかすめて終了のコースになるようだった。

長谷寺から始まった。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

正月に向けた華やかな五色幕が風に揺れる。

十一面観音菩薩像はあまりに近く(実はかなり距離があるのだが)、大きさと輝きに圧倒された。

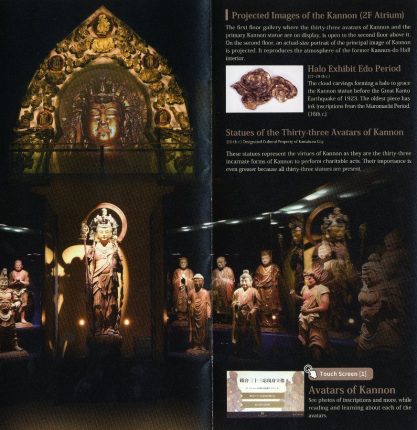

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

館内のほっそりした幼顔の十一面観音を中心に33体の観音を拝観。

揃って大きな円板に浮き彫られた掛け仏は誠に優美だった。

いにしえの仏師の技と心に比べ現代造形の技と心はいかなるものであろう、といつも思案する。

それについては進化をせずただ変化(私にはまだ十分に理解できないと言う意味で)を模索するだけの残念をやはり払拭できない。

これは行き着くところ作り手だけの話ではなく、観る者ともに日常の苦楽が全く異なってしまったからなのかと、考えている。

飽くことなき経済活動が金にならない芸術活動を抹殺してしまった?結局幸福の総体はゼロッサムゲーム?そんなことで終わてしまう話ではないと思うのだが、どうだろうか。

大仏様の高徳院へと回る。

日本晴れの大仏様。

日本晴れの大仏様。

建造物だと分かっているけれども、何故これほど落ち着いていられるのか教えて欲しいほど。

続いて海蔵寺。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

それによって神仏の神秘性がより伝わる。

神仏混淆、寺院の鳥居も自然に感じられるようになるから不思議。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

私共の雪国ではこのような建物はまず成立しない。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

日本晴れといい、すっかり新年のおもむき。

花はまだ先だが、手入れされた梅林は目を引き、是非再訪したい。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

青空を写す滑らかな池の庭で一息。

寺巡りをしていても中々僧に出遭えない。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

(折角のお寺、若い僧が通り過ぎるだけで十分、私たちの前にもっと現れて欲しい)

最後に念願の丸窓が見られる明月院へ。

正面に台杉が何株も植栽されている。

正面に台杉が何株も植栽されている。

たまたまお会いした庭師さんは良い感じの人だった。

あこがれの丸い窓。

あこがれの丸い窓。

この時期、火鉢に鉄瓶が掛かる情景は何ともご馳走。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

明月院を最後に午後二時近く寺巡りは終了した。

運転手さんとは駅でお別れ。座席が心配だった復路の横須賀線は1000円の追加料金でグリーン車に座わることが出来、ひと安心だった。

一泊二日の鎌倉は雨と晴れそれぞれに趣きがあった。多様な庚申塔を目にし、随所で江ノ電を見た。急ぎ足だったがそれぞれ特有の表情をした歴史的社寺を巡ることが出来たが、もう少し鎌倉時代を勉強しようと思った。

狭い路地や辻はみな奥ゆかしく、美味しそうなお菓子を求め、絶品のてんざるを頂けたのも幸運だった。何より青々とした相模湾の彼方に現れた富士山は貴重な冥土の土産になった。

前日妻に七里ヶ浜の遭難の話をしたら、初めて知ったと表情が暗くなった。一日経って空が晴れるとそれも和らいだやに見えた。

花の少ない季節だったが随所で椿や山茶花に蝋梅、珍しく地に下ろしたシクラメン、開花した水仙も見た。また紅葉が遅いため今もモミジがみられると聞いたが、なるほどと思われる樹があった。

照葉樹林帯の同地では、カシノキ、クスノキ、タブノキ、ヤブツバキが生き生きと育ち、シイの類もあるに違い無い。道沿いの柑橘類や木守の柿も印象に残った。

多くの社寺で手入れ良く維持されている梅林は大変に印象深く、機会があればぜひとも花を見たいと念願している。

最後の明月院は花の時期ではないにも拘わらず、人を迎える温かさが伝わり楽しい場所だった。

いつもながら長々となりまことに申し訳けありません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月