樹下だより

自然の末席で。

気温急上昇から一転、昨夜から肌寒い空と雨に変わり一日中降り続いた。変わりようは同じ空のものとは思われぬほど無表情にひたすら降った。

雪国から南国へ急転、ここは何処だろうと書いたのを知っている如く空は落差を埋めてきた感じ。

斯くお天気は埋め合わせをしたり、突然裏切ったり自在な実力を見せつけてくる。大資本は不測の変化にダイナミックな備えで対応出来るが私達のような個人商店は慌てふためきながら付いて行くほかない。つまり素朴なまま自然界の一構成要素に甘んじることになる。

私には冬鳥のように分厚く強靱な翼や暖かな羽毛があるわけでもなく、寒空の空腹に耐える肉体もない。一点頼れるものはいくばくかの忍耐や楽観を交えた心の持ちようなものくらいだ。

その点で個人としての人は自然界の変わり者であろう。私もそれ以外無いのであたふたしながら自然の末席を汚しながらついて行ければと思う。

ジグザクする空のもと花や樹木は緩やかな時候のうねりに従い芽と蕾を膨らませている。

夕ご飯のオムライスと来客から頂いた

夕ご飯のオムライスと来客から頂いた

地のシジミの味噌汁。

美味しいシジミだった。

夜になり一旦止んだ雨は静かに降り直している。

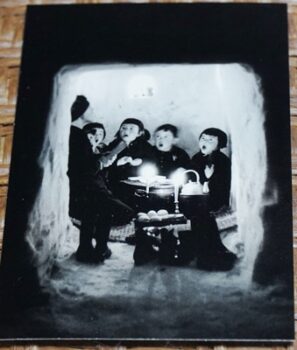

大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

昨日の小林古径記念美術館行きの際、受付前の壁面に濱谷浩氏の「ホンヤラ洞で歌う子供たち」が展示されていた。氏の作品でどれが最も好きかと聞かれればこれと言うかも知れない。

いいですね、と受付で言うと、絵ハガキきもありますよ、と仰る。ほ、ほんとうですか、頂きます、頂きますと思わず口走った。それくらいこの写真が、この絵はがきが好きだった。

7,8年前のことか、古径美術館がまだ無い頃,上越歴史博物館のショップで「ホンヤラ洞で歌う子供たち」の絵ハガキが売られていた。喜んで10数枚だったかあるだけ求めた。当持は今より筆まめで、ハガキもよく使っていたので瞬く間に手許から無くなった。

一、二度再入荷したが残念ながらその後入らなくなった。ネットで調べると京都の便利堂という絵はがき屋さんの品で、コロタイプ印刷という古い伝統的な技法で刷っていることが分かった。

今度はそちらから10枚、15枚と求めているうちリストに載らなくなり、時期をみて当たったが長く出てこなくなった。

私に「ホンヤラ洞で歌う子供たち」は一種夢にまでみる絵ハガキ。それが昨日目前に一杯あるという。20枚、、、いや30枚お願いしますと言って買った。一枚165円だった。

夢の絵はがきが30枚。

夢の絵はがきが30枚。

机に置いて写真を撮った。

机に置いて写真を撮った。

幸福で不思議な写真。

ところで同じ作品の絵はがきでも便利堂のものと少し異なり古径美術館のは縁取りがない。昨日久し振りに便利堂のホームページを見たところ、こっちにも出ていた。一枚275円である。

白ふちで囲むのとカットするのでは印象が異なる。カットされるとコントラストが効いてシャープになり、白い縁が付くと柔らかな印象になる。濱谷氏作品は縁があったほうが氏らしくて良いかも知れない。

さてハガキを良く観てみると、

大きなホンヤラ洞(かまくら)はロウソクが焚かれ、やかんが掛かり餅が焼かれている。手前にはミカンだろうか子供の数だけある。入り口にはゴツゴツと靴が置いてあり、後方の壁に小棚が穿たれ小さな雪だるまなどが供えてある。

ロウソクはじめ内壁、やかん、餅、ミカン、壁の小棚および子供の顔が明瞭なハイライト、一心に歌う子供たちの顔は雪洞とほぼ同じ明るさで髪や衣服、口および靴の黒とはっきりしたコントラストを作っている。さらに精一杯に開かれた口からは歌声が聞こえそうである。

ここに到るまで極めて丁寧な演出を施し何度もリハーサルを行ったのではないだろうか。明るいロウソクがポイントだと考えられるが、こまやかな照明はどのように工夫されていたのだろう。さらに歌をリードしているような左側の大人は誰なのだろう。

それにしてもよく子供たちがこのように自然で幸福な表情になったものだと感心する。そのことを含めて濱谷浩氏の写真は、あの夜の桑取の鳥追いといい、神がかっているとしか言いようがない。

「ホンヤラ洞で歌う子供たち」

昭和31年(1956) 新潟県十日町猿蔵 撮影:濱谷浩

春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

本日春分の日は久し振りの晴れ間で皆さまには出足良くして頂いた。新潟市からお忙しいAさんが寄って下さり,Who’s Who(今どきこんな言葉が使われるだろうか:名士たちのこと)などを話し、お互い元気を分け合いましょうと快活にお別れした。

例年大池いこいの森公園に初めて出向く時期であり行ってみた。湖畔のビジターセンターから橋を渡ったのは良いが降りた先は積雪しいていて行き止まりだった。

仕事場の大潟区や頸城区の樹下美術館一帯は全く雪が無いが同公園の山あいはまだ無理な模様。今冬の大雪をあらためて知らされた。

寒いとは言え一応春分の日は近い。日が長くなり美術館終了の17時からでも庭仕事が出来る。本日は昨年植えた5本の啓翁桜(けいおうざくら:小型の桜)のうち陽当たりに問題があった苗2本を心込めて移植した。

まだ背丈はいずれも60~70㎝。今年蕾を付けるかどうかとても楽しみ。あと二年もすれば少しは目に付くようになることでしょう。

柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

一昨日のこと髙田文化協会事務局長の宮崎さんが来訪され、途中から元柏崎市博物館学芸員の佐藤さんが加わられた。佐藤さんは2007年当館開館時に来られ、小生の植物精密画のハガキを同博物館のショップに置いて下さりその後も時折訪ねて頂いた。

氏の話から写真、特に生物写真、わけてもトンボを撮っていることをお聴きした。私は拙い植物を描き鳥や雲などを撮り、一時日本自然科学写真協会(SSP)に入っていたと話すと私もですと仰りさらに親しみを増した。驚いたことに僧籍を有しておられ家は寺院で真言宗豊山派(ぶざんは)ということ、当家も同じ宗派なので二重三重にびっくりだった。

五智のさらに向こう山中に位置する明静院(みょうじょういん)の話となりお二人からスマホの写真をみせて貰ったが、同寺の大日如来坐像は国重文で大変美しく今春中に是非とも訪ねたいと思った。上述の明静院と如来像が載る上越タウンジャーナルを是非ご覧下さい。

さて今朝は間もなく消えたが、いっとき雪が降り仕事場周辺はうっすら雪化粧になっていた。

話変わりいしだあゆみさんが亡くなった。

彼女のデビュー昭和43年は私の卒業年であり医局入局年でもあった。同年京都で行われた糖尿病学会に参加した。すると東京駅の待合室だったかテレビで彼女の「ブルーライトヨコハマ」が映っていた。5つ上のA先生が盛んに「この子可愛いね、いいね」と言った。京都の宿は円山公園でそこでも彼女が流れ、繰り返し「可愛いね、いいね」と目を細めた。

溌剌としたブラスの伴奏や一種こもったような歌声は演歌でも無く好きだった。

女優で活躍するようになると痩せ始め、演技はいっそうシリアスを深めた。

甲状腺機能低下症だったという。確かに外見はそのように見えホルモン補充療法が奏功するはずなのだがそれが死因とは。よほど劇症か、あるいは中途半端な治療たっだのだろうか。デビュー時代のイメージが強く未だまだ若いと思っていたのにとても残念だ。

宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

本日も肌寒く午後遅くからシトシトはじまり、春雨にしては冷たい雨。髙田文化協会事務局長の宮崎俊英さんが待っていて下さり、今年の展示は両方とも面白いと褒めて下さった。

齋藤三郎は茶道具のバリエーション及び茶道へ理解の促しが良いと指摘され、倉石隆は男性についてのストーリー仕立てが面白いと仰った。

倉石作品は幼年から老人まで副題をつけて並べてみたのだが、思ったよりも脈絡が繋がった。これは倉石隆の力量あらばこそ成立したことににちがいない。

因みに、スタートの幼少から老年まで以下の順で副題を付けました。

「毎日一生懸命」→「勉強もして」→「お腹を空かし」→「不安もあった」→「大きく見せたり」→「おどけたり」→「時には詩人」→「しかし自分は自分」→「意を決し」→「我を見つめ」→「孤独も修行」→「繰り返し妻を描き」→「いつしか年取った」です。

当然こんなことをしては倉石氏に失礼なのですが解釈や副題および展示順については私自身も問うて反映させてもらいました。ご覧になった皆さまのご意見は如何でしょうか。

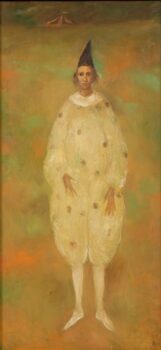

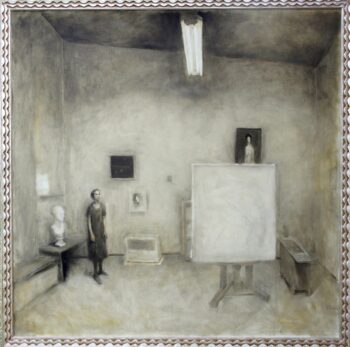

「大きく見せたり」

「大きく見せたり」

(原題:男の像)

「時には修行」

「時には修行」

孤独も修行と考えました。

(原題:黄昏のピエロ)

最後から2番目「繰り返し妻を描き」

最後から2番目「繰り返し妻を描き」

(原題「画室」)

ところで「男性像展」とはいえ上掲の最下段「繰り返し妻を描き」は男性が見当たりません。しかし画中の大きなキャンバスの前(モデルの妻を見いているこちらこちら側)に絵筆を持って立つ倉石氏本人がいるのですから「男性像」として取り上げました。

人物を描くのはある意味“人間の本質”あるいは“自分自身”を描く事になるのでかなり大変な作業。おそらく描く時間だけではなく、生活のほぼ全て(ある意味生涯)を費やして取り組む課題なのでしょう。

「レンブラントは最大の師」とは氏の口癖だったようです。どうか人物画の面白さと深さをお楽しみ下さい。

25年初日 A君の書と芸術。

本日、2025年度の開館を迎えた。肌寒い日にもかかわらずご来館の皆さま、有り難うございました。お馴染みさんは冬の間に健康に過ごされたと見受けられ元気なお顔に安心しました。

その中の一人、中高時代の同級生A君ご夫婦と一緒して観て回った。それまで熱心に付き合ったことが無かったのが2007年の開館からよく顔を見せてくれるようになり、この数年は月に何度も来てくれる。

新潟大学教育学部書道科で学び、夫婦で2年間ドイツの日本学校に派遣され、県内の校長職と教育委員会の要職を歴任している。堅い肩書きを有しながら屈託なく万事謙遜の自然体、一緒する時間の話は勉強になり尽きない。

互いに年なのだが今のところあまり同じ話が出ないのはまださほど惚けていないのかもしれない。

本日展示を観て回りながら“俺はまだ書いているがどうしても芸術的にならない”という事を盛んに口にした。“大体書を芸術に入れない分類まである”と言い、「しかしそれを意識するとわざとらしくなるしね」と話す。

対して“書の文字が持つ意味は芸術として大きなアドバンテージ”とういような事を返すと、“同じ書でもここにある齋藤三郎さんのようにどれを観てもその人らしい自然な味わいを出せれば”と言う。

“いやいや、もっとと思う気持ちは大事だが、自分らしさは、すでに出ているのでは”などと続けた。

妻同士も友人なのでカフェでお茶を飲み高校時代の学校火事にまつわるエピソード、学生時代の先輩後輩のありさま、小林古径記念美術館で始まる写真展の作家濱谷浩氏や朝夫人の話などに時を忘れた。

因みにA君は7年ほど前に遊心堂で個展を行っていて樹下美術館でも「喫茶去」を収蔵している。書は立派な芸術であり、作者が満足し何より人に喜んで貰えれば一大幸福ではないだろうか。

話しながら思った、こうなったら来年はA君の書と私の植物画で二人展をやろうと。一昨年に拙作品展を行っている。だが良いではないか、こうして顔を出してくれる級友は益々貴重で本日の話など芸術家の悩みそのものだ。館長の我が儘を許して頂きぜひ来年は一緒にやろうと思った。

ますます謙遜と向上心を秘めるA君に出会えて幸せだと思った。

明日から2025年度の開館。

明日から今年の開館。昨年12月15日、冬期休館に際して来年の開館までの3ヶ月は“長いようだがあっという間だろう”、というような事を述べました。まだまだある、と考えていると例年文字通りあっという間にその日を迎えることになります。

今年は小山作之助生誕160周年と茶道の会の講演があり、気分はゆっくりではありませんでしたが、一方で冬鳥の探鳥を精一杯行うことが出来ました。

今年の二人の作家の展示趣向は、倉石隆「男性像展」、齋藤三郎「茶道具展」です。

以下作家別に展示概要と本日終了した館内の様子を掲載しました。入り口順です。

【倉石隆】

「男性像展」

13点なので混雑しました。

●倉石隆の絵画

今年は「男性像」です。倉石隆は生涯主に人物画と取り組みました。

人物は表情、個性、年令などいわゆる“特徴”のバリエーションが際限なく、それらはいずれも“微妙”ですから難しい仕事に違いありません。しかしその分やりがいがあったではと創造されます。

倉石作品は女性が多く、2023年には「倉石隆のお嬢さん展」を企画しましたのでこのたびは男性です。男女でいうと当館の男性像は女性に比べ少ないのですが、私なりに男性の一般性が見られるものを選んでみました。

頑張り、欲張り、見栄も張り、妙にはしゃぎ、我が身を見つめ直し、孤独に耐え、妻に促されながら、自我とストレスの狭間にもまれ人生の起伏を重ねる。

展示の男性像は男から観ればなにがしかの理解が可能と思われる一方女性には一見滑稽に写るかも知れません。しかしいずれも“本人は一生懸命”であることが伝わります。

技術的なことはともかく、作品について正確に述べることはかなり難しいことです。ここではひとまず男性に共通する“らしさ”について作品に漂う印象から簡単に触れてみました。

小さめの絵画スペースに目一杯の13点。お楽しみ頂けたら有り難く思います。

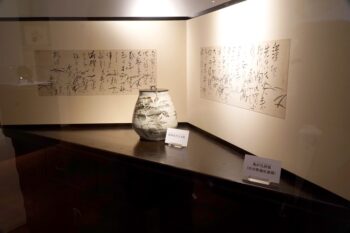

【齋藤三郎】

●齋藤三郎のお茶道具

今年の齋藤三郎(号:陶齋)はお茶道具です。

茶道具と言いましても何かを作るものではありません。茶道のお茶は先ずお大菓子を食べ、茶わんに取った抹茶に湯を注ぎ、茶筅を振って茶を点て、お客様に“美味しく”飲んで頂くのが目的です。

それだけのことですが、より“美味しく飲んで頂く”ため床の間に書画を掛け、部屋にお香を焚き、花を飾り、時には食事や酒の振る舞いもあります。またいざお茶を点てる段には茶碗や茶杓を清め、道具を移動させたり、器に水を足すなどをします。この度の展示では会場入り口の「香合」から左へ焼き物による茶道具類を配しました。

陶芸家の道具ですから種類は限られますが、美味しくお茶を飲むために様々工夫を凝らした作品をご覧下さい。

●簡単な道具類の用語

○香合(こうごう):お香を入れる小さな器 ○向付(むこうづけ):食事で菜を盛る主な皿類 ○花生(はないけ):花瓶のこと ○茶入れ:抹茶を入れる小さなふた付きの器 ○蓋置き:釜の蓋や茶巾を置く小さな道具 ○水指(みずさし):水が入る大きな器。

※入り口に焼き物以外の小さな道具数点をお盆に展示しました。

向こうに棗(なつめ:抹茶を入れる器)、手前に茶碗に組んだ茶筅(ちゃせん:振って茶を点てる竹製の道具)、茶杓(ちゃしゃく:棗や茶入れから茶をすくう竹製の道具)、茶巾(ちゃきん:茶わんを拭く木綿の白布)、帛紗(ふくさ:道具類を拭くための絹の布)。

●茶会のお知らせ:6月と10月の毎月4回の日曜日に1日2席の薄茶席を設ける予定です。どうぞ気楽にご参加ください。

6月は第2,3,4,5日曜日開催。参加費:1000円(作品鑑賞の入館料込み)。時間詳細は調整後間もなくお知らせいたします。

キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

近時手にしたものを落とす、あるいはこぼす事が多くなった。

私の場合、左手親指の付け根の痛みが原因の一つだと考えられ、長年のゴルフによる結果ではないかと思っている。

人より骨が細いのに60年はやった結果で、この程度の問題は甘んじて受けなければならない。当座は指の問題だが全体では老化現象に違い無い。

というわけもあり、本日午後番茶を淹れ(パックですが)、湯呑を手にしようとした瞬間卓上にひっくり返し、こともあろうパソコンのキーボード直撃だった。

買い換えたばかりの品がびしょ濡れ。ティッシュペーパーを当て、壁に向かって強く振って水分を飛ばし(左手親指は痛かったが)、ドライヤーで裏表を温めた。完全に乾いたとみてパソコンに繋ぐと全く問題無く回復していた。事は不運だが何か幸運があったのかもしれない。

さてそんな夕刻、まもなく終了という時間帯に救急扱いが必要な高齢者さんの事例があった。病院連絡と紹介状を書いたが、必要なタクシーは1時間待ちで家族の到着までは3,40分かかるという。本人の身支度やスタッフの帰宅時間もあったので私の車で一旦自宅まで送った。道中話も出来て良かった。

患者さんを乗せたり、救急車の同乗は忙しい昔に何度かあった。事案によっては周囲にそれ向きの人がいても、自分がさっさと行うのが簡単で結果も爽やかなことがよくある。

昨日のことで恐縮です。夜、二つの時代劇番組でそれぞれ近江八幡の堀の場面があった。

「柘榴坂の仇討ち」の八幡堀

「柘榴坂の仇討ち」の八幡堀

(原作:浅田次郎「沈まぬ太陽」から)

明治維新後、安政の大獄に関連して主君が命じた仇討ちを「侍の本懐」として敵を探索しては実行する中井貴一演じる主人公。最後の仇,阿部寛役の侍は車夫に身をやつしていた。長い斬り合いの結果勝負は付く。

しかし侍は主君の「懸命に生きるものは殺すな」の言葉どおり車夫を許し「新しい時代を共に生きよう」と和解する。時代背景と内容が悲しくも美しく、胸打つ物語だった。

もう一篇はいつもの「鬼平犯科帳」

もう一篇はいつもの「鬼平犯科帳」

八幡堀は本当に時代劇で人気だ。

今冬ここへ寄ってよかった。

最近の夕ご飯。

マガレイの煮付け(下)と豆腐とコマツナの

マガレイの煮付け(下)と豆腐とコマツナの

炒めもの。

同じ魚でも宗八鰈よりも美味しい。

20年も昔には春になると地でも見事なカレイが採れて、毎年漁師さんが下さった。その方は亡くなられたが近年カレイはさっぱりダメになったと耳にしている。

ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

午後水鳥たちを探しに回ったけれどコハクチョウもガンも小さな群を観ただけ、あのハクガンの長い列も見当たらなかった。私の探索範囲は狭いため何とも言えないがかなりの鳥は北へ帰ったようだ。ただマガンはまだ多く留まっている印象があった。

今冬はハクガン、コハクチョウに十分楽しませて貰い、最後は思ったもみなかったシジュウカラガンと二度出会い、カメラにも収めた。後半は思ったよりも厳しい冬だったが鳥に感謝し、来年また沢山来てもらいた。

ほぼ雪が消えている美術館で少しばかり庭仕事。

昨秋に元スタッフのAさん宅から貰っていたタカサゴユリの種を蒔いた。

花殻を割り種を採る。

花殻を割り種を採る。

何千何万?という数の種。

まだ沢山残っている。

かって同じ種を貰って蒔いたがA宅では花が咲き、我が庭はダメだった。多分出た芽を雑草と見て皆取ってしまったらしい。今年こそは慎重に扱い夏の終わりはタカサゴユリの園にしたい。

一旦蕾を付けたクリスマスローズはその後積もった雪の下になっていた。もう大丈夫なのだが随分変形している。寒かったことだろう、ご苦労さまでした。間もなく温かになるので一休みしてください。

一旦蕾を付けたクリスマスローズはその後積もった雪の下になっていた。もう大丈夫なのだが随分変形している。寒かったことだろう、ご苦労さまでした。間もなく温かになるので一休みしてください。

2月1日、雪の前の同じクリスマスローズ。多雨、雪、乾燥、寒暖etc、どんな花もコンスタントに維持するのは難しい。

2月1日、雪の前の同じクリスマスローズ。多雨、雪、乾燥、寒暖etc、どんな花もコンスタントに維持するのは難しい。

今冬後半の雪により例年に比べてずっと遅くなったが一先ず庭に関わった。長時間ではなかったものの急に始めたので足腰が傷む。

もう少し暖かくなってもらいたい。

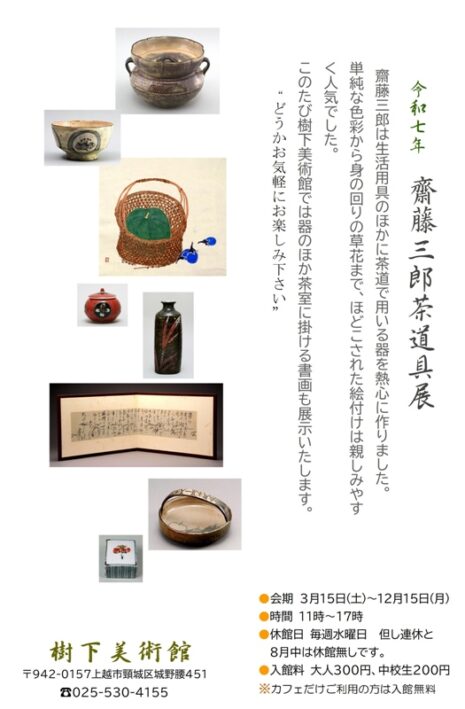

今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

今年度の齋藤三郎(陶齋)の展示は茶道具です。茶道具には鉄器、竹細工、漆芸、木工など多くの分野の道具が含まれます。三郎の制作には陶芸と書画がありました。

この度はお茶会で用いられる齋藤三郎の陶芸作品を中心におよび床の間に掛けられる書画も併せてご覧頂くようにしました。

倉石隆の絵画とともに年間を通しての展示になります。季節館あふれるさわやかなお茶道具をお楽しみください。

倉石隆の絵画とともに年間を通しての展示になります。齋藤三郎(号・陶齋)の温かく柔らかみのある器と書画をお楽しみください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- シジュウカラガンに初めて出会った 北帰行が始まっているのだろう。

- 温かな日に訊ねたお宅 柿崎海岸 首輪のコハクチョウ。

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月