明け暮れ 我が家 お出かけ

誕生日の追加 週末の鳥 2月とは。

2月1日が誕生日で、はや4日目です。自分の事をいつも老人とか高齢者と書くのはモヤモヤしますし、第一誕生日を記しながら何才と記さないのも失礼なようででもあります。それで恥ずかしさもあり以後何度も申しませんが、お陰様で82才になりました。

この先は、いくら先人の通った道といえ私にとっては全てが初体験(これまでもそうですが)。弱気を口にしたらキリがありませんので、出来れば年のことは知らぬ振りをしながら生活し、出来るだけブログも続けたいと考えています。

さて蝋梅に触れました1月24日には「冬本番のさ中」と記しました。それから10日、この週末は寒かったのですが日が伸び、かつ高くなるのが感じられ、外に出ると僅かながら春の気配を感じました。

このところ沢山飛来しているはずのハクガンに中々お目に掛かれません。

一昨日土曜日午後は柿崎、吉川、大潟、頸城の各区から三和まで観て回りましたが、主にコハクチョウとマガン、ヒシクイを見るだけでした。

上掲の場所に次々と雁が舞い降りたが期待したハクガンは一羽も現れなかった。一体何所にいるのやら。

上掲の場所に次々と雁が舞い降りたが期待したハクガンは一羽も現れなかった。一体何所にいるのやら。

オオバンはカラス、カワウと並び黒い鳥の代表ではないでしょうか。僅かな尻尾とくちばしの上に白い額板という部分があるのが愛嬌です。枯れ草の下に生えているらしい若草を食べているようでした。

本日午後しばらく陽が射しました。

先ほど2019年から毎年2月のブログをざっと目を通してみました。

2月は日射しが強くなること、クリスマスローズが咲くこと、思わぬ雪が降ることなどがよく見られていました。

また2020年2月に、新潟県で初めてコロナ感染者が出たと記されていました。

先の事が全く理解できずあたふたと過ごした当時を懐かしく感じました。ただ5年目に入りましたが相変わらず集団的な発生は止んではいません。

この数年ハクガンを沢山見るのも2月でした。今期はこれまで最大の群が来ているようなので期待したいと思います。

いつしか今年の開館までもう少しとなり、毎年緊張する時期です。近いうちに今年の展示予定を掲載致しますのでどうか宜しくお願い申し上げます。

本日誕生日だった。

本日2月1日は不肖私の誕生日。今年1月の人口推計では日本の人口は1億2409万人ということなので同じ日の生まれの人は一先ず365日で割って約34万の方がおられることになる。

するとこんなに大勢の人と同じ誕生日ということで何か心強い気持がしてきた。しかし同じでも最も高齢に属する方なので一番尻尾にくっついている、というかお邪魔している感じがする。いずれにしてもあらためて精一杯頑張ろうと思ったし、それ以外無い。

上掲は去る1月29日午後5時頃、美術館の庭にあったウサギの足跡。ウサギは冬眠をしないようだがこの辺りで巣穴を見たことがない。どう寒さを凌いでいるのだろう。

上掲は去る1月29日午後5時頃、美術館の庭にあったウサギの足跡。ウサギは冬眠をしないようだがこの辺りで巣穴を見たことがない。どう寒さを凌いでいるのだろう。

お客様が通る庭を今はウサギが行き交っている。悪くないと思った次第です。

昨日の夕食は宮城の弟から届いたマダラだった。弟も2月生まれで1才しか違わない。いや今や同じ年のようなもの。この一、二年は「さん」付けで呼ぶようになったし、長年、年長ぶっていたことを詫びたい気がする。

昨日の夕食は宮城の弟から届いたマダラだった。弟も2月生まれで1才しか違わない。いや今や同じ年のようなもの。この一、二年は「さん」付けで呼ぶようになったし、長年、年長ぶっていたことを詫びたい気がする。

上掲写真は本日運転免許の更新で行ったセンターで使用される立体駐車場。以前は豪雪のことも度々あり駐車場で苦労し、更新には良い思い出が無い。

上掲写真は本日運転免許の更新で行ったセンターで使用される立体駐車場。以前は豪雪のことも度々あり駐車場で苦労し、更新には良い思い出が無い。

2月生まれの人に会うと年は違っても普通以上のシンパシーを感じる。「同じ星のもと」という感じなのだろうか。

高齢者や不自由者に向けた交通機関のサービス。

地震と旅行で始まった2024年1月は早くも下旬に入っています。

すでに遠いものとなりつつある西国への正月旅行。見聞したことの興味は尽きませんが、一つに不自由な人や高齢者について交通上の配慮が良くなされていることが印象に残っています。

JR奈良線の優先席表示。

JR奈良線の優先席表示。

高齢、障害、妊娠、疾病、赤ちゃん連れ。

車椅子、ベビーカーが続いた

車椅子、ベビーカーが続いた

構内エレベーターを待つ列。

特に欧米人のベビーカーの多さが目に付きました。彼らは数泊などではなく10日、2週間と長期滞在することが多いといいます。日本のほか前後して他国も旅しているようですので連日の移動は大変だろうと思いました。しかし淡々と落ち着いて行動する様子からタフさに驚かされました。

私達はJR奈良線とJR山陽本線を利用ましが、常に乗り口脇の優先席に喜んで座りました。いつしかそうするようになった自分たちですが、そのことに驚かなくなっているのに驚きます。

正月旅行の最終日、聖僧良寛が修行した備中玉島円通寺。

備中(岡山県)倉敷市の西南端である玉島は北前船で大いに栄えた商都です。瀬戸内海を望む玉島の高地に正月旅行の最終地、曹洞宗円通寺がありました。

江戸後期、我が越後の人良寛(以後良寛さん)は、生地出雲崎で巡り会った円通寺の高僧国仙和尚に付いてはるばる玉島まで旅し和尚のもとに入門、22才から11年間にわたり禅の修行をしました。

国民宿舎「良寛荘」

国民宿舎「良寛荘」

団体さんで賑わっていました。

タクシーで坂道を上り良寛荘に到着すると、地域振興と良寛顕彰に熱心に取り組まれる葛間さんと早川さんのお二人に迎えて頂きました。

良寛荘を出て見た瀬戸内海。良寛さんの当時、海岸線はもっと手前まで接近していたそうで、埋め立ても無く眺めはさらに絶景だったに違いありません。

良寛荘を出て見た瀬戸内海。良寛さんの当時、海岸線はもっと手前まで接近していたそうで、埋め立ても無く眺めはさらに絶景だったに違いありません。

円通寺境内には老いて樹勢が衰えつつある「良寛椿」と呼ばれる白椿の古木があります。良寛さんの修行時代からあるといわれ、現在それを挿し木などで増やし、上掲の場所で「良寛椿の杜」を目指して植樹されていました。

円通寺境内には老いて樹勢が衰えつつある「良寛椿」と呼ばれる白椿の古木があります。良寛さんの修行時代からあるといわれ、現在それを挿し木などで増やし、上掲の場所で「良寛椿の杜」を目指して植樹されていました。

円通寺の山号は補陀洛山(ふだらくさん:観音様の降りてこられる場所の意味)です。寺院があるのは白華山という山の中腹で参道は少々急な山道でした。

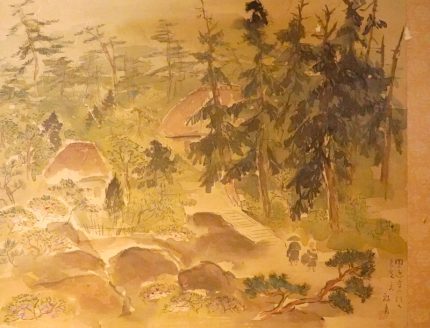

国仙和尚に従って参道を上る図。

国仙和尚に従って参道を上る図。

右下に師と良寛が描かれています。

参道途中、納骨堂である覚樹庵の前に太い幹の良寛椿。白椿だそうですが、これだけ太く大きな木が椿とは。しばらく前から花が途絶え、関係者の努力で僅かながら開花をみるようになったそうです。現在新たに採った苗は前述の「良寛椿の杜」で熱心な植樹に用いられています。

参道途中、納骨堂である覚樹庵の前に太い幹の良寛椿。白椿だそうですが、これだけ太く大きな木が椿とは。しばらく前から花が途絶え、関係者の努力で僅かながら開花をみるようになったそうです。現在新たに採った苗は前述の「良寛椿の杜」で熱心な植樹に用いられています。

円通寺の竹林のことは、禅のシンボルの一つとして良寛研究家の小島正芳先生からかねて伺っていました。

創建当時のままの端整が維持されている壮大な茅葺きの本堂は倉敷市の指定重要文化財。良寛堂への角に良寛像が安置されていました。

創建当時のままの端整が維持されている壮大な茅葺きの本堂は倉敷市の指定重要文化財。良寛堂への角に良寛像が安置されていました。

良寛さんが杖と共に

良寛さんが杖と共に

国仙和尚から印可の偈を

附与された高方丈南間。

1790年(寛政2年)良寛さん33才の時、この部屋で修行の終了を宣言する印可の偈を国仙和尚から与えられました。聖僧良寛の誕生です。偈とともに頂いた杖を頼りに世俗に飛び込む新たな修行が始まりました。

仁保哲明ご住職から

仁保哲明ご住職から

お話を聞いた一室。

ご住職には貴重なお時間を割いて頂きました。静かな自然体が滲むお人柄で、いっときでしたが修行をさせて頂いた気持ちがしました。

ご住職には貴重なお時間を割いて頂きました。静かな自然体が滲むお人柄で、いっときでしたが修行をさせて頂いた気持ちがしました。

若き良寛像。

若き良寛像。

新潟県内で見る彫像より

ずっと若く溌剌としている。

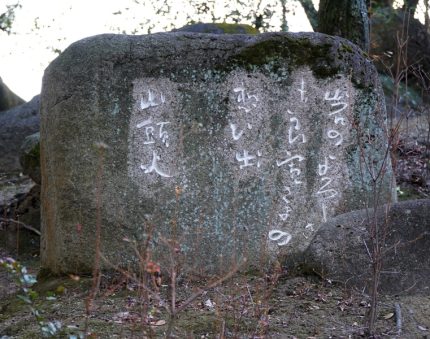

岩のよろしさも良寛さまの思いで

昭和11年、円通寺を訪ねた山頭火。石庭で修行に勤しむ良寛さんを偲んで詠んでいます。

さてもっともっとと思いましたが時間が迫り泣く泣く円通寺を後にすることになりました。帰路は「新倉敷駅」まで早川さんが車を出して下さいました。途中の市内で越後長岡藩の名家老河井継之助の若き日の足跡を案内してもらいました。

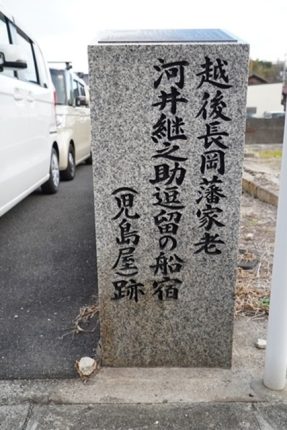

河井継之助逗留地の碑。

河井継之助逗留地の碑。

倉敷ロータリークラブなど

によって建立されている。

河井継之助は1859年(安政6年)、当時借金に苦しみ続けた備中松山藩を劇的に再興させた漢学者山田方谷の門下として学ぶべく隣接する港町玉島へ上陸しています。児島屋はその時に逗留した船宿ということでした。

さて正月旅行の最終地、備中玉島円通寺の見聞を終了する時間となりました。私の準備不足で新倉敷-玉島の交通を、倉敷-玉島にしたため滞在時間を短縮せざるを得なくなりました。

にも拘わらず、早川、葛間両氏と仁保ご住職には大変手厚くして頂き感謝に堪えません。また旅行に先立ち、円通寺でお世話になったお三人に連絡をして頂いた全国良寛会会長、良寛研究家・小島正芳先生に深く御礼申し上げます。

話変わりますが40年前、自分には少々悩み多き時代がありました。なんとか越えなければと色々本を読んだり考えたりしましたが、畏れ多くも良寛さんには幻のように手を差し伸べてもらった気がしています。

当時、もしもこの目で見ることが出来るなら、次の三人を見たいと思っていました。

一人は良寛さんの少し前の時代、1818年生まれの我が高祖父玄作で、火鉢に手を焙りながら来客と話すのをすぐそばで。もう一人はイエス・キリストで、使徒を連れ荒野を歩くのを遠くから。最後は夕暮れの山裾の村を一人帰る良寛さんを遠くから、でした。

このたび円通寺から見た瀬戸内の冬陽は春のように明るく海は軽やかな青色でした。どんより重く暗い日本海との違いに師はどんなに驚いた事でしょう。険しい石庭もありました。ここで思いっきり修行しよう。若き良寛さんは勇んで意を決したにちがいありません。

悟り、強靱な足腰、師の教えと杖。印可の偈(いんかのげ)を授かった後、これらをを拠り所に、いずれ帰りたい越後を胸に仕舞い長い旅路に就いた良寛さんの円通寺。深い感慨をもって正月旅行の最終地玉島を後にしました。

後日早川さんから届いた良寛椿の苗。とても楽しみです。失敗する人もいるようですが、是非ともちゃんと育てたい。

後日早川さんから届いた良寛椿の苗。とても楽しみです。失敗する人もいるようですが、是非ともちゃんと育てたい。

御地倉敷市はじめ玉島および円通寺は諸行事、記念碑および像の建造、椿の杜づくりなど良寛さん顕彰の熱心さがとても良く伝わりました。古来豊かな商都であり茶の湯が盛んで戦後早くから「良寛茶会」も催されているとも聞きました。

晴れの国と雪国の妙、北前船の寄港地同士。良寛さんが繋いだ岡山県と新潟県は良縁にちがいありません。

さて以上、正月の拙い旅行記は長くなりました。一方で年明け早々の大地震。大災害は日が経つに連れ新たな問題が深刻化しています。

政治は各自懐にしたパーティー券代をまとめ、一刻も早く被災地へ届けたらどうでしょう。政治改革とはこのようなことから始まるのではないでしょうか。

1月3日夕刻と4日午前の高松市、美しい松と命の讃岐うどん。

遅々として進まぬ正月旅行記ですが1月3日午後遅く、直島から四国へ、ようやく後半の高松市に入った。雨でしたが傘をさすほどでもなく助かりました。港、駅、主なホテルがほぼ一地区にまとまっていて、交通の利便が計られていました。

高松港の2本のモニュメント。2010年に開催された瀬戸内国際芸術祭に設置された大巻伸嗣氏の作品。その後2022年の瀬戸内芸術祭を経て長く高松港のシンボルになっている。

高松港の2本のモニュメント。2010年に開催された瀬戸内国際芸術祭に設置された大巻伸嗣氏の作品。その後2022年の瀬戸内芸術祭を経て長く高松港のシンボルになっている。

JRホテルクレメント高松の部屋から見た高松駅方面。大都会だと思いました。反対側、ホテルの裏手は港です。

JRホテルクレメント高松の部屋から見た高松駅方面。大都会だと思いました。反対側、ホテルの裏手は港です。

香川、高松といえば何といっても讃岐うどん。夕刻駅で明日の列車マリンライナーの切符を買い、ホテルで傘を借りてうどんを食べるべく街へ出ました。

食べ物屋さんがある繁華街のアーケードはすぐ近くと聞いたのですが、中々着きません。今や健常な層と異なり年寄りの足は距離や時間が違うのでしょう。傘を開いたり閉じたり、幾つも街角を曲がってようやく店を見つけました。

お願いしたうどんは熱々の桶に入り、海鮮が効いた甘めのタレも器ごと熱々でした。

お願いしたうどんは熱々の桶に入り、海鮮が効いた甘めのタレも器ごと熱々でした。

妻には内緒でしたが、入店して座ると何故か頭がぼーっとして上手く気が回らない感じがしていました。三日間毎日1万歩は歩き、当日もすでにそれを越えていました。

昼を抜いているのですから、低血糖気味だったのかもしれません。慌てずにまず熱いつゆを口にし、ゆっくりうどんを噛みしめながら食べました。

ああ讃岐うどんは大学病院時代、専門店が近かったのでどれだけ食べたかわかりません。こちらに来て足かけ49年、久し振りのうどん、それも正真正銘、本場の讃岐うどんです。持ち上げてみる非常に長くてずっしり重く、滑らかさ、湯がき方、熱さ、風味、分量、申し分ありません。

ああ讃岐うどんは大学病院時代、専門店が近かったのでどれだけ食べたかわかりません。こちらに来て足かけ49年、久し振りのうどん、それも正真正銘、本場の讃岐うどんです。持ち上げてみる非常に長くてずっしり重く、滑らかさ、湯がき方、熱さ、風味、分量、申し分ありません。

立派なことに桶などに入れてある。ゆっくり食べ始めると間もなく頭がしっかり働き出しました。高松の夜歩き疲れて食べた讃岐うどんは生涯忘れられない事でしょう。

地元の家族さんらしき方達も皆うどんですし、出がけにお金持ちそうな黒づくめの外人さんご夫婦が嬉しそうに入ってきました。

さて翌4日、昨日とは打って変わり気持ち良く晴れました。朝早くからホテルのすぐ近く高松城跡(玉藻城跡)である玉藻公園に行きました。玉藻は万葉集で柿本人磨が讃岐の国の枕言葉に 「玉藻よし」と詠んだことに因み、一帯が玉藻の浦と呼ばれたことによるそうです。

自分が世話になった大学病院の前に渋い木工椅子テーブルの喫茶「玉藻」がありました。懐かしい店ですがエプロンをした粋な主は高松の人だったのでしょうか。く

高松という都市名の由来が良くわかりました。南陽に映えて生き生きとした松でいっぱいの公園。実際正月早々、松の手入れに勤しむ職人さんたちを見ました。

高松という都市名の由来が良くわかりました。南陽に映えて生き生きとした松でいっぱいの公園。実際正月早々、松の手入れに勤しむ職人さんたちを見ました。

石垣も美しく三方海に囲まれていたという城跡はブラタモリで観ていました。海水を取り入れた構造で、いまなお海とともに生きている城という雰囲気があり、歩くと元気が出ました。

桜御門。戦前国宝指定の前夜、空襲によって焼失。令和4年に再建されている。

桜御門。戦前国宝指定の前夜、空襲によって焼失。令和4年に再建されている。

入り口両側の積み石は見事で現代的な造形そのもの。いにしえの人々が有した美的センスは現代と遜色無いレベルではなかったかと思いました。自然や建造物と調和させる、という点で言えばなおさらです。、

入り口両側の積み石は見事で現代的な造形そのもの。いにしえの人々が有した美的センスは現代と遜色無いレベルではなかったかと思いました。自然や建造物と調和させる、という点で言えばなおさらです。、

園内の一角でみたソテツ。温かいところだとこんなに葉が茂り幹が太くなるのかと驚きました。

園内の一角でみたソテツ。温かいところだとこんなに葉が茂り幹が太くなるのかと驚きました。

琴電が忙しく往き来していました。

その琴電に乗って高松市立美術館へ。駅で降りると晴れ着を着たワンちゃんと出会いました。忘れるところでしたが、お正月だったのですね。

美術館ロビー。

美術館ロビー。

現代絵画と香合の展示を観て館内のカフェで一休み。

昼が近づき高松駅へ。

この年になってようやく出会った瀬戸大橋と特急列車。およそ10㎞にわたって瀬戸内海の島々を繋ぐひと時は壮快でした。

この年になってようやく出会った瀬戸大橋と特急列車。およそ10㎞にわたって瀬戸内海の島々を繋ぐひと時は壮快でした。

一昨年でしたか、一種興奮とともに読んだ村上春樹の「海辺のカフカ」。登場人物達はそれぞれの因縁に導かれ次々と高松へとやってきます。

主人公がたどり着いた高松市のクラシカルな図書館は、作者の若き日に親しんだ西宮市のものだったことは知っていました。しかし一種神秘的な空気を漂わす小説ゆかりの場所に淡く期待していましたが、図書館は勿論深いジャングルのような森と寂しい農村などを探す時間はありませんでした。

僅かな滞在でしたが、陸海が一体化した交通、美しく健康な松と立派な石垣の城跡・玉藻公園、そして讃岐うどん!四国高松はそれで十分でした。

学生時代と大学病院の医局時代、13年間をともにしたNは高知の人でした。若き日、休みになると宇高連絡船と急行など10時間も掛けて東京・高知を往き来したと聞いていました。

今回お洒落なフェリーでしたが、昭和30年代中頃~40年代の高松市や宇高連絡船はどんなだったのでしょう。元気なら色々話したかったNは一昨年亡くなり、気がつくと寂しくなります。

1月3日の倉敷と直島。

前回記載の1月2日午後の大原美術館は15時閉館ということで観ることが出来ず、翌3日に回され予定に少々の詰まりが生じた。

3日午前に同館を観終わり12時には宇野港へ行き直島を目指す予定となった。

大原美術館の創始者・実業家大原孫三郎は、孤児院の運営に粉骨するプロスタントの篤志家を知り、自らもプロテスタントとなり文化の社会貢献を目指して昭和5年、日本初の大規模な私立西洋美術館を設立した。

本館入り口左に

本館入り口左に

ロダンの「カレーの市民」

勇敢な人々の像は50年前も

ここにあった気がする。

同じ作家でも作品は様々にランクを生じる。大原美術館は主に孫三郎が支援した画家児島虎次郎がパリを中心に各地で懸命に収集。作品は作家の名ではなく完成度によって真摯に集められている。

このたび広大な展示場の館内でエル・グレコの暗色効果を生かした劇的な「受胎告知」から中心部の白が目を引くアンリ・ルソー、眩しいシニャック、ルノワールの若く幸福な裸婦、私には珍しく重厚なマティス、さらにムンクにロートレック、ルオー、モネ、ピサロ、ゴーギャンほか淀みなく並ぶ近代西洋画の代表作を観た。みな懐かしく、倉石隆が憧れたパウル・クレーも良かった。

日本人が描いたこの国の人々の深い味わいに一段と思いを新たにし、突然現れた松本俊介の青い人物も嬉しかった。

図録「大原美術館+作品と建築」

図録「大原美術館+作品と建築」

の見開き小出楢重「Nの家族」。

民藝の不動の人々、河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉、バーナード・リーチ、棟方志功、芹沢圭介のあまた一級品をを咀嚼するように堪能した

絵画では開館した昭和初期、日本で西洋名画の実物を目にする機会は乏しく、収集品は日本洋画壇の向上に貴重な役割を果たしたという。

50年ぶりとなる広大な館内を、まさにおぼろげな記憶とともに歩きながら、これは見納め、拙い自分のなにがしかの責任の一端を今果たしているという気がして安堵を覚えた。

米倉を用いた民藝・東洋館。

米倉を用いた民藝・東洋館。

染織家芹沢圭介の紅型に

ちなみ独特の赤色をしている。

さて大原美術館の後は直島へ急がなければならない。宇野港からフェリー。しかし電車による岡山経由の行程は宇野港を頂点に岡山と倉敷が底辺となり三角形を構成していて相当不効率に思われた。時間を考慮し最終的にタクシーを依頼し宇野への直行を図った。

一帯に詳しい地元のタクシー運転手さん。運賃は掛かったが妻と二人で昼食を抜けば少しは足しになる。道中先々の話を聞きながら走った。現れては消える倉敷川を観て倉敷が物流の一大中心地だったことを納得した。

野を越え山越えて宇野港へ到着した。

宇野から目と鼻の先、直島宮浦港まではわずか20分だった。

宮浦埠頭に

宮浦埠頭に

草間彌生さんの赤いかぼちゃ。

一斉にこどもたちが走った。

直島のアート巡りは施設と野外がある。施設のほとんどは予約制で迂闊にも私達はそれをしていなかった。残念だったが野外作品を主に観で回る事にして一台だけあったタクシーに乗り込んだ。

小さな船着き場に設置された黄色いカボチャで写真を撮るのにしばしば数十人待ちになるらしい。私達の時は誰もおらず後から混んできた。

小さな船着き場に設置された黄色いカボチャで写真を撮るのにしばしば数十人待ちになるらしい。私達の時は誰もおらず後から混んできた。

細い坂道を上ったり下りたり、写真を撮ったり、島の歴史と現状を聞きながら回った、精錬から文化の島へ痛々しさの克服。今日までの長い努力を思わない訳には行かなかった。

細い坂道を上ったり下りたり、写真を撮ったり、島の歴史と現状を聞きながら回った、精錬から文化の島へ痛々しさの克服。今日までの長い努力を思わない訳には行かなかった。

家プロジェクト地区にあった「ANDO MUSEUM」。予約無しで入館できる貴重な場所。しかし、ちょうど昼休みで入れなかった。

家プロジェクト地区にあった「ANDO MUSEUM」。予約無しで入館できる貴重な場所。しかし、ちょうど昼休みで入れなかった。

午後次第に崩れる天気。

午後次第に崩れる天気。

ポツポツ始まるころ

高松へ向けて出航した。

直島の主だった宿泊や展示施設には(株)ベネッセの関わりが大きい。室内展示で是非観たい場所や作品があり予約をせず未練を残した。だが彌生さんの二つのカボチャほか楽しい作品に触れて満足して高松へ向かった。

高松までおよそ一時間、海路で見る瀬戸内の島々は想像以上に大きくて驚いた。

1月2日午後の倉敷で。

1月1日午前上越妙高駅出発、京都から始まった3泊4日の正月旅行。道中ところどころ準備不足が露呈することになったが、それはそれ、旅は「出かけることに意義あり」として回ってきた。

さて岡山駅で新幹線から山陽本線に乗り換えた。駅構内の多くの電車と人の賑わい、垣間見る一帯の景観から活気ある都会だと感じた。第一山陽本線と聞くだけで旅情がつのった。

予約した倉敷国際ホテルは大規模ではないが館内に美術品があしらわれたシックな宿だった。

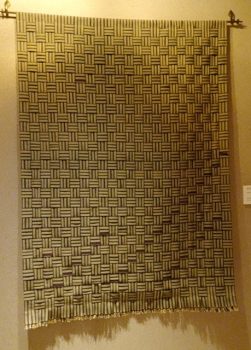

階段踊り場に展示された真田紐(さなだひも)によるタペストリー。繊維の町倉敷にふさわしく良い感じ。

階段踊り場に展示された真田紐(さなだひも)によるタペストリー。繊維の町倉敷にふさわしく良い感じ。

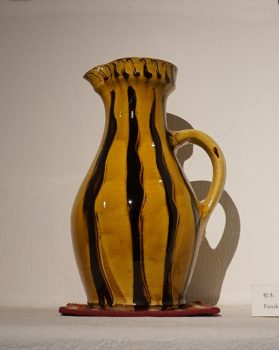

別の踊り場にガレナ釉によるスリップウエアのピッチャー(舩木研兒作)。明るさと民藝風素朴さが魅力。

別の踊り場にガレナ釉によるスリップウエアのピッチャー(舩木研兒作)。明るさと民藝風素朴さが魅力。

宿で荷をほどき近くの大原美術館へ向かった。明日も来るが一時間は見られるだろうと踏んで出かけたが15時で終了という看板が。翌日メインとして辺りを散策した。

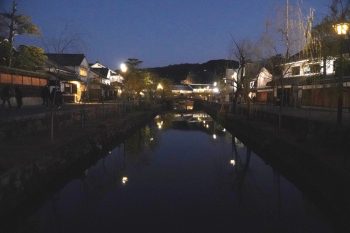

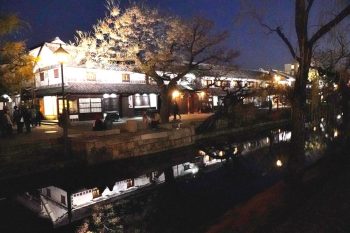

50年前に来たときも水路に白鳥(コブハクチョウ)がいたと思う。今でも人気。

50年前に来たときも水路に白鳥(コブハクチョウ)がいたと思う。今でも人気。

賑やかな道を歩いているとすぐ近くでチッ、チッ、とエナガの小さく鋭い鳴き声が聞こえた。

カラタチ?の垣根に来ていたエナガのお腹。倉敷では人通りの多いこんな街中にいるのかと驚いた。

カラタチ?の垣根に来ていたエナガのお腹。倉敷では人通りの多いこんな街中にいるのかと驚いた。

大原美術館のある美観地区は外国人も多かった。何でも珍しい私達も外国人のようなもの。

大原美術館のある美観地区は外国人も多かった。何でも珍しい私達も外国人のようなもの。

一度宿に戻り休憩し、人通りが少なくなった夕暮れの界隈を歩いた。

通りにはジーンズや服飾品を商う店が多いのも倉敷らしい。作家ものの工芸品の店などを眺め予め見つけておいた所で夕食を摂った。

交通規制されているらしい美観地区、

交通規制されているらしい美観地区、

籠付きバイクは重宝にちがいない。

さて1月2日午後に到着した倉敷一日目はここで終了にします。色々書きましたが正月の旅はちょうど半分が終わりました。

大原美術館は明3日午前に伺うことにしました。そして昼には宇部港へ行き、アートの島、直島へフェリーで渡る予定です。

岡山経由宇部までの経路は遠回りを否めず、バス、タクシーを入れる案などホテルスタッフと相談をしましたが、結論に到りませんでした。

昨日に続いて宿で見るテレビは能登の惨状を伝えていました。

小春日和の鳥見物。

本日日中はきれいに晴れ風も無く穏やかな日曜日だった。午後お茶のあと鳥を観に出かけると言うと珍しく妻が自分も行くと言った。

一人なら気ままにあちこち出来るが、連れがいる場合飽きずにあちこち一緒出来るかいささか心配。

お目当ては白鳥とハクガンだが数カ所でコハクチョウに出会い、夕刻、朝日池のコハクチョウを見ながら粘っていると、暗がりの中ハクガンの群とおぼしき一群の着水を見た。

あちらこちらで塞の神の煙。

あちらこちらで塞の神の煙。

頸城野一帯がたなびきに囲まれていた。

暮れてきた妙高連山。

暮れてきた妙高連山。

山裾が烟っているのは

一斉に行われた塞の神のせいか。

暗くなって分かりにくいが、多分向こうに着水する白い鳥の群はハクガン。しばらく見なかったが大きな群が残っているらしい。17時15分ころ。

暗くなって分かりにくいが、多分向こうに着水する白い鳥の群はハクガン。しばらく見なかったが大きな群が残っているらしい。17時15分ころ。

冬晴れの午後、大潟区、吉川区、柿崎区、頸城区を回った。風景と鳥に恵まれ同行の妻はちゃんと外を見て退屈しなかった模様。

申し訳けありません、正月旅行は倉敷、高松、玉島が残っています。次回どうか倉敷を載せさせてください。

黄檗山万福寺を訪ねた、その2。

午前早くから訪ねた平等院のあと近くのお茶の店「神林」でお抹茶を頂き、同じ宇治の万福寺までタクシーに乗った。

同寺は主要建物23棟と諸回廊を有する中国の明朝様式を取り入れた黄檗宗の大規模な禅宗寺院。

寺は江戸前期開山の隠元禅師から長く中国渡来の僧が管長を務め、徳川幕府からも大切にされた。

12月恒例のランタン祭で使われた飾りが参道の随所にあった。

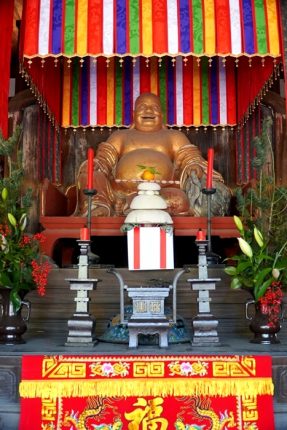

最初の像、天王殿の「布袋尊像」

最初の像、天王殿の「布袋尊像」

でびっくり。

中国では弥勒菩薩の化身とされ、

実在した高僧のようだ。

明朝式を伝えるなかで特に驚かされるのは大雄宝殿の十八阿羅漢(羅漢)だった。和風の釈迦三尊像を囲むように安置され、釈迦の国インド風というのであろうか、異国の容姿、風貌が目を引いた。

賓頭廬(びんずる)尊者。参拝者が自らの不自由な部分を触ると患部が良くなると伝えられる。

賓頭廬(びんずる)尊者。参拝者が自らの不自由な部分を触ると患部が良くなると伝えられる。

“山門を出れば日本ぞ茶摘うた” 境内にあった句碑。

前後しますが、宇治一帯は古来茶の一大生産地。上記の句は江戸中期、松尾芭蕉を慕い全国行脚をした尼僧の俳人・田上菊舎のもの。私達は平等院のあと門前通りでお茶の名店「上林(かんばやし)」で抹茶を服しました。

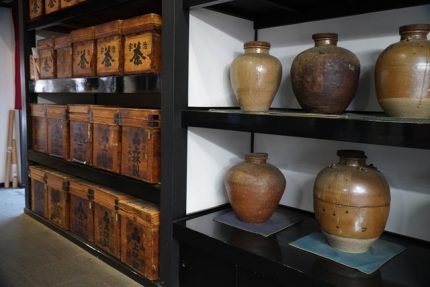

通路で見た茶箱と茶壺。

通路で見た茶箱と茶壺。

普段同店のお抹茶をよく飲んでいる。

普段同店のお抹茶をよく飲んでいる。

とてもしっかり点てられていた。

万福寺はお煎茶で有名。

さて万福寺を辞しJR「黄檗駅」から電車で京都に戻った。

京都から12:43のこだまで岡山へ。岡山で山陽本線に乗り換え、14:25倉敷着の行程を無事に終え倉敷国際ホテルに到着した。

かなり前から私達の旅行はまず昼食を食べない。そもそも昼食を摂ると眠くなったり疲れが出る、普段そうしていることや、食事場所を探す、待つ、食べるで費やす時間が勿体ないことがある。浮いたお金はタクシー代にもなり、お腹が空くので美味しく夕食を食べれるということもある。

その日、夕刻まで大原美術館を観る、夕暮れの美観地区を散策、近くの店で食事の予定だった。次回その様子を書かせていただければと思っています。

平等院のあと黄檗山万福寺を訪ねた、その1。

だれに訊いても勉強の虫としか返ってこなかった父は、昭和11年に大学を卒業すると学問を捨て、渡満し満鉄病院に勤務医として就職した。祖父が知人友人の事業協力などの結果莫大な借金を負い、債務返済のため現金を求めて泣く泣く大学での研鑽を諦め望みもしなかった満州行きを選んだ。

高祖父、曾祖父とも医師で文化の人だったらく、家には貴重な書物や書画が沢山あったという。しかしそれらは借金返済の金作りに東京から呼んだ商人がみな整理し、家にはほとんど何も残っていないと、父母から何度も聞いた。

くだんの商人は客用の布団まで持って行ったようだが、田舎にこんなに良い書画や書物があるとは、と驚いていたとも伝わっている。そして当の祖父母もまた返済を埋めるべく現金を求め、公が募集した北海道の寒村の診療所へと転地している(二人には借金のほかに11人も子供がいて父は長男でした)。

満鉄病院で勤務医となった父は佐賀県出身で看護師の母と知り合い結婚。後年母は父について「病院に賢そうだが年を食い貧しい風采の独身医師がいた。なぜ結婚しないのかと聞くと、“大きな借金を背負っているから”と答えた」と述べている。

そんな訳で父には、江戸末期、高野長英を匿った嫌疑で取り調べを受けた蘭学医の高祖父・玄作や叔父に教育音楽の母・小山作之助がいる一方、人の良い医師である祖父(祖母の見栄や贅沢もあったようだが)によって苦しい前半生を余儀なくされたという因縁があった。

幸い借金は10年掛かって戦後間もなく完済された。

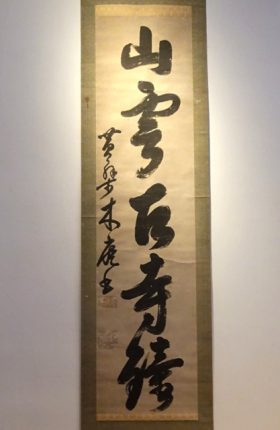

返済ですっからかんになった我が家だが、かろうじて残ったものに臨済宗黄檗派(おうばくは)・万福寺二代管長・木庵性瑫(もくあんしょうとう、1611年- 1684年)の掛け軸と良寛筆と伝えられた書があった。

良寛と伝わるものは品が良く終生父の寝室に掛けられていた。落款は無いが父の死後良寛のお墨付きが付いた。無落款のため商いを逃れたと思われる。

逆に木庵と無落款ながら良寛が残ったということは、ほかに如何に良いものがあったか、ということになり、一方で布団が選ばれたのは当時を被った不景気の深刻さを覗わせる。

父は子供の私でも分かるほど祖父を恨み、私が知っている限り墓や仏壇を参るのを見たことが無かった。

ただ一度変わった事といえば、普段の寡黙に反し大勢の親族が集まった祖母の通夜で、丸めた座布団を背負い東海林太郎の「赤城の子守歌」を歌いながら踊ったことだ。

みな転げるほど笑い私も笑ったが、なぜ父が踊ったのか、なぜ皆があれほど笑ったのか小学5年の私にはよく分からなかった。

昭和19年に祖父が亡くなっていて、祖母は昭和27年だった。振り返れば思いも寄らない父の歌踊は祖母の死をもって借金の呪縛から開放された酔いだったとしか思われない。

それから70年近く過ぎたある日、何気なく仏壇を整理していると祖母の小さな写真立ての裏に隠すようにして祖父の写真が重ねられているのを見つけた。

「どんなに恨もうと親は親だった」。めまいのようなものを覚え異様に胸が熱くなった。

このたびの西国旅行に黄檗山万福寺と玉島円通寺が行程に入った。何とは無しにだったが、いずれも家に残った書に縁があることに気がつき、不思議なことだと思っている。

木庵性瑫筆「山雲石寺鐘」

木庵性瑫筆「山雲石寺鐘」

黄檗の三筆と呼ばれた木庵。淀みなくゆったりしていてとても気に入っています。万福寺は毎年全国煎茶道大会が開催されるほど煎茶で有名です。宇治の寺でもありますので余計でしょうか。

万福寺総門。

万福寺総門。

軒下に「第一義」の扁額。

軒下に「第一義」の扁額。

第一義といえば何をもっても我が上杉謙信公終生の信条。謙信公ゆかりの春日山林泉寺山門にその扁額が掲げられています。

林泉寺山門の「第一義」

林泉寺山門の「第一義」

門に同じ扁額を掲げる林泉寺と万福寺の因縁は分かりません。偶然でしょうか。ちなみに万福寺の開祖・隠元禅師は中国からの招かれた渡来僧で、木庵も同じく同国の渡来僧.、寺院は将軍家から重んじられました。

うろ覚えそのもので全く自信がありませんが、母校高田高等学校の講堂(体育館?)の舞台右壁に「第一義」の額があり、入学式に小和田校長がそれについて力説をした記憶がかすかにあるのです。

どなたか覚えている方いらっしゃれば教えて下さい。

さて万福寺を書き始めましたら書き出しで長くなってしまいました。申し訳ありません、万福寺は総門でお終いにし続きは次回にさせてください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月