明け暮れ 我が家 お出かけ

岩の原葡萄園 文化が少し分かって 私の1930年代とは

私事で恐縮ですが、亡き父は明治39年2月1日の誕生で、存命の母は大正4年3月6日の生まれです。父の2月1日に偶々小生も誕生し、365分の1の確率に少々の不思議を感じています。

以前に少し書かせていただきましたが、父母が最も生き生きしていた頃、つまり二人の青春時代に漠然たる憧れを持つような事は私だけでしょうか。もしかしたらこのことは厳格なDNAの貴重なセンチメンタリズムかもしれないと思っています。

自分が1930年代のアールデコに惹かれるのは、そうだとすると少し幸せになります。

ところで今夕、直江津・センチュリーイカヤさんで、岩の原葡萄園の坂田社長をお向かえして「善兵衛の会」がありました。飲めない自分が岩の原のワインを頂き、流れに任せて二次会もして代行で帰って来ました。

代行は妻の車で、車中のCDにタンゴがかかっていました。「小雨降る径」は印象的でした。ご承知のようにドイツタンゴはコンチネンタルタンゴです。小雨降る径はフランスでシャンソンとなり、古くは淡谷のり子さんが歌ったそうで、昭和30~40年代でしたか、菅原洋一さんが歌ったと記憶しています。

作曲は1930年代ということ。私がこの曲を好きなのは曲の良さもありますが、父25才、母14才のころの音楽だったせい、と考えてみたくなります。

ならばその両親(祖父母)の青春である明治前~中期への憧れもまたどこかに?そして私の子どもたちは昭和のある時期を?

さて今夕の会は画家・小林新治先生とご一緒でした。先生からいくつもお話をお聞きすることが出来て、楽しくも有意義なひと時でした。

ちなみに先生は、

「アートは自然に還元されうる」「新潟県のエッセンスは自然と水」「文化は第二の自然」「教育の最終目的は文化」「政治の目する所は文化、しかし政治家にはそれを言い出せないジレンマがある」「それ故?この時代、文化は真っ先に削られる悲しい立場になっている」。

本当に胸に響くお話でした。さらに、

「食べれなくなったら、新潟県では隣の家に米を借りに行く。信州は子どもを大学へやる」。時代の流れとして「以前人の流れは地方→東京だった。今後は東京→地方の時代」「これまでは権威の文化、いまはローカルの文化」「文化は首長でも変わる、横浜市、石川県はその良いモデル」、と。

大勢の方にもお目に掛かれて、普段の引き籠もりを解消させていただきました。

お叱りを承知して1930年代のコンチネンタルタンゴ「小雨降る径」を付けました。申し分けありません、もたもたしているうちに日付を跨いでしまいました。

追記:善兵衛の会で拙弟が牧場コルティッホ・ソーナイで飼育したいばり仔豚が、“リエット”とメインの“煮込みカシスソース”として出されました。手前味噌ですがとても美味しく料理されていました。

煙突女学校 世が世なら

この人は輪ゴムが好きで、ゴムをはめたままだったのでうっ血したんでしょうか?嫁ぎ先で100才近い実母をみている奥さんが言った。

ゴムの跡から先のお年寄りの手が赤く腫れていた。症状はさほど問題ないが、うっ血の言葉を正確に使われたので少し驚いた。

看護師さんをしていたのですか?と訊いた。

「ああ恥ずかしい全然です。私は煙突女学校ですワ」と仰った。うっ血はテレビで聞いたかもしれない、ということ。それにしても煙突女学校とは。

「私ら中学校を出てすぐ富山の紡績工場へ就職しました。高い煙突がある大きな工場で、学校みたいに見えるので、煙突女学校と言ってました」。工場の寮生活ではお花や裁縫を習い、ある種学校の雰囲気もあったという。

「家に金が無かったから高校へ行ってません、そのかわりの女学校ですね。みんなもそう言ってました」。

富山の紡績工場、、、呉羽かな、、、高校の地理で習った。この人はそれを実際経験している。聞いたことがない言葉も、、、。

私より二つ上の彼女は常におおらかで明るく、介護の要点を把握し、質問なども要領を得ていた。

「こんな年まで世話かけて悪いね」

ある日、一緒に入浴した母親が言ったという。彼女は“そんなことはない、長生きはいいことだって新聞に書いてあったよ”と答えた。新聞に書いてあった、の一言が効いたのか親は安心していました、と笑って話してくださった。

なるほど確かにそうだ、賢い人だなあと感心した。

F子さんは、高校や大学へ行かなくとも、何かと適切に振る舞う代表選手のようだ。もしかしたら富山では周囲や上司の信頼は厚かったかもしれない。明るくはっきりしている言葉からそう思った。

お顔もどことなく上品で、職人あがりの静かな旦那さんはいつも幸せそうに日曜大工に勤しんでる。

彼女もまた「世が世なら」の一人なのか。少なくとも余計なことを考えないで、現実に直面できる望ましい性格の人なのだろう。うっ血からそんなことまで考えてしまった。

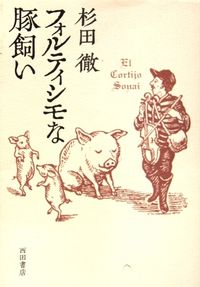

カフェの本「フォルテシモな豚飼い」と著者 パラダイムシフトの1

樹下美術館のカフェに置かせて頂いている書物をホームページに『本」欄に紹介致してます。色々かまけているうちに、その後の更新を省略していました。間もなくまとめて25冊分を追加いたします。それに際しまして2冊ほど当ノートで紹介させていただきたいと思います。

まずは「フォルテシモな豚飼い」で、次は「逝きし世の面影」の予定です。特に今回は長々となり、申し分けありません、何しろ著者が著者なものですから。

フォルテシモな豚飼い著者:杉田徹

発行:(株)西田書店 2009年8月15日

著者は大学の理系を卒業すると東京写真専門学校に入学し時計を授与されて卒業する。報道写真家として活躍するうち、二つの問いに直面するようになる。一つは「人間としておのれの所以(ゆえん、存在意義)は何か」であり、もう一つは「自分が生きるための国の自然風土とは何なのか」であった。著者はその答えを知らずして人生はあり得ないと思い至る。

老人へのインタビュー、各地の農業体験、韓国訪問などを重ねた後、問いの新たな視点求めてスペインへとおもむく。妻子四人で辿り着いたのはアンダルシアの小都市であり、そこへ2年間身を投じる。

新天地は太陽が疎まれるほど乾燥していた。いつしか育まれる幾多の知己、ともに寝泊まりして知る羊飼いの哲学、けがれなき友情と家庭の絶対価値。さらに「人生を楽しめない奴は馬鹿だ」とまで言い切る生活感が筆者を打つ。そして、彼らの奥底に潜む生を楽しむ主体である強固な“ガーナ”(譲れない自我の意志)に触れる。

二年間の生活は日本の風土的な湿潤を浮かび上がらせた。また自らの所以はそこから得られる楽しみ(自己実現)であろうことの理解に近づく。

帰国後、著者が選んだ職業は養豚だった。手本は彼の地で目の当たりにした羊の放牧であり、特異な飼料は湿潤をヒントに研究された。

宮城県北部の南三陸町志津川の山中に場所を選び、家畜牧場「コルティッホ・ソーナイ」とし、家族4人によって新聞もテレビもない生活が始まる。仕事は軌道に乗るが拡張は控えられた。一家のつましい生計が立つだけの豚がいればいい、と割り切られて今日まで至る。

以上がこの少々風変わりな本のあらすじである。ところで、このたび一家は東北大震災に見舞われた。幸い家族と家と豚は残った。しかし著者は強いショックを受ける。命と国土が為政と原子力発電所によってあまりに軽んじられていたことを知ったからだろう。

著者は、この世の生を奇跡的な貴重として捉えているはず。小生なども多少の意識はあるが、凡庸として生活を連続させているだけだ。しかし著者は常に問いを連続させる。

問いは貴重な生の鏡に照らされる。絶え間ない問答によって新たなエッセンスが生み出されると、それに突き動かされることがあるのだろう。このたびの震災では一瞬にして答が放たれたフシがある。国への深い失望、一家は再び新たな天地を目指すとも伝えられる。

学校時代の著者は短距離の選手だった。何事も素早く執拗な彼は実は不肖私・樹下美術館館長の一つ下の弟です。たまたま彼は人知に恵まれました。「フォルテシモな豚飼い」のカバーに直木賞の井上荒野さんとフォークシンガーの小室等さんが推薦文を書いて下さいました。

また装丁家の桂川潤氏になる書物の顔は何とも微笑ましく思われます。さらに芥川賞の池澤夏樹氏には週間文春に好意的な書評まで頂きました。まったくもって身に余る光栄と言わねばなりません。

さて正直、彼も年です。今までのように痛々しく鏡に従って身を処することには無理があろかと想像されます。出来ればこれまでに頂いた皆様の理解に甘えて現在の仕事を続けてもらいたいと願われます。幸い彼の仕事に興味を持ち、挑戦しようとする若者も現れたと聞いています。また絶品といわれる肉の味は、他に代え難く本人の存在と渾然一体となっているにちがいありません。

当面の不便はやむを得ないことでしょう。せっかくの若者とともに、志津川の地において貴重な主旨を生かし続けて欲しい所です。

減った鯉のぼりをもう一度考えた。

鯉のぼりが気になって別の面から続きを考えてみた。どうだろう、昨今、目立つことへの遠慮が強まったことはないだろうか。およそみなと一線を揃える心情で。

鯉のぼりは男の児がいる家で高々と上がっていた。一方でほしくても男の子がいない家や、高価で鯉のぼりが買えない家もあったことだろう。上げない家に羨望が、上げた人には遠慮が働き、次第に控えるようになったのかもしれない。

本日の往診はおよそ10キロを走った。そしてこの連休は人家の鯉のぼりを見なかった。あらためて見るガランとした5月の空に一抹の淋しさを感じた。

さて、話は一回りしました。単純に五月人形の普及、スペースの問題、設置や雨の出し入れの面倒、心情などが重なったというのが理由でしょうか。

(同日に一部手をいれました)

めっきり減った鯉のぼり 現代の子どもに合わない? ひなげし

3連休最後は子どもの日。いつ頃からか鯉のぼりをあまり見なくなった。

今年などはあたりで全く目にしない。良い時期の晴々とした習慣だったのになぜだろう?子どもの数が減ったのは分かるが、、、。もしかしたら出し入れが面倒、武者やカブトの内飾りがメインになった、などで省略されるようになったのか。

あるいは時代の影響、特に子どもたちのライフスタイルの変化がそうさせているのだろうか。そもそもゲームをする、勉強をする、テレビを見る、中には携帯も入ろう。さらにパソコンまで入れると子どもたち(大人も?)は昔より上を、空をを見上げる事が極端に減っていることが考えられる

節句の青空に高々と舞う鯉のぼりVS子どもたちの内向き下向きの日常。残念ながら両者のイメージは容易に結びつかない。イメージが来ないものは止めていく。少々もの悲しく残念だが、思い過ごしだろうか。

かといって使い古した鯉のぼりを川などにびっしり吊すのは、窮屈かつ重たくて、少々野の風情を損ねているように見える。

昨日大潟水と森公園で見た鯉のぼりは晴れやかで新鮮だった。今後は園や学校、あるいは公園などで上げるのがいいのかもしれない。少ないだけいっそう美しかろう。

以前から植えたいと考えていたヒナゲシ。今年は種を買って蒔いた。

以前から植えたいと考えていたヒナゲシ。今年は種を買って蒔いた。

あまりに細かいので砂に混ぜてまく。

蒔いて二週間、なにやら芽らしいものが出てきた。

蒔いて二週間、なにやら芽らしいものが出てきた。

雑草でなければいいのだが、、、。

デッキから見える高速道路は大変賑やかだった。

水が入った水田のさわやかなこと。

本日お一人でお見えになった女性はこのデッキをとても気に入ったと仰いました。

お陰様で連休中の樹下美術館は普段より忙しくしていました。

仏にお線香

昨日に続いてお地蔵さんのことです。およそ20年前、求めた時の目鼻はもう少し柔らかな感じでした。

本日スタッフと水洗いをさせて頂きました(うーん、言葉遣いが難しい)。

清めた後の顔に昔のような和みが現れました。

そしてみなでお線香。

さっぱりしましたね、ずっと居てください。

さっぱりしましたね、ずっと居てください。

もう少し馴染みのいいお線香立てにします。

放っていた仏像を急にあがめたり、節操なく大変恥ずかしく思います。東北(北東)への祈り、亡きA氏の偲びほか、このお地蔵さんを大切にしていきたいと思っています。

甘やかな春の雨 ジャガイモ

一月さんざん二月さんさん三月さんざん4月さんさん、、、。

今年のお天気は一ヶ月おきに善し悪しを繰り返している。

好天が続いていた四月、今日は久しぶりの雨。

会う人ごといい雨、と仰った。

始まった畑にちょうどよいタイミングだったらしい。

老いも若きも早春の畑はジャガイモが人気

砂地のジャガイモは暑さにに左右されて結構難しそうだ。

難しいのに少し温かくなると待ちかねたように一斉に始まる。

種芋を切って伏せ、芽が出たら畑にイレる。

なぜか私の所では植えるといわない。

今日の上越市・大潟区の朝日池。内雁子(うちがんご)新田の急患の帰りに。

甘やかに岸辺をぬらす春の雨

この時期の雨は花や樹木の芽に静かにそそぐ。さあ目覚めてと促すように。優しく降るので甘味があるのではないか、と感じる。

じゃね 宿題 北斗星 雨

夕刻、二人の女の子の声が聞こえた。曲がり角の向こうとこちらで大きな声。

「じゃね!」

「じゃね、すぐ宿題するから、バイバイ!」

「私もする、バイバイ」

「あっ、理由はあの二つだよね」

「そう、あのふたつ、じゃね、バイバイ!」

「バイバイ!」

小学校の高学年のようだった。二つの理由のことは分からないが、なんとも可愛く頼もしかった。

この子達は、ガングロやひどい茶髪などは歴史で習うだけになることだろう。

夜7時半ころの天頂に近い北東。北斗星と下方に北極星とこぐま座。

夜7時半ころの天頂に近い北東。北斗星と下方に北極星とこぐま座。

被災地の人も見ただろうか、澄んだ夜空だった。

患者さんたちの畑がはじまってそれぞれに忙しい。

そろそろ雨がほしいところだ。

しかし東京電力による被災地の雨は洗浄、浸透、濃縮、拡散など複雑な問題があるにちがいない。時期、時期で影響は変わるだろうが、出来れば雨についても伝えられるべきだと思う。

4人の無事 小室等さんから

今夜午後70時45分ころ、南三陸町の弟一家4人がともに無事であることがはっきり知らされました。

電話を下さったのは弟がお世話になっている歌手・音楽家の小室等さん 。 連絡は、南三陸町の山中にある家を尋ねてくださった方から歌手の李政美さんへ、そして小室さんへと経由されました。

豚の放し飼いを営む弟一家はあたかも「大草原の小さな家」を思わせる暮らしをしていました。生活は最近になってようやく一台の携帯とパソコンを買ったというローテクぶりです。しかし多くの友人に恵まれ、このたびのことへも繋がったと思われました。

色々とご心配して下さった方々に心から御礼申し上げます。そして、いっそう被災された方々のお気持ちに思いを巡らすようになりました。

樹下美術館では6月16日(木曜)午後6時30分から小室等さんのコンサートを催す予定です。被災地エイドの募金箱を置かせていただきたいと考えています。

上越市へも福島県から大勢の方たちが避難されます。診療では、今日、若いお2人がA型インフルエンザと判明しました。ともに体に気をつけて困難と付き合って行きたい、と考えています。

懐かしく辛い訛り アマポーラ

今日の外来のAさんは全く元気がなく顔色は青冷めていた。長期出張のAさんは仙台からこられている。地震の話になった。

「仙台はもとより三陸一帯は営業で非常にお世話になった」「三陸はきれいで食べ物が美味しい、こんなことになるとは」「テレビで懐かしい訛りを沢山聞けたが、辛いです、、、」、一気に話されると言葉に詰まった。

「先生もお元気で」と帰り際に言われて、こちらがつまった。

ナナ・ムスクーリのアマポーラ

羊飼い的なスペイン生活を経験している弟。乾いて花の少ないスペインではアマポーラ(ひなげし)がきれいだった、と聞いたことがある。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月