明け暮れ 我が家 お出かけ

夏の夕刻、激しい気象

今日また暑さはさらに厳しい。仕事が終わる直前に晴れ間が変化して激しい夕立がきた。スタッフがゲリラ豪雨、と漏らした。

夕食を終えるころ雨に濡れた百日紅(さるすべり)が赤々と夕陽を照り返している。7時まで待って四ツ屋浜へ日没を見に行った。

雨上がりの海にあざやかな夕陽が沈んだ。道の水溜まりが赤く染まって遠くを佐渡汽船が通過して行く。

雨があがり、夕陽に染まる百日紅

赤い水溜まりの向こうを佐渡汽船が帰る

真っ黒な雲(乱層雲)の下に柱のような雨影

稲妻を写すのは難しい。

深まる夕闇の向こう直江津方面で稲妻が光り始めた。カメラを構えると今度は私たちの後ろが光った。振り向くと真っ黒な雲から大きな柱のような雲(雨影?)が海面に降りていて、そこにも稲妻。

雲はごろごろと言いながら閃光を放ち、こちらへ向かってきた。ここで雷に打たれたら申し開きができない、追われるように家に帰った。

再び雨が降ってきて夕刻の気象は激しく変化した。自然てすごいね、と妻、まったくその通りだと思う。

陶齋のざくろ紋壺 父の油絵 小生の絵油 再び夕陽を

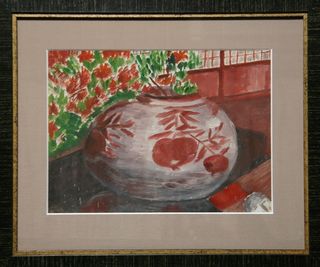

以前のノートで柘榴アラカルトとして陶齋の壺を描いた父の油絵を載せたことがあった。その時、とても気に入っているので額装し直して架けたい、と書いた。

実行まで随分日が経ってしまったが、昨日大嶋画廊さんへ持参しその場で仕上げて頂いた。

モチーフになった陶齋のざくろの壺 (昭和28年頃)

モチーフになった陶齋のざくろの壺 (昭和28年頃)

陶齋40才の頃の作品。

額装し直した父の油絵(昭和30年頃)

50才の頃突然のように描いた。

部屋に架けるととても良かった。存在感のある丸み、陶器の肌あいとざくろの朱がなんとも良く出来ている。陶齋の壺への愛情が筆を取らせたにちがいない。一枚だけ残した絵には、好きだったマチスの爽快さまで漂うようで気に入っている。

一方私のは随分苦労して描いた記憶がある。父のに比べて分量も少なく如何にも面白みがない。

追加:今日の午後、上越地方は高田で34度にも達する暑さで、今年一番。大潟区で車が示した外気温は32度だったがそれ以上の暑さに感じた。

夕食後、再度妻と海へ行った。一昨日とちがって見応えのある夕焼けだった。

何かに感謝したくなるような時間だった。

四ツ屋浜の夕陽 コンビニ弁当 土底浜の小屋

また夕陽の海でお弁当を食べよう、という話をしていた。午後から雲がそれらしくなったので今日は行ってみることになった。

海の夕食は前回同様買ったお弁当。小生と美術館と三人の老親を抱える日頃、行事は一ときながら100%妻の骨休めだ。

車ですぐの四ツ屋浜の海沿いは高さがあって気持ちがいい。先日の夕暮れも何組かの人達が犬などを連れて三々五々海を眺めていた。

土底浜の小屋。近くに小さな船着き場、もう使われていない風に見えた。

土底浜の小屋。近くに小さな船着き場、もう使われていない風に見えた。

向こうに直江津の火力発電所の灯りが見える。

しかしせっかくの日は、夕方に向かって雲が多くなり空は怪しくなった。それでも用事から帰った妻はしっかりお弁当を買ってきた。母の夕食を見終えて、夕焼けがきれいでなくても構わないということで出かけた。

陽は湿っぽい雲を少しばかり染め、最後に私たちを赤い目でじろりと睨んで沈んだ。開けた窓に潮騒と風が心地いい。私はオールフリーを飲み、妻はビールを一缶飲んだ。

食事を終えると、Uターンのためにかっての漁師さんの小屋まで下って行った。たぶんこの辺りは土底浜。絵みたいと妻、私には映画のように写った。

風景も食事もどことなく浮世離れの夕べ、400円もしないお弁当は900Kcalもあった。

お金も掛けず、しけた線香花火のような夕陽と、なにか絵か映画の様な風景を見て楽しい夕暮れピクニックだった。

九州はともかく 血液型はいけない

松本復興担当大臣が辞職した。作家のような風貌、ジャズ好き、サッカーボールを蹴るパフォーマンス。この辺までは新鮮だったが、東北での言動は国家的メチャクチャだった。

一連のメチャクチャ振りをご本人は“やんちゃ”だけのことと思っているらしく、会見でB型ですけん、と仰っていた。やんちゃは九州の売りかもしれないが、血液型はいけないと思った。

論を待つことなく人の性格と血液型は無関係だ。しかし日本だけではないだろうか、プロフィールの多くに血液型が記される。科学の国と言いながら非科学から始まる悪弊。

如何なる職種、嗜好、性格、そのほかどんな集団にあってももA,B,AB,Oの割合は同じで、分母が多くなるほど明確となる。また血液型一致の代表選手である一卵性双生児における性格の違いほど見事なものはない。血液型と性格は無関係ゆえ当然そうなる。

この認識は科学であり知性と良識だが、関係ありはムチャでおとぎ話にもならない。

ああそれなのに、多くの人は私の血液型、彼の血液型、と言う。“B型だからやんちゃでも仕方ない”と国政の要人まで言う。なんとももったいない思い込みだろう。

人と人間関係の根本である性格のことで、意味不明な血液型を言うかぎり、日本は一流国になれるはずがない、まず笑われよう。

見渡せば、それを頼りに結婚したり離れたり、就職したり部署を決めたり決められたり。うまく合っているように見える場合があれば、それは偶然で一時のことでしかない。

人生の肝要は問題が起きたときの対応だ。その時、無意味な血液型にこだわったために、どれほど多くの誤りが生まれ、出口のない迷いが生じたことだろう。大臣の失敗と残念も深刻であり軽いものではない。

人はそれぞれに性格はある、しかし何度も言いますが相性も含め血液型とは全く関係ない。性格は学習によって融通可能であり、広い可能性を秘めた貴重な個人財産だ。

今後私たちはタバコや原発などからの脱却の中に、一刻も早く血液型を入れるべきだと思う。

さらに豊かな思慮と可能性をもって貴重な人生を生きるために。予算もいらない、自由なんだと想像するだけでいい。暗示の国から理性の国へ。

知事はハイハイという必要は全くない

変わった人、無頼な人が行き詰まりを解決することがあるかも知れない。しかし松本龍大臣は管内閣の残期を考慮してもいけないと思う。

そもそも

①冗談にしても「九州の人間だから東北は何市がどこにあるか分からない」という無恥。

②にじみ出る東北と被災者への蔑視、差別感覚。

③一大事にいらだつ子供っぽさ。

④過剰なまでの上から目線。

これでは国家を現せない。

一方、津波と原発事故以来、各地の知事達にメディアながら接する機会が増えた。彼らの言葉と表情には住民に添おうとする態度や責任感が感じられ、ある種感銘を覚えることが多くなった。

しかるに国の大臣は①②③④。おそらく大臣のことは氷山の一角、つまり一人だけの問題ではないだろう。国会には、無知から始まって無責任で終わるという特別な情けなさと貧しさが漂っているのを感じる。

現在、政治は強者・権力を志向する「やりたい」「出たい」という人たちを選ぶシステムになっている。しかし今回の一大事はその行き詰まり、有害さを現しつつあるように見える。

どうすればいいのでしょう?

以前に第三の仕組みをと書いたことがありました。前記しましたが、各地の知事達の思慮に接するようになったからです。国政は800人近い国会議員を選ぶことから始まっています。この選び方と800人もの数も問題に見えるのです。

大勢だから漫然とする。例外を考慮しても、47人しかいない知事たちの方が洗練されているのは自然歴然かもしれません。

知事(また複数のその代理人)が国に集まることから始まる方法。知事レベルによるいっそうリアリティある、下から上へという流れです。外交さえもその延長線が望ましく思われるのです。質の高い上司のもと、公務員は数段の清廉勤勉の質を高めなければならなくなるでしょう。

選挙区を越える広い範囲で選ばれ、信頼に耐える集団的な賢人による非政治的な実務。首相はそのスポークスマン。これらによって生活感覚・国民感覚が自然に反映されるより理想に近い国家が可能ではないでしょうか。

大切なことは、私たちで野心を有さない人を選ぶこと。ある意味やりたい人にはやらせない感覚と方法の確立が基礎かもしれません。

無駄なく下から上へ、野心から洗練へ。メシの種や利権から離れた人へ。新たなプロトタイプないしイメージによる第三の仕組みを探ってほしいと思うのです。散漫と途方もなさをどうかお許しください。

皆様の「お声」 病院船時代の倉石隆 母の外出

樹下美術館ホームページのコンテンツ「お声」に館内のノートに記された皆様のコメントを追加させて頂きました。3月から6月まで沢山お書き下さり有り難うございました。

“祖父が戦争中倉石氏と同じ船にのっていて、苦楽をともにしたとのことで、今日ようやく美術館に来れて喜んでいました”という書き込みを拝見致しました。

倉石氏は昭和18年から20年の終戦まで、舞鶴の海兵師団で看護兵として病院船に乗船されていました。病院船とは実際どんな様子だったのでしょう、画伯は優しい兵だったのでは、、、。お爺さまは貴重な経験をお持ちなのですね、有り難うございました。

海兵師団当時の倉石隆

(写真:郷土作家シリーズ 倉石隆展 新潟市美術館©1995年)

“この地に、樹下美術館あり、上越の誇りです” “ここが自宅ならもうどこへもいかない”

ほかノートに頂いたご感想は全て樹下美術館の大きな励みになりました。紙面をお借りして心から御礼申し上げます。

樹下美術館は、お陰様で5月中ころからお客様が増えました。さらにASSHの「居心地のいい場所へ」で紹介され、6月は前年より3割も多くお越し頂き(コサートを除いて)深く感謝致してます。

去る5月27日に倒れて以来初めて母を戸外に連れ出した

午前中、20分ほど押して保育園の所まで散歩した。

【追加です:病院船を少し調べてみました】

○倉石隆氏は、あるいは終戦直後に舞鶴で自沈処分の運命を辿った第二氷川丸に乗り組まれていたのでしょうか。

江戸・粟田焼き 明治・十三夜 戦後・映画にごりえの「十三夜」

ある知人から京都の名菓、和久傳の“おもたせ”、れんこんもちの「西湖」を頂いた。齋藤尚明さんの白磁の皿に載せて、粟田焼きの小ぶりな茶碗で茶を服した。もっちりとろりのれんこん餅と笹の風味が一杯に広がって美味しかった。

※おもたせ:おみやげ、てみやげ。

粟田(あわた)焼きは古い京焼きである江戸期の焼き物。陶器だったが、後に磁器の清水焼が代わって発展を遂げる。当お茶碗から陶器ならではの柔らかな感触が口に伝わった。

青海波(せいがいは)に千家の替え紋“つぼつぼ紋”が描かれたあっさりめの絵付けは、古さを凌ぐ気品を漂わせていた。

さて、お茶を頂いてしばらくして隣室のテレビ(最近地デジ対応にしました)に映画の音。妻がNHKーBSで今井正監督の昭和28年発表「にごりえ」をみていた。「十三夜」のあと「おおつごもり」と「にごりえ」が続くオムニバス映画だった。私が見たのは十三夜のところ。江戸の風情をまとう明治の人々の有様が非常に興味深かった。

上野広小路で分かれる二人

ああ何という風情だろう。このシーンの照明には凄みがあった

随分前に国立劇場で見た浅丘ルリ子の「たけくらべ」の照明も凄かった。

嫁ぎ先で苦しい立場となった若妻おせきが実家を訪ねる。両親は十三夜の月見のしつらえをして待っていた。

明治になると十三夜にも月見をするのは、一種古い文明を継いでいる世代(また家)ということになるようだ。おせきの嫁ぎ先は官吏だから満月を祝うのは十五夜だけなのだろう。その昔読んだ現代語訳では、このようなことに全く気づいていなかった。しかし今夜の映画の前半ではっきりそのことが描かれていて、十三夜の象徴性がよく分かった。

そしてラストの上野広小路、去りゆく録之助、見送るおせき。名残の月、十三夜は、去りゆく時代や人などとその不条理を特に優しく照らすのだった。

核とITの今日、物語の風情はもう過去には叶わないだろう。長生きが私たちを、若者を間延びしてさせてしまったのか、これも進化というのだろうか、あるいは自分が無知なのか?

物語を貫く一筋の芯。芯を的確に象徴する出来事。映像で見て、夭折の一葉の才能、そして今井監督の腕にあらためて畏敬を覚えた。

おせきの丹阿弥谷津子に愛らしくも文学が、その文学を深める車夫は芥川比呂志。いつもながら、私より何倍も映画を見ている妻は若き日の役者さんたちの名をピタピタ当てた。

草刈り 頭の張り替え

蒸し暑くなって草(いわゆる雑草)の伸びが目立つ。春以後、一見そそとして涼しげに見えていた細い草などが、穂を出し膝までのびていて驚かされる。別人のようになる急で荒々しい変化はちょっとしたモンスターだ。

このところ農道で草刈りの車を見る。刈り跡は風物のごとく清々しい。上だけ刈って根を残すのは畦を締めるために必要なことなのだろう。大変だろうが農業は無駄なく洗練されている。

ところで、再三母ネタで恐縮です、草刈りを見て思い出しました。私は外出前によく「これからどこへ行くと思う?」と母の所へ行って尋ねた。あまり当たらなかったが、持ち物や服装をじっと眺めては会議、買い物、ゴルフ、などと答えた。あるいは外から帰ったときに、何処へ行ってきたか?と訊くこともあった。

それなりに一生懸命考えるので、高齢者には、簡単で便利なコミュニケーションかつリハビリだったかもしれない。

床屋に行った時のこと、何処へ行ってきたか?と尋ねた。すると即座に「頭の張り替え」と答えたことがあった。なるほどなるほど、形も気分も言葉どおりで感心した。昔のことが蘇るのだろう、佐賀県の生地などではそう言っていたのかもしれない。

以前から母は室温をほぼ当てていたが、最近はしばしば朝夕の区別もはっきりしない。それはそれで、時計を示し窓を指さし、時刻を説明するのは案外楽しい。

96才の母の蘇生 胸骨圧迫(心マッサージ)の大切

また生きてしまった母。こうしているのがつらくないようにしないと。

また生きてしまった母。こうしているのがつらくないようにしないと。

今年2月に小学校の分校時代の同級会があった。そこでT君と米山を登山し、シラネアオイを見ようと約束をした。その後6月5日と日も決まった。

ところが5月27日の午後、母が心臓発作を起こして一時心肺停止となった。発作は昼寝の後、私の目の前で車椅子へ移ろうと力んだ途端に起きた。突然蒼白となり身をのけぞらせると同時に呼吸が止まり、首を投げ出した。すぐに母にかぶさるように心肺蘇生を始めた。同時に妻を呼びAEDも用意し看護師にきてもらった。

胸骨へ渾身の連続圧迫を続けておよそ一分少々、母の喉がけーっ、と鳴った。これで終わることもある、助かるかどうかの瀬戸際だ。一段と手に力を入れると、はー、と深い一息の後、不規則な自発呼吸を始めた。

腕に僅かに出ている静脈に強心剤を注射して、さらに蘇生アクションを続けた。戻っては止まる呼吸が次第に規則的になって弱々しく眼が開かれた。

顔色が出て酸素飽和度(SPO2)が上がり、30分もすると問いにうなずく事ができるようになった。あとで妻があなた、珍しく汗びっしょりになっていた、と言った。すべて冷や汗だろうと思う。

一旦、容態安定として迫っている往診へ向かった。

私が居ない間に妻が“苦しかった?”と母に尋ねている。

「産みの苦しみより死ぬときの方が苦しいと思う」と言ったそうな。

私からみれば今回に限っては、生きる方がはるかに苦しく見えた。なにはともあれ、それ以後に現れる時折の笑顔は以前に増して嬉しい。

振り返れば今春、母は食が進み、特にお菓子を好むようになっていた。見た目の体重も増えたが、動作に際してはあはあ、と息切れをみることがあった。現在は、僅かな食事とおやつに戻し、お陰様で微妙な小康を得ている。

まだ安心は出来ないがこの件で二つのことを確認した。

①元気で居てもらいたければ、超高齢者は小食を保ち肥らせてはいけない。

②近年、大人に対する救急蘇生法では胸骨圧迫を繰り返すこと(心臓マッサージ)がいっそう重要視されるようになった。そのことを痛烈に実感した。

http://www.j-circ.or.jp/shinpaisosei/call.html。

結局今回はAEDは使わずに済んだ。

以上のようなことで楽しみにしていた登山を中止していました。また当初、コンサートも危ぶまれましたが、無事終了できてほっとしています。

岩の原葡萄園 文化が少し分かって 私の1930年代とは

私事で恐縮ですが、亡き父は明治39年2月1日の誕生で、存命の母は大正4年3月6日の生まれです。父の2月1日に偶々小生も誕生し、365分の1の確率に少々の不思議を感じています。

以前に少し書かせていただきましたが、父母が最も生き生きしていた頃、つまり二人の青春時代に漠然たる憧れを持つような事は私だけでしょうか。もしかしたらこのことは厳格なDNAの貴重なセンチメンタリズムかもしれないと思っています。

自分が1930年代のアールデコに惹かれるのは、そうだとすると少し幸せになります。

ところで今夕、直江津・センチュリーイカヤさんで、岩の原葡萄園の坂田社長をお向かえして「善兵衛の会」がありました。飲めない自分が岩の原のワインを頂き、流れに任せて二次会もして代行で帰って来ました。

代行は妻の車で、車中のCDにタンゴがかかっていました。「小雨降る径」は印象的でした。ご承知のようにドイツタンゴはコンチネンタルタンゴです。小雨降る径はフランスでシャンソンとなり、古くは淡谷のり子さんが歌ったそうで、昭和30~40年代でしたか、菅原洋一さんが歌ったと記憶しています。

作曲は1930年代ということ。私がこの曲を好きなのは曲の良さもありますが、父25才、母14才のころの音楽だったせい、と考えてみたくなります。

ならばその両親(祖父母)の青春である明治前~中期への憧れもまたどこかに?そして私の子どもたちは昭和のある時期を?

さて今夕の会は画家・小林新治先生とご一緒でした。先生からいくつもお話をお聞きすることが出来て、楽しくも有意義なひと時でした。

ちなみに先生は、

「アートは自然に還元されうる」「新潟県のエッセンスは自然と水」「文化は第二の自然」「教育の最終目的は文化」「政治の目する所は文化、しかし政治家にはそれを言い出せないジレンマがある」「それ故?この時代、文化は真っ先に削られる悲しい立場になっている」。

本当に胸に響くお話でした。さらに、

「食べれなくなったら、新潟県では隣の家に米を借りに行く。信州は子どもを大学へやる」。時代の流れとして「以前人の流れは地方→東京だった。今後は東京→地方の時代」「これまでは権威の文化、いまはローカルの文化」「文化は首長でも変わる、横浜市、石川県はその良いモデル」、と。

大勢の方にもお目に掛かれて、普段の引き籠もりを解消させていただきました。

お叱りを承知して1930年代のコンチネンタルタンゴ「小雨降る径」を付けました。申し分けありません、もたもたしているうちに日付を跨いでしまいました。

追記:善兵衛の会で拙弟が牧場コルティッホ・ソーナイで飼育したいばり仔豚が、“リエット”とメインの“煮込みカシスソース”として出されました。手前味噌ですがとても美味しく料理されていました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月