明け暮れ 我が家 お出かけ

藍染かつら 時代とは何と大きな流れなのだろう

豪雪続きの空が、昨日の立春に続いて今日も穏やかに暮れて行った。

いつしか日曜日の夜は妻が見ているテレビ映画を途中から見ることが続いている。今夜のNHKは愛染かつら総集編(昭和13年・1938年:松竹大船制作)だった。

昭和17年生まれの自分には、映画の名や主題歌をどれほど耳にしたか分からない。しかし途中から(後半を三分の一ほどですが)ながら実際に見たのは今日が初めてだった。

小生の父母も同時代の主人公たちと同じ医師と看護婦(看護師)であり、短い時間だったが映画には他人事とは思われない不思議な気持ちがした。以下若干の雑感です。

●白衣:妻の指摘だったが、主人公の医師の白衣が現在と全く同じなのに驚かされる。白衣は進化なき服装の代表格かもしれない。

●アールデコ調:映画の時代はアールデコ席捲の時代。日本もしっかり洗礼を受けている。女の児の極端なおかっぱから女性の着物に見られる大きな幾何学模様までも潮流のうちであろう。

椅子、女性の服装、暖炉、楕円の壁飾りなどアールデコ調満載の場面。

椅子、女性の服装、暖炉、楕円の壁飾りなどアールデコ調満載の場面。

●婦長・寮長の絶対:母が学んだ九大の看護学校の寮生活において、寮長である婦長(師長)は絶対者だったという。就寝時の長の巡回では5,6人の同室者は全員正座して待ち、伏して「何事も変わりございません」と言ったと聞いた。

晩年まで母は婦長の姓名をよく覚えていて、くすくす笑いながらよく巡回の話をした。

本日の映画の婦長も大げさに胸を反らし、看護婦(看護師)達はただひれ伏すばかりだった。

●時代と主人公:医師である主人公と看護婦だったヒロインの病院が閉鎖を迎えようとしている。時代は「大学を出たけれど」の歌が流行る絶不況。

私事ながら、小生の父は祖父の借金、母は看護師の就職難によって新潟と佐賀からそれぞれ満州に渡っている。満州の多義性と失敗は数え切れない現実ドラマを生んだことだろう。

満州で出会った当時の父母。映画の1年後くらいではないだろうか。

満州で出会った当時の父母。映画の1年後くらいではないだろうか。

温室のような場所で、母の着物の柄の大きいこと。

時代とは何と大きな流れなのだろう。

映画の登場人物たちはみな懸命に発言し説明しあう。

間もなく始まる戦争、進む統制を考えると痛々しい。

70才、折々の後ろ向き 雪は一休みか

70才になり一日がより貴重に思われるようになった。本日は運転免許の更新申請に行った。受付で写真を撮り、簡単な書類に記入するだけで実にあっさり終了した。

「講習など何もないのですか」と尋ねると「高齢者講習をしっかりやっていただきましたから」と言われた。確かに何ヶ月か前に実技も行ってしっかり済ませた。

ところで70才は聞いていたようにあらためて重い。何かぬかるみや風圧に似た抵抗感を覚える。

昨年12月に初めてドッグを受けて多少ショックを受けた。かくなる上はさらに食事に気を付け体操を心がけたい。身辺などを単純にして身軽になろう。できればぬかるみは子どものように楽しみ、風が吹けば力を抜いて背を向け、来た道などを眺めながら進んでみよう。

折々後ろ向きになるのはいい考えだ。必要な前の様子は、過ぎていく後ろを見れば大体分かる。自然とそんな風になってきたような気もする。

午後から晴れた仕事場界隈。

午後から晴れた仕事場界隈。

内陸・山間は豪雪なのに、幸い大潟区は平年並みかという程度で推移している。

予断は許されないが雪は一休みと予報された。

今日の貴重まんさくの花 海霧 スズメ

夜半から朝にかけて降雪があった。20㎝ほどで止み午後半ばから薄陽が差した。外気温は0℃、風もなく夕刻には気持ちよく晴れた。

窓辺の手すりに置いた餌場にスズメ。三年目で初めて来るようになった。

窓辺の手すりに置いた餌場にスズメ。三年目で初めて来るようになった。

窓から20㎝足らずの位置だが、カーテン越しなので安心している様子。

春、我が家の軒下の営巣はムクドリに大半が占領されてしまった。割を食っているスズメには特別な思いがあるので、冬だけでも助けてやりたい。見えないが右側にもう一つ餌台がある。

在宅回りの帰りに寄った四ツ屋浜、通りから30秒で来れる。

犬と散歩の人は知人。右手の海は立ちのぼる霧のためよく見えない。

これほどの季節照準はあろうか「まんさくの花」

秋田県は横手、日の丸醸造。

午前に懐かしいO先生から寒中見舞いであろうか、お酒が届いた。純米吟醸 生原酒 中汲みという貴重なラベルだった。栗駒山の伏流水で作ったというお酒。栗駒山は7年前に仙台で亡くなった妹が大好きだった山だ。

かって上越で美術教育の教授をされた先生の教養はあまりに深く、恐くて覗けない井戸のような感じを受けていた。しかも謙遜と遠慮、さらにユーモアのセンスも同じくらい深かった先生。

当地を離れて三年、上越に何か火が消えたような淋しさを感じていた。本日、突然このようにされるのは先生がよく仰っていた「仁義」なのか。それもお元気な証拠であり、しみじみ有り難く思った。何をお返しすればいいのか、幸せな悩みだ。体を大切に頑張らなくてはと思った。

再びの寒波 そして半だるまとは

晴天に恵まれた日の昨夜半、静かだった夜空が不気味にヒュー、と鳴った。今年二回目の冬将軍の訪れを告げる使者の声のようだった。

出かけた先で見た赤い壁の建物。雪の日の風景は一種絵のように見える時がある。

出かけた先で見た赤い壁の建物。雪の日の風景は一種絵のように見える時がある。

今度はどの程度の寒波なのだろう。先週末テレビが知らせた上越地方の気象情報は今週は毎日雪ということだった。先週末そのことをある患者さんと話したら「大したことないかもしれませんよ“半だるま”ばっかりだから」、とおっしゃった。

初めて聞く“半だるま”とは、以下のようなことだった。

点々と降る雪が付いた雪だるまのマークは本降りだが、裸の雪だるまや雲が付いているのは“半だるま”。豪雪をもたらす本降りより弱めのマークということらしい。これは患者さんが思いついて、この方の家だけで通用している言葉だと仰った。恥ずかしそうに話されたがなかなかのものだと感心した。

どうか今週はその半だるま程度にしてもらいたい。

海沿い山沿いの雪 38(さんぱち)豪雪のこと

一般に海沿いは山沿いに比べて雪が少ない。今年はその違いが顕著に現れていて、16日は上越の山沿いで280㎝に届いたため市に災害警戒対策本部が置かれたほどだ。

もう頻回の雪下ろしが始まっているという、にわかに信じられない状況だ。

いつまで続くか分からないが、ほとんど雪がない当院の駐車場の様子。

ところで当地海沿いでも雪下ろしは昭和30年代や60年前後の豪雪で経験している。中でも、38豪雪と呼ばれる昭和38年(1963年)の雪は出来事としても伝えられる。

雪は学生だった私が冬休みで帰郷した直後から降り始めた。あちらこちらで立ち往生した列車内の宿泊や炊き出しの様子が途切れがちな報道によって知らされた。

その年の町のたよりに「早く雪下ろしをしましょう」というような知らせが載った。記事の写真は我が家だった。山のような雪を乗せた木造三階建ての家は異様な光景だったと思われる。高い屋根に上がった職人さんたちのことが心配で仕方がなかったと後々まで母が言った。

豪雪によるたびたびの停電も印象に残る。帝国石油によって可能になったガス灯を点けたが、心細さを伴った小さな灯りがよみがえる。

その帝国石油の社員として秋田県から来られたご夫婦にその時の話を聞いたことがある。秋田の雪は非常に軽く、みな風で吹き飛んだしまう。しかしこちらへ来て初めて雪が重いことを知ったという。

豪雪のころ、自分たちは借り屋住まいだった。大家さんはお年寄りで、私たちに雪を下ろしてと言った。いざ屋根に上がったが恐くて仕方がなかった。一緒に上がった奥さんは長女を身ごもっていたので生きた心地がしなかったと、振り返られた。

降り過ぎる雪への忍耐にも限界があろう、行政のフル活動が求められている。

平清盛は見る予感 そして西行は

平清盛2話を見た。王家という言葉遣いあるいは汚いという非難、、、はなから注文が出た。

ひごろ事あれば「いずれ歴史が照明する」と言いつつ、後々色々に解釈される歴史。このたびのことなど、どちらも正解で決着してもらいたい。

ただ衛生は良かろうはずはなく、疫病なすがままの時代だった事だろう。町も人もいわゆる「汚い」と言ったほうが当たっていよう。 そもそも貴族と勃興する武士の話だから、清盛たちは汚く見えたほうがいい(それにしてもあんなに野放図だと分かり易くて新鮮だ)。

ところで、登場人物に佐藤義清(のりきよ:西行)がいる。「重代の勇士」と言われる西行が如何に僧となり寂寥の、敬愛の歌人として描かれるのか。あるいは清盛とどのように再会をするのか。物語であってもいい、興味を惹かれる。

天地人は景虎への興味から続いてよく見た。おごうはほとんど見なかった。平清盛は見るよう気がする。

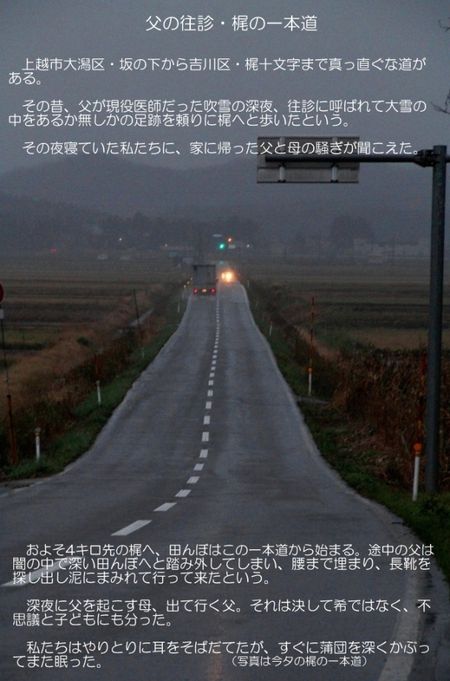

雪の梶の一本道

さほど気温は下がらず雪もない。しかしこれからおよそ2月いっぱいまで雪国の悪天候は続く。

本日往診の時、大潟区・坂の下から吉川区・梶十文字へ続く一本道が妙にハッキリ見えて写真を撮った。

梶までおよそ4キロ、以上のような往診をした当時の父より私ははるかに年をとっている。

それでも仕事ができるのは、道が舗装され、除雪され、信号が付き、暖房まで出来る車があるからにほかならない。

しかし当時の父が私より不幸だったかというと、決してそうとは言えまい。

妙高市山本製餡所の栗羊羹 暮れの灯り

いつも楽しみにしているブログ「軽薄短笑」さん。ある日の記事に、かって使用したワープロ東芝RUPOのフロッピーを標準テキストに出来なくて困った、と書かれていた。

私の家の片隅に比較的後期のRUPOがひっそりと眠っていたので、お貸ししますと、ブログ主のK氏にメールした。

話が進んで樹下美術館でワープロをお渡しすることになった。普段ブログがきっかけでその筆者とお会いすることはまず無い。お会いしたK氏は心身ともにきりりとして、いかにも磨かれた人の印象を受けた。

RUPOでPC向けにテキスト変換するには、1ファイルごとに新旧フロッピーの入れ替え作業が必要となる。メカ音痴の自分が操作に到達するのは大変だった。しかし封印された自作文やデータがよみがえるのはある種感動もあった。

氏は私の何倍もRUPOの記録があるらしかった。メカに強い方と想像していたが仕事量は膨大だったことでしょう。

本日全てを終了したと仰って機械が帰って来た。妙高市の山本製餡所の「栗羊羹」を頂戴した。ずっしりとした手応えの羊羹はとても美味しかった。お忙しいのにわざわざお寄り頂き、羊羹も頂戴し恐縮した。これからも「軽薄短笑」さんの益々のご活躍をお祈りしたい。

一昨日の夜、友人と会食した帰り道、代行の車窓から撮った灯りの軌跡。

一昨日の夜、友人と会食した帰り道、代行の車窓から撮った灯りの軌跡。

自分にはこんな造形を描こうと思っても描けない。写真なら簡単なのに。

あっという間の半日 宇喜世の茶会と戸野目の保阪邸

昨日は二日続きの穏やかな一日。昼過ぎに髙田仲町・宇喜世(うきよ)であった越後城下町髙田茶会に行った。大先輩の薄茶席と先輩奥様の濃茶席に座らせていただいた。

薄茶席の待合、本席とも掛け物は良寛の賛だった。懐かしいお茶碗は相馬御風が筆を執った若き日の荒川豊蔵の志野。水指の浜田庄司は薄青色を漂わせ昨日の空を写す趣だった。

お濃茶席の花入れは金森宗和の竹一重切で重厚。オトコヨウゾメの照り葉とつつましやかな白椿の蕾が生けられ、秋冬の移ろいを現していた。オトコヨウゾメは樹下美術館隣接の庭にもあり、嬉しかった。

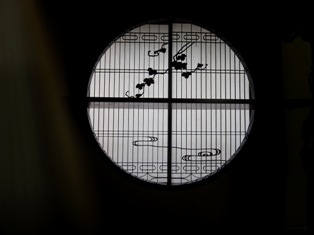

宇喜世待合の丸枠飾り障子

宇喜世待合の丸枠飾り障子

待合別室で長瀬幸夫氏による齋藤三郎作品のコレクションが展示されていた。代表作が網羅され長瀬氏にもお会いでき、熱意に感銘を受けた。和ガラスのコレクション図録も見たが、華やかさと親しさに目を奪われた。

秋の午後は早い。公開中の戸野目の旧保阪邸も急いでお訪ねした。観光バスが来ていて大変賑わっていた。頸城一の大地主の建物と庭は壮大で豪奢、時代の意気と文化が濃縮されていた。音楽が流れ、コーヒー、御抹茶のもてなしもあった。

旧保阪邸:怡顔亭(いがんてい)の和風シャンデリア

旧保阪邸:怡顔亭(いがんてい)の和風シャンデリア

今秋最後の週末の半日は濃厚で、あっという間に過ぎた。

長い執筆の始まり 気になっていた建物を見に。

勤労感謝の日の日中、寝たり起きたりして体を休めた。

ところで来年から新潟市のある文化団体の機関誌に記事を書くことになっている。当ノートをご覧になっていたと仰って、7月に編集者ご夫妻がわざわざ樹下美術館をお尋ね下さった。

機関誌は月刊で新潟市、長岡市、県央の県内を中心に長野県ほか一部四国などの県外を含めて2000人ほど読者がいるとお聞きした。

樹下美術館にまつわることなどを毎月3-5ページで、少なくとも二年間をということだった。かなりタフだが全くもって光栄な話であろう。写真を多く入れてというお話で幾分気を楽にしてお引き受けをしていた。

初回となる来年一月号の締め切りが忍び寄るように近づいていて本日少々慌てて書き始めた。

夕刻になって美術館のカフェに寄り、先日書いた小さな建物を見に行った。案の定寂しい所にあった。工場敷地と思われる場所でフェンスに囲まれていた。

一帯は昔から茅が茂り、その間を小さな川が流れているはずだった。それで建物のことを川に沿ったポンプ小屋かな、と勝手に思っていた。

こちらから見ると向こうに前回写真を撮った国道に沿って建物が見える。小屋の手前はやはり茅場のようで広く刈られていた。近づくと一羽の鷺がゆっくり横切った。

寂しい場所に孤立するものには引力がある。ある種秘密のように単純に人を惹きつける。今夕何かが分かったわけではなかったが、裏側から小屋を見ることが出来てほっとした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月