明け暮れ 我が家 お出かけ

須坂市の田中本家博物館、脈々たる意識。

一昨日「緑陰茶会」が開催された須坂市。本日は前回の続きとして同市の田中本家博物館の展示について掲載させて頂きます。

かっての長大な蔵が素晴らしい展示室になっている。次々現れる貴重な美術品および生活用品は非常に見応えがあった。

一般に博物館といえば文書資料や説明が多くて疲れる。しかし同館は極力そうしたものが抑えられ「兎に角観てもらう」に徹し、成功していると思う。

刀剣をこれほど魅力的だと思った事がなかった。江戸時代は武士のほかにも一定の人々は帯刀を許されていたという。

刀剣をこれほど魅力的だと思った事がなかった。江戸時代は武士のほかにも一定の人々は帯刀を許されていたという。

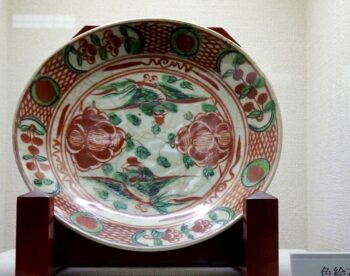

九谷、伊万里、明時代の赤絵や呉須など、田中家の磨かれた美意識と鑑識眼はさずが。

九谷、伊万里、明時代の赤絵や呉須など、田中家の磨かれた美意識と鑑識眼はさずが。

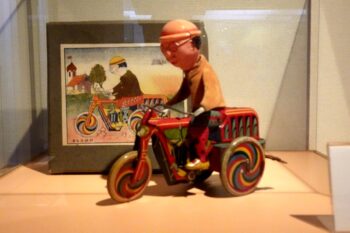

以下は子供たちの為に揃えられた品々。

武者人形は端午の節句用。

武者人形は端午の節句用。

他にもたくさんありました。

玩具。

ままごと用の品々。子ども達は幸せだったろう。

着せ替え人形の数!

着せ替え人形の数!

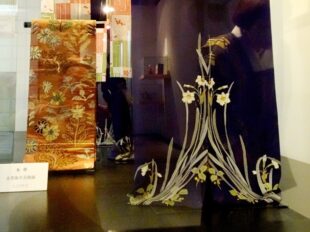

大人の着物。

お揃いの真綿入れの半襦袢、長襦袢(最後方)、艶やかな帯、息を飲むような水仙と藪柑子(やぶこうじ)柄の留袖ひと揃え。

お揃いの真綿入れの半襦袢、長襦袢(最後方)、艶やかな帯、息を飲むような水仙と藪柑子(やぶこうじ)柄の留袖ひと揃え。

最後に展示場を出た庭の一角にあった納屋のような場所。

高い棚に積まれていた鳥籠、虫籠。自然豊かな信州の春秋、入れ替わり立ち替わりの鳥や虫に籠は休む暇が無かったのでは。

高い棚に積まれていた鳥籠、虫籠。自然豊かな信州の春秋、入れ替わり立ち替わりの鳥や虫に籠は休む暇が無かったのでは。

さて沢山載せましたが、この何倍も展示されていて美しい書画もあった。客観の徹底、多岐で豊かな品々と原状管理の努力など田中本家の人々の意識の高さに尊崇を禁じ得なかった。

長き亘り質素倹約を家訓とし、ものと人を大切にして藩を支えきる。そうで無ければこれほど良い品は集まらず維持も叶わなかったことだろう。

子供たちの玩具や着物を見ているうちに目頭が熱くなり、同家の亡き人々のことを思わずにはいられなかった。

何か落ち込むようなことがあったら、あるいはそうでなくても、また来てみたいと思った。

同館は維持管理に費用が掛かりクラウドファンディングまで企画している。規模に雲泥の差はあるけれど、樹下美術館も決して楽ではない。12代御当主にはその点でもシンパシーを覚える。

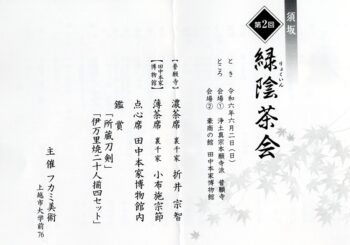

昨日日曜日、長野県は須坂市の茶会に。

昨日2日、日曜日は上越市のフカミ美術さんが主催する長野県須坂市の「緑陰茶会」に出かけた。隣県とはいえ須坂までは車で一時間半ほどで到着する。通過するばかりだった同市を訪ねるのは初めて。他県となれば大旅行の気分で雨降りのなか妻を乗せて車を走らせた。

ナビを頼りに最後にリンゴ畑を抜けて古い通りが残る須坂市に着いた。

会場は浄土真宗本願寺派普願寺で濃茶席、田中本家博物館で薄茶だった。両場所は隣接し同市の風致地区を形成している。

予定の時間まで博物館の展示室を回った。展示作品については後日掲載させてください。

さて田中本家の12代ご当主、田中宏和氏とは今年3月、「お話と茶会」の催事で講演された折お会いしていた。その後お手紙まで頂戴し、このたび小島正芳氏近書「良寛の生涯と芸術」を持参し、会場入り口でお待ちくださった氏と再会を喜んだ。

最初は濃茶だった。

左右に台杉がある門をくぐって

左右に台杉がある門をくぐって

会場へ。

濃茶の席主は裏千家折井宗智先生。

市松模様にあしらわれた紫檀の風炉先屏風と点前座のしつらえ。特に目を惹いたのが座瓢釜だった。普通なら上下二段に膨らむ瓢だが、この釜は下段が大きく平たに張っている。鐶付きが無く代わりに大きな取り手が付いていた。大西浄林作で大胆な意匠に驚き、他で二度と見ることがないだろうと思った。

市松模様にあしらわれた紫檀の風炉先屏風と点前座のしつらえ。特に目を惹いたのが座瓢釜だった。普通なら上下二段に膨らむ瓢だが、この釜は下段が大きく平たに張っている。鐶付きが無く代わりに大きな取り手が付いていた。大西浄林作で大胆な意匠に驚き、他で二度と見ることがないだろうと思った。

全体が黒い色合いの点前座の中で赤く映える了入の水指の調和がとても良かった。

糸巻きの蓋置きはじめ丹波肩衝(かたつき)の茶入れはじめ拝見のお道具はみな独自の存在感があった。光沢ある美味しいお茶だった。

糸巻きの蓋置きはじめ丹波肩衝(かたつき)の茶入れはじめ拝見のお道具はみな独自の存在感があった。光沢ある美味しいお茶だった。

続けて裏千家小布施宗節先生の薄茶席。お席は立礼で行われ、艶やかなお道具類で美味しいお薄を服した。

琵琶の蒔絵の大棗と

琵琶の蒔絵の大棗と

坐忘斎宗匠の茶杓。

鶴首の花入れは籠。葉を伸ばし始めた矢筈薄と夏蝋梅が清々しかった。

鶴首の花入れは籠。葉を伸ばし始めた矢筈薄と夏蝋梅が清々しかった。

不慣れな信州の地。私は少し離れた所へ行くと外国に来ているような気持になる。だた見知らぬ方々と一緒に座れば一座建立。心づくしのお道具を愛でながら美味しいお菓子を食べお茶を服せば文字通り一期一会の心地が漂うのである。帰り際長野の方で樹下美術館へ行った事がある、あまつさえ茶会に座ったと仰る方とお会いし嬉しかった。

お薄では正客の指名を受けた。あれを聞けば良かった、これを尋ねれば良かったということに終始し、恥ずかしかった。

次回は田中本家博物館の展示などに触れさせて下さい。

昨日は妙高市でゴルフ 草むしり ビーフン。

昨日日曜日、妙高市の松が峰カントリー倶楽部でゴルフをした。久し振りのゴルフは終日爽やかな空のもと妙高山を目にしながら沢山打ち沢山歩き楽しかった。

風はなく良いコンディション。

風はなく良いコンディション。

100を少し切る成績だった。

1万3000歩も歩いている。

浄興寺で表千家同門会新潟支部茶会 美味しいお茶をご馳走様でした。

本日空は予報より好くなり温かで過ごしやすい日和だった。上越市髙田は浄興寺で「表千家同門会新潟支部 第34回支部茶会」が催され、午後妻と有沢宗香先生社中のお二人にお相伴してお茶を頂きに上がった。

第一席と二席に座らせてもらった。

以下一席目の田邊和子先生のお席。

本席のお軸「福不可受盡」

本席のお軸「福不可受盡」

“幸福は独り占めせず分かちあう”

貴重な高僧文人、江月宗玩筆

唐物の耳付き花生けに大山蓮華。

唐物の耳付き花生けに大山蓮華。

一輪で広間に生気を与えている。

頂いたお濃茶は香り良く艶々として滑らか、とても美味しかった。

向こうから左入の黒楽茶碗、珠光緞子(じゅこうどんす)の仕服、覚々斎作茶杓「むかし」、瀬戸の茶入「松の翠」。いずれも大切に伝えられている風格のお道具。

向こうから左入の黒楽茶碗、珠光緞子(じゅこうどんす)の仕服、覚々斎作茶杓「むかし」、瀬戸の茶入「松の翠」。いずれも大切に伝えられている風格のお道具。

終わってお水屋から出られたご主人にお会いした。茶に染まったエプロン姿でニコニコされ、お二人の睦まじさは心温まるご馳走だった。

続けて2席目のお茶は野村征子先生のお薄。

不肖正客に当たり、征子先生とのお話に夢中になり写真が撮れなかった。表千家八代啐啄斎(そったくさい)の上品な消息、ふうろう草など愛らしいお花、坂倉新兵衛の爽やかなお茶碗、何より野村先生のお元気を嬉しく思い、美味しい一碗を堪能した。

私どもは裏千家のお世話になっているので表さんなど流派の異なるお席は一種旅情が感じられて楽しい。

表千家の皆さま、本日は誠にお目出度うございました。

終始温かにして頂きとても感謝しております。

荒れ模様の昨日、本日爽やかに晴れる ハクセキレイは求愛していたのか。

昨日は朝から風強く時折雨も吹きつける予報どおりの荒天。そんな日の午後は病院の眼科受診だった。

数年来進行していた視力低下が今年著しくなり運転免許更新もやっとだった。読書やpcを見るのに時に拡大鏡をかざす必要があり、紹介状を自分で書き、お世話になっている病院眼科受診となった次第。近々白内障に対する手術の見込みとなった。

昨日は終日荒れ模様だったが本日は爽やかに陽が射し、風に吹かれた大気は澄んだ。

田植えを終えた田にハクセキレイ。

田植えを終えた田にハクセキレイ。

カメラは自動的にピントが合うので助かる。

強く美しく鳴くハクセキレイはオスであろう。近くに二羽、メスと思われる鳥がいた。オスは懸命な求愛をしていると考えられ、鳴いては時折ひるがえるように鮮やかに飛翔した。間もなく飛び立ったオスの後を二羽のメスが追った。

もしかしたら鳴いていたのは親鳥、追ったのは若鳥で、飛翔トレーニングということも考えられた。またあちらこちらの枝で親に餌をせがむ雀の幼鳥の鳴き声が暗くなるまで絶えない。

27日日曜の種々(くさぐさ)。

去る4月28日日曜日は午前の開館前の美術館で芝生に目土をし施肥した。良く晴れた春の午前の庭仕事は気持ち良く予定通りに終了、残り時間に雑草を取った。

目土や施肥は足腰の負担を考え1回の分量を軽くし回数を増やした。

終わると開館時間になり、次々お客さんが来られた。

普段の昼は美術館でサラダを食べているのを、お腹がすいたのでベンチでホットサンドセットを食べた。

食べ終えて予定の木村茶道美術館へと柏崎市に向かった。

始まったばかりのお席に加えて頂いた。

床に副島種臣「龍」の大字軸。

床に副島種臣「龍」の大字軸。

広やかな一幅で、

種臣は能書家と説明を受けた。

茶は岡部嶺男の志野茶碗で頂いた。

茶は岡部嶺男の志野茶碗で頂いた。

銘「石清水(いわしみず)」だった。

「石清水」はのどかさと緊張が絶妙に調和した素晴らしい一碗。

最上屋さんのお菓子を食べ心こもったお点前で頂いたお茶は美味しく、幸せな一服だった。

この菓子器は大きな深鉢で、当日の席はもう一人の男性先客と二人だったため以下の南京赤絵皿に菓子が盛られた。相客をさせて頂いた方、有り難うございました。

瑞雲と梅枝のさわやかな菓子皿。

瑞雲と梅枝のさわやかな菓子皿。

柿右衛門の水指と風合いが似ている。

櫂先が大きいのが特徴という瀬田掃部の茶杓と柏崎の塗師内田宗寛の黒大棗(おおなつめ)。同館は常に地元の宗寛作品を重んじているのはとても良い事だと思う。格調高い作品も十分それに応えている。

櫂先が大きいのが特徴という瀬田掃部の茶杓と柏崎の塗師内田宗寛の黒大棗(おおなつめ)。同館は常に地元の宗寛作品を重んじているのはとても良い事だと思う。格調高い作品も十分それに応えている。

お茶のあと展示室で人間国宝の茶碗展を観た。

作品はみな驚嘆だったが以下お二人のが特に気に入った。

美術館を出て緑いっぱいの庭園を歩いた。

途中、シャガの花が咲いているところがあった。傍らの水草の中で蛙がグッグッと鳴いていた。

途中、シャガの花が咲いているところがあった。傍らの水草の中で蛙がグッグッと鳴いていた。

赤坂山の東斜面を使った山道。個人の山荘というけれど流れあり赤欄干の橋が掛かり、昔人の何と贅沢なことだろう。

赤坂山の東斜面を使った山道。個人の山荘というけれど流れあり赤欄干の橋が掛かり、昔人の何と贅沢なことだろう。

木村茶道美術館と松雲山荘庭園を辞して帰路、柏崎コレクションビレッジ「風の丘」に寄った。

遠く日本海を望む丘に三棟の大きな施設があり、その一つ「同一庵藍民藝館」を訪ねた。

多くのコレクターを生んだ柏崎市。同館はその一人、染めや食器など庶民の日常にあった藍色の生活用品にこだわった正法寺住職・松田政秀の内外にわたるコレクションを主体にしていた。

かっての職人さん達の仕事着、

かっての職人さん達の仕事着、

印半纏(しるしばんてん)。

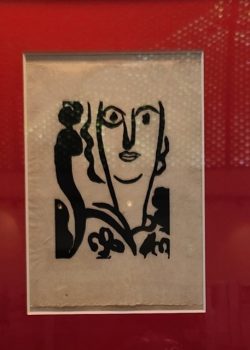

以下は同館で企画されていた柏崎市の作家作品展から、吉田正太郎の版画。

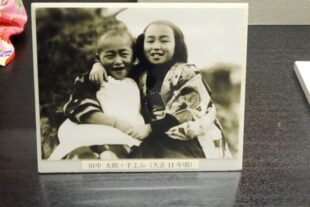

濱谷浩が撮影した吉田正太郎と齋藤三郎のツーショット写真がある。氏は柏崎における齋藤三郎の支援者の一人だったが、このように愛すべき作品を生み出す方とは思ってもみなかった。ちなみに風の丘、コレクションビレッジ三館の一つ「黒船館」は正太郎と弟・小五郎お二人のコレクションが展示されている。

懐かしい「幻灯」のコレクション室もあるなど多彩で面白かった藍民藝館でした。

樹下美術館に帰ってクリームソーダーを飲み、閉館後は幾つかの花の苗を植栽した。

樹下美術館に帰ってクリームソーダーを飲み、閉館後は幾つかの花の苗を植栽した。

色々忙しく動いた一日でした。翌28日みどりの日、今度はゴルフで明日掲載予定です。

明日木曜は休診日なので5連休が始まる。一泊でよいから今から行ける所があるだろうか。

色々載せました。

忙しない日々の中で 上越市の「エリス」 「人生ってつらいものですね」とお書きになった人へ。

先週末から始まった今年のゴールデンウイーク。何かと忙しない日を過ごし、当欄は25日に記載以来4日も空白を作ってしまった。

自業自得とはいえ美術館と医業の二足のわらじ履き、楽しいばかりではない仕事の芯は硬く重く、そのうえ幾つかの社会的な役割と約束が入るため、常に七つや八つの宿題が同時進行的に脳内を駆け巡っている。

このような状況は私だけで無く多くの人も大小問わず似た状態の中で生きているに違い無く、かって高齢になっても活動を維持された方達のお顔を思い出しては末席で励みにしている次第。

そんな日々の中、休息させてもらった出来事を数日分掲載させて頂きました。

初めに去る4月26日(金曜日)夕刻、ある客人と上越市髙田は上越市の文化財「旧師団長官舎」にあるレストラン「エリス」で食事をご一緒した。

夕刻、ライトアップされた庭に下りて風格ある建物を撮った。浮き世離れした館内で豊かな自然の結晶である食べ物を味わい,長く臨床心理の道を歩まれた客人と世の悲喜を話し有意義なひと時を過ごした。

夕刻、ライトアップされた庭に下りて風格ある建物を撮った。浮き世離れした館内で豊かな自然の結晶である食べ物を味わい,長く臨床心理の道を歩まれた客人と世の悲喜を話し有意義なひと時を過ごした。

こんなに美味しい数々の料理をこれだけリーズナブルに食べられるのは、地方都市ならではの幸せではないだろうか。

次回は柏崎市は「木村茶道美術館」とコレクションビレッジ「風の丘」の三館から28日に訪ねた「同一庵 藍民芸館」に触れさせてください。

冒頭で愚痴ってしまい申しわけありませんでした。

最近、樹下美術館のノートに「人生ってつらいものです.、来てよかったです」という短いメモがありました。樹下美術館はそんな方たちのことも思って営んでいますので、どうかお気が向いた折にまたお訪ねください。

楽しい初ゴルフ 紅麹、健康食品(機能性食品)、水原一平氏は。

日は射していたが気温が上がらなかった本日日曜日、米山水源CCで今年の初ゴルフ。親しくして頂いている同業ご夫婦とご一緒だった。

フェアウエーではトップばかり、ドライバーはあらぬ方へ飛び、時には真横に打ち出すなど散々で、短いアプローチは何度もシャンク。滅茶苦茶なゴルフを終始「真剣」に行った。

プレーは不味くとも、ゴルフを始めたばかりの20代のころに「若返った」ようで、そう悪い気がしなかった。昼食に美味しいチャンポンを食べると、後半には幾分調子が戻って来た。

地震の体験を話し紅麹のことも触れた。紅麹では私のところに当該の商品袋を持参され、三ヶ月飲みましたと仰られ、検査中の方がいる。ようやく大規模な健康食品の見直しが行われると言うことだが、様々な合成成分や薬剤成分が入ったものを「安心のお化粧」を施して「食品」と名乗らせるのは果たしてどうなのだろう。

その世界で「血圧高め」、「血糖値高め」とくくられる人々は曖昧な「健康食品(特定機能性食品)」の消費者ではなく、ちゃんとした責任関係で結ばれる「医療」で治療するほうjがよほど真っ当だと考えられる。

変わてもう一つ、違法賭博の問題で渦中にある水原一平氏の行方が、一部で泳いでいる如くいろいろ言われる。門外漢であるが、氏は韓国内で早々に出頭し厳重に保護され、正式な捜査ルートに従って帰米、米国当局に身を委ねているのではないだろうか。

氏にとって身を隠し潜伏するなどは何の意味もないだろうし、可能な訳が無い。

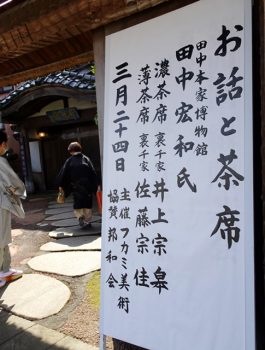

お話とお茶会 寒さが方向転換 庚申待ちの大河ドラマ。

さすがの寒さもS氏の言う通り彼岸を過ぎたら変わり、本日は温かだった。そんな日髙田仲町の「百年料亭 宇喜世」でフカミ美術主催の「お話と茶席」の会があった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

茶席は二席で最初は井上宗皋(そうこう)先生の濃茶席から。味わいを高めるお軸とお道具類は重厚、一方お花の春蘭、炉縁の赤味と先生の応答に春の明るさが漂っていた。

向こうから古薩摩の茶入れ、

向こうから古薩摩の茶入れ、

珠光青磁、左入の黒楽、木米のお茶碗。

次は佐藤宗佳先生の薄茶席。点茶盤によるお点前で私達は椅子に座る立礼(りゅうれい)だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

そして今夕の大河ドラマ「光る君へ」は道長の結婚ばなしが「庚申待ち」の夜長とともに様々繰り広げられた。

まずドラマに庚申待ちが登場してびっくりした。当時から中国伝来の道教思想の一つとして、身体に密かに住む虫が60日に1回庚申の日の真夜中、就寝中の体から抜け出して天に昇り、自分がいた人の悪行を天帝に告げるという信心が始まっていた。これを防ぐため人々は夜遅くまで寝ずに過ごした「庚申待ち」の習慣。

後に庶民に広く浸透した行事は当初僧や貴族から広まったと聞いていたが、登場人物たちが自身の問題を抱えながら様々にその夜を過ごすのを観て、ああこんな場面があったのか、と興味深かった。

2019年2月に訪ねた

2019年2月に訪ねた

京都八坂庚申堂。

今夜紹介されていた。

偏りもあろうが主に地方では時折社寺や路傍に庚申塔を見る。京都、奈良の中心的な古都では少ないと聞いていたが2019年の旅行で“本家”と言っても良いような立派なお堂を両市で見て喜んだ。

厳しい寒さの日曜日。

本日も大変寒く美術館付近はいっとき白くなった。午前は開館に備え来館者さんにお配りする齋藤三郎と倉石隆の展示品説明文を書いた。

午後庭に行くと男性スタッフが分厚く積もった庭と路地の冬落ち葉を電動ブロワーで吹き払っていた。便利な道具があるもので、建物を囲む玉石の面倒な落ち葉もこれで取ったという。明日は晴れますので集めます、ということ。明日でなくとも開館まで晴れ間はあることだろう。

寒かったがそうとばかり言っていられず、ゴルフ練習場へ行き200球打った。年取ったのに練習すれば上手くなると考えているのは一種「業」のようなもので、年々下手になっているにも拘わらず「去年より上手くなりたい」と思うのはもうどうかしている。

帰って庭仕事。過日の秋葉区行きで求めた草花を植える土を造り予定場所に入れた。馴染ませて開館後植え付ける予定。これまで肥料が濃すぎたきらいがあるため肥料分は広く深くし、根が接する部分はあっさりと赤玉と鹿沼だけに変えてみた。

以下は庭の様子。

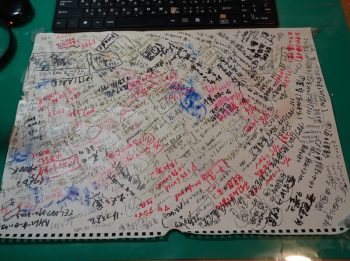

1月9日に取り替えた卓上メモが一杯になった。

カレンダーの裏側を使っているが、

カレンダーの裏側を使っているが、

このたびは小さめで交換が早い。

それにしても本当に「三月は冬の尻尾」で、暖冬の後は「厳春」。風情もへったくれも無い寒さ。ゴルフと庭仕事は貼るホッカイロを使った。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月