明け暮れ 我が家 お出かけ

遅ればせながらの発見 ヘアブラシの裏側。

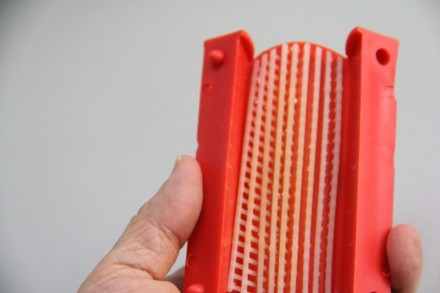

髪を伸ばして50余年、長くヘアブラシのお世話になっています。ブラシは毛の製品も使いますが、主に写真のようなプラスチックのものを使っています。

このタイプは何時頃から登場したのか定かではありませんが、柄とブラシ一が体のプラスチック製品は昭和30年代半ばに既にあったと思われます。姉などはブラシにからんだ毛を処理しやすいよう上からガーゼを刺すようにかぶせて使っていました。毛がたまってくるとガーゼごと抜き取るのです。

この方法はどなたも工夫されたことがおありではと思います。私は普段何もせず、汚れてくると入浴の時に石鹸湯に漬けて手洗いし、指や爪楊枝や古い果物フォークなどで汚れと毛髪を取っていました。

ところで洗った後、ブラシが生えている赤い部分の中に溜まっているであろう水分がずっと気になっていました。それで強く振るなど水切りを試みていましたが、すっきりしません。

それがつい先日、赤い部分が柄からスライドして外れることに突然気がつきました。

それがつい先日、赤い部分が柄からスライドして外れることに突然気がつきました。

割れた部分をさらに開くとブラシの根元が現れました。今後はここも洗えます。

割れた部分をさらに開くとブラシの根元が現れました。今後はここも洗えます。

知らぬは私だけだったかもしれません。

しかしこれほど見事に、気になっていた問題が解決(100%以上?)される工夫がなされていたことにひどく感心しました。ブラシには製造元など一切記されていません。この構造はプラスチックブラシに共通で、長い常識だったのだろうと思いました。

誰もが当たり前に知っているようなことを今さら気づく、、、。なにごとも〝おくて〟の自分に相応しい発見でした。

暑かった関東 美味しかった野菜 名残惜しい「はくたか」。

昨日午後、縁あって埼玉市を訪ねた。大宮駅で新幹線を降りたが突然にして驚くような暑さだった。

暑さが苦手な妻は顔をゆがめた。しかし混雑する駅で、地元の人々はハンカチや扇を使ってはいるが平然としているように見えた。文化の違いか気のせいか、とにかくさすが関東、ということになった。

今回どの電車も駅も多くの人がスマートフォンを操作していた。隔世の感であり、「おとぎの国」のようでもあった。私は良寛の俳句の本を広げたがとても面白かった。

本を読む人は他にもいて、それはそれでまた「おとぎの国」の人のようにも見える。不思議な世の中になったと思った。(私自身が年のせいで、不思議の国へ近づいているという事でしょうね)

お訪ねしたお宅の菜園から見えた積乱雲の頭部。 畑では多くの作物が育ち熱心さが伝わる。夕げの食卓は幸福の野菜料理だった。

畑では多くの作物が育ち熱心さが伝わる。夕げの食卓は幸福の野菜料理だった。

英国の器、ロイヤル・ウースターにペインテッド・フルーツのシリーズがある。そこにはブラックベリーがしばしば描かれ、あこがれていた。黒く熟しているものがあったので口にしてみたが、とても美味しかった。上越でも作られているのだろうか。

上越新幹線は越後湯沢駅への往復に利用したほくほく線特急「はくたか」ホワイトウイング。

上越新幹線は越後湯沢駅への往復に利用したほくほく線特急「はくたか」ホワイトウイング。

2015年春、北陸新幹線の開業で現「はくたか」は終了する。その後私たちの上京などは「上越妙高」駅を利用することになるのか。せめて列車の名だけでも残してほしい。

ところで北陸新幹線開業後は長野駅でJR東と西の運転士と乗務員が交替するらしい。現行の信越線ー北陸線に関して直江津駅でそれが行われている。これにはある種カルチャーショックを禁じ得ない。

新駅まで冬場の交通不便や直江津駅の地位低下、ともに辛い状況が見える。今後は、残ったほくほく線およびJR並行在来線の頑張り、それに新たな公共交通の開発が期待される。いずれにしても地域がどれだけ頑張れるか、私たち自身の古くて長く真剣な課題にちがいない。

帰路、懐かしい医師にお会いした。頑張り屋さんの先生で国際的なチームに参画されている。変わらぬ前向きさに、元気を頂いた。

頂いたジャガイモ 音楽会 最後の6月。

ジャガイモの収穫の時期になっています。以前に書かせて頂きましたように、春から続いた水不足で当地の砂地の野菜はうまく行きませんでした。

特にジャガイモは中断された人もいたと聞いています。昨日そのジャガイモを頂いきました。最も大きなもので通常の中くらいサイズ。ジャガイモには最後まで頑張った作者と作物の根性がにじみ出ているようでした。

昨夕あるお宅で音楽会がありました。演奏、選曲とその時代背景などみな素晴らしかったです。料理を持ち寄った打ち上げは、飛び入りもあり笑い声が絶えませんでした。平成生まれの大人は余興に演奏された〝イエスタデイ〟を知らないと言い、驚くよりも新鮮でした。

6月はあっという間に去って行くようです。

卯の花音楽祭 筆者のゴルフは時の運 新潟市への途中で。

本日糸魚川カントリークラブでゴルフコンペだった。梅雨の晴れ間に恵まれたが51-53で残念ながら15人中11番だった。私のゴルフはもっぱら時の運だと思った。但し160ヤードのショートホールでニアピン賞が取れた。

参加賞とともに樹下美術館へ持ち帰り、閉館間際のスタッフと分け合った。

本日、東京から新潟市の老親の世話に通われる方が、ネットで当館を見たと云って寄ってくださった。ほくほく線へ乗り換えてのご来館、嬉しく思いました。

介護の合間に来館される方を時々お見受けします。お忙しい日常と想像されますが、当館ではゆっくり心休めてください。

さて本日午後、大潟コミュニティープラザで「第11回 卯の花音楽祭 小山作之助をたたえて」が開かれた。盛りだくさんの内容だったと聞きに行った妻。特に上越教育大学の後藤丹(まこと)教授編曲の「夏は来ぬ」素晴らしく、アンコールになったと云う、お聞きしてみたかった。堀川正紀委員長はじめ運営委員の皆様のご努力に深く敬意を表します。

忽然と消える不思議の鳥コムクドリの親子。

さて連日のコムクドリです。筆者は何度か彼らのことを〝不思議の鳥〟と呼ばせて頂きました。

詳しく観察していませんが、不思議とは次のようなことです。

①つがい以外のフリーな鳥たちの意味不明な関与。

②あっけない子育ての終了。

①について:巣にはしばしばつがいではない個体がやって来る。ヒナの巣立ちが近くなるとその数を増し何羽も来て巣を覗き、巣に入り、また賑やかに鳴きます。しかしいくら空腹のヒナが叫んでも餌は運びまんせんし、一体何しに来るのでしょう。

③ある日ヒナは身を乗り出して大声で叫び餌をせがむが、親鳥の姿は現れず、翌日にはヒナも消える。

この時期、家の周囲でスズメ、ツバメ、カラス、カワラヒワ、さらにムクドリまで、巣立ったヒナが親に給餌をせがむ姿が見られるようになります。しかしコムクドリは昨年同様、親子してあたりから忽然と消え去りました。〝飛ぶ鳥後を濁さず〟それにしてもその後ヒナはどうやって生きるのでしょうか。

6月19日雨の中、空腹のヒナの前に盛んに現れるフリーの鳥。これはオス、餌は運ばない。

6月19日雨の中、空腹のヒナの前に盛んに現れるフリーの鳥。これはオス、餌は運ばない。

鳥の親はめいっぱい開かれたヒナの黄色のくちばしを見ると餌を与えずにはいられない、と云います。

ヨシキリの巣へのカッコウの託卵は、これを利用して行われています。

こんなにせがんでいるのに親でない鳥は全く餌を運ぶことはしないのです。自然界の遺伝子支配は絶対的であたかもパソコンのプログラムの如くです。

同じ日、ただ来るだけのフリーのメス。この日親鳥の姿を見ることはなかった。

同じ日、ただ来るだけのフリーのメス。この日親鳥の姿を見ることはなかった。

フリーの鳥はもしかしたら巣離れを促しに来るのでしょうか。

巣から実を乗り出すヒナ。巣立ちかもしれないが、飛翔をみる暇がなかった。

巣から実を乗り出すヒナ。巣立ちかもしれないが、飛翔をみる暇がなかった。

昨年と同じく、翌日20日に親子とも姿、気配が消えていました。

コムクドリはツバメと同じく南洋からの渡り鳥と云うことです。飛翔は実に滑らかで自在。様々な声色で鳴き、ヨシキリに劣らず饒舌でよく歌います。私は他で見かけず、ここの合歓木(ねむのき)だけで見るのも不思議だなと思っています。

現在、残ったフリーのオスが木に来て盛んに囀っています。ペアを探しテリトリーを主張しているようにも見えますが、この先どうなるのでしょうか。

さて、 今夕、食事前に寄ったゴルフ練習場(上越市下門前:ゴルフプラザ ビーボ)

今夕、食事前に寄ったゴルフ練習場(上越市下門前:ゴルフプラザ ビーボ)

明日は同業のゴルフコンペ。四月に50-51で優勝しました。ハンディキャップが34+2もあったのです。今度はで29+2です。

70才を過ぎると2がプラスされ、その上前のティーから打てます。前回はうっかりして皆さんと一緒にレギュラーティーで回りました。明日もそうするつもりです。

今年は出来るだけこの会に参加しようと考えています。良くても悪くても明日の成績はご報告したいと思います。

減量で昔の式服が楽に着られた 置いた水をコムクドリが飲んだ。

かって医師会長をしている時に葬儀や結婚式に参列する機会が多かった。甚だ不謹慎な話になるが、その時自分も含めて多くの参加者の式服がパンパンとして窮屈そうな事が多いのに気がついた。特に男性がそうだった。

そもそも式服は生涯に何度も新調するものではない。社会に出て一回、その後体型が変わって二回目などがせいぜいであろうか。

しかるに新調して5年、10年が経つと、次第に体重が増えるのもおよそ一般的であろう。それでいざ服を着る時、ダブルのボタンが止まらない、ジッパーに苦労し、袖も裾もツンツルテン。お腹をへこませて無理矢理着ると、黒は締まって見えるし、式はおごそか、それに紛れてなんとか形になろうか、というのが一般的だったようである。

このたびある方の「おとぎ」によばれた。これまでの式服は一苦労あった。しかし昨年11月来、食事を是正し階段昇降運動を続けると2月に9%近く体重が減った。その後リバウンドもなく、このたび服はすんなりと肩と乗り、ズボンはすっと気持ち良く入った。

職業がら皆様には適切な食事と運動、その結果の好ましい体重維持を勧めてきた。皆さんが懸命に付いて来られようとされるので、心こめて応援している。健康のほかに、昔の服がすっと着られるのも良い産物だとこのたび実感した。

ところで現在、仕事場の庭にある合歓(ねむ)の古木でコムクドリがヒナをかえし、懸命な餌運びを行っている。続く暑さを考えて地上2メートル巣の下1メートルほどの所に簡単な水場を取り付けた。

三日間、鳥は近づく気配を見せなかったが、本日一羽のメスが水を飲むのを見た。この鳥はツガイ以外の独身と想定される個体だった。動物世界で新しいことを始めるのはいずれも若い個体だと云う。

本日の記載を始めた午後11時20分、突然雨音がして降り始めたが、10分ほどで止んだ。もっと、もっと降ってくれないと!

ほくほく線の列車を見ながら車弁当。

連日雲一つ無い晴天が続いていて、しっかりした雨などはいつ降ったのか定かでない。夏になり華やかな夕焼けを期待しているが、雲が無いので平板な眺めになっている。

ところで本日午後の在宅まわりで近頃珍しく飛行機雲がはっきり見えた。薄い層雲も高い空にあり夕焼け雲が期待出来た。

久しぶりに夕暮れの車弁当を食べようということにした。懸案だった車内にお弁当などを置くトレーを急いで用意することにした。前席の左右前後を測り、シフトレバーの所に切れ込みを入れた簡単な図面を書いた。用事で外出する妻はスーパーセンターに寄ると、担当者が板を選びすぐに作ってくれたという(手間賃は要りますが)。

6時、仕事を終えると美術館で庭仕事をしている妻と合流して手伝った後、近くのほくほく線が見える所へ行った。

19時少し前、飛行機雲が浮かぶ期待通りの穏やかな夕焼けの空。

19時少し前、飛行機雲が浮かぶ期待通りの穏やかな夕焼けの空。

ほっともっとで買ったというお弁当を広げ、妻はビール、小生はノンアルコールを開けた。

ほっともっとで買ったというお弁当を広げ、妻はビール、小生はノンアルコールを開けた。

トレーは大きさ安定感とも十分だった。

但し私が撮影に出入るするたびにドアを開閉するのでそのときだけ妻が軽く支える。

まもなく普通電車がゆっくり通過した。このころの空が最も赤かった。

まもなく普通電車がゆっくり通過した。このころの空が最も赤かった。

次ぎに特急・はくたかが近づいて通過する。特急は音、スピードともとてもダイナミック。

次ぎに特急・はくたかが近づいて通過する。特急は音、スピードともとてもダイナミック。

暗くなったが、最後に上り特急を見送った。みずみずしい田のふちでおよそ40分、良い時間だった。

暗くなったが、最後に上り特急を見送った。みずみずしい田のふちでおよそ40分、良い時間だった。

幼少、季節が良くなると父に連れられ近隣の林や丘へ、歩いてピクニックに行った。後に自分の子どもたちと池や尾神岳で昼食をした。その楽しさは今でも脳裏にあり、戸外の食事はたとえ車中であろうと何か楽しい。いつかスタッフたちと大潟水と森公園へ朝食ピクニックに出かけてみたい。

古流松應会、深雪支部の花展 町の活性化。

午後、古流松應会、深雪支部の花展に行ってきた。伝統の生花(せいか)、創意の自由花、一生懸命な作品はそれぞれとても魅力的だった。

生花 生花 自由花 自由花  自由花 自由花 自由花 自由花 |

自由花 自由花 自由花 自由花 生花 生花 生花 生花 |

開場は、あすとぴあ高田のミュゼ雪子町5Fだった。立体駐車場の出入りは余裕があり楽に感じられる。花展はとても賑わっていた。5年に1度の作品展と聞いたが皆様には大変なご苦労だったことだろう。

こどもの作品コーナーがありなかなか楽しかった。「私もやってみたい」というお子さんの声が聞こえていた。

●開催は3日(月曜日)午後6時まで。

イレブンプラザへも寄った。駐車場に車は少なかったが、歩いて入る人がかなりいるようだ。せっかくの本町通り、普段はその方が合っているかもしれない。

目薬とガムを買って活性化に協力した。それにしても「町(地域)の活性化」は下手をすると「沈滞」の裏の顔を思い出させる。それで活性化と聞くと少々気が沈み、そこを避けたい気持ちがしないでもない。黙って努力を重ねる方が遙かに魅力的なのに。

活性化は「やっています」、という一種アリバイ的な行政用語から発しているかもしれない、しかしどこか寂しい。京都も長崎も、日本中が活性化を叫んでいるらしい。補助事業ゆえであろうが、名勝地への夢がしぼむ。もう十分であろう。ここまで来たら特に商業地や観光地は、あまり活性化と言わないほうがいいのでは。

牡丹はかすかにゴボウの香りがするか コムクドリはのんびり。

本日の在宅まわりで伺ったお宅に黄牡丹が活けられていた。長かった認知症の混乱が鎮まってきた97才のおばあさんのお宅、花が置かれているのを見て少しほっとした。

帰りがけ見事な牡丹に鼻を付けて匂いをかがせてもらった。不思議なことにかすかにゴボウに似た香りがすると思った。みんなそうかなと思って奥さんにお尋ねした。

「奥さん、牡丹って少しゴボウに似た匂いがしませんか?」

「あら、今ゴボウ煮てるんですよ、先生って鼻が良いんですね]

いやいや、こういうのを鼻が良いと言うのでしょうか?

改めて牡丹の匂いを嗅いでみないといけないな、と思いました。

家の周囲で早くもスズメの雛がかえって啼いている。まだ虫が少ないので親たちは朽ち木で虫を探したり、草むらの死骸などを運んでいるようだ。

一方不思議の鳥、コムクドリはまだ抱卵の気配がない。

上がメス、オスは頬や胸に模様があり羽にメタリックなブルーが見られる。

上がメス、オスは頬や胸に模様があり羽にメタリックなブルーが見られる。

時には他のオスやメスがやってきて、小さな諍いが見られる。

時には他のオスやメスがやってきて、小さな諍いが見られる。

巣は決まったようだ。虫が出始めるまで子作りを待っているのだろうか。

スズメなどと同じくコムクドリは一日一個ずつ合計5,6個の卵を産むという。最後の卵を産み終わると初めて抱卵するらしい。もしかしたらこのペアのメスは産卵の最中か。

抱卵は雌雄交替で暖める。昨年の観察では一羽が巣に入ると一羽が飛び出した。時には巣から出て待つこともあったが、替りが来ないとまた戻った。

なぜ当家に前島密の扁額があるのか 小山作之助兄弟とマツ夫人。

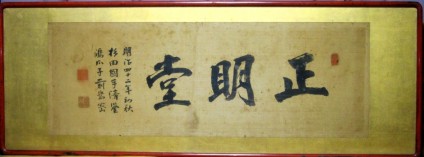

私の家に端正な扁額が残っています。前島密の揮毫で、上越市は潟町の古い医院の待合室に掛かっていました。重々しい玄関をくぐって上がった待合室は8畳間、その真ん中に八角の小さな染め付け火鉢がありました。

戊辰戦争後、高田藩において謹慎し、後に新政府の太政官となり、次いで東京大学教授となった会津藩士・南摩綱紀(羽峰)の屏風が火鉢を囲み、いっそう格調を漂わせていました。

明治42年初秋に前島密(号・鴻爪子こうそうし)から祖父・杉田直次郎に贈られた「正眀堂」。

明治42年初秋に前島密(号・鴻爪子こうそうし)から祖父・杉田直次郎に贈られた「正眀堂」。

「正眀堂は」医院の号でありましょう。

直次郎のことを杉田国手清鑒(こくしゅせいかん)と書いています。

国手は医師への尊敬語で鑒は鑑(かがみ)の事です。清鑒は澄んだ鏡という意味でしょうか。

当初、漢字「眀」は明るいという意味かと考えていましたが、調べてみますと「みょう」と読み、「見る」という意味のようでした。

ですから正眀(しょうみょうorせいみょう)は「明るく曇りない様」ではなく、「正しく見る」、という意味になろうかと思います。医療の場にぴったりな文字であり、密翁の髙い教養に感嘆しました。

※鴻爪という言葉にも立派な境地がこめられています。

※明治44年、密はすべての公職を退き神奈川県は横須賀で隠居生活に入りました。

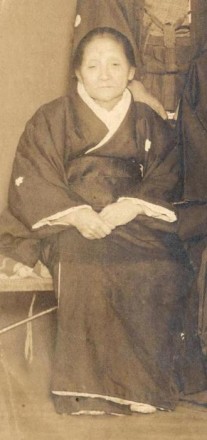

(弘化2年1845年1月)生まれの小山作之助の母・トヨ。撮影は大正10年5月。

(弘化2年1845年1月)生まれの小山作之助の母・トヨ。撮影は大正10年5月。

トヨは筆者の高祖父(祖父の祖父)の医師・杉田玄作(文政元年1818年生まれ)の次女です。

祖父直次郎のお母さんですから曾祖母になります。

玄作は1839年の蛮社の獄事件で逃亡する高野長英をかくまった嫌疑で取り調べを受けました。このことは恩師の笠原大川の書き付け(新潟県立文書館)や吉村昭の毎日新聞連載小説「長英逃亡」に見られています。

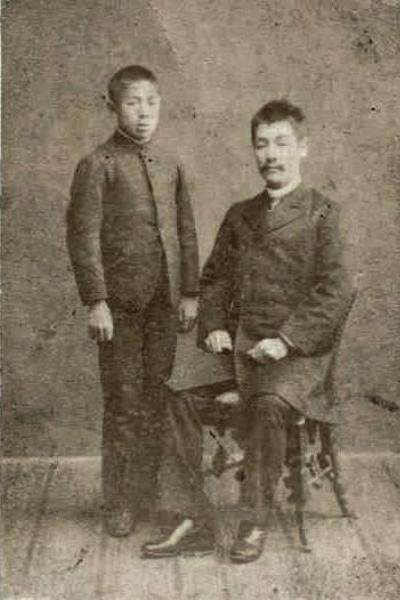

さて、文久3年1863年生12月まれの小山作之助と、

さて、文久3年1863年生12月まれの小山作之助と、

13才年下の明治9年1876年10月生まれの弟・直次郎です。

明治20年代後半、直次郎が千葉医学専門学校に入学した頃と考えられます。撮影は東京下谷の写真館です。

直次郎は、母の実家の当主で医師の杉田貞蔵(嘉永3年11月生まれ)に子が無く、明治20年に貞蔵の養子となっていました。また貞蔵は甥である作之助の上京後の困窮時代を経済的に支えました。(貞蔵の写真はどうしても見つかりません)

小山作之助の還暦祝賀会・大正13年5月における松(マツ)夫人(明治9年1月生まれ)。

小山作之助の還暦祝賀会・大正13年5月における松(マツ)夫人(明治9年1月生まれ)。

作之助は前夫人を明治31年1898年に亡くし、9年後に前島密家から養女格のマツさんを迎えました。

少し逸れますが、祖父・直次郎の晩年です。妻トワの実家で昭和15年頃の現上越市新保古新田。

少し逸れますが、祖父・直次郎の晩年です。妻トワの実家で昭和15年頃の現上越市新保古新田。

丸囲みが直次郎、その隣にトワの兄・野口孝治(大正時代に立憲国民党の衆議院議員)、その右トワ、孝治の後ろに新婚時代の父母がいます。

トワに抱かれているのは姉で、私はこの写真の2年後に生まれました。

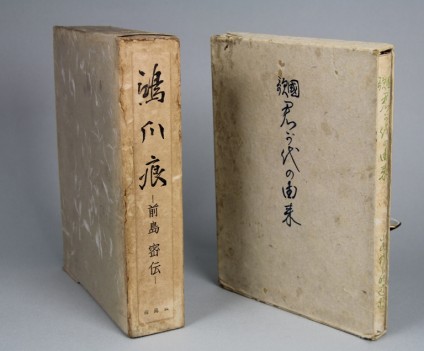

左・前島密の伝記「鴻爪痕(こうそうこん)」、小山マツさんの二編の寄稿がある。(大正9年4月27日初版、昭和30年12月15日改訂再版発行)

左・前島密の伝記「鴻爪痕(こうそうこん)」、小山マツさんの二編の寄稿がある。(大正9年4月27日初版、昭和30年12月15日改訂再版発行)

右・マツさんが刊行した作之助遺稿「国歌 君が代の由来」(昭和16年6月27日発行)

途中余計な写真が入りまして申し分けありませんでした。結局、前島密の扁額「正眀堂」は翁の養女格であるマツの義弟へ贈られたもので、直次郎の開院祝いだったのではと考えています。

●前島 密:天保6年1月7日(1835年2月4日)ー大正8年(1919年)4月27日84才没は上越市が生んだ偉人。 ※誕生日の違いは明治5年(1872年)に採用されグレゴリオ暦(西暦)による訂正です。

いずれ小山マツの人となりと美しい文字などを掲載したいと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月