明け暮れ 我が家 お出かけ

おととい蓮華 今日は葱 アカシアこぼれて 寒くても初夏。

ここ二日間で合計20時間は寝ました。

疲れたら休んで(眠って)とは、いつも皆様に言っていることでした。

するとどうでしょう、二日続けて腰が痛くなり(寝腰です)、気分も滅入っている感じがしないでもありません。

明らかに寝過ぎです。

午前中に診療して、その行き帰りに階段を250段ほど昇降、自己流ストレッチもしました。

午後は保育園の健康診断、終わって午後休診の日のため美術館へ行きました。

以前にも書いた大潟区渋柿浜のアカシア香るねぎ畑。

以前にも書いた大潟区渋柿浜のアカシア香るねぎ畑。

かつてのヨット仲間が作っています。

カフェでコーヒーとロールケーキを食べ、お礼状の葉書を書いているうちに心が落ち付きました。

窓辺の若い2人の女性とテーブル席のおばさま達がカップやお抹茶茶碗を喜ぶ声が聞こえます。

でしょ、でしょ、と心で叫ばせてもらいました。

行き帰りのねぎ畑は大いに雨を喜び。

周囲のアカシアの花は(もちろんニセアカシア)はこぼれんばかりでした。

いっとき射した陽に、アカシアの花と若葉が色冴えます。

いっとき射した陽に、アカシアの花と若葉が色冴えます。

今年は雪が少なかったせいでしょうか、多くの花々は色濃く沢山咲くようです。

寒い一日でしたが、人も天然も元気でした。

始まった拙展 夏へと移ろう花。

お忙しい皆様のお陰をもちまして「花の肖像展Ⅱ」の初日が無事に終わりました。

大勢お見え頂き、初日のレコードでしょうとは店主のお話でした。

あらためて見た水彩画からは、15,6年前に始めた頃のフレッシュな感覚が蘇りました。

心配しました油彩の販売はおよそ三分の二が売れました。

初めての皆さん、患者さん、ご近所さん、日頃お世話になっている皆さん、お目に掛かったブログの読者さん、皆様まことに有り難うございました。

仕事場のなにわいばらが一斉に咲いて、花は早くも初夏の装いです。

仕事場のなにわいばらが一斉に咲いて、花は早くも初夏の装いです。

今後も筆を折らず、出来ればゆっくり描いていきたい、としみじみ思った一日でした。

会場でほぼ展示準備が完了しました。

午前中に妻が水彩画を搬入し、昼休みに訪ねた遊心堂さんギャラリーではほぼ展示準備が完了していた。

高田への途中で見た山。湿ってクリーミーな雲が掛かる妙高連峰と南葉山。

高田への途中で見た山。湿ってクリーミーな雲が掛かる妙高連峰と南葉山。

畑も花も雨を待っていましたが日中はぽつりぽつり。

しかし今23時、本降りになりそうです。

壁に掛かったサムホール。

壁に掛かったサムホール。

悪戦苦闘したのに壁でお澄まししている。

たちつぼすみれの水彩2点、ささゆりの色紙三点を販売に加えることにしました。

程よくスペースがうまり気持ち良く見ることが出来るようです。

明日はご後援頂いている報道関係の記者さんたちが来られるということで、お会いすることになっています。

控えめな対応ができればいいのですが。

連日自分の事ばかりで恐縮しています、しばらく続きそうです。

上下浜に花を置いた。

返す返すも痛ましい上下浜の海難。

昨夕花を作ってもらい現場を訪ねた。

いつも車を止めるまさにその場所。

ここで夕陽を見ながら妻と車中でお弁当も食べた。

その場所で5人もの命が失われ、目の前に献花が並んでいる、、、。

花に混じってお菓子やジュースが沢山置いてあった。

しゃがんで手を合わせたがやはり涙が落ちる。

ここが好きな人は少なくない。

良い季節ばかりでなく真冬でもだれかが車を止めている。

みな心いためていることだろう。

夕暮れはうすべに色の雲をまとった半月が昇っていた。

尊い魂を慰める風だった。

祝日朝寝の夢 行いの根拠 ユング ジューンベリーを植える。

28日月曜日の当ノートを書き終えた時間は午前0時01分でした。当日のつもりで書いていましたが日付の方は翌日29日火曜日になっていました。

記事はそのまま読みますと事実と日付が合わず混乱を否めません。

ブログは便利と言いますか、都合が良いと言いましょうか、日付を訂正出来ます。

そこで本日29日になって記事の日付を28日に修正させていただきました。

さて本日29日は昭和の日ということで祝日でした。

以前にも書きましたが、私はしばしば間近の祝日を知らずにいます。

前夜妻に言われ、突然休みのプレゼントを貰ったような気持ちになるのです。

それが頻回となりますと呑気を越えて働き過ぎあるいは実態は認知症、もしくわ精神の病かもと心配されます。

実は本日が祝日であることを、目覚めて初めて暦で知りました。

目覚めたのは午前10時半近く、妻は美術館の当番で既に居ませんでした。

寝ている間、何度か不十分な覚醒をして〝誰も起こさないのはまだ仕事の時間ではないからだろう〟

と思い、二度寝をくりかえしました。

どうもおかしいと実感し、時計を見ますと10時半、慌てて見た暦が祝日を告げていました。

寝てても良かったのだ、と深く安堵した次第です。

以前にも何度か似たようなことがあり、朝寝の間にしばしば夢を見るのです。

夢は同じような内容で、たいてい大勢でどこかに泊まりに来ています。

皆は自信に満ちた自然な表情で黙々と行動していますが、私は始終うろうろしています。

忘れ物か捜し物のため身が入らないという状態なのです。

捜し物は色々あるようですが、多くは靴です。

その場合、裸足なので余計落ち付きません。

探そうにも脱いだ場所が分からず、取りにも行けずずっと困っています。

そうこうするうち、帰りの列車の時間が近づいてきて焦りながら目が覚めるという案配です。

他人の夢など不興を買うばかりですが、上記の夢はもう起きろという信号とともに私自身を如実に物語るものと思っています。

〝日常の根拠の不明〟

私は日々色々な事に関わって暮らしていますが、

問われれば「根づいているものが曖昧」、もしくは「生きている意味が曖昧」という事かもしれません。

恐らくこのことは本当でしょう。

ところで本日午後、昨年の秋遅く買ったままになっていた「ジューンベリー」の樹を美術館の庭に植えました。

今朝の夢は樹が「植えて」と催促したのかもしれませんし、「私の根を見よ」と言ったのかもしれません。

こうなるとまるでユングの話のようですが、それもまた根拠が曖昧なのです。

連日の好天で庭は乾き、昨日は樹を植えるに適した状態ではありませんでした。

それが今夜半過ぎ、久し振りにしとしとと降り出して、良い雨になってきました。

ジューンベリーの苗木は2メートル少々の株立ちで雑木風です。

4月小花を散らし、6月に黒い実がなるという愛らしい樹です。

根拠に乏しい毎日ですが、上手く根着いてくれることを心から願っています。

ああ昭和29年潟町小学校卒業同級会。

本日早く施設の肺炎の方の入院があったが、医師会のゴルフに出れた。メンバーに恵まれ110ほど打って楽しくラウンドした。

その後17時集合で昭和29年卒業の旧潟町小校同級会が鵜の浜ニューホテルであった。

数回出てはいたが名も顔も分からない人が多く、ともすれば60年振りとなる。

それでも、誰それと名乗り合えば、ああ懐かしくも共に学校へ歩き、楽しく過ごした顔が蘇る。

もう73才の人もいるはず。卒業時230人ほどだったが今夕およそ60人が参加した。

もう73才の人もいるはず。卒業時230人ほどだったが今夕およそ60人が参加した。

普段診ている人たちに沢山飲まされた。

私たちの頃はまだ中卒の集団就職があった。

高校へ行かなかった同級生も列車で上野駅に到着し苦労した人達がいる。

それが今いい顔になり、なるほどと言う話が聞ける。

女子は女子で小6の担任のY先生が素敵だったので、褒められたくて競って漢字を勉強したと聞いた。

やはり女子は早熟だったのだ。

およそ40年前の開業なので既に多くの皆さんの親御さんを看取った。

そして今同級生の血圧などを診ている。

もう誰一人面倒な事を言う人も居ないし、誰の話も心に響く、

最後に不肖小生のバンザイだった。

3年頑張り、是非ともまたお会いしましょうと述べて声をはり上げた。

すでに30数名が亡くなっている。

戦後の空腹時代を過ごした小学校同級生との再会はやはり胸が熱くなる。

先日は分校、本日は本校同期卒業生の同級会だった。

27年目の桜 長男の中学校入学記念樹。

上越市高田の盛大な桜が半ばを過ぎた。仕事場の大潟区は数日遅れて満開を迎えている。

今、長男が中学校に入学した時に植えた桜が咲いている。

頼りないちびちゃんだった苗が27年経って連日の好天を謳歌している。

植栽した当時、ゲームばかりしていたのでそれを畑に埋めたら泣いた長男も、

いまや30代後半で子持ちだ。

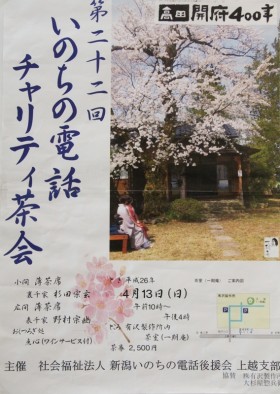

第22回 いのちの電話チャリティー茶会が無事終わった 亡き宗好先生の眼差し。

早くからお客様が来られたため、予定の開始時刻を30分早めて9時半から「いのちの電話チャリティー茶会」が始まった。

永年協賛を続けられる(株)有澤製作所の茶室「一期庵」で、広間は野村宗幽先生、小間は恥ずかしながら小生宗玄。

満座が続き、有澤宗香先生とお社中の絶大なバックアップを頂いた。

お陰様で一席ほぼ30分、合計12~13席(詳しく数えられませんでした)が無事に終了した。

席主として若いお社中と交替で6回は点前座に、6~7回は亭主座に座った。

終日のどかな日和、茶を愛する200人近くの暖かな皆様に囲まれた。

思えば20年ほど前、亡き師渡辺宗好先生が当茶会の席主となられた。

稽古を初めて4年目だったか、会は私のお点前デビューになった。

上がり性の自分は衆目の小間で手の震えを押さえられなかった。

そのことを言うと、師は「震えるのもご馳走のうちです」と慰めてくださった。

そして本日、何とか落ち着いて茶杓を置き湯を注いだ。

何度も樹下美術館を訪ねて下さった師は、最後の入院直前もカフェに座られた。

本日忙しかったが、宗好先生の眼差しと過ぎた年を思った。

最終席は広間から宗幽先生が加わられ、庵主の宗香先生とお社中が座られた。

お二人の先生が交わされた会話は素晴らしく、改めて茶の深さと楽しさを知らされる思いだった。

待合で点心や飲み物をお仕舞いまでふるまわれた有澤製作所会長さん、スタッフの皆様、真に有り難うございました。

お庭の桜もぴたりと満開でしたね。

床は方谷浩明(ほうこくこうめい)の扇面「雪寒北嶺 梅薫南枝」を架け、

床は方谷浩明(ほうこくこうめい)の扇面「雪寒北嶺 梅薫南枝」を架け、

齋藤三郎の辰砂鶴首に姫辛夷とクリスマスローズを生けた。

方谷浩明:臨済宗大徳寺派512世。昭和41年に管長

(写真・妻のスマホです)

花生けのほかに待合掛け物、水指、菓子器(三器)、お茶碗(2碗)で陶齋の作品を用いました。

茶室にて。(どなたかがお撮りになり送って下さいましたのを4月15日掲載)

茶室にて。(どなたかがお撮りになり送って下さいましたのを4月15日掲載)

後片付けをして帰りの車中は一挙に疲れが出て居眠り寸前、大潟スマートインターを通り過ぎようとした。

後片付けをして帰りの車中は一挙に疲れが出て居眠り寸前、大潟スマートインターを通り過ぎようとした。

帰宅して見た月がにこやかに笑う風だった。

「第22回いのちの電話チャリティー茶会」 ポスターの女性。

明後日4月13日(日曜日)の有沢製作所茶室に於ける「第22回 命の電話チャリティー茶会」が迫りました。

関係者のご努力で長年継続された由緒のお茶会で小間の席持ちが不肖小生、宗玄。

大層なお道具はありませんが齋藤三郎(陶齋)さんのお茶碗や水指、花生けなどを用い、有澤宗香先生社中のお力をお借りして一日頑張りたいと思っています。

ところで当茶会のポスターに茶室の庭で桜を見上げる二人の女性が写っています。

かっての茶会ののどかなスナップ写真です。

ところが写真の手前の女性は、偶々(たまたま)先日行われた潟町小学校分校同級会に参加された級友でした。

彼女の亡きお母様はその昔裁縫の先生をされ、冬期は東頸城郡などからも生徒さん達が泊まり込みで勉強に来られた、

と聞きました。

そのようなことなどもあって、すらりとした彼女は着物がお似合なのです。

縁あってお茶の稽古も共に亡き渡辺宗好先生の許へ通いました。

茶会が終わったらポスター頂戴、とその人。

上げますとも、短くも貴重な人生ですから。

教育世代の違い? 「学校で何をして遊びたいですか」「勉強したいです」

本日のニュースで多くが入学式を報じていた。

以下のようなコメントやインタビューが興味深かった。

●夜のニュース。新潟市のある大学の入学式で〝ゆとり世代の初めての大学入学〟という趣旨のアナウンス。

※ゆとり教育が実施された2002年に小学校へ入学した人達のことらしい。

●昼のニュース。新潟市の小学校の入学式で新入生へのインタビューのやりとり。

インタビュアー「学校で何をして遊びたいですか」

男子「勉強したいです」

インタビュアー別の生徒さんに「学校で何をして遊びたいですか」

女子「色々勉強したいです」

インタビュアーと生徒さんの答えがかみ合わない。

もしかしたらインタビュアーは途中からゆとり教育を受けた世代の人なのか。

●夜のニュースで同じく小学校入学式の映像を伝えたスタジオキャスターのコメント。

「今年は勉強したい、という生徒さんが多いようですね」

ゆとり教育世代と脱ゆとり、、、小学校のインタビューはある種象徴的に写った。

あるいは偶々(たまたま)だったかもしれません。

※脱ゆとり教育:小学校で2011年度、中学校で2012年度、高校で2013年度から導入された。

今年小学校入学の生徒さんと親御さんには、

3年前からの小学校の方針転換が保育園、幼稚園などを含めすでに全体的に反映されているのか。

となると文科省の影響力はやはり凄いという事になりますが、、、。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月