明け暮れ 我が家 お出かけ

出てきた紛失携帯。

昨日の当欄で先週末の上京の記事を書いた。

実は20日土曜日の上京で、ホテルに到着すると携帯を新幹線の車内に置き忘れたことに気がついた。

置き忘れた場所は明瞭で、座席の窓側、座面と壁の堺目にくっつけるように置いた。妙な場所だが置いたのには訳があった。

数日前ボロボロになったカバーを取り外した携帯はツルツルして、ともすると滑ったり落ちたりした。当日車内で調べものをしながら本を読んだところ、何度か床に携帯を落とした。それで前述のような場所に置いたのだが、東京駅で急いだため忘れて降りた。

妻の携帯を借りてホテルから東京駅に電話したが届けられていないという。持ち去られを心配して通信もとのドコモに連絡。

すると通信機能を止め、最後の位置を調べてくれた。直近は埼玉県上尾が同定され、東京から戻った新幹線車内にそのままあるのかもしれません、と言われた。終点を敦賀駅と想定して同駅の遺失係にも届け出た。

以来2日目の昨日、どこからも連絡は無く午後から購入先の柿崎のドコモショップへ行った。予約無しだったがスタッフはすぐ対応してくれ、待つ事しばし、携帯は金沢駅を含むエリアにあることが分かった。

戻った列車の行く先は敦賀ではなく金沢だった。

飛んで帰り駅の忘れ物センターに電話すると、ハイ、ハイ、ハイ、と聞いて下さり、

「その携帯ならありますよ」と仰った。

「すぐ着払いで届けます」と言われ、住所氏名を告げた。

そして本日昼前、早くも小包が届きいた。

迅速丁寧な対応だった

迅速丁寧な対応だった

誰にも持ち帰られず、東京駅手前から東京、そこから金沢まで新幹線の目立たない所で壁にくっついたままだった携帯。使いこなせなてない機械だが申しわけ無く思った。

携帯の紛失では、思い当たる駅、警察への届けも必要であろうが回線会社、よしんば購入店での助言や探索は最も現実的ではないかと実感した。

いきさつは以上ですが、対応頂いた機関の皆さま、特に柿崎ドコモショップ、金沢わすれ物センターのスタッフさん、本当に有り難うございました。

週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

先週末展覧会を観に上京した。20日土曜日、夕食は妻の兄さんと一緒だった。氏は発達心理学分野で、長くある女子大の教授をされた人。

場所はかって長男が案内した「カーヴ・デ・ランパール」。ワインリストは超一級で、食事は見た目お洒落なフランス料理とは異なり、プロが作る本格的な家庭料理。

私は飲まないので妻、義兄で白1本と赤のグラスワインを飲んだ。ここには基本「ノンアルという飲み物」は無いため、「水」を勧められるが、10ミリリットルばかりの乾杯ワインを4時間掛けて舐めた。

前菜のテリーヌに続いて、

前菜のテリーヌに続いて、

茹でキャベツと桜エビの料理。

栃木のキャベツは青く驚くほど柔らかだった。

「牛モツのオニオングラタンスープ」

「牛モツのオニオングラタンスープ」

美味しさがあふれ出ている。

デザートの「ほうじ茶のフロマージュ」

デザートの「ほうじ茶のフロマージュ」

確かにほうじ茶の香り。

乗っていた「わさび塩」が素晴らしい。

女子大の止まらない入学者減による規模縮小や共学が進んでいる現状を聴き、旅などの話に花が咲いた。

4時間近く居て三人の会計は税込み4万480円だった。

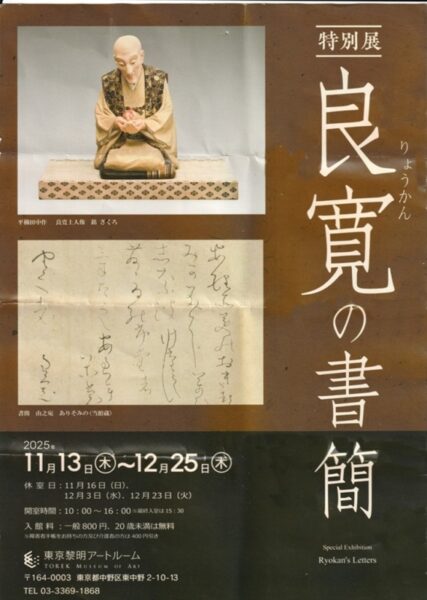

翌日日曜日午前はまず「良寛の書簡」特別展を観に行った。会場は東中野の「東京黎明アートルーム」。周辺は学生時代に友人がいた懐かしい所。少し若返った気持がしてホテルの新橋から電車で向かった。

会場は閑静な東中野の住宅地にあった。受付で入場券を渡すと、招待券ですね、どなたからのものですか、と訊かれた。小島正芳先生からです、と言うと喜ばれ、万事丁寧に応対して頂いた。

美術館は2階建てで、外観に比しはるかに十分なスペースがある。小島先生が企画・展示・解説にと、中心的な役割をされている「特別展」だった。

書簡は良寛の父母兄弟あるいは知人恩人たちとのやり取りで、いずれの書面もこまやかな愛情に加え気品と教養にあふれていた。

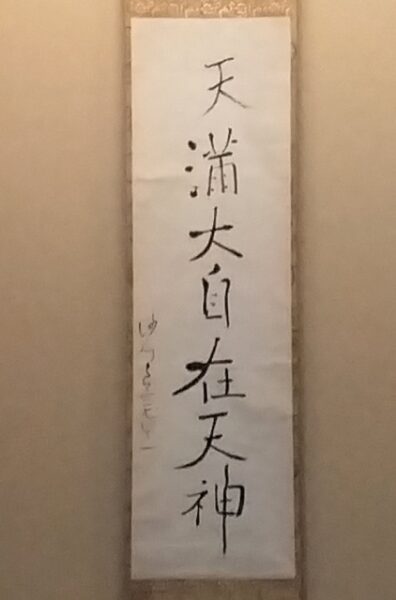

床は「天満大自在天神」の軸。

床は「天満大自在天神」の軸。

良寛ならではの楷書は、「在」に

関して逸話が残る名作。

軸は唯一撮影許可されていた。

茶室前に革張りのソファー。

茶室前に革張りのソファー。

茶会の待合を兼ねているのだろうか。

誠意が尽くされた展示会場には絶え間なく来場者さんがあった。観終わり、受け付けを通る時に、感想を聞かれ、「心洗われました」とお答えした。

昨夕食はヘビーだったため朝食を抜いていた。当日は電車に乗り、良い展覧会をじっくり観たのでお腹が空いた。駅近くで昼食のカレーを美味しく摂った。出先で昼食するのは珍しいことだった。

駅前の環六(明治通り)も懐かしい。

駅前の環六(明治通り)も懐かしい。

建物は変わったが雰囲気は同じ。

もう一件別の展覧会を観る予定だったが、良寛を堪能後これで十分と判断、帰路に着くことにして駅ビルに寄った。

駅ビルは大規模ではないが、カフェのほか書店・文房具、食品、菓子店などが有機的に配置され、賑わっていた。

カフェで読書する人達をみて、東京はいいなあ、近くにこんな場所があって、雪国では何ヶ月もこもりっ切りになりかねない、と思った。

さて実は前日、東京への新幹線で携帯を車内に置き忘れました。

それが二日後の本日午後、有り難いことに所在が分かりましたので、後日その顛末を書かせてください。

ハリハリ漬け 今夕の食事。

廊下で匂っていた干し大根が昨日ハリハリ漬けになった。

夜間自室にいると隣からトントンと音がする。行くと妻が細くシワシワになった干し大根を切っていた。次いでスルメとコンブを切り、瓶に醤油、ミリン、タカノツメ少しのダシに漬けてハリハリが完了した。

大根はお客様から頂いていた。

大根はお客様から頂いていた。

かって未経験だった九州の母は髙田の祖母にならって作っていた。妻も髙田なので同じものになる。神奈川県では干し大根メインで常食的に食されるらしい。

今夕食は買ったピザと妻製の鶏肉のトマト煮

今夕食は買ったピザと妻製の鶏肉のトマト煮

及びカボチャのスープでした。

かなり寒かったのですが終日よく晴れた金曜日。

過日「唐椿」の枝を挿し木してみました。しかし数日前ついに葉が枯れ落ちて中止しました。駄目もとの試みでしたが生気が落ちる冬期の挿し木はやはり無理でした。

「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

去る12月7日、女性用のセーターを挙げて「お婆さんのようなお爺さん」を書きました。

ところでかって出先で、ある出来事が起こり、挙げ句の果てに女性用のズボンを着用して帰ったことがあります。少々変わった事件から何年か経ちましたが、セーターに続き「お婆さんのようなお爺さん」の関連としてズボンの一件を加えせてください。

ある年の春、妻に知人を加えた三人で県央の料理屋さんを訪ねました。テレビで紹介された雰囲気の良い店です。清々しい館内の立派な部屋に次々と運ばれる料理は見事なものでした。

十分頂戴すると、ご飯とお漬け物が出され、赤い椀で卵とじの澄まし汁が一人一人へ運ばれました。

ところが着物を着たお運びの若い女性は三人目の私の傍まで来ると突然つまづき、私に向かってお椀が飛びました。

出来たての熱い汁はほぼズボン全部にかかり、おしぼりやハンカチを総動員して皆で拭き、厨房へ走った女性はお女将さんを連れて来ました。

ああ申し分けありません、申し分けありません、本当に申し分けありません、というお女将さんを加えて拭いたりぬぐったり。

どうしましょう、どうしましょう、ちょっとお待ち下さい、と言ってお女将さんは下がると一本のズボンを手に戻って来ました。

「市内で一番気に入っている店であつらえたものです。丁度合うのでは、申し分けありません、一度履いてみて下さい」と仰います。

隣の部屋で履いてみました。想像以上に柔らかなツイードのズボンはスルリと入り、長さやウエストもすんなり収まりました。

お返し頂かなくても大丈夫ですと言われ、「お婆さんのようなお爺さん、ズボン編」の出来上がりでした。

ひと騒動のあとで記念撮影。

ひと騒動のあとで記念撮影。

長生きになってくると変わった事も起きるのですね。

さて本日夕刻の空に悪天を予告するトロリとした怪しげな雲が見られました。

雲を撮ったあと帰宅して美術館と医院の忘年会の会場へ向かいました。色々失敗を重ねた一年。皆さまには本当にお世話になったと実感したひと時でした。

終わって外に出ると激しく雨が降り風が吹いていました。

「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

以前ある動画で高田純次と上沼恵美三子が司会する番組を観た。ふとしたことから「お爺さんのようなお婆さん」が話題になった。すると「お婆さんのようなお爺さん」っているかしらと話が転んだところで,高田純次氏は突然お腹を抱えて猛烈に笑い出した。

「お婆さんのようなお爺さん」は彼のツボに完全にはまったらしくそれを繰り返しながら息も絶え絶えに笑ったのである。

確かに「お爺さんのようなお婆さん」は何となく想像できる。銀髪で短髪、少し怖い目のお婆さんなら居そうだ。

反対にお婆さんのようなお爺さんとなると、すぐには想像出来ない。小柄で背が丸く、ハナメガネでも掛けているのだろうか、どこか優しい顔が浮かぶが、果たしてそんなお爺さんているのだろうか、いるならどんな風にしゃべるのだろう。

高田純次が想像したのは摩訶不思議で大変可笑しいイメージだったのだろう。具体的にどんなだったのかは知るよしもないが彼は想像力豊かな人に違い無い。

ところで私は女物のセーターを2枚貰ったことがあり、いずれも気に入って着ている。

数年前、家内が貰ってきた手編みセーター。

数年前、家内が貰ってきた手編みセーター。

サイズが合わなくて私がもらった。

25年前のある人のイタリア土産。

25年前のある人のイタリア土産。

これもサイズの点から私へ渡った。

何度も直して今も着ている。

女性もののセーターを喜んで着ているうち80才をとうに過ぎた。セーターだけで言えば一部「お婆さんのようなお爺さん」である。今のところ特に可笑しくもなく有り難く着ているだけだが、運良く90ウン才になったなら、髙田氏が想像したように摩訶不思議で荒唐無稽なお婆さんのようになっているかも知れない。

樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

長く暑かった今夏は紅葉には良くないと聴いていた。けれども頑丈な自然はしっかり秋の彩りをもたらしている。

本日東京からお客様が見えた。お茶の趣きが染み込んだ人なので木村茶道美術館をご一緒した。一昨日に続いて2回目の同館紅葉茶会。同じ催しを複数回か訪れるのは悪くない。

前回から二日経ってどんな花が生けてあるか、先回楽茶碗だったのを替えてみたい、利休の茶杓と水指の切り口を撮り忘れたので撮りたいなど、具体的な目的もあった。

同館が優れているのは私達に今日はどんなお茶碗で飲みたいですか、と聞いてくださるなど、対応が窮屈でない点が本当に有り難い。客人は西岡小十の唐津井戸、妻は三代徳田八十吉の色絵茶碗を、私は河井寛次郎の笹絵茶碗を所望させてもらった。

さて柏崎は木村茶道美術館再訪です。

以下サザンカ2種。

以下は茶室の話題。

お花は「ハマギク」と「ウメモドキ」に変わった。

お花は「ハマギク」と「ウメモドキ」に変わった。

スタッフさんらが持ち寄ると聞いた。

千利休の茶杓と筒。左は寛次郎の茶碗。

千利休の茶杓と筒。左は寛次郎の茶碗。

茶杓は手に取ることが出来、

普通は出来ないことと、客人が驚いた。

利休の茶杓は軽く、節に小さな三角形の凹みがあった。小枝の跡であろうそれは茶室の気宇全体を吸い込むような急所ではないかと想像した。

白釉の李朝水指は鶴首の大徳利の首を切ってしつらえたと聞いた。切り口は金で整えられている。徳利の首を切って水指にするなど昔人の力の入れようには驚かされる。

白釉の李朝水指は鶴首の大徳利の首を切ってしつらえたと聞いた。切り口は金で整えられている。徳利の首を切って水指にするなど昔人の力の入れようには驚かされる。

家に着くと、前日妻が興奮気味に話した唐椿(からづばき、とうづばき)が玄関に生かっていた。初めて目にする花は長くしっかりした葉を沢山まとい、実に存在感がある。

出先でたまたまお会いした直江津のお茶人S夫人から頂いたという。才媛の夫人は茶道の真髄を理解され、分けても花への精通と活かし方は別次元な方。

ああ唐椿という花があるとは、やはり長生きはしなければならない。凡人ならなおさらだ。

週末の種々。

今週末は二組のご夫婦が訪ねて来られた。一組は作日滋賀県からもう一組は本日東京からだった。滋賀のお二人には昨年末の京都、滋賀行きで大変お世話になり、思い出多い旅行が出来た。

この度は、かって深くお付き合いのあった方の供養に来県され、木村茶道美術館と夕食をご一緒した。

もう一組は本日到着した若い身内で新婚ほやほやの二人。静かな表情にあふれんばかりのエネルギーを秘めた両人と幸あれと願って夕食を共にした。

以下はまず木村茶道美術館から。

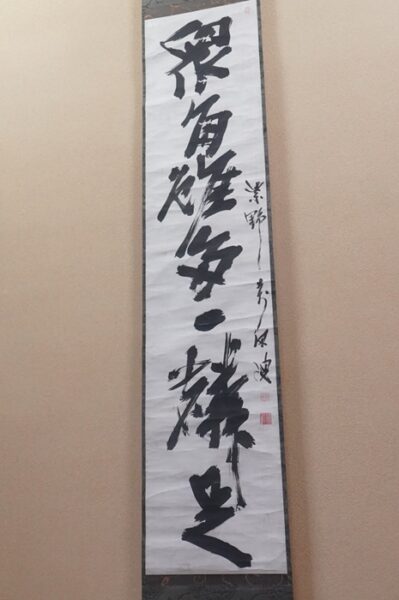

本席の一行書「大衆角雖多一麟足」

本席の一行書「大衆角雖多一麟足」

大徳寺116世管長・萬仭宗松筆。

萬仭宗松(ばんじんそうしょう)、

1325年没。

衆角雖多一麟足:いかに角付きの獸が多く集まっても聖獸である麒麟一頭に足りない→いかに多く凡人が集まろうと一人の聖なる存在を越えられない。

神山清子作

神山清子作

信楽焼き締め偏壺花入れ。

花:桧扇の実と西王母椿。

美術館の松雲山荘は紅葉の名所。

美術館の松雲山荘は紅葉の名所。

モミジ散る庭は晩秋の風情満点だった。

以下は新婚夫婦と一緒した今夜のイタリアンレストラン「ラ・ペントラッチャ」。

何かと忙しいが本日日中、かねて予約の米山水源カントリークラブを回った。このところ非日常的な食事が続き本日はゴルフ場で昼食を食べ夕食も外食。そのため朝食を抜き牛乳コップ半分と水分のみ摂取して家を出た。

前々から晴れの予報。朝は寒かったが風も無く芝生は黄色に色づき、草もみぢの眺めは壮快だった。シルバーティーから45、52で回り今年のゴルフ納めとした。

冬中、心身に気を付け、来る年も60数年目になるゴルフを続けたい。

盆と正月が一緒に来たようなお招き。

快晴の本日某宅の食事に招かれた。お宅ご夫婦を入れて8名の集まりだった。皆さん名士でお顔が広く地域や県レベルの文化、経済、社会、政治、産業、医療など話題は多岐で大変興味深かった。

何事も公平、真摯な点において共通され、さすが地域を主導された皆さんの人柄に感心しきりだった。

玄関のお花。

玄関のお花。

良く言う「盆と正月が一緒に来たような」ご馳走を食べ、当地にこんなに美味しい寿司があるのか、という折を頂き4時間に及ぶ会食を心から楽しませて頂いた。

それにしても、あるじ二人を入れ8人分のこの仕度は大変だったに違い無い。ご夫婦の並外れたチームワークを思わないではいられなかった。

最後は厚い見送りを受け、傾いた陽を受けながら安全運転で帰った。

今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

昨日に比べ本日は少し寒さが和らいだ。拙医院にしてはインフルエンザワクチンでそれなりに忙しい。小さなお子さんも来られるので優しく注射するがそれでも泣かれる。

ワクチンと並行して感染者も増えつつあるのでマスクのほかうがいや歯磨きもさらに丁寧にしなければならない。

さて本日夕食はホタテだった。昨日の牡蠣と共に北海道から届けられたものだった。

送り主の方が小学生のころ(5年生だったろうか)昨日書かせて頂いたように兄妹一緒に夕食を共にした。

写真があったはずだと思い探したところ30年近く前で当日のものが出てきた。

洋服が記憶と違っていました。

洋服が記憶と違っていました。

賢そうな二人。

Iさん、美味しい食べ物を有り難うございました。これからの季節空港の仕事はいっそう神経を使うことでしょう。どうか元気でご活躍ください。北海道の幸のお陰で家内と二人またまた元気が出ました。

長生きのお陰色々。

一昨日の投稿でタイトルを忘れて掲載してしまいました。もともと忘れものが多かった私ですが、年のせいもあるのでしょう、遂にタイトル無しの投稿が出で申し分けありませんでした。

ところで昨日妙高市の松が峰カントリークラブで同業のゴルフがありました。雨の予報が曇り時々雨程度になり、当日は殆どカサも挿さずに済む空になりました。

アマチュアゴルフには80才以上のために最も前から打つゴールドティーを使っても良いという温情があります。囲碁、将棋にも強さに応じてハンディをつけて対戦出来ますがスポーツでそれがあるゴルフは本当に貴重です。

ちなみに当日80才以上の方が三人いました。それ以下の方たちは「いいなあ」と仰いますので私達は「年を取るのとどちらがいいですか」などと言うのです。こんなことを言い合いながら日頃のお世話を感謝しあうなど和気藹々と過ごしました。

12人の参加でしたがお陰様で95で回り3位、他にドラコン賞(決めたホールで最も遠くへ飛ばした人の賞)ももらいました。折角もらった有り難いハンディを大切にして続けたいと思った次第です。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

雄大な妙高山は雲の中でした。

以下の品は去る9月27日、当地域で行われた敬老会のお祝い品です。当日二人とも欠席で、遅くなりましたが本日妻が役所に行ってもらった来ました。

地元生産者さんのお米が二合、

地元生産者さんのお米が二合、

地元の蔵本の清酒「かたふね」

それにインスタント味噌汁です。

私は敬老会に出たことがありませんがこんなお土産があるなら楽しかろうなと思いました。役所の方々には心から感謝です。

ゴルフ、敬老会の祝い品、大谷選手、庭の世話、美術館や医療を通した皆さまとの交わりなど、やはり長生きをして良かったと思うこの頃です。

本日は寒い日でした。間もなく本当にもうすぐ白鳥が飛来することでしょう。近くでギッ、ギッとモズの高鳴きが聞こえました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月