文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

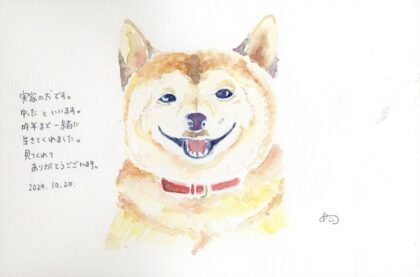

カフェのノート、スケッチブックの絵、ブログ展その1。

樹下美術館の丸テーブルには小さなスケッチ帖と色鉛筆および数本のカラーボールペンが置いてあります。

時々めくっては観て楽しませて頂きますが、今年は例年よりも沢山描いて頂いています。

いちど春に4,5点載せましたが、本日から日々のブログの間に2回に亘って残りの15枚を掲載させて頂くことにしました。

絵からカフェに座られた皆さま思い思いお気持が伝わり、幸せになったり、お話も出来るような気がします。

この先飛び飛びになるかもしれませんが、三回かけて描かれた24点を掲載させて頂きたいと思っています。

お描き下さった皆さまには、心幸せにして頂き本当にありがとうございました。

先週末の種々。

10月は第4週になり空はめまぐるしく変わる。本日日中激しく降ったが午後次第に止んできた。

去る週末は髙田高校150周年記念美術展を観に大島画廊へ、帰路はお茶のみに大学前フカミ美術へ寄った。

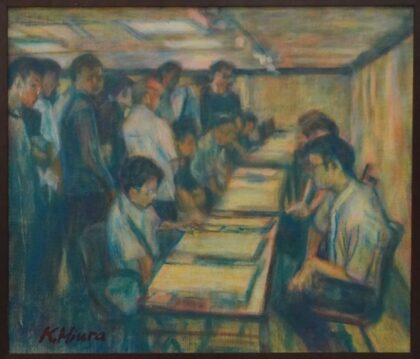

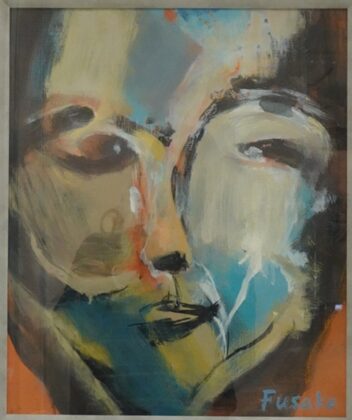

以下は高校150周年記念美術展の様子です。

以下心に残った作品の一部です。額装のガラスやアクリル板の反射のため上手く撮影出来なかった作品もあり申し分けありませんが割愛致しました。

「指導将棋」三浦和子

「指導将棋」三浦和子

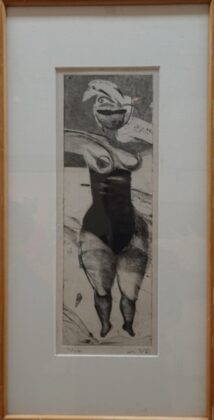

「face」内山富佐子

「face」内山富佐子

「少女」津幡潔」

「少女」津幡潔」

「無題」山田春美

「無題」山田春美

「蒐集家の棚」岸田國昭

「蒐集家の棚」岸田國昭

独創的な着想が光る。

最後に当館から

最後に当館から

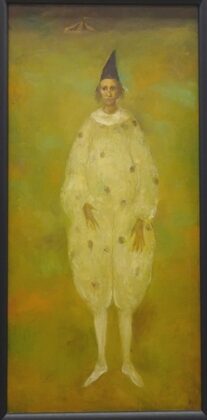

「黄昏のピエロ」倉石隆。

多くの方が足を止められたと聞いた。

大島画廊のあとお隣の髙田まちかど交流館にハローウインのカボチャが出ていて中へ入ってみた。

雁木のカボチャのお化け。

雁木のカボチャのお化け。

館内で、魔女の仮装をした人。

館内で、魔女の仮装をした人。

本日もまた開催中の高宮あけみ展の関係者方四人さんが埼玉と横浜から来館された。

お二人は新幹線でもうお二人はほくほく線で来られ、今夜は上下浜マリンホテルや湯沢で泊まられるとお聞きした。激しい雨のさなかのご来館、本当に有り難うございました。午後楽しいひとときをご一緒でき喜んでいます。

盛大だった髙田高校150周年記念展覧会は27日に終了しました。

高田高等学校創立150周年の秋 いたくら桜園 近隣の秋。

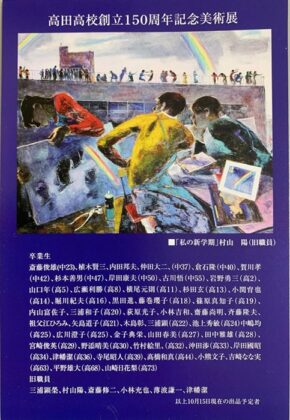

今年は県立高田高等学校創立150周年に当たり、10月26日に式典と祝賀会が行われる。

それに関連して25日(金曜日)~27日(日曜日)の三日間、上越市本町の大島画廊で同校出身者のが開かれる。主宰者から卒業生である倉石隆作品と不肖小生作品を出品してと告げられていた。

倉石隆(倉石孝壽たかひさ、中40・昭和8年卒業)。

美術展のDM

美術展のDM

旧職員の村山陽氏作品

「私の新学期」が用いられている。

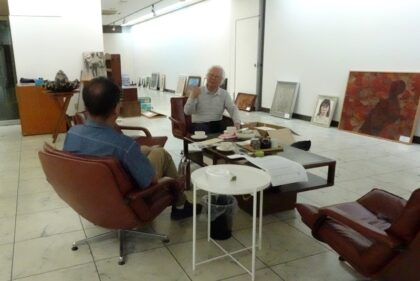

マゴマゴしているうちに初日が明日に迫り、本日昼過ぎ画廊に2点を搬入した。一人一点ずつ物故者を入れておよそ50人の展覧会、会場は作品でいっぱいだった。

場内に展示でご苦労される上越美術協会 小関育也会長と髙田文化協会事務局長の宮崎俊英さんがいらっしゃって、あとは架けるまでに作業が進んでいた。

一渡り観て歩いたがジャンルの幅広さに大変驚いた。

当館からの倉石隆は「黄昏のピエロ」で、ひいき目もあるがあらためて氏の訴求力を感じた。

比べて私の「ほおずきと山芋の実」などは吹けば飛ぶようなもので、恥ずかしい限りだった。

会場の小関、宮崎両氏。

会場の小関、宮崎両氏。

これから作品の壁掛け、

キャプション付けがある。

明日から三日間、お暇を見てどうか大島画廊にお寄り下さい。

搬入の後、近隣のコスモスを観みに足を伸ばすうち、かって母がショートステイでお世話になった板倉区のいたくら桜園まで行った。

同施設は遠かったが母は窓外の風景が佐賀県の故郷に似ていると言ってここばかりお世話になった。送迎はもっぱら私の車で行った。当時上越地区の医師会長を仰せつかっていたが、不思議な事に母といる時間だけはそのストレスを忘れることができた。

桜園のそばのお宅の花。

桜園のそばのお宅の花。

ショートの間をみて施設に行き、

車椅子を押して近隣の花を見た。

もう遅いのか期待したほどコスモスを目にする事はなかった。帰路頸城区で今年初めて白鳥の群に出会った。

あちらこちらでモズの高鳴きが聞こえ、時節は晩秋となりいよいよ時雨れてくる。

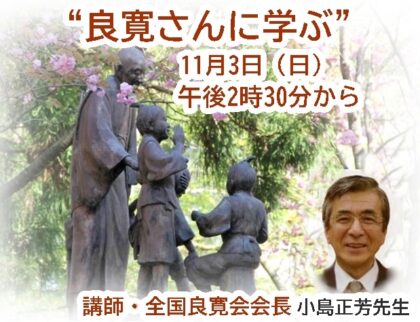

そんな折、樹下美術館は11月3日に全国良寛会会長、小島正芳先生の講演会「良寛さんに学ぶ」があり、11月7日からラッセル・ジョケラさんの木工展が開かれる。外は荒れても樹下美術館だけは温かく居心地良くありたいと願っている次第です。

病気により高校を4年かけて卒業したこともあり、普段母校の行事などに疎い自分。この度ばかりは関係諸氏および我が倉石隆氏のためにも髙田高校150周年美術展、どうか宜しくお願い申し上げます。

今夜のコンサート カッチーニの「アヴェ・マリア」。

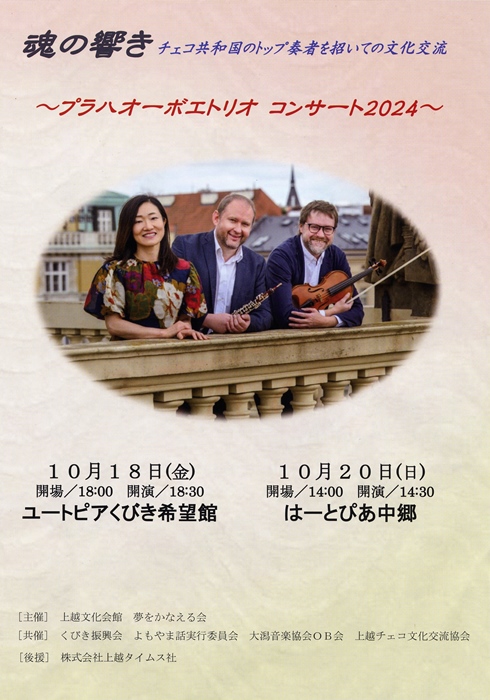

本日やや暑さが戻った日、夕刻に頸城区希望館で魂の響きと銘打った「プラハ オーボエトリオ」のコンサートがあった。

世界で活躍するチェコのオーボエ奏者ヤン・トゥーリ氏とヴァイオリニストヴィクトル・マザーチェク氏、そして我が上越市は吉川区出身の市村幸恵さんのピアノを加えたトリオの演奏会。

プログラムは前半からバッハ、シューベルト、モーツアルト、チャイコフスキー、そして休憩。後半はドヴォジャークが三曲、スメタナの「我が祖国」のモルダウがフィナーレだった。アンコールに「浜辺の歌」と「夏は来ぬ」が演奏され会場に熱い感動が残った。

幸恵さんは武蔵野音大卒業後、 第19回国際芸術連盟新人オーディションに合格。幸恵さんのえんそうを聴いたのはプラハ音楽院留学が決まった年、支援者の一人柿崎区S氏宅で壮行演奏会が行われたのが最初、以来市村さんを聴くのは7回目になると思う。

この度のオーボエトリオは昨年の今ごろ大潟区で聴いていたが、プログラムががらりと変わっていてまた新鮮だった。希望館はずっと大きかったのだが、遅めに着いた駐車場はいっぱいで最も遠くに止めた。

素晴らしいプログラムの中で市村さんのソロの重厚なシューベルトは心に響いた。さらにトリオによるカッチーニの「アヴェ・マリア」は市村さんのピアノが刻む和声が二人をリードし、名曲はいっそう大きく深くなった。

幸恵さんはそもそもスタイルと姿勢が良く、この日背中が大きく開いた濃紺のロングドレスがとても似合っていた。詳しくないことだが、手のフォームや運指も非常にエレガントで、動く一級の芸術の如く思われた。

明後日20日(日曜日)には14:30開演で、はーとぴあ中郷で演奏会があります。

さてカッチーニの「アヴェマリア」はMj7thコードが随所に現れる切ない曲。聴いていて亡くなったばかりのA氏を思わずにはいられなかった。

氏の生前樹下美術館のカフェで持参されたSPレコードをどれだけ聴かせてもらったことだろう。カッチーニのアヴェマリアの歌もみんなで聴いた。

カッチーニの「アヴェ・マリア」

今夜会場にA氏のレコードを一緒に聴いた方がおられ、休憩時間に同じ事を仰った。

この先折に触れA氏のことを思い出すことだろう。無理と分かっていても、願わくばまた現れてもらいたい、それだけしかない。

信州は須坂で江戸時代の料理を食べる 満月、私達の奇跡。

本日木曜日は休診日。10月にしてはやや暑さが戻った空だった。この日はかねて予定の長野県は須坂市の田中本家博物館で催される「江戸料理再現の食事会」に参加した。

今年6月2日に同博物館と普願寺で行われた茶会に伺っていたので須坂は二回目となった。前回、思ったより近いと感じたがこの度はさらに、短時間で着いた。

優しく熱心な同本家12代ご当主に迎えられ11時から待合の間でお話を聴いた。

地名の由来などから始まり魚の話題へと進んだ。日本海の魚を飛脚のごとく信州へ運び継ぎ、山中の氷室にヌカ保存して年中魚を欠かさなかったことに驚かされた。

さらに代々の塗り物の金銀盛り上げの見事さに感心し、江戸末期の文人、亀田鵬斎の書体について良寛との会合前後の顕著な変化を示す床の双幅も興味深かった。

漆器について説明を受ける。

漆器について説明を受ける。

手袋が配られ皆で触れてみた。

お話の後は食事の間へ。参加者さんは各組ごとにテーブルが用意されている。

盃、壺、吸い物、刺身、焼き物、太平、蓋茶碗、飯、漬け物、汁、番茶の順に振る舞われた。各膳の食材は丁寧に吟味され、器は江戸趣味満点でおのずと美味しと珍しさがつのる。

途中厨房の前を通ったところ、廊下全体に濃厚なダシの香りが漂い、日本食の真髄を実感した。

以下はお品書きで初めて目にした献立の「壺」と「太平」の料理です。

「壺」で出された料理。

「壺」で出された料理。

蛸にあずきが掛かり

菊と青菜が添えられる。

料理の順番と器の形状から「壺」とは、向こう付け、特に筒向(つつむこう)に相当するのではないかと思った。早速出された海の物があずきで甘みを含み、見た目も良くとても美味しくかった。

「太平」は焼き物の次ぎに出された。慈姑(クワイ)、家鴨、婦久羅(ふくらげ)煮浸し、擬製豆腐、鱈切身霰柚子、巻卵、菊餡、焼き茄子、氷蒟蒻(ひごんにゃく)、青菜が賑やかに盛られている。

用いられた器の欄に皆朱太平とあった。朱で大きく平たい蓋付きの碗で出され、肉料理のメインディッシュと考えられた。

膳が進み茸ご飯と汁、それに須坂丸茄子の味噌漬けが運ばれ、最後はお番茶と塩落雁で締めくくられた。

少し堅めの塩落雁をかじるように味わいながら番茶を服し、盛大な食事が終了した。

この日の料理は嘉永元年(1848年)10月、上田藩奉行 大平多喜治様ご接待時の再現だった。客、献立、器の詳細は分厚い「萬賄帖(よろずまかないちょう)」などに記されているという。帳面はこの後巡った博物館に展示されていた。

相客された東京のご夫婦はこの食事会は8回目とお聞きし驚いた。多くの人が支える博物館。やはり継続は力なりなのだ。

食後、案内された館内は展示物がすっかり替わっていた。構造にも変化が見られ、当博物館の意欲と収蔵品の豊かさに圧倒される。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

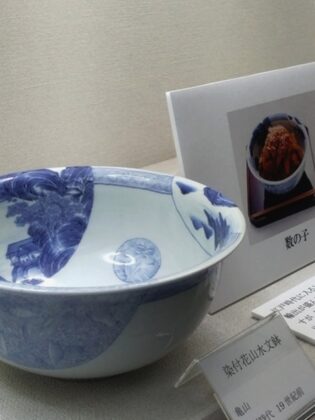

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

京焼きの一つである、

京焼きの一つである、

交趾焼(こうちやき)の風炉。

鳳凰が大胆に描かれていた。

博物館から庭に出ると、秋の草花が優しかった。

講、食事、博物館鑑賞、リンゴジュースの飲み物一式で19000円の会費だった。

充実の時間を過ごすと再びリンゴ畑を抜けて帰路高速道路に入った。

博物館周辺の景観は江戸時代の風趣があり旅情を感じる。そこの屋敷で昔の料理をその時の器で食べる。

秋好日の意義深い体験であり、御地と越後は密接であったことを改めて知った一日だった。

さて本日は満月。しかし日中空は曇り、夕刻の雲は厚く、月は無理だろうと思っていた。だが帰って寄った美術館が終了し表に出ると東の雲間が輝き月が上った。

数時間後には真円になるはずだった大きな月。こんな月をこの目で見られるとは、私達と地球の出来事はまったく貴い奇跡にちがいない。本当に勿体ないことで、そろそろ軽々しく戦争などをするのを止めたらどうだろう。

二泊二日の大旅行。

去る10日、「この先も頑張らなければ」と書いた後からブログを4日も空けては、また倒れたかと言われても仕方がありません。

実は12日土曜日から上京、二泊して昨日14日夕刻帰りました。先回大切な人たちに会うと書き、みんなの幸せをと願って出かけたのが、私の方が幸せになって帰ってくる、という東京行きでした。

現に“そうでもない”という人もいますが、“兎に角元気で長生きすれば良い事がある”と何度かここで書き、診療でも多くの方にそうお話してきました。このたびの旅行で自分自身がそれを確認した次第です。

二日間はに二組の人達と渾身の食事をし、それぞれの食事はことさら美味しく、身体に優しいもので大満足でした。

一緒した人々は食事と同じく、あるいはそれ以上に優しく、この先ますます元気に生きようと心洗われました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日は昼食後ホテルに着くとあたりに太鼓の音までして、目の前は大変な賑やかさ。外食が続いたので夕食はホテルでコンビニ食にしようと出て見ると「第43回みなと区民まつり」というのをやっていました。初めて耳にするような国も入れた各国大使館ほか各県から食べ物などのブースが出ての大イベントでした。

ステージがありウクライナ大使館主催というコーラスとダンスの時間で大勢の人がみていました。

ファミリーマートで買った夕食。

ファミリーマートで買った夕食。

出来るだけ加工の少ないものを。

ホテルの部屋で有り難く食べました。

最終日の昨日14日は予定通り東京都美術館で開催中の「田中一村 展」を観ました。入れたスマホの入場券も無事現れて入場。

上野公園

上野公園

田中一村展の大看板

田中一村展の大看板

東京都美術館の田中一村展は二期にに分け以下の開催です。

・前期展示:9月19日(木)〜10月24日(木)

・後期展示:10月25日(金)〜12月1日(日)

予約が必要な曜日もありますので確かめてお出かけください。

一村は南画でしたが公募展をことごとく落選が続きました。亡くなってから人気がでる芸術家の一人ですが、今では一村美術館が出来、この度の展覧会は作品の前に何重にも列が出来るほどの人気でした。

花鳥と山水中心の日本画の世界で、晩年の奄美大島時代のビンロウジュやソテツを大胆にあしらった光りと影の作品には南国の空気と時間が流れていてエキゾチックな気持にさせられなした。

300余点、全館挙げての展覧会は年令のせいもありますが疲れました。無理して言えば疲れるほど堪能したといえるかもしれません。

それにしてもこれだけ膨大な品を、あしらい良く展示する作業はどんなに大変なことか。張り合いもあるでしょうが、本当に立派と思いました。

東京の混雑はやはり堪えます。帰路の切符を買い直し1時間半列車を早めると明るいうちに帰ってきました。

樹下美術館の開館中に着き、一段と赤くなった柿をもぐと雲が良さそうな上下浜の海へ行きました。

以下は一日目の食事で話題になった上下浜のアンドリュ・ーワイエス風の景色。マリンホテル ハマナスの東側を歩きました。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

ワイエスの紹介動画。

さて柿です。美術館の甘柿は終盤にかかりました。

夕刻もいだ柿。

夕刻もいだ柿。

一段とサイズが大きくなり、

甘みを増しました。

現在柿は出来るだけ美術館のお客様にお出ししていますので、宜しければ「柿ありますか」とお尋ね下さい。

話を東京行きに戻して、

普段の旅行では密かに何かと妻を頼りにしていますが、この度は一人でした。

切符を失くさない、駅の階段で転ばない、ホテルのキーを失くさない、スマホで田村一村展の予約をする、帰路の切符を買い替える、あまりのろのろ歩かない、駐車場の車の場所を忘れない、二つの初めてのレストランへそれぞれちゃんと着く、トイレは早めにetc。

多くの関門が続いた二泊二日はもやは冒険的大旅行でした。

帰ってきた樹下美術館と夕暮れの海辺、美術館周辺の田んぼは、いずれも「我がふる里」の実感がして疲れが取れた次第です。それでも大切な人達に会える心から幸せな旅でした。

激しい雨 講演会の案内ハガキ 連日大谷選手がもたらす幸福。

本日の雨は相当に強烈でした。特に昼ころからは土砂降りが続き車を走らすと滝の中かと思うほど恐ろしい降りでした。

ニュースは豪雨に見舞われ水害・土砂災害となった能登地方を詳しく伝えていました。被災地がそのまま震災に遭った地域で、ことごとく胸が痛み、心ばかりの寄付をさせてもらうことにしました。

昼に美術館へ寄ったところ大勢の方がカフェにおられました。急に始まった豪雨のため雨宿りでしたね。

激しい降りが続きました。

激しい降りが続きました。

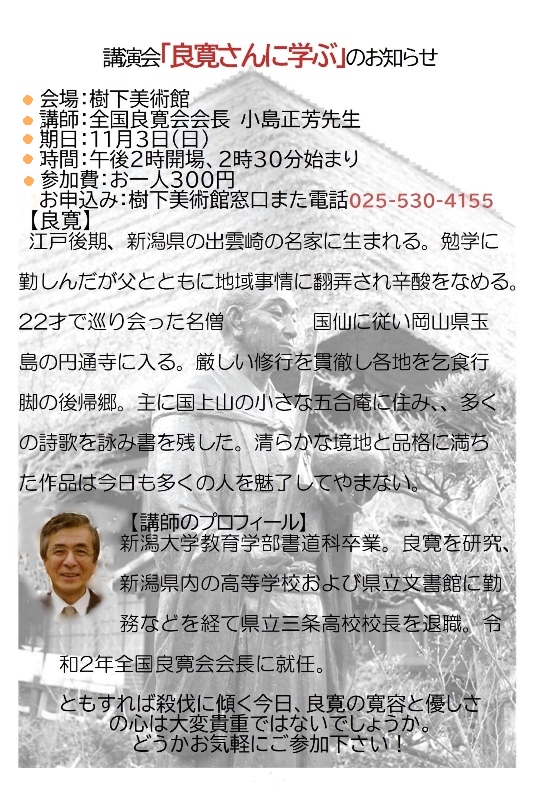

さて来たる11月3日の「良寛さんに学ぶ」講演会です。皆さまにはチラシをお配りしていて、反応が出始めていますが、告知が遅れ気味だっため本日案内ハガキを作りました。再三ですが掲載致しました。

今年正月、良寛さんが修行した岡山県玉島の円通寺を訪ねた祭に見た良寛立像の写真を使って案内ハガキにしました。若き日の良寛像を薄いモノトーンにしました。果たして読んで頂けるような物になったか心配です。

今年正月、良寛さんが修行した岡山県玉島の円通寺を訪ねた祭に見た良寛立像の写真を使って案内ハガキにしました。若き日の良寛像を薄いモノトーンにしました。果たして読んで頂けるような物になったか心配です。

もしもこのハガキが欲しい方がいらっしゃれば樹下美術館へ電話025-530-4155で住所氏名を仰ってください。お一人さまに限り無料でお届け致します。その際講演会への出席の可否をお伝え頂ければ有り難いです。

大谷選手、昨日の51-51は凄かったが、本日ホームグラウンドに帰るや胸の高さを打ってまたホームラン。子供の頃に新聞紙を丸めて打ったピンポン野球のようでした。その後ヒットで出るや盗塁を決めて52-52に。

一人の人間が連日これほど人を幸福にしてくれるとは!

最後に是非ワールドシリーズチャンピオンになってもらいたい!

午前は仕事、何故か長い一日でした。

11月3日(日曜日)の講演会「良寛さんに学ぶ」のお知らせ。

本日も蒸し暑い日でした。しかしいくら温暖化と言っても爽やかな秋はちゃんと待っているに違いありません。

今秋11月3日(日曜日)午後2時半から、樹下美術館では良寛研究家、全国良寛会会長の小島正芳先生による講演会があります。先生にはこれまで2020 年以来毎年ご講演頂き、好評を博しました。

今年のテーマは「良寛さんに学ぶ」です。

●開催日:2024年11月3日(日曜日)

●時間と場所:14時開場、14:30開演 樹下美術館

●参加費:大人お一人300円

【良寛】

新潟県出雲崎の名家に生まれ、親子代々地域の争いに翻弄されて出家。巡り合わせた名僧国仙和尚に従い岡山県玉島円通寺で長年の修行を貫徹しました。修行中、修行後も各地へ乞食行脚を続け、京都における父の入水を機会に帰郷。越後は国上山の五合庵で草庵を結び、草花や雲の如く自然に身を任せて生きました。

高い教養と世俗に捕らわれない境地の詩歌は多くの人を魅了し上品で独自の書は現代でも絶大な人気があります。

【講師のプロフィーイル】

●昭和26年新潟市秋葉区まれ。

●新潟大学教育学部書道科卒。良寛研究を志す。

●県立新潟高等学校、新潟県立文書館、新潟県立新発田高等学校などに勤務、平成24年3月新潟県立三条高等学校校長を最後に定年退職。

●令和2年(2020年)全国良寛会会長に就任。多くの良寛書を執筆し全国各地で講演をされる。

他者の側に立って思い、自らの困難と孤独を越えて生きた聖僧良寛。今日ともすれば冷たく分断されそうな社会を照らすひと筋の光になるのではないでしょうか。“学びの秋のひと時、どうか貴重な講演会においでください“

【お申し込み】

樹下美術館の窓口、または電話 025-530-4155で。

新潟市から小島正芳先生が来館されました。

本日上越市髙田の最高気温が31,2度、湿度68%でかなりの暑さでした。かって暑さに対して不快指数という言葉がよくアナウンスされました。

気温と湿度で計算される数式やグラフがあり、数値が80~85は「暑くて汗が出る」、85~は「暑くてたまらない」とあります。このページで仮に本日の最高気温31度、湿度68%を入れると指数が82,6と出て、これは汗が出て、かつ不快に近い数字のようです。

個人差や風の有無や強弱で不快には差がありそうなので指標はあまり用いられなくなったと考えられますが、そう外れている訳でも無さそうでした。それにしても髙田の最高気温が8時57分という早い時間とは変わった日だったと思いました。

さてそんな日のお昼近く新潟市から良寛研究家・全国良寛会会長さんの小島正芳先生が来館されました。

先生には平成20年秋のご講演以来、毎年お話をして頂きました。今年も来たる11月3日(日曜日)に講演会が行われることになっています。

本日は演題、時間など以下のように決めさせて頂きました。

●日時:11月3日 午後2:30からおよそ1時間半(途中休憩あり)。

●演題:「良寛さんに学ぶ」

●参加費お一人300円

●一応60名様ほどのご参加を予定しております。

※お申し込みはお電話:025-530-4155 でお待ちしております。

昨年のWBC野球選手権で日本チームは劇的な優勝を飾り、そのときの栗山監督から賢くて良い人柄の印象が広く伝わりました。栗山氏は良寛さんの言葉に習い、何事も選手の側に立って考え、行動したと述べられました。そのこともあり、小島先生は実際栗山監督とお話をされたそうです。

この度の講演ではそのエピソードも交え、良寛の精神に親しみ学んだ人々のお話が予定されています。どうか振るってご参加ください。

小島正芳先生

小島正芳先生

本日先生は雀を詠んだ以下のような良寛さんの俳句を紹介されました。

秋日和千羽雀の羽音かな

良寛さんの時代の秋には千羽と称されるほどの雀の群が実際にいたと思われます。当時は貧しかったかも知れませんが自然も人情も濃かったに違いありません。

便利にはなりましたが何かと諍い攻撃に傾く一方悩みも多い現代。良寛の利他と寛容の心は今こそ貴重ではないでしょうか。

高宮さんご夫婦の水彩画作品 昨日の夕焼 朝夕に幾分の涼しさ。

台風は風よりも水の害を残して消えたようだ。かって海辺で竜巻をみたことがあったが、陸地に上がるとほどけるように渦が消えた。台風といえどもその渦は陸地が苦手で、上陸すると少なくとも風は弱まる傾向があるのではないだろうか。

但し雨に関しては一旦形成された雨雲は衰えず、しばらく影響を及ぼすようだ。

本日は5日から始まる「透明水彩画 高宮あけみ展」に向けて届いている作品の確認と一部撮影をした。多摩美大出身のご主人・高宮正明さんによる手作りの額装が水彩画の親しさにマッチし感心させられています。

撮影した小品から。

撮影した小品から。

額装はご主人。

この1週間の雨で庭の草は大いに伸びている。それで夕方雑草取りを始めるとキリがなくなり、かなり時間を費やした。草は取るだけきれいになるので始めると止まらない。しかし終えるとただ事では無いほど腰が痛かった。

終わって見た夕刻の空は日没後も赤く染まっていた。台風前後の空は時に劇的な色や形になる。

本日陽光は強く残暑はきびしかった。それでもこのところ朝夕に幾分の涼しさを、水道に僅かながら冷たさを感じるようになった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月