文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

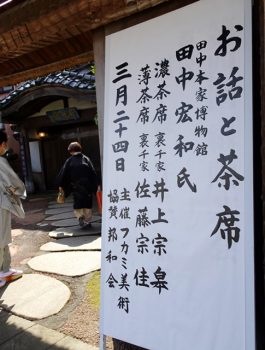

お話とお茶会 寒さが方向転換 庚申待ちの大河ドラマ。

さすがの寒さもS氏の言う通り彼岸を過ぎたら変わり、本日は温かだった。そんな日髙田仲町の「百年料亭 宇喜世」でフカミ美術主催の「お話と茶席」の会があった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

心づくしの食事の前、長野県須坂市「豪商の館 田中本家博物館」から来越された田中家12代当主田中宏和氏が話をされた。苦労の末商いを拡張し須坂藩を支えた田中家。20人分のお膳が8セットも必要だった豪商の生活と藩と浮沈を共にし荒波を乗り切った勤勉な信州人の骨頂は一種カルチャーショックだった。

茶席は二席で最初は井上宗皋(そうこう)先生の濃茶席から。味わいを高めるお軸とお道具類は重厚、一方お花の春蘭、炉縁の赤味と先生の応答に春の明るさが漂っていた。

向こうから古薩摩の茶入れ、

向こうから古薩摩の茶入れ、

珠光青磁、左入の黒楽、木米のお茶碗。

次は佐藤宗佳先生の薄茶席。点茶盤によるお点前で私達は椅子に座る立礼(りゅうれい)だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

席主さんが好きだと仰った七宝の杓立てと建水の青は、ようやく現れた青空の色だった。二席で頂いたお茶とお菓子はとても美味しく席主さんの人柄が表れた温かなお席だった。

そして今夕の大河ドラマ「光る君へ」は道長の結婚ばなしが「庚申待ち」の夜長とともに様々繰り広げられた。

まずドラマに庚申待ちが登場してびっくりした。当時から中国伝来の道教思想の一つとして、身体に密かに住む虫が60日に1回庚申の日の真夜中、就寝中の体から抜け出して天に昇り、自分がいた人の悪行を天帝に告げるという信心が始まっていた。これを防ぐため人々は夜遅くまで寝ずに過ごした「庚申待ち」の習慣。

後に庶民に広く浸透した行事は当初僧や貴族から広まったと聞いていたが、登場人物たちが自身の問題を抱えながら様々にその夜を過ごすのを観て、ああこんな場面があったのか、と興味深かった。

2019年2月に訪ねた

2019年2月に訪ねた

京都八坂庚申堂。

今夜紹介されていた。

偏りもあろうが主に地方では時折社寺や路傍に庚申塔を見る。京都、奈良の中心的な古都では少ないと聞いていたが2019年の旅行で“本家”と言っても良いような立派なお堂を両市で見て喜んだ。

悪天候の春彼岸 本「良寛の生涯と芸術-慈愛に満ちた心-」。

10日も前から昨日春のお彼岸と翌本日は悪天候と予報されていた。お彼岸と言えば穏やかな日和を一瞬思い浮かべるが両日は雪マーク付きの悪天候が知らされていた。

そして本日朝方から寒さがつのり仕事場では積雪がみられた。

昼前、いっとき陽が射して美術館の窓際で「良寛の生涯と芸術」を読んだ。

午後、ウィキペディアを書いてくれる方が見えご一緒した。優しいのに突破力のある人で作業がはかどった。

午後再び美術館でサラダを食べ本を読み、お客様と話しをした。

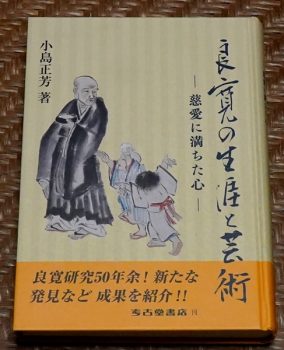

「良寛の生涯と芸術」。

「良寛の生涯と芸術」。

小島正芳著

令和6年1月1日考古堂書店発行

本著は本文500ページという大著ながら文、活字とも柔らかく非常に読みやすい。著者小島正芳氏は新潟大学教育学部書道科を卒業され新潟県立文書館や教職を歴任、この間50余年もの歳月を良寛研究に捧げされ,多数の論考、著作を重ねられている。

まだ60ページを過ぎたばかりだが、北前船と佐渡金山に向けて開けた港町出雲崎で要職を継ぐ名家に生まれた良寛。学問への勤しみの傍ら親子共々理不尽かつ激しい競争が繰り広げられる港町の勢力争いの惨さをまともに受け追い詰められ、ついに出家を決心する。

たまたま備中(岡山県)玉島円通寺の国仙和尚と巡り会い、いよいよ同寺での修行のため二人で旅立つ所まで読み進んだ。両親と別れ際の詩、特に母の場面は涙無くして読めない。

折々の発句、詩歌および関連資料や写真が次々掲載され、現実感を伴う波乱を追いながらいくらでも読めそうな気がする。生地の困難と出家、遠地への旅、修行と印可、長い行乞行脚、京都に於ける父の入水、帰郷、ふる里の人々と子らとの日々、晩年の貞信尼との恋、、、。

本書あとがきに「良寛の研究はやればやるほど更に深みが広がり、奥深い」とあった。ますますトゲトゲしく混迷し不確定化する時代。本著の「慈愛に満ちた心」をテーマに「良寛」がNHK大河ドラマで取り上げられるなら何と素晴らしいことかと思った。

今年の倉石隆の展示「兎に角生きる 展」の仕度が終わって。

開館して18年目の今年、倉石隆の展示準備が終わりました。

今年のテーマは「兎に角生きる」です。果たして作品がテーマに添っているか、倉石氏はそのつもりで描いたか、私には確固たるものがあるわけではありません。

ただ開館して17年が過ぎ、一種はたと気がついたのが、かなり多くの作品は尊大な(偉そうな)雰囲気や主張があるわけでは無く、氏の周辺で生活している人々の「普通さ」を一生懸命に描いているのではないかということでした。

人生になにがしか目的や目標はあろうと思われます。しかし知る限り、普段その日々は「兎に角生きる」の連続なのではないでしょうか。

大家が好んだ美人モデルや舞妓さんに踊り子さんなど鑑賞を伴う特別な対象とは異なり、ひごろ駅や街中で見かける人たちの「生活感」や「普通さ」を敢えて「肖像」として描こうとする。これは挑戦であり、一面容易な仕事ではなかったのではと思うのです。

現実にそれをする時、作者の技術もありますが、なにより自身が如何に真剣に周囲の人(自分を含め)を見てきたかが問われたのではないでしょうか。

時として人は「孤独」かもしれません。しかし作品を架け眺めますと、日々精一杯「兎に角生きる」点でみな一緒という「共通項」が浮かび「安心」が生まれるように感じました。

わずか12点の展示です。ご覧頂ければ有り難く存じます。

裏の桜に来ていたカワラヒワ。

本日午後、外は暖かく鳥たちの声が聞こえていました。温かくなると早速現れる小鳥たちは今まで何処にいたのでしょう。

「三月冬の尻尾」 ヴィヴァルディ「四季」の冬の楽章が3、2、1へ。

本日はせいぜい3~4℃で午後寒風が吹き雪が舞った。大抵の人は2月の方が温かかったと仰るようにこのところ空は荒れ模様です。これまで3月のことを「冬の後始末」と呼んできましたが本日「三月冬の尻尾」に変えました。かように昨今とても春とは言える気象ではありません。

そうは言えば午前中は日射しがありました。

時々玄関先に野菜や花が届き有り難いことと感謝しています。

午後から一転小雪が舞いいっとき辺りは白くなりました。

今年2月5日に第3楽章、2月7日に第2楽章を掲載させてもらったヴィヴァルディ『四季」から「冬」。逆行でしたがようやく本日第1楽章を載せて終わりました。

リアルな冬もこれでお終いになればと願っていますが、まだ寒波は来るのではないでしょうか。

今年の開館15日までわずかとなりました。このところ開館準備のほか今年3月で週一通った特別養護老人ホームを止めることになり、後を継ぐ方に30人分ほどの情報提供書を書きましたので気ぜわしい期間でもありました。

3月15日(金)から始まる今年の開館。倉石隆「兎に角生きる 展」、齋藤三郎「齋藤三郎の文様 展」、そしてカ「フェ」はじめ「庭」を今年もどうか宜しくお願い申し上げます。

開館前は毎年緊張します。どうか無事な一年でありますように。

先週末の新潟市秋葉区訪問その1 フラワーランド、新潟市新津美術館。

昨日日曜日、新潟市は秋葉区金津へ行った。同区の新潟市新津美術館を訪ねること、隣接するフラワーランドと向かいの県立植物園が目的だった。

かなり遠距離なので出来るだけ高速道路が良いのだが、ナビは予想に反しずっと手前の燕・三条インターで下りるように指示した。しかし過去の秋葉区行きに従い、距離は長くなるようだったが磐越道を走った。

懸案の三施設は丘陵地の入り口でお互いが隣り合うようにあり、私は初めての訪問だった。

近い順からまず花の街、秋葉区の新津フラワーランドに入った。

沢山あった雪割草、1万円前後の高価なものが揃っていたが自分たちは千円ほどの3点を選んだ。それでもきれいなものがあった。

沢山あった雪割草、1万円前後の高価なものが揃っていたが自分たちは千円ほどの3点を選んだ。それでもきれいなものがあった。

黄色が美しい花が多く付いたクリスマスローズを2鉢と樹下美術館駐車場脇に植える予定で白梅の苗木1本を求めた。冷たい雨降りにも拘わらず館内は鮮やかな花々と人で賑やかだった。

続いてお隣の新潟市新津美術館へ、傘を差せないほど強風の空。

スケールの大きさに圧倒される。

スケールの大きさに圧倒される。

一階のアトリウムは白色大理石の

造形的な階段だった。

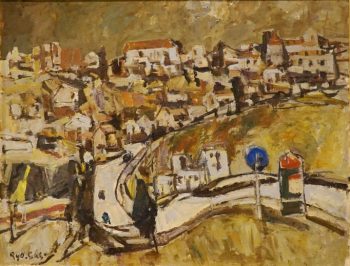

同館では「笹岡了一と新潟光風会の作家たち」展が1/20(土)~3/10(日)の間、開催されている。

以下いずれも展示されていた笹岡了一作品のごく一部です。撮影OKでした。

「習作」(左)1931年と少女の習作(右)

「習作」(左)1931年と少女の習作(右)

優れたデッサン力は生来の賜物では

ないだろうか。

タイトルを見損ねた戦地のひとこま。

タイトルを見損ねた戦地のひとこま。

従軍した者でなければ描けない

転戦の合間に訪れた時間。

優れた構図の大作だった。

笹岡了一氏は1907年(明治40年)生まれ。早く画業に勤しみ20才から38才まで繰り返し応召、頻回の戦場体験は生涯深く作品に反映されていると感じた。

氏は精力的な発表の傍ら日展審査員、日本美術家連盟委員を歴任、新聞小説ほか挿絵、美術書で活躍、他方後進と地域貢献に注力され、光風会館建設を主導されている。

79才の没年には600名が参列する流山市の合同葬が行われ、夫人によって163点の作品が新津市に寄贈され同館の中核である笹岡作品の礎になりました。

本日はこの辺でお終いにし.て次回新潟県立植物園を記載する予定です。

昨夜から今朝に掛けて雪が降り当地周辺では5~15センチは積もって除雪車が出ました。

文中誤記多く申し分けありません、視力が落ちていて近々受診を予定しています。

小学校の地域学習をされたKさんから。

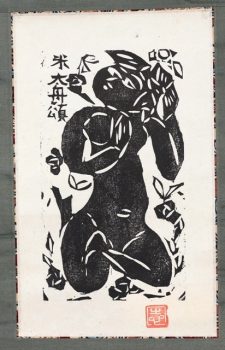

先日大潟区土底浜のKさんが小学校の地域学習で大潟と棟方志功についてお話された。その折樹下美術館収蔵の棟方作品「米大舟頌」をお貸ししました。昨日無事終わりました、と返しにこられました。

一緒に頂いた当日の資料は1.棟方志功の紹介、2.昭和35年に大潟町小学校文化祭で棟方志功版業展が開催されたこと、3.郷土の芸能「米大舟」を見るため昭和25年大潟町渋柿浜「専念寺」さんに泊まられたこと、4.専念寺で志功が米山の絵を描いたこと、5.海岸を地域のファンと散歩したこと、6.志功が海岸を走り、同行していた写真家濱谷浩氏がその姿を撮影したこと、6.戦後大潟町土底浜に直木賞作家小山いと子さんが疎開されていて、棟方が表紙を担当していたこと、など分かりやすく図入りで作成されていました。

頂いた資料によると、米大舟頌が掲載されている東方出版の書物には“昭和34年ニューヨークのロックフェラー財団に招かれた際この作品を名刺代わりに使用した”旨書かれていました。

なお大潟海岸を走る志功の写真は、青森市の棟方志功記念館入り口に掲げられているということです。

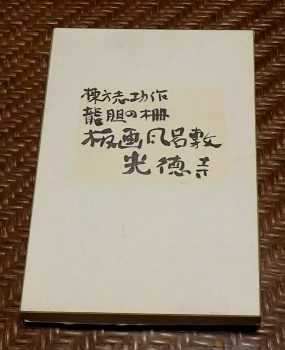

丁寧なK氏は御礼と言って風呂敷を下さいました。風呂敷は、「棟方志功作 龍胆(りんどう)柵 版画風呂敷 光徳寺」と書かれた箱に収められていました。

棟方志功は先の大戦で昭和20年から26年まで足かけ7年、東京を離れ富山県福光町(現南栃市)の光徳寺へ疎開しています。躅飛山(ちょくひさん)高徳寺とその地を気に入り小庵「鯉雨画齋りうがさい」を建てて居住し、福光時代と呼ばれる貴重な期間を過ごしました。

風呂敷にはお気に入りの桑山と光徳寺が描かれ和歌がしたためられていました。

桑山も躅飛の院も秋ならむその裾やまの龍胆(りんどう)咲けるや

この和歌は「桑山も」の題で歌になり南砺市で歌われているようです。

それにしても昭和35年、大潟町小学校文化祭に棟方志功展が催され、22点の版画、4点のヤマト絵、3点の色紙、6点のふすま絵と屏風絵ほか書籍、色紙や手紙類など多数が出品されたことに驚かされます。大潟から直江津にかけて熱心なファンが大勢おられ、昔の方が地域に豊かな文化があったと言われれば今や一言も無く、何か申し訳ない気がします。

一方学校で懸命に児童に地域の話をされるKさんに頭が下がります。

さて話変わって食べ物です。以前から肉無しニンニク無しの餃子をネットで探していました。すると先日見つかって注文。昨夜早速頂きました。このような餃子は昭和30年代に母がよく造り、未だにそれ以上の餃子は無いと思っている次第です。

素朴で美味しかった餃子。

素朴で美味しかった餃子。

台湾産でした。

少々焼き過ぎでした。

髙松の讃岐うどんもそうでしたが、美味しさの要素に「素朴」が挙げられないでしょうか。“体に馴染む美味しさ”という感じですが、如何でしょう。

去る22日(木)および23日(金)の梅見物 その2熱海梅園と澤田政廣記念美術館。

去る22,23日は強い寒波の中、雨降りの小旅行。電車以外の現地移動はタクシー、そのほかは寒い中を歩いた。せっかくなので文句も言わず各所を巡った。

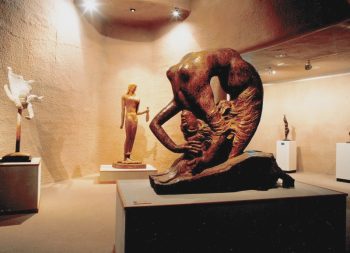

本日は前回に続き2日目の午前で、熱海梅園とそこに接する澤田政廣(せいこう)記念美術館へ寄った。

澤田政廣は文化勲章を受章された人で、氏の晩年になる爽やかな仏像が展示されている我が糸魚川市の「谷村美術館」が浮かぶ。館内には彫刻のほか絵画や書が展示され、鮮やかな色彩と素早い動的なスケッチに目を奪われる。建物は糸魚川の方が早く、ここの全体には谷村美術館の外観と内部構造に類似した雰囲気が感じられた。

庭の展示は谷村美術館にないもので、雪の有無の違いが現れたのかと考えられ、楽しく印象的な美術館だった。

庭の「黄泉のしこめ」S31年。

庭の「黄泉のしこめ」S31年。

逃走と生成の神話的なイメージ。

館内、「あたみニュース」から。

館内、「あたみニュース」から。

「人魚」昭和44年。

外壁から見える「ともしび」昭和21年。

外壁から見える「ともしび」昭和21年。

戦争直後の慎ましさが伝わる。

外観は中央アジアの砂漠に現れる

外観は中央アジアの砂漠に現れる

構造物のイメージ。

谷村美術館を研究したようだ。

何度訪ねたかもう覚えていないが春になったら谷村美術館を訪ねたい。何度でも行きたい美術館だと思う。

さて澤田記念美術館を出るとすぐ熱海梅園(むしろ梅園内にある)。かなり急な川に沿った谷間があてられ、滝や橋が景観よく配置されている。お天気が良ければいっそう清々しかったに違い無い。

ヒヨドリがウロを覗き、傍らに

ヒヨドリがウロを覗き、傍らに

クリスマスローズが咲いていた。

梅はほぼ盛りを過ぎていた。寒いため売店で温かなお汁粉をた飲んだ。これだけ寒ければ余計思い出に残ろう。

昼に熱海を発ってJR東海道線でほぼ1時間大船へ。横須賀線に乗り換えて隣駅が鎌倉だった。

鎌倉の梅めぐりは次回予定させて下さい。

本日こちらは風が吹いて荒れ模様、関東一円のあの寒さはどうなったのでしょう。

去る22日(木)および23日(金)の梅見物 その1都内と熱海 懐かしくも嬉しいTVの浅田彰氏。

この4,5年の間に京都・奈良および鎌倉へ旅行した。その都度訪れた方々の社寺で梅の木を見た。特に2019年12月の鎌倉でそれに気づき、翌2020年2月に鎌倉を再訪し梅を観ようと宿泊・交通の予約も済ませた。ところが運悪く予定を見計らったようにコロナ禍が始まり旅行は中止となり4年が過ぎた。

一方木曜を休診にして一年、このたび金曜日が天皇誕生日だったので2月22,23日は連休となり、熱海で1泊、東京、熱海、鎌倉で社寺、梅園など梅の名所とされる場所を巡り、ほかに二つの美術館を訪ねた。ただ両日とも各地で気温が下がり行った先々は大変寒かった。

22日午前上越妙高駅を発って10過ぎに上野へ、そこから湯島天神と亀戸天神社を訪ねた。今冬は温かく、花期の長い梅とはいえ盛りが過ぎ、花は遅咲き中心の観梅だった。それでも両神社の花は風情良く周囲と調和し、冷たい小雨のなか飽かず眺め歩いた。

上野駅の千葉県フェア。

上野駅の千葉県フェア。

特に房総は花の産地、

明るい春の花が一杯。

当日最初の湯島天神は4年前の年末以来。随所の合格祈願の絵馬の棚はぱんぱんに膨らむほど。

当日最初の湯島天神は4年前の年末以来。随所の合格祈願の絵馬の棚はぱんぱんに膨らむほど。

文京区の湯島天神から江東区の亀戸天神社へ。以下の亀戸天神は初めてだった。

遅咲きの梅が見頃。

遅咲きの梅が見頃。

赤い太鼓橋が印象的な神社。

赤い太鼓橋が印象的な神社。

藤も有名らしく是非観たいと思った。

カメラと傘で手がかじかむ。例によって昼食を端折り13時ころの東海道新幹線で東京駅から熱海へ向かった。1時間45分ほどで熱海に着く。熱海は一度だけ学生時代に海岸を歩いたことがあった。このたび駅周辺のあまりの混雑に驚いた。見た目若い世代が特に目立っていた。移動はタクシーで行ったが運転手さんは、若い人達はほとんど日帰りだと仰った。

皆さんに勧められたMAO美術館へ駅から直行した。もう何十年も前の開館なのに初めての訪問、しかし大勢の来館者を集めている。黄色や青の大きなトンネル内のエスカレーターを乗り継いで美術館エリアへ上った。これだけで他で味わえない巨大な空間と色彩が楽しめた。

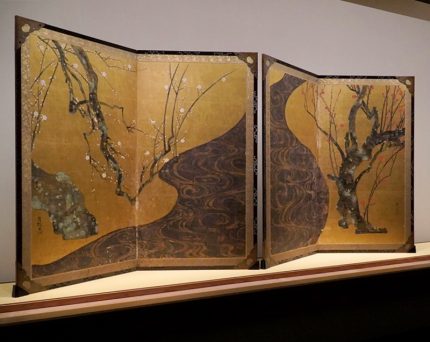

秀吉公の黄金茶室の

秀吉公の黄金茶室の

忠実な再現と茶道具の階具。

ここで茶を飲むとはどうしてもピンとこない。

聖観音(上)と如来(下)

聖観音(上)と如来(下)

多くの寺院で本尊や諸仏が秘されるが、当美術館のように明るく公開されかつ撮影が出来るのは夢のようだ。

当作品の台に影が無く、極めてこまやかな照明が施されている。猫はエジプト彫刻のパステド神を思わせ、柔軟で敏捷な気配を漂わせていた。

前田正博作「色絵銀彩角鉢}

前田正博作「色絵銀彩角鉢}

当館に同氏の抹茶茶碗が二碗ある。

氏の作品が展示されていて喜んだ。

朝方の当地より東京や熱海の方が寒かった。そんな日に梅を観てああ日本人だなあと思い、MAO美術館を観て創設者の凄さに驚いた。

この晩入浴後、妻がBSで浅田彰が出ている番組を観ていて驚いた。もう一人のゲストは先崎彰容(せんざきあきなか)氏で番組はBSフジの「プライムニュース」だった。

論題は現代の戦争、原理主義、グローバル資本主義、格差、分断などが論点だった。一応左右の論客である両氏の説諭は思慮深く、激しい論争や制止、中断も無く相互に十分な発言が保証された良い番組だった。

ネット時代の初め頃、方法としての二進法原理がより深く社会に浸透し、世論も単純かつ二分化を強めるのではないかと危惧した。案の定、社会は複雑な理解を要とする中間的立場や中庸を許さない傾向を強め、思考、思想の単純、幼弱化と分断に落ちていくのを自分なりに心配していた。

番組の最後に二人は今後日本の処方箋は?と問われた。

浅田氏は「処方なし」とボードに書き、“良いといわれる薬はニセ薬が多い。今後もみな苦しみながら生きる”と追加した。

先崎氏は「寛容」と一言ボードに書いた。

昭和50年代、辛さが続いたころ、浅田彰や柄谷行人などの本に拓けた頭脳と思考にまぶしさを覚え、繰り返し読んだ。当日のTVから浅田氏が随分分かり易くなっていることが伝わり嬉しく思い、一方で沈着なポジションが一貫されているのを知り立派な事と心打たれた。

また「右」と自ら述べられた先崎氏も広い足許に立たれ、談中この先大切なのは「理念」jと指摘されて共感した。最後の「寛容」は高校時代の恩師渡辺フミ先生が繰り返し説かれた二文字で、これを右寄りの人が言及されるのを聞き、日本はまだ希望を持てるかもしれないと思った。

番組を視聴していた妻に感謝だった。

次回は23日午前の熱海梅園と澤田政廣記念美術館を記す予定です。

温かな週末 連日雪囲い外し バッハのアリア。

二日続きの好天。朝は寒かったが上越市髙田の最高気温が19,5にまで上がり上っ張りいらずだった。

昨日庭の囲いを外したが、本日の空をみて午後から続きをやろうという事になった。

再度私が囲い縄を切り竹を抜き、家内が結び目を切り取る手順。

カラカラ、ガラガラと乾いた竹の音が庭に響いた。後に妻はクリスマスローズの葉を切り落とし、私は芝生でゴルフボールを打った。

カラカラ、ガラガラと乾いた竹の音が庭に響いた。後に妻はクリスマスローズの葉を切り落とし、私は芝生でゴルフボールを打った。

陽は少しずつ北に移動している。その方向に能登半島があるはず。本日皆さんはどう過ごされただろう。

1995年1月24日NHK交響楽団定期演奏会、

阪神淡路大震災への追悼演奏

「バッハのアリア」。

2024年1月9日小澤征爾さんへの追悼演奏

ボストン交響楽団による

「バッハのアリア」

本日の三和区行き 小澤征爾さんが亡くなられて。

本来ならば本日は晴天となり、遠くへ行かなくても妙高山がきれいに見える三和区へ行くつもりだった。ところがまあまあの空だったが妙高山は雲に隠れたまま。それでも運が良ければ山は見えるかもと期待して出かけた。

本日はもうひとつ、一昨年まで仕事でお世話になった三和区のAさんに急遽お会いして、お目当てのカフェ「喫茶去」と近くの山高津の池へご一緒することになっていた。伺うと思いもかけず「上がって」というお言葉でお茶をご馳走になった。

手入れをされた旧家の風情が漂うお宅。周囲の水田、遠くの杉木立。小学一年生のころ一度だけ訪ねた清里区にあった親戚の家を思い出した。あるいは満州からの引き揚げで、フラフラになってたどり着いた佐賀県の母の実家の安堵が蘇るのか、山が見える田舎の集落の家には一種思慕のようなものを覚える。

お茶を頂きながら昔話や土地のことなどお話しして喫茶去と山高津の池へ向かった。

このたびで五回目の「喫茶去」。

このたびで五回目の「喫茶去」。

いずれも晩秋か冬なのが不思議。

結局妙高山は姿を現さなかった。カフェで美味しい茶を飲みながらAさんと妻は女子校の同窓であること、共通の知人が何人もいることなど思わぬ縁に驚かされた。

本日妙高山の雪景色が撮れればヴィヴァルディの「四季 冬」の第1楽章を掲載する予定も叶わなかった。

さてさる6日、偉大な小澤征爾さんが死去された。私は2回しか氏のコンサートを聴いていません。しかし周囲には年に複数回聴きに行かれる方や氏とのツーショット写真をお持ちの人もおられ、とても羨ましかった。

チャイコフスキー「弦楽セレナーデ第1楽章」

アカデミー -スイス-によるサプライズアンコール曲。

美しい音階と和声、若者育成への情熱が伝わる。

そんな私だが小澤征爾さんと唯一わずかな共通点がある。氏は1935年満州国奉天市生まれ、不肖私も7年後同じ奉天市で生まれた。どこか心の片隅でそのことに恥じないように、出来れば誇りにしなければと、思い直している次第です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月