文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

本日の蝶とカエルと雲そしてピアノ。

昨日は頑張って「お乳盲腸」を書きましたので、本日は簡単に夕刻の庭の蝶とアオガエルそして四ツ屋浜の雲の写真だけにしました。

長くじっとしていキアゲハ。

長くじっとしていキアゲハ。

その後猛烈に羽ばたくと勢いよく舞い上がりました。

四ツ屋浜の夕雲。飛行機雲が二筋。

四ツ屋浜の夕雲。飛行機雲が二筋。

穏やかな音楽のようでした。

梅雨の中休みなのか過ごしやすかった土曜日。過日のテレビ放映の影響でしょうか、若い方たちや新潟方面からのお客様が見えられました。そろそろかなと思っていた同級生U君夫妻も顔を見せてくれました。

「人生のメリーゴーランド」

皆さま、有り難うございました。本日は6月らしい良い空でした。

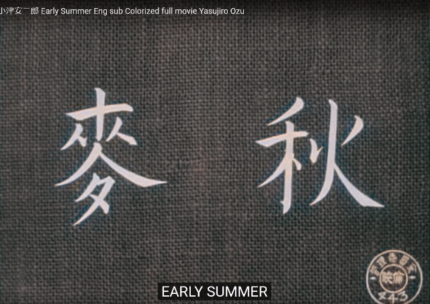

小津安二郎監督映画「麦秋」を観て。

さる6月9日、小津安二郎監督、1949年(昭和24年発)の作品「晩秋」の感想を記しました。太平洋戦争が終わって5年目の映画でしたが、このたびの「麦秋」の舞台は7年目の同じ鎌倉です。

ほぼ東京圏の文化都市、鎌倉の映画に観る生活水準の高さにはさらに驚かされ、かつまだ敗戦の影が垣間見られていました。

以下皆さん御存知の方も多いと思いますがあらすじを記しました。

主人公紀子は28才の独身OLで、二人のこどもがいる兄康一夫婦と父母の三世代7人で暮らしている。周囲と家族は紀子の未婚を心配している。

「晩春」と同じ北鎌倉駅看板。

「晩春」と同じ北鎌倉駅看板。

康一は東京の大学病院へ通う勤務医、紀子は都内商社で専務の秘書をしている。ある日専務から条件の良い見合い話を持ちかけられる。

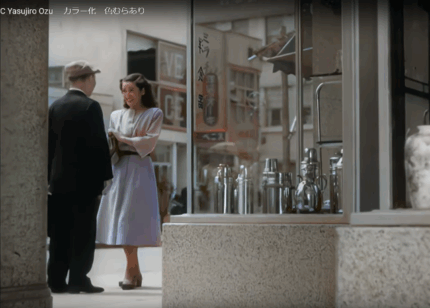

都内で友人達とお茶をする紀子。未婚、結婚組に別れてどちらが良いかで話は尽きない。壁の絵が当時よくあったモダニズム。お茶を飲むのに皿も手に取りみな上流。

都内で友人達とお茶をする紀子。未婚、結婚組に別れてどちらが良いかで話は尽きない。壁の絵が当時よくあったモダニズム。お茶を飲むのに皿も手に取りみな上流。

日本古来の古風な生活感と進む復興。映画は海外で観られることも強く意識していると感じられた。

康一たち家族は見合いに対してはっきりしない紀子にいらだつ。ある日電車模型が欲しい二人のこどもは、康一が買って帰ったものが全く違っていたので父をなじる。康一が折檻すると二人は家を飛び出した。

家を出たこどもが歩く海岸道路。人っ子一人見えず向こうに江ノ島が見える。戦争で供出された鉄柵が無いままの石柱が痛々しい。

家を出たこどもが歩く海岸道路。人っ子一人見えず向こうに江ノ島が見える。戦争で供出された鉄柵が無いままの石柱が痛々しい。

そんな折、康一の部下である医師・矢部に秋田の病院への移動が決まる。もとから家同士が親しかった矢部には先立たれた妻との間に幼いこどもがいた。矢部は戦争に行ったまま消息不明になっている紀子の兄と同級生だった。

矢部の秋田行きに餞別を持参した折、矢部の母は秋田行きを嘆き、紀子に“貴方のような人がお嫁さんなら良いのに”と漏らす。この言葉に紀子は突然“私で良かったら”と言う。

紀子の返事を喜ぶ矢部の母。

紀子の返事を喜ぶ矢部の母。

友人に矢部との話を打ち明ける。

友人に矢部との話を打ち明ける。

向こうに淡島千景、こちらは原節子。

矢部との急な縁談に波立つ一家。

矢部との急な縁談に波立つ一家。

軽率だと言って兄が激しく叱る。

兄嫁が紀子の気持ちを確かめるべく二人で浜辺を歩く。

紀子の決心は固く、矢部は子持ちで40才だが一人でフラフラしている男性よりも信頼出来る、秋田の生活にも耐えると言う。

紀子の決心は固く、矢部は子持ちで40才だが一人でフラフラしている男性よりも信頼出来る、秋田の生活にも耐えると言う。

紀子の気持が家族に伝わり一先ず皆は受け入れる。これを機に父夫婦は郷里の奈良県大和に引っ込み、兄は開業、紀子は秋田へ移り家族の形ががらりと変わることになる。

紀子の気持が家族に伝わり一先ず皆は受け入れる。これを機に父夫婦は郷里の奈良県大和に引っ込み、兄は開業、紀子は秋田へ移り家族の形ががらりと変わることになる。

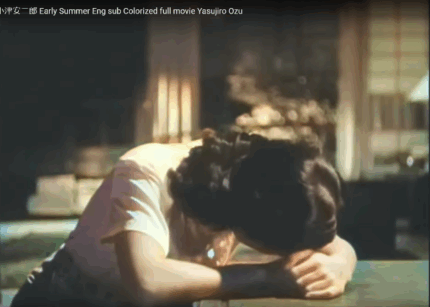

紀子は受け入れた家族への感謝とバラバラになる一家を想い嗚咽をもらす。

紀子は受け入れた家族への感謝とバラバラになる一家を想い嗚咽をもらす。

大和へ帰った両親は“みな離ればなれになったが私達は良い方だ、欲を言ったら切りが無い”とつぶやく。

大和へ帰った両親は“みな離ればなれになったが私達は良い方だ、欲を言ったら切りが無い”とつぶやく。

麦秋の大和路を花嫁行列が行く。

麦秋の大和路を花嫁行列が行く。

夫婦は“どんな処へ嫁ぐのだろうね”と言う。

さて映画はNHK「尋ね人の時間」が放送されていた時代でした。人物たちはその話をします。実際出兵後、行く経が分からない紀子の兄が物語に影を落としていることが伺われます。

当時私は小学4年生でしたが、どこへ行っても夕方になるとこの放送が聞えてきました。戦争で行く経不明になった人を探す定時番組でしたが、明瞭な音声が印象的でした。

「晩春」では自らの結婚で取り残される最愛の父を気遣い、「麦秋」は一つ屋根の下に住んだ家族の分散に責任を感じる。いずれもも当時の濃密な家族関係をひたすら写し出していました。

昭和21年3月、父母と私達こども四人は満州から佐世保に引き揚げました。ところが当時新潟の実家は祖母のほか疎開と出産で12人もの叔父伯母従兄弟が住んだり出入りしていました。そこへ私達が加わると18人!です。

佐世保上陸後、佐賀の母の家に一旦身を寄せた私達でしたが、父は実家のてんやわんやを嫌って中々帰ろうとしなかったと聞きました。当然ですが同じ時代でも家ごとに事情は様々ですね。

2018年5月、熊本で老健施設を伴う開業をしている先輩へ地震見舞いに米を送ったことが縁で九州旅行をしました。以下の写真はその帰路、車中から見た佐賀県は母の実家近くの麦秋です。

生前母が言っていた通りで、

生前母が言っていた通りで、

五月の実りは不思議な眺めでした。

この映画で最も滲みた言葉は、大和へ帰った父が呟く“欲を言ったらきりが無い”です。年取ることは多くを諦めたり、要点を絞ることになりますので余計心に響きました。

劇中、当時ならではの相づちや早口に過ぎた昔を感じました。

「晩春」の感想がとても長くなりましたので、このたびは短くなるよう努力しました。しかしまだ長くて申し分けありませんでした。

両映画のカットはいずれもYouTubeのカラー版「晩春」と「麦秋」のスクリーンショットでした。アップ主さま、本当にお世話になり有り難うございました。

小津安二郎監督映画「晩春」を観て。

本日はブログをサボっていた間に見た二つの映画「麦秋」と『晩春」のうち晩春のあれこれを記したいと思います。

2019年年末と2024年2月に鎌倉を訪れた私には舞台がそこというだけで興味津々でした。というのも撮影が昭和24年と26年どきということで、私は小学校二年生、および4年生のころです。

一文無しの引き揚げ医師家族はひとまず最貧を越えたとはいえまだ貧しさを引きずっていました。映画でみられる文化都市鎌倉の生活と人はどんなだったかは非常に関心がありました。

最初のショット、右から書かれた北鎌倉の駅看板。

最初のショット、右から書かれた北鎌倉の駅看板。

2019年の旅行はこの駅から帰った。

駅看板は丁寧に保存展示されているそう。

まずお茶会場面(裏千家流に見える)。

まずお茶会場面(裏千家流に見える)。

この時代に着物を着てお茶会など

当時知るよしも無かった。

原稿を書く主人公・紀子の父周吉と

原稿を書く主人公・紀子の父周吉と

手伝う出版社の服部。

周吉は妻を失い独り身。

父は娘の紀子を「オイッ!オイッ!紀子!お茶!」という物言いで用事を頼むが、未婚の娘紀子はそんな父を支えるのが生きがい。目下父の悩みは年頃を過ぎようとする紀子の結婚のこと。

ある晴れた日服部と紀子がサイクリングに出かける。

素朴な七里ヶ浜付近

素朴な七里ヶ浜付近

茅ヶ崎まで、途中にコカ・コーラの看板もある。

茅ヶ崎まで、途中にコカ・コーラの看板もある。

付近に米軍の演習地があったそうです。

今の湘南一帯は一大観光地だが、このサイクリングでは人っ子一人居ない。

余談ですが、途中砂浜で休憩した二人は、焼きもち焼き(嫉妬)について話をする。その時切りそこなってつながるタクアンと嫉妬を関連づけて笑いあう。意味が分からなかったので調べてみた。

すると“焼きもち焼きの人が切るタクアンは皮でつながる“などがあった、焼きもちで頭がいっぱいだと料理の手許が疎かになるらしい。嫉妬からいきなりタクアンの話題になったので、フィルムが切れているのかと思った。

さて服部とサイクリングに行った紀子の事を聞いた父は、二人の関係を尋ねるが、何にも無い、第一彼には婚約者がいると、紀子は笑う。

ある日東京に買い物に出て、

ある日東京に買い物に出て、

銀座で叔父と出会う。

まるで洋画のような場面。

一人暮らしの叔父から再婚したと聞いて

一人暮らしの叔父から再婚したと聞いて

紀子は「不潔」と言ってからかう。

独身を続ける紀子を心配する叔母・まさは東京で働く四国の名家の次男・佐竹との見合いを強く勧める。紀子は堅く断り、私は父を支えるのが幸せと言い切る。しかしその父には招来を共にしたい女性がいるようでもあり、紀子が執拗に問い詰めると最後に「うん」といい、紀子は不機嫌になる。

ある日父周吉は叔母まさと鶴岡八幡宮へ参拝に行く。この間紀子はいやいやながら見合いをしている。まさはそのことが気が気でならない。

二人の宮参り中、まさがサイフを拾う。

二人の宮参り中、まさがサイフを拾う。

周吉はすぐ届けろというが、

縁起が良いから後でという。

上掲の写真は観光客などの賑やかな姿がありません。撮影で止めているのでしょうか、余りの静けさに驚かされます。

お見合いの話を承諾したと告げる紀子に、

お見合いの話を承諾したと告げる紀子に、

結婚は甘くは無い、よく考えろと諭す友人のアヤ。

アヤは離婚経験者。

アヤの家には籐いすなど上等な家具があり東郷青児の絵画が飾られ、美味しそうな自家製ケーキが振る舞われる。大きなケーキなど当時夢の又夢。

紀子の結婚承諾に叔母・まさは大喜びする。

紀子の結婚承諾に叔母・まさは大喜びする。

父が直接紀子に念を押すと「はい」と頷く。

言うまでもなく素晴らしい杉村春子。

紀子の結婚話がきまり、父娘と叔父夫婦ら5人は京都旅行に出かける。

最後の親子旅行を終えた二人は帰り支度しながら楽しかったと話し合う。まだ父に心を残している娘は本当はお父さんが好き、お父さんとずっと一緒に居たいしこのままが幸せと話す。

最後の親子旅行を終えた二人は帰り支度しながら楽しかったと話し合う。まだ父に心を残している娘は本当はお父さんが好き、お父さんとずっと一緒に居たいしこのままが幸せと話す。

すると父は、それは違う、私はもう56であとは無いがお前たちはこれからだ。結婚は初めから幸せではないかもしれない、すぐに幸せになれる考えはむしろ間違っている。

幸せは待っているものではなく新しい夫婦が新しく作り出すものだ。一年先か2年かかるか、10年先かその時はじめて本当の幸せがあり、その時本当の夫婦になれる。

お前の母も最初から幸せでは無かった、長い間には色々なこことがあり、台所の隅で泣いているのを何度も見た。お母さんはよく辛抱してくれた、お互いに信頼と愛情を持つんだ。お前が私に持ってくれたような温かい心を今度は佐竹君に持つんだ。そこにお前の新たな幸せが生まれてくると、一気に諭す。

最後に、きっとお前なら佐竹君と幸せになれる、そしてこんな話しをしたことを思い出す時がくると言うと、紀子は笑顔を見せて、心配かけてすみませんと誤る。

嫁ぐ日。

嫁ぐ日。

長い間お世話になりました。

いい奥さんになるんだよ。

婚礼が済み寿司屋でアヤと飲む周吉。

婚礼が済み寿司屋でアヤと飲む周吉。

この場面の月丘夢路は素敵。

飲みながら父は、私に決めた人がいると言ったのは、紀子に結婚を承諾させるための一世一代の嘘だったと明かす。聞いたアヤは、叔父さんにはいいところがあるわと言って周吉のおでこキスをする。

全てが終わり一人家に帰った周吉が傍らのリンゴを手に取りむき始める。剥きながら突然手が止まり、映画が終わる。この場面で監督は笠に慟哭を示唆したようだが、笠は私には出来ないと断り、黙ったままの形で終わりになったという。

さて感想は色々ありました。映画が完成したのは1949年(昭和24年)、私は小学2年生でした。

その第一は前に書きましたが今と全く異なる鎌倉の静けさです。ロケのため人止めをしていたかもしれませんが、それにしてもです。

同じく鶴岡八幡宮。

同じく鶴岡八幡宮。

第二に結婚観や親子関係の相違です。まだ戦前の意識、習慣が濃く残っていたようで、父親がおい!と娘を呼びつけ、結婚は見合い第一。しかし家柄や出来の良い次男がもてはやされることなどは、今でもありそうです。それにしても婚礼間近に親子でしんみり語り合う場面などは夢物語として写りましたし、父はとても良い話をしています。

第三に結婚話は当人同士でなく、家族や友人など多くの人が強い関心を寄せ、意見を言うことです。このようなことは現在どんな風なのでしょう。

第四に戦後4年目、映画の喫茶店、寿司屋、小料理屋はとても上等です。当時こどもの私は直江津の「くさのや」、髙田の「いづもや」はあこがれでした。

第五は当持から鎌倉は東京との行き交いが便利で、通勤や買い物など一部生活圏を共にしていたことをあらためて認識しました。

第六は俳優達で、和やかに振る舞う原節子が見せる機嫌、不機嫌、怒りはシーンごとの雰囲気を象徴的に支配するほど秀逸。杉村春子の素晴らしさが物語に生命を与えていました。

さて皆で賢いふり、分かったふりをして事が進む現在。比べて何事もゆっくり進んでいた昔のほうが経験や考える時間が今よりもあり、人生の齟齬はむしろ少なかったかも知れないとまで思いました。現在人間は本当に頭良く賢くなっているのでしょうか?

次回は同じ監督で2年後完成の「麦秋」にしたいと思います。

とんでもなく長くなりました。

「名探偵ポアロ」のアール・デコ。

ようやく暑くなってきました。

寒がりの私も本日は半袖、しかし白衣はまだ長袖でした。年のせいもありますが、これまでのところ特に朝夕の寒さは多くの方が感じられたのではないでしょうか。

今後は30度に届きそうなお天気模様ですが、テレビは梅雨が早そうだとも伝えていますね。私の好きな6月とは少し様子が違うようです。

さてなか4日も空けてしまったブログ。過日麦畑を取り上げ映画「麦秋」のことをコメントしました。そこで映画がYouTubeにあれば観てみたいと記しました。ためしに検索しますとありました。

初めて観た作品でしたが色々興味深かったため、同じ小津安二郎監督作品で時代が近い「晩春」もありましたので観てみました。それをブログに載せようと考えたのですが、撮影地が双方とも鎌倉、よく似た演出や撮影法、ストーリーも何処か似通っていて、年のせいでしょう、頭の中で作品が行ったり来たりしてまごつきました。

本日場面のスクリーンショットがまとまりましたので出来れば明日でも「晩春」を載せてみようと思っています。

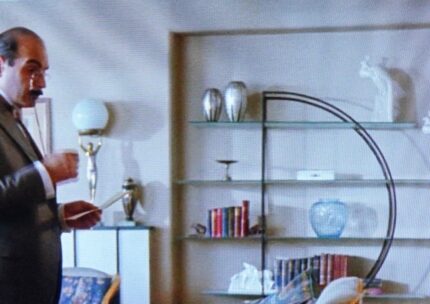

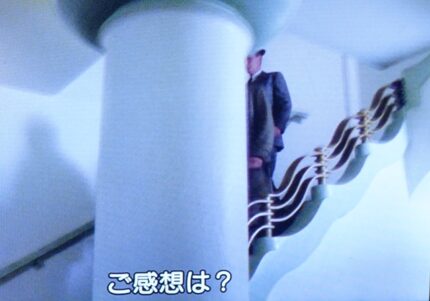

本日はこのところBSで観られる「名探偵ポアロ」から、場面中目にしたアール・デコ風の調度品をお出ししてみました。1930年代を主な時代設定としているようですからドラマはアールデコ様式が流行した時代のど真ん中。テレビを観るたびにそれらしい作りやフォルムを探して楽しんでいる次第です。

以下テレビのショットですが、自宅のはあまり高級なテレビでないため画像は粗いのですが、前回の放映は特にそれらしい品が多く見られましたので撮ってみました。宜しければどうかご覧下さい。

いつものポアロさんの事務所の棚。

いつものポアロさんの事務所の棚。

半円のあしらいが気になります。

以上場面隅っこの切り取りと古いテレビのため写真が粗くて真に申し分けありません。

1930年前後のおよそ20数年にわたり流行した(ある種熱狂的に)アール・デコ。舟、飛行機、自動車、ビル、時計、アクセサリー、食器、髪型、服装、ガラス、調度品etc。円と直線、シンメトリー、波形、鋭角線などが意識された独特のデザインです。

どういう訳か私はこれが好きで、アールデコを目にすると醒醒します。日本にも我が母校、昭和大学や山の上ホテルなどアール・デコ調の建物がありましたが、全館アール・デコは大阪の高島屋デパートだそうです。デパートは近時、新改築されましたが保存的見地で行われたようなので是非観たいと考えています。

そのようなわけで夕食時間になると「ポアロ」を楽しんでいる次第です。それにしましても制作スタッフのこだわりは乗り物からして凄いですね。苦労もされているlことでしょうが、現場は楽しいのではないでしょうか、羨ましい限りです。

近いうちに初めて観た映画「晩春」と「麦秋」を載せてみたいと思っています。

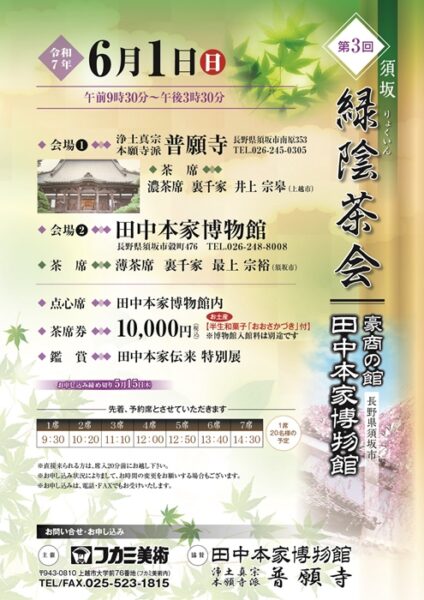

フカミ美術主催、須坂市のお茶会へ。

本日6月1日、当地はポツポツ降り私が好きな清々しい6月の空ではなかった。

そんな本日我が県のお隣、北長野は須坂市で上越市のフカミ美術主催「緑陰茶会」があった。10時20分からの席に伺うべく車で髙田インターから信越道で向かった。

濃茶席に続いて薄茶席に伺った。お濃茶席(井上宗皋先生)は普願寺、お薄席(最上宗裕先生)は田中本家博物館だった。お互いの会場は隣り合っている。

主催「フカミ美術」のパンフレット。

主催「フカミ美術」のパンフレット。

濃茶席の待合に掛かった「月にほととぎす」の絵、薄茶席の「瓢絵賛」とも時節や禅味が清々しい一幅だった。

本席の不味公および大徳寺大順和尚筆の掛け軸は難解だったが、ご亭主の説明により心に響いた。

お道具類の趣向や由緒に席主さんのもてなしの気持がこもり美味しいお茶を飲むことができた。両席がともに富士釜だったのもどこかで席主さん同士の心が通い合ったものと思われ心温まった。

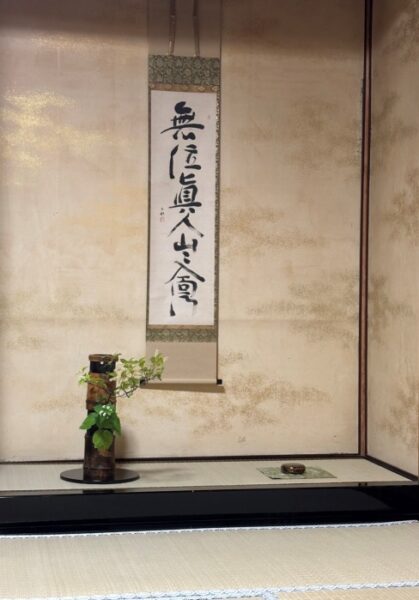

以下はお濃茶席で拝見した床のあしらい。

不味公の筆による軸「無位真人出入面門」は臨済録からの出典ということ、難しい言葉だった。

“人間(自我)はただの肉だが、その中に真の人(仏)がいて様々な経験によってはじめて成長あるいは仏に近づく”という意味らしい。

未熟な自我(肉切れ)のまま生きることの愚かしさを戒めているのではないかと思われ、身につまされる。二席を回ると早くもお昼になり、きれいで美味しいお弁当をほおばった。

田中本家博物館行きは三回目になった。館の流れは山国信州らしく淀みがなく澄んだ水音で心が洗われる。

高速道路を使って一時間少々の須坂市。しかし蔵通りの景観、路傍の流れ、郊外のリンゴ畑や葡萄畑の果実園は旅情が漂い、訪ねるたびに来て良かったと実感する。

出かける時はぽつぽつと降り県境ではかなり濃い霧に見舞われた。しかし帰りはそれも晴れ、清々しい信州行きになった。

小林古径記念美術館での呈茶 蘇った小山作之助のひ孫、故中島幸子さんのヴァイオリン。

昨日お知らせした小林古径記念美術館の古径邸画室に於ける呈茶が無事終了しました。小生の話後、お運びによる二席の呈茶は両席とも同じ様にお入り頂き大変喜んでいます。

茶会でレコードを掛けるのは知る限り初めて。どんな結果になるのか想像が付きませんでした。しかしお聞きした限り概ねご好評を頂きました。

ご家族でクラシック畑に関係され、オーケストラでチェロを弾く方がおられるお客様からはとても感動した、と直接耳にいたしました。

また一席目は呈茶時にレコードを切りましたが二席目ではそのまま掛け続けて、と仰って頂き最後まで皆さまと聴きました。

小山作之助の亡きひこ孫、大潟区生まれザルツブルグに渡った中島幸子さんのレコード。凱旋公演における東京フィルとのヴァイオリンコンチェルトはモーツアルト3番でした。演奏は力強くも爽やかに歌い、45年前の幸子さんが生き生きと蘇るようでした。

帰路作之助の「夏は来ぬ」を口ずさみながら田植えが始まった水田の道を走りました。小雨が降ったり止んだりの道に花が見え、良いひとときだったことを感謝しながら帰りました。

山の端に雨の八重雲ひき退きて越の田面に水光るらむ

小雨模様のなかお集まり頂いたお客さま方、水屋をお手伝い下さった有沢宗香先生社中の皆さま、主催のフカミ美術さま、ご親切にして頂いた小林古径記念美術館さま、大変お世話になり深く感謝しております。

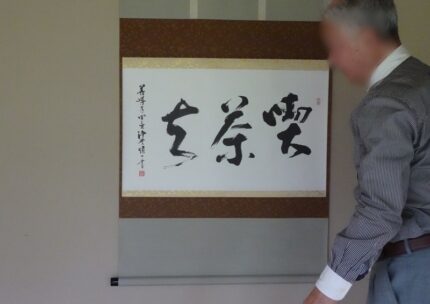

本人は謙遜していましたが同級生、一嶽君の「喫茶去」はとても良かったです。

明日の呈茶と講話に備えて。

明日25日日曜日に小林古径記念美術館の古径邸画室に於いてフカミ美術主催の毎月の呈茶があります。今月の会で小生が地域の文化について上越出身小山作之助の音楽系譜に関して、ひ孫のヴァイオリニスト「中島幸子さんと欧州」をお話しすることになっています。

この演題は今年2月23日、大潟コミュニティープラザで行われた「小山作之助生誕160周年記念フェスタ」で講演したものと概要は同じです。この時と来場者さんがダブらない見通しからお引き受けした次第です。

当日は有沢宗香先生お社中にお手伝い頂き、水屋からお抹茶をお運びする薄茶の呈茶です。お茶の前段に30分ほどの話と5分ほど故中島幸子さんのレコードを掛ける段取りになっています。

昨日主催の深見氏と家内とともに会場の下見に行きました。机、コンセント、レコードプレーヤー,掛け軸の配置などを確認してきました。

内山順一(号:一嶽)君の「喫茶去」

内山順一(号:一嶽)君の「喫茶去」

氏は中高時代の同級生で

寺町、善導寺の前のご住職です。

緑うるわしい会場。

緑うるわしい会場。

明日は午前10時と11時の2席です。10時の席が定数ごえとなり、11時の席に少し余裕があるそうです。

付近はニセアカシアの花盛り 写真集「昭和のこども」、「筑豊のこどもたち」

5月は中ばを過ぎて辺りはニセアカシアの香りが漂っている。美術館に近づくほど樹が多いため、窓を開けて香りを嗅いで走る。

以前の一帯は松林が主体だったのがアカシアが進出し、今ではすっかり取って代わられた。かって繁茂するアカシアを利用し地域の振興になればと、材による細工物のアイディア募集があったが話は進まなかった。当面、年一回白い花とすっきりした香りを愛でるので良いのではないだろうか。

以前の一帯は松林が主体だったのがアカシアが進出し、今ではすっかり取って代わられた。かって繁茂するアカシアを利用し地域の振興になればと、材による細工物のアイディア募集があったが話は進まなかった。当面、年一回白い花とすっきりした香りを愛でるので良いのではないだろうか。

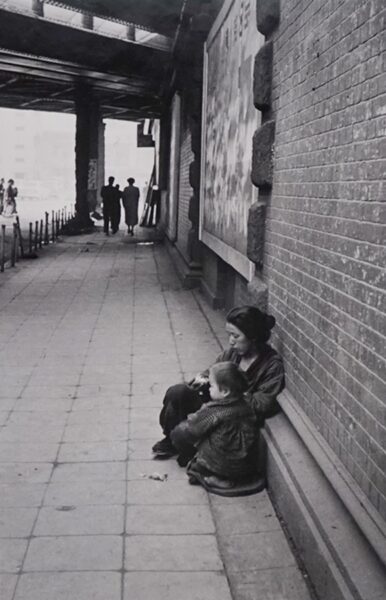

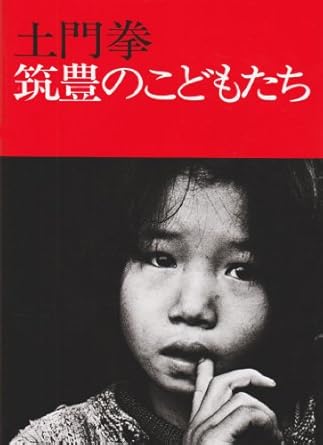

過日の鳥海山見物旅行の際、酒田市の土門拳記念館を訪ねた。その折ショップで写真集「昭和のこども」を求めた。本日カフェの図書に加えるべく、以前購入した「筑豊のこどもたち」とともに紹介させて頂きます。

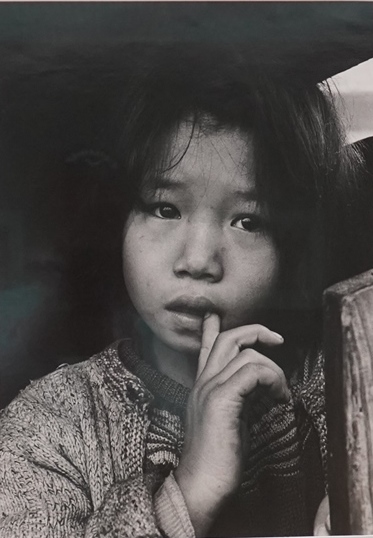

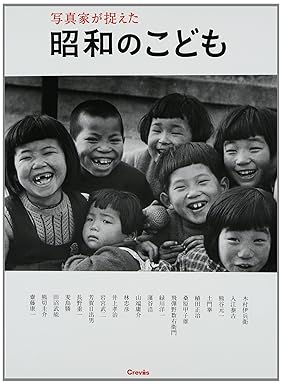

「写真家が捉えた 昭和のこども」:(株)クレヴィス 2017年第1刷、2014年第2刷発行。2017年発行。

日本を代表する写真家と一部アマチュアの計19人が撮った昭和10年から51年の写真170点を収載。戦前、戦中、戦後、高度成長期のこどもたちの生活と表情が生き生きと撮影されている。作品の背景にある時代と地域の特性に対する撮影者の鋭敏で的確な視点に驚かされる。

「筑豊のこどもたち」

「筑豊のこどもたち」

「筑豊のこどもたち」:著者土門拳 築地書館1977年7月21日初版、1916年3月30日21刷発行。

同じ「昭和のこどもたち」でも「筑豊のこどもたち」は全く違っている。

自分はこどもの頃からのどかな「炭坑節」を耳にし、中高時代は九州や北海道の炭鉱地帯、とりわけ筑豊炭田を地理・社会科で教えられた。

一方で炭鉱は社会から取り残されたように閉鎖、労使紛争、国対労組、組合分裂、ストとスト破り、殺人事件など苛烈かつ陰惨な紛争の渦中にあり、大爆発事故もあった。学校の地理でそれらに詳しく触れられた記憶は無いが新聞、ニュース映像で連日のように報じられ、のどかな民謡とは別の暗さを感じていた。

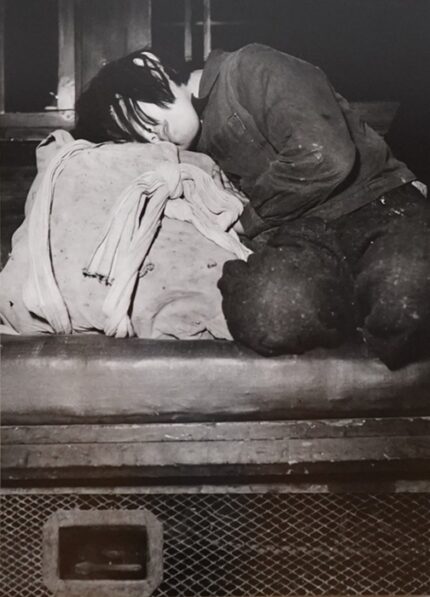

本書「筑豊のこどもたち」は1959年の筑豊炭田の困窮をこどもたちに焦点を当てながら、異常とも思われる貧困生活を伝えている(訴えている)。

本書に見られるような貧しさは一種恐怖感を伴う。“これが自分だったらどうしよう”と怯えるのである。戦争も紛争も貧困も同じような伝わり方をする。

怯えつつ動向を耳目にし、何とかならないかと考えながら暮らすことになる。

何も出来ないまま世界の現実を知ることは辛いが、知らずに過ごすよりも少しは人間的に生きられるのではないかと、いうのも事実ではないだろうか。

上掲の表紙の児は、畳が抜け、家の入り口には戸が無く、三つの器しか無い生活を送りながらも家の掃除をする。

「家がきたないという言葉は一番こどもの心を傷つける不愉快な言葉のようだった」と説明文にあった。

少女のその後が気になるが、調べると成人して他所で健康に暮らしているとあった。

筑豊や親の事はあまり考えないことにしている、とも出ていた。

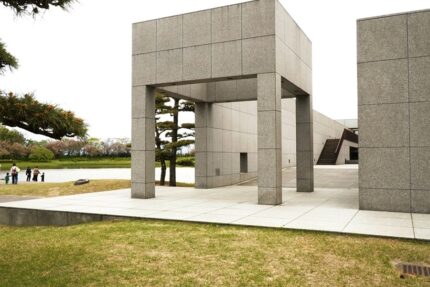

旅行の最終日5月6日は酒田市の土門拳記念館、昭和時代の人物写真。

仁賀保、由利本庄の鳥海山見物を終え最終日は山形県酒田市でした。土門拳記念館で沢山写真を観、本間邸と長大な米倉を見学し、珍しく昼食を食べました。

土門拳記念館の一部外観。周囲に水があしらわれ、かなりモダン。

土門拳記念館の一部外観。周囲に水があしらわれ、かなりモダン。

太平洋戦争の出征祝いの様子です。皆でビールを飲み日の丸を振り、晴れやかに過ごしています。父の出征でしょうか、向こう二人の息子であろう少年の胸中は複雑だった事でしょう。いや本当は皆複雑だったかもしれません。背後で泣くのは母親ではないでしょうか。おおやけには「喜びの涙」とされたに違いありません。このような経験をせずに80年が過ぎたのは大変貴重で幸せです。

太平洋戦争の出征祝いの様子です。皆でビールを飲み日の丸を振り、晴れやかに過ごしています。父の出征でしょうか、向こう二人の息子であろう少年の胸中は複雑だった事でしょう。いや本当は皆複雑だったかもしれません。背後で泣くのは母親ではないでしょうか。おおやけには「喜びの涙」とされたに違いありません。このような経験をせずに80年が過ぎたのは大変貴重で幸せです。

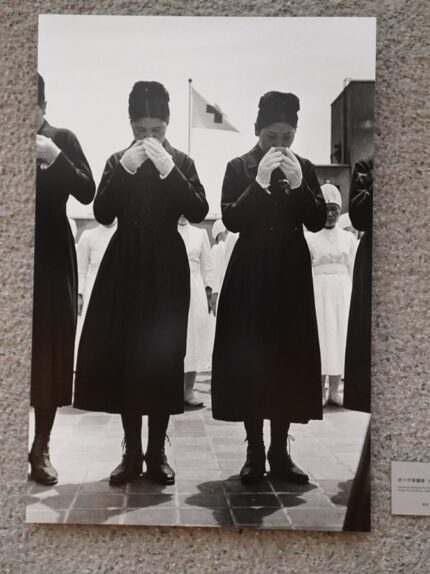

「出征看護婦」

「出征看護婦」

正装に白手袋が悲しい。

別れの水杯を口にしています。

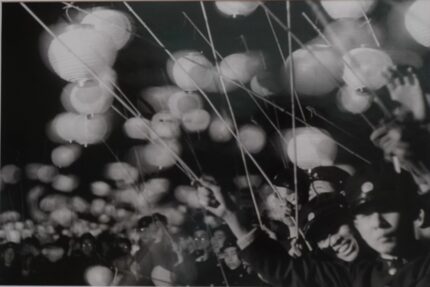

「南京陥落提灯行列」

「南京陥落提灯行列」

このような写真をみると職業写真家の

技術の凄さが分かります。

傷痍軍人がこどもをおんぶしているのは初めて見ました。小学5年生の上京で、汽車の中や上野公園、街角で募金箱を持った傷痍軍人の姿をしばしば目にしました。

傷痍軍人がこどもをおんぶしているのは初めて見ました。小学5年生の上京で、汽車の中や上野公園、街角で募金箱を持った傷痍軍人の姿をしばしば目にしました。

高校時代の上京時も見たような気がしますが、何か怖いようで近づけず寄付をするかどうかも迷いました。それにしても当写真はこれ以上無いほど痛ましいですね。

以上2枚とも一緒のこどもをどう理解すれうばよいのでしょう、言葉もありません。

「担ぎ屋の子」

「担ぎ屋の子」

東京での撮影だそうです。

「母のいないこども」

「母のいないこども」

筑豊のこどもたちシリーズから。

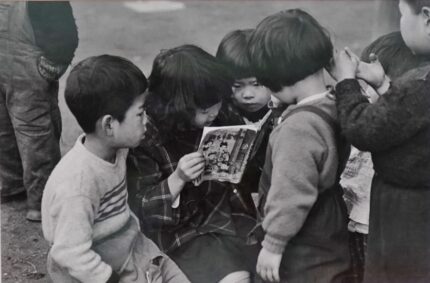

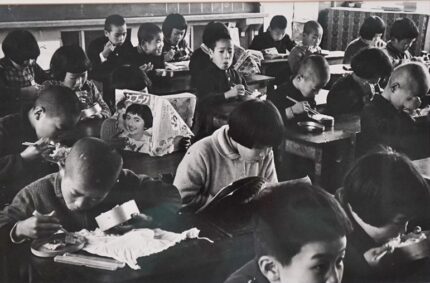

ある子が本を買うとその子の回りを子ども達が囲みました。先ず左右からのぞき込み三人で読む。次の人に回すと別の子が左右から覗きます。当持雑誌や本への関心は並々ならぬものがありました。

ある子が本を買うとその子の回りを子ども達が囲みました。先ず左右からのぞき込み三人で読む。次の人に回すと別の子が左右から覗きます。当持雑誌や本への関心は並々ならぬものがありました。

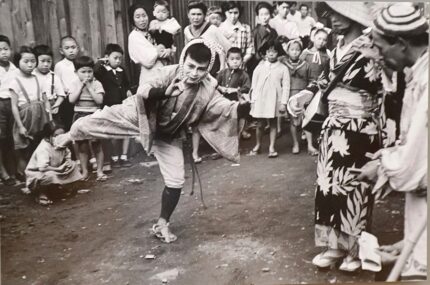

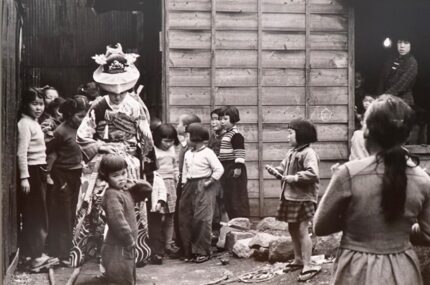

旅役者の一座は地域の娯楽に必須でした。当地にも決まった一座が回ってきましたがその名は忘れました。

旅役者の一座は地域の娯楽に必須でした。当地にも決まった一座が回ってきましたがその名は忘れました。

残念ですが私は舞台を観たことがありません。写真は一座の触れ回り、チンドン流しでしょうか。これも見たことがありません。

嫁入りは文字通り「非日常のハレの日」。小学時代、近隣でも続けさまに嫁入り行列があり、全く不思議なものを見るように驚きをもって付いて歩きました。今このような花嫁が通りを歩くとしたら、どれだけのこどもが集まるでしょう。

嫁入りは文字通り「非日常のハレの日」。小学時代、近隣でも続けさまに嫁入り行列があり、全く不思議なものを見るように驚きをもって付いて歩きました。今このような花嫁が通りを歩くとしたら、どれだけのこどもが集まるでしょう。

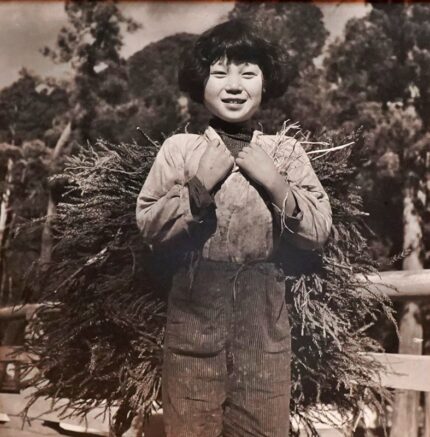

薪を背負いとても自然な笑顔ですね。親と一緒だったかもしれません。私の患者さんで、子ども時代に泊まり込みで父と炭焼き小屋で過ごしたことを話してくれた女性がいました。美味しい鯨汁を作る父の手付きがとても鮮やかだったと話されました。

薪を背負いとても自然な笑顔ですね。親と一緒だったかもしれません。私の患者さんで、子ども時代に泊まり込みで父と炭焼き小屋で過ごしたことを話してくれた女性がいました。美味しい鯨汁を作る父の手付きがとても鮮やかだったと話されました。

お弁当を持ってこない子はお昼に本を読みました。貧しくてお弁当が持参できなかったのです。

お弁当を持ってこない子はお昼に本を読みました。貧しくてお弁当が持参できなかったのです。

私の経験では学校に近い生徒は「家で食べる」と言って家に帰りました。当時、家に帰れて羨ましい、と思っていましたが、恥ずかしいことに、貧しさからだと分かったのは後年になってからでした。お弁当を持ってこない生徒はたいてい女子だったことも不思議です。この写真もそのようです。

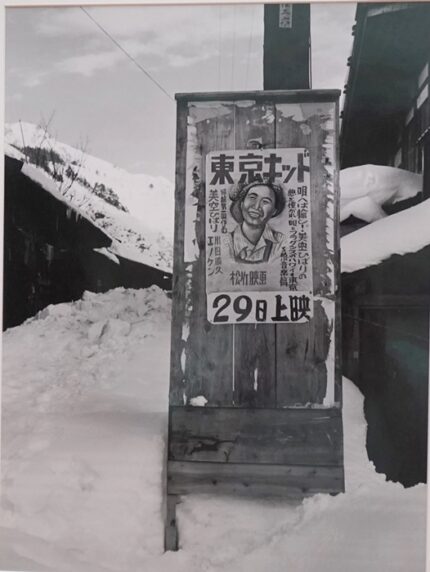

映画の看板があるからといって必ずしも都会とは限りません。小学時代の私の村には少なくとも2軒(もう一軒あったかもしれませんが)とても質素な映画館がありました。

映画の看板があるからといって必ずしも都会とは限りません。小学時代の私の村には少なくとも2軒(もう一軒あったかもしれませんが)とても質素な映画館がありました。

両親は映画館へ行くのを勧めませんでしたが、「血槍富士」と「破れ太鼓」の2回は覚えています。あまり楽しい映画ではありませんでした。

「終着駅」がかかる都会の映画館。

「終着駅」がかかる都会の映画館。

看板描きは画家の重要なアルバイト。

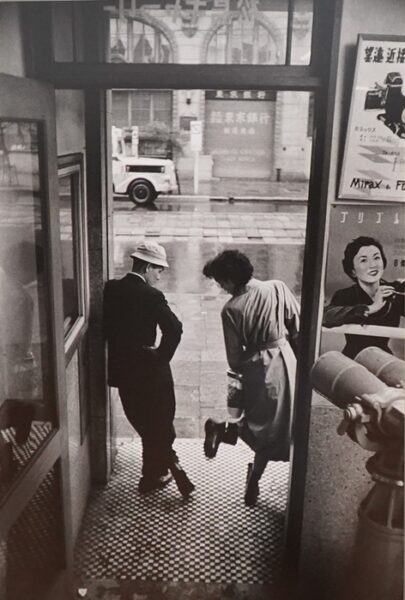

都会のおしゃれなスナップショット。このような場面をみるにつけ、早く大人になりたいと思っていました。上掲の男女の写真は詳しくありませんがパリのブラッサイ作品を彷彿とさせます。

都会のおしゃれなスナップショット。このような場面をみるにつけ、早く大人になりたいと思っていました。上掲の男女の写真は詳しくありませんがパリのブラッサイ作品を彷彿とさせます。

今回も長くなりました。館内展示の土門拳の作品から戦前戦後の主にこどもを撮った作品を掲載し、戦後娯楽の王様、映画にまつわる作品数点を追加しました。

ちなみに掲載作品はみなモノクロです。

主観ですが、写真はカラーだと場面の「切り取り」の印象がありますが、モノクロは一挙に「作品性(芸術性)」が強まるように感じられのは不思議です。

しかしおそらく誰しもモノクロなら作品性が高まるとは限らないでしょう。確かな視点と構図を含む撮影技術の熟練はカラーより必要かもしれません。

土門氏の時代、自在に人物を撮影できたのも羨ましい限りです。時代の進歩の一方、他者による人物撮影(スナップ写真)が極端に制限されている現在、写真の面白みと価値が大きく減ってしまい、まことに残念と言わざるを得ません。

かっての人物は現在と比べものにならないほど「匿名性」を帯びていたことになります。昭和時代の人々は、普段一定の個別性は意識しつつも、カメラが向けられると匿名化し他者の撮影に応じていたのは不思議なことです。

現代は個別性(人権、プライバシー、アイデンティティー)やそれが晒されることのリスクを強く警戒します。しかし少なくても昭和時代には個人一般、男女、貧富さえ問わない存在として、カメラの前では人はみな同じという一種あっけらかんとした感覚を有していたようです。

最後に少々逆説的ですが、かっての私達はカメラ、あるいはカメラマン(特にプロカメラマン)を“特別なもの、あるいは特権者”として認め、素直に撮影を許していただけかもしれません。

他者による人の撮影の問題はわずか数十年の間に生まれた非常に大きな変化です。人権に関わることですから再び昔にもどることはちょっと考えられません。

さて同館における土門作品の撮影は自由でした。

皆さまも鳥海山見物の際には仁賀保高原や由利高原鉄道とならんで土門拳記念館の訪問をなさっては如何でしょうか。

鳥海山の前に酒田市は本間美術館へ。

5月4日仁賀保市へ向かうため新潟を発った特急は酒田乗り換え。酒田市の本間美術館を観る十分な時間があったので出向いた。

何といってもその富を公共事業や救民対策に投げ出した姿勢がケタ違いである。そもそも美術館も第二次大戦の敗戦に沈む市民を慮って昭和22年建てられたという。

展示品は本間家に伝わる庄内藩主酒井家、米沢藩主上杉家など諸藩からの拝領品および私蔵品を投じている。

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

師の応挙の子犬に劣らずとても可愛い。

※狗児は子犬のこと。

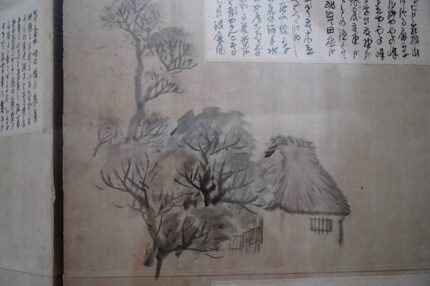

扇面に続いて与謝蕪村筆の俳句草稿に弟子であった呉春が絵を添えた屏風があった。

以下二作は添えられた生活感ある呉春の絵画部分。

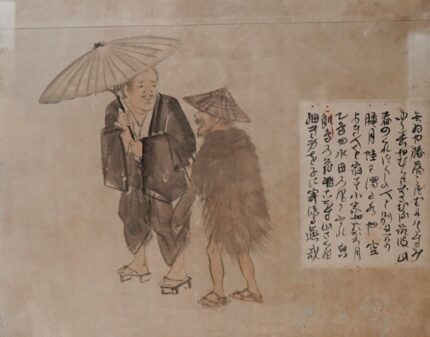

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

貼り交ぜの絵画は当然一発で

決めたに違い無い。

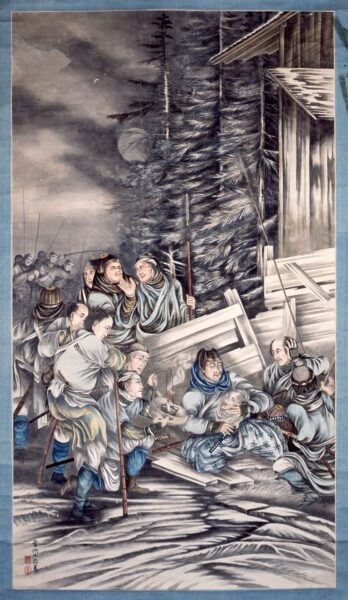

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

(写真は同館のデーターベースから引用)

上掲作品は大石主税が吉良上野介の首級を抱いている。幕末時代の当作品は劇的な構図、陰影のグラデーションなど西洋の宗教画を思わせ、一瞥してドキッとした。

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

六曲一双の超大作。

(写真は同館のデーターベースから引用)

以下は美術館隣接の庭園「鶴舞園」の一部です。

少々危ないジグザク橋には、

少々危ないジグザク橋には、

今居る場所を意識せよ、足許を見よ

など禅の意味合いもあるらしい。

美術館の礎を築いた本間家は文字通り「日本一の地主」。かつ北前船で巨万の富を築いた商家でもある。往時は殿様以上の実力、実績があった。

『酒田照る照る、堂島曇る、江戸の蔵米雨が降る。』

『本間さまには及びもないが、せめてなりたや殿様に』

堂島は国内の米が集中した大阪の街。そこが曇り、江戸の米倉に雨が降っても酒田は照っている。万一殿様にはなれるかもしれないが本間様は絶対無理、と歌われている。

このたび新潟県人として嬉しかったのは、上杉輝虎(謙信)公や直江兼続の書状や漢詩が展示されていたことだった。

そもそも本間家が佐渡で成功し、酒田へと進出、さらに発展したこと、および米沢藩が越後春日山から上杉家を迎えた経緯などから越後との深い因縁を感じない訳にはいかなかった。

5月6日に酒田を再訪し、土門拳記念館などを観ましたので後日掲載致します。

次回は今旅の主目的鳥海山です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

「

「