文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

2020年10月10日土曜日の大夕焼け 本日のゴルフ。

一昨日10月10日、いつもの水田で壮麗な夕焼け雲を見た。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

車に戻って本日撮ったものをモニターで見ていた。しばらくして外をみると赤く染まった大きな雲が西南の空を覆っていた。

突然のように現れた波打つ大夕焼けに息を飲んだ。

雲の中から

〝汝、人を愛せ〟と言って巨人が降りて来れば良かったのに、と思った。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

そちらには厚い帯状の雲があり、長々と赤く染まっていた。

※写真のキャプションの時刻に誤りがありましたため、訂正しました(15:13→17::13などです)。

遠くにもう一人、若い人が居て雲や電車を撮っていた。

昔懐かしい「Beyond the Sunset」。

かつて「夕陽の彼方に」という邦題が付いていた。

本日ゴルフがあり47,47は今年一番良いスコアだった。

新装なった上越市立小林古径美術館を訪ねた。

昨日10月4日日曜日午後、新装なり4年ぶりに開館した上越市立小林古径記念美術館を観に行った。

城址公園の風致に相応しい平屋の建物は上品で軽やか、親しみやすかった。

古径記念室の常設展示のほか、来年の3月21日まで「上越美術のチカラ 展」が記念企画されている。

古径の作品は勿論だが、明治期以降の上越地域ゆかりの作家たちの作品はいずれも魂がこもり、文字通りチカラがみなぎっていた。

以下小林古径作品から二点、爽やかさがいっぱい。ほの暗い室内は居ながらにして秋の光が感覚された。

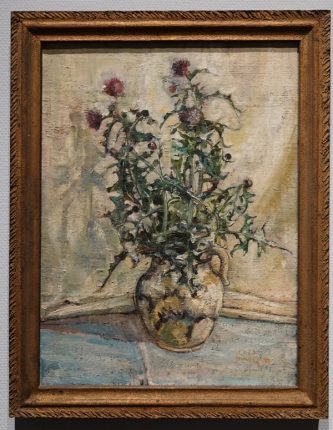

以下は新潟大学教育学部髙田分校の芸能科卒業生はじめ当県ゆかりの作家作品から二点。

普段から身近な人、同郷人などローカルなアイデンティティーが共有される人の作品は得に言われぬ親しみを覚える。

込められた熱意や県人特有の真摯さが現れていて、心打たれる。

話それますが、以下エントランスにさりげなく置かれた家具に目が止まりました。

左右に柳宗理のバラフライ・ストゥール。真ん中はムライ・ストゥール。

左右に柳宗理のバラフライ・ストゥール。真ん中はムライ・ストゥール。

いずれも天童木工が発表したミッドセンチュリー・モダンの名家具です。

明るいギャラリー回廊に飾られている齋藤真一氏やガレの作品。

明るいギャラリー回廊に飾られている齋藤真一氏やガレの作品。

豊かなお宅を訪問して観るような気軽さで次々立ち止まった。

こまやかに作り込まれた掘川紀夫氏のテンセグリティー。

こまやかに作り込まれた掘川紀夫氏のテンセグリティー。

やや古風な庭に楽しい動きと色彩を与えていた。

二本の白が他の四色をうまく引き立てている。

白とは大切な色だな、とあらためて思った。

そういえば、雪は白ではないか、とさらに思った。

日本家屋の骨頂を感じる古径邸。

日本家屋の骨頂を感じる古径邸。

柱と壁が計算され尽くした面と角度で空間調和している。

古径邸内路地に端整な酔芙蓉。

古径邸内路地に端整な酔芙蓉。

この花を見るためだけでも、もう一度行ってみたい。

管理は大変だが手入れの良い庭は見所の一つ。

邸内展示は、左から志賀重雄氏の二作品、向こうに齋藤尚明氏作品。

邸内展示は、左から志賀重雄氏の二作品、向こうに齋藤尚明氏作品。

展示はケースを用いず、あるがままの姿で展示され、力強い存在感を肌で感じられる。

これも志賀重雄作品。

これも志賀重雄作品。

齋藤三郎の最初のお弟子さん・志賀氏による思いも寄らぬ灰釉の大作。

刻んだ線も雄渾だった。

以下二点は内田邦夫氏作品です。

焼き物によるテーブルと椅子。

焼き物によるテーブルと椅子。

1910年(明治43年)上越市生まれの内田邦氏は東京藝芸術大学を卒業され陶芸の世界に入りました。

後に日常の使用を前提に、安価で楽しく、モダンなクラフト陶芸のジャンルを築いて広めました。

帰りに一休みした「世界のトナリ」。お客様がはけて静かになった店内。

帰りに一休みした「世界のトナリ」。お客様がはけて静かになった店内。

帰りがけ、ふと見るとスタッフがしゃがんで丁寧に床を拭いていた。

客が途絶えた時に何をするかは、あらゆる仕事の成功の鍵だと思う。

この店はそれが行き届いていることにとても感心した。

帰りにもう一軒寄った遊心堂で、偶然志賀重雄氏の湯飲みが出ていて求めた。

帰りにもう一軒寄った遊心堂で、偶然志賀重雄氏の湯飲みが出ていて求めた。

さて長々となってしまいました。

もっと詳細を書かかなければなりませんが、時間がありません。

新たな小林古径美術館。

思ったより小さい、空間が狭い、など意見はありましょう。

だが資金や規制がタイトな中、4年の歳月を掛け智恵とデザインを絞り尽くして完成した美術館だと思いました。

身の丈に合って余りある、コンパクトで見やすく、疲れず興味深い施設です。

特に美術のチカラ展では多くの作家の力作を初めて楽しみ、もっと沢山観たいと思いました。

焼き物好きには、志賀重雄と内田邦夫作品は新鮮で驚きでした。

公的な施設ではなおさらのこと、作家や作品の選択にご苦労されることでしょう。ジャンル、ネームの大小、プロとアマなど芸術世界は常に宇宙的な様相を呈しています。

〝何が真摯で美しく、親しめ、素敵なのか〟

このたびはバランス良くそのことが配慮され、必要な主張もちゃんと貫かれていた、と実感しました。

開館にたどり着くまでの館長はじめスタッフのご尽力に敬意を表し、末長く皆様のチカラが発揮されることを祈っています。

この機会に上越の芸術とその環境に誇りを持ち、いっそう魅力ある地域になることを心から願った次第です。

暇をみて何度も訪ねてみたいと思いました。その都度心地良い時間と新たな発見に出会えることでしょう。

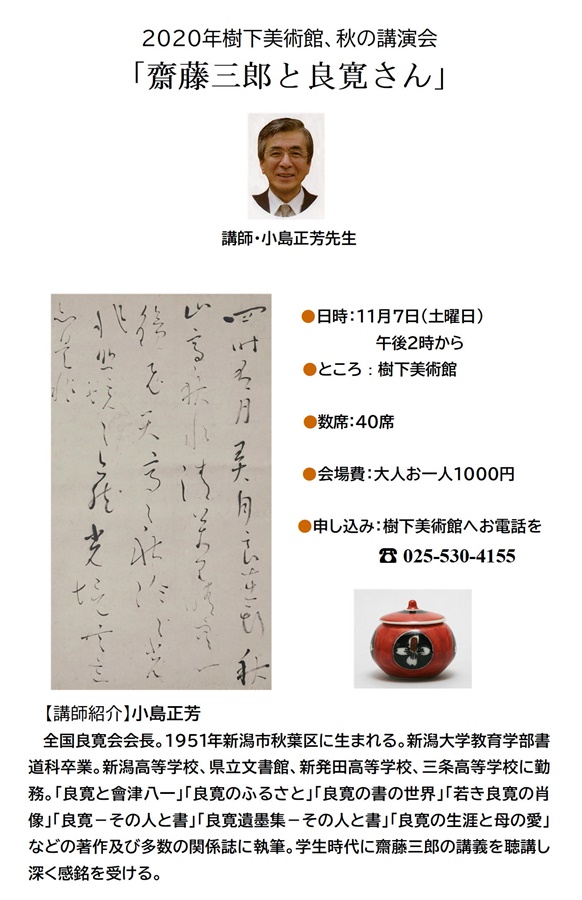

来る11月に「齋藤三郎と良寛さん」の講演会 仲秋の名月。

来る11月7日(土曜日)、樹下美術館に於いて、

「齋藤三郎と良寛さん」と題しまして全国良寛会会長・小島正芳先生の講演会を以下のように催します。

当館茶会におけるふとしたご縁で講演会が実現しました。

小島先生は長年に亘り良寛を研究され、今年8月に全国良寛会会長に就かれました。

演題は「齋藤三郎と良寛」に決まり、樹下美術館にとって打って付けの会になろうと想像されます。

コロナ禍は負の面とともに、文化・芸術への親しみを深める傾向を内包しているように感じられます。

感染への配慮によって満席の約半分での開催ですが、どうかご都合をみてご参加ください。

秋が深まります。

今夜は仲秋の名月でした。

名月や夜更けて屋根に雨の音

無事に終わった今月の茶会。

時に土砂降りを交えた本日日中、樹下美術館で今月の茶会をしました。

7月から始めた新機軸、月1回の月末茶会です。

午後1時と2時半の二回、11名様のお客様をお迎えし、雨も上がり良い日和になりました。

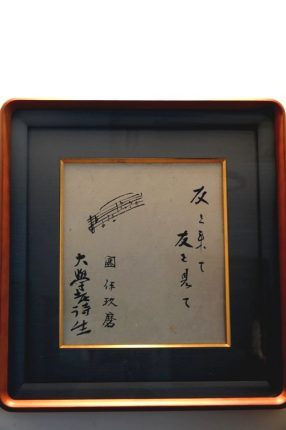

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

お二人は慶應義塾式典曲などで作詞作曲を共にされています。

文言は大學氏、音符は伊玖磨氏と思われます。

樹下美術館は齋藤三郎を常設展示しています。三郎は戦後上越市に仮寓された堀口大學に気に入られ、親しく交わりました。

軸は立花大亀和尚の円相。

軸は立花大亀和尚の円相。

花入れは柏崎市の吉田隆介作の掛け花入れ。

頂いたアケビと庭の茶の花を入れました。

器は今年正月、天神祭に出かけ吉田宅を訪問した際に求めました。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

作者は川喜多半泥子の廣永窯を継いだ人です。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父宛手紙。

そして坪島圡平作菱水指です。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

古い話ですが、30年前坪島氏の水指を求めた年の暮れ、

お歳暮と言って氏から届いた2枚の皿のうちの1枚です。

本日はコロナの日々を明るくする同氏の三器を用いました。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

花入れと同じく今年正月の天神様祭で柏崎を訪れた際、

原惣右衞門工房にお寄りして求めました。

に 障子を開けた会が和やかに終わりました。

障子を開けた会が和やかに終わりました。

暗くなりがちな毎日ですので色彩を意識してみました。

お客様で、結婚式の前日に発熱し小生が注射をしたというご夫婦が見えました。40年も昔のこと、全く記憶にありませんでした。

式当日は熱が下がり無事だったということ、今更ながら良かったと胸を撫で下ろした次第です。今では、熱が出たからといってすぐに注射などをしませんので、今昔物語です。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

秋の茶を終えて仰げば大き雲

樹下美術館にやってきた賀川孝と水島清および倉石隆各氏の作品。

過日遠方から来館された方が2点の油絵と4枚の版画を持参されました。

油彩の1点は賀川孝、もう1点は水島清各画伯の作品です。版画は倉石隆の「罪と罰」の挿絵原画からでした。

以下作品を紹介させて頂きます。

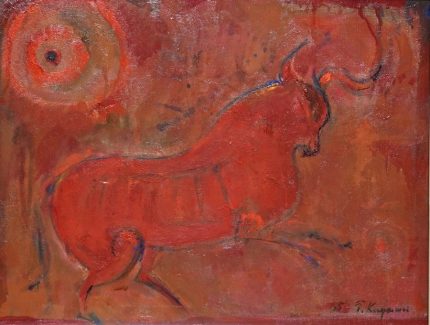

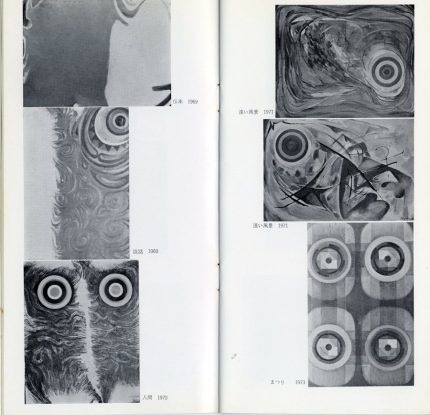

●最初に賀川孝作品です。

全面に赤を用いた熱っぽい作品です。躍動する牛が古代の洞窟画を彷彿とさせます。倉石隆の画友として、話に聞いていた賀川作品を初めて見て胸踊りました。後に記しますが、左上の同心円は賀川作品独特のモチーフです。

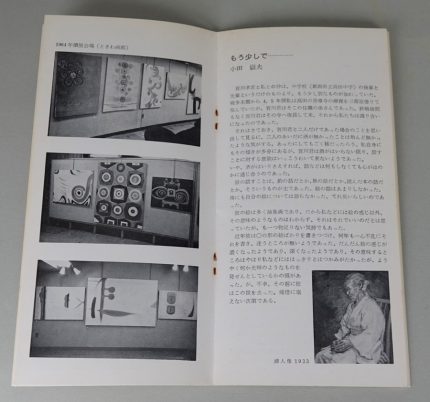

○賀川孝と倉石隆

1917年上越市寺町善導寺に生まれた賀川孝は、髙田中学校(現髙田高等学校)時代から倉石隆と美術を共にしました。上京後二人は駅前で殴り合いの喧嘩をするほどの親しい仲だったといいます。 自由美術協会から主体美術協会へ、これも二人一緒でした。

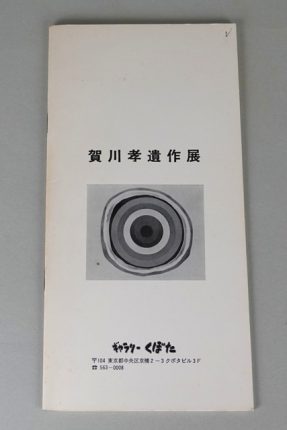

1975年1月享年58才で没した賀川氏。京橋の「ギャラリーくぼた」で催された遺作展の図録に、芥川賞作家小田嶽夫氏とともに倉石隆が長い送る言葉をしたためています。

掲載作品。

掲載作品。

いずれも同心円が眼あるいは記号として描かれている。

胎内で早々に形成される眼。賀川氏にとって原初の生命と文化・文明の根源的な表象なのでしょうか。氏の作品では、その眼がいつも私たちを睨んでいたと言われています。

右ページは、賀川氏が生まれ育った善導寺に仮寓した小田嶽夫氏の追悼文。

右ページは、賀川氏が生まれ育った善導寺に仮寓した小田嶽夫氏の追悼文。

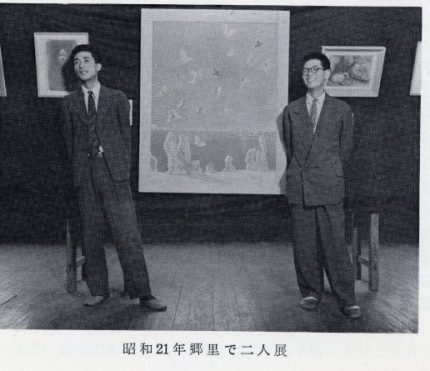

昭和21年、髙田で二人展の一コマ。(遺作展図録から右賀川氏、左倉石氏)

昭和21年、髙田で二人展の一コマ。(遺作展図録から右賀川氏、左倉石氏)

昭和40年4月髙田における「矢島甲子夫、賀川孝、倉石隆 三人展」

昭和40年4月髙田における「矢島甲子夫、賀川孝、倉石隆 三人展」

左から倉石隆、矢島甲子夫、齋藤三郎、賀川孝の各氏(髙田信用金庫ホールで)。

故郷を離れ、保証もなく東京で切磋琢磨した芸術家たち。確かなものは熱い魂とふる里を同じくする仲間たちの存在だったのでしょう。当時の写真をみていると、自分が恵まれている事とともに、恵まれていない事にも気づかされます。

○水島清について

明治40(1907)年7月新潟県旧水原町生まれ。若くして上京し林武に師事、東京美術学校を卒業しました。二科展、後に独立展で活躍。構図、色彩、タッチとも独特の力強さがあります。発表を重ね1991年12月17日横浜で没しました。享年84才でした。

以下はこのたびご持参頂いた作品です。

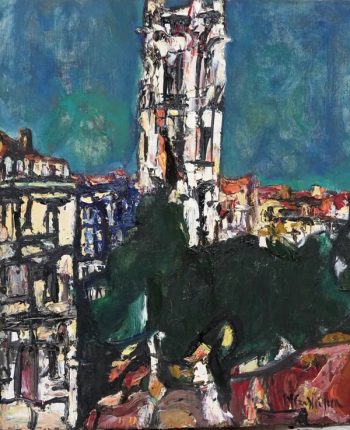

水島清「パリ サンジャックの塔」1963年 37,7×46,6㎝。

水島清「パリ サンジャックの塔」1963年 37,7×46,6㎝。

パリで二番目に高い建物がキャンバス一杯反るように描かれています。

白い塔を浮き立たせている空も青く強く塗り込められました。

所によって触ると痛いほど絵の具が盛り上げられていました。

さて齋藤尚明氏にお借りしているアルバムの中に、水島清氏と収まる齋藤三郎の写真がありました。

「水島清展」で前列中央に水島清氏、その後ろ齋藤三郎。

「水島清展」で前列中央に水島清氏、その後ろ齋藤三郎。

髙田の人がほかにおられますので同地での展覧会でしょうか。

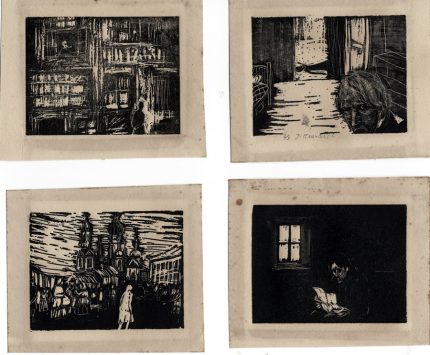

●最後に倉石隆による挿絵原画の版画です。

「罪と罰」の原画4点 各サイズは7,3×9,5㎝。

「罪と罰」の原画4点 各サイズは7,3×9,5㎝。

(ドストエフスキー著 中村融訳 1969年 偕成社発行)

現在この書物は「倉石隆の本展」として展示されています。

以上いずれの作品も、かって上越市で医業を営まれた亡きおばあ様のコレクションの中からお持ちくださいました。

作品の良さとともに、かって当地の同業者に熱心なコレクターがおられた事に深く感銘を受けました。

遠路作品をご持参くださったSさん、本当に有り難うございました。

本日はお若い女性お二人に「森のトマト畑」をお買い頂きました。

おうちへ帰って読むということ、如何だったでしょうか。

昨日のうろこ雲 11月に小島正芳先生の講演会「齋藤三郎と良寛さん」。

昨日はうろこ雲に目を奪われた。

寝不足解消の昼寝の後見た空は、まことに爽快で一遍に目が覚めた。

雲は想像以上に明るく、レンズを向けると空以外の景色が暗くなる。特に逆光ぎみのケースは著しい。

フィルターやpc上の加工など、調整可能なようだが、私には無理でいつも悩ましい。

仕事後駆けつけた夕陽の森公園の空。

仕事後駆けつけた夕陽の森公園の空。

不思議にも二色に分かれた。

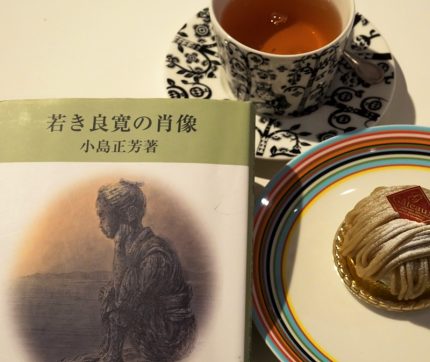

本日美術館で一回目を読み終えた「若き良寛の肖像」

本日美術館で一回目を読み終えた「若き良寛の肖像」

著者 小島正芳 考古堂書店 2015年12月発行

著者の小島先生は今夏全国良寛会会長に就かれました。先生により樹下美術館収蔵の軸「秋夜月弄」の詩が良寛の真蹟であることが分かり、先生とご縁が生まれました。

先生は新潟大学時代に書道を専攻され、髙田分校芸能科で齋藤三郎の講義を受講し感銘を受けられ、今日まで三郎を深く敬愛されておられます。

来る11月7日(土曜日)午後2時から樹下美術館において「齋藤三郎と良寛さん」の講演をして頂くことになりました。

数日後、フォーマルなお知らせを致しますが、コロナの状況から入場は40~45人様程度の見通しと考えています。

その折はどうか宜しくお願い申し上げます。

森のトマト畑の製本。

コメント

かつて紹介させて頂いた小生の昭和時代のつたない絵本「森のトマト畑」。

30冊ほど樹下美術館の窓口に置きましたところお陰様でなんとか全て売れました。

B5のやや厚紙にコピーしてホッチキス止め、それを製本テープで背当てする昭和もいいとこの手作りぶりです。

これまでの黄色の製本テープを赤にして本日8部作りました。

一冊24ページ 700円です。

一冊24ページ 700円です。

宜しければお手にとってご覧いただければ幸いです。

日中随分過ごしやすくなりました。まだ暑気がぶり返す日もあるようですが、しばらく着る物、掛ける物に気を使います。

雨でも霧でもゴルフは幸せの時間。

本日妙高市は妙高カントリークラブでゴルフだった。

曇りのち雨の天気予報が、雨で始まり霧で終わった。天候に不満を述べる人も時にはいるが、びしょ濡れになっても霧でボールがよく見えなくても、私なりにゴルフは幸せな時間。

これから晴れと時雨を交えながら高原は美しい紅葉に向かう。

一度見晴らしの良い妙高高原から、東方の米山、尾神岳から昇る満月を見てみたい。

晴れれば素晴らしい眺めになるのではないだろうか。

新潟市や県央のお客様、お葉書の方、取材された若いお二人 夕刻はみんなで聴いたSPレコード。

やや気温が下がり33度でとどまった当地。終始一定の風が吹いたため、暑さ和らぐように感じられた。

フェーン現象による熱波をもたらした台風9号が去ると、〝未経験〟とされる強さの10号が九州を狙っている。

昨日からニュースのトップで伝えられるようになった台風は現在920hPa。

こんな気圧で接近、上陸されたら正直大変なことになる。場所によっては70メートルの風になるという。

今後、新たな国のリーダーはコロナの前にこの台風が初仕事になるかもしれない。

本日樹下美術館は新潟市、長岡市、あるいは三条市からお客様がお見えになった。

また以前名を伏せて好意的なお葉書を下さった方にお会いした。

あるいは病癒えられたご夫婦と、SP盤ご持参のA氏とも久し振り。カフェのお客様たちと一緒に1951年の以下のようなSPを聴いた。

レコードはフォーレのエレジー、チェロはピエール・フルニエ。

しばしば耳にしたフルニエが写真のように端整な人だった、とは。

なんとも良い夕刻でした。

閉館近づくころ、居あわせた若い女性お二人が、たまたま取材に来られた上越タイムス記者のインタビューを受け、とても微笑ましかった。

現在コロナの対応でカフェの椅子を半分にしていますので、何組か入られるとすぐにいっぱいの感じになります。

館内は三カ所で窓を開けていますので例年より暑いのですが、風に気づくことがあり、一瞬の涼味になっています。

閉館後、庭の処理をしていると雲がもくもくとしていました。

庭を終えてほくほく線の場所へ寄りました。

雲さえ面白ければ電車を見ずにはいられない。

いつも子供のように、ここで撮っているので、運転士さんは私のことを知っているのだろうか。

時々、ぱーん、と警笛をならしてくださる。運転手さん、有り難うございます。

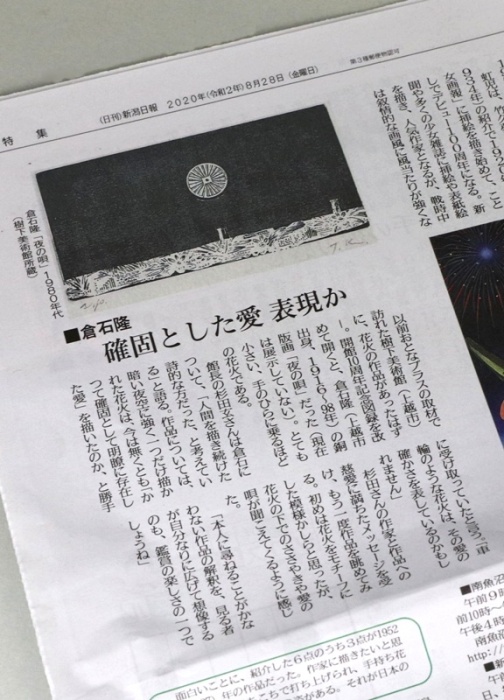

新潟日報「Otona+」に載った倉石隆の版画「夜の唄」。

新潟日報のユニークな夕刊「Otonaプラス」。

内外のニュースほか、県内の生活・文化に関係した記事が凝縮されています。

中でも12面紙面の表紙から3ページを占める特集の充実ぶりには驚かされます。

2017年5月には樹下美術館が特集され、熱心なライターさんに詳しく取材と紹介をして頂き、沢山反応がありました。

このたび去る8月28日号の〝たずねるつながる〝は「画家が見つめた花火」という芸術ジャンルの特集でした。今年コロナ禍のため各地の花火大会は中止の止む無しです。

そこでせめて紙面を用い、花火をモチーフにした県内の美術館収蔵作品を見て廻る企画がありました。

2017年と同じライターさんから事前に連絡があり、意外に該当作品が少ない、ちなみに当館図録収載、倉石隆作品の版画「夜の唄」に花火が描かれていたように思うが、と問い合わせがありました。

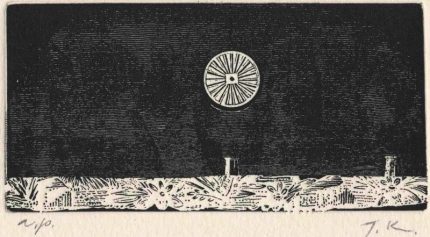

「夜の唄」は縦横5,5×10,9㎝の小さな作品です。タイトルは「夜の唄」とありますが、描かれているのは花火だと思っていました。そのことなど、主観をまじえてお話のやり取りをした結果、紙面では以下のような記事として特集の最後を飾っていました。

以下は収蔵している原画です。左下端のエディションナンバーが、a、p(アーティスト・プルーフ)と書かれていますので、作品は作家保存分ということになります。

「夜の唄」

「夜の唄」

円(花火)をわずに中心を外して描くのも作家のセンス。

問われてお答えしたのは、倉石隆は詩的な人だったこと、夜空の円を花火だと思っていたこと、明瞭な形状から、花火はかって存在した確かな愛ではないかということ、そして車輪のような円は愛の強さかもしれない、と勝手な印象をお伝えしました。

また、物故により作家に尋ねることが叶わない作品の解釈を、鑑賞者が想像してみるのも、楽しみの一つでは、と追加させてもらいました。

ライターさんはとても上手くまとめてくださり、感心しています。

さらに氏は下に描かれた花園風のあしらいに注目され、〝そこからささやかな愛の唄が聞こえてくるように感じた〟と綴られました。

それによって「花火」と「愛」と「唄」が繋がりました。

私はともかく、ライターさんはさすがです。

小さな版画から、倉石氏の作意や秘めたる物語まで勝手にイメージをふくらませ、それを許して頂いた企画の大らかさに敬服しました。

関係者の皆様、ご取材とご掲載まことに有り難うございました。

特集には富岡惣一郎、草間彌生、岡本唐貴、蕗谷虹児、倉石隆の作品が掲載されていました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月