文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

“春なのに”というヴォーカル曲と演奏 東日本のコロナ拡大傾向。

日中空はしっかり曇り、本日いつものA氏とともに初めてのBさんC氏とゴルフをご一緒しました。

初めての方とも楽しく回れるのがゴルフ。極地を思わせる気象のもとでもやろうと思えば出来る?のもゴルフ。私は後半崩れたが納得がいくラウンドでした。

あいにくのお天気で、レンズ雲を交えいろいろな雲が出ては消え、雨もぱらつき風も吹き、何とも活発な曇り空でした。

今ごろはまだお天気が安定せず、善し悪しを繰り返します。

本日動画サイトから以下、「It Might As Well Be Spring」を三つお借りしました。

“まるで春のよう”とか“春なのに”などの邦題が付いているこのジャズ・スタンダード曲は不安定な春の気分を歌っています。

ブロッサム・ディアリーのピアノ弾き語りです。

フランスを行ったり来たりしたディアリーはフランス語で歌っています。

風の柳のように騒がしい心、一方誰かが待っていそうな気分、などと

英語の本歌では歌われます。

上掲のみずみずしい録音は1957年。動画メモによれば、サイド・メンのベースはオスカー・ピーターソンを支えたレイ・ブラウン、ドラムスはカウント・ベイシーを支えたジョー・ジョーンズという輝かしさでした。バック・コーラスもいにしえのディズニー映画のようで私は好きです。

こちらは初めて観たビッグ・バンドの演奏です。

素晴らしいテクニックとアンサンブルは大人のバンドそのものですね。

曲はリリカルなケニー・ドゥリューにぴったりです。

切れ味良いN.H.Ø.ペデルセンのベースも歌い、

エンディングの余韻といい、何とも言えません。

春なのに春のよう、と時期はずれ風に色々連ねて申し分けありませんでした。

ところで宮城、山形、福島、長野、群馬。新潟県など、今までになく中東部のコロナが盛りはじめ雰囲気が悪い。

反対に西南では下火に見えなくもない。すでにウイルスは夏へのシフトを始めたのだろうか。

山形の飲食関連の店主が、感染を出す前に自分で閉める、とインタビューで答えていた。

東北の実直さが効いてブレーキが掛かれば良いが、この方達こそ国に守ってもらいたい。

多くの人の苦悩をよそに、ニュースが伝える聖火リレーはひとごとのようにどこか空しい。

本日樹下美術館のホウキザクラと向こうはハクモクレンです。

本日樹下美術館のホウキザクラと向こうはハクモクレンです。

双方はともに大きい木ではないのですが、写真はかなり立派に見えます。

金沢市のお土産、諸江屋のオトギクズユ。

過日、金沢に詳しい方が国立工芸館に行ってきました、と言って諸江屋のお菓子「オトギクズユ」のお土産を頂いた。

2020年、金沢市に開館した国立近代美術館の工芸部門である国立工芸館を観てこられたということだった。

あまり出ない私達。でも出かけられた方が見えては時にはこうして情報やお土産を頂く。2月の十日町博物館行きもそのようないきさつがあり、“皆様から聞いた”という、それがまた楽しかったのだと思う。

いろはカルタのように、どこか懐かしいパッケージの「オトギノクズユ」

いろはカルタのように、どこか懐かしいパッケージの「オトギノクズユ」

熱湯を注いでかき混ぜると、あら不思議今はむかし、軽い甘みのくず湯が出来る。

熱湯を注いでかき混ぜると、あら不思議今はむかし、軽い甘みのくず湯が出来る。

小さなカキモチのようなものが2個浮く。

是非とも金沢へ行き、国立工芸館を訪ねたい。また嬉しい低カロリーのオトギクズユを少しまとめ買いし、しばらく昼食時に飲んでみたいと思った。

いよいよ明日開館 あらためて「齋藤三郎の絵と書」「倉石隆の肖像画と自己投影像」 ある記者さんと「馬上の人」

いよいよ明日が2021年度の開館になります。

本日ぎりぎりまでかかって来館者様に配る展示作品の紹介文を作りました。樹下美術館は全く小さく、その一から十まで個人施設です。自分が楽しむ室を皆様に開放せて頂くという、我が儘な本質のもとに始まり今日まで営み、今後も変わりなく推移することを願っています。

そうは申せ、一旦美術館と称すれば一種公共性を帯びるのは自明のこと、一応の自覚をもってやってきましたが、もとより凡庸浅学のうえ怠惰な日常。学識的な言動には全く曖昧さを禁じ得ません。

左様に以下展示の概要説明も自己流の域、ある個人の見解ということで、お許し頂かなければとお願いするばかりです。

勿論、責任や勉強のため皆様のご意見ご助言はこれまで通り、貴重なご好意としてお聴きして行きたいと思っています。

それでは、

●陶芸作品展示「齋藤三郎の絵と書」

旧栃尾町(現長岡市)出身の齋藤三郎は18才の時に陶芸の道に入りました。後に絵付け陶芸の人間国宝になる二人の陶芸家、近藤悠三、次いで富本憲吉に師事したのはとても幸運だったと言えましょう。

5年もの修業を完遂し得たのは三郎が造形、絵付け、書、教養、それぞれに優れた才を有し、師達がそれを高く評価していたためだと考えられます。

中国出兵後、帰国し上越市寺町で窯をひらいた三郎は、民藝風な素地に江戸時代の琳派に通じる趣きを重ね、加うるに師の富本氏に連れ添って訪ねた九谷の陶風を自らのものともしました。

絵付けのモチーフはあまねく雪国の草木であり、風雅のうえに親しみと上品さが滲む作品を沢山造りました。

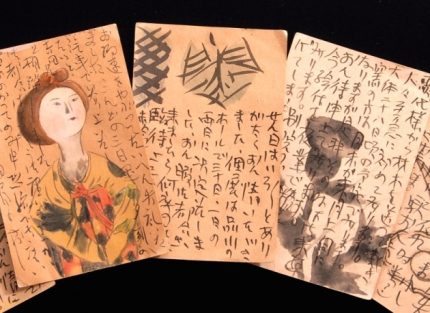

この度の展示では、氏の書にも光を当てましたので、関係する作品や手紙類をどうかご覧下さい。

大変勝手な印象ですが、書にも氏が愛した草木の品と流麗さ、繊細さと強靱さなどを見るのは私だけでしょうか。 みなが草花を愛するように、氏の書もまた私達を惹きつけるにちがいありません。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

昭和20年代中頃、芸術家はおしなべて貧しく、手紙は近況を告げると同時に、支援者に助けを働きかける重要なツールでした。三郎の手紙と作品に動かされ、父は喜んで窯出しに向かっていました。良い手紙を書くことは生きるためにとても大切だったのですね。

●絵画作品展示「倉石隆の自画像 自己投影像」

倉石隆が敬愛したレンブラントはじめ、内外の画家は好んで自画像を描きました。人間を描いた倉石氏も当然そうしました。しかし氏の当館収蔵のそれは作品「みつめる」以外一般のような肖像ではなく、別の形を借りそれに投影させ(表象させて)描かれました。

展示作品の多くは愚者、空腹、ピエロ、漫画風に悩む人、壊れた操り人形など、いずれも存在の負に自らを投影しています。

自己のネガティブな要素を描くこと。それには相当な覚悟と自己追求の深刻な作業が必要だったに違いありません。ですが何度もやり直しの跡が見える作品を眺めるにつけ、どこか吹っ切れた感じを受けるものもまた事実です。

「黄昏のピエロ]はやはり悲しいです。しかし孤独は万人がともにする人間の一面であり、共感と親しみを覚えるのですが、如何でしょうか。

最後に「馬上の人」です。この氏は前進しています。オレンジの光の中を、馬に乗って坂を上ろうとしています。1979年、後期にかかろうとする時代における挑戦の決意でしょう。その男を隅に小さく描いたのも氏の美学ではないかと思うのです。

初めて人馬を拡大してみました。

初めて人馬を拡大してみました。

とても格好よくテンポ良く描かれていますね。

その昔、最初に「馬上の人」を展示した時の事、ある方とお話ししました。人物をドン・キホーテに見立てているのでしょうか、と述べると、その人は、いやこれは倉石氏の挑戦の決意を描いているのでは、と仰いました。目を凝らすと人物の姿勢、馬の歩みの力強さから、確かに氏の仰る通りだと心から同意し、私自身ほっとしました。

その方は当時、ローカル新聞の記者さんでした。よくお話しする機会があり常に高い見識に驚かされました。

本日冒頭でごちゃごちゃと並べましたのも、「馬上の人」にまつわる記者さんとの話を思い出したからでした。

明日からの開館、コロナに配慮しながら慎重に始めたいと思います。

皆様をお待ち致しています、どうか宜しくお願い申し上げますす。

大変申し分けありませんが、

●3月31日まで午後1時~5時の開館。

●この間は飲み物およびケーキのサービスに限定させください。

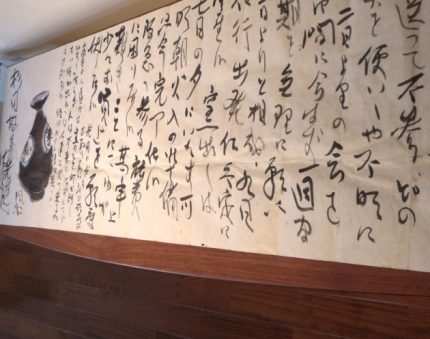

「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」と齋藤三郎作品 3・11のこと。

書物「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」 全二巻 序・泉田玉堂、 執筆・小島正芳、 企画編集・ 関谷徳衛 淡交社発行 2021年2月26日発売。

執筆者の小島正芳さんから届けられた函入りの大型本は素晴らしかった。

かなり昔、何冊かの良寛さんの本をすがるようにして読みそれなりに心酔した。何も無いというが全てがある人、良寛。そんなイメージを今でも抱いている。

このたびの本は一言で言えば「美しい本」だと思う。渋いグリーンを基調にした装丁が施された函入りの上下二巻は読みやすく、大変親切に編集、執筆されている。良寛は勿論、その縁者、後年の理解者、名だたるフアンまで作品と説明は逐一丁寧だった。

第一巻は作品写真で、それらは大きく色彩は自然で、釈文や読み下しが附され心おきなく鑑賞できる。第二巻は作品のモノクロ写真の再掲にさらに詳しい解説が加わる。

巻末に附された良寛の年譜、系図、440余人にわたるゆかりの人々や膨大な参考文献などは綿密で、専門書と同時に安心な入門書でもあるまいか、と思った。

ページをめくる度に師の貧しさと清らかさ、美しさと深さ、あるいは人間らしさなどが浮かび、読む人それぞれの良寛に出合うことができるのではないだろうか。

渋いグリーンを基調にした函と本の麗しい装丁。

渋いグリーンを基調にした函と本の麗しい装丁。

お茶を服すように爽やかな印象。

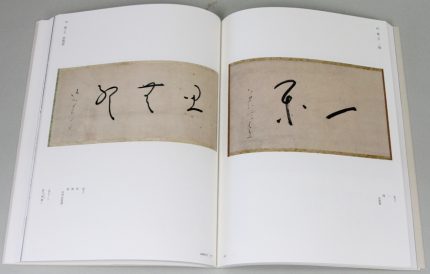

本中の一部。一閑(右)および思無邪(左)。

本中の一部。一閑(右)および思無邪(左)。

以下解説の要旨。

閑は心の中がのどかで無心であること。良寛が大切にしていた心境。

思無邪:思ひ邪(よこしま)無し。論語にある言葉。

執筆の小島先正芳先生がよく口にされます。

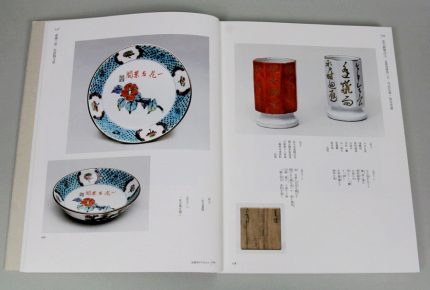

特筆中の特筆。

特筆中の特筆。

ゆかりの人として齋藤三郎作品(左)が掲載されている。

皿のふちに良寛の詩から「花開蝶来」がしたためられている。

右は北大路魯山人の筆筒(ひっとう)。魯山人と並び示されるとは。

「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」 (株)淡交社 令和3年3月12日 初版発行

A4判変型 2巻セット(ケース入) 総400頁 (カラー208頁・モノクロ192頁)の体裁で17600円です。

●ちなみに細川家ゆかりの永青文庫美術館(東京都文京区目白台)で「心のふるさと良寛 Ⅱ」が今年4月24日~7月4日の会期で開催されます。

小島先生は本展も監修され、齋藤作品が展示される予定ということで、とても光栄です。

●先生の講演会「齋藤三郎の絵と書」が来たる4月3日、午後3時から樹下美術館で開催予定です。

さて本日、東北大地震から10年が経ちました。当時仙台市に二家族、南三陸町に一家族の縁者がいました。いずれも直ちに音信不通となり、特に南三陸街町の弟は6日間も音信が途絶しました。

被災地の心配ばかりしていたせいか、長い揺れを覚えていますが、その時家に居たはずの自分はどこで何をしていたのかさっぱり思い出せないのです。仙台の無事は間もなく確認できましたが、南三陸町の方は、弟と親しかった小室等さんのルートから無事が知らされた経緯がありました。

丁度新潟市の知足美術館で拙植物画の個展会期中。順調に推移していましたが、それどころではなくなりました。

ところで良寛の時代に三条を中心に震度7,1607人が失われる大地震が発生し、良寛は深く悲しみ、被災者を励ましたといいます。

地震の詩があり、その一節に“凡て物微より顕に至るは亦尋常”とあり、今日のコロナ禍にも通じる観点が示されていました(上掲本から)。

すべて物事は、かすかな兆候から始まり大事に至るのは世の常と述べているようです。

長くなりました。

二回目の寒波。

外れるのが普通だった昔の天気予報と違って近時の予報はピタリと当たる。それで予報の事を、当たるとか外れるなどいう言い方をしてはいけなくなった。

その当たる予報どおり今日は降った。特に昼からは本降りとなり施設行きで何度か除雪車を見た。

苺の香りのチョコレート。

苺の香りのチョコレート。

毎年義理堅い施設の看護師さんたちから頂く。

有り難うございました。

さて今回の寒波も相当強そうだ。

だが空は1月の豪雪で雪を使い過ぎているので、あれほどまでにはならないのではと思っている。

明日も降るようであり、念のため手を貸して頂ける方に明日朝の除雪をお願いした。

道がついた大潟水と森公園 戻って来た水鳥たち 「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」。

好天の今日は大潟水と森公園を歩いた。

去る1月18日に行った時は豪雪によって南のトイレ棟まで200メートルほどの道だけだった。それが本日ほぼ全周出来るまで除雪が進んでいるようだった。

好天の週末、多くの人が歩きソリ遊びに興じる子供達の声が響いていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

湧水と雪解け水が一緒になってゆっくり流れている様子。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

吉川区長峰の水田で一心不乱に食べるコハクチョウ、マガン、オオヒシクイ。

さて明日ヴァレンタイン・デイ。

以下は私がよく聴いた昔の歌手の「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」です。

ペリー・コモの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1961年予備校に入った年に初めて買った25センチLPに入っていました。

イーディー・ゴーメの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1960年代に2回グラミー賞に輝いた人。

仲の良い夫スティーブ・ローレンスとのデュエットも評判でした。

音楽の好みはほぼ30代までのものが生涯続くと、何かで読んだことがあります。それは如何ともしがたく私にも当てはまり、本当に困るほどです。

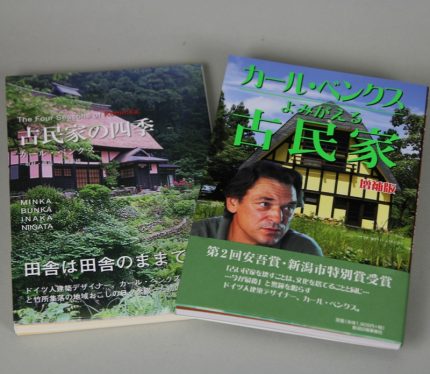

昨日の続き、無名の家屋と民藝の遺産。

最後に本を求め、カールベンクスさんのコンセプトと美と励ましが詰まった松代のカフェを後にした。

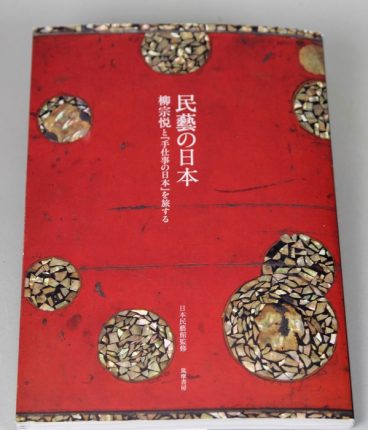

購入した本。

購入した本。

陽はまだ残っている。次は直江津に戻りエルマールは無印良品へ向かった。お目当ては「民藝 MINGEI 生活美のカタチ展」。

国内および半島の「民芸」として選ばれた生活用品が澄んだ室内に展示されている。大切に使われて磨かれた品々はこざっぱりとして素朴、かつ一種格調まで備わっている。

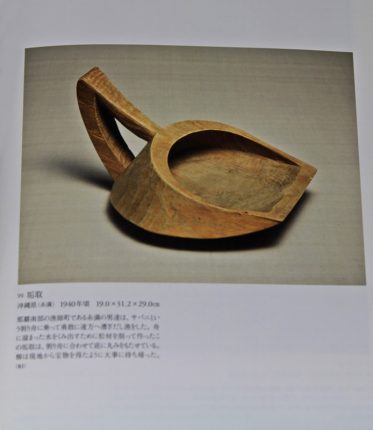

展示品から舟底の水を掻き出す道具(書物「民藝の日本」から)。

展示品から舟底の水を掻き出す道具(書物「民藝の日本」から)。

用、美とも申し分無い。

会場で求めた「民藝の日本」

会場で求めた「民藝の日本」

日本民藝館監修 (株)筑摩書房 2019年4月23日初版第二刷発行

仕事向きの品、衣類、食器などなど。大切に使われることを願って作り、願いに応えて使う。双方が一致して生まれた品に美しさを見いだした柳宗悦ら民藝の先人の眼力にあらためて感服せざるを得ない。

私が知っているコレクターさんは優れた眼をお持ちになり、この分野の品を一生懸命探求されている。

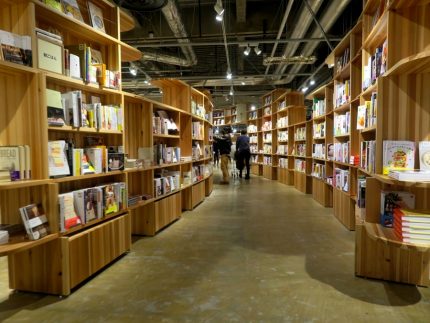

しっかりと芯がある良い展示を観たあと、館内を歩いた。

店は旗艦店「無印良品 銀座」に匹敵する世界最大級の広さだという。

店は旗艦店「無印良品 銀座」に匹敵する世界最大級の広さだという。

本好きにはたまらないであろう広い書物のコーナー。

さて松代の古民家と無印良品は経営が個人と大企業で別れるが、概念が似ている。作る人も使う人も無名という点で、あるいは品がどこかで自然と繋がってるという点においても共通していた。素朴、丈夫、淡い魅力などが要点であり、このようなコンセプトはコロナ時代の価値感に沿っているように思われた。

最後に、長い努力が実り豪雪の松代で再生された古民家を使う移住者が着実に増えているという。一個人の情熱と雪国の古民家が如何に力を有しているか、ひしひしと実感された。

購入した3冊の本は樹下美術館の開館後カフェにお出しします。

春になったらカール氏の建物が集まる竹所(たけところ)を訪ねてみたい。

十日町市松代のカールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIーを訪ねた。

折々にカールベンクス氏の十日町市松代における古民家に関係する仕事をテレビなどで視聴していた。

今年になって丁寧な集材番組があり、つぶさに観た。豪雪後交通が良くなったら行ってみよう、と考えていた所へ本日の好天。急遽妻の友人と三人の小さな旅になった。

すでにお出かけされた方は多いと思われますが、途中写真を撮りながら片道小一時間は、コロナ時代にあって十分な“旅行”になりました。

川はさらさらと流れ、山の雪はゆるっとしていた。

川はさらさらと流れ、山の雪はゆるっとしていた。

強い日射しの中、春の足音が感じられる。

目的の「カールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIー」

目的の「カールベンクス古民家カフェ「渋い」ーSHIBUIー」

遅い昼食で二人はキッシュ、私はオープンサンドを美味しく食べた。

遅い昼食で二人はキッシュ、私はオープンサンドを美味しく食べた。

グランドピアノもある広い店内は見所満載。

欄間、梁そして仏像と、さまざまな彫刻を見た。

欄間、梁そして仏像と、さまざまな彫刻を見た。

古民家や廃寺のものをブラッシュアップしたものだろう。

かっての彫刻師、仏師、そして大工さんの渾身の技が蘇っている。

これらの設えや調度品は威張ることなくそっと配置されている。それこそカール氏独特の美意識であり奥ゆかさではないか、と思った。

食事を終えると居あわせたベンクスさんが二階を案内して下さった。すでに50の日本古民家を再建、移築をされているドイツ人建築家は私と同じ年生まれ。異国の人の創意工夫と情熱が伝わる場所は素晴らしく、一瞬にして元気を鼓吹された。

ブログ記載中、深夜にかけて看取りがあり途中中断しました。明日続きを書かせて下さい。

過日DVDで観た大映映画「婦系図(おんなけいず) 湯島の白梅」 運転免許証更新。

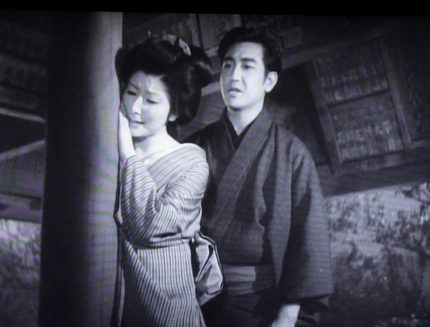

去る1月24日にDVDの1955年制作映画「婦人(おんな)系図湯島の白梅」を観たことを書いた。

それまで物語を読んだことも観たこともなく、伝わる「別れろ切れろは芸者の時にいう言葉」のセリフがどんな場面で述べられるのかなど興味深く観た。

あらすじとして、

ドイツ語辞典編纂に取り組む教授の愛弟子・早瀬主税(鶴田浩二)は将来を嘱望されている。彼はもと柳橋の芸者だったお蔦と密かにつましい所帯を持っていた。ある日お蔦はスリが起こした事件に巻き込まれ新聞沙汰になり、二人の仲が明るみになる。恩義のある教授の知るところとなり叱責され、世間のさらし者の身となった主税。ある晩新婚の仕度に勤しむお蔦を近くの湯島境内に誘い、“死んだ気になって言う”と述べて、お蔦に別れてくれと告げる。

以下2枚は美しい山本富士子のお蔦。

以下は主税が別れを切り出す湯島天満宮(湯島天神)の場面。

湯島天神の場面はセットだとしたら造作の美術は素晴らしい。

湯島天神の場面はセットだとしたら造作の美術は素晴らしい。

一昨年訪ねて見た通りに渡り廊下も出てくる。

さて、

「別れろ切れろ云々」は、映画で以下のように別の言い方だった。

「切れるの別れるのってものはね、芸者の時に言うものなのよ」、「死ねと言われればいつでもはいと言います」と続けられた。

そもそも泉鏡花の小説「婦系図」に湯島天神の場面は無く、後に芝居向きの台本として鏡花自身によって書かれたものらしい。

湯島という場所は、一帯に多くの大学や学問所がある文教的な場所であると同時に歓楽街もあった。そこにおける学問と恋、義理と人情、身分と世間などの劇的な要素が絡んだ物語は、身近なものとして広く受け入れられたと考えられる。

次は映画の場面を背景に歌われる鶴田浩二の「湯島の白梅」です。

二人は別れ、主税は郷里へ帰り塾を開き、残されたお蔦は病に伏す。臨終間近となったお蔦の床に悪かったと言って教授が駆けつける。教授もかって同じ道を歩んだことがあったのだ。教授の電報で容態を知った主税は間に合わなかったが、変わり果てたお蔦の枕元に添えられた白梅がひっそりと咲いている。

湯島の白梅は新派の芝居で有名で、映画も数本あり同名の歌も多くの人に歌われている。冒頭の聞き慣れた台詞はある歌手の歌に挿入されたセリフで、それが常套句として拡がったようだ。

昨年正月はまだコロナ騒ぎは無く、年末の鎌倉行きの前日湯島天神を訪ねブログに書いた。鎌倉では行く先々の社寺で見事な梅林を見た。いずれも蕾で、春近づいたら是非花を見たいと思い、行程を予約していた所コロナになった。今となっては湯島も鎌倉も夢のまた夢のように覚える。

昨年の鎌倉行きです。鎌倉その2 その3

本日午後ある方から誕生日祝いのお菓子と本を頂き、寒い日にあって心温った。

後で運転免許証の書き換えで直江津へ行った。時節がら書き換えはいつも寒く、しばしば雪がもさもさと降り、駐車に苦労した。本日行ったのは新しく移動した場所で、駐車場は立体。スタッフはとても多かったものの不慣れな私は何かと戸惑った。

雪のなか小林古径記念美術館の後期展示を観た 本日は誕生日。

昨日日曜日は南掘で白鳥を見た後小林古径記念美術館を訪ねた。

昨年10月新規開館して始まった企画展「上越 美術のチカラ 展」は今年になって後期展示が始まっている。

駐車場は広くあいている。

駐車場は広くあいている。

だが先の豪雪の凄まさを窺うことが出来る。

ちょうど宮崎館長さんが顔を出され、ご親切にも案内してくださった。

疲れずに観られる丁度良い作品数。全て力作であり、必ずどこかに見所があってみな楽しめる。各展示場所の明暗も面白いとあらためて感じた。

以下展示のごく一部です。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

初めて観た古径作「作榊原康政檄文染筆之図」(部分)。

髪の毛の何分の一という繊細な線は一種凄味でもあろう。

激しい表情が多い歴史画で、人物達の品の良い顔立ちに作者の骨頂。

藩主康政が織田家を裏切った秀吉を非難する檄文を書く有名な場面だという。

春香という雅号が見えたが、古径以前の号であり、貴重な初期作品。

古径「柿」

古径「柿」

穏やかな柿が二つ。安定感のある輪郭線が魅力的だった。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

筑波進(1937~)「現代世相考」。

饗宴の廃墟にかすむように消える階段。

繁栄の中に伝えるべき実相を見つけるのは難しい課題。

が、希望が無いわけではない、と述べているようでもあった。

重いテーマだが、緻密で美しく感じた。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

大口満(1955~)「新雪の漁師小屋」。

朽ちた小屋を新雪が優しく覆う。去った時代と人への鎮魂であろう。

小屋の壁の赤い色に、かって燃やされた命が表象されているようだ。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪がそのまま見える明るいガラスの回廊。

雪によって斎藤真一の瞽女やガレ作品がしみじみと冴える。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

雪中踏ん張る掘川紀夫作「テンセグリティ」。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

陶磁器作品が並ぶ古径邸画室。

三角に組まれた入り口の雪除けが効いている。

豪雪のただ中は本当に大変なことだったと思う。

画室玄関に生けられた春の花。

画室玄関に生けられた春の花。

青磁の器も素晴らしく、春の息吹を感じさせるもてなしが嬉しい。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

陶芸クラフト運動を先駆けた内田邦夫の茶器。

過去の貴重な作家の認知は公的美術館の大切な仕事。

江戸末~明治・大正・昭和の越陳人や深林人、仙堂などの山水画は郷土作家ならではのシンパシーを感じ、穏やかでほっとさせられる。

雪中の古径邸。

雪中の古径邸。

緩やかにカーブがついたむくりの屋根にあらためて眼が行った。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

明るい長廊は雪の重圧をかわしていっそう価値を発揮している。

市街地の雁木に共通する意義と眺め。

新規開館後の最初の冬をけた外れの豪雪に見舞われた美術館。十分に対策されていたと思われるが、厳しく試されたにちがいない。館長、スタッフの心配と除雪の苦労は想像するに余りあるが、乗り越えられほっとされたことだろう。

上越ゆかりの作家達の展示。

ここに生まれ育った人、やって来た人、それぞれの作品が大雪の中でチカラをみなぎらせている。忍耐強く穏やかな人柄の底に秘められる情熱。厳冬に見た郷土の芸術家の作品は、ややもすると沈みがちな冬に力と明るさをもたらすものとして心に深く収まった。

雪国の美術館とその作品を雪の季節に観るといっそう愛着を覚える。駐車場はきれいになっていて、多くの方に観て頂きたいなあと思った。

さて本日は誕生日。同じ誕生日の父の年を越えたことになり、過ぎた1年の無事に感謝し、父には申しわけ無い気持がよぎった。いつもながら親子して寒い日に生まれたものだと、思った。

バースデーケーキ。

バースデーケーキ。

カップに入ったシフォンケーキを美味しく食べた。

可愛い器はイギリスのミッド・ウインター社製のアンティークです。

同社の以下ザンベジは樹下美術館のカフェでお出ししています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月