文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

新潟市で二つの展覧会 空港のひととき。

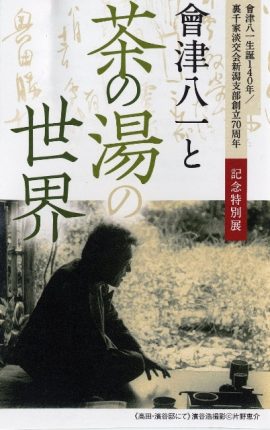

昨日日曜日は、新潟市で開催されている二つの展覧会「會津八一と茶の湯の世界」および「コレクター福冨太郎の眼」を観に行った。

実は二日前の木曜日午後に行く予定だったが、極端な寝不足で本日に延期していた。

しっかり寝て9時45分に出発した。

「會津八一と茶の湯の世界」はメディアシップが会場。5F會津八一記念館で生誕140周年、裏千家淡交会新潟支部創立70周年の特別記念事業として10月2日~12月12日で行われている。

当時髙田に住んでいた写真家濱谷浩氏撮影の會津八一。

当時髙田に住んでいた写真家濱谷浩氏撮影の會津八一。

濱谷氏宅におけるスナップ。

(入場券から)

會津氏の茶の湯は作法に捕らわれず、食事や晩酌のあと如何にも美味しく飲むおおらかな茶だっという。

会場には終焉の地、現在の北方博物館新潟分館や、関係があった裏千家茶道淡交会など茶道や八一にまつわる品々が丁寧に展示されていた。

氏の書簡に現れる繊細な心使い、あるいは上品の極みの良寛の書、坐忘斎お家元の端整な軸などを観て心洗われる思いがした。

齋藤三郎・尚明親子の茶碗と水指しも展示され、ゆかしく拝見した。

折角のメディアシップ。昼食に19Fで鉄板焼きを食べた。

何十年振りの鉄板料理、妻はハンバーグ、私は鯛。

何十年振りの鉄板料理、妻はハンバーグ、私は鯛。

非常に丁寧に料理され最後は炎が上がった。

食後別会場で市民の絵画と写真の作品展が開かれていて入ってみた。日頃の努力が窺われる作品が並び、かなり驚いた。

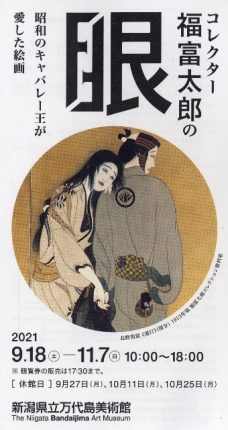

続いて新潟県立万代美術館で9月18日~11月7日までの「コレクター福冨太郎の眼」展へ。

鏑木清方から始まるコレクション。近代日本美術が中心だが高橋由一、萬鐵五郎、岸田劉生、木村荘八、村山槐多、佐伯祐三らの明治大正時代の油絵から戦争絵画まで膨大だった。とても高価だったことだろう、すべてが力作だった。

日本画の美人達は幽霊のようにはかなげなものから、妖艶さや存在感に圧倒されるものまで並ぶ。良い作品を観ていると優れない体調までが良くなった、と述べるなど、福冨氏が心身からの鑑賞者だったことが伝わった。

秋の陽は短い。

夕暮れの新潟空港を目指した。車のナビがまだ来ていないこともあり、途中少々手間取った。

建物のデッキでFDA一機の到着と一時間後の出発を眺めた。

待っていると間もなく一機が降りて来た。

待っていると間もなく一機が降りて来た。

向こうに大きな船影が写り、旅情がつのる。

温かい飲み物を手に、さほど寒くもなく、心はずむ機体と発着作業の手際を眺めた。

コロナ禍のせいで明らかに減便。ゆっくりでも良い、いずれかっての賑やかな空港に戻ってもらいたい。

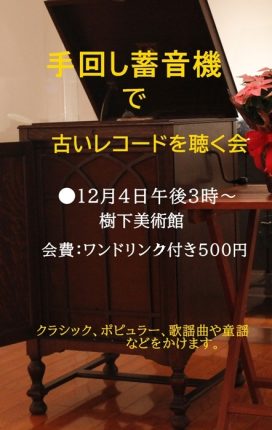

12月4日(土)午後3時から手回し蓄音機で古いレコードを聴く会。

10月も下旬、秋はますます深まるようです。

昨日最後に記載しましたが、12月に「手回し蓄音機で昔のレコードを聴く会」を催します。

【手回し蓄音機で古いレコードを聴く会】

●日時:12月4日(土曜日) 午後3時から

●会費:ワンドリンク付き大人お一人500円

●席数:コロナに配慮して30席まで予定

●途中、休憩時間に珈琲、紅茶をお出し致します

●クラシック名盤、古いポピュラー、歌謡曲などです

●お申し込み:美術館の窓口か、お電話025-530-4155 でどうぞ。

“師走のひととき、古き良き時代の音楽でご一緒に楽しみましょう”

開催中の「上越のみほとけ」展 何度も観たい貴重な展覧会。

一昨日月曜日午後は晴れ。

上越市立歴史博物館を妻とその友人の三人で訪ねた。

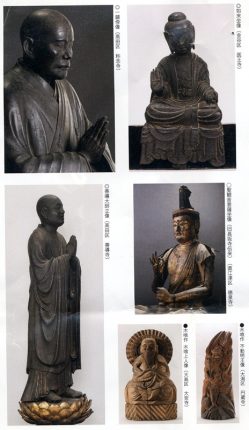

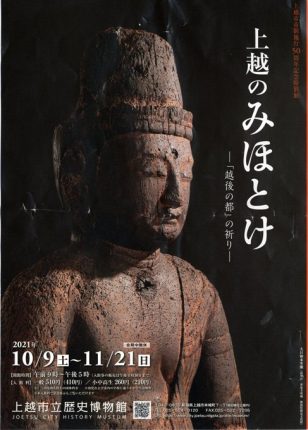

博物館の企画展は「上越のみほとけ」、サブタイトルにー「上越の都」の祈りーと附されている。

日曜日の小林古径記念美術館の訪問の際も観たので、連日の鑑賞だった。

11月21日まで開催の展覧会チラシ。

11月21日まで開催の展覧会チラシ。

大日如来坐像 平安時代後期 普泉寺(清里区馬屋)

2室に分けられた会場の最初の展示室はチラシの大日如来座像が正面で待っている。像高がおよそ150㎝近いという大きな像は、雨ざらしの時を経た模様で、すっかり素地が現れている。しかし全体は丸みを帯び、豊かで上品、とても穏やかだった。

痛々しいまで風雨にさらされながら、目と口元にはありありと慈しみをたたえている。如来そのものと仏師、あるいは像を残した地域の力に胸打たれた。

上掲の右上は大貫、医王寺の如来座像、重要文化財、像高17、2㎝と小さな像。しかしながら展示仏では最も古く、飛鳥時代後期のもの。

災禍により頭部を右に傾け、表情は愛らしい。7世紀後半、飛鳥の都で作られた仏像が当地にあることはとても貴重だと思う。小さな仏像が集めたであろう信仰と尊崇の念が偲ばれる。

同左下は寺町二、善導寺の善導大師立像で像高126,9㎝、鎌倉時代、重要文化財。

この像のことは長く話に聞いていた。今回初めて観たが存在感はさすがだった。一目見て、35年前に京都の六波羅蜜寺で観た空也上人像を思い出した。

南無阿弥陀仏の6体の小さな仏(化仏)を口から吐き出す上人は、短い衣に仏具をまとい、念仏を唱えながら仏を、もしかしたら母を求めているのではないかという当時の印象が浮かんだ。

六波羅蜜寺の空也上人像

六波羅蜜寺の空也上人像

(Wikipedia空也より)

善導大師像も口を開き、声を出している(念仏を唱えている)。像には上人と同じく六化仏を乗せた針金を口から出していた跡があるという。

だがそれを見ることは無くとも一心な祈りと一種恍惚感は真に迫る。無駄の無い確固たるリアリティなどから鎌倉期から起こる慶派の優作と賞され、中央から有力な参拝者があったと伝えられる。腕から真下に流れる衣も美しかった。

みな良かった中で、大潟区は瑞天寺の聖観音菩薩坐像 像高151㎝ 平安時代後期、県重要文化財に惹かれた。ゆったりした像形、大きな切れ長の目が印象的で、何でも許してくれそうだった。こんな仏像と暮らせたらどんなに安寧だろう、と思い、実は再度観に来た次第。

第一室に展示された仏像の殆どは鎌倉期までのもので、いずれも長い歴史を刻んでいる。展覧会はー越後の都の祈りーのサブタイトルがあるが、かって広く頸城平野の山間や山裾の寺院に安置されたものが少なくない。

さらに多くが火災、戦渦などで安置場所を転々とし、今日に至っている。来歴の厳しい運命を考えれば、いっそう今ある姿に堂々とした存在感を感じる。

展示では仏像の光背や装身具、あるいは持物、例えば聖観音(しょうかんのん)の蓮などが外されている。そのため仏には普通には無い生々しさと迫力が見られた。

第1室の多くの如来、さらに2室には珍重な懸仏と見事な木喰仏が揃っていて、このような展覧機会はめったに無い。

写真と実物では全く違う。

居ながらにしてこれだけ地域の仏像を観ることが出来るとは、幸せなことだ。

悪天候の季節になったが、ならばこそまた訪れたい。

魂込められたものには魅力がある。想像を越える素晴らしい展覧会だった。

とても良かった「永青文庫所蔵 近代日本画名品展」。

昨日日曜日、上越市立小林古径記念美術館と上越市立歴史博物館へいった。

あいにくの雨降りだったが駐車場は満車で盛況だった。

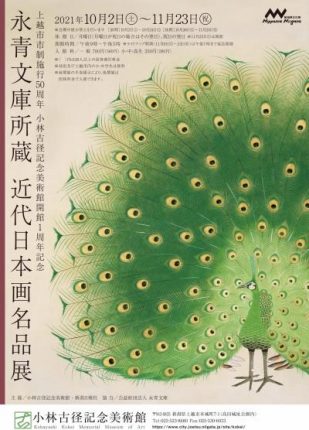

古径記念美術館の永青文庫所蔵 近代日本画名品展は前期展示だった。

永青文庫は小林古径はじめ近代日本画家たちの主要なパトロンの一人細川家16代、細川護立(ほそかわもりたつ:細川護煕氏の祖父)の収集品を収蔵展示している。この度は市制50周年および同館一周年記念として同文庫やその寄託先である熊本県立美術館の貴重な協力のもと開催された。

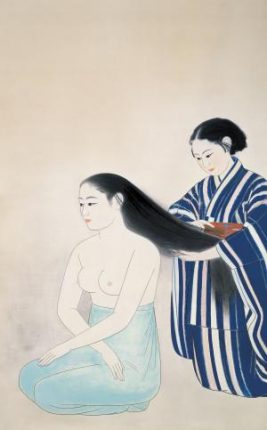

第1室は古径作品で20年ぶりという重要文化財「髪」が素晴らしかった。

ごく薄い緑の腰巻を付けた女性が髪を梳いてもらっている。梳く人と女性の表情は良く似ている一方、二人の動静と着物の濃淡や柄の有無は対照的。それらの対照性と関係をふさふさした黒髪が強く結びつけている。清潔な青と緑による湯上がりの構成は素晴らしかった。

不思議なことに作品に署名がみられない。作品の左右に湯道具や脱いだ着物を描く構想があったのかもしれない、という話がある。

上越市のホームページから「髪」

上越市のホームページから「髪」

髪を真ん中に右の人物の一部を切る。

全部を入れるとモチーフが小さくなり動きと迫力が落ちるのであろう。

同室に戦前北京を訪ねた古径の写真と写生および解説文があった。古径は、京都や奈良の良い所がここではいっそう生きている、という主旨を述べていた。今北京のどこかにその面影は残っているのだろうか。

最後に書院の小襖に二羽の野鳥が描かれた「鳥図」の小品が魅力的だった。左はオオルリ、右はエナガ。オオルリの青が美しく、身軽なエナガは、いかにも愛らしかった。古径がこれらの鳥を取り上げるとは、鳥好きとしては嬉しい。

永青文庫所蔵近代日本画名品展(上越市ホームページから)。

永青文庫所蔵近代日本画名品展(上越市ホームページから)。

企画展示室は細川護立の収集作品が並ぶ。近代日本画と題するだけあり、会場には斬新さが漂っていた。

入ってすぐ左、中村岳陵の「摩耶夫人」はじめ三人の女性像の鮮やかな色彩とモダンな容貌、下村観山「女」の艶やかな二人の女性の眼差しと絡み合うような着物の縞模様、川端龍子「霊泉由来」の洋画風な色彩・タッチと物語性、が特に印象的だった。

さらに横山大観「野の花」。

キキョウ、ウツボグサ、キク、カワラナデシコ、オミナエシ、オカトラノオ、アザミなどの花々にススキやスギナが上品に描かれている。多く富士山を仰ぎ、一方で蕭然たる「屈原」を描いた大観が足元の野の花を描く。花は赤倉に岡倉天心を訪ねた折に親しんだものだったのか。鎌を脇に置いて休息する女性の強さがまた目を引いた。

加えて赤倉にあった細川家別荘の杉戸に大観ら12人の日本画家によって野鳥が一羽ずつ描かれた「鳥尽(とりづくし)」も面白い。即興で描いたのであろう、鳥の理解と描画の習熟に驚かされる。描いた画家達の赤倉におけるくつろぎが浮かぶ作品だった。

全体として掛け軸を主にするいわゆる「床の間作品」は控えられ、主として額装され、高さ1,5メートルを超える大型の「会場作品」や屏風が並ぶ圧巻の会場だった。

基本影を付けずにボリュームと奥行きを描く日本画家の創意工夫や、越えてきた困難および到達した清々しさに心打たれた。花鳥風月、女性、そして神秘性など日本画のエッセンスを堪能した。

いよいよ二度と観ることが出来ない作品と出合って行く年になった。後期約半数の展示入れ替えもあるが、この度の展覧会をもう一二度観たい。

同日、上越歴史博物館で開催されている「上越のみほとけ」も観ました。後日掲載しますがご覧頂ければ有り難いです。

樹下美術館の秋の庭 きれいな声。

予報よりも良い目の晴れ間に恵まれた本日土曜日。

樹下美術館の午後の庭はホトトギスやリュウノウギクが貴重な陽の中で満開になっていた。

ホトトギスはよくもあの熱波に耐え、我が世の秋とばかりに今咲き誇っている。

ホトトギスはよくもあの熱波に耐え、我が世の秋とばかりに今咲き誇っている。

10年以上も前に富士山麓の庭から送られたリュウノウギクはすっかり定着した。

10年以上も前に富士山麓の庭から送られたリュウノウギクはすっかり定着した。

きれいな声だ。奏でているのはウクライナの民族楽器だという。

私の場合ゴルフは心臓に良いらしい ゴルフ場の存在意義。

次第に晴れ間が貴重になってくる。

よく晴れた本日午後、K氏と米山水源CCで半ラウンドのゴルフをしてきた。実は入院中、ゴルフはできますかと主治医に尋ねると、大いにやって下さい、と言われていた。

リハビリと心身リフレッシュに有意義ということで、とても有り難かった。

実は去る日曜日、松が峰CCで5組のコンペがあり、94で回り準優勝をした。50-44は近年にない良いスコア。慎重に回ったのが良かったのか、と思いつつ少々驚いた。

午後1時半からはじめて二時間少々、まもなく上がる頃の辺りのコース。

午後1時半からはじめて二時間少々、まもなく上がる頃の辺りのコース。

コロナ禍はフレッシュエアのスポーツであるゴルフを盛んにした。普段をみても多くの老若が参加しているのが良く分かる。

ゴルフ場は広大な野山を開発して作られる。バブル期に「乱」開発されたが今やそれも無い。むやみな自然破壊は心痛むが、ゴルフ場はたゆまぬ手入れによって全体として荒れぬよう慎重な管理が図られている。

人家が近い周辺では荒れ果てて近づけない自然は少なくない。それに比べ大いなる大気のもと、美しい緑に親しみ体を動かすゴルフ場の存在は意義がある。

昔よりプレイ代はずっと安くなり、一部の人の場所ではなくなった。また肥料や除草剤は改良され、有害事象を残さぬよう分解されるなど改善された。

折角の良い場所、今後さらに多くの人がゴルフを楽しむようになって、と思っている。

髙田の夕べ、映画のあとさき 新潟市のお二人。

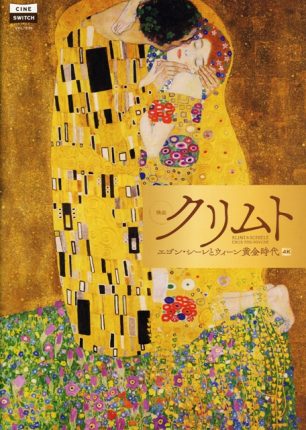

一昨日の「クリムト」の映画は午後4時からで、その前後に何枚か写真を撮った。

映画館のすぐ近く、町屋交流館髙田小町の夕暮れ。

映画館のすぐ近く、町屋交流館髙田小町の夕暮れ。

出来て随分経った。町屋らしい花のあしらい、手入れの良い建物。

世界館の二階席。

世界館の二階席。

黒い手すりに円柱と角柱、そして赤い椅子の格調。

和やかな窓口、距離の近さはまさに下町の風情。

和やかな窓口、距離の近さはまさに下町の風情。

世界館と銘打つだけあり超モダンだったであろう建物は、

いま超レトロで貴重。

本日午後新潟市からA氏の同級生と仰る二人の女性が見えた。

樹下美術館は何度目かで、拙ブログを観て下さっていると仰った。

とても光栄です。

映画「クリムト エゴン・シーレとウィーン黄金時代」を観た。

展覧会シーズンまっただ中で何か腰が落ち着かない。

そんな午後休診の木曜日。妻を誘って長岡市の新潟県立近代美術館に行こうと樹下美術館へ出向くと、A氏が現れた。如何にも良いことがあった風に入って来られた。

いま髙田世界館で映画「クリムト 云々」を観てきた、とても良かった。さすがウィーン、エゴン・シーレ(シーレ)も詳細で、随所にフロイトが現れ、音楽やダンスも素晴らしかった、と興奮気味だった。

この言葉で足は長岡ではなく、A氏と三人直ちに髙田へと向かった。

アプローチに生き生きとした秋の花が並んでいた世界館。入館すると上野支配人が甲斐甲斐しくモギリをし、生のアナウンスをされた。スピーカーではなく「生」の声が嬉しかった。

メインタイトルはクリムトだが、私にはシーレがよりフォーカスされていると思った。前者の装飾耽美の芸術に対して自己のゆがみと性、そして死へ没入するシーレ。作品のゆがみは意味との間で均衡し、色彩の濃淡は渋く美しい。二人に相当な違いはあるものの、精神の神話的な深さに於いて通底していた。

さらに同時代の、リビドー論や神経症などで革新の精神科医フロイトが登場。二人の芸術を補完すべくナレーションと当時の映像が何度も挿入された。フロイトが動くとは驚きだった。

画家のドキュメントのなか、時代が交錯するマーラーやシェーンベルグの斬新な音楽がかぶる。いずれもウィーンの芸術家であり、音楽は都にゆかり深いベートーベンやモーツアルトにも及んだ。

ちなみにラストはバックにモーツアルトのレクイエムから「ラクリモーサ(涙の日)」が全館に響きわたり、90分の映画はあっという間に終わった。

モーツアルトのレクイエムから「ラクリモーサ(涙の日)」

演奏ウィーン・コンツェルトウス・ムジクス

館内で求めた映画カタログの年表によれば1911年にシーレはクリムトの支援を受けて初個展を開いている。そしてその年、本日の映画館「髙田世界館」が「髙田館」として開館していた。

●「クリムト エゴンシーレとウィーン黄金時代」

2018年製作/90分/G/イタリア

原題:Klimt & Schiele – Eros and Psyche

なるほど原題は「クリムトとシーレーエロスと精神(魂)」のようだ。

ウィーンに行きましょうよ、とは、本日同じ映画を二度観ることになったA氏の感想だった。

産卵するアゲハ 「Poor Butterfly(プア・バタフライ)」という曲。

仕事場のカーポートの後ろにキンカンを植えて5年は過ぎた。

蝶、わけてもアゲハ蝶の仲間は好んで柑橘系の木に産卵する。毎年何羽かの蝶がこの木に丸く小さな黄色の卵を産み付ける。

孵化した幼虫は旺盛に葉を食べるので木は思ったように大きくなれなかった。だが木の我慢の甲斐あって、今春から一気に大きく伸びた。

すぐそばのブットレアの花がよく蝶を集めるので、二本の木は大変相性良く見える。

去る9月16日、アゲハ(ナミアゲハ)がヒラヒラとキンカンの周囲を飛び、産卵した。

去る9月16日、アゲハ(ナミアゲハ)がヒラヒラとキンカンの周囲を飛び、産卵した。

この蝶の成虫(蝶の姿)としての寿命はわずか2~3週間といわれ、とても短い。産卵から孵化→幼虫→さなぎ、そして羽化、成虫まで全部をいれて精々50~60日程度、これを年に3,4回繰り返すらしい。

こんなに頻繁に生誕を繰り返せば、さぞかし辺りは蝶だらけになりそうだが、卵や幼虫は様々な他の生きものたちに食べられるため成虫になれるのはごくわずかということ。

それにしてもチョウなど、昆虫の複雑な成長過程は不思議に満ちています。

以下は1916年に発表された「Poor Butterfly(プア・バタフライ)」。

サラ・ヴォーンの「Poor Butterfly」 1956年。

導入や伴奏に東洋的な調べが混じります。

そして以下のようなことが歌われています。

“昔、蝶々さんと呼ばれる日本の娘が、アメリカから来た若者と恋に落ちた。彼女が思い出の桜の花の下で毎日佇んでいるのは、必ず帰る、と言って船出した恋人を待っているのです。哀れ蝶、いつまで待っても構わないと微笑むのに、心は悲しみでいっぱいなのです”

歌劇「蝶々夫人」をイメージして1910年代に作られたスタンダード曲。どこか東洋的な情感が漂い、まさに多くのアーティストによって愛され演奏されています。

曲はヴァース(前奏)が長いのですが、とても上手くコーラス(主要部)に繋がっています。

演奏されるスタンダード曲は、ヴァースが付くものが少なからずあり、特に歌唱でそれがよく歌われます。

「セプテンバー・ソング」や「思い出のサンフランシスコ」はじめ、両者がピッタリ合う曲は、曲調が高まり、感心させられます。

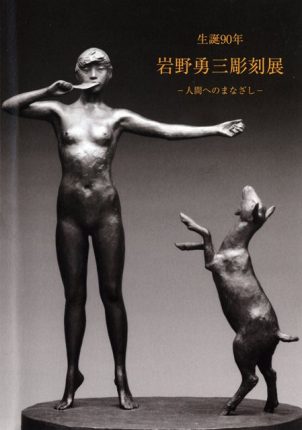

終了した「生誕90年 岩野勇三彫刻展」、最も気に入った「なほ」。

上越市の小林古径記念美術館で開催されていた「生誕90年 岩野勇三彫刻展」が本日終了した。

会期途中入院してしまい、終了間ぢかの一昨日と本日、二度観に行った。

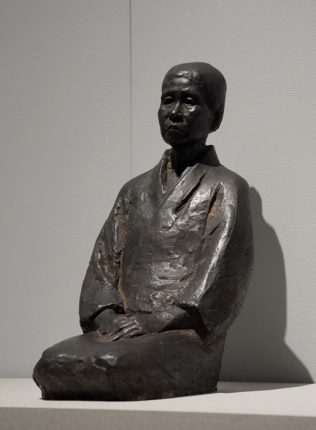

「母」 1958年。

「母」 1958年。

上越市大島区生まれの岩野勇三。

母は、芸術家を目指して上京した息子がどんなに心配だったことだろう。

「伊豆の女」 1976年(手前)、「あさこ」 1980年(向こう)。

「伊豆の女」 1976年(手前)、「あさこ」 1980年(向こう)。

作者のしっかりした眼と手によって命が生き続ける。

「待合室」 1968年。

「待合室」 1968年。

駅の待合室であろうか、ふる里ならではの情景。

雪国のかくまきは髙田公園の「おまんた」や、

小田嶽夫著「高陽草子」の挿絵でも印象的。

「良寛」 1969年。

「良寛」 1969年。

モダンな会場でいささか戸惑っている風の良寛さん。

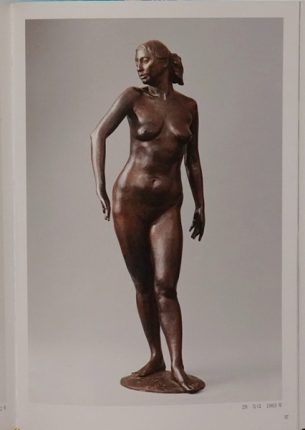

私が一番気に入った作品は、展示場の奥にあった「なほ」(1983年)だった。この作品は撮影が禁じられていた。

以下は二番目に気に入った「なかま」です。

亡くなる前年の作品「なかま」。タイトルは人の名前だろうか。

亡くなる前年の作品「なかま」。タイトルは人の名前だろうか。

他の作品の緊張と平衡の中で、背後からの眺めがゆったりして良かった。

ここだけ南国的なのどかさが漂っていた。

左向こうは翌年の絶作「牧歌(エスキース)」。

図録「岩野勇三彫刻展」

図録「岩野勇三彫刻展」

56才で夭折した絶作「牧歌」(1987年)が表紙を飾っている。

肺がんの末期は苦しい。

そのなかでかろうじて到達したエスキース(完成前の構想作品)。

驚くべき制作意欲。

当展には63ページからなる展覧会図録が販売されていた。

展覧会の計画と構想、作品依頼、神経を使う梱包、搬送、開梱。さらにあらゆる角度で鑑賞される彫刻ならではの展示と照明作業。開催は大変なことだったろう。

そのように忙しい過程で制作された図録だが、十分な体裁と内容が整えられ、作品同様の畏怖を禁じ得ない。

解説文などから、自然の観察こそ制作のみなもと、と述べている岩野勇三。身体、とくに裸に命の歴史と美を見出し、雪国の人に相応しい真摯さと喜びで制作されている。

そんな氏から、現代をどう観れば良いのか、一種示唆を受けたような、ほっとした安心を得た。

最後ですが、やはり「なほ」です。

全体と細部(色彩や手跡)まで気に入り感嘆した堂々たる「なほ」。

全体と細部(色彩や手跡)まで気に入り感嘆した堂々たる「なほ」。

第17回中原悌二郎賞の受賞作品であり、作者の自信が溢れている。

図録に写真がありましたので、申し分けありませんが、

ページを見開いて撮り、掲載しました。

実作品にはブロンズらしい一段とヴィヴィッドな輝きがありました。

●新型コロナの拡大を懸念して、9月6日から臨時休館していました樹下美術館。

昨日9月19日から開館いたしました。

報告が遅くなりましたが、秋のひととき、どうか樹下美術館でお過ごしください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

- 吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

- 頸城野にようやくの春 メダカの学校。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月