文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

柿崎のフクラゲ、ワラサ釣り A氏のチャールズ・ワーグマンと初期伊万里 油断出来ない感染症。

本日風も無く穏やかな日。但し日射しは昨日より弱まった。

昼、穏やかな柿崎海岸を歩くのに出かけた。海岸道路に釣り人の車はあったが賑やかという訳ではなかった。

西に向かって歩くと大きな魚を釣った人と出合った。

フクラゲが一匹、それよりずっと大きなのが二匹。

フクラゲが一匹、それよりずっと大きなのが二匹。

大きいのはワラサと呼ぶのだろう、ブリの手前まで成長している。

4匹釣ったこの人はかなり若かった。

4匹釣ったこの人はかなり若かった。

砂で汚しちゃってと仰った。

フクラゲもワラサも、今どきはとても美味しい。

投げ釣りでこれだけの釣果なら十分では。

この方達に出合った直後から釣り人が集まりはじめ、5,6人だったのが一気に増えた。

この方達に出合った直後から釣り人が集まりはじめ、5,6人だったのが一気に増えた。

仲間同士、携帯で知らせ合うのか、あっと言う間だった。

さて海崎から美術館に戻ると同時にA氏が来られた。

何か持って来ましたね、と言うと、見て下さい、とニコニコしている。

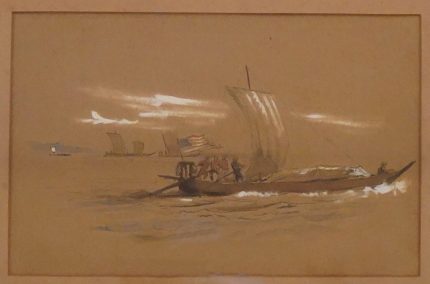

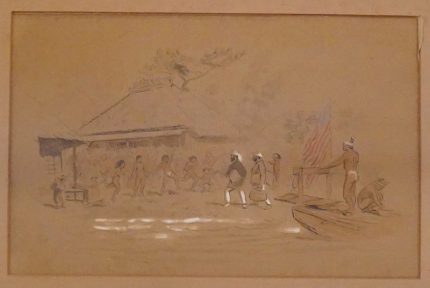

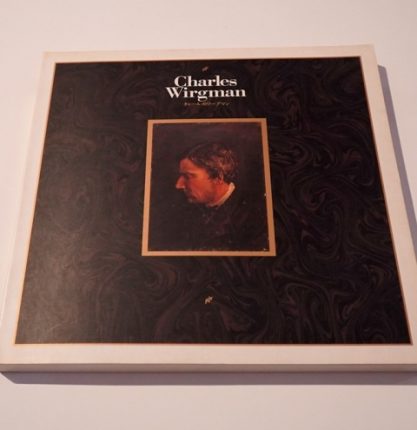

最初にチャールズ・ワーグマンのスケッチ2点。2点一緒に横長の額に入っている。

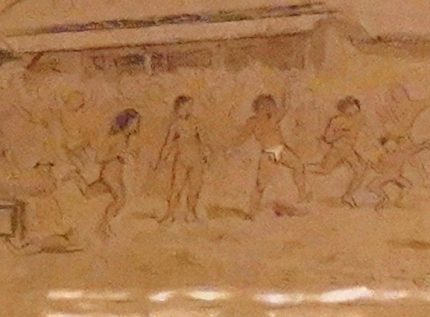

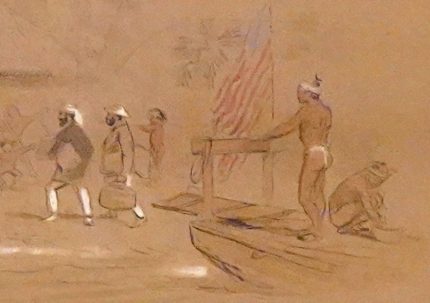

二枚目はこの船の上陸後の様子。

以下この絵の左右を拡大しました。

幕末から明治前半頃まで多くの画家が日本を訪ねている。動きの多い対象を撮影出来なかった当時のカメラに代わって素早くスケッチが出来るプロの画家たちだ。

英国人の画家ワーグマンは記者としても活躍。幕末~明治の出来事、風俗などを広く描き、ニュースや見聞録として本国へ送付、刊行されている。

仕事の傍ら日本人たちに絵画を教え、“日本で最初の洋画家”といわれる高橋由一(たかはしゆいち)は弟子の一人。

徳川慶喜と接見し慶喜を描いている。邦人と結婚、一児ををもうけた。

「Charles Wirgman(チャールズ・ワーグマン)」

「Charles Wirgman(チャールズ・ワーグマン)」

没後100年記念刊行物

1990年神奈川県文化財協会出版

さてA氏が取り出したもう一点は初期万里の皿。

花が一輪、簡潔で力強く描かれた染め付け。

花が一輪、簡潔で力強く描かれた染め付け。

大きな余白が花をさらに引き立てている。

ワーグマンの自筆画、初期伊万里皿ともに貴重だった。美大出のA氏は広く深く学ばれ趣味が良く眼力がある。時々見せてもらう品は魅力的で勉強になる。

A氏は珈琲を、私は抹茶を飲んだ。

話変わって本日の新潟県における新型コロナ届け出は16名。全国で減っているなか3番目に多い数字だった。新発田市の小学校でクラスターが発生している模様。

ここで止まってくれれば良いのだが、現在感染性胃腸炎が流行の真っ最中、やはり油断は出来ない。

今年の師走はいっそう落ち着かない 三回目のワクチン接種 我が家のハリハリ漬け シルクロード第2部の再放送が終わった。

12月はやはり落ち着かず、後ろからぐいぐい押されている感覚がする。寒い外と暖かな室内の往き来も気ぜわしく、年末特有の仕度も免れず、ふとどこかへ行ってしまいたくなる。

さらにここへ来てインフルエンザのワクチン接種が薬液の不足で大変不規則に推移している。普段ひまでも、入れば遠くからも希望者が来て多忙を極める。

こんな風にワクチンと関係していると今夏の心臓発作がよぎり、ともすると恐怖心を否めない。

本日、新型コロナワクチン三回目の接種について希望日の確認書類が来た。私達は3月になる模様。

コロナ禍はついに三年目に入る。一部にこのようなスパンを予測していた向きもあったが、私には全くイメージ出来なかった。

22年のカレンダーにモネのスイレンが毎月見ることが出来るものがあり、

22年のカレンダーにモネのスイレンが毎月見ることが出来るものがあり、

自室用にもらった。

今冬は絵を描く予定なのでモネを観て励みたい。

カズノコとスルメ、それに根布が入っている。

カズノコとスルメ、それに根布が入っている。

今年はカズノコが少し多すぎるようだ。

あるいは小さくても良い。

祖母→母→妻と受け継いだハリハリは食べ過ぎないようにしないと。

毎水曜日に観ていたNHK特集「シルクロード ~第2部~」。

毎水曜日に観ていたNHK特集「シルクロード ~第2部~」。

再放送は、本日トルコからついにローマに入り第2部が終わった。

マルコポーロの東方見聞録に対して、

長い取材番組は「西方見聞録」と述べられていた。

懐かしいテーマ曲。

1部では父もまだ元気で、よくこの番組を観ていた。映像を通して、大昔でもないのに当時の世界は今よりもまだ平和だったことが、非常に遠いことのように伝わる。

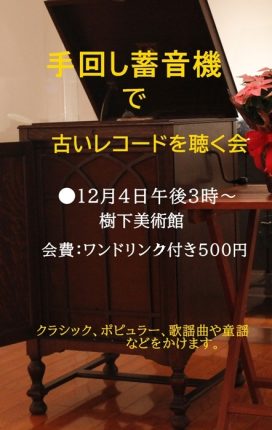

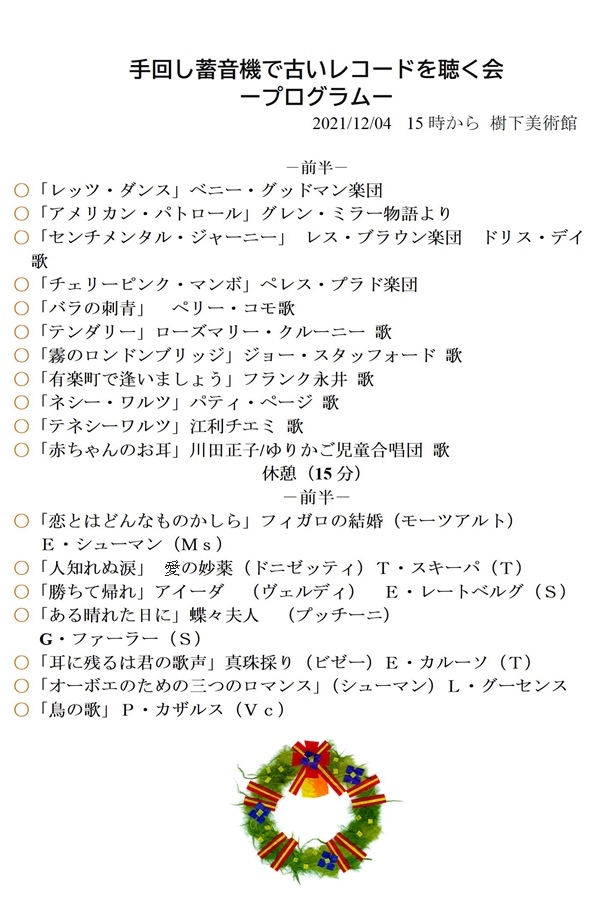

手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が無事終了した 可愛いイルミネーション。

本日午後3時から始まった「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が無事終了した。

2014年から始まった会は今年8回目だった。

悪天候のなか、ほぼ予約通り31人のお客様が来場された。

密を避けて散らばって頂き、途中休憩を入れ前後45分ずつの会はほどよく進み、ほどよく終わった。

後半のクラシックを担当されたA氏には、レコードの持参と歌の訳詩のプリントを用意して頂いた。内容が分かるといっそう歌は心に沁みる。

前半の軽い音楽は私の担当。曲にまつわる思い出などを短く紹介させて頂いた。

荒れ模様の初冬の夕べを互いに親しく過ごした良い時間だった。ご来場の皆様、誠に有り難うございました。

今夜大潟区で見たお宅。

今夜大潟区で見たお宅。

可愛いイルミネーションからお宅の優しさが伝わる。

一目見て幸せな気持になりました。

車を止めて車中から撮りました。

「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」のプログラム。

12月4日土曜日、午後3時から開催の「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が近づきました。

何かと忙しい年末ですが、以下のようなプログラムでひとときを過ごしましょう。

まだ4,5席の余裕がありますので、お気軽にご参加下さい。

☎025-530-4155へどうぞ

会費大人お一人様500円。

途中休憩にお茶とクッキーをお出し致します。

晩秋の波浪 ヴィバルディの「嵐」。

昨日に続いて強い風が吹いた日。

いつもながら海辺の当地はひどい。近くの大潟漁港で海を撮ってみました。風に煽られて体が揺れたり動いたり、かなり面倒でした。

以下はヴィバルディ「四季」から「夏」の「The Storm」のパートです。

演奏はドイツのディベルティスマン室内オーケストラ。

各国から演奏家が集まっているということです。

途中から風を吹かせて演奏しています。演奏者全ての気持と力が揃わなければこのような演奏は出来ないことでしょう。

最後に雷が鳴り雨音が混じります。会場全体がこんなでしたら是非聴いてみたいと思いました。

ちなみにディベルティメントは喜遊曲ということ、楽しみ、気晴らしなどの意味がある音楽形式ですね。

季節は違いますが、本日の海はこの演奏に負けないくらの風でした。

よく晴れた日曜日 外で朝昼兼用食事 古径記念美術館の「室君」 美味しい樹果。

昨日日中、雲一つ無くよく晴れた日曜日、昼近く美術館で朝昼兼用の食事をした。

真裏のテーブルで食事。

真裏のテーブルで食事。

右向こうのモミジは、10年前に以下の様でした。

植えて二年目2012年10月下旬のモミジ。

植えて二年目2012年10月下旬のモミジ。

今年10年経ち、成長の早さに驚かされます。

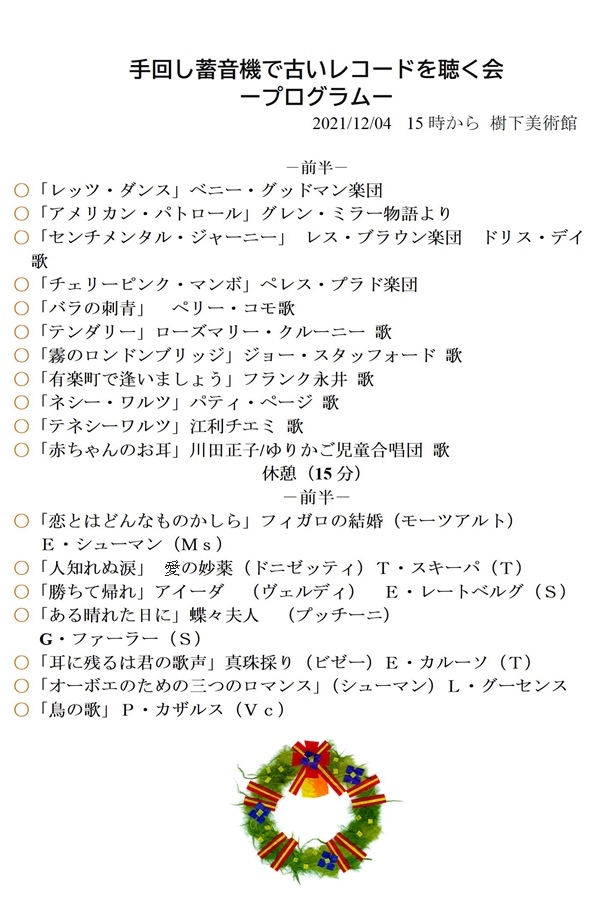

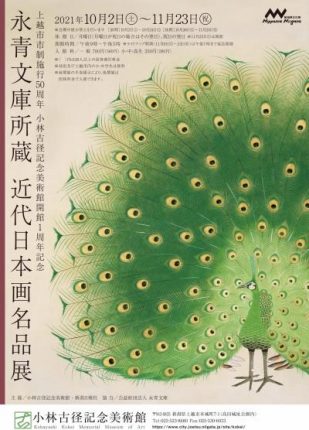

午後晴天に誘われ小林古径記念美術館と歴史博物館を訪ねた。

古径美術館の「永青文庫所蔵 近代日本画名品展」は後期展示となり、特に小林古径「鶴と七面鳥」および松岡映丘「室君」が印象的だった。

「鶴と七面鳥」は想像以上に大きく、生きものとして美術品として大いに迫るものがあった。

以下は第二室の「室君(むろぎみ)」。

六曲一双で左右の隻(せき)に別れている。

六曲一双で左右の隻(せき)に別れている。

女性は一見お姫様のようだが兵庫県はかっての室津の遊女たち。

全体に白く細かな雨が描かれ、侘しさが漂う。

左隻

左隻

右隻では鼓が無造作に転がり、左隻の遊女の扇は破れている。

手入れされた盆栽や草花が物憂げな女性を慰めようとしている。

室君は一般的に遊女を指す言葉になったという。

奈良時代から栄えた港町室津の娼街は鎌倉時代に衰退し、来歴の物語は謡曲になっている。

詳しくはないが、遊女には神仏を説き伝える役割もあったらしい。

降りしきる雨、見棄てられた鼓、破れた扇、所在なげな遊女、設えの格調、着物からこぼれる乳房、、、。

大正6年作の屏風に港町の栄枯盛衰と、支えてきた女性たちの悲喜が漂う。

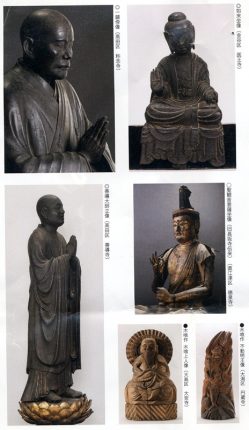

隣の博物館で催されている「みほとけ」の慈悲が室君と呼応しているようでもあった。

歴史博物館の仏像も三度目、一応お別れをしてきた。

美術館では担当の説明を受けるグループがあり、少し耳に障ったため、あらためて「室君」ほかをを観ようと思う。

帰路、疲れて運転中に眠くなった。

午前の食事が少なすぎたせいかもしれない。

帰って口にした京都は老松の樹菓。

帰って口にした京都は老松の樹菓。

下の白い部分は砂糖で固められている。

とても甘くて美味しかった(左・キンカン?右クルミ)。

お客様から頂戴しました。

お菓子を食べ、熱いお茶を沢山飲んだら気分が良くなった。

美術館も博物館も駐車場はいっぱい、二つの展覧会は成功している。

芸術文化の成功は本当に貴重なことだと思う。

新潟市で二つの展覧会 空港のひととき。

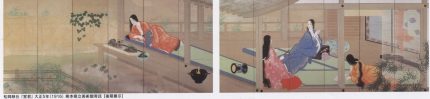

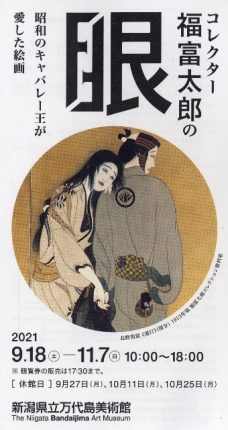

昨日日曜日は、新潟市で開催されている二つの展覧会「會津八一と茶の湯の世界」および「コレクター福冨太郎の眼」を観に行った。

実は二日前の木曜日午後に行く予定だったが、極端な寝不足で本日に延期していた。

しっかり寝て9時45分に出発した。

「會津八一と茶の湯の世界」はメディアシップが会場。5F會津八一記念館で生誕140周年、裏千家淡交会新潟支部創立70周年の特別記念事業として10月2日~12月12日で行われている。

当時髙田に住んでいた写真家濱谷浩氏撮影の會津八一。

当時髙田に住んでいた写真家濱谷浩氏撮影の會津八一。

濱谷氏宅におけるスナップ。

(入場券から)

會津氏の茶の湯は作法に捕らわれず、食事や晩酌のあと如何にも美味しく飲むおおらかな茶だっという。

会場には終焉の地、現在の北方博物館新潟分館や、関係があった裏千家茶道淡交会など茶道や八一にまつわる品々が丁寧に展示されていた。

氏の書簡に現れる繊細な心使い、あるいは上品の極みの良寛の書、坐忘斎お家元の端整な軸などを観て心洗われる思いがした。

齋藤三郎・尚明親子の茶碗と水指しも展示され、ゆかしく拝見した。

折角のメディアシップ。昼食に19Fで鉄板焼きを食べた。

何十年振りの鉄板料理、妻はハンバーグ、私は鯛。

何十年振りの鉄板料理、妻はハンバーグ、私は鯛。

非常に丁寧に料理され最後は炎が上がった。

食後別会場で市民の絵画と写真の作品展が開かれていて入ってみた。日頃の努力が窺われる作品が並び、かなり驚いた。

続いて新潟県立万代美術館で9月18日~11月7日までの「コレクター福冨太郎の眼」展へ。

鏑木清方から始まるコレクション。近代日本美術が中心だが高橋由一、萬鐵五郎、岸田劉生、木村荘八、村山槐多、佐伯祐三らの明治大正時代の油絵から戦争絵画まで膨大だった。とても高価だったことだろう、すべてが力作だった。

日本画の美人達は幽霊のようにはかなげなものから、妖艶さや存在感に圧倒されるものまで並ぶ。良い作品を観ていると優れない体調までが良くなった、と述べるなど、福冨氏が心身からの鑑賞者だったことが伝わった。

秋の陽は短い。

夕暮れの新潟空港を目指した。車のナビがまだ来ていないこともあり、途中少々手間取った。

建物のデッキでFDA一機の到着と一時間後の出発を眺めた。

待っていると間もなく一機が降りて来た。

待っていると間もなく一機が降りて来た。

向こうに大きな船影が写り、旅情がつのる。

温かい飲み物を手に、さほど寒くもなく、心はずむ機体と発着作業の手際を眺めた。

コロナ禍のせいで明らかに減便。ゆっくりでも良い、いずれかっての賑やかな空港に戻ってもらいたい。

12月4日(土)午後3時から手回し蓄音機で古いレコードを聴く会。

10月も下旬、秋はますます深まるようです。

昨日最後に記載しましたが、12月に「手回し蓄音機で昔のレコードを聴く会」を催します。

【手回し蓄音機で古いレコードを聴く会】

●日時:12月4日(土曜日) 午後3時から

●会費:ワンドリンク付き大人お一人500円

●席数:コロナに配慮して30席まで予定

●途中、休憩時間に珈琲、紅茶をお出し致します

●クラシック名盤、古いポピュラー、歌謡曲などです

●お申し込み:美術館の窓口か、お電話025-530-4155 でどうぞ。

“師走のひととき、古き良き時代の音楽でご一緒に楽しみましょう”

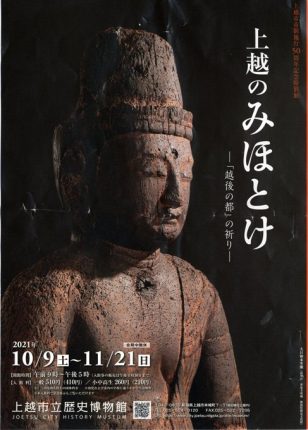

開催中の「上越のみほとけ」展 何度も観たい貴重な展覧会。

一昨日月曜日午後は晴れ。

上越市立歴史博物館を妻とその友人の三人で訪ねた。

博物館の企画展は「上越のみほとけ」、サブタイトルにー「上越の都」の祈りーと附されている。

日曜日の小林古径記念美術館の訪問の際も観たので、連日の鑑賞だった。

11月21日まで開催の展覧会チラシ。

11月21日まで開催の展覧会チラシ。

大日如来坐像 平安時代後期 普泉寺(清里区馬屋)

2室に分けられた会場の最初の展示室はチラシの大日如来座像が正面で待っている。像高がおよそ150㎝近いという大きな像は、雨ざらしの時を経た模様で、すっかり素地が現れている。しかし全体は丸みを帯び、豊かで上品、とても穏やかだった。

痛々しいまで風雨にさらされながら、目と口元にはありありと慈しみをたたえている。如来そのものと仏師、あるいは像を残した地域の力に胸打たれた。

上掲の右上は大貫、医王寺の如来座像、重要文化財、像高17、2㎝と小さな像。しかしながら展示仏では最も古く、飛鳥時代後期のもの。

災禍により頭部を右に傾け、表情は愛らしい。7世紀後半、飛鳥の都で作られた仏像が当地にあることはとても貴重だと思う。小さな仏像が集めたであろう信仰と尊崇の念が偲ばれる。

同左下は寺町二、善導寺の善導大師立像で像高126,9㎝、鎌倉時代、重要文化財。

この像のことは長く話に聞いていた。今回初めて観たが存在感はさすがだった。一目見て、35年前に京都の六波羅蜜寺で観た空也上人像を思い出した。

南無阿弥陀仏の6体の小さな仏(化仏)を口から吐き出す上人は、短い衣に仏具をまとい、念仏を唱えながら仏を、もしかしたら母を求めているのではないかという当時の印象が浮かんだ。

六波羅蜜寺の空也上人像

六波羅蜜寺の空也上人像

(Wikipedia空也より)

善導大師像も口を開き、声を出している(念仏を唱えている)。像には上人と同じく六化仏を乗せた針金を口から出していた跡があるという。

だがそれを見ることは無くとも一心な祈りと一種恍惚感は真に迫る。無駄の無い確固たるリアリティなどから鎌倉期から起こる慶派の優作と賞され、中央から有力な参拝者があったと伝えられる。腕から真下に流れる衣も美しかった。

みな良かった中で、大潟区は瑞天寺の聖観音菩薩坐像 像高151㎝ 平安時代後期、県重要文化財に惹かれた。ゆったりした像形、大きな切れ長の目が印象的で、何でも許してくれそうだった。こんな仏像と暮らせたらどんなに安寧だろう、と思い、実は再度観に来た次第。

第一室に展示された仏像の殆どは鎌倉期までのもので、いずれも長い歴史を刻んでいる。展覧会はー越後の都の祈りーのサブタイトルがあるが、かって広く頸城平野の山間や山裾の寺院に安置されたものが少なくない。

さらに多くが火災、戦渦などで安置場所を転々とし、今日に至っている。来歴の厳しい運命を考えれば、いっそう今ある姿に堂々とした存在感を感じる。

展示では仏像の光背や装身具、あるいは持物、例えば聖観音(しょうかんのん)の蓮などが外されている。そのため仏には普通には無い生々しさと迫力が見られた。

第1室の多くの如来、さらに2室には珍重な懸仏と見事な木喰仏が揃っていて、このような展覧機会はめったに無い。

写真と実物では全く違う。

居ながらにしてこれだけ地域の仏像を観ることが出来るとは、幸せなことだ。

悪天候の季節になったが、ならばこそまた訪れたい。

魂込められたものには魅力がある。想像を越える素晴らしい展覧会だった。

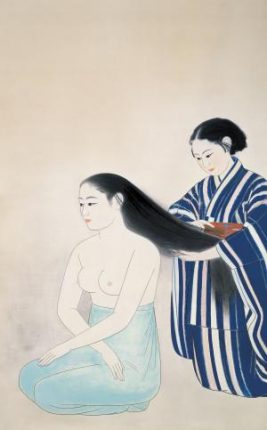

とても良かった「永青文庫所蔵 近代日本画名品展」。

昨日日曜日、上越市立小林古径記念美術館と上越市立歴史博物館へいった。

あいにくの雨降りだったが駐車場は満車で盛況だった。

古径記念美術館の永青文庫所蔵 近代日本画名品展は前期展示だった。

永青文庫は小林古径はじめ近代日本画家たちの主要なパトロンの一人細川家16代、細川護立(ほそかわもりたつ:細川護煕氏の祖父)の収集品を収蔵展示している。この度は市制50周年および同館一周年記念として同文庫やその寄託先である熊本県立美術館の貴重な協力のもと開催された。

第1室は古径作品で20年ぶりという重要文化財「髪」が素晴らしかった。

ごく薄い緑の腰巻を付けた女性が髪を梳いてもらっている。梳く人と女性の表情は良く似ている一方、二人の動静と着物の濃淡や柄の有無は対照的。それらの対照性と関係をふさふさした黒髪が強く結びつけている。清潔な青と緑による湯上がりの構成は素晴らしかった。

不思議なことに作品に署名がみられない。作品の左右に湯道具や脱いだ着物を描く構想があったのかもしれない、という話がある。

上越市のホームページから「髪」

上越市のホームページから「髪」

髪を真ん中に右の人物の一部を切る。

全部を入れるとモチーフが小さくなり動きと迫力が落ちるのであろう。

同室に戦前北京を訪ねた古径の写真と写生および解説文があった。古径は、京都や奈良の良い所がここではいっそう生きている、という主旨を述べていた。今北京のどこかにその面影は残っているのだろうか。

最後に書院の小襖に二羽の野鳥が描かれた「鳥図」の小品が魅力的だった。左はオオルリ、右はエナガ。オオルリの青が美しく、身軽なエナガは、いかにも愛らしかった。古径がこれらの鳥を取り上げるとは、鳥好きとしては嬉しい。

永青文庫所蔵近代日本画名品展(上越市ホームページから)。

永青文庫所蔵近代日本画名品展(上越市ホームページから)。

企画展示室は細川護立の収集作品が並ぶ。近代日本画と題するだけあり、会場には斬新さが漂っていた。

入ってすぐ左、中村岳陵の「摩耶夫人」はじめ三人の女性像の鮮やかな色彩とモダンな容貌、下村観山「女」の艶やかな二人の女性の眼差しと絡み合うような着物の縞模様、川端龍子「霊泉由来」の洋画風な色彩・タッチと物語性、が特に印象的だった。

さらに横山大観「野の花」。

キキョウ、ウツボグサ、キク、カワラナデシコ、オミナエシ、オカトラノオ、アザミなどの花々にススキやスギナが上品に描かれている。多く富士山を仰ぎ、一方で蕭然たる「屈原」を描いた大観が足元の野の花を描く。花は赤倉に岡倉天心を訪ねた折に親しんだものだったのか。鎌を脇に置いて休息する女性の強さがまた目を引いた。

加えて赤倉にあった細川家別荘の杉戸に大観ら12人の日本画家によって野鳥が一羽ずつ描かれた「鳥尽(とりづくし)」も面白い。即興で描いたのであろう、鳥の理解と描画の習熟に驚かされる。描いた画家達の赤倉におけるくつろぎが浮かぶ作品だった。

全体として掛け軸を主にするいわゆる「床の間作品」は控えられ、主として額装され、高さ1,5メートルを超える大型の「会場作品」や屏風が並ぶ圧巻の会場だった。

基本影を付けずにボリュームと奥行きを描く日本画家の創意工夫や、越えてきた困難および到達した清々しさに心打たれた。花鳥風月、女性、そして神秘性など日本画のエッセンスを堪能した。

いよいよ二度と観ることが出来ない作品と出合って行く年になった。後期約半数の展示入れ替えもあるが、この度の展覧会をもう一二度観たい。

同日、上越歴史博物館で開催されている「上越のみほとけ」も観ました。後日掲載しますがご覧頂ければ有り難いです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月