文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

雨に変わるという今週末に上京した。30年前、二組の夫婦四人で始まった年末の食事会。途中から三組6人になり、三年前一人が他界し4人になったが、夫人が参加を続けられ5人で続いている。

今年は特別に拙長男夫婦も加わり7人が賑やかに「ラ・カーヴ・デ・ランパール」のテーブルを囲んだ。

たまの贅沢、フォアグラや仔羊、黒ムツなどの料理を堪能。今昔や飲食の話は尽きなかった。

悴は今夏巡ったスコットランドを語り、Kと二人で聞いたこともないウィスキーや風土の話を交えたので私は夢心地で聞いた。

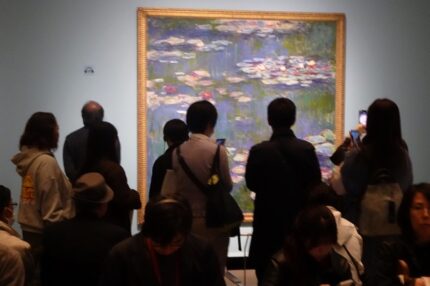

翌日雨模様の午前、妻と二人で上野の国立西洋美術館へ。オルセー美術館所蔵「印象派 室内を巡る物語展」の会期中だった。

印象派の絵画は何度観てもいい。とくに今年は撮影可能な作品指定がかなりあり、遠慮無しに楽しめた。

拙樹下美術館では人物画に専念した倉石隆を展示している。あらためてその親しさと楽しさを知らされた。

オルセー美術館だから

オルセー美術館だから

モネも来ていた。

印象派の宝庫オルセー美術館から70点もの出品、2026年2月15日まで開催。

21世紀の私たちを19世紀の巨匠達が一生懸命目ざめさせ、楽しませ、励ましているような展覧会だった。

雨降りの上野は賑やかだった。

雨降りの上野は賑やかだった。

多くの文化施設がある

上野の賑わいはとても心強い。

再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

数日珍しく晴れ間が続きました。昨日のことで恐縮ですが再び柿崎海岸を歩きました。テトラが少なく岩も無ければ何も無い砂浜の海岸です。

もう何十年も歩くのはここだけ。時折釣り人がワッといる日がありますがこのところ静かです。

柿崎川に近い所に中高年配の釣り人が二人、棹を置いてくつろいでいました。

釣るのを諦めたように話し込む脇をそっと通り過ぎました。何を話していたのでしょうか、古い友だちのように見受けました。良い感じでしたので内緒でシャッターを切らせてもらいました。

本日はこれだけですので「海」に関係する好きな曲を三つ掲載しました。

「スリーピー・ラグーン(眠れる珊瑚礁)」

高校時代から好きだったハリー・ジェームスの代表曲。大学時代の後半にフルバンドで来日し新宿厚生年金ホールへ聴きに行きました。イントロのあとのソロが始まると涙が出ました。

歌劇「真珠採り」から

「耳に残るは君の歌声」。

亡き真保先生が樹下美術館でプラシド・ドミンゴのこのレコードを掛けて下さいました。タンゴでは聞いていたのですが、原曲の歌曲を聴いてとても感動しました。

シャンソン「ラ・メール(海)」

真保先生はシャンソンもお好きでした。

私が高校時代の父はクラシックのほかにシャンソンのレコードを聴いていました。「ラ・メール」もあり父の居ないときにこの曲を聴きました。歌っていたのは作曲者のシャルル・トレネです。転調を繰り返す曲は聴いていて楽しいのですがピアノでなぞるのに手こずりました。

MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

前回11月2日の当欄でドジャース優勝の記事を書きました。確かに2位つまり準優勝にはトロフィーもフラッグもありません。しかし調べると12球団で争うポストシーズンには全収益から一定の割合で個人あてに分配金が配られるとありました。

ちなみに2022年で優勝チームは一人7228万円、準優勝はそれより3000万円ほど少なく、シリーズ早々敗退で100万円少々が配らたようです。現金分配という点でアメリカらしい配慮だなあと思いました。

ちなみに同年日本シリーズ優勝の場合一人300万円でアメリカの20分の1という額。両者の差は球場の大きさ、高い入場料、長期のシリーズ期間などから生まれるようでした。

本日はよく晴れて温かかったのですが、昨日は夜通し降り、朝方には気温が下がってアラレに変わりました。以下は昨日の模様です。

近くのアンダーパス。

近くのアンダーパス。

ソロソロと通らなければなりません。

数日は晴れ間がありそうですが、週末にかけて崩れる予報です。いよいよ冬へと繋ぐ当地らしい晩秋の候となりました。

心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

2021年7月、思いも掛けない心筋梗塞を発症し10分前後意識を失い救急搬送された。重症の不整脈、急性の左心室不全で脈が触れなくなるなど危うかったが病院到着と治療開始が早かったお陰で救命された。

以後心臓への負担とリハを意識した生活を続けている。旅行やゴルフ、公園や海岸などの徒歩はリハになる。他方過食、アルコールとカフェイン摂取は直接的な心臓負担になるため控えた。

有酸素運動主体の旅行やゴルフでは1万歩以上歩いても動悸はないが、過食およびアルコールやカフェインなど直接的な体内摂取では数分でドキドキし始めるので特に気を付けている。

※カフェインはコーヒー、紅茶、煎茶、抹茶に含まれ主なものにはノンカフェイン飲料があり利用している。ただ抹茶には無いようなのでごく少量を口に含むだけで済ませる。

さてMLBポストシーズンはワールドシリーズに入ると、テレビや動画観戦で動悸を感じるようになった。さすがに相手も強く18回!を含む2回の延長戦や完膚なき敗戦を含めドジャースには綱渡りが続いた。

このたびの三勝三敗からのアウェイに於ける対ブルージェイズ最終戦は最も心臓に悪かった。勝ちはしたが最後まで負けているような雰囲気が続いたが、美技や貴重なホームランで同点から延長戦に、そこから一点勝ち越しの状況を作った。

その一点が危うくなる11回裏のピンチを遊撃手ベッツの流れるようなプレーで併殺、一瞬のうちに決着した。ワンプレーが失いそうな戦いを突然勝利に変える。スポーツ競技には信じ難い「運」が潜む。しかし相手にはどれほど辛辣だったことだろう。

負けたブルージェイズの選手が三三五五ベンチに残り輝かしい表彰式を見ていた。明日のために敗者と勝者の現実を心深く刻みつけているように思われた。そもそもポストシーズンには準優勝表彰などというものが無く、負ければそれまで、アメリカらしい割り切り方だと思った。

やはり神様山本様だった。

やはり神様山本様だった。

(いずれもNHKの放送画面から)

7戦のうち2勝を飾り、最終戦は前日96球の投球に続いて登場し延長をまたいで投げた山本由伸投手がシリーズMVPに輝いた。

勝利への貢献では昨日美技のベテランロハス選手と相棒スミス捕手の本塁打は大きい。

やはり神様山本様だった。長身の選手(特に投手)に混じり小柄に見える山本選手が優れた結果を残すことが不思議だった。何か特別な生活やトレーニングをしているのだろうか。新たな投手モデルになるような気がした。

再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

後が無くなったドジャース。ワールドシリーズ第6戦は山本投手が先発好投し、中継ぎ、クローズの投手が頑張って勝利。シリーズを三勝三敗のタイに持ち込んだ。

打撃では大谷、ベッツ、スミス捕手、エドマンも打った。

試合で特に光ったのは二塁を守ったベテラン、ロハス選手(背番号72)ではなかったか。同選手は佐々木投手入団に際し自分がつけていた背番号を佐々木に譲った人。普段いかつい雰囲気に似合わず特に日本人選手たちへの暖かな様子が垣間見られて嬉しい。

本日は再三堅実で見事なプレーを見せドジャースをの危機を救った。特に9回裏、ランナー2,3塁のダブルプレーは好打者ヒメネスのレフト前フライをキケ・ヘルナンデス(背番号8)の好プレーを活かしダブルプレーに取って試合を決めた。

向こうの選手の感情表現は私達と違って生々しく直接的。見ていていっそう気持が伝わる。

ところで果物を色々頂戴しています。

赤く大きなザクロを見て

赤く大きなザクロを見て

久し振りに絵を描きたい気持が

湧いてきた。

いよいよ明日の1戦でメジャーチャンピオンが決まる。日曜なのでじっくりNHKを見ることが出来る。

本日は連休とインフルエンザワクチン接種が重なり当院にしては相当忙しかった。

ようやくタイに持ち込んだドジャース。心労し批判にも晒されたであろう監督は頬がこけているのがはっきりみとめられ、ストレスの大きさが伝わる。

泣いても笑っても明日決まる。そもそも誰が先発するのだろう。

晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

前々から晴れる予報の本日10月30日、柿崎海岸を歩いた。

向こうに釣り人が一人、

向こうに釣り人が一人、

こっちに私ひとり。

帰りにどちらかともなく少し話した。

波の忘れもの、

波の忘れもの、

30㎝ばかりのきれいなボール。

何か来たようだ。みな向こうを向いているので私を警戒したのではなさそう。

さて、ホームで2連敗のドジャース。避ける人(ドジャース)は避けきれずに2連敗。6時間もの飛行機移動もあるが疲労は相手も同じか。だがどちらかというと長時間移動は普段からカナダが本拠地のブルージェイズは慣れているかもしれない。

勝ったせいもあろうが、ブルージェイズから疲労感というものがさほど伝わらなかった。

いよいよ神様山本様の登場、次戦は大丈夫だと思うが、ドジャースには「神様」と「運」が必要になってきた。

18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

本日のワールドシリーズ(ドジャース対ブルージェイズ)第三戦は大変なことになった。接戦の末5対5で延長戦になったは良いが、毎回決着が付かず18回裏ドジャースの本塁打でようやく終わった。

試合時間6時間39分。外来を診ながら9時過ぎから顔を出し入れしてテレビを観たが、終わったのが午後3時40分過ぎ、開催地は深夜であろう。

試合は30球団もあるメジャーリーグの決勝シリーズのこと、きわどい均衡が続く延長戦は一つのアウト、一人の打者、一人の投手の1球で状況はめまぐるしく変った。それを18回まで続けた監督、選手、さては観客の疲労はどんなだったろう。

4打数4安打2本塁打、4つの申告敬遠を含む5四球で9度も出塁した大谷選手は勿論凄い。しかし両軍で19人の投手を費やしたあげく、明後日先発予定の投手がブルペンに姿を現すなど異様な総力戦に身震いさせられた。

そんな壮絶な野球で球場に流れた2回の「Take Me to the Ball Game」の歌は何とものどかで健やかだった。

球場内で歌われる様子。

この歌は、観戦一休みの7回に「セブンス・イニング・ストレッチ」として立ち上がって歌われる。観戦中の小休憩、背すじ伸ばしの歌としてとても楽しい。今日は18回もの延長戦になったため途中14回始めに再度この時間が設けられていた。

テレビで初めて耳にしたのはイチローがマリナーズにいたころだった。本日、延長途中、両チームに果物が差し入れられたようだ。

ところで相手チームの「ブルージェイズ」とは北米に広くいる青い鳥の名ということ。

「ブルージェイ(アオカケス)」

「ブルージェイ(アオカケス)」

ナショナルジオグラフィーのHPから引用。

ブルージェイズの帽子マーク。

ブルージェイズの帽子マーク。

赤い部分はカナダの象徴植物、

カエデ。

いっぽう「ドジャース」はかって球場がニューヨークのブルックリンにあった時代、街の名物である路面電車を避けながら歩く人々の様子を表して「ブルックリン ドジャース」が名付けられた。球団がロスアンジェルスに移動後もそのまま「ドジャース」と呼ばれている。

※避ける:dodge(ドッジ) 避ける人々dodgers(ドジャース) 、ボールを避ける遊び:ドッジボール。

本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

本日土曜日午後、「佐渡島の金山と良寛の母の愛」の講演会が無事行われました。全国良寛会会長・小島正芳氏のお話は汲めども尽きぬ興味深い内容で、魚沼や県央、さらに当館にご縁ある横浜の方も参加くださり盛会でした。

学生時代を過ごされた先生ご自身と上越市との結びつきから始まり、良寛と父母の系譜と佐渡の縁が語られ、佐渡がふる里の母「おのぶ」とのこと、そして生涯のエピソードが語られました。

まことに個人的な感想ですが、私には母とは真に不思議な存在で、“父は取り替えが出来ても母は出来ない、というようなイメージがあるのです。たとえどんな母であっても如何ともしがたい直接的な縁を感じてしまうのです。

名家の長男として父とともに苦労を重ねた末に出家。西国から巡り来た高僧に付き従って遙か岡山県で仏門に入ろうとする良寛。見送った母との別れの場面の詩「出家の歌」には胸打たれます。

たらちねの 母にわかれを つげたれば 今はこの世の なごりとや 思ひましけむ 涙ぐみ 手に手をとりて わがおもを つくづくと見し おもかげは なお目の前にあるごとし

母の心のむつまじき そのむつまじき みこころを はふらすまじと 思ひつぞ つねあはれみの こころもし うき世のひとに むかひつれ

※はふらすまじと:捨てるまいと、忘れまいとの意味でしょうか。別れに際して涙しながらじっと自分の顔をみていた母の面影は今でも目の前にあるようだ、と歌っています。

母とのことではないのですが、遠い地で20数年前、末期の膵臓癌が見つかった妹を病院に見舞いました。進行によって何も取らずに終わった手術後、ガランとした病室で妹が「自分が何故ここにいるのか分からない」と言いました。

その時何か言おうとしたものの言葉が出ず、先に涙が出て止まらなくなり、ただ手を握り続けたことを思い出しました。

妹とは悲しかっただけでしたが、西国へと旅立つ長男との別れに、母が示した「むつまじさ」は今のそれとは少し意味が異なり、「愛」と呼ぶようなものだったのでしょうか。その後の良寛の人生の中で守るべきただ一つの態度を伝えたのか、と思いました。

さて話変わって本日のワールドシリーズ第一戦でドジャーズは完敗でした。

試合前のある状況を観て、今日は駄目かもしれないと嫌な予感がしました。

ベンチの選手たちに「行け行け」や「のりのり」の様子が見られたからです。悪いことにスタッフの一人と思われる人が大声で選手たちを煽って回るのも気になりました。

雄叫びは勝ったら上げればいいのですが、始めに上げるものでは無いように思われるのです。つまり試合を前に気分が上っ調子ではないのかと心配でした。比べて相手ベンチには秘めた闘志が漂うのを感じましたのでなおさらです。

まだまだ7戦のうちの一敗なので全く分かりませんが、逆に胸を借りる挑戦者の気持に切り替えれば大丈夫と、本当に勝手ながら思いました。

長生きのお陰色々。

一昨日の投稿でタイトルを忘れて掲載してしまいました。もともと忘れものが多かった私ですが、年のせいもあるのでしょう、遂にタイトル無しの投稿が出で申し分けありませんでした。

ところで昨日妙高市の松が峰カントリークラブで同業のゴルフがありました。雨の予報が曇り時々雨程度になり、当日は殆どカサも挿さずに済む空になりました。

アマチュアゴルフには80才以上のために最も前から打つゴールドティーを使っても良いという温情があります。囲碁、将棋にも強さに応じてハンディをつけて対戦出来ますがスポーツでそれがあるゴルフは本当に貴重です。

ちなみに当日80才以上の方が三人いました。それ以下の方たちは「いいなあ」と仰いますので私達は「年を取るのとどちらがいいですか」などと言うのです。こんなことを言い合いながら日頃のお世話を感謝しあうなど和気藹々と過ごしました。

12人の参加でしたがお陰様で95で回り3位、他にドラコン賞(決めたホールで最も遠くへ飛ばした人の賞)ももらいました。折角もらった有り難いハンディを大切にして続けたいと思った次第です。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

帰路クラブハウスから駐車場の眺め。

雄大な妙高山は雲の中でした。

以下の品は去る9月27日、当地域で行われた敬老会のお祝い品です。当日二人とも欠席で、遅くなりましたが本日妻が役所に行ってもらった来ました。

地元生産者さんのお米が二合、

地元生産者さんのお米が二合、

地元の蔵本の清酒「かたふね」

それにインスタント味噌汁です。

私は敬老会に出たことがありませんがこんなお土産があるなら楽しかろうなと思いました。役所の方々には心から感謝です。

ゴルフ、敬老会の祝い品、大谷選手、庭の世話、美術館や医療を通した皆さまとの交わりなど、やはり長生きをして良かったと思うこの頃です。

本日は寒い日でした。間もなく本当にもうすぐ白鳥が飛来することでしょう。近くでギッ、ギッとモズの高鳴きが聞こえました。

ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

メジャーリーグのポストシーズン。本日大谷翔平のドジャースはヴリュワーズを下し、ナショナルリーグチャンピオンになった。

アメリカンリーグはマリナーズ対ブルージェイズが行われマリナーズが6対2で勝ち、あと1勝で同リーグチャンピオンになる。マリナーズが勝てば初めてのワールドシリーズ進出ということ。

かってイチロー選手や城島選手など12人もの日本人選手が在籍したマリナーズが勝ちドジャースとワールドシリーズを争うならどんなに素晴らしいことだろう。

朝NHKを観られなければ

このなどを観る。

これらを観ている患者さんも大勢いる。

本日の大谷選手は投打で物凄いことになった。チーム自身も随所に美技が光り最終回を再度佐々木選手がまとめた。特に大谷選手の3本目の本塁打にアナウンサーは「もう形容する言葉が見つかりません」と叫んだ。大谷の投打の活躍は同僚をも唖然とさせる神がかりというべきものだった。

ところでYouTubeの随所に試合の解説動画を観ること出来る。感心するのは解説者(主としてレジェンドたち)の表現だ。

「野球という物語」「芸術的な投球」「歴史を刻む彫刻家」etc。翻訳が良いのか、単なる饒舌ではなく言葉の味わいが深いので聴いてるだけで勉強になる。“10月になると野球は特別なスポーツになる”という言葉も印象的だった。

ワールドシリーズは是非ともマリナーズに出てきて欲しい。そうすればどちらが勝っても嬉しく、それだけゲームはスリルに満ちることだろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月