文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

写真展の仕度。

本日午後、かねて拙写真展でお世話になろうと決めていたフジフォートさんと美術館でお会いした。初めての写真展、どのようなサイズでどのようにプリントするかも分かっていない私にとって初めての現実的なレクチャーだった。

およそ大まかな展示サイズを決め、展示方法、点数などもざっとご相談した。出来るだけ多く出したいが散漫は避けたいし、費用も大切に用件になる。その辺について次回再度お会いして絞って行くこととなった。

本日は展示する写真から以下白鳥と「海に残す」の一部をご紹介させて頂きました。

私の写真は劇的な場所を目指すこともなく、気象や周辺の生きものあるいは事象を撮ったものばかりです。そのため作品展のタイトルも「館長のまなざし展」とか「明日天気になあれ展」のような感じが相応しいのかな、と考えている次第です。

技術と知識の無い人間の発表ですが、その折はどうか宜しくお願い申し上げます。

今後地域の情景や出会った乗り物などをご紹介しようと考えています。

連休中の事々。

昨日は美術館スタッフのご主人と庭のスタッフと米山水源で、本日は友人ご夫婦と赤倉で二日続きのゴルフをした.。生まれて初めての連日ゴルフで疲れを心配したが無事に回った。

昨日ご一緒したスタッフのご主人は初めてお会いする方。文句のないシングルプレーヤーで、久し振りに紳士という人を見た気がした。本日のご夫婦には日頃赤倉を誘って頂き、これまた良くこなれたお二人。楽しい2日間をご一緒でき有り難うございました。

お陰様で今年の美術館の連休は例年よりやや多く来館して頂いている様子。

一昨日の留守中、大阪から7時間掛けて当館を目指して下さった女性、同じく大阪からのご夫婦がお見えになったと知らされた。わざわざの訳は、お一人の方が拙ブログからどうしても樹下美術館を観たかったということ、一方ご夫婦は当館のベーグルサンドを食べたかったと仰ったという。

遠くからお運び頂き、本当に喜んでいます。展示やカフェは如何だったでしょうか。留守を致しましてまことに申し分けありませんでした。

様々にご来館いただいている皆さまには心から有り難く思っています。今後ともどうか宜しくお願い申し上げます。

ところで連休中来館した親族のピアノ教師は展示の以下の食器を観て“ショパンの生きていた時代だね”と話したと聞いた。

奥:1800年頃のベルリンKPM(ドイツ)、手前:1820年頃のコールポート(イギリス)。ショパン(1810年~1834年)もこのような器でお茶を飲んだのでしょうか。きれいな指だったにちがいありません。

奥:1800年頃のベルリンKPM(ドイツ)、手前:1820年頃のコールポート(イギリス)。ショパン(1810年~1834年)もこのような器でお茶を飲んだのでしょうか。きれいな指だったにちがいありません。

新緑と山とゴルフ よく訊かれる庭の花 一生懸命のエビネ。

本日妙高サンシャインGCで23人のゴルフコンペに参加した。上から2番目の年長ゆえ最も前から打たせてもらい、ドラコンとニアピンの賞をもらった。お天気と良い仲間に恵まれ、タンポポ咲くコースを無事回り貴重な一日だった。

6位賞というものがありそれも頂いた。

美術館に戻ると洋食器展が好評のようで忙しかったと聞いた。

以下今夕の庭からよく名を訊かれる花を二つ。

少なくとも4,5カ所で咲いている八重咲きイチリンソウ。

少なくとも4,5カ所で咲いている八重咲きイチリンソウ。

丁字桜(チョウジザクラ)。

丁字桜(チョウジザクラ)。

風が無い時ほんのり良い香りがします。

次ぎは何カ所かのエビネです。

以下は過日摘んだクリスマスローズ。

2月下旬から次々咲き続けたクリスマスローズ。例年より早く何回かに分けて切りました。今夕この水鉢で雀が水浴びをしていました。

2月下旬から次々咲き続けたクリスマスローズ。例年より早く何回かに分けて切りました。今夕この水鉢で雀が水浴びをしていました。

ご来館いただいた皆さま、本日はまことに有り難うございました。

樹下美術館のヤマザクラ 懐かしい「セレソローサ」。

ソメイヨシノが終わると間もなく辺りでヤマザクラが満開になる。昔から大潟ー柿崎間の松林と雑木林に点々とヤマザクラが咲く。

樹下美術館はその西外れに当たり建設同時から6,7本のヤマザクラがあり満開を迎えている。かって潟町の自宅にも幼少から薄緑色や桃色のヤマザクラが咲き、ソメイヨシノよりもずっと親しんだ。

以下本日夕刻雨が上がった美術館の花です。あちこちに濃いの薄いのと咲いています。

その昔、近所には三つ年上の生徒さんが何人もいて、中学校に入ると多くが吹奏学部に入った。以前は今よりも学年を越える交流があったため、トランペット、ピッコロ、チューバ、ピアノなどが身近な話題としてあり、私の家でトルコ行進曲を弾く人もいた。

春休みになり、温かい日はよく松林か海へ行った。何が目的というわけではないが兎に角心弾ませて行くのである。

ある春、三学年上のMさんが卒業し就職のため上京することになった。みんなで松林へ行くと、Mさんはトランペットを取りだし高らかに「セレソローサ」を吹いた。

それぞれ進学や就職そして進級を控え、私は高一になる春休みだった。希望と惜別の「セレソローサ」は春の松林いっぱいに響いた。

セレソローサは少し前にシャンソンとして登場、1953年にペレスプラード楽団が「セレソローサ」として発表。長期に亘ってアメリカのヒットチャートの一位を維持し日本でも大流行した。原題は「Cherry Pink and Apple Blossom White(ピンクの桜と白いリンゴの花)」。

腰をくねらせながら一歩出ては一歩下がり、時に回る。簡単なマンボステップは長く全国を席巻し、1962年大学に進学した私は皆と一緒に自由が丘のダンス教室へ通いルンバ、ワルツ、フォックストロットなどを習った。

週末の種々(くさぐさ)。

4月二回目の週末は雨降りから晴れへと変わった。雨はしっかり降ったため乾いていた庭には恵みだった。時折強い風が吹いたので周辺で頑張っていた桜はみな散り、残った蘂(しべ)で木々は赤飯のような色になっている。

樹下美術館のソメイヨシノも落花、一昨日などあたり一面の花びらだった。それが昨日からの風に吹かれ大方どこかへ飛んで行ってしまった。

南は積み石、北は美術館のコンクリート基礎に挟まれ、行き場に詰まって肥大する根。キーホルダーを置いてみたが、17年目で小苗がこんなになるとは思ってもみなかった。

南は積み石、北は美術館のコンクリート基礎に挟まれ、行き場に詰まって肥大する根。キーホルダーを置いてみたが、17年目で小苗がこんなになるとは思ってもみなかった。

このままでは遠からず石垣を壊すであろう。対策を調べてみると石垣を遠くに逃がし、盛り土したうえ表土を固めるか、最悪伐採も考えなければならないようだ。いずれにしても庭師さんに来て見てもらうことになった。

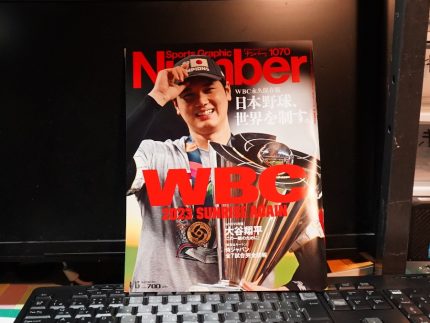

お客さんに頂いた「Number」最新号。大谷選手が良く撮れているWBC永久保存版。カフェのラックに置きます。

お客さんに頂いた「Number」最新号。大谷選手が良く撮れているWBC永久保存版。カフェのラックに置きます。

以下は週末の食卓です。

TVのレシピによる春キャベツのコールスロー。ゴマが良い味を出していた。

TVのレシピによる春キャベツのコールスロー。ゴマが良い味を出していた。

今夕美術館を閉めてから二時間ばかり庭仕事をした。たまたま良い場所が空いていたので掘り返し、作った用土を入れ、ネットで取り寄せたタカサゴユリ8芽、ヒメサユリを3芽植えた。

終わって撒水すると辺りは真っ暗。傷んだ所を手入れしている芝生とともに先が楽しみ。膝や腰が痛むが庭をいじるのは本当に良い時間だ。

父のバイオリンケースと1枚の譜面 「あさね」の歌。

3月に続き今月も良い天気に恵まれている。雨が少ないので芝生や湿り気を欲しがるクリスマスローズに水やりが欠かせない。

陽気で言えば春眠暁を覚えずの候となり、特に休日は目覚ましのメロディー「母が教え給ひし歌」が良く、しばしば寝過ごす。

かって中高時代、押し入れに古びたバイオリンケースがあり、おんぼろな弓と弦が足りない楽器が入っていた。父の学生時代のものと聞く楽器を出しては時折キーキー鳴らしてみた。

いつしか処分されてしまったケースには歌詞付きの譜面が1枚入っていた。歌詞から朝寝坊を歌った曲のようで、ピアノで旋律を弾いてみると面白い曲だと思った。

後年、題名、歌詞ともがウロ覚えになってしまった歌を何度か検索したが見つからなかった。ところが数日前、歌詞の冒頭を頼りにサイト検索すると「あさね」という歌がヒットし、YouTubeに一つだけ出ていた。

「とろろん とろろん」の出だしと懐かしいメロディーは、まさにバイオリンケースにあった譜面の歌だった。

「あさね」

松原至大作詞・弘田龍太郎作曲

とろろん とろろん 鳥がなく

ねんねの森から 目がさめた

さめるにゃ さめたが まだねむい

とろろん とろろん 鳥がなく

とりのなく声きくほどに

私の お目めが まだねむい

舌をきられた 雀(すずめ)なら

ちゅうっちゅ ちゅうっちゅとなくけれど

とろろん 小鳥はなんの鳥

ごはんはたべたし まだねむし

学校(がっこにゃ 行(ゆ)きたし まだねむし

とろろん 小鳥がないている

ちなみに作曲の弘田龍太郎は「鯉のぼり」「浜千鳥」「叱られて」「雀の学校」「春よ来い」「靴が鳴る」など馴染みの歌の作曲者だった。

歌詞の“学校”は大学あるいは会社や仕事でも良いと感じられ、大人の歌としても面白いと思った。

以前書いたとおり、12人(生まれたのは13人)の子がいる医家の家計は苦しく、大学に進学したのは父一人だった。それも私学(慶応)なら苦学は免れない。

寒い夜は新聞紙を布団に入れ込んで寝たという貧乏学生のオンボロバイオリン。ケースにあった譜面が「あさね」でほっとする。

お陰様で父の享年を三つ上回り、何とか仕事も続けている。

日頃の仕事場で皆さまに「長生きや良い事は親のお陰」と分かったような事を言っている。今夜は「あさね」の歌を脳裡に浮かべ父に感謝しながら眠ろうと思う。

明日鳴るスマホの目ざめましメロディーが「母が教え給ひし歌」とは。

侍Jが優勝 大谷選手のインタビュー。

診察室と自室を往復しながらTV観戦したWBC対アメリカ決勝戦。いいところでしばしば呼ばれたが9回裏、クローザーとして登板した大谷投手は一死走者一塁で、必死のアメリカを鮮やかなダブルプレーで切り抜け四番トラウト選手との対決になった。

アメリカ屈指の強打者で米国のキャプテン、チームメイトでもあるトラウ選手を大谷は尊敬しているという。画面からトラウト選手に闘志とともに緊張の表情が見られ、最後は大谷選手渾身のスライダーをフルスイングし空振り三振で試合終了。球はスライダーで打者の向こうへ約43㎝も曲がったらしい。

MVPに選ばれた大谷選手はインタビューの最後に日本球界への思いを聞かれた。

すると“日本だけじゃなく、韓国も台湾も中国も、その他の国ももっともっと野球が大好きになってもらえるように、その一歩として優勝できてよかったし、そうなってくれることを願っています”と答えた。

優勝が日本の球界に与えた影響は非常に大きい。

しかしあえてそれを口にせず、近隣との他の国々で野球がより盛んになって欲しいと願いを伝えていた。限られた時間のなか、無駄の無い立派な答だった。

立派な功績を残す人は素晴らしい話を口にする。こんな場合、心が素晴らしいから立派になれたのか、立派になったので素晴らしい心の持ち主になったのか、よく頭をよぎる。

おそらく前者なのだろう。

生まれ育ちから誠実で高い探求心に恵まれた人だったのではと思う。さらに自然な言葉で高潔な気持ちを伝えられる事が多くの人の心をとらえるに違いない。

インタビューの大谷選手。

インタビューの大谷選手。

保身や邪(よこしま)さなどみ塵も無い。

優れた投手陣とアメリカの強打者との対決も素晴らしかった。

春分の日 絵筆とシューベルト スポーツ観戦の鳴り物 ノイズに夢中で良いのか。

温かだった春分の日の祝日。スマホの妙なる目覚まし音「我が母の教え給いし歌」が余りにも優雅に響き二度寝を繰り返したため、起きたのが昼近くだった。

だが慌てることもなし、長寝が必要だったと納得し身支度をして用意された朝昼兼用食をゆっくり食べた。

冬鳥が去った後、暇をみては絵筆を執る。小品中心とはいえ数が多いため時間が必要だ。本日西王母椿に手を入れると、ようやく15点が一定の段階まで揃ってきた。

2月28日時点の西王母の2枚。

2月28日時点の西王母の2枚。

当時殆どが下段どまりだった。

以来葉を濃くし枝とシベを描き、右の花に影を付けた。

この絵の15点が揃ってここまで来た。

この絵の15点が揃ってここまで来た。

細部と陰影、バックなどまだまだ。

ほかに風景と菊の静物等もある。

6月に間にあうだろうか。

本日はシューベルトのピアノ五重奏、いわゆる「鱒」をYouTubeで聴きながら描いた。「鱒」は歌も良いが五重奏はいっそう鮮やかで楽しく、ピアノが生き生きしている。鱒の季節が気になる所だが調子の印象から春として聴きながら描いた。

だが3時間近くなると疲れ美術館に顔を出した。

聞く所によると陶芸、絵画とも観やすい親しみやすい、と好評らしい。確かに焼き物と言えばまず「壺」のイメージがある。また「お嬢さん展」はデッサンと版画メインだが、一目で若さや愛くるしさに出会えるので良かったのか。

さて寝ている間にWBCは素晴らしい逆転で勝っていた。これもユーチューブ。勝っているのだからチームワークの良さは素人目にも分かるし、監督が優れていることも伝わる。

ただ一点、外野席に陣取る鳴り物は明らかに浮いていて見た目にも恥ずかしかった。

あくまで観客は客。それが主役とともに目立っているのはどうかと思う。バレーボールしかり、大声を揃えて客が試合に参加するのは日本独特の文化だろうか。

一方、観客の多くがサポーターとして旗振り揃って大声を出すサッカーは世界共通であり例外かもしれない。

ゴルフも観客が特定選手のプレーによく大声を出している。選手によって不興を表明したり、嬉しいと言うなど反応はまちまち。私個人は観客の大声は邪魔だと感じる。

総じて観戦マナーとしては拍手や驚きの歓声など自然な反応で十分ではないのか。お金を払って観ている者同士なのだから、基本個人が余計なノイズを生じさせるのは感心しない。

音というのは防ぎようが無く、厄介だ。それで言うと修行において食事を無音で行う禅の徳目が目を惹く。

文句のついでにもう一つ。

首相がウクライナを電撃訪問した。コメンテーターは目的と成果を論ずれば良いのに、NHKと日テレだけが知らされていたのではないかと、物識り顔でノイズに埋没している。

仕事の本質と哲学を忘れ、ただただ見た目や末梢で済まそうとする。それで言うと為政と学問文化の根幹であり、忘れっぽい人間のためにこそある資料、文書を「ねつ造」と言い出す風潮しかり、何が動機なのかあまりの軽さに悲しくなる。

こんなことで国は大丈夫なのだろうか。

貴重なU君 北村英治の「Memories of you」。

今年の開館後わずか2日目にも拘わらずもう何日も経ったように感じる。緊張して過ごしているせいではないかと思う。

本日、中学、高校の同級生U君夫妻が見えた。大学で書道を専攻され、教職とともに有名な鎌倉仏のご本尊を有する寺院の住職の道を歩まれた。

私は高校三年生の半ばで病のため休学したために、卒業は一年下の学年と一緒だった。しかし同級生となると入学を共にした学年という意識がある一方、宙ぶらりんを否めない。そんな事情のなかたびたび髙田からやって来てくれる中高入学一緒のU君は貴重。

お決まりに従い年と老いの話を一通り終えると同級生たちの事になる。彼は私より遙かに皆の消息を知っている。

私自身決して壮健では無いので、心身共に優れていた級友の死などにはとても驚く。中には私が知り彼が知らない話もあり可笑しかった。

長話になったが文字通り気の置けない級友の訪問は嬉しい。

原信夫とシャープス&フラッツとともに北村英治の「Memories of you」

学生時代、氏のクインテットを良く聴きに行った。テーブルの用紙にリクエストを書くと店員さんが取りに来る。ドキドキしながら待つのだが大概のリクエストは演奏してもらえた。

北村英治の「Memories of you」はいつ聴いても甘く懐かしく大好きな一曲。

学生時代テニスも音楽も何かと一緒だったSはもういない。いつしかそういう年になったのは不思議なことだ。

新潟市で二つの展覧会と中華の半日紀行。

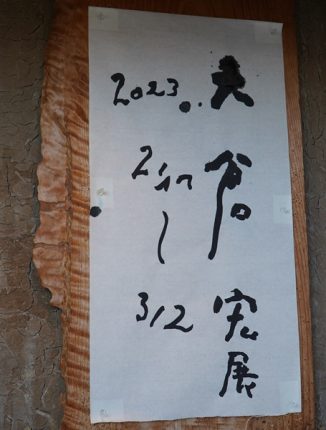

新潟市の新潟絵屋で館長さんである大倉宏氏の作品展が行われている。大倉さんは2018年にかってご自分の所で開いた塩﨑貞夫さんの展覧会を樹下美術館でも行うことを勧めて下さった方。

芸大出の氏は優れた美術感覚と均衡が取れた心の持ち主。2000年から「良い美術」への親しみを願い、有志と共にNPO法人新潟絵屋を立ち上げ、市内の砂丘館、見附市の美術関連施設の指定管理者となり、今日までたゆみない活動を続けられている。

均衡が取れた人と書いたが、渚を思わせる穏やかな印象とともに、私などは及ばぬ忍耐の持ち主ではと畏敬の念を覚える。

本日は大倉館長さん自ら制作された作品展へ出かけた。

以下久し振りの新潟市の様子をまじえて半日紀行のご報告です。

絵屋入り口。愛らしい祝花と「開廊中」の丸看板の「絵屋」エントランス。

絵屋入り口。愛らしい祝花と「開廊中」の丸看板の「絵屋」エントランス。

透明水彩の小さな作品は繊細かつ単純で心癒やされる。館長そのものの魅力。

透明水彩の小さな作品は繊細かつ単純で心癒やされる。館長そのものの魅力。

町屋利用のこじんまりしたスペースで、入場無料のため散歩がてらふらりと入って来られる人がいる。心ざしは高く入館のハードルはとても低い画廊。

絵屋を後に砂丘館へ。

ボランティアさんがあしらうのか、いつも随所にお花が丹精されている。

ボランティアさんがあしらうのか、いつも随所にお花が丹精されている。

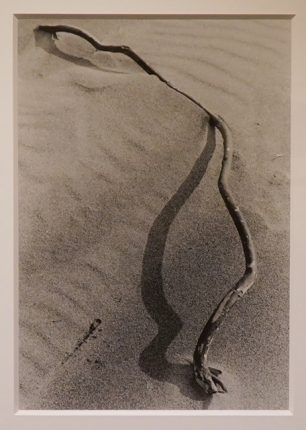

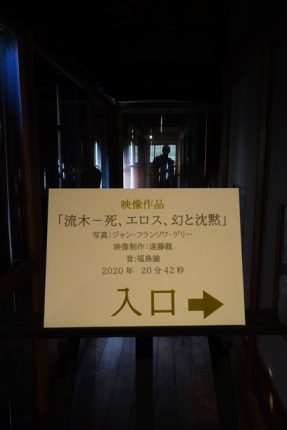

催事は近年まだ若くして故人となられたジャン・フランソワ・ゲリーの写真展。多くが銀塩写真による流木がモチーフだった。解説文に「生き生きと死んでいる」という表現がある。

私が行く一帯の海岸もよく大きな流木が上がっている。オブジェとして見映えのあるものは生きものを連想させる。

私が行く一帯の海岸もよく大きな流木が上がっている。オブジェとして見映えのあるものは生きものを連想させる。

だが時として長い旅の途中で休息をしているのではと思わせるものや、何かを訴えるために上がってきたのか、というものまである。

上掲2点はY字路。ご覧の方も多いと思われるが新潟市は見応えのあるY字路が多いと思う。砂丘館近くの建物はともに坂の動きとあいまって並々ならぬ存在感。

上掲2点はY字路。ご覧の方も多いと思われるが新潟市は見応えのあるY字路が多いと思う。砂丘館近くの建物はともに坂の動きとあいまって並々ならぬ存在感。

新潟市なら海も見たい。

冷たい強風が吹きつけ、すぐ車に戻った。新潟市と砂(砂丘)は切っても切れない縁。

冷たい強風が吹きつけ、すぐ車に戻った。新潟市と砂(砂丘)は切っても切れない縁。

新潟市は美味しいものが沢山あるに違い無い。本日出かけたのも数日来急にホテルの中華が食べたくなったからでもあった。

ANAクラウンプラザホテルの中華「天壇」で夕食した。

65才以上というメニュ-があった。品数はかなり多いが量が少なく安価に設定されているのでまことに有り難い。

久し振りの外食で妻はビール、私はノンアル。

綺麗な場所で上掲ほか数品いれて税込み一人6500円少々。外は寒かったが、良い展覧会を観て念願叶った中華にありつけた半日だった。

“良いものを観たり聴いた後の食事はひとしお美味しい”

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月