文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

好天の日 「MY Foolish Heart」 明日明後日には晴れ間も。

晴れても一日、しばしば半日のいま時。本日の空は荒れたが何かと名残を惜しむ来館者さんたちが寄って下さった。

午後皆さんとお会いして、田んぼに白鳥を探しに行ったが一羽の影も無く、荒れた雲が光芒を引きながら移動するばかりだった。

強風区間のためこの日もほくほく線はのろのろと進んでいった。

強風区間のためこの日もほくほく線はのろのろと進んでいった。

戻ると静かになったカフェの窓からアラレで白くなった庭。まだ初雪ではない。

戻ると静かになったカフェの窓からアラレで白くなった庭。まだ初雪ではない。

日頃の心を顧みて「MY Foolish Heart(愚かなりし我が心)」です。

1949年の映画主題歌の後年の録音。

原作は「ライ麦畑でつかまえて」

明日、明後日と温かい日射しが現れる模様、エナガや白鳥が撮れれば幸運。

夕刻から同業者ゴルフ会の忘年会があった。たかだか15年前のこの月には10回もの忘年会があった。時代は移り忘年会も古くなったのでは。

東京、神奈川からのお客様 旧師団長宿舎 落ち葉の大潟水と森公園 薄茶点前で エゴンシーレ・琳派風の茶碗 。

昨日日曜日も雨降りで、昼前に神奈川県から美大出のご夫婦とその友人が新幹線で見えた。出迎えてから上越市内大町の旧師団長官舎のレストラン「エリス」でランチをご一緒した。

館内は一段ときれいになり、各地から選んだ旬の食材を丁寧にあしらった料理を食べた。

齋藤尚明さんの蓋物の器が

齋藤尚明さんの蓋物の器が

嬉しい佐渡サーモンと

ル・レクチェの料理。

メリハリが効いた美味しい料理の数々。明治時代の建物で時空を越えた贅沢な時間を過ごした。

三人の宿は眼下に冬の日本海が荒れ狂うホテルハマナス。客人は「凄いなあ」と歓声をを上げた。冬の日本海の波濤は貴重な観光資源だと思う。

一夜明け、本日日曜日昼に「絵付け陶芸三人展」をご一緒した。黒岩卓実さんの軽やかで壮快な赤絵、鈴木秀昭さんの凝縮された宇宙、正木春蔵さんの慎ましい美意識など共感し合い楽しく眺めた。

それから腹ごなしに大潟水と森公園を歩いた。

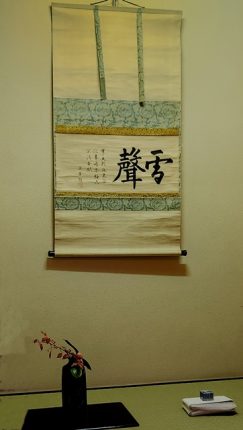

帰ってから茶室で妻が点前して薄茶を飲んだ。

展示中の鈴木秀昭作

展示中の鈴木秀昭作

「色絵金銀彩天空茶碗」。

器は大きく十分濃茶も行けそう。

上掲の抹茶茶碗をご覧になった本日のお客さんは「エゴン・シーレ」のようだと仰った。

その前にある方が尾形光琳の「紅梅白梅図屏風」のようだと仰っていた。

いずれもその通りの頼もしい感想であり、ずるい私は「宇宙琳派」と、良いとこ取りをさせてもらうことにした。

気持ち良く晴れた日曜日 賢治のこころの本の一節 エナガとコハクチョウ

昨日の悪天候とは打って変わりよく晴れた日曜日。昨日の仕事終了時、コロナワクチンが1本残っていた。これどうしたの、とスタッフに聞くと、先生のですという。

私の場合、全てのコロナワクチン接種は熱は出ず倦怠感もほとんどないが接種部位の痛みが数週間続く。

昼近くに打ち昨夕から始まった左上腕の痛みで寝る向きを決めるのに苦労した。

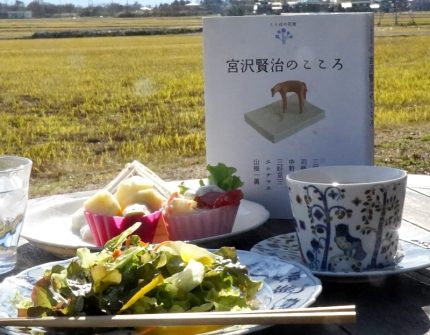

本日昼少し前に美術館へ出てると寒かったが風は無く良く陽が射していた。スタッフにサラダの大盛りを作ってもらい田んぼのベンチで朝昼兼用のサンドイッチと果物を食べた。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

賢治が妹とし子の臨終を詠んだ「永訣の朝(抄)」は胸が潰れる思いがする。これまで多くの人を看取ったり経過を看たので臨終の切実は分かる。

永訣の朝(抄)で、とし子は喘ぎながら「あめゆじゆとてちてけんじゃ」と何度か言う。あめゆじは雨雪(雨雪→みぞれ?)ではないかと思ったが(後段にそう説明もあった)、「とてちてけんじや」」は見当が付かなかった。

司氏の説明に「取ってきてくれますか」とあった。とし子は外に降るみぞれを取ってきてと喘ぎながら頼んでいるのだ。額にあてたいのか、あるいは食べたいと言ったのかもしれない。

病気は恐ろしいもので、しばしば病に苦しむ人を容赦なく高熱が襲う。熱は面倒だが一方で「うなされる」「意識朦朧となる」などの現象が生じ、臨終では通常耐えられない苦しみを緩和しているように見えることがある。

多くの看取りからもう一つ、高熱は臨終において体力の消耗を早め、結果として苦しみを短縮する働きがみられることもあった。

そんな訳で熱など好ましからざる事象は因果関係はともかく、ある場合においては苦しみの緩和や短縮に働くことがあるというのも不思議なことだ。

ちなみに賢治はとし子が息を引き取ると押し入れに頭を突っ込んで号泣したそうです、と書かれていた。ちなみに私は父の時も母の時も、辺り構わず恥ずかしいくらい泣いた。

食事と本の後、腕は痛かったが隣の空き地でゴルフボールを打ち、後に大池いこいの森へ向かった。

あわよくばエナガがきてくれればと待ったが中々現れない。待ちくたびれて少し移動すると、チーチー、シーシーとあたりに声がしてシジュウカラと一緒に何羽も現れた。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

何とか数枚は撮れたので美術館に戻りハーブ茶を飲みながらモニタを見た。すると私のメラを見たある男性に話し掛けられた。

その人は風景は雲が大事ですね、エナガですかシジュウカラと仲良しですね、などと本当に良いことを仰り、ひとときご一緒した。

頃合いを見て朝日池へ。しょっちゅう通っているので恥ずかしいが、短い期間しかないので通うほかない。

いつか動画にして鳴き声もつけてお出ししてみたい。

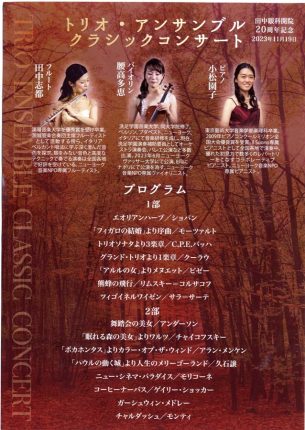

爽やかに晴れた日曜日、開院20周年記念のコンサートがあった。

本日よく晴れた日曜日、午後3時からA先生の所で開院20周年の記念コンサートがあった。

ピアノ小松園子さん、バイオリン腰高多恵さん、フルート田中志都さんによるトリオアンサンブルだった。

院内を待合室中心に広く工夫され立派なホールに設えられ、100人近い入場者さんで一杯だった。

プログラムはショパン、モーツアルト、ビゼー、チャイコフスキー、久石譲etc、ガーシュインのメドレーほか初耳の曲もあり、終始楽しい音楽会だった。

ツィゴイネルワイゼン、熊蜂の飛行、モンティのチャルダッシュなどテクニカルな曲の熱演、モーツアルト「フィガロの結婚」はエレガントに、チャイコフスキー「眠れる森の美女」のワルツのオリエンタリズム、ニューシネマパラダイスで交錯するバイオリンとフルートのスリリングな和音、ガーシュインはラプソディインブルー、アイガットリズム、ス・ワンダフルなどがちりばめられ、みな心ゆくまで楽しみました。

プログラム

プログラム

チラシ、当日のプログラムとも美しく、選曲バリエーションが素晴らしく、安定したピアノのリードにバイオリン、フルートの熱演は高い天井に響き、本当にブラボーでした。

色々と忙しいお支度は大変だったことでしょう。

A先生ご夫妻、スタッフの皆さま、20周年お目出度うございます。お陰様でとても良い日曜日でした。

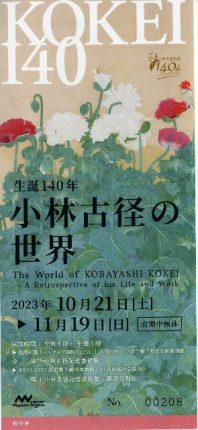

「生誕140年 小林古径の世界 」 朝日池、コハクチョウのねぐら入り。

上越市立小林古径記念美術館で10月21日から始まっている「生誕140年 小林古径の世界」は明日で終わる。本日出かけたところ5章に分けられた一級品揃いの充実した内容で来館者も多く高揚した気持で回った。

お忙しい笹川副館長さんがほぼ一緒して下さり繊細かつ多様な線、空間と構成など日本画の、なかんずく古径のエッセンスに触れることが出来有り難かった。

展覧会図録を買い忘れたので明日再訪し全国主要な美術館の収蔵作品を網羅した貴重な展覧会をもう一度脳裡に収めたい。

古径記念美術館への往路、稲田橋を見る。つかの間の晴れ間、強風に洗われる空の色と雲が良かった。

古径記念美術館への往路、稲田橋を見る。つかの間の晴れ間、強風に洗われる空の色と雲が良かった。

入場券

入場券

まだ明るかったので地元大潟区の朝日池へねぐら入りする白鳥を見に寄った。

湖面はせいぜい15~20分で真っ暗になる。何とか写せるのはISO感度のおかげ。

湖面はせいぜい15~20分で真っ暗になる。何とか写せるのはISO感度のおかげ。

朝日池の白鳥はさらに数を増しているように見受けられた。

本日西日本は当地以上の厳しい寒さに見舞われたようで広島市などの降雪風景がニュースで報じられた。今冬は暖冬、厳冬どちらだろう?

読書「宮沢賢治のこころ」 柿崎海岸 来館したU君 田と朝日池の白鳥。

本日休診の木曜日は午前9時に起きて「宮沢賢治のこころ」という本を読んだ。本は先日の上京時に持参し往復の新幹線や夕食前などの時間に読んだ。

著述家や画家など6人の賢治ファンが書いた本文が150ページと比較的短く一通り読み終えていた。

しかし一読ではみな忘れてしまうので一旦読んだ本も2、3回また読むようにしている。

この度は画家・作家・装丁家・絵本作家の多彩な司修(つかさおさむ)さんの「詩は童話、童話は詩」のセクションの2回目を読み始めた。

氏は樹下美術館の画家倉石隆と同じ主体美術協会に所属されているご縁で2010年9月に当館で講演をして頂いている。

心の奥底に照らされる氏の物語は画家らしく複雑な遠近法のようであるが、時に伝聞から俯瞰、そして接写へと及び、そこから対象を突き破るように深く入っては飛ぶように出るなど不思議な次元や距離を体験させられる。

まだ二度目の途中なので何とも言えないが、賢治の本(特に詩は)は難しいのと司氏のところが面白いので繰り返し読もうと思っている。

さて10時を過ぎて柿崎海岸へ行った。柿崎は何十回どころではない、数百回も歩いたのではなかろうか。殆どテトラもなく砂浜が残っているので私には海と言えばここしかないという感じだ。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

3700歩あるいた後美術館に向け新井-柿崎線を走った。柿崎地区で白鳥の群を見た。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

美術館に戻ると中高の同級生U君夫妻が顔を出してくれた。息子の中学時代の校長で世話になり、ほどよい加減で寄ってくれる。

氏は僧籍を有しているので、何故一向宗は一揆を起こしたのに浄土宗は無かったのかなどと無茶苦茶な質問を許してもらい、近いうちに食事を一緒にしようという話になった。

さて去る11月6日の本欄で例年「朝日池」をねぐらとする白鳥が隣の「鵜の池」にいるのを不思議に思って書いた。しかるに本日夕刻に訪れた鵜の池はサギが並ぶだけだで白鳥の姿は無かった。

一方隣の朝日池では、

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

一昨年から12月下旬の短い時期、ホテル全館に明かりが灯り、ある種絶景的な眺めが出現した。今年はどうなるだろう。ぜひとも再度まばゆい湖面を見てみたい。

それにしても鳥たちは鵜の池と朝日池をどのように使い分けているのだろうか。

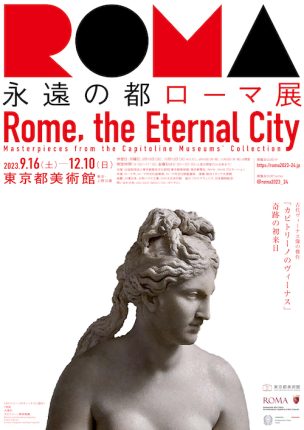

週末の上京 イタリアン 永遠の都ローマ展 ピエタに涙。

先週末土曜日、上京し毎年集う同級生三組の夫婦による食事会に行った。年末が近づくとK夫婦と始めた食事会は間もなくN夫婦が加わり30回近く毎年続いている。昨年Nが亡くなったので昨年に続いて夫人が参加して5人の会食だった。

東京都心は来るたびに変わっているように感じられ、東京駅周辺は数年でさらにビルが林立し空が狭くなる。見るとビルとビルの間に新たな工事が進んでいるので、今後さらに建物のボリュームは大きくなり空は小さくなるにちがいない。

6時からの食事はKが選んだイタリアン。3時間近くも今昔を話し、N夫人に柔らかさが生まれていた。ホテルに帰ると深夜までラウンジで過ごした。アルコールを飲まなくなっているので食事時は水、ラウンジではノンアルのカクテルを飲んだ。

シェフが来て良く香るキノコなどの包み焼きを開いてくれる。氏はしばらく居てイタリア料理の状況などについて話してくれた(田舎あるいは家庭料理から今風の流行など)。

シェフが来て良く香るキノコなどの包み焼きを開いてくれる。氏はしばらく居てイタリア料理の状況などについて話してくれた(田舎あるいは家庭料理から今風の流行など)。

席のそばにあったフィギュア。

席のそばにあったフィギュア。

東京在住のN夫人と別れた後ホテルのラウンジで深夜まで時を惜しんだ。

ラウンジの眺め。

ラウンジの眺め。

まるで巨大な光イベント。

翌日はお目当ての東京都美術館「永遠の都ローマ展」へ、。

展覧会パンフレット

展覧会パンフレット

撮影可能だった2点。

撮影可能だった2点。

彫刻が多く会場の

ボリューム感は圧倒的。

以下同展の紹介分の一節です。

二千年を超える栄えある歴史と比類なき文化は、古代には最高神をまつる神殿がおかれ、現在はローマ市庁舎のあるカピトリーノの丘を中心に築かれました。その丘に建つカピトリーノ美術館は、世界的にもっとも古い美術館の一つに数えられます。同館のはじまりは、ルネサンス時代の教皇シクストゥス4世がローマ市民に4点の古代彫刻を寄贈したことにさかのぼります。

古代遺物やヴァチカンに由来する彫刻、またローマの名家からもたらされた絵画など、その多岐にわたる充実したコレクションは、古代ローマ帝国の栄光を礎に、ヨーロッパにおける政治、宗教、文化の中心地として発展したローマの歩みそのものにも重ねられます。

本展は、カピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで、約70点の彫刻、絵画、版画等を通じて、「永遠の都」と称されるローマの歴史と芸術を紹介します。

展覧会ではカピトリーノのヴィーナスに見られた上品な恥じらいは美しく、カエサル、コンスタンティヌス、アウグスティヌスなど歴史教科書で見た人物の突然でリアルな出現に戸惑った。古くはプトレマイオス王朝妃の像まであり、生き生きとした気品に魅了され人知れない作者のことを思った。

あまりに長大なローマの歴史は宗教の軋轢、民族の大移動、度重なる疫病、止まない紛争と戦争にひたすら揺さぶられる。その中で洗練された発想と熟練が必要な芸術がたゆみなく生み出され続ける。

同じ人間の出来事としてくらくらするような不思議を禁じ得なかった(他国、他民族からの尊崇という帝国に必要な要素があったにしても)。

彫刻が多く、館内一杯にあふれるヨーロッパの立体的なエッセンスに包まれると、次第に満足という気持になった。

上掲2点を遠くから。若い来館者さんがとても多い。都会の美術館で感じる事の一つに若い入場者の多さが挙げられる。彼らに混じると気持が高揚し楽しさが増す。当地でもそうあってほしいといつも願っている。

上掲2点を遠くから。若い来館者さんがとても多い。都会の美術館で感じる事の一つに若い入場者の多さが挙げられる。彼らに混じると気持が高揚し楽しさが増す。当地でもそうあってほしいといつも願っている。

昼食は寿司を食べた。

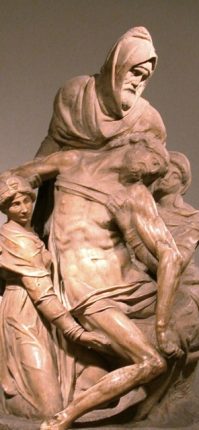

食べながらK夫人が“かってフィレンツェでミケランジェロの「ピエタ」を見たが、その時のキリストに突然涙が出てきて止まらなくなった”と語った。

フィレンツェの「ピエタ」

フィレンツェの「ピエタ」

ミケランジェによる四つのピエタの一つ。

(Kが送ってくれた写真から)

去る11月2日、美術作品を前に気を失う人のことを記し、10月22日には音楽会で涙を拭くスタッフのことを書いた。そして昨日はミケランジェロの作品に涙あふれたと話す人がいた。みな人間らしく素晴らしいことだと思う。

さて短くも長かった貴重な週末は十分に食べたので帰宅した夕食はカップヌードルで済ませた。

両日とも寒く本日月曜日は今期一番の寒さとなり、午後ミゾレが降り、燕温泉では積雪があった。

美術作品を観て気を失うことがあるらしい その2「スタンダール症候群」

去る11月2日の当欄、NHKBS「フェルメールに魅せられて“史上最大の展覧会”の舞台裏」で展覧会関係者の一人が「かってフェルメールの作品を観て気を失った」と述べていた。そのことに関連してその昔スペインでゴヤの「裸のマハ」を見て失神した知人の話を当欄に書いた。

記した後、気になり「美術鑑賞 気絶」で検索してみた。すると真っ先に出るのが「スタンダール症候群」だった。「美術 失神」でも「アート 失神」あるいは「美術 気絶」もみなスタンダール症候群(以下 ス症候群)が真っ先だった。

だがそれはいずれも期待した“衝撃的な美に直面した時の精神反応”ではなかった。

由来は小説「赤と黒」の作家スタンダールが19世紀前半に初めてイタリアへ旅行した際、フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂で壮大なフレスコ画を見上げていた時、突然めまいと動揺に襲われしばらく呆然としてしまったということから来ていると記されていた。

サンタクローチェ聖堂の壁画

サンタクローチェ聖堂の壁画

(photo libraryより)

それに関して20世紀後半、イタリアの心理学者が同様の症状を起こす外国人観光客が多いことからスタンダールの例にちなんで「ス症候群」と命名したというものだった。

現象は、強いあるいは長時間の上向きによる後頭部の後屈(この場合仰向け)からくるもので、頸椎を通過するある動脈(椎骨動脈ついこつどうみゃく)が圧迫され脳循環が受ける影響によるというものだった。

しかし同じ状況で誰にでも症状が起きるとは限らない。脱水、疲労、解剖学的な個人差、代謝異常などが関係していることだろう。

また症候の命名者は”高揚した気分”なども付け加えているようであり、自律神経系の反応が加味されるのかも知れない。

ただ外国人に多いと記されるていることがやや不思議であり、また東大寺大仏殿ではどうなのか、さらに上向きの仕事がある技師や職人さんも気になるところだ。

いずれにしても強く上を向くのは要注意と、かって脳神経外科医からも聞いている。

このたびはほかであまり見つけられなかったが、美術、アートの衝撃によって失神することがもっとあるものか探してみたい。

「But Beautiful」

愛は喜びもあれば悲しみもある、笑いもあれば涙もある。だが美しいと歌われている。

美術作品を観て気を失うことがあるらしい 夕刻の施肥 夕食。

先日のNHK-BSで「フェルメールに魅せられて“史上最大の展覧会”の舞台裏」が放映された。予告と途中からではあるが本放送を観た。その前半に主要な関係者が「かってフェルメールの作品を観て気を失った」と述べていた。

絵画作品を観て気を失う。普段耳にしないことだが、今から50年ほど前のこと、それと同じ事を言った人の話を聞いた。当時はまさか大げさな、という感想を抱いたが今回の放映の談話を聴いて、かって語られた話は本当だっのかと思い直した。

その人は東京大学出身の若い男性だった。旅行か仕事だったかでスペインに行った折りプラド美術館でゴヤの「裸のマハ」を観た瞬間、衝撃を受けて気絶した、と帰国後私の知りあいに話している。

音楽や美術には信じがたく素晴らしい作品は多い。だが鑑賞者にも感応性と言うのか上述した二人のように強く反応する人が希にいることも確かなようだ。

ただ極めて素晴らしい作品でもあまねく人を失神させる訳ではなく、倒れた人の感受性に加え作者、作品に対する深い尊崇などの個人史と、当日の体調などの複合的な側面があったのではないかと推測された。

満一ケガが無かったのかは案じられるところだった。

一方音楽と失神はかってよく聞き、ロックやグループサウンズのステージで倒れたり、若い女性客が失神するコンサートがたびたび知らされた。倒れるプレーヤーの詳細は分からないけれども、観客の失神は興奮と絶叫による過呼吸がもたらす反応のように見えていた。

確かに音楽は強い感情反応をもたらす。もしかしたら私が知らないだけで、クラシックコンサートではあまりの美しさや突然のティンパニーで、椅子に座っているため人知れず失神している人がいるかも知れない。

さて本日は昨日に続き暮れてから草花中心に施肥をした。クリスマスローズとアジサイはやや丁寧に、ホトトギスになどにはざっと行った。ホームセンターで求めた軽い用土にリン酸カリを含んだものを混ぜてくべた。来年の元気な庭を想って、もう一日、雪の前に残りの草木と芝生に遣りたい。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

ご馳走様でした。

晴天の日曜日の感動音楽会 庭の花。

しっかり二日間降ったあと本日日曜日は爽やかに晴れた。

午前に少し本を読み、来週予定されている高齢者の認知症検査のトレーニングをしてみた。

時間の無駄遣いにも思われるが、少しは脳トレに寄与するのかなと思いながら試行した。本番はどうなるのだろう。

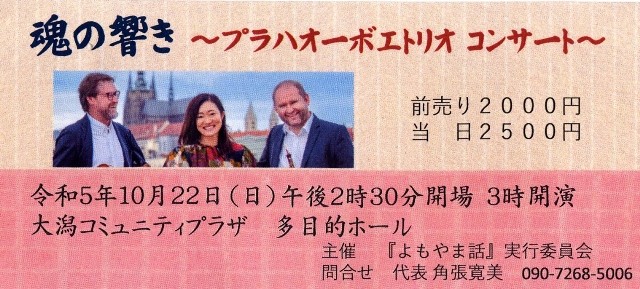

さて本日午後は吉川区出身、プラハ在住のピアニスト市村幸恵さんのコンサート。2019年秋共演されたチェコフィルの第1バイオリン奏者ヴィクトル・マザーチェクさんに、このたびはプラハ音楽院教授・オーボエ奏者ヤン・トゥーリさんが加わった。

会場の大潟区コミュニティプラザホールは何脚も椅子を足したほどの満席。

ドヴォジャーク、スメタナ、スーク、モーツアルト、ショパン、ショスタコーヴィッチのブログラム。知らない曲が何曲もあったが、三人がソロ、デュオ、トリオと変えながら楽しませてくれた。

これまで市村さんが何度か話されたように、チェコでは集まってはアンサンブルを「楽しむ」という。この度はまさにそれで、ある意味即興性まで感じられ、陰影の濃いスリリングな演奏会だったのではないだろうか。

市村さんの至近距離によるショパンのワルツ7番嬰ハ短調は素晴らしく、モーツアルトのドレミファソラシドの妙に驚き、三人で演奏したショスタコーヴィチ5つの小品やチェコ民謡などでは心ゆくまでスラブの情緒を聴かせてもらった。

ヴィクトルさんが編曲した「家路」、アンコールの小山作之助「夏は来ぬ」は場内に歌唱とハミングが満ちた。わけても「夏は来ぬ」のコーダが非常に良く、振り返ると同行した美術館の若いスタッフが感動のあまり涙で目を赤くし、ハンカチで拭いていた。

音楽を聴いて惜しみなく涙をこぼすのは何にも増して素晴らしい事で、私達はそれを観てまた感動したのでした。

会場は旧議場で音楽向けホールではなく、演奏者は苦労したのではと想像したが熱演でカバーし心に残るコンサートになった。

終わって市村さんと少し話す機会があった。次回は現代音楽を1曲とお願いしてみた。良いですね、というお返事だった。

このたびの音楽会を開催された頸北の吉川、柿崎、大潟各区の文化と地域振興グループの皆さま。熱意とご努力に心から感謝申しあげます、まことに有り難うございました。

美術館の庭で秋の花が日射しを浴びていた。

健康的で良い日曜日だった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月