文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

エラ・フィッツジェラルドとカテリーナ・バレンテ。

過日のこと“帰りのラジオがエラ・フィッツジェラルドをやっていたけど凄いね”と妻が言った。ジャズのことなどめったに口にしないのに珍しい事だった。

確かにエラが凄いのは○○賞をいくつも取っていると言うこともあろうが、とにかく歌が凄かった。

往時ジャズ歌手は沢山いてそれぞれ極めて個性的だった。若いころは色々聴くき比べては、この人は奇抜で面白いとか、新しいとかはたまた暗さが良いと言って悦に入っていた

それが年とともに次第にオーソドックスが良くなり、歌唱の深さ、あるいは輝かしさなどに耳を傾けるようになった。その結果かって個性的ともてはやされた人の歌は耳障りとなり遠ざけられるようになってしまった。こんなことは私だけのことか、一般論なのか全く分からない。

だがかような事でエラ・フィッツジェラルドの終始一貫した王道の歩み、多彩で広い音域、さらに絶対的な音感とリズムなどから、とにかく安心して気楽に聴くようになった。

以下彼女の人気曲の一つ「How High the Moon」です。

1959年の録音。

アドリブといえども周到にリハーサルされたジャストな音程のスキャットが素晴らしい。終わりの方に「煙が目にしみる」を挿入し、エンターテナーとして全力でサービスをしている。

一方でポピュラーといってもカンツォーネ、シャンソン、ボサノバ・ラテンまで歌ったカテリーナ・バレンテはイタリア出身でアメリカのエラよりも若いが、やはり凄まじい。

カテリーナ・バレンテの

「MOTO PERPETUO」(1971年録画)

すでに何曲か歌った後でパガニーニの常動曲「(MOTO PERPETUO」)をスキャットで歌っている。MOTO PERPETUOはイタリア語の表記。

協奏曲の「MOTO PERPETUO」

こちらの方がテンポが少し緩やか。

エラもカテリーナもそれぞれの分野の歌姫として世界を駆け巡り圧倒的な人気を博した。エラは亡くなったがカテリーナは90才を越えて健在だという。

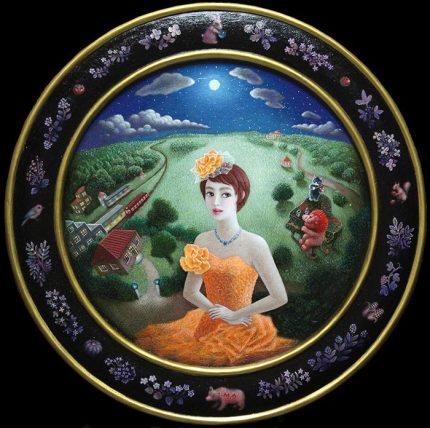

楽しい「6月の花嫁」の細部。

今日は去る8月25日に続き、開催中の篠崎正喜展から作品の細部を見てみたいと思います。取り上げるのは「6月の花嫁」です。

特注した木製の皿にキャンバスを貼り樹脂絵の具でコーティングしてから描かているようです。

「6月の花嫁」

「6月の花嫁」

当館で撮影、黒バックでトリミング。時刻は篠崎氏得意の月が上る時間の設定です。オレンジ色の花嫁衣装の美しい女性は電車が往き来する郊外の森の駅近くで描かれている。

花嫁の右側奥で、飲み物が置かれたピアノにうっとり顔のライオンが座り、ピアノの上で猫がバイオリンを弾いています。

花嫁の右側奥で、飲み物が置かれたピアノにうっとり顔のライオンが座り、ピアノの上で猫がバイオリンを弾いています。

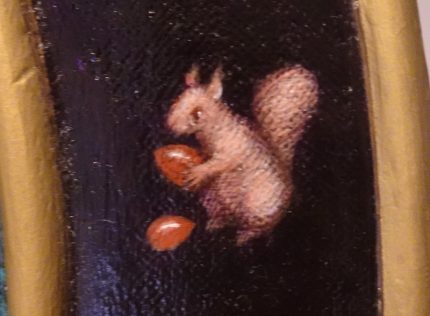

続けて皿の縁をぐるりと眺めてみました。花にまじって動物と野菜、果物が描かれています。

今日は描かれた四種類の動物を眺めてみました。

ウサギが作者お得意のガラス玉を持っています。青がとてもきれいです。

ウサギが作者お得意のガラス玉を持っています。青がとてもきれいです。

愛らしいりすです。手にしているのはドングリでしょうか、ガラス玉でしょうか。

愛らしいりすです。手にしているのはドングリでしょうか、ガラス玉でしょうか。

9時の位置に小鳥。

9時の位置に小鳥。

さてそのほかに動物と動物の間には様々な花と共にリンゴ、トウモロコシ、カボチャそして柿が描かれています。

六月の花嫁を動物や野菜、果物などが豊かな森と共に祝福している作品です。

不肖私も6月が一番好きな月です。安定した空、溌剌とした緑、作物が育ち花々は喜ぶ、、、。樹下美術館の開館を6月にしたのもそのようなことからでした。

2007年6月10日、開館式の様子。

2007年6月10日、開館式の様子。

当時の木浦正幸上越市長の顔が見えます。

2007年6月10日はとても良いお天気でした。

●10月12日15時から篠崎正喜さんの「生成AIと美術」のギャラリートークを致します。35席ほどの予定で、入場は無料です。

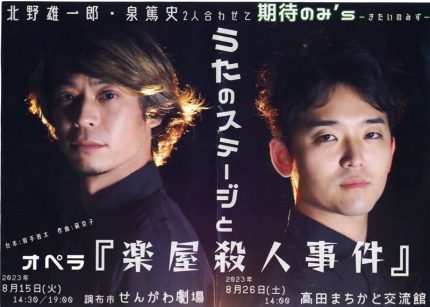

こんにゃく座のお二人による舞台。

本日午後、オペラシアターこんにゃく座に所属する北野雄一郎さんと泉篤史さんお二人の舞台を観に行った。演目前半は「うたのステージ」、後半は二人オペラ「楽屋殺人事件」だった。ちなみに40人近い団員がいる同座は1971年に創立されている。

役者さん泉篤史さんは上越市出身で公演は凱旋公演と称されていた。暑い日だったが吹き抜けのある荘重な旧第四銀行の髙田まちかど交流館はしっかり冷房されていた。

公演用にしつらわれたステージのすぐ前に座った。ピアノ一台と若いプロの歌役者さんの公演。上演前の挨拶で良く響く声と自然で魅力的な振る舞いから、今日は来て良かったとすぐ思った

プログラム前半は「空気のうた」から始まり「Fragmentsー特攻隊戦死者の手記による」まで8曲。それぞれ詩が良く、すべて大変生き生きと歌われた。当然ながらマイク無し、そのうえ一座では言葉の明瞭さが特に強調されているという。

普段良いお声に感心していた泉さんのお父さんとのふとしたご縁。お目当ての篤史さんの安定した音程と自在な声量は素晴らしかった。最初の「空気のうた」があたかも空気と同化するよう歌われ、最後のFragmentsが迫力の起伏をもって歌われると妻は涙ぐんでいた。

後半の「楽屋殺人事件」は劇中劇のまた劇という多次元構成。エスプリとオチが効いた面白い舞台だった。イスなどわずかな道具を動かしながら演じられる小さな舞台だけに、お二人の動きと表情は文字通り劇的でさずがだと思った。

伴奏は榊原紀保子さんのピアノ一台。演奏は終始流麗かつ迫真のもので、歌と演劇付きの演奏会と言っても過言でなく堪能させてもらった。

皆さまの根気よい真剣なトレーニングの積み重ねを思わずにはいられませんでした。

良い時間を本当に有り難うございました。

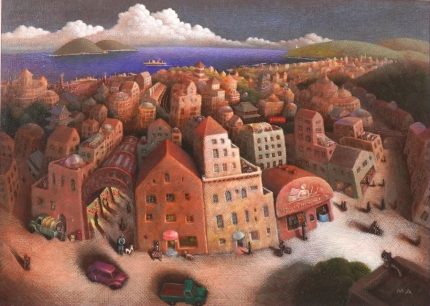

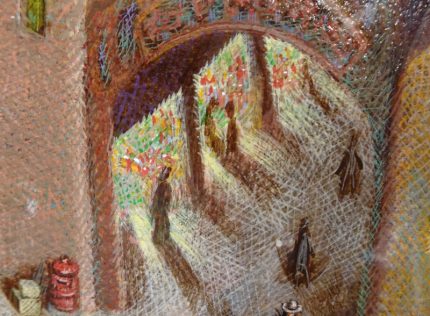

篠崎正喜さんの「海辺の街」。

10月17日まで好評開催中の篠崎正喜展。氏の作品には独特な鮮やかさ、こまやかさ、そしてある種旅情と平和な時間が描かれる。

本日は作品「海辺の街」からそれらについて私なりに観てみたいと思う。

南欧あるいはイスラムまた中近東?など、とりとめ無い雰囲気の街が一塊(ひとかたまり)になって描かれている。二つの島があり一艘の船が浮かぶ濃い色の海の水平線を、真っ白な雲が囲み大気は澄んでいる。そこは形を変えた作者のふる里かもしれない。

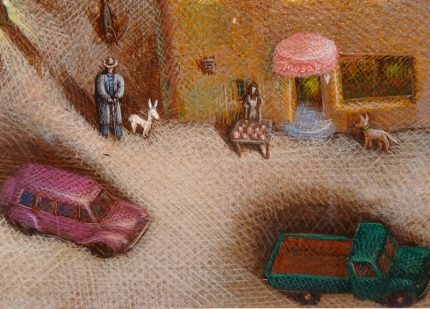

手前の大通りを見ると色々な人が様々に描かれ、ゆっくりした時間が流れている。以下作品の細部にカメラを向け拡大し、一瞥しただけでは見逃しそうな作者のこだわりと描かれた生活の一端に目を遣ってみた。

最も左でトラックの荷の積み降ろし。

最も左でトラックの荷の積み降ろし。

建物の通用口と思われる場所のトラック。明るい緑色のトラックと黄色の幌が軽やか。手前のカップルの長い影が人の息づかいを浮かび上がらせている。

トラックの荷はこのバザールのためのものらしい。しっかり付けられた影が人物たちに存在と生命を与えている。

トラックの荷はこのバザールのためのものらしい。しっかり付けられた影が人物たちに存在と生命を与えている。

手前にレトロで良い色の車が二台走っている。建物の入り口の右に犬が、左に女性が果物?を売っている。さらにその左にヤギのような犬を連れた男性が角をまがろうとしている。

お洒落な半円の前壁の建物の左にウィンドウがあり、張り出されたポスターを男が立って見ている。建物は映画館であろう、小さな窓は切符を売る窓口か。建物入り口にもぎりの女性がいる。路上の自転車は子供のようだ。小さな町の心意気ある映画館に作者の思い出があふれている。

一種広場のような通りは車椅子を押す人影が見え、思い思いに人々が行き交う。影の長さから午後の遅い時間であろう。

混雑した建物の屋上のあちらこちらにガラスの半球があしらわれている。美しいガラス球(玉)は作者お得意のモチーフで、様々な場所で不意に登場する。街並にはお城のような建物も見える。

混雑した建物の屋上のあちらこちらにガラスの半球があしらわれている。美しいガラス球(玉)は作者お得意のモチーフで、様々な場所で不意に登場する。街並にはお城のような建物も見える。

描かれるガラスは並々ならぬ研究の賜物ではないだろうか。色彩や厚みの違いも美しく描き分けられる。

以上ざっと見てきたがまだ何かが隠されているような気もする。そう思わせるのが街というもの、あるいはその営みではないだろうか。

小さな映画館やお寺のあるゆっくり時間が過ぎる澄んだ大気の街。行ってみたくなるような平和な「海辺の街」を紹介してみました。

この先他の作品の細部もまた観てみたいと思います。細部は篠崎作品の特徴で観る楽しみの一つです。

※写真2枚目と3枚目は前日の積み残しで翌日追加致しました。

●10月12日15時から篠崎正喜さんの「生成AIと美術」のギャラリートークを致します。35席ほどの予定です。

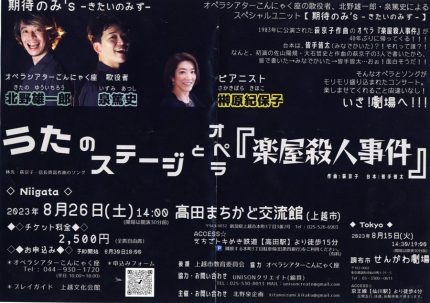

8月26日髙田まちかど交流館のオペラ「楽屋殺人事件」公演。

間近になってしまったが8月26日今週土曜日14時から、上越市髙田まちかど交流館でこんにゃく座から二人が来られ「楽屋殺人事件」の公演がある。

その一人泉篤史さんはきれいな声で表情豊か、ルックスも良い。ピアノの演奏とともに眼前で演じられる歌と劇がどんなものか興味があるので楽しみにしたい。

上越市出身の泉さん

北城高校、新潟大学卒業

日頃おばあちゃんの事で泉さんのお父さんとお会いする。そのたびにお父さんの声がとても良いのに感心していた。

先日ひょんなことから、悴です、と仰り、少しもじもじしながら篤史さんの公演チラシを見せて頂いた。良いお声のお父さん、その悴さんが歌の道に進まれている。やはりと、いささか驚きを交えつつとても頼もしく思った。

音楽や演劇がお好きな皆さま、宜しければ26日(土)の髙田まちかど交流館へ足をお運びになっては如何でしょうか。

●チケット2500円(全館自由席)

●お申し込み

・オペラシアターこんにゃく座 電話044ー930ー1720

・プレイガイド:: 上越文化会館

二つのポスター 熱心な親子さん コーナーの工夫 大洞原の野菜 夕食。

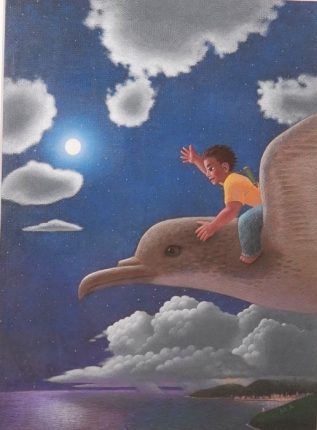

本日は篠崎正喜展に展示中のポスター2点のご紹介からです。

篠崎氏が手がけた劇団美術の中から劇団四季公演「ガンバの大冒険」から1点、劇団七曜日(コント赤信号渡辺正行主宰)ポスター原画の2点の掲載です。

「ガンバの大冒険」ポスター原画。

「ガンバの大冒険」ポスター原画。

劇団七曜日公演ポスター

劇団七曜日公演ポスター

いずれも着目意図を熟慮したうえそれに沿ったデザインと色彩配分が行われ美しく仕上げられています。

さて次は過日触れました展示場内三カ所のコーナーの工夫の実際です。

真ん中の台を斜めに。

真ん中の台を斜めに。

一般に四角い会場の展示ではその隅(コーナー)は狭く、両脇の壁に挟まれやや暗く空疎な場所の印象があり、常に使いずらさがありました。この度はそこへ斜めに展示台を設置しました所、作品は中央を向き、1点に立ったままで両脇を入れて3作品を同時に観ることが出来るような効果も生まれました。

奥まった場所柄、一種特別な場所のイメージもあり、良い試みではなかったかと自画自賛している次第です。

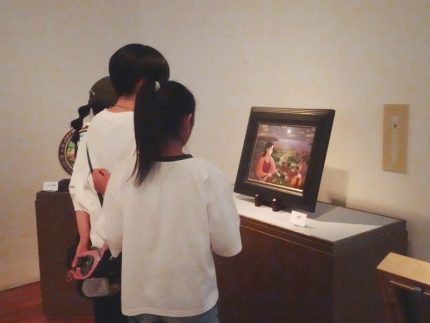

昼に寄ると3人のグループと4人のグループの親子さんがお見えでした。

一点一点良く観て写真を撮ったり、とても熱心な三人姉妹さんでした。宿題だったのかもしれません。

一点一点良く観て写真を撮ったり、とても熱心な三人姉妹さんでした。宿題だったのかもしれません。

もと大洞原に関係された方から頂いたトウモロコシとトマト。スタッフも頂戴しました。高原の夏野菜は素晴らしいです。

もと大洞原に関係された方から頂いたトウモロコシとトマト。スタッフも頂戴しました。高原の夏野菜は素晴らしいです。

篠崎氏の絵皿(トールペインティング) 鮮やかな絵画。

8月17日(木)から10月17日(火)までの「篠崎正喜展」が近づいた。精緻で美しい絵を描かれる東京在住の篠崎氏を知ったのはボタニカルアートを描き始めて苦労していた2000年少し前頃だったと思う。

ネットで知り交流し始めたのだが、氏のホームページには夢見るような作品が沢山掲載されていた。我慢出来ずにやり取りしたうえポツリポツリと譲って頂くようになった。当初作品を皆さんにも見て頂きたくて2002年上越市大島画廊の拙初作品展の際特別に1点展示した。

さらに2007年の樹下美術館開館に際し、カフェに飾る「午睡」を描いてもらった。若い女性がピアノにもたれて眠っているという150×180㎝の超大作はカフェのシンボルとして今も皆さまに楽しんで頂いている。

いつか氏の展覧会をと考えていたのだが、不遜にも今年私が写真と絵の前座をし、夏の本番二か月の開催へトントンと決まった。信じがたいほど色鮮やかな作品はいずれも夢に出て来そうな不思議さが漂い、ある種デジャブ感覚を覚える独特な作風。中でもまだ手にしたことも無い絵皿のような丸い作品は魅力的だった。

昨日氏のご好意としてあこがれの皿型トールペインティング作品「6月の花嫁」が届けられた。モチーフが夢のようなら、送られてくるのは夢の又夢。

作品写真は氏のホームページから拝借しました。画中でライオンがピアノを弾き、周囲に熊、リス、小鳥、兎がいます。氏の作品には細部の到るとこと眼をやる楽しさががあります。

このたびの作品には以下の様な説明が添えられていました。

最初に西洋の主婦のお遊びトールペインティングを画材に選んだとき、芸術まで高めることを目指しました。

銀座で個展をすると、それはすぐに認められました。

美術手帳や主婦と生活などから広くインタビューを受け、取り上げられました。

最初は画材屋が米国から輸入した木製のお皿を使っていましたが、大きさなどに不満がありました。それで自分独自の素材を作ることにしました。40年近く前、日暮里に江戸轆轤(ろくろ)職人が生き残っていていました。そこを訊ね30枚を挽いてもらいました。仕事が暇になっていたいたころでしたので、彼は大変喜んでくれました。

使ったのは外国の桐に似た木材で、削りにくいと話していました。木材だけでは弱いので、裏表に2枚、キャンバス地を凸凹に合わせて伸ばしたり縮めたりしながら、しっかりと貼り合わせました。キャンバス地にはジェッソを幾度も塗り重ね、サンドペーパーで仕上げました。乾漆のように軽くて丈夫なものです。

以上から氏の作品、なかんずく描く素地(マチエール)から、制作過程へのこだわりの一端が窺える内容がしたためられていました。

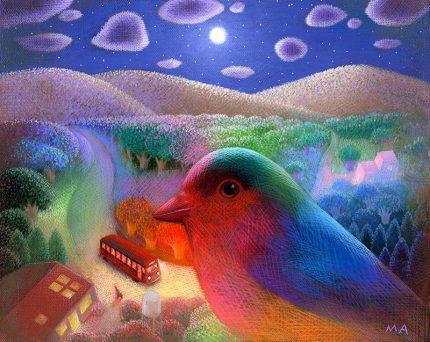

本日の最後はいっそう鮮やかな「この森に天使はバスを降りた」です。

「この森に天使はバスを降りた」

「この森に天使はバスを降りた」

写真は氏のホームページからお借りしました。

当館収蔵では最も小ぶりな作品の一つです。

当作品は虹よりも鮮やかな小鳥、夜空の月と星と雲。わけても中心部に影がある雲など氏ならではの観察と表現です。夜なのに眩しい色彩。俯瞰された赤いバスから人(天使?)が一人降りたようです。

この先、当ブログでもう少し作品を掲載させてください。会期中は当館収蔵の24点を展示する予定です。

※トールペインティング:欧米でブリキ、鉄、木などの薄い素地に絵を描くこと。教会の装飾品、家庭の家具調度品に用いられ、趣味としても広がりました。語源のトールはブリキなどの薄い金属を指し、現在彩色には主にアクリル絵の具が用いられているようです。

宿題をしに木村茶道美術を再訪 茶のあとはいととんぼ様のお見送り。

去る7月24日の当欄で柏崎市の木村茶道美術館を訪ねた時の事を書かせて頂いた。同美術館は撮影可という温かな対応をされているが、記事では本席の掛け軸の写真を取り忘れていた。

さらに江戸千家茶道の創始者川上不白作の茶杓銘「西王母」の解釈よび如心斎筆による三代宗哲の茶器「詩中次(しなかつぎ)」の詩文の意味を尋ねる事も失念していた。

そこで本日日曜日、上記三つの失念を埋める宿題をすべく同美術館を楽しく再訪した。解説された学芸の方は前回と別の人で、迂闊な私の質問に親しく答えて下さった。

宿題の第一、本席の掛け軸写真は以下です。前回作者を誤って馬遠(ばえん)としましたのを馬逵(ばき)に訂正させて頂きましたs。大変申し分けありませんでした。

「雪景山水」

「雪景山水」

極めて希な作品のため入手に際し

東京国立博物館で鑑定されている。

絵唐津壺の花入は前回と同じだったが花が替わっていた。

手前から初雪草、ヒオウギ、シマアシ。

手前から初雪草、ヒオウギ、シマアシ。

毎回スタッフさん達の持ち寄りだという。

いつも美しく新鮮。

本日は名古屋の鳴海織部のお茶碗で頂いた。

以下は前回出された五代楽家、宗入作の黒楽馬盥(ばだらい)茶碗。本日はちゃんと撮りました。

以下は宿題の茶器と茶杓。

手前の茶器は詩文が書かれている。器は三代宗哲の作。文は表千家中興の祖、七代家元如心斎(じょしんさい)の筆(書)。

手前の茶器は詩文が書かれている。器は三代宗哲の作。文は表千家中興の祖、七代家元如心斎(じょしんさい)の筆(書)。

向こうの茶杓「西王母」は椿であり、季節が合わない。そのことをお訊ねすると、敢えて用いたのは、断捨離をされるお茶人が時にお道具を美術館に寄付をされる。本茶杓も篤志家からのもので、ご好意に応えてお出ししたということだった。同美術館の裾野は豊かで広いのだ。

器の詩文は100則の代表的な禅問答によって教義を示す禅の教科書、碧巌録の一節。説明をお聞きして帰宅後調べてみたところ第17則「坐久成労」ではと推量してみた。

座禅の本質を訊ねられた僧香林が「長く座ったのでくたびれたわい」と応じた公案に相当しているかもしれない。

表に出て石垣に沿って歩くと黒く小さな影が横切った。イトトンボだった。

表に出て石垣に沿って歩くと黒く小さな影が横切った。イトトンボだった。

以下は帰路です。

本日のお茶で一句

茶のあとはいととんぼ様のお見送り

暑い、 珍しくブログを三日続けた。

水彩を描く二人の若者。

一昨日日と昨日、たまたま私が美術館にいる時間に20代と思われる方が見えられた。一昨日は女性、昨日は男性だった。お話すると二人とも水彩を描いているという事で色々お話しして楽しかった。

キリッとした感じの女性は某校で絵画の臨時講師をされているという。スマホをタップして作品を沢山見せて頂いた。それぞれテーマが明瞭で独自の世界を作りつつあるように感じた。色使いは明解だったがさらに深みを持たせればより魅力が増すのではと感想を述べた。

その色彩に関して、かって非常に美しい絵を描く画家が、

“私は○○は何色と決めることはせず、あえて汚いと言われる色や補色を意識しながら色に深みを持たせるようにしている”と述べたことをお話した。また展示中の倉石隆のデッサンを例に、大切な構成や構図のためにもデッサンのトレーニングの効果をお話しさせてもらった。真剣な眼差しからさらに伸びることが期待された。

昨日はより若い青年だった。倉石隆のデッサンから時間を掛けて熱心に観ている。背がとても高く、訊ねると大谷と同じくらいだと仰った。お洒落なハンチングを被った容貌は大谷をさらにあどけなくした感じで好感が持てた。

話をしたところ水彩の難しさを口にされた。先の女性に対しても同様、私はあくまで素人だが、それでも水彩なら描く苦労と喜びは共有できる。

水彩に於ける“直し”や“上塗り”の難しさは誰でも経験することで、彼もそれを口にした。

水っぽい絵か、ある程度しっかりした色づけをするかで用紙から異なる。多彩で明確な絵を望むなら乾かし乾かし描いてはどうかと勧めてみた。

彼はまた具体的には、描くにしたがい用紙がゆがんだりボロボロと紙が傷むことがあるとも訴えた。どうやらしっかり描きたい派のようだった。

それならと、私も植物水彩画で同じ苦労し自分なりの対応尾の一端を話した。

画用紙やコピー用紙でも良い、まずしっかりデッサンした後習作として描き、工夫カ所を絞ってから3㎜厚などのボード紙を本紙として用ればボロボロは避けられる。その際も乾かしては加筆する。試行錯誤を重ねたすえ、乾かしながら薄く薄く色を重ねたことも告げた。

同じ水彩でもそれぞれ目指すゴールは異なろう。技法などは教則本やネットに数多く出ている。しかし最も肝心な事は出ていないため、やはり自分なりの研究は必須だと思う等色々話した。

帰り際にそれでは、と言うと、今日は画家さんから直接聞けて良かったとニッコリしている。私は画家ではなく医者なのです、と告げ、どうか楽しんで続けてくださいと述べると、また来ますと明るく返事された。

外に出ると彼が乗ってきたと思われる自転車が止めてあった。

何とも気が利いた感じの自転車。

何とも気が利いた感じの自転車。

こんなすっきりした自転車は初めて。

木村茶道美術館の涼風。

過日の暑い日柏崎市の木村茶道美術館を訪ねた。

暑さの中の庭。かすかな流れの音を聞き赤欄干の橋に癒やされる。

暑さの中の庭。かすかな流れの音を聞き赤欄干の橋に癒やされる。

庭を上り受付を済ませ待合で竹のベンチに腰掛けて順番を待つ。

待合の床に掛かった大津絵「雷と太鼓」の図。江戸時代初め頃から始まった滋賀県大津で土産、お守りなどとして売られた署名無き絵図。大きな目小さな鼻、あどけない手つきなど雷は可愛いく描かれている。

待合の床に掛かった大津絵「雷と太鼓」の図。江戸時代初め頃から始まった滋賀県大津で土産、お守りなどとして売られた署名無き絵図。大きな目小さな鼻、あどけない手つきなど雷は可愛いく描かれている。

特に古いものは味い深い民藝として後世に於いても人気を拍した。上掲は雷を盛大に鳴らしていた所、勢いあまって海中に雷太鼓を落としてしまい慌てて吊り上げようとしている図。人気のモチーフの一つだというがユーモラスな図柄には油断を戒める意味もあったらしい。

さて本席です。

写真はありませんが、床の掛け軸は本邦では極めて希とされる南宗の画家馬逵(ばき)の作と伝わる「雪景山水」。遠くの山と近景の人物の間に精緻で壮大な気宇が漂うのを感じさせる。茶席では夏にあえて雪をテーマとした道具を用い、暑さを凌ぐ事を趣向の一つとすることがある。

床の花は矢筈薄(ヤハズススキ)、白桔梗、秋海棠(シュウカイドウ)。花入(はないれ:花器)は桃山時代の絵唐津壺。壺は算盤(そろばん)球の形で、福をもたらすと伝わる蝙蝠(コウモリ)が鉄絵で二羽描かれている。唐津らしく地の色と蝙蝠の地味さ加減が絶妙で、フォルムの一種鋭さにより涼しさが伝わり名品だと思った。ちなみに蝙蝠は夏の季語。

床の花は矢筈薄(ヤハズススキ)、白桔梗、秋海棠(シュウカイドウ)。花入(はないれ:花器)は桃山時代の絵唐津壺。壺は算盤(そろばん)球の形で、福をもたらすと伝わる蝙蝠(コウモリ)が鉄絵で二羽描かれている。唐津らしく地の色と蝙蝠の地味さ加減が絶妙で、フォルムの一種鋭さにより涼しさが伝わり名品だと思った。ちなみに蝙蝠は夏の季語。

お茶に先立って頂いたお菓子。

取り回されて一つだけ残った最上屋製の水菓子。器は二重蓮弁の形状をした中国明時代の古染め付け。弁を数えたところ16あった。

取り回されて一つだけ残った最上屋製の水菓子。器は二重蓮弁の形状をした中国明時代の古染め付け。弁を数えたところ16あった。

私に出されたお茶の茶碗は黒楽で五代宗入作「馬盥(ばだらい)」だった。浅く広い黒楽茶碗の見込み(底の部分)に緩やかに渦が施され、服するにしたがい緑のお茶がゆっくり渦巻きながら消えて行く様を目にした。

以下は風炉釜(ふろかま)。

亡き柏崎市の鋳物師(いものし)原益夫作の南蛮船を形取った風炉に帆に見立てた釜が掛かる。釜の両脇の鐶付き(かんつき:窯を持ち上げるための丸い金属輪を通す部分)は貝の形だった。

亡き柏崎市の鋳物師(いものし)原益夫作の南蛮船を形取った風炉に帆に見立てた釜が掛かる。釜の両脇の鐶付き(かんつき:窯を持ち上げるための丸い金属輪を通す部分)は貝の形だった。

絵図を含め貴重な茶道具を終始分かりやすく説明して下さった学芸の方と、道具類を拝見に出して去られるお点前をされた方。

絵図を含め貴重な茶道具を終始分かりやすく説明して下さった学芸の方と、道具類を拝見に出して去られるお点前をされた方。

並べられたお道具の一部。茶を飲んだ黒楽茶碗は真ん中にある。手前は三代宗哲作「詩中次」の薄茶器(薄茶を入れる器)。碧巌録の禅詩がしたためられていたようだが内容を聞きのがした。期間中に是非とも再訪してお聞きしてみたい。茶杓は川上不白作「西王母」。西王母は椿であり、中国では美しい桃あるいは遠方の仙女であり、これも云われを逃してしまったので再訪は必至となった。

いずれにしても雷、雪景、蝙蝠、蓮、海(船、貝)、黒楽の平茶碗、、、。一貫した夏の涼さに繋がる趣向に感心し美味しい茶を飲み、外へ出ると暑さが和らぐのを感じた。

木村茶道美術館では第一級の茶道具が出され、手に取りそれでお茶まで飲ませてくれる。特別な人が特別な茶席でしか眼に出来そうもないお道具類。私達一般人がこれらに囲まれながらお茶を飲める場所と機会は滅多にあるものではない。

紅葉の名所としても親しまれているが、茶道をしない人も一度でいいから茶室に上がり、待合に腰掛け、ふんふんと説明を聴き、美味しいお茶を飲まれることを心からお勧めしたい。美術館も喜んで歓迎してくれると思う。

越後上布の商人たちが各地に出かけ吸収し広めた柏崎市の様々な文化。なかでも茶道文化は優れた茶人や鋳物師、塗り師など広い裾野を残した。それらを総合して伝え続ける木村茶道美術館の存在は日本広しといえども希有なことであろう。

施設を維持される同市と支える市民の皆さまに深い畏敬を覚え、それが近くにあることがとても嬉しい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月