花鳥・庭・生き物

来たる11月7日からラッセル・ジョケラさんの展示会 晩秋の花 近隣のコハクチョウ

今年最後の催事は「ラッセル・ジョケラ オリジナル オーダーメイド家具展」です。妙高市在住、当地で親しまれるジョケラ氏のオリジナルな家具と人気のクリスマス向き「アーサツリー」なども展示されます、どうかご覧下さい。

絵画ホールを中心に一部陶芸ホールにも置き、倉石隆、齋藤三郎作品はそのままにして温かな展示会を期待しています。

“ジョケラさんの自己紹介

1963年に、アメリカのカリフォルニア州、サリナス

という所で生まれました。

母は佐世保出身の日本人、父はフィンランド系ア

メリカ人です。

父は学校の教師をしていました。

フィンランドからアメリカに移住してきた祖父母は、

農業やクリスマスツリーのモミの木を育てたりして

いました。

私も十五年間この小さなクリスマスツリーを作って

います(笑)。

シアトルのカレッジで芸術学と英語学を専攻してい

ました。その後シアトルの日系会社で、インテリア

デザインと住宅施工の仕事をしていく中で、より木

工のことを深めたくて住宅内装や木製の船づくり、

オーダーメイド家具、美術館とオフィスのインテリア

を手がけました”

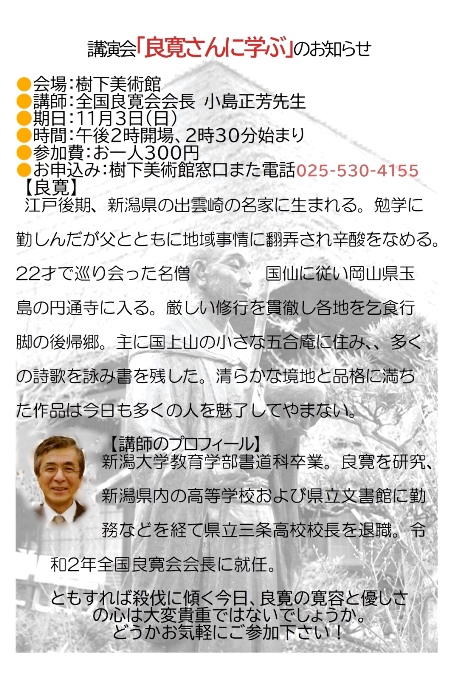

さて慌ただしくしているうちに11月3日は文化の日の講演会「良寛さんに学ぶ」が目前となりました。晩秋の日に聖僧とい呼ばれる良寛さんのお話を全国良寛会会長・小島正芳先生からお聴き出来るのは幸せです。お陰様で予定した80人ほどの参加になり、感謝しております。

夏の長い暑さで庭の花は乏しくなっていたのですが、ここへきてホトトギスとリンドウや西王母椿が咲きはじめました。

話変わり、近隣にコハクチョウが沢山来ていると聞いたいましたので、午後から夕刻に見に行きました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

高田高等学校創立150周年の秋 いたくら桜園 近隣の秋。

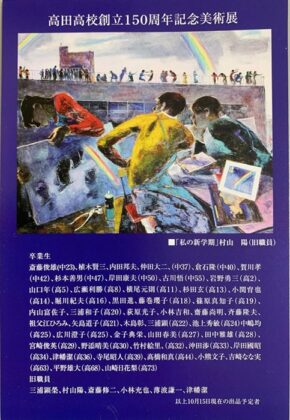

今年は県立高田高等学校創立150周年に当たり、10月26日に式典と祝賀会が行われる。

それに関連して25日(金曜日)~27日(日曜日)の三日間、上越市本町の大島画廊で同校出身者のが開かれる。主宰者から卒業生である倉石隆作品と不肖小生作品を出品してと告げられていた。

倉石隆(倉石孝壽たかひさ、中40・昭和8年卒業)。

美術展のDM

美術展のDM

旧職員の村山陽氏作品

「私の新学期」が用いられている。

マゴマゴしているうちに初日が明日に迫り、本日昼過ぎ画廊に2点を搬入した。一人一点ずつ物故者を入れておよそ50人の展覧会、会場は作品でいっぱいだった。

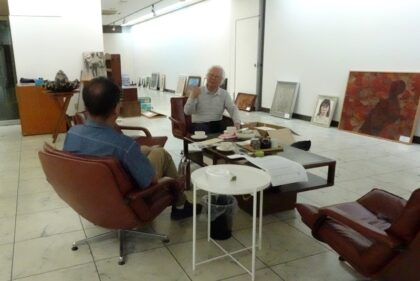

場内に展示でご苦労される上越美術協会 小関育也会長と髙田文化協会事務局長の宮崎俊英さんがいらっしゃって、あとは架けるまでに作業が進んでいた。

一渡り観て歩いたがジャンルの幅広さに大変驚いた。

当館からの倉石隆は「黄昏のピエロ」で、ひいき目もあるがあらためて氏の訴求力を感じた。

比べて私の「ほおずきと山芋の実」などは吹けば飛ぶようなもので、恥ずかしい限りだった。

会場の小関、宮崎両氏。

会場の小関、宮崎両氏。

これから作品の壁掛け、

キャプション付けがある。

明日から三日間、お暇を見てどうか大島画廊にお寄り下さい。

搬入の後、近隣のコスモスを観みに足を伸ばすうち、かって母がショートステイでお世話になった板倉区のいたくら桜園まで行った。

同施設は遠かったが母は窓外の風景が佐賀県の故郷に似ていると言ってここばかりお世話になった。送迎はもっぱら私の車で行った。当時上越地区の医師会長を仰せつかっていたが、不思議な事に母といる時間だけはそのストレスを忘れることができた。

桜園のそばのお宅の花。

桜園のそばのお宅の花。

ショートの間をみて施設に行き、

車椅子を押して近隣の花を見た。

もう遅いのか期待したほどコスモスを目にする事はなかった。帰路頸城区で今年初めて白鳥の群に出会った。

あちらこちらでモズの高鳴きが聞こえ、時節は晩秋となりいよいよ時雨れてくる。

そんな折、樹下美術館は11月3日に全国良寛会会長、小島正芳先生の講演会「良寛さんに学ぶ」があり、11月7日からラッセル・ジョケラさんの木工展が開かれる。外は荒れても樹下美術館だけは温かく居心地良くありたいと願っている次第です。

病気により高校を4年かけて卒業したこともあり、普段母校の行事などに疎い自分。この度ばかりは関係諸氏および我が倉石隆氏のためにも髙田高校150周年美術展、どうか宜しくお願い申し上げます。

信州は須坂で江戸時代の料理を食べる 満月、私達の奇跡。

本日木曜日は休診日。10月にしてはやや暑さが戻った空だった。この日はかねて予定の長野県は須坂市の田中本家博物館で催される「江戸料理再現の食事会」に参加した。

今年6月2日に同博物館と普願寺で行われた茶会に伺っていたので須坂は二回目となった。前回、思ったより近いと感じたがこの度はさらに、短時間で着いた。

優しく熱心な同本家12代ご当主に迎えられ11時から待合の間でお話を聴いた。

地名の由来などから始まり魚の話題へと進んだ。日本海の魚を飛脚のごとく信州へ運び継ぎ、山中の氷室にヌカ保存して年中魚を欠かさなかったことに驚かされた。

さらに代々の塗り物の金銀盛り上げの見事さに感心し、江戸末期の文人、亀田鵬斎の書体について良寛との会合前後の顕著な変化を示す床の双幅も興味深かった。

漆器について説明を受ける。

漆器について説明を受ける。

手袋が配られ皆で触れてみた。

お話の後は食事の間へ。参加者さんは各組ごとにテーブルが用意されている。

盃、壺、吸い物、刺身、焼き物、太平、蓋茶碗、飯、漬け物、汁、番茶の順に振る舞われた。各膳の食材は丁寧に吟味され、器は江戸趣味満点でおのずと美味しと珍しさがつのる。

途中厨房の前を通ったところ、廊下全体に濃厚なダシの香りが漂い、日本食の真髄を実感した。

以下はお品書きで初めて目にした献立の「壺」と「太平」の料理です。

「壺」で出された料理。

「壺」で出された料理。

蛸にあずきが掛かり

菊と青菜が添えられる。

料理の順番と器の形状から「壺」とは、向こう付け、特に筒向(つつむこう)に相当するのではないかと思った。早速出された海の物があずきで甘みを含み、見た目も良くとても美味しくかった。

「太平」は焼き物の次ぎに出された。慈姑(クワイ)、家鴨、婦久羅(ふくらげ)煮浸し、擬製豆腐、鱈切身霰柚子、巻卵、菊餡、焼き茄子、氷蒟蒻(ひごんにゃく)、青菜が賑やかに盛られている。

用いられた器の欄に皆朱太平とあった。朱で大きく平たい蓋付きの碗で出され、肉料理のメインディッシュと考えられた。

膳が進み茸ご飯と汁、それに須坂丸茄子の味噌漬けが運ばれ、最後はお番茶と塩落雁で締めくくられた。

少し堅めの塩落雁をかじるように味わいながら番茶を服し、盛大な食事が終了した。

この日の料理は嘉永元年(1848年)10月、上田藩奉行 大平多喜治様ご接待時の再現だった。客、献立、器の詳細は分厚い「萬賄帖(よろずまかないちょう)」などに記されているという。帳面はこの後巡った博物館に展示されていた。

相客された東京のご夫婦はこの食事会は8回目とお聞きし驚いた。多くの人が支える博物館。やはり継続は力なりなのだ。

食後、案内された館内は展示物がすっかり替わっていた。構造にも変化が見られ、当博物館の意欲と収蔵品の豊かさに圧倒される。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

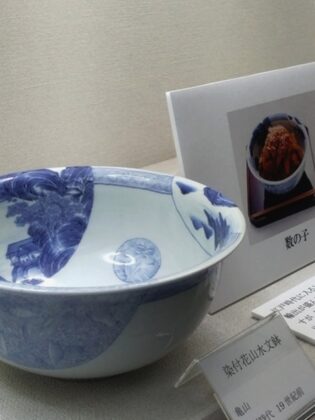

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

京焼きの一つである、

京焼きの一つである、

交趾焼(こうちやき)の風炉。

鳳凰が大胆に描かれていた。

博物館から庭に出ると、秋の草花が優しかった。

講、食事、博物館鑑賞、リンゴジュースの飲み物一式で19000円の会費だった。

充実の時間を過ごすと再びリンゴ畑を抜けて帰路高速道路に入った。

博物館周辺の景観は江戸時代の風趣があり旅情を感じる。そこの屋敷で昔の料理をその時の器で食べる。

秋好日の意義深い体験であり、御地と越後は密接であったことを改めて知った一日だった。

さて本日は満月。しかし日中空は曇り、夕刻の雲は厚く、月は無理だろうと思っていた。だが帰って寄った美術館が終了し表に出ると東の雲間が輝き月が上った。

数時間後には真円になるはずだった大きな月。こんな月をこの目で見られるとは、私達と地球の出来事はまったく貴い奇跡にちがいない。本当に勿体ないことで、そろそろ軽々しく戦争などをするのを止めたらどうだろう。

路傍の花 木村茶道美術館のお茶 サブリーユの夕食。

本日木曜日は休診日だが、午前に急患に相当する方が来られ、症状から病院に連絡、急遽紹介状を書いて向かっていただいた。どんな返事になるのか気になる。

終えて美術館へ。道中の花を見ながら向かった。

美術館に毎年東京から見えるお客様の姿があり、お話の後柏崎市の木村茶道美術館へご一緒した。

午後2時からの席に座り、15人ほどのお客様で賑わった。私達三人は七客からで私の茶碗は松井康成、客人は田村耕一、妻は藤原啓だった。いずれも人間国宝の一級品で創始者木村翁の眼力に驚かされる。

広やかな志野の菓子器(桃山時代)。

広やかな志野の菓子器(桃山時代)。

描かれている松島の文も達者。

上辺の織部風の文様の区切りは

芙蓉手が意識されているという。

皆さんの目を惹いていた志野

皆さんの目を惹いていた志野

向こう付けの見立て茶器。

お正客に長次郎の楽茶碗が。

宗旦の繊細な茶杓が用いられた。

夕食は客人と大潟区は近くの野菜フレンチ「サブリーユ」をご一緒した。

いずれも健康的でいっそう創意工夫された料理を美味しく食べ、長い一日が終わった。

午前の激しい雨が上がった日の午後。

本日午前中はまたひどく雨が降った。

本日上越市大潟区潟町の仕事場のすぐ近く、六地蔵のお祭りが始まった。三日間は幟を立てロウソクをあげるささやかな祭になる。

晴れた午後、お堂のお向かいと両隣の方が留守番がてらお茶のみをされていた。

その昔子ども達が、雨が降ってもここでドンドコドンドコ太鼓を叩いていたのを思い出す。

雨と言えば本日午前もかなりひどく降ったが午後は忘れたように気持ち良く晴れた。

美術館では雨降りの午前から柏崎や髙田などのお客様が来られて忙しかったようだ。

このところ降り過ぎた空だが、しばらくは晴れ間が続くらしい。

お彼岸が近づいて。

本日日中は時に激しく降る時間もあった。

今年も秋のお彼岸がすぐそこまで来ました。東京はじめ関東などは大変な暑さでしたが、お彼岸を過ぎると秋の園芸シーズンになります。今年の庭は花を覆う枝をかなり切りましたのでひどい暑さに長くあぶられた花たちは想像以上に悪影響を受けました。

それでこれからの時期は特に優しい用土と肥料をくべなければならないと思っています。昨日ホームセンターでそれらを買っておき、本日朝開館前に作業を行う予定でしたが土砂降りとなり、夕刻お客様がはけるころから除草と全体の四分の一くらいに用土と肥料をくべました。

いくつか移植したい苗木や花苗、蒔きたい種などありますので1週間ほどしたら始めようと考えています。なかなか上手くいかないタカサゴユリの種を頂くBさん、どうか宜しくお願い致します。

夕刻の作業で思わぬ大汗を掻きました。髙田で最高気温27℃代でしたが湿度が88%もあったので無理もありません。

夕刻Sさんが来館されたころから雨が上がり始め、一時陽が射しましたので庭仕事に取り掛かりました。

夕刻Sさんが来館されたころから雨が上がり始め、一時陽が射しましたので庭仕事に取り掛かりました。

樹下美術館は特に友の会のような支援組織はありませんが、日頃から皆さまにはなにかと温かくして頂き心から感謝しています。勿論ご来館頂く、それだけで十分な支援ですので、いつも皆さまには有り難い、有り難い、と思っている次第です。

一時かなり強烈に降った日でしたが、オカリナアンサンブルの方々はじめおはぎを頂いたAさんご夫妻、髙田の仲良しグループの方々ほか最後にお立ち寄りのSさんはじめ皆さま、本当に有り難うございました。

それにしても長々と続く暑さです。

水盤は「お鳥さまの公衆浴場」 敬老の日の花束。

祝日の本日思いのほか晴天に恵まれたが暑さは相変わらずだった。カフェから見える水盤は鳥たちに大人気で、あたかも「お鳥様の公衆浴場」と化した感がある。それというのも毎朝スタッフが水を替えているのが人気の理由らしい。

右の三羽がやっていたようです。

右の三羽がやっていたようです。

直後回りを向いて警戒?

上で雀が待っている。

鳥たちの水浴びはある種必死の様相がある。上品にポチャポチャでなくバシャバシャと激しくやって慌てて上がる。普段用心深い彼らにすれば水浴びはスキだらけの時間である。なので瞬間的にアドレナリンを出し、エイヤッ!とばかり決死の覚悟で行うのではないか。

その昔、怪我した雀のヒナを育てていたある日、突然水の器の中に飛び込みバシャバシャやったのを見てそう感じた。夢中の羽ばたきの後、いかにも慌てて水から出るや何事も無かったような表情で周囲を見る。5枚目の写真にそれが現れていないだろうか。

敬老の日の花束。

敬老の日の花束。

花の難しい時期にセンス良く

とてもすっきり選ばれていました。

本日敬老の日だったとは。お目出度うと言うのも、、、という親族。でも心こもったお花でした。

有り難うございました。

暑かった日、水浴びするスズメ。

9月とは言え本日上越市髙田の最高気温は35,8度、真夏の暑さだった。しかし一時のムッとする辛い暑さで無かったのがせめての救いでした。

さて前回に続いて本日も庭の水盤に来たスズメです。前回と異なり頻繁に水浴びを行っていました。

さて9月5日から始まっている「水彩画 高宮あけみ展」。お陰様でいつもよりご来館頂いており有り難く思っています。

ブログ上段の表紙も替えてみました。

予報ではこのようなお天気がしばらく続くようです。

一般に台風の被害は少なく済み、お米は豊作ということ、この先出回る新米が楽しみです。少し安くなるのでしょうか。

多くの雀が水盤に。

田は刈り取りが進み半数以上が終えているように見える。

農家に悪いが晩夏から初秋にかけてスズメたちはお腹いっぱいお米を食べ、やがて来る厳しい季節に備えた事だろう。

スズメについては害益両方の意見がある。稲を食するのは害だが稲虫などの害虫を食べるので益する面も指摘される。

いずれにしても十年十五年前に比べ半減と言っても良いくらい数を減らし続けるスズメは可哀想な生きものとして映る。

また彼らの寿命は2年前後と言われることもあり、スズメを見ると「がんばれ」と心で叫んでいる。

本日午後、樹下美術館にいると近頃珍しく十羽ほどの群が水盤に来ていた。殆どが嘴の根元が黄白色で今年生まれの若鳥だ。不思議に思うのだが親鳥たちはこの時期どこにいるのだろう。

また二年前後の寿命であれば春に生まれた個体と盛夏に生まれたものとでは、人間にすると30~40才ほどの年令差があることになり、同じ0才児でもオジサンと坊やが混じり合っていることにもなる。

一昨日の雨、山は秋へ。

昨日は小林古径記念美術館の「玉井力三展」を書き、文末に前日に降った雨のことを米山と田んぼの写真でコメントさせて頂いた。

ところでその25日日曜日、私はゴルフで赤倉だった。美術館一帯などの平場では昼から川が増水するほど激しく降ったと聞いた。一方赤倉はさほどでもなく、午後いっとき傘を差したほか支障なくプレーが出来た。それが終わって帰ると、よくゴルフができたね、と言われるほど平場はひどく降ったらしい。その日の山と平地の降り方は奇異でキツネに包まれた感じがした。

いずれにしても雨のお陰で熱中症気味だった庭は息を吹き返たのが嬉しい。

ところで私のゴルフはひどく波があり90なかばのことがあればこの度は106と、まったく安定しない。私と同年齢でもいつも上手な人がいて、かといってもう練習すれば良いというものでも無く、長く楽しむことにしたい。

ゴルフ場は標高800メートル近い高原。コースは涼しく草花は秋へと衣替えを始めていた。

何かとお世話になっているSさん、また横浜市からお寄りのご夫婦さん、昨日のご来館まことに有り難うございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

- 3月30日の徳川美術館と豊田市美術館 そして富士山。

- 週末は名古屋と豊田市へ 本日は名古屋の分です。

- 自然の末席で。

- 三月にして真夏日 初ゴルフ アイスクリーム 啓翁桜 雪割草 内山雅子さんのCD。

- 春の公園、過日の大潟水と森公園と本日の大池いこいの森公園 その付近でクジャクチョウ。

- 大好きな濱谷浩作「ホンヤラ洞で歌う子供たち」とその絵はがき。

- 小林古径記念美術館「生誕110年記念 濱谷浩展」と講演会。

- 春分の日、肌寒いが日が長くなった 啓翁桜はいつ咲くか。

- 柏崎から佐藤さん、明静院の大日如来坐像 いしだあゆみさんの訃報

- 宮崎俊英さんとあらためて倉石隆を観た。

- 25年初日 A君の書と芸術。

- 明日から2025年度の開館。

- キーボードにお茶をこぼした日,患者さんを送る 同じ日に時代劇の八幡堀が二篇 最近の夕食から。

- 今冬の冬鳥見おさめ。

- ハクガンの姿無く白鳥は少なくなり 庭仕事を始めた。

- コハクチョウの大きな群 タカが舞い野犬がやってくる 再びシジュウカラガン。

- 今年の齋藤三郎は「茶道具展」です。

- 今年の倉石隆は「男の肖像展」です。

- フカミ美術の懇親会が髙田であった 霧を抜けて三和区の喫茶去へ。

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月