小山作之助・夏は来ぬ

後藤丹先生。

この所梅雨に戻ったような雨降りが続いている。本日も一日中降り、最高が25度程度でした。

昨夕は上越教育大学の芸術系コース音楽教授の後藤丹先生を交えて6人で食事をしました。

昨年7月、新潟メディアシップに於ける二代陶齋作陶40年記念のパーティーで初めてお会いした先生。

その時「小山作之助について研究してます」と仰られ、

今年7月小山作之助生誕150周年記念行事で「小山作之助の音楽を求めて」の素晴らしい講演をされました。

作之助作曲の唱歌における曲構成の特徴や、斬新なメロディラインおよび部分的な音符配列の特徴などが語られたのです。

当日会場の暑さも忘れ、先生の鋭い感性と深い探求に心奪われました。

先生を囲む食事で話はずみ、食後は友人宅へ場所を移してまた楽しいひと時を過ごしました。

先生の分野は音楽の根幹、作曲。かつ研究室テーマは、日本教育音楽における尋常小学校唱歌、特に黎明期の分析的な研究です。その中で音楽教育の母、小山作之助が主要な対象であることは、大学の建学趣旨および地勢の上からもぴったりだったことをあらためて知らされます。

様々な談義の中で、私は譜面と向き合うことが仕事です、と控えめに仰ったのがとても印象的でした。

昨年の新潟市のパーティーでは一人で同時に二本のリコーダーを吹かれた楽しい先生。

貴重なお人が存分に活躍され、長くこの地でご指導くださることを願わずにはいられません。

音楽のほか美術館の営みについても刺激を受けた夕べでした。

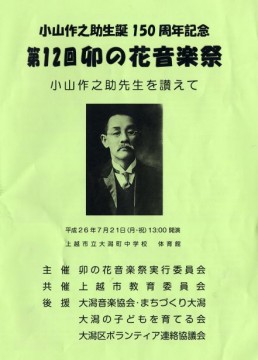

小山作之助生誕150周年記念 第12回卯の花音楽祭。

本日午後は第12回となった卯の花音楽祭があった。

夏は来ぬの作曲者、瀧廉太郎の師、東京音楽学校教授、楽器製造指導者、日本音楽教育の母と冠された小山作之助。

作曲数は「夏は来ぬ」を筆頭に1000を越え、ますます研究が盛んだという先人。

その生誕150周年で第12回卯の花音楽祭が上越市大潟町中学校であった。

13時~16時半近くに及ぶ作之助を芯に非常に楽しくかつ極めて有益な音楽会だった。

運営、意気盛んな出演の皆様、音響、司会、伴奏、お集まりの聴衆の皆様方、、、。

ああこういう音楽会があるんだ、と心に沁みる貴重な催しでした。

以下途中からですが一番前から撮った写真を中心に掲載させて頂きました。

素晴らしいオーケストレーション。 素晴らしいオーケストレーション。中学校吹奏楽部の演奏。  同じく2年2組のみなさん 同じく2年2組のみなさん一生懸命って最高ですね。  平原さんと「夏は来ぬ」(後藤先生編曲) 平原さんと「夏は来ぬ」(後藤先生編曲) 会場の上越市立大潟町中学校 会場の上越市立大潟町中学校 |

大潟町小学校2年2組のみなさん。 大潟町小学校2年2組のみなさん。リズムも声も素晴らしかった。  後藤丹先生と平原和泉さん 後藤丹先生と平原和泉さん音楽が音楽で解説されていく。  後藤先生と「夏は来ぬ」 後藤先生と「夏は来ぬ」 地元サブリーユのデザート 地元サブリーユのデザート |

会場は大体育館で満席の椅子のほか沢山の方が床に座って耳を傾けた。

演奏は出色の充実となり深い感動を覚えた。

感動は感情のほかに内容の高さに対しても感じた。

このことは後藤丹先生のご指導とお力に違いない。

印象的な先生の記念講演「作之助の作品を求めて」の言葉。

「上越市が合併して良かった一つは小山作之助が大潟の人から上越市の人になったこと」

の意味を知らされた。

そして「夏は来ぬ」は完璧な曲という、、、。

加えるに大潟の人となられた美しいソプラノ平原和泉さんと先生のコンビネーションの妙。

お二人のピアノと歌による作之助の解説は詳細で専門的な研究でありながら実に楽しく

構成されていた。

お国自慢になりますが、〝地域大潟区は意気高らかに出来るんだ〟

と高揚した気持ちになれたのも、作之助という一人の人間、そして芸術の力ではないか、と

思いました。

相馬御風作詞、作之助作曲の貴重な「潟町青年会歌」を本日はじめて聴きました。

記憶に間違いなければ、

「この歌はやたらに歌わないように」というような作之助の註釈を読んだことがあります。

出来映えを作之助は喜んでいるのではないでしょうか。

最後に混声4部を歌われた皆様、素晴らしかったです。

正確かつこまやかに歌い、情緒的にハーモニーを響かせるのは大変なことだと思うのですが、本当に見事でしたね。。

一通り終わってご一緒したご夫婦を作之助の墓地から四ツ屋浜に案内した後、夕食を一緒しました。

心配された暑さも大丈夫でしたね。

すべての関係者の皆様本当にお疲れ様でした、そしておめでとうございました。

途切れない入場者様 迫るのに延ばす。

本日金曜日、疲れて昼食もせずに昼寝をしたら午後1時をかなり回っていた。

慌てて遊心堂さんへ、そしてすぐにお弁当。

昼休みを過ぎた時間だったので次々に来場の皆様が見える。

妻の話によると、午前中には舟見先生、堀川先生、東条先生らアートの大御所の方達が

お見えくださった、と聞いた。

励ましを頂戴したようだが、プロの方達の眼は厳しかったに違いない。

遅く出かけたせいで1時間足らずの会場だった。

皆様が如何に花を愛しお好きでいらっしゃるかひしひしと伝わる時間だった。

明後日は新潟市美術館のイベントで倉石隆を話すことになっている。。

スライドを作っているがすでに40枚になった。

齋藤三郎の焼き物は用の側面から見ることが出来るが、倉石氏の絵画は黙するばかりだ。

その分なぞが多く、それだけ深く感じられる。

他者を語るのは相当な困難を伴う。

人間同士であることに基盤を求めて幾つかの角度からお話しすることにしよう。

倉石隆の図録表紙。

倉石隆の図録表紙。

これをスライド表紙に使う予定です。

本物の図録発行は開館記念日の6月10日へとまた先に伸びました。

「人生の終わりは足早に迫りくるのに、仕事は先へ先へ伸びる」

わが遠い縁者・小山作之助が晩年このような意味の言葉を述べています。

恐ろしくて較べるべくもない人の言葉ですが、やはり分からない訳ではありません。

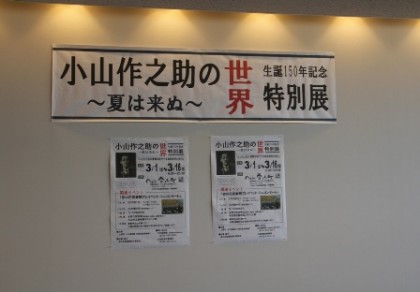

盛大だった小山作之助生誕150年記念イベント 特別展とコーラス。

本日午後ミュゼ小町で大潟区出身、小山作之助生誕150年記念特別展を見てコーラスおおがたの合唱を聴いた。

展示は大変丁寧で、日本の音楽教育の黎明期を実直に歩んだ作之助の足跡を貴重な資料と写真で示してあった。

中でも夭折する瀧廉太郎が写る数枚の写真は興味深かった。

明治31年、19才で音大本科を卒業する廉太郎が師の作之助とともに写っている。

明治31年、19才で音大本科を卒業する廉太郎が師の作之助とともに写っている。

この5年後、24才で結核で亡くなる瀧は繊細に見える。

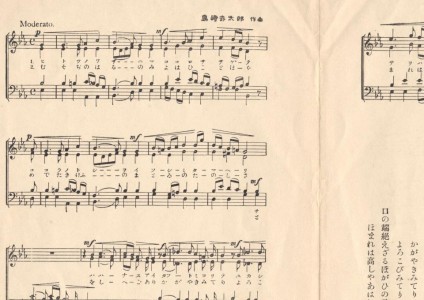

幸田露伴の妹・幸田延(のぶ)、オルガニストの草分け島崎赤太郎も見える。

二人とも瀧の伝記映画「が愛の譜 滝廉太郎」の重要な登場人物。

※特別展は3月16日(日曜日)までです。

展示を見た後、大潟区の女性コーラス「コーラスおおがた」のミニコンサートを聴いた。会場は満席で大勢の人が立つ盛況だった。

立っていると係の方に案内され、最前列の真ん中に座らせられた。

合唱リーダーの挨拶で作之助の母の実家の人間ということで紹介され、立って頭を下げた。

作之助のイベントではたびたびこのようなことになり、いつも恥ずかしい。

作之助の 「吉野山」「夏は来ぬ」「漁業の歌」のほか、上越市民の歌「このふるさとを」が歌われた。

夏は来ぬは三枝成章の編曲で高々と歌い上げられる。

このふるさとを、は何度か聴いたがスケールの大きい聴き応えある曲だと思う。

※このふるさとを:作詞・上原みゆき 補作詞・杉みきこ 作曲・後藤丹

先輩ご夫婦と夕食 久保田成子(しげこ)さん 宮城道雄の本に小山作之助の名。

昨年11月に樹下美術館であるご夫婦の結婚の集いがあった。遠くから学生時代のご友人たちが集まっただけの簡素な集い(式)だった。年下の私などを見届け人にされたご夫婦の清々しさはどんな時でも変わらない。いいなあ、といつも感心させられる。

今夕、そのお二人とご友人が加わった5人で高田で食卓を囲んだ。

話尽きなく、何冊か興味深いご本のことをお聞きした。その中の一冊が米国で活躍されたアーティスト保田成子さんの本だった。

小生は小学校5年生の一年間、直江津高等学校の教師久保田隆円先生(あるいは校長先生?)の夫人にピアノを習ったことがある。そして前記の書物の著者はピアノを教えて下さった方の娘さんということだった。

成子さんはオノ・ヨーコにも縁があったという現代美術の方、上越出身者にそんな人がいたとは、、、。ぜひ一読したいと思った。

(後に久保田隆円先生は小生の高校時代、校長として赴任してこられました)

本日ご一緒したご夫婦はともに読書家で、偶々自分の小さな縁に触れるような記事に出会うとそのことを教えてくださる。過日は「春の海」の作曲者で天才箏曲家の宮城道雄の伝記本に小山作之助の名があったと、当の本を届けてくださった。

駐車場の除雪費用や雪道の往診、在宅回りの苦労で雪を喜べないが、晴れ間は美しいなあと思うことがある。

イプシロンロケットの発射 突然ですが「国歌 君が代の由来」。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は昨日午後、ロケット「イプシロン」の打ち上げに成功した。8月27日の中止以後慎重な姿勢が伝わっていたが、昨日の発射映像は鮮やかだった。

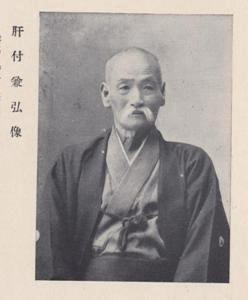

ところで南国にはやや変わった感じの地名や姓がよくある。ロケット打ち上げセンターの町・肝付(きもつき)も珍しく写った。一方かって書物に姓が肝付という人が写真とともに載っていた。

本は以前紹介させて頂いた音楽教育家、作曲家・小山作之助の遺稿集「国歌 君が代の由来(昭和16年6月27日発行 発行者小山眞津)」だった。肝付は変わった名なので頭に残っていたが、ロケットの打ち上げで再会するとは思わなかった。

随分横道にそれますが、前述の作之助は上越市大潟区の人で、たまたま私どもの縁者(大叔父)になります。「夏は来ぬ」の作曲者であり、東京音大の前身で瀧廉太郎を育てた人でした。それだけであればいいのですが、国歌の由来を探ったテキストとなりますと特異で重く感じられます。

幸い音楽家(学者)として、国歌の意義、歌詞における古歌の詳細な検討、君が代草創の人物たちとの書簡による多くのやりとりおよび楽譜、写真などを示して淡々と書いているので助かります。

以前この本の紹介をさせて頂きたい、とここに書きましたが、きっかけをつかめずにいました。今回たまたまロケットが肝付町から飛び立ちました。地名が同書に登場する人物と同名の機縁で、作之助の本について触れさせて頂くことになった次第です。

肝付氏は国歌制定の黎明あるいは発端期である明治2年おける関係者の一人として登場しています。

氏は幕末ー明治の薩摩藩士でお側用人の要職。函館戦争に出てその帰路、氏の隊は横浜に上陸します。藩命で同地に駐屯していたイギリス軍の兵法や教練を見習うことになりました。

兼弘は英国の軍楽隊の存在と演奏を目の当たりにして、カルチャーショックを受けます。儀式における晴れやかな英国国歌の演奏、一方自分たちには洋式の楽器・楽隊はおろか応答できる礼式(国歌)もなかったのです。

急な展開がはじまります。駐留していた楽長ウィリアム・フェントンに礼式(国歌)の作曲を依頼する運びとなりました。フェントンは先ず歌詞を所望したのでしょう。そこで古歌から選んだ32文字「君が代」の提出となるのですが、このほかの経緯で、肝付氏以外にも選者(推奨者)として西建蔵や大山巌元帥(いずれも薩摩の人)などの名が挙げられています。

(自分たちで国歌まで作ってしまおうとは、当時の薩長の凄さが伝わりますね)

作之助は歌詞について、選者の個人特定は無理としたうえで、薩摩藩主とするのが最も相応しいのではないか、と述べます。

同藩には〝吉書〟という習わしがあり、正月をはじめ慶時の折に書いたり詠ったりする。なかでも古今和歌集第七巻、賀の部に〝題しらず〟〝読み人しらず〟として載る〝我が君は〟あるいは〝君が代は〟の古歌が折々に用いられていました。中には日の丸に添えて書かれているものもあったようです。

これが藩主により礼式(国歌)に相応しいとされフェントンに伝わった、という大きなくくりで結んでいます。

同時に和漢朗詠集の〝君が代は〟あるいは薩摩琵琶の「蓬莱山」や往古から俗謡にみられる同種の歌にも言及しています。

つい長々となりました。まさか自分が国歌に関連したことを記載するとは思ってもみないことです。しかしたまたま古い縁者が書いたその由来の本を避けて通ることは出来ないことでした。

今後拙くはありますが、〝我が君は〟と〝君が代は〟のこと。メロディの変遷と確定。遺稿集の編者小山眞津(マツ)さんのことなども載せることが出来ればなあ、と思っている次第です。

卯の花音楽祭 筆者のゴルフは時の運 新潟市への途中で。

本日糸魚川カントリークラブでゴルフコンペだった。梅雨の晴れ間に恵まれたが51-53で残念ながら15人中11番だった。私のゴルフはもっぱら時の運だと思った。但し160ヤードのショートホールでニアピン賞が取れた。

参加賞とともに樹下美術館へ持ち帰り、閉館間際のスタッフと分け合った。

本日、東京から新潟市の老親の世話に通われる方が、ネットで当館を見たと云って寄ってくださった。ほくほく線へ乗り換えてのご来館、嬉しく思いました。

介護の合間に来館される方を時々お見受けします。お忙しい日常と想像されますが、当館ではゆっくり心休めてください。

さて本日午後、大潟コミュニティープラザで「第11回 卯の花音楽祭 小山作之助をたたえて」が開かれた。盛りだくさんの内容だったと聞きに行った妻。特に上越教育大学の後藤丹(まこと)教授編曲の「夏は来ぬ」素晴らしく、アンコールになったと云う、お聞きしてみたかった。堀川正紀委員長はじめ運営委員の皆様のご努力に深く敬意を表します。

なぜ当家に前島密の扁額があるのか 小山作之助兄弟とマツ夫人。

私の家に端正な扁額が残っています。前島密の揮毫で、上越市は潟町の古い医院の待合室に掛かっていました。重々しい玄関をくぐって上がった待合室は8畳間、その真ん中に八角の小さな染め付け火鉢がありました。

戊辰戦争後、高田藩において謹慎し、後に新政府の太政官となり、次いで東京大学教授となった会津藩士・南摩綱紀(羽峰)の屏風が火鉢を囲み、いっそう格調を漂わせていました。

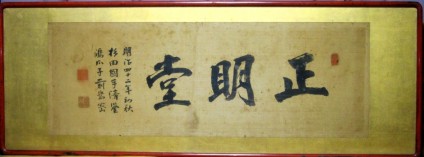

明治42年初秋に前島密(号・鴻爪子こうそうし)から祖父・杉田直次郎に贈られた「正眀堂」。

明治42年初秋に前島密(号・鴻爪子こうそうし)から祖父・杉田直次郎に贈られた「正眀堂」。

「正眀堂は」医院の号でありましょう。

直次郎のことを杉田国手清鑒(こくしゅせいかん)と書いています。

国手は医師への尊敬語で鑒は鑑(かがみ)の事です。清鑒は澄んだ鏡という意味でしょうか。

当初、漢字「眀」は明るいという意味かと考えていましたが、調べてみますと「みょう」と読み、「見る」という意味のようでした。

ですから正眀(しょうみょうorせいみょう)は「明るく曇りない様」ではなく、「正しく見る」、という意味になろうかと思います。医療の場にぴったりな文字であり、密翁の髙い教養に感嘆しました。

※鴻爪という言葉にも立派な境地がこめられています。

※明治44年、密はすべての公職を退き神奈川県は横須賀で隠居生活に入りました。

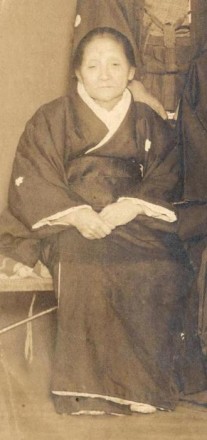

(弘化2年1845年1月)生まれの小山作之助の母・トヨ。撮影は大正10年5月。

(弘化2年1845年1月)生まれの小山作之助の母・トヨ。撮影は大正10年5月。

トヨは筆者の高祖父(祖父の祖父)の医師・杉田玄作(文政元年1818年生まれ)の次女です。

祖父直次郎のお母さんですから曾祖母になります。

玄作は1839年の蛮社の獄事件で逃亡する高野長英をかくまった嫌疑で取り調べを受けました。このことは恩師の笠原大川の書き付け(新潟県立文書館)や吉村昭の毎日新聞連載小説「長英逃亡」に見られています。

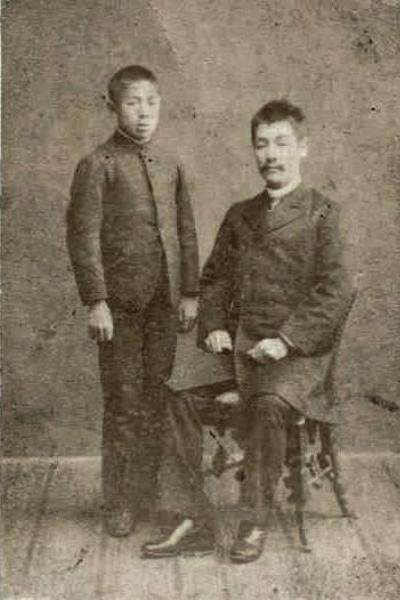

さて、文久3年1863年生12月まれの小山作之助と、

さて、文久3年1863年生12月まれの小山作之助と、

13才年下の明治9年1876年10月生まれの弟・直次郎です。

明治20年代後半、直次郎が千葉医学専門学校に入学した頃と考えられます。撮影は東京下谷の写真館です。

直次郎は、母の実家の当主で医師の杉田貞蔵(嘉永3年11月生まれ)に子が無く、明治20年に貞蔵の養子となっていました。また貞蔵は甥である作之助の上京後の困窮時代を経済的に支えました。(貞蔵の写真はどうしても見つかりません)

小山作之助の還暦祝賀会・大正13年5月における松(マツ)夫人(明治9年1月生まれ)。

小山作之助の還暦祝賀会・大正13年5月における松(マツ)夫人(明治9年1月生まれ)。

作之助は前夫人を明治31年1898年に亡くし、9年後に前島密家から養女格のマツさんを迎えました。

少し逸れますが、祖父・直次郎の晩年です。妻トワの実家で昭和15年頃の現上越市新保古新田。

少し逸れますが、祖父・直次郎の晩年です。妻トワの実家で昭和15年頃の現上越市新保古新田。

丸囲みが直次郎、その隣にトワの兄・野口孝治(大正時代に立憲国民党の衆議院議員)、その右トワ、孝治の後ろに新婚時代の父母がいます。

トワに抱かれているのは姉で、私はこの写真の2年後に生まれました。

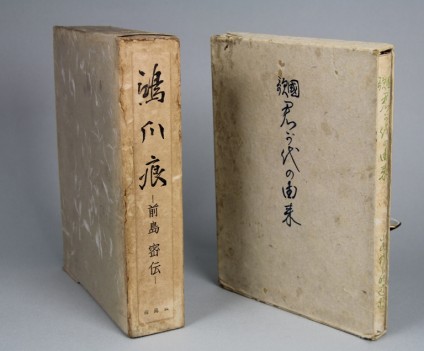

左・前島密の伝記「鴻爪痕(こうそうこん)」、小山マツさんの二編の寄稿がある。(大正9年4月27日初版、昭和30年12月15日改訂再版発行)

左・前島密の伝記「鴻爪痕(こうそうこん)」、小山マツさんの二編の寄稿がある。(大正9年4月27日初版、昭和30年12月15日改訂再版発行)

右・マツさんが刊行した作之助遺稿「国歌 君が代の由来」(昭和16年6月27日発行)

途中余計な写真が入りまして申し分けありませんでした。結局、前島密の扁額「正眀堂」は翁の養女格であるマツの義弟へ贈られたもので、直次郎の開院祝いだったのではと考えています。

●前島 密:天保6年1月7日(1835年2月4日)ー大正8年(1919年)4月27日84才没は上越市が生んだ偉人。 ※誕生日の違いは明治5年(1872年)に採用されグレゴリオ暦(西暦)による訂正です。

いずれ小山マツの人となりと美しい文字などを掲載したいと思います。

小山作之助の還暦祝賀会 島崎赤太郎 そして旧東京音大奏楽堂。

一応1001回目の記念投稿です。

過日、上越市大潟区の卯の花音楽祭実行委員長・堀川正紀氏と同市の山本栄美さんが小山作之助物語を編纂されました。

それを機に縁者の一人として、当ノートに小山作之助というカテゴリーを新設してみました。拙文ながら関連の人々や出来事に触れてみたいと思っているところです。

本日は大正13年(1924年)4月27日(日曜日)に催された作之助の還暦祝賀会の様子を紹介させて頂きました。また日本のオルガニストの先駆者島崎赤太郎氏や東京音楽学校の旧奏楽堂について映画「我が愛の譜 滝廉太郎」のDVD場面と往き来してみました。

還暦祝賀会の日の小山作之助、マツ夫妻。

還暦祝賀会の日の小山作之助、マツ夫妻。

秋田県大曲出身のマツ夫人は日本女子大の前身校を卒業後教職に就き、

後に前島密の養女格となった才媛。

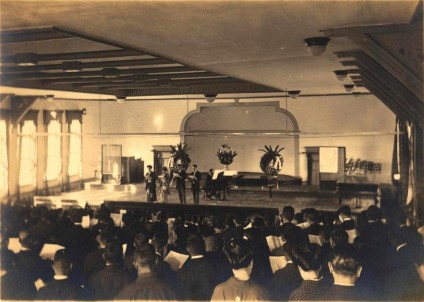

記念葉書として後に配られた祝賀会の一場面。

記念葉書として後に配られた祝賀会の一場面。

向こうに楽団と作之助が顧問をしていた日本楽器製造株式会社・現ヤマハ(株)からの贈花が見られる。

当日、祝賀会で島崎赤太郎作曲の混声四部合唱曲「小山作之助先生還暦祝賀の歌」が歌われた。

明治33年(1900年)、映画「我が愛の譜」で名曲「花」を初めて披露する滝廉太郎。

明治33年(1900年)、映画「我が愛の譜」で名曲「花」を初めて披露する滝廉太郎。

滝のあとドイツ留学命令を受ける島崎赤太郎が登場している。

氏は4年間の留学中オルガンを学び、オルガンの先駆者・作曲家・音楽教育者となる。

写真の右から三人目がベンガル演ずる赤太郎。

同映画中、滝廉太郎が明治34年(1901年)4月にドイツ留学する際の送別音楽会の模様。

同映画中、滝廉太郎が明治34年(1901年)4月にドイツ留学する際の送別音楽会の模様。

映画では「荒城の月」を、風間トオル演じる滝のピアノ伴奏で佐藤しのぶさんが歌う。素晴らしい歌声。

会場は3番目の写真の旧東京音楽学校の音楽ホール・奏楽堂を模したセット。

奏楽堂は明治23年(1892年)に建築された日本最古の音楽ホール。昭和59年(1984年)に解体後上野公園内に移築再建され、昭和63年に国の重要文化財となった。

還暦祝賀会には全国から500人以上の音楽関係者が参集したといいます。記念音楽会では祝歌の後、ベートーベンのピアノソナタ作品31、第3番(Es dur,Op..31 nr.3)独奏、レオンカヴァッロ作曲のプロローグ˝Pagliacci˝のバリトン独唱、およびピアノと6名のヴァイオリニストによるバッハのプレリュードおよびガヴォットが演奏されています。

ちなみに当日記念品と金一封が贈呈されましたが、作之助は贈られた2000円に自らの1000円を加えて全額を東京市の音楽教育振興のために寄付しました。

これに関して本人は、˝自分の音楽の道は東京によって育てられた、お初穂は東京に差し上げたい˝趣旨を述べているようです。

この先マツ夫人と前島密家のことや著書「君が代の由来」。音楽葬のこと。あるいは往年の名テナー藤原義江が歌った滝廉太郎の荒城の月と上越が生んだジャズピアニスト・編曲家・故飯吉馨氏のことなど、を書ければと思っています。

参考書物などは後に附したいと考えています。

「我が愛の譜 滝廉太郎物語」その2 唱歌運動と小山作之助 そして肺結核。

去る4月14日、映画「我が愛の譜 滝廉太郎物語」のDVDのことを書かせて頂いた。伝記映画なので滝作品の誕生、留学の経緯、発病と死など克明であり、添えられる純愛なども丁寧に撮られて興味深い。クラシックの名曲が次々と入り重厚な映画だと思った。普段あまり映画を見ないのに、たまに見ると妙に夢中になる悪い癖が出る。

今回はブログ1000回目の投稿ということ、引き続き「我が愛の譜 滝廉太郎物語」を話題にさせて頂いた。

劇中、キーワードの一つに明治時代中期から起こる幼稚園ならびに学校において皆で歌うことの唱歌教育の普及、あるいは口語で歌いやすい歌をという唱歌運動がある。

小山作之助は東京音楽学校で教鞭をとる傍ら、都内に生まれていたいくつかの私的な教育と実践場所である唱歌会に深く関わり時代をリードしている。映画で滝は、音楽学校に入学するまで「半年間小山先生の芝唱歌会にいました」、と述べる。また作之助も入学後の滝の精進をみて、唱歌会から推薦したかいがあった旨をもらす。

また学友が通う神田猿楽町唱歌会に滝がつきあう場面などには当時の雰囲気が垣間見られる。

ところで滝廉太郎は15才の最年少者として音楽学校入りを果たした。作之助の推挙の力が大きかったのでは、と推察される。

学校の入学方法はつまびらかではないが、一般的な進路を辿ったなら、夭折の音楽家の開花はもっと小さなもの、あるいは間に合わなかったかもしれない、と心配性の筆者は危惧した。あるいは作之助は滝の病の兆候を知っていたのか、とさえ。

作之助の母方の叔父は医師であり、交流を通して相談があった可能性はどうだろう。

映画で肺結核は留学中に重症化するが、学生時代すでに咳き込み、転地し静養治療する場面が何度か登場する。密かに始まり劇的に悪化する肺結核の描き方も感心した。いずれにしても彼の人生は急ぐ必要があったに違いない。

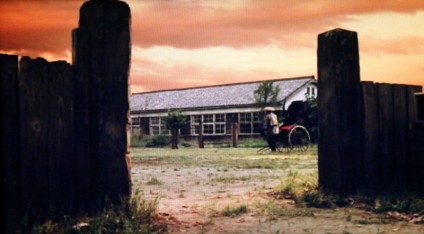

病により早期帰国し故郷竹田で養生する滝は、再上京を試みるが道中で喀血して戻る。最後、廃校となった故郷の分教場に残されたオルガンで遺作「憾」を書く場面は物語とはいえ、涙なくしては見られない。

滝のオルガンの音が止み、待っていた車夫が異変を感じて立ち上がる。

滝のオルガンの音が止み、待っていた車夫が異変を感じて立ち上がる。

ところで結核は不治の病として世間から忌まれ、かたや周囲との一部関係は当映画でも厚く維持される。不思議といえば不思議な病気である。

筆者も高校2年生の春、レントゲン検診で肺結核と診断された。それまで頻繁に風邪を引き、時に高熱、絶えず微熱があったように思う。その年の9月だったか、父の母校である慶応大学病院へ連れて行かれ、手術の可否診断を仰いだ。

幸いパス、ヒドラ(アイナ)の服用とストマイ(ストレプトマイシン)注射の三者療法、後のカナマイシン注射の登場に救われた。また同病の級友や恩師、高田の下宿先ご夫婦などには本当に良くしてもらった。しかしそれ以前の人々の痛ましさは当映画においても切実である。

ちなみに、「憾(うらみ)」がYouTubeに投稿されている。旋律には病の苦しい呼吸が感じられる。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月