倉石隆

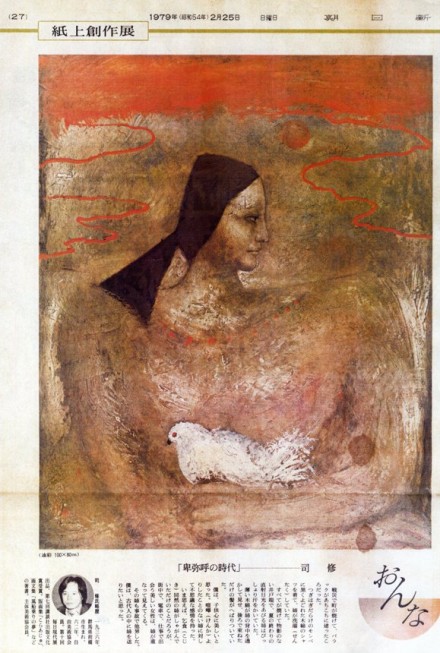

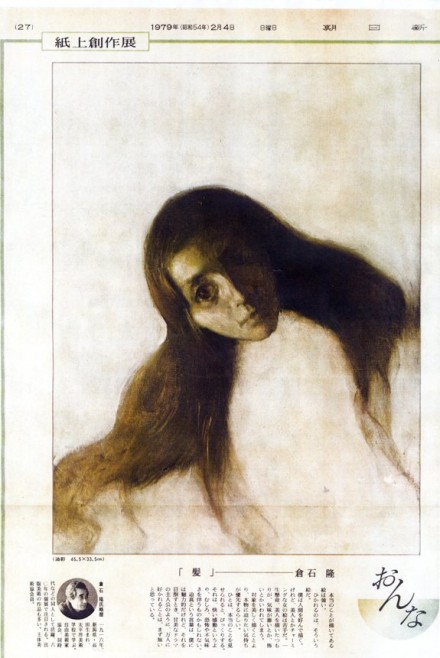

明日から主体展 1979年の朝日新聞日曜版を倉石隆、司修(つかさおさむ)両氏の作品が飾った。

明日は9月となり、早いというほかない。

その9月1日から東京都美術館で第49回主体展の本展が始まり、その後京都、名古屋を巡回する。

主体美術協会による主体展は来年が満50周年に当たる。その記念企画として、昨年度から同会の草創に参加された物故会員5人を選び、一点ずつを「礎の作家たち」として特別展示をしている。

今年vol2の同企画に倉石隆氏が選ばれた。5月に同協会の担当が来館され当館の「琢也」を決めていただいた。大変に光栄でまた楽しみである。

ところでおよそ35年前、1979年(昭和54年)2月4日の朝日新聞日曜版の文化面一面を倉石氏の「髪」が大きく飾っている。連載記事・紙上創作展における〝おんな〟シリーズの掲載だった。

紙面で倉石氏は、〝本当のことが描いてある絵は強い。ひかれるのはそういう絵だ。(途中略)僕は人間を好んで描くけれど、美人とかチャーミングな女の絵は苦手だ。(途中略)一生懸命、美人を描いたつもりが、怖いとかいわれてしまう。迫真という言葉は、僕には魅力的だけれど、それを目指すとき、甘美なドラマの主人公のように、万人に好かれることはまず無いと思っている〟と述べている。

紙面で倉石氏は、〝本当のことが描いてある絵は強い。ひかれるのはそういう絵だ。(途中略)僕は人間を好んで描くけれど、美人とかチャーミングな女の絵は苦手だ。(途中略)一生懸命、美人を描いたつもりが、怖いとかいわれてしまう。迫真という言葉は、僕には魅力的だけれど、それを目指すとき、甘美なドラマの主人公のように、万人に好かれることはまず無いと思っている〟と述べている。

「髪」の3週間後の同シリーズは司修氏の「卑弥呼の時代」だった。主体美術協会のベテラン、中堅が続いていたのである。

紙面で司氏は、〝戦災で街が焼けて、バラックがあちこちに建ったころだった。つぎはぎだらけのモンペに黒く汚れた木綿のシャツを着て、姉が洗濯をしていた。(途中略)僕は子供心に美しいと思った。喧嘩よりしたことのない姉に対して不思議な感情を持った。(途中略)街中で、電車で、仕事で出会う美しい女性は、姉が重なって見えてくる。その姉も事故で他界した。僕は古代人の中に姉を送りたいと思っている〟と述べている。

年の違う倉石、司の両氏は仲が良かったと聞いている。一昨年9月、樹下美術館で司修さんに倉石隆についてのご講演をお願いした。

明日、東京都美術館で同氏の記念講演会が予定されている。司氏は「卑弥呼の時代」当時、すでに第7回講談社出版文化賞のブックデザイン賞に輝くなど多彩な活動のスタートを切っていた。

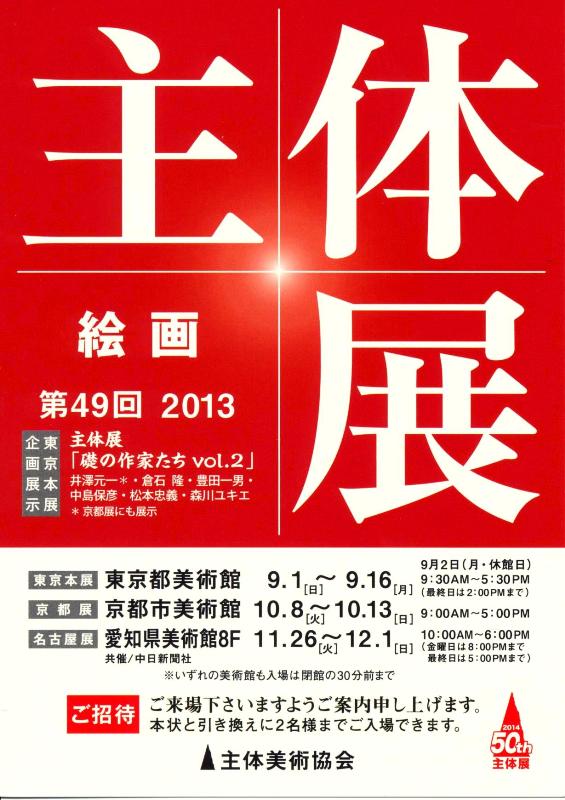

第49回主体展の案内。

第49回主体展の案内。

夏の庭へ 賀川孝氏のご子息とお会いした。

午前に雨模様となったが庭や畑を潤すほどではなく、午後から晴れた。庭は勢いを増していて次々と初夏の花を点けていく。

紅白のキョウガノコ、白いアスチルベ、シモツケ、青いホタルブクロ、一番乗りしたホトトギスもあって賑やかだ。

本日は初めてのお客様も多くお見えで、皆様一様に展示をご覧になり、お茶を飲まれ庭を歩かれたようだ。樹下美術館は設計の途中カフェは無かったが併設して良かったと振り返っている。また好きな庭にも恵まれて幸せを感じる。

本日も倉石氏ゆかりの方が東京からお見えになった。新潟県立旧高田中学校の同窓で、自由美術を経て主体美術協会の創始会員となられた同志的画友、賀川孝氏のご子息だった。

本日も倉石氏ゆかりの方が東京からお見えになった。新潟県立旧高田中学校の同窓で、自由美術を経て主体美術協会の創始会員となられた同志的画友、賀川孝氏のご子息だった。

賀川氏は帝国美術学校(現武蔵野美術大学)、倉石氏は太平洋美学校へと進んだ。後の日も、二人は取っ組み合いの喧嘩をするほどの友だったと云う。

氏は原始美術や民族芸術の原初的な普遍性を追求されていた。残念なことに比較的お若くして亡くなられ、倉石氏が追悼文を書いた。

お会いしてご子息は年経るにつれ父を好きになった、と仰った。このたびは自らのルーツを訪ね、上越高田から樹下美術館へと回って来られた。

私も両親については同じような経緯がある。特に亡くしてからは、両親と一体化しているような感覚さえ時にある。本日訪ねて来られた氏から似たようなお話を聞きながら胸熱くなるのを覚えた。CGアートと取り組まれている氏、またお目に掛かりたいと思った。

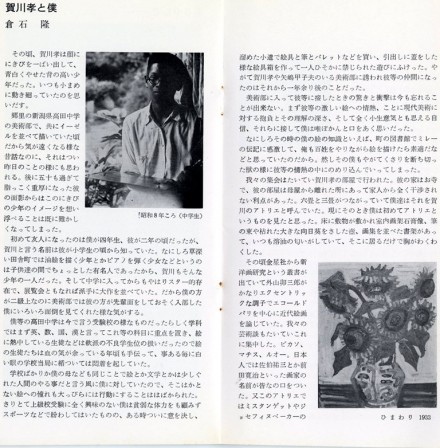

※6月9日の追加・以下は冊子「賀川孝遺作展」(1979年12月/東京都京橋「ギャラリーくぼた」)に寄せられた倉石隆の追悼文の一部です。全19ページの中に小田嶽夫氏の寄稿も収められています。

倉石隆の資料 寺田政明氏の画集 収蔵図録 拙画展。

【倉石隆氏の資料】

去る5月28日、樹下美術館へ東京から主体美術協会の画家・﨤町勝治さんと榎本香菜子さんが来館された。今秋東京都美術館で開催される主体展の特別企画へ出品される倉石隆作品についての用件だった。

そのとき昨年の同展に刊行された立派な作品図録を見せて頂いた。筆者は、樹下美術館の収蔵作品図録を作成しているものの、6年経ても完成していない。陶芸の齋藤三郎氏と作品は幼少から親しんだこともあり、比較的速く原稿は出来上がっている。

しかし倉石氏について現役時代を知らず、作品写真や作品リストおよび年表などは出来たが、氏の人となり立場・方向などさらに深めたいと思っていた。そこで図録に˝倉石隆の言葉˝あるいは˝倉石隆について語られた言葉˝を集めたページを設け、多角的な方法で氏への理解の一助にと考えていた所だった。

ところで実際、手許の資料を観れば観るほど氏についてもっと知りたく、また確認したい衝動に駆られる。そのことをこのたび主体美術の方にお話ししたところ、˝その方法は良いアイディアかも知れません˝と好意的な反応を頂いていた。

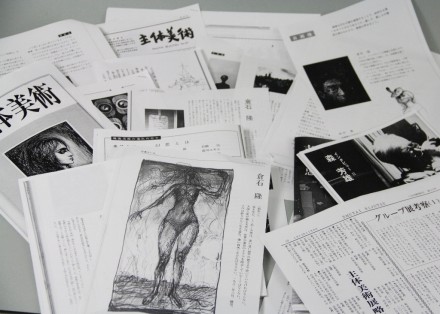

このたび﨤町氏から届けられた倉石隆氏関連のおびただしい資料。

このたび﨤町氏から届けられた倉石隆氏関連のおびただしい資料。

倉石氏が書かれたもの、出席された座談会、氏の紹介記事、先輩へのインタビューなど、内容は豊富だった。何とありがたく心強かったことか。

【寺田政明氏の画集】

かつて豊島区の寺田氏宅のご近所で氏のバラの絵2点が飾られているのをたびたび眺めた。ひたすら気持ちのいい昼の夢、うっとりするような絵だった。このたびの味わい深い貴重な画集は、樹下美術館のカフェに置かせて頂くことにした。

【当館収蔵作品図録】

ご覧の通り、「春には図録を刊行する」と当ノートに書いたが、夏になってもまだである。˝時間がかかればそれだけ良い物が出来るかもしれないから˝と妻には励まされている。このたびのことがあって、それは本当だったかもしれない、と感じないでもない。来年6月の満7周年事業へとなるのだろうか。

【拙画展】

ところで来年6月に、上越市本町の某所で小生の拙個展が予定されている。それには売るための絵も描かなければならない。如何に拙くとも制作は精神集中が鍵だ。

季節がテーマの拙絵。図録のペースを落とし、そろそろ自らの制作もと考えているところだが、どうなるだろう。当地医師会報の7月号も私の表紙の番となっている。

第49回主体展 倉石隆作品が東京都美術館へ行く。

昨日午後、東京から美術団体「主体美術協会」のお二人が訪ねて来られた。今秋、東京都美術館で開催され、京都、名古屋を巡回する同会の展覧会(主体展)に関する企画役員として公式の訪問だった。

当地の会員筑波進氏と新潟市の建築・美術家のお二人も加わられ、やや緊張した。

主体展は来年50周年を迎える。これに向けて昨年から特別企画「礎の作家たち」が始まっている。草創期の物故会員を特別展示するというもので、昨年は大野五郎、末松正樹、寺田政明、森芳雄、吉井忠のBig Nameが選ばれた。

倉石隆は昭和39年同会発足時の創始会員であり、今年の「礎の作家たち」5名に選定された。このたびは作品の現物確認のご苦労だった。

専門家の眼差しは厳しかったが倉石氏に相応しい作品、ということで「琢也」が正式に決定された。

戦後混乱期を乗り越えた協会発足当時、美術界の再編には劇的様相が見られる。美術で生涯を、日本を背負おうという作家たちの困苦や情熱は今日までも脈々たるものがあろう。本日選ばれた作品を前にあらためて胸打たれる思いがした。

倉石氏が没されて15年が経とうとしている。樹下美術館は小規模な施設であるが、氏の作品を展示させていただく幸せと責任をあらためて感じた。

秋の展覧会レセプションには天上の氏とともに喜んで参加したい。

ご来訪された皆様に施設と庭を褒めて頂き大変嬉しかった。

-(2013)第49回主体展-

●期間:2013年9月1日(日)~9月16日(月)

●会場:東京都美術館・1階、

その後京都(京都市美術館)、名古屋(愛知県美術館)を巡回

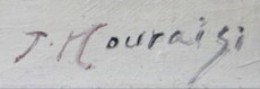

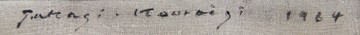

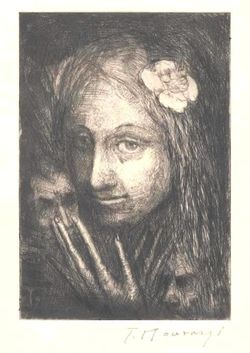

倉石隆のサイン。

当館常設展示の画家・倉石隆(くらいしたかし)のサインの多くは、有るか無しか非常に控えめです。

多くは以下に掲載しました一番上の写真のように“T・Kouraisi ”です。

時代、作品によって幾つかのパターンがみられますので、挙げてみました。

1950年に上京後、最も多く見られたサインT・Kouraisi 、油彩「朱色のチューブ」から。苗字のイニシャルKがMのように見えます。苗字の“く”をKouと書くのはフランス的ですね。

1945-50年の髙田時代に描かれた油彩「(婦人像)」のサイン。比較的大きめにR Kurai と書かれています。氏の本名は倉石隆壽(たかなが)ですが名を隆(りゅう)と称してイニシャルにRを用いたようです。

Kurai (くらい)と書いたのは、戦後苦しい時代の心を写しているのでしょうか。

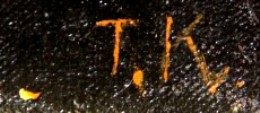

1985年の「ベラスケス回想」に使われたイニシャルのT.Kサイン。このようなものは少なく、当館収蔵作品では3点だけです。黒地にお得意の朱色で直線的に署名しています。

1964年の「詩人」のサインです。制作年とともにTakasi. Kouraisi と珍しくフルネームで書かれています。モノトーンの比較的大きな絵の右上隅にある、見落としそうなほど小さなサインです。

大柄な倉石氏の小さなサインは、作品を邪魔しないようにという配慮と美意識によるものと思われます。

また絵の地色や下地・質感(マチエール)との関係、フォルム、筆速度、などにセンスの良さが感じられます。サインには“もう一つの作品”を見る楽しみがあるようです。

今春発行(必ずやと思っています)予定の氏の図録には楽しいサインのページを設けるつもりです。

記念砲台 倉石氏と同じ場所 越前海岸からの水仙。

私の高校時代は患った結核のため卒業まで4年もかかり、総じて孤独だった。そんな時代の、数少ない楽しい思い出に、ある日の美術の授業がある。

穏やかな春陽の日、私は一人で学校を出てどこか小高い場所へ行った。そこで関田山脈を背景に桃の花咲く田を描いた。思った以上に旨く描けうっとりするような時間を過ごした。

しかしその後、絵を描いた場所が全く思い出せなくなった。ある場所まで辿ると忽然と消えるのだ。現在母校・髙田高校の周囲には田も高台も無い。あれだけ気持ちよく山脈を見遙かせた場所とはどこだったのか。

ところで一昨日、故倉石隆氏の奥様とお電話で話した折り、氏の髙田中学時代のことをお尋ねした。氏には矢野利隆、賀川孝、矢島甲子夫各氏の同世代で中学からの画友がいる。

そのお電話で、幻のごとき場所の名前が出た。中学時代の倉石氏は、仲間とともに授業をさぼってはよく「記念砲台」へ行ってスケッチをしていたとお聞きした。

記念砲台?うっすら聞き覚えがあった。しかしかすかに耳に残るその場所はどこなのか、判然としない。

そして昨日夕刻、倉石氏の交友関係のことをさらに聞くべく髙田の舟見倹二さん宅をお訪ねした。舟見氏は倉石隆氏より7、8才お若いが、現在も旺盛な制作活動を続けられ芸術家たちの世代を繋ぐ大切な役割をされている。

多岐かつ詳細なお話は興味深いものばかりだった。一段落すると「記念砲台」とは何ですか、とお尋ねしてみた。

「そりゃまた、懐かしいものが出てきたね」と仰った。

現在本城町にある地域振興局(旧上越支庁舎)の場所は、かつて一段高い土手状になっていた。そこを記念砲台と呼んでいたが、陸軍髙田師団の演習地だったようだ。

氏の父君は師団の重要施設・偕行舎を預かる将校だった。それで冬が近づくと百を超える植木鉢に雪よけを施すため記念砲台へ行って茅や笹を刈って運んだ。子どもには大変だったが懐かしい場所とおっしゃった。

同行した妻は妻で「学校のスキー授業が記念砲台であった」と述べた。

格調高い舟見邸の一室。

興味深いご自分の作品が展示されていて見飽きることがない。

髙田の街は変わった。なるほど振興局(支庁舎)のある所に、かつて記念砲台と呼ばれる台地があったなら当時の田も、桃も山脈まで一望できたろう。自分が写生をした場所はそこにちがいない。学校からおよそ10分、方向も距離も体が覚えているものと合っている。

高校時代の貴重なひとときを過ごした場所の謎が、この2日間で突然解けた。そこはかつて倉石隆が授業を抜け出し仲間とともに絵を描いた所でもあったとは、幸運なことだった。

砲台で舟見氏は茅を刈り、妻はスキーをしたという。髙田の人達にとって記念砲台は、色々と懐かしい場所だったのではないだろうか。

※付記:記念砲台で納得出来る絵が描けた午後、とても気を良くして学校へ戻りました。何かと自信が無かった学業や健康でしたが、その頃から自分を包んでいた悲観的な気分が漠然とした希望へ変わりはじめたような印象があります。

この一年で高校を卒業できる、、、「春の記念砲台」。

(記事を書いてからあの日あの頃、その気分などが漠然とよみがえりました。そのため付記の部分を翌日1月15日に追加しました)

本日の東京は荒天となり銀座にも積雪があったという。当地大潟区はみぞれが降ったもののほとんど積雪はない。

夕雲が巨人になった 倉石隆氏のモノトーン。

先日の夕刻、仕事の帰り道が西に向いた。曇り空におぼろげな陽が見えて、ジグザグの雲が掛かっていた。

倉石隆氏によく見られるモノトーンの調子に似ていると思った。縦横一枚ずつ撮影して帰り、写真の上下を変えてみると人が歩いているような姿となった。

逆さにすると夕陽を背に巨人が歩く姿、あるいは種をまく人のようでもある。

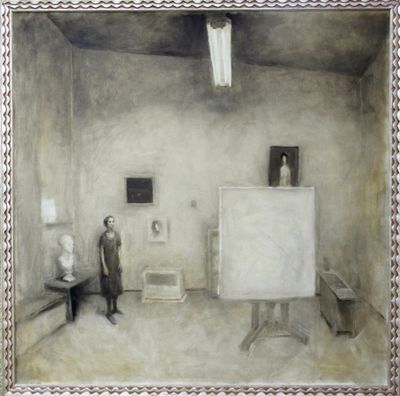

とても気に入っている倉石氏の「画室」。油彩 99.0×99.0㎝

夕暮れの空の色から倉石氏のモノトーンの絵が繰り返し浮かぶようになった。そもそも氏の絵画は華やかな色相のそれではなく、陰影を重んじたモノトーン調で描かれるものが非常に多い。グレー系のほか朱色(バーミリオン)も好まれる。

倉石作品の制作年や氏の交友など溜め込んでいた宿題があったので本日昼、久しぶりに奥様にお電話した。とてもお元気なお声に安堵するとともに、モノトーンのことで以下の様な生前のご本人のお話が聞けた。

“南国的な絵への憧れはあるが、色彩に乏しい雪国で育ったためどうしてもモノトーンの傾向になる”

と仰っていたと云う。明快なお話だった。

全くの例外はあろうが、新潟県出身(雪国)の画家には内的で実直な傾向が共通するのだろうか。芸術を形成するいくつかの要素のなかで故郷の影響は重要なものの一つかもしれない。

そのほかにも興味深いお話を伺って有益だった。あと一息の図録、突破口になりそうな気がした。

謎の西洋の婦人像 小説「従姉妹ベット」 そして原画。

樹下美術館の展示作家倉石隆の作品を蒐集し始めたのは1996年からでした。作品はご遺族や関係者からのご厚意のほか画商にお世話いただいた作品もあります。

倉石氏の作品を探す画商のプロ魂に何かと感心させられました。そのうちの一枚が以下の女性像です。

オレンジ系の赤一色で描かれた女性は珍しく西洋人、しかも一種謎めいた雰囲気の作品でした。

強い視線、少し歯並びが悪そうな口元、、、決して麗しい美人とは言いがたく見えます。あまつさえ頭上には暗い赤で湯気のようなものが情念の如く立ち、バックとしては不思議なあしらいでした。

当作品にはタイトルが無く、勝手に「西洋の婦人像」としていました。わざわざこのような西洋人を描くのに、どんな意図があったのだろう、見るたびに首をかしげました。

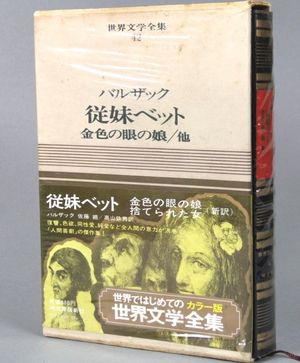

これとは別に、ひごろ倉石氏の作品や資料を探して、インターネットで「倉石隆」を打って検索していました。ネットのお陰で何冊か貴重な本が手に入りましたが、ある日氏が挿絵をしているバルザックの小説「従姉妹ベット」(河出書房出版 世界文学全集 第42巻 昭和46年3月1日再版発行)が古書として売られていることを知りました。西洋の婦人像が来てから3,4年後のことです。

綿密な図録である新潟市美術館出版の「郷土作家シリーズ 倉石隆」の資料に従姉妹ベットはありません。一体どんな本、そして挿絵なのか。申し込んだ品の到着を心待ちしました。

届いた本の帯の女性の髪飾り、眼差し。「西洋の婦人像」はこの人にちがいありません。

届いた本の帯の女性の髪飾り、眼差し。「西洋の婦人像」はこの人にちがいありません。

上掲の油彩は習作にしては完成度が高く思われます。

ベットへの特別な思いが、あらためて油彩制作へ向かわせたのでしょうか。

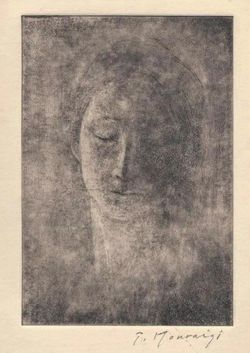

文中挿絵のベット。

文中挿絵のベット。

油彩画よりふっくらして鼻が大きく異常に細い指。淡いブルーが掛けてある。

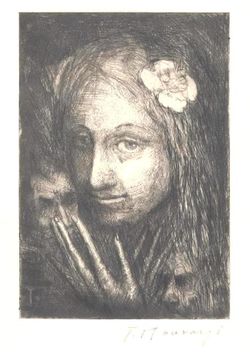

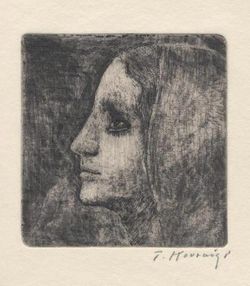

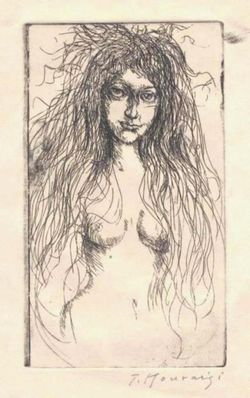

ところで今年11月はじめ、東京のある方のご厚意で倉石隆の版画を何枚もお届けいただきました。中の数枚は従姉妹ベットの挿絵原画(銅版画)で、とても感激しました。

バルザックは小生の高校時代に谷間の百合を読んだことがありましたが、従姉妹ベットは知りませんでした。

しかし小説を読むに従って倉石氏の油彩人物画は復讐劇の主人公ベットを見事に描き出していることを知りました。

それにしましても美人画が多い絵画の世界で、取り残された女性を存在感をもって描く。倉石隆の才能にあらためて驚かされます。

また書物「従姉妹ベット」に出会ったのは検索サイトで、版画の送り主さんが樹下美術館をお知りになったのは当館のホームページからでした。インターネットは不勉強な美術館長に思わぬ発見や繋がりをもたらしてくれて助かります。

樹下美術館は12月24日で今年の営業を終了致します。来春は3月15日開館と致しましたが、ベットの油彩と本、それに原画の銅版画を揃えて展示したいと思います。

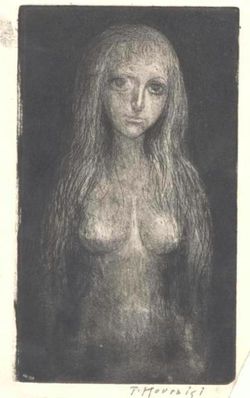

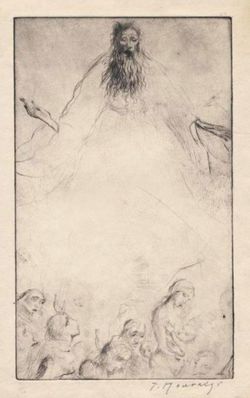

お届け頂いた倉石隆の銅版画。

東京の篤志家の方から倉石隆のお手持ちの版画6点をお届け頂きました。

テレビ局に長年おられ、後に画廊を開かれた方からのお申し出でした。樹下美術館のことをネットでお知りになったということ。ホームページやノート(ブログ)がこのような形でご厚意に繋がることを嬉しく思います。

遠くからのご厚情は感謝に堪えません、春のご来訪を心からお待ち致します。

作品は銅版画で、大部分が女性の像でした。中の二枚はバルザックの小説「従姉妹ベット」の挿絵原画。ほかに「カラマゾフの兄弟」ではないかと想像される原画もありいずれも興味深いものでした。

「従姉妹ベット」のアドリーヌ 一本一本の髪がはっきり触れる作品。 |

「従姉妹ベット」のリスベット

大きな瞳がとても印象的。

|

倉石隆氏は主に油絵の作家でしたが、銅版画にも熱心に取り組まれました。多彩なテクニック、画面に浮かぶ作者の手の感触、あるいは深いプレートマーク (縁に現れる凹み)など銅版画は独特の魅力があります。

この度の作品もそうですが、おしなべて氏の女性は一般的な美人ではありません。人柄や折々の感情が表現され、物語が秘められています。見飽きることがないのはそのためかと思います。

いずれ「従姉妹ベット」に関わるエピソードを書いてみたいと考えています。連日の悪天候ですが、そろそろ晴れてほしいですね。

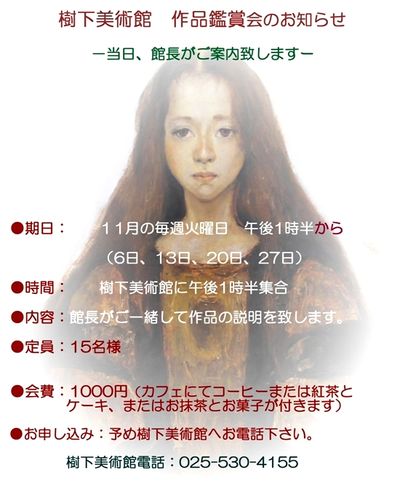

11月の作品鑑賞会のお知らせ。

昨日お書きした事ですが、今年11月の作品鑑賞会につきまして簡単ですが以下のようにお知らせを作りました。

恥ずかしながら館長が作家や作品についてお話ししながらご案内したいと思います。

※お茶をお飲みにならない方の会費は400円です。

※11月の毎週火曜日、午後1時半からの開催です。お一人の場合でも喜んで致します。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月